Jen Wolling echaba de menos a su cartero.

¿Quién lo habría imaginado en la época en que era una mata de cabello rubio que pugnaba por desentrañar la biología del cambio de siglo? Incluso entonces sabía que el futuro ofrecería sorpresas, pero los cambios que más la sorprendieron resultaron no ser los grandes, aquellos logros remarcados incesantemente por los eruditos de los medios de comunicación, sino las pequeñas cosas, los cambios graduales que la gente pasaba por alto simplemente porque llegaban poco a poco, día a día.

Como la incesante desaparición de los carteros. En mitad del crecimiento de la cultura mundial de datos, pocos habían previsto esta consecuencia, el final de aquellas firmes pisadas en la acera, el chirrido del buzón, el amistoso crujido del «hola» de los sobres de papel.

Sin fanfarria ninguna, los dos repartos diarios de Gran Bretaña pasaron a días alternos, luego una vez a la semana. La entrega de cartas fue «derogada», cedida a servicios privados, que cobraron entonces por minuto y convirtieron el hecho de firmar en un sobre en un número de producción.

Lo que Jen echaba más de menos era la rutinaria cualidad mundana del correo. Solía ocurrir como una pausa bienvenida, una excusa para apartarse de las planas pantallas de los ordenadores de aquellos días, para estirar la espalda al ir a recoger la oferta diaria de los sobres multicolores.

La mayoría eran tonterías, claro. ¿Cuál era la primera ley de Sturgeon? El noventa por ciento de todo es basura.

¡Ah, pero el diez por ciento restante!

Había cartas de amigos entrañables (lo que, después de un mes de luchar contra teorías abstractas, a menudo servía para recordarle que tenía amigos). Y había revistas técnicas que hojear, para garabatear en los márgenes, y dejarlas luego en un rincón para que se apilasen como sedimentos geológicos…

Y hermosas revistas en papel de verdad, Natural History y National Geographic y Country Life, cuyas páginas brillantes mostraban lo que las modernas versiones hiper no podían, a pesar del sonido en alta fidelidad y la proyección en estéreo.

En aquellos días los árboles morían regularmente por la cultura humana. Pero se trataba de un sacrificio que ni siquiera Jen lamentaba. Ni entonces ni ahora tampoco, mientras descorría las cortinas para derramar la luz del día sobre las estanterías cubiertas de libros impresos en papel viejo, algunos incluso encuadernados en cuero curtido que había cubierto antaño las espaldas de animales orgullosos.

Los coleccionistas podrían dar una pequeña fortuna por esta biblioteca, y los vegetarianos todo su oprobio. Pero una de las ventajas de la era electrónica era que podías mantener un universo de contactos mientras todos los ojos curiosos se quedaban fuera de tu casa, tu castillo.

También tiene inconvenientes, pensó mientras escrutaba la lista de boletines que la esperaba esta mañana. Su autosecretario mostraba una columna de terribles cifras. En la época en que la comunicación era un trabajo, la mitad de aquellos corresponsales habrían sido demasiado perezosos o tacaños para perder el tiempo o comprar los sellos. Pero ahora, los mensajes eran tan fáciles y baratos como un diálogo. Más fáciles, pues se podían hacer copias y transmitirlas al infinito.

Sí, desde luego. A veces Jen echaba de menos a su cartero.

Tampoco se echa, de menos el agua, o el aire… hasta que el pozo se seca, o la presión parcial de oxígeno se reduce al veinte por ciento.

Cogió un aparato de input subvocálico de su estante y se colocó los sensores en la garganta, la mandíbula y las sienes. Un leve destello en la pantalla indicó que la máquina estaba ya rastreando sus ojos, advirtiendo por la curvatura del cristalino y el ángulo de la pupila el punto exacto que ella enfocaba en cada momento.

No tenía que hablar en voz alta, sólo intentarlo. El subvocálico interpretaba las señales nerviosas, lo cual le permitía introducir palabras sólo con comenzar a decirlas. Era mucho más rápido que cualquier aparato vocal normal, y también más intransigente. Jen ajustó el nivel de sensibilidad para que no registrara cada pequeño temblor, un problema creciente a medida que su cuerpo antaño atlético se volvía delgado e inexacto con la edad. Con todo, ella había jurado que se aferraría a esta rara habilidad mientras fuera posible.

Al tocarse con la lengua determinados dientes, los colores cambiaban en los tanques y pantallas. Un bostezo enviaba ciclones girando en una extensión azul. A veces, bajo un operario con talento, un subvocálico casi podía parecer mágico, como aquellos enlaces «directos» cerebro-ordenador del que siempre hablaban los escritores de ciencia ficción, pero que, por simples razones neurológicas, nunca se habían hecho realidad. Esto era lo más lejos que se había llegado, y con todo, el noventa por ciento de los subvocálicos existentes se usaban principalmente para hacer hermosas imágenes tridimensionales.

Qué irónico, pues, que Jen hubiera aprendido a utilizarlos a los sesenta y dos años. ¡Para que luego hicieran caso a los refranes sobre la vejez y las viruelas!

—Hipersecretano, Sri Ramanujan —dijo.

Las brumas se despejaron y se formó una cara, oscura y atractiva, con nobles rasgos hindúes. Para la personalidad «tangible» de su ordenador, Jen podría haber elegido cualquier apariencia, desde un alienígena de dibujos animados a una estrella de cine. Pero había elegido al único diseñador de este sistema como modelo. En aquellos ojos reconocía algo del joven consultor de Nehruabad, la chispa vital rebosando de la jaula de su cuerpo inútil.

—Buenos días, profesora Wolling. Durante las últimas veinticuatro horas se han producido tres noticias mundiales de prioridad nueve, dos alertas regionales en Inglaterra y cuatro referentes a temas generales de Reuters, la agencia de noticias que usted eligió por su neutralidad. Ninguna de las alertas entraban en la categoría crítica.

Los ciudadanos tenían que suscribirse a un mínimo de noticias- input o perdían el derecho a voto. Sin embargo, Jen era cualquier cosa menos una adicta a los sucesos públicos, así que mantenía el listón en nueve o más, el nivel más alto permitido. Repasaría los titulares más tarde.

—Ha recibido seis cartas y treinta y cinco mensajes blips de individuos de su lista autoaceptada. Sesenta y cinco cartas más y ciento doce blips entraron en su buzón de reparto general de la Red.

»Además, hubo cuatrocientas trece referencias a usted en los periódicos científicos de ayer. Finalmente, en las revistas populares y foros de discusión abierta su nombre salió a colación con nivel siete o con relevancia superior cuatrocientas once veces.

Era sin duda otro caso de desenfreno humano, la típica manía de convertir una cosa buena en una excusa más para la indulgencia excesiva. Como la forma en que las naciones que sufrían el calor del efecto invernadero todavía vertían más de cinco mil millones de toneladas de carbón a la atmósfera cada año. Una pródiga renta que sin embargo no era nada comparada con la mayor cosecha de la especie: las palabras.

Y pensar que algunos idiotas predijeron que algún día asentaríamos nuestra economía en la información. ¡Que basaríamos el dinero en ella!

¿En la información? El problema no es la escasez. ¡Es que hay demasiada!

El problema por lo general no era conseguir acceso a la información. Era evitarla mientras te ahogabas en ella. La gente compraba programas de filtro personalizados para sorber unas cuantas gotas de aquel mar y mantenerse a salvo del resto. Para algunos, la realidad subjetiva se convertía en entretenimiento selecto y las revistas de interés especial pasaban a través de aquellas armaduras especiales.

En un sitio un hombre no ve nada más que películas de detectives de los días de los policías y ladrones, un suministro ilimitado de ficción formularia. En la puerta de al lado una mujer oye y lee solamente opiniones que encajen con las suyas propias, porque su leal software guardián criba todos los demás puntos de vista.

Para evitar semejante situación, Jen había contratado los servicios de un famoso hacker pirata, Sri Ramanujan, para que le designara su propio filtro.

—Veamos lo que le sucede a esa lista cuando usemos el umbral siete, categorías una a la nueve —dijo en voz alta.

—¿Y el factor sorpresa, profesora Wolling?

Jen se sentía de buen humor.

—Vayamos con el veinte por ciento.

Eso significaba que uno de cada cinco archivos aparecería al azar, desafiando sus propios parámetros. De esta forma ella le pedía a Ramanujan que desatara a propósito sobre ella un poco del caos que su infernal virus-simbionte había provocado sobre trece millones de suscriptores de la Red en el sur de Asia, sacudiendo sus complacientes cibermundos para mostrarles atisbos de realidades diferentes, distintos puntos de vista.

Después de ser capturado, el hecho de que lo enviaran a aquel hospital-cárcel de Bombay apenas importó a Sn Ramanujan, cuyo propio cuerpo había estado aprisionado desde la infancia. Pero cortar sus privilegios en la Red había sido un castigo mucho peor que cualquier pena de muerte.

—Como desee, Jen Wolling.

El rostro simulado parecía complacido. Inclinó la cabeza y desapareció, dejando paso a las columnas de datos. Los colores resaltaban los párrafos más importantes, aumentados por el filtro de contenidos semánticos.

Los ojos dejen se enfocaron en el texto que brillaba con lucecitas rojas. Ah, el pequeño diablillo, pensó, pues el programa había dejado pasar una carta insultante.

»Wolling se ha convertido en una bala perdida. Su reciente viaje al sur de África demuestra que ha perdido todo sentido del decoro.

»Pero lo más irritante es su reciente refutación del paradigma gaiano esencial, un modelo científico que ella misma ayudó a desarrollar hace muchísimos años. Se está convirtiendo en una vergüenza senil para la ciencia biológica…».

Jen encontró familiar el estilo, y en efecto, la firma pertenecía a un antiguo colega, ahora amargo oponente. Suspiró. Resultaba extraño ver la forma en que la atacaban regularmente y la consideraban acientífica cada vez que se desviaba un ápice de los principios «aceptados»…, principios basados en sus propias teorías anteriores.

Bueno, admitió. Tal vez a veces me desvío más que un ápice. Y me gusta causar revuelo.

Chasqueó la lengua. Los sensores electromagnéticos leyeron su intención y barrieron la diatriba sin que tuviera que hacer ningún comentario. Otro mensaje rojo apareció en su lugar.

»… Wolling es una vergüenza para la causa para salvar a Nuestra Madre. ¿No basta con que preste homenaje a los valores a la baja de la ciencia occidental patriarcal, dando a ese remo desacreditado la devoción que debe a Gaia?

»Al dar munición a los violadores de la Tierra, a los adoradores de Zeus-Jehovah-Shiva, traiciona a Nuestra Madre…».

Era curioso que una sola palabra pudiera significar tantas cosas para tantas personas diferentes. Para los biólogos, «Gaia» describía una teoría del equilibrio ecológico planetario y los bucles de retroalimentación regulada. Pero para los místicos devotos, nombraba a una diosa viviente.

Otro chasquido, y un tercer texto apareció en su lugar.

«… La muerte de las especies siempre ha dirigido la evolución. Pongamos por ejemplo las supuestas catástrofes del Pérmico, el Triásico y el Cretáceo, cuando incontables seres vivos fueron aniquilados por trastornos en el entorno. Ahora, según Wolling y Harding, ésos fueron tiempos peligrosos para la Tierra, cuando la llamada “homeostasis de Gaia” casi se destruyó. ¡Pero eso no es cierto, simplemente! La crisis ecológica actual sólo es otra más en una larga serie de hechos naturales…».

Al sonreír, la imagen tembló. Aquí tenía representantes de tres puntos de vista diferentes, cada uno profundamente opuesto a los demás, y sin embargo todos la atacaban. Echó una ojeada a otras diatribas escarlata. Algunos católicos de Madrid la calumniaban por ayudar a la resurrección genética de los mastodontes. Una sociedad blanca antisegregacionista le lanzaba andanadas por su visita a Kuwenezi. Uno de los «grupos mariquita» la acusaba de minar la industria del control de plagas, que comportaba millones de dólares. Y había muchos más. Si alguna rara pieza de improperio mostrara inteligencia, iría a un archivo de recortes. Pero ninguno de los mensajes de odio de aquel día ofrecía nada iluminador, lástima.

Las citas técnicas apenas resultaron más interesantes. La mayoría eran tesis doctorales referidas a sus antiguos escritos, los «clásicos» que habían llevado a aquel maldito premio Nobel. Seleccionó cinco estudios que prometían para estudiarlos más tarde, y olvidó el resto.

Entre los mensajes personales había una carta de Pauline Cockerel, donde le pedía que visitara el Arca de Londres.

«Nena te echa de menos».

La joven geneticista añadió un montaje animado del pequeño semimastodonte en acción. Jen se echó a reír cuando Nena alzó la trompa con un sonriente bramido de victoria mientras mordía una manzana robada.

Había unas cuantas notas amistosas más, de colegas leales y de antiguos estudiantes. Y un paquete de datos de Jacques, su tercer marido, que contenía un portafolios de sus últimas pinturas y una invitación a su próxima exposición.

Todo aquello merecía respuesta. Jen dictó el primer borrador de sus contestaciones, dejando que el comprobador sintáctico convirtiera sus breves notas en párrafos claros. De hecho, a veces los pensamientos fluían más rápido que la razón. Por eso Jen nunca enviaba las cartas hasta los martes o los jueves, cuando lo repasaba todo escrupulosamente por segunda vez.

Miró al reloj. Bien, acabaría con esta tarea antes del té de la mañana. Sólo quedaban dos cartas.

«… lamento muchísimo molestarla. Probablemente no me recuerda. Estuve sentado en primera fila durante su charla…».

El escritor no era diestro a la hora de hacer discursos cortos. O carecía de un programa de concisión para ayudarle a llegar al grano. Jen estaba a punto de llamar a uno de sus contestadores automáticos cuando una línea iluminada llamó su atención.

«… en Kuwenezi. Era el tipo de los babuinos…».

¡Claro que lo recordaba! El nombre del muchacho era… Nelson algo. Sin estudios, pero inteligente y entusiasta, le había formulado preguntas cuando sus más sofisticados mayores estaban aún atrapados en los detalles.

«He estado estudiando mucho, pero sigo sin comprender algunas cosas acerca del Paradigma Gaiano…».

Jen asintió, comprensiva. La palabra «gaiano» se había vuelto casi tan vacía de significado como «socialista», «liberal» o «conservador» hacía medio siglo: una cesta llena de contradicciones. A veces se preguntaba qué habrían pensado James Lovelack y Lynn Margulis si supieran adónde habían conducido sus pequeñas monografías originales. O el místico ruso, Vernadsky, que había propuesto incluso antes que se considerara la Tierra como un organismo vivo.

Tal vez estos tiempos estaban maduros para una nueva iglesia militante, como en los últimos días del imperio romano. Tal vez a los grandes movimientos les gustaba tener profetas vivos para idealizarlos primero y crucificarlos después. Veneración seguida de repulsión parecía ser la pauta tradicional.

Desaparecidos Lovelock, Margulis y Vernadsky, los nuevos fieles tenían que volverse hacia Jen Wolling, a quien consideraban santa y hereje.

En ocasiones ella incluso deseaba no haber tenido nunca aquella idea, cuando las hojas de los árboles le rebelaron de repente la claridad matemática de la metáfora gaiana.

Nada de lamentaciones. Jen sacudió la cabeza. No puedo lamentar esas ecuaciones, pues son ciertas.

Una vez, cuando el joven Alex acudió a ella para quejarse de la horrible carga que suponía ser el nieto de una premio Nobel, ella le había dicho lo siguiente: «Algunos tontos creen que soy lista porque encontré unos cuantos trucos para hacer que las matemáticas sirvieran a la biología. Pero tú y yo sabemos un secreto: algún día tú irás a lugares que yo no he visto. Con el maldito premio o sin él».

Añoró a su nieto y se preguntó en qué andaría metido.

Jen se rescató de un paseo mental. Bajando la cabeza, regresó a la carta del muchacho negro de Kuwenezi.

»… lo que más me confunde es la forma en que los animales y las plantas luchan unos con otros para sobrevivir. ¿Cómo cazar y ser cazado? Nadie “gana” esas guerras, porque todos los soldados mueren, tarde o temprano.

¡Casi siempre, lo que a ellos se les antoja una lucha no lo es en absoluto, porque cada uno depende de los demás!

»Una manada de ciervos depende de los lobos para mantener bajo su número, o de otro modo se comerán toda la hierba y acabarán muriendo de hambre. Y el número de lobos queda controlado por cuántos ciervos hay para comer.

»Esto es lo que querían decir por homeostasis, ¿no? Un grupo animal regula a otro, y es regulado a su vez…».

Jen saltó a una zona iluminada.

«Pero ¿qué hay del hombre? ¿Quién o qué nos regula a nosotros?».

Jen asintió, apreciativa. Había docenas de buenos libros a los que podía remitir al joven. Pero él habría accedido ya a las respuestas estándar y las había encontrado insatisfactorias.

Somos un cáncer sin control, proclamaban muchos eco-radicales. El hombre debe de reducir su número y su nivel de vida en un factor de diez, o incluso de cien para salvar al mundo.

Algunos incluso sugerían que sería mejor si la especie destructora, el homo sapiens, se extinguía por completo, y sanseacabó.

Los que seguían la metáfora «orgánica» sugerían que el problema quedaría resuelto cuando la humanidad se ajustara a su papel adecuado de «cerebro» del organismo planetario. Podemos aprender a regularnos a nosotros mismos, afirmaban los moderados de la Iglesia Norteamericana de Gaia, mientras impulsaban tecnologías «suaves» y control de la natalidad. Debemos aprender a ser encargados planetarios inteligentes.

Pero había más opiniones.

¡Todo estaría bien en la Tierra si los humanos se marcharan! Éste era el mensaje del movimiento de colonización espacial, mientras promovían planes para construir ciudades y fábricas en el cielo. En el espacio, los recursos son ilimitados. ¡Marchémonos y convirtamos el planeta azul en un parque!

Para los Católicos de Madrid y otros grupos religiosos a la vieja usanza el mundo está hecho para ser usado. El final de los tiempos llegará pronto. ¿Por qué «regular», entonces, si todo es provisional? Un feto humano no nacido vale por todas las ballenas del mar.

Un grupo con base en California ofrecía una propuesta única. Se llamaban a sí mismos «sheckleyanos[4]», y promulgaban (Jen suponía que en broma) la creación genética de nuevos depredadores lo bastante inteligentes y ágiles para cebarse en los seres humanos. Esos nuevos cazadores cardarían la población de una forma «natural», permitiendo al resto de la raza vivir en menor número. Los vampiros eran uno de los candidatos favoritos a depredadores (desde luego, eran astutos y bastante capaces, si podían conseguirse), pero otra subsecta sheckleyana se inclinaba a favor de los hombres lobo, un tipo de monstruo menos presumido y aristocrático. De cualquier forma, la emoción y la aventura volverían, y de paso la humanidad al menos estaría «regulada». Jen enviaba a los sheckleyanos una donación anónima todos los años. Después de todo, nunca se sabía.

Eran sólo algunas sugerencias, senas e irónicas. Pero Jen advirtió que el joven negro merecía más que respuestas de segunda mano. Puso su carta en el montón de alta prioridad, junto a los artículos que repasaría cuidadosamente más tarde, antes de acostarse.

Sólo quedaba entonces una carta. Había llegado por el canal autoaceptador, así que el remitente conocía su código privado. Jen le echó un vistazo con irritación creciente. ¡Alguien parecía anunciar hogares de vacaciones en el mar de Okhstsk!

Sólo me faltaba eso.

Pero entonces recordó. Hogares de vacaciones…

Era una clave mnemónica.

—Sri Ramanujan —dijo en voz alta—. Creo que este mensaje está cifrado. Por favor, mira a ver si tenemos una clave para descifrarlo.

La cara del joven hindú apareció fugazmente.

—Sí, Jen Wolling. Usa un código privado que le dio hace años la Sociedad Pacífica de Hine-marama. Lo tendré traducido en un minuto.

¡Ah!, pensó Jen. Tenía que ser de la sacerdotisa neozelandesa, Menana Kapur. Habían pasado años desde la última vez que vio a la maorí, cuyo culto tomaba bastante literalmente el concepto de Gaia. Pero, claro, lo mismo había hecho Jen durante una época.

—Aquí está, profesora.

Ramanujan volvió a desaparecer para dar lugar a un mensaje completamente transformado.

Un mensaje totalmente inocuo, también. Lo que leyó ahora consistía en una serie de recuerdos inconexos, vivencias que las dos mujeres habían compartido, hacía mucho tiempo, y otras claramente inventadas. Jen advirtió que algunas de las frases estaban iluminadas. ¡Su programa de contenidos semánticos no podía encontrar una sola frase explícita que traducir!

Pero entonces, gradualmente, Jen sonrió. Por supuesto. No es senilidad. ¡Es agudeza total! Hay claves dentro de las claves. Códigos dentro de los códigos.

Por lo visto, Tía Kapur quería asegurarse de que sólo Jen comprendía el mensaje. Desde luego, ningún programa fisgón de algún hacker entrometido podría deducir el significado de esto, no con el contexto compartido por dos mujeres que habían vivido mucho tiempo.

La vaguedad puede ser un arte en sí misma.

La sonrisa dejen se desvaneció cuando empezó a comprender con qué seriedad se tomaba el mensaje la sacerdotisa maorí. Las precauciones empezaron a cobrar sentido a medida que los destellos de comprensión fueron penetrando.

«Me temo que la inesperada úlcera de mamá sólo tiene una cura posible. Cerrar el agujero requiere medidas drásticas, pero los médicos tradicionales sólo intervendrían si conocieran el problema (creemos que fueron ellos quienes causaron originalmente el problema)…».

Había más párrafos como éste. Pistas y alusiones. ¿Estaba Meriana diciendo que el mundo corría peligro? ¿Un peligro mucho peor que el de la gran escalada de poder nuclear de hacía mucho tiempo?

No advirtió una referencia de pasada hasta la tercera lectura. Entonces Jen comprendió que Kapur se refería a su nieto.

¿Alex? ¿Pero en qué podría andar metido que supusiera una amenaza a…?

Jen abrió la boca. Oh, ese puñetero muchacho. ¡Esta vez debe de haberlo hecho!

Nadie con sentido común guardaba notas confidenciales en un ordenador. Así que sacó de un cajón del escritorio una cara libreta de papel auténtico y un lápiz. Esta vez, con sumo cuidado Jen examinó la carta de su amiga línea por línea, anotando referencias y significados probables. No era una forma de desentrañar un código que pudiera ejecutar una máquina, sino algo más parecido al antiguo arte freudiano de analizar asociaciones libres, una investigación a través del mundo subjetivo de impresiones y suposiciones descabelladas. Un tipo de rompecabezas muy humano, miles de años más antiguo que las discretas pautas de la cibernética.

¿Qué quieren exactamente de mí? Jen se preguntó qué podía hacer ella, una anciana, para ayudar a Tía Kapur y Alex en una situación tan problemática como ésta. No obstante, por fin lo comprendió. África. El cantón Ndebele… Meriana ha oído hablar de mi visita allí. Cree que puedo ayudarles a entrar. En secreto.

Jen se arrellanó en su asiento, sorprendida. ¿En secreto? ¿Hoy en día?

La idea era absurda.

Se mordió el labio.

Bueno, al menos sería un desafío.

Por Pauling y Orgel… apuesto a que puedo hacerlo.

Una cosa era segura, la carta de Tía Kapur requería una respuesta inmediata. Esta vez no podía esperar hasta el viernes.

Y aquel muchacho de Kuwenezi…, Nelson Grayson. Parecía que el joven de los babuinos recibiría sus respuestas en persona, después de todo.

■ Red Vol. A8230-761, 04.01.38:11:24:12 UT; Usuario M12-44-6557-Bac990 PETICIÓN ESTADÍSTICA [Nivel: genérico/coloquial]

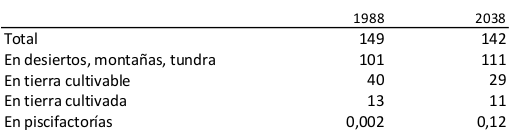

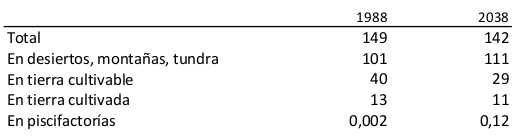

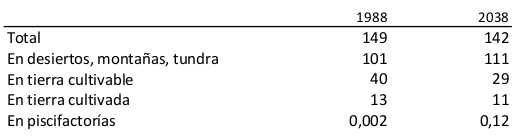

Superficie de suelo terrestre (en millones de kilómetros cuadrados).

Censo (en millones de individuos).