Así que ahora Teresa era una heroína, además de viuda reciente. Ninguna otra combinación resultaba más atractiva para las masas, o para los servicios de prensa de la NASA, cuyas atenciones recibía como una invasión de hambrientos roedores. La fama era un montón de mierda de la que podía prescindir perfectamente.

Por fortuna, el personal operativo estuvo con ella durante varias semanas después del desastre de Erehwon. Equipos de ingenieros se desvivían del amanecer hasta el ocaso para sacar hasta el último detalle de información útil de su memoria, hasta que cada noche Teresa caía en la cama y dormía, exhausta, sin soñar siquiera. Alguien en el exterior se enteró de las intensas sesiones a las que la sometían y pidió su protección contra las «tácticas de tortura propias de la Gestapo», hasta que Teresa apareció un día en persona para decirles a todos aquellos santurrones que se fueran a freír espárragos.

No con tantas palabras, desde luego. Las intenciones de aquella gente eran buenas. Bajo circunstancias normales, sería una crueldad someter a un escrutinio semejante a una superviviente. Pero Teresa no era normal. Era astronauta, piloto. Y si algún médico omnisciente fuera capaz de prescribirle en aquel mismo instante un tratamiento, la receta diría: «Rodéenla de gente competente. Manténganla ocupada, útil. Esto le hará más bien que un millar de ramos de flores o diez millones de telegramas de adhesión».

Desde luego, se había sentido traumatizada. Por eso cooperaba también con los psiquiatras de la NASA, dejando que la guiaran a través de todos los estadios de catarsis y cura. Lloraba. Se rebelaba contra el destino y volvía a llorar. Aunque cada paso del dolor se cumplía eficazmente, esto no significaba que se sintiera inferior a una persona normal. Simplemente, lo experimentaba todo con más rapidez. Teresa no tenía tiempo para ser normal.

Por fin, los técnicos terminaron de escudriñar su historia hasta el último detalle. Otros interrogadores tomaron el relevo entonces: jefes de centros, directores de agencias, comisionados del Congreso, maestros de la política. Sentada junto a Mark, audiencia tras audiencia, Teresa sentía oleadas de fastidio mientras escuchaba las mismas alabanzas, los mismos sentimientos elevados. Oh, no todos los cargos públicos estaban fingiendo. La mayoría era gente inteligente y trabajadora, a su modo. Pero su terreno le resultaba tan extraño como el fondo del mar.

Había jurado proteger el sistema, pero eso no hacía que le resultara más fácil a la hora de soportarlo.

—Hablan por los codos, ¡pero nunca hacen ninguna de las preguntas reales! —le murmuró a Mark.

—Tú sigue sonriendo —susurró él—. Para eso nos pagan ahora.

Teresa suspiró. Cualquier miembro de la NASA que rehusara su participación en el asunto de las relaciones públicas era un chiflado que causaba auténtico daño a la organización. Pero ¿por qué la carga que suponía tener que sonreír siempre se multiplicaba cada vez que hacías algo particularmente bien? ¿Era forma de recompensar la iniciativa? Si hubiera justicia, serían el coronel Spivey y los otros mirones quienes se verían forzados a soportar todo esto, y ella conseguiría la recompensa que más anhelaba.

Volver al trabajo.

Ayudar a averiguar qué había matado a cuarenta personas, incluyendo a su marido.

En cambio, Spivey se hallaba probablemente en el meollo de las cosas, ayudando a diseñar una nueva estación, mientras que ella se veía obligada a soportar una atención por parte de los medios de comunicación que cualquier estrella de Hollywood envidiaría.

A medida que transcurrieron las semanas, empezó a sospechar que en aquello había algo más que un torpe encuentro de dos culturas. Seguían animándola a que pronunciara charlas y efectuara circuitos de conferencias. O que Mark y ella se tomaran dos turnos de vacaciones en St. Croix, si les apetecía. Tentado por la oportunidad de graduarse de astronauta a superestrella, Mark sucumbió. Pero Teresa, no. Se mostró inflexible y finalmente ejerció su derecho a irse a casa.

Una empleada doméstica había venido regularmente a regar las plantas. Sin embargo, la casita de Clear Lake le pareció una auténtica cripta cuando atravesó la puerta principal. Fue de ventana en ventana, dejando entrar los dulces olores de la primavera texana. Incluso el ruido del tráfico era preferible al silencio.

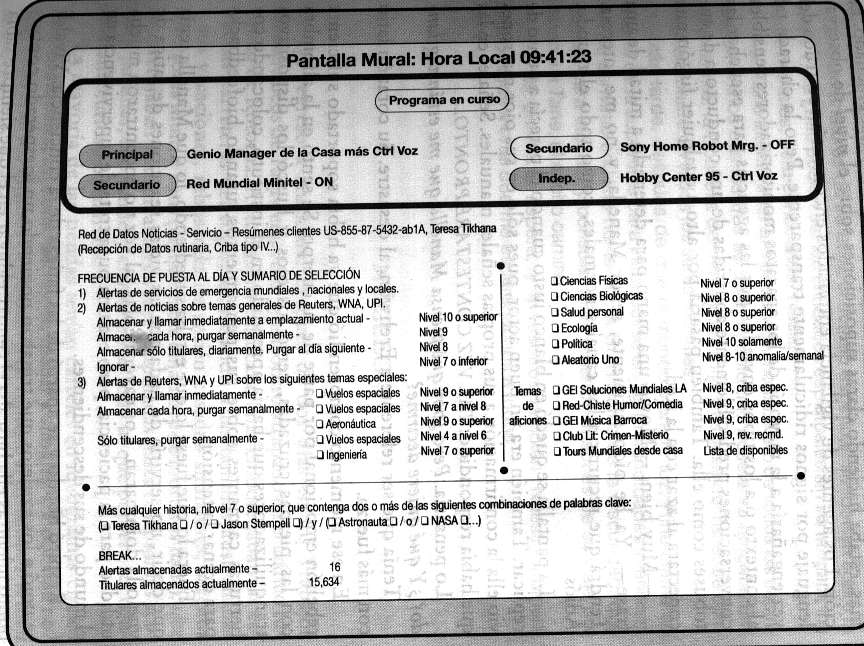

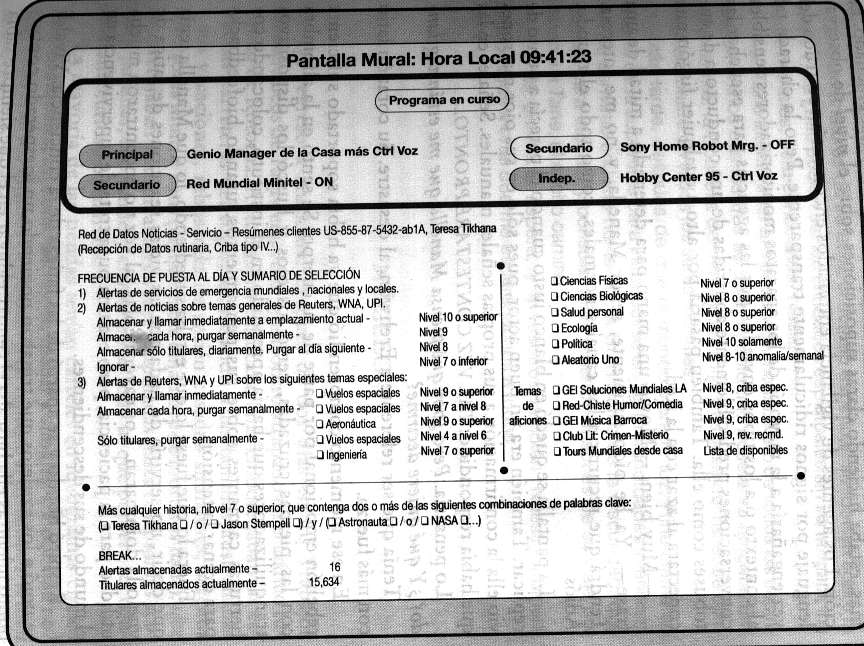

La NASA le había enviado los mensajes importantes, proporcionando secretarios para ayudarle con el correo de los admiradores y las facturas, así que se vio privada incluso del consuelo de entretenerse trabajando durante las primeras horas. Su autosec destelló la fila de programa de recortes: un sumario de quince mil titulares extraído de los servicios de noticias y las Red-vistas en cada huso horario. Descartó todo lo relacionado con el accidente y el número quedó por debajo del centenar. Podría verlos más tarde, para ponerse al día de lo que sucedía en el mundo.

Teresa deambuló de habitación en habitación, sin evitar exactamente pensar en Jason, pero sin ir directamente al álbum de fotos, archivado entre la enciclopedia y la rara colección de comic-books de su marido. No necesitaba fotografías ni holopáginas para revivir momentos de su matrimonio. Todos estaban en su cabeza, los buenos y los menos buenos, disponibles siempre.

Demasiado disponibles.

Introdujo dos horas de Vivaldi en la lectora y salió al patio con un vaso de zumo de naranja. (Alguien había leído su expediente y había dejado dos litros de zumo auténtico en la nevera, recién exprimido con naranjas de Oregon).

Más allá de la pantalla UV polarizada, Teresa veía los ondulantes olmos que cubrían varios bloques de edificios bajos de apartamentos y que terminaban bruscamente en los diques blancos que la NASA había levantado contra la subida de las aguas del Golfo de México. Las vías de una nueva línea de rapitrenes corrían por encima del malecón. Los trenes pasaban velozmente sobre los raíles superconductores, que zumbaban levemente.

Un azulejo aterrizó en el balcón y trinó, haciendo que Teresa sonriera. Cuando era niña, los azulejos se habían visto amenazados en toda Norteamérica por la competencia de los estorninos y otros invasores traídos al continente por anteriores generaciones de humanos descuidados. Los preocupados devotos de la fauna nativa construyeron miles de refugios para ayudarlos a sobrevivir, pero su objetivo pareció una quimera durante muchos años.

Ahora, como los olmos, los azulejos resurgían. Del mismo modo que nadie podría haber predicho qué plantas o animales sufrirían más con la pérdida del ozono y el resecamiento del clima, nadie parecía haber imaginado que algunos saldrían ganando. Pero, al parecer, así fue en unos pocos casos.

Teresa recordó un otoño horrible en que Jason y ella regresaban a casa para encontrar casi a diario patéticas criaturas agonizando sobre el césped. O peor, saltando llenos de pánico porque ya no podían ver.

Petirrojos ciegos. Se había traspasado algún umbral y en cuestión de semanas todos murieron. Desde entonces, Teresa se preguntaba a veces si la extinción había sido universal o si la mortandad fue sólo un «ajuste» local, restringido tan sólo al sur de Texas. Unas pocas palabras a su autosecretario enviarían un programa hurón que descubriera la verdad en milisegundos. Pero ¿de qué serviría saberlo? La Red era un mar de información tan vasto que beber en él parecía a veces como intentar saciar la sed con una manguera.

Además, a menudo le parecía aburrida. Demasiada gente la veía como una gran caja de madera desde donde poder predicar sus particulares recetas para la salvación del planeta.

Soluciones. Todo el mundo tiene soluciones.

Un grupo quería reclutar todo el programa espacial completo para colocar en la estratosfera generadores de ozono. Una idea descabellada, pero al menos resultaba valiente y positiva, todo lo contrario de la panacea ofrecida por quienes promulgaban el abandono total de la tecnología y un retorno a «formas de vida más simples». Como si eso pudiera dar de comer a diez mil millones de personas.

Como si las formas de vida más simples no hubieran causado también daño. Los astronautas albergaban pocas ilusiones acerca del llamado «benigno estilo de vida pastoral», pues habían visto desde el espacio los desiertos creados por civilizaciones anteriores, sumerios, chinos, bereberes, amerindios, armados con poco más que ovejas, fuego y agricultura primitiva.

Teresa tenía sus propias ideas respecto a las soluciones. Había más riquezas en la luna y los asteroides de lo que todos los contables en las capitales del mundo podrían sumar en sus vidas combinadas. Montones de astronautas compartían el sueño de utilizar el espacio para solventar los males de la Tierra.

Jason y ella lo habían hecho. Se conocieron en las sesiones de entrenamiento y al principio fue como si algún servicio de citas mágico hubiera intervenido en su beneficio. Era algo que iba más allá de lo evidente, como su profesión compartida.

No. Nunca había conocido a nadie que me hiciera reír tanto.

Su acuerdo se extendió a decidir entre los estilos de matrimonio en boga. Después de largas discusiones, por fin seleccionaron uno diseñado por un consultor que otras parejas les habían recomendado. Y pareció funcionar. Los celos nunca fueron un problema entre ellos.

Hasta el año anterior, claro.

Hasta que apareció esa Morgan.

Teresa sabía que estaba siendo injusta. También podía echarle la culpa a Glenn Spivey. Fue aproximadamente hacia la época en que Jason empezó a trabajar para aquel hombre horrible cuando empezaron sus problemas.

O podía echarle la culpa a…

—¡Mierda! —maldijo. Tanta introspección la había puesto en tensión. Había esperado que abrirse por completo, dando a los psiquiatras todo lo que tenía dentro, la sacaría rápidamente de todas estas «fases de pena». Pero los asuntos personales no guardaban ningún parecido con el mundo físico. No seguían ninguna pauta predecible. A pesar de los recientes pronunciamientos optimistas acerca de los nuevos modelos de la mente, todavía no había surgido un Newton de la psicología, un Einstein de las emociones. Tal vez no surgiría nunca.

Teresa sintió una presión en el pecho cuando las lágrimas empezaron a correr de nuevo.

—Maldición… maldición…

Las manos le temblaban. El vaso le resbaló entre los dedos y cayó en la alfombra, donde rebotó sin romperse, pero el zumo se extendió por sus pantalones blancos.

—Oh, por todos los…

Sonó el teléfono. Teresa gritó por impulso, antes de que los secretarios de la NASA pudieran intervenir.

—¡Yo lo cogeré! —Naturalmente, debería dejar que su personal temporal cribara todas las llamadas. ¡Pero necesitaba acción, movimiento, cualquier cosa!

Sin embargo, en cuanto se secó los ojos y entró en la casa, Teresa comprendió que había cometido un error. Los anchos y sonrientes rasgos de Pedro Manella la observaron desde la pared-teléfono. Aún peor, debía de haber dejado conectada su unidad emisora antes de partir en aquella última misión. El periodista ya la había visto.

—Capitana Tikhana… —sonrió, más grande que la vida.

—Lo siento. No concederé ninguna entrevista desde mi casa. Si contacta con la NASA…

—No pretendo una entrevista, señora Tikhana —interrumpió él—. La llamo en relación con otro asunto que pienso considerará importante. No puedo discutirlo por teléfono.

Teresa conocía a Manella de las conferencias de prensa. No le gustaba su estilo agresivo. Ni su bigote.

—¿Por qué no? —dijo—. ¿Por qué no puede decírmelo ahora?

Era evidente que Manella esperaba la pregunta.

—Bueno, verá, tiene que ver con asuntos relacionados con sus propias preocupaciones, donde se mezclan con las mías propias…

Continuó así, frase tras frase. Teresa parpadeó. Al principio pensó que hablaba en uno de aquellos dialectos rebuscados que los civiles solían usar, el burócrata, o el farfulleo de la ciencia social, tan despojado de contenido como rico en sílabas. Pero entonces se dio cuenta de que el hombre charlaba así a propósito, frases y oraciones que eran una tontería semántica.

Estaba a punto de desconectar bruscamente cuando advirtió que se tocaba la corbata de una manera extraña. Luego Manella se rascó una oreja, se secó el labio sudoroso con una manga, movió las manos para…

Los no iniciados lo atribuirían probablemente a su origen latino, expresividad de gestos además de palabras, pero lo que Teresa vio era una tosca aunque clara aproximación al lenguaje de signos de los astronautas.

… MICRO ABIERTO, leyó. VIGILE SUS PALABRAS… URGENCIA CLASE ROJA… CURIOSIDAD…

Todo era tan incongruente que Teresa casi se echó a reír. Lo que la detuvo fue la expresión en los ojos del hombre. No eran los ojos de un charlatán.

Sabe algo, advirtió ¡Sabe algo acerca de Erehwon!

Manella daba a entender que su teléfono podía estar pinchado. Es más, estaba haciendo claras suposiciones sobre el nivel de observación. Los agentes de vigilancia entrenados encontrarían su truco del lenguaje por signos ridículamente transparente. Pero la charada tal vez engañaría a la mayoría de los aparatos monitorizadores sensibles al contexto o a los tipos enviados por las agencias para escuchar las conversaciones predeciblemente aburridas de una conductora de autobuses como ella. También pasaría por alto a cualquier fisgón que conectara al azar con la Red.

—Muy bien. —Movió una mano para detenerlo a mitad de una frase—. Ya he oído suficiente, señor Manella, y no me interesa. Tendrá que recurrir a los canales normales, como todo el mundo. Adiós.

La pantalla se quedó en blanco justo cuando él parecía a punto de replicar. También era un buen actor, pues sólo en sus ojos marrones vio ella la confirmación a sus propias señales manuales. Señales en las que había respondido: TAL VEZ CONTESTARÉ PRONTO…

Lo pensaría. Pero ¿por qué piensa Manella que me están vigilando? ¿Y qué quiere decirme?

Tenía que ser referente a Erehwon, al desastre. Su corazón latió con más fuerza.

En ese momento comprendió que ya había soportado suficiente rebelión emocional por parte de su cuerpo. Se sentó en la alfombra con las piernas cruzadas, cerró los ojos y buscó los dispositivos tranquilizadores que había aprendido en el instituto, colocando coberturas calmantes sobre sus pensamientos, usando biofeedbacks para drenar la tensión.

Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, lo que Manella tenía que decir, no serviría de nada que las viejas reacciones de fatiga de vuelo la dominaran. Los cavernícolas tal vez no encontraron mucha utilidad para la paciencia, pero era una pura treta de supervivencia en el mundo de sus descendientes.

Respiró hondo y se apartó de las fatigas de la conciencia. Vivaldi se unió a los azulejos que trinaban poniendo un inesperado contrapunto mientras ella buscaba el centro, el lugar en el que siempre sabía cuándo y dónde se encontraba.

Sin embargo, esta vez ya no pudo estar completamente segura de que el centro siguiera existiendo.

■

Después de conseguir separar al Padre Cielo de la Madre Tierra, quienes por fin dieron a su retoño espacio para incorporarse y respirar, el dios del bosque, Tañe, miró a su alrededor y vio que faltaba algo más. Sólo criaturas de ira auta, el mundo espiritual, se movían sobre la tierra. Pero ¿qué podían ser las entidades espirituales sin ira tangata, los seres mortales, para conocerlos? Nada.

Así, Tañe intentó traer al mundo vida mortal. Pero de todos los espíritus femeninos con los que se apareó, sólo uno poseía ira tangata. Era Hine-titama, la Doncella del Amanecer. Hija y esposa de Tañe, se convirtió en madre de todos los seres mortales.

Más tarde, después de que el mundo viera la luz, Hine-titama se apartó de la superficie para introducirse en las profundidades inferiores. Allí se convirtió en Hine-nui-te-po, la Gran Dama de la Oscuridad, que espera para atender y consolar a los muertos después de su viaje por Whanui a Tañe, el ancho camino.

Es allí donde te espera, y a vosotros también. Nuestra primera antepasada mortal duerme esperándonos a todos.