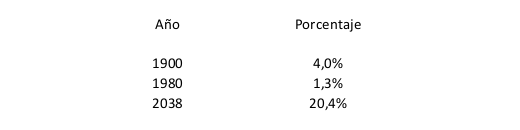

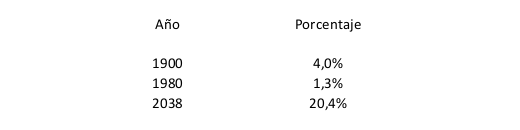

■ CENSO ACTUAL: PETICIÓN DE RED DE DATOS [ArBQ-p 9782534782] POBLACIÓN DE LOS E.U.A. SUPERIOR A LOS 65 AÑOS

Nelson Grayson había llegado al cantón Ndebele de Kuwenezi con dos mudas de ropa, una bolsa de aparatos robados y una hinchada sensación de su propia importancia. Todo había desaparecido cuando, nueve meses más tarde, reunió sus pertenencias junto al Enclave de los Monos del Nivel Catorce y atravesó la siseante compuerta para salir al aire acondicionado, brillante y amargo de la sabana. Naturalmente, entonces era ya demasiado tarde para lamentar la descuidada manera en que había gastado los beneficios de sus artículos robados. Demasiado tarde para buscar otro rumbo a su carrera.

Entonces, Nelson se sentía ya irrevocablemente convencido de que tendría que recoger estiércol de babuino para sobrevivir.

No era una ocupación muy considerada. De hecho, los guardianes habrían asignado robots para la tarea, si no fuera por la molesta costumbre que tenían los monos de mordisquear el plástico. Y además, los robots carecían de los instintos de supervivencia con que había nacido Nelson, cortesía de un millón de años de asustados ancestros.

Al menos, cada uno de aquellos antepasados había vivido lo suficiente para dejar a otro más en la cadena que conducía hasta él. En su anterior vida, Nelson nunca había pensado demasiado en eso. Pero últimamente había llegado a apreciar el logro, sobre todo teniendo en cuenta que sus jefes lo asignaban de un hábitat a otro, haciéndole cambiar de una especie salvaje e impredecible a otra.

Había pasado la mayor parte de aquellos primeros meses en la extensa arca principal, la mayor contribución del cantón de Kuwenezi al Proyecto de Salvación Mundial, donde científicos y voluntarios recreaban ecosistemas enteros bajo cúpulas múltiples y las gacelas y las bestias salvajes corrían por extensiones en miniatura que parecían casi reales. La primera tarea de Nelson había sido llevar comida a los ungulados e informar cuando alguno pareciera enfermo. Para su sorpresa, no fue demasiado duro. De hecho, el aburrimiento le hizo pedir un trabajo más complicado. Y por eso le nombraron inspector del estiércol.

Magnífico. Tuve que abrir la boca. Si alguna vez consigo regresar a Canadá, puedes apostar a que les diré qué tipo de hospitalidad puede esperarse en Sudáfrica hoy en día.

A primera vista no había ninguna diferencia en el arca cuatro, una cuña de acero y cristal reforzado a tres kilómetros de la torre principal de Kuwenezi, situada en lo alto de la abandonada mina de oro del cantón. El arca cuatro era el laboratorio de los genetistas, donde se buscaban nuevos tipos que pudieran soportar los rayos ultravioleta del exterior o adaptarse a los desiertos en expansión y a las lluvias cambiantes.

Nelson había alumbrado la fantasía de que su destino aquí había sido un ascenso. Pero entonces el director le tendió el electrópodo familiar y el tomador de muestras, y le envió a enfrentarse a más babuinos.

¡Odio a, los babuinos! Percibo cómo me miran. Es como si supiera lo que están pensando.

A Nelson no le gustaba lo que imaginaba que se desarrollaba en la mente de los babuinos.

Al menos estos monos eran diferentes. Se dio cuenta en cuanto vio un puñado de acacias verdigrises cuyas hojas caían bajo el polvoriento calor. Agrupadas bajo sus retorcidas ramas había unas cuarenta criaturas, más oscuras que las bestias pardas que había visto en el arca principal, y también ostensiblemente mayores. Se movían perezosamente, como lo harían criaturas sensatas bajo el sol de mediodía, aunque éste quedara moderado por el cristal reforzado que había arriba. Sólo los humanos idiotas como el doctor B'Keli insistían en trabajar en condiciones como éstas.

Retrasándose adrede, Nelson examinó a la tropa. Quizá después de todo no fueran babuinos completamente naturales. Nelson había oído rumores acerca de algunos experimentos…

Arrugó la nariz cuando el aire apestoso se abrió paso hacia él. Desde luego, olían como babuinos. Y cuando recorrió hacia ellos la aguda hierba de la sabana, Nelson comprendió que las diferencias genéticas tenían que ser menores. Aún se movían a cuatro patas, agitando las colas, deteniéndose para abrir nueces, acariciarse mutuamente o morder y acosar a sus vecinos, buscando posición y dominio dentro de la jerarquía escalonada de la manada.

Oh, son babuinos, desde luego.

En cuanto apareció a la vista, la manada se reagrupó y los machos jóvenes ocuparon sus puestos en la periferia. Los poderosos babuinos más maduros se alzaron sobre los cuartos traseros para observarlo despreocupadamente.

Nelson sabía que aquellas criaturas eran principalmente vegetarianas. También sabía que comían carne cada vez que podían. Hasta el colapso de la capa de ozono del planeta y los subsiguientes cambios climáticos, los babuinos se habían contado entre las especies salvajes más formidables de África. Nelson se sorprendió mucho cuando, un mes antes, oyó decir a un científico que la humanidad se había desarrollado junto con adversarios de aquel calibre.

Nunca volveré a llamar estúpidos a los hombres de las cavernas, juró cuando una de las criaturas le mostró sus impresionantes caninos. Paranoicos, sí. Los cavernícolas debieron de ser realmente paranoicos. Pero la paranoia no es tan absurda.

Al menos, la manada parecía tranquila y bien alimentada. Pero aquello resultaba engañoso. En el arca principal, Nelson había aprendido a comparar la vida en una manada de babuinos con un culebrón sin palabras y a menudo violento.

Vio a un macho viejo mecerse sobre los cuartos traseros mientras observaba a una hembra preñada, que buscaba sabrosos gusanos bajo las rocas cercanas. Tras lamerse rítmicamente los labios, el patriarca hundió la barbilla y agachó las orejas, revelando sus blancos párpados. La hembra respondió sentándose junto a él, dándole la espalda. Metódicamente, el macho empezó a escudriñar entre su pelaje, quitando suciedad, trozos de piel muerta y el ocasional parásito.

Otra hembra se acercó y empezó a empujar a la futura madre para que se apartara y así poder compartir la atención del macho. La discusión que siguió fue breve y sin consecuencias. En un minuto las dos guardaron silencio y los tres monos se dieron la vuelta, dedicándose otra vez a sus propios asuntos.

El trabajo de Nelson consistía en recoger muestras de las deposiciones de los monos para realizar una búsqueda rutinaria de microflora, fuese lo que fuera aquello. Mientras se acercaba, recordó lo que el doctor B'Kelí le había dicho después de su primer y desagradable encuentro con los babuinos.

—Nunca les mire a los ojos. ¡Eso es exactamente lo que no hay que hacer! Los machos dominantes lo interpretarán como un desafío directo.

—Bien —había respondido Nelson, mientras la enfermera le cosía dos mordeduras en el trasero—. ¡Y me lo dice ahora!

Pero, naturalmente, todo estaba en las cintas de introducción que se suponía había visto, allá cuando se quedó por primera vez sin fondos y se encontró deseoso de hallar trabajo, cualquier trabajo. Aquellos dolorosos mordiscos reforzaron la entonces primeriza revelación de que aprender por medio de cintas podría tener, después de todo, un valor práctico.

Guiado por la experiencia, ahora Nelson mantenía preparada la electroporra, pero apuntando hacia otro lado, de forma inofensiva. Con la otra mano, Nelson dirigió el recogedor de muestras hacia una masa marrón medio oculta por la hierba. Las moscas zumbaron indignadas.

No me gusta el doctor B'Keli. Para empezar, a pesar de que su nombre sonara «auténtico», los rasgos caramelo del biólogo eran sospechosamente pálidos. Incluso tenía los ojos claros.

Por supuesto, los blancos podían trabajar legalmente en todos los cantones de la Federación, excepto en dos de ellos. Y a nadie más, ni siquiera al director, parecía importarle que un blanke tuviera una posición elevada entre los ndebele. Con todo, Nelson guardaba cierto resentimiento hacia la sutil discriminación que sus padres habían recibido de los blancos, allá en la nueva ciudad del Yukon de su infancia, y había imaginado que las cosas serían al contrario aquí, donde los negros gobernaban e incluso los inspectores de derechos humanos de las Naciones Unidas eran mantenidos a raya.

Ahora sabía lo ingenuo que había sido al esperar que esta gente le recibiera como a un hermano perdido. De hecho, Kuwenezi se parecía mucho a los suburbios de White Horse. Ambas ciudades rebosaban de ambición y de indolencia, con esperanzas que nacían y morían, y con figuras autoritarias que insistían en que era necesario trabajar duro si querías comer.

El trabajo duro había convertido el sucio campo de refugiados de sus padres en la bulliciosa y próspera Pequeña Nigeria, centro comercial de los nuevos distritos granjeros esparcidos por la tundra deshelada. Los mercaderes inmigrantes y tenderos de Pequeña Nigeria le dieron la espalda a África. Cantaban «Oh, Canadá» y vitoreaban a los Voyageurs por la tele. Sus padres trabajaban de la mañana a la noche, enviaron a su hermana a aquella facultad de Vancouver, y amablemente fingían no enterarse cuando algún borracho les daba condescendientemente la «bienvenida» a una frontera que les pertenecía tanto a ellos como a cualquier especulador de tierras canadiense.

Bueno, pues y o no lo he olvidado. Y no pienso hacerlo.

El tomador de muestras terminó de digerir su trozo de detrito y emitió una señal. Nelson soltó los restos marrones. Después de la agitación inicial provocada por su llegada, los babuinos habían vuelto a tranquilizarse. La calma prevalecía. Momentáneamente, al menos.

Resultaba extraña la forma cómo durante las últimas semanas había ido ganando confianza en la habilidad de «leer» el estado de ánimo de sus custodios animales. Conductas que antes le habían resultado incomprensibles estaban ahora claras, como la interminable pugna por la jerarquía. La palabra se utilizaba repetidamente en aquellas pesadas cintas de adoctrinamiento, pero tuvo que entablar contacto personal para empezar a ver todas las escalas de poder que surcaban la sociedad babuina.

Las luchas de los machos por el dominio eran asuntos ruidosos y chillones. Sus hirsutas melenas se hinchaban para hacerlos parecer el doble de su tamaño. Eso, más la ostentación de dientes, por lo general, hacía que uno u otro de los contendientes se echara atrás. Sin embargo, en el arca principal, Nelson había sido testigo de cómo un babuino macho de la sabana esparcía las entrañas de un rival por la tierra gris. El mono victorioso, con el hocico manchado de rojo, hizo que su grito de júbilo se extendiera a lo largo de las ondulantes hierbas.

Había necesitado un poco más de tiempo para advertir que también las hembras luchaban por la jerarquía, aunque rara vez de forma tan extravagante como los machos, e implicando derechos no tan simples como la comida y el status. Sin embargo, su rencor podía ser más duradero, más resuelto.

El macho dominante de la manada lo miró, un enorme bruto de al menos treinta y cinco kilos. Las cicatrices que surcaban los flancos de la criatura eran el testimonio de antiguas batallas. Cada vez que se movía, los demás se apartaban rápidamente de su camino. El patriarca tenía una expresión serena.

Ése sí es un tipo que infunde respeto.

Nelson no podía dejar de pensar en sus propios triunfos y más que frecuentes fracasos en White Horse, donde el destello de un cuchillo a veces decidía el derecho de un muchacho al «pináculo tribal», o incluso a su vida. También las chicas tenían formas de cortarse las alas mutuamente. Y luego estaban todas las pirámides de poder del colegio y la ciudad, el trabajo y la sociedad. Jerarquías. Todo se basaba en lo mismo.

Es más, ninguna de aquellas jerarquías había parecido quererlo o valorarlo. Era una reflexión incómoda y Nelson odiaba tanto más a los babuinos por dejárselo tan claro.

La sudorosa presa que hacía sobre la electroporra se tensó cuando un par de jóvenes adultos, tal vez de veinte kilos cada uno, se sentaron a unos metros de distancia para espurgarse las pieles. Un adolescente se volvió para bostezar, abriendo tanto la boca que podría haberse tragado la pierna de Nelson hasta el muslo. Nelson se apartó un poco antes de reemprender su trabajo en otra pila de excrementos.

«Creo que me gustaría trabajar con animales», les había dicho cuando llegó a Kuwenezi, su billete de ida agotado y su suministro de artículos de contrabando extendido sobre la mesa del oficial de colocaciones.

Poco antes de tomar aquella fatídica decisión de venir aquí, Nelson había visto un documental acerca de los científicos del cantón: africanos luchando para salvar África. Era una imagen romántica. Así que cuando le preguntaron qué le gustaría hacer como nuevo ciudadano, lo primero que se le ocurrió fue el Proyecto Arca. «Naturalmente, querré invertir mi dinero primero. Quizá me gustaría trabajar a tiempo parcial, ya sabe».

El oficial de destinos miró las cápsulas de software que Nelson había pirateado en la oficina de la CBC en White Horse.

«Su contribución basta para una admisión provisional», había dicho. «Y creo que podemos encontrarle un trabajo adecuado».

Nelson hizo una mueca al recordarlo.

—Cierto. Removiendo mierda de mono. Muy adecuado.

Pero su dinero se había agotado ahora, malgastado con nuevos amigos instantáneos que demostraron ser invisibles cuando la pasta se acabó. Y allá en Canadá, la CBC había cursado una orden de arresto.

El recolector de muestras avisó de nuevo. Nelson sacudió la punta y miró a los dos machos jóvenes. Una hembra joven que cargaba un bebé se había reunido con ellos. Cuando Nelson se movió en busca de más excrementos, lo siguieron.

Nelson no les quitó el ojo de encima mientras probaba con la siguiente pila. La joven hembra parecía nerviosa. Miraba constantemente a la manada. Después de un par de minutos, se acercó a uno de los machos y le tendió su bebé.

Tras seis meses en las arcas, Nelson tenía una idea bastante aproximada de lo que la joven madre intentaba hacer. Los babuinos adultos se sentían fascinados por los bebés. Las hembras de primera fila, las mamas duras, como las llamaba Nelson, utilizaban esta circunstancia en su provecho, dejando que los otros colaboraran en el cuidado de sus retoños, como si concedieran a sus inferiores un favor especial.

Otras hembras temían que dispensaran atenciones no deseadas a sus crías. A veces, el bebé nunca era devuelto. Por eso, una madre situada en el escalafón más bajo intentaba a veces reclutar protectores.

Sin embargo, ésta era la primera vez que Nelson veía tan directamente el intento. El bebé ronroneaba complacido ante el gran macho mientras la madre hacía gestos zalameros. Pero el macho se limitó a inspeccionar cansinamente al animalito y luego se volvió a buscar insectos en el suelo.

Nelson parpadeó, experimentando súbitamente uno de aquellos momentos no deseados ni esperados de vivido recuerdo: un sábado por la noche, dos años antes, y una muchacha que había conocido en el Club New Lagos.

La primera parte de aquel encuentro había sido perfecta. Ella pareció sintonizar con él desde el otro lado de la sala, y cuando bailaron sus movimientos fueron tan suaves como los de un rapitrén, e igual de eléctricos. Además, estaban sus ojos. No le cabía duda de que leía en ellos una promesa de entusiasmo para quienquiera que la ganase. Se marcharon pronto. Al escoltarla a su diminuto apartamento, Nelson se sentía henchido de anticipación.

Encontrar a su anciana tía en la cocina no fue prometedor, pero la muchacha simplemente envió a la vieja a la cama. Nelson recordaba haber intentado abrazarla. Pero ella lo detuvo y dijo: «Ahora vuelvo».

Mientras esperaba, oyó leves ruidos en la habitación de al lado. El rumor de tela aumentó su sentido de la expectación. Pero cuando ella volvió a salir, aún estaba completamente vestida, y llevaba en brazos a un niño de unos dos años.

—¿Verdad que es guapo? —preguntó, mientras el niño se frotaba los ojos y miraba a Nelson desde su regazo—. Todo el mundo dice que es el niño más educado de White Horse.

Nelson se guardó de inmediato sus esperanzas sexuales. Sus recuerdos sobre lo que sucedió a continuación eran vagos, pero tenía presente un silencio largo y embarazoso, recalcado por palabras torpes mientras se quitaba al niño de encima y se dirigía hacia la puerta. Sin embargo, recordaba una imagen con total claridad: la expresión enervada y paciente de la cara de la joven antes de que él se diera la vuelta y huyera.

Nelson advirtió más tarde que no estaba loca, sino mucho peor. Tenía un plan. Y por algún motivo, salió de aquel episodio pensando que era él quien había fallado.

La pequeña madre babuino se volvió a mirarlo directamente y Nelson se estremeció ante el extraño instante de deja vu. Recordando las instrucciones de B'Kelí contra establecer un contacto ocular directo, encontró cosas que hacer y buscó más pilas que comprobar.

La cobertura de cristal superduro podía mantener a raya a los ultravioleta, pero apenas suavizaba el calor de la sabana. Una imitación artificial del efecto invernadero lo volvía de forma sofocante, a pesar de los ventiladores. Igual que llevaba semanas haciendo, Nelson tomó lecturas de la humedad y la temperatura del monitor de su cinturón y anotó la dirección de la caprichosa brisa. Lentamente, llegaba a reconocer que incluso un entorno artificial tenía sus «estaciones», sus respuestas «naturales» a los controles innaturales.

Su recorrido pronto lo condujo hacia el borde del hábitat, donde paneles oblicuos se encontraban con la muralla. Filas de cables circundaban el hábitat a dos metros de altura. A través de la barrera transparente alcanzaba a divisar las dunas tostadas y los campos de trigo de una tierra antes llamada Rhodesia, luego Zimbabwe, y varios otros nombres antes de convertirse finalmente en el Cantón Ndebele de la Federación de África del Sur.

No se parecía a ninguna «África» que Nelson hubiera visto mientras crecía, tumbado ociosamente ante el canal de películas serie B. Ningún elefante. Ningún rinoceronte. Desde luego, ningún Tarzán. Al menos, había tenido el suficiente sentido para no dejar Canadá por la pobre tierra de sus padres. Todo el mundo sabía en lo que se había transformado Nigeria. Las lluvias que habían abandonado ese lugar ahora inundaban África occidental, tragándose las ciudades abandonadas.

Desiertos o inundaciones. África no tenía ni un momento de respiro.

Más a la vista se encontraban las cámaras selladas situadas bajo ésta, una serie de brillantes terrazas en forma de zigurat que conducían peldaño a peldaño al suelo de tierra, cada uno cobijando un hábitat diferente, una ecoesfera enana distinta rescatada del continente arruinado.

La escolta de curiosos babuinos había crecido cuando Nelson llegó a la pared de cristal. Se ocupaban de sus asuntos (comer, acicalarse, rascarse), pero constantemente lo observaban con una fascinación inmutable que los mantenía pegados a sus talones. Cada vez que Nelson terminaba de tomar muestras de una pila de heces, algunos monos hurgaban en la masa, quizá sintiendo curiosidad por lo que encontraba de atractivo en unos excrementos ordinarios.

¿Por qué me están siguiendo?, se preguntó Nelson, perplejo por la conducta de los monos, tan diferente a la de sus primos en el arca principal. Una vez, el macho jefe miró directamente a Nelson, quien tuvo buen cuidado de no aceptar el desafío implícito. Nervioso, advirtió que toda la manada se encontraba entre él y la compuerta de salida.

La pequeña madre y su bebé seguían siendo los que tenía más cerca. Nelson advirtió que su ansiedad aumentaba cuando cinco hembras más grandes se aproximaron, algunas de ellas claramente matriarcas de alto status que cargaban a sus flacos hijos a sus espaldas como si fueran lores. Una de las recién llegadas tendió su bebé a un ayudante y empezó a acercarse a la solitaria madre.

La joven gritó en desafío, aferró a su hijito con fuerza y se retiró. Sus ojos corrieron a derecha e izquierda, pero ninguna de las criaturas cercanas pareció más que vagamente interesada en su súplica. Desde luego, ninguno de los grandes y perezosos machos ofreció ningún consuelo.

Nelson sintió un escalofrío de compasión. Pero ¿qué podía hacer? En vez de mirar, se dio la vuelta y recorrió rápidamente varios metros hasta otro conjunto de excrementos. Se secó la frente con la manga y dio la espalda al ardiente sol. En medio del calor sofocante, sus ensueños lo transportaron de nuevo a su propia habitación en las frías tierras del norte, con su propia cama, su propia tele, su pequeño frigorífico repleto de Labatts heladas, y el aroma de guisos yoruba de su madre que llegaba desde la cocina. El ensueño fue agradable más allá de lo imaginable, pero se hizo añicos en un instante cuando sintió un brusco tirón en los pantalones.

Nelson se volvió, agarrando temblorosamente la porra con ambas manos. Entonces dejó escapar un juramento. Era solamente la pequeña hembra de nuevo, ahora con los ojos completamente abiertos y empapada en sudor, el rostro retorcido en una mueca de miedo. Sin embargo, no retrocedió cuando blandió la porra ante ella. En cambio, avanzó a dos patas, temblorosa y torpe, agarrando a su hijito con una mano mientras con la otra tendía algo pequeño y marrón.

Nelson estalló en una risa nerviosa.

—¡Magnífico! Lo que me hacía falta. ¡Me está ofreciendo mierda!

Las moscas zumbaron cuando la hembra avanzó otro paso, extendiendo su hediondo regalo.

—Vamos, lárgate, ¿quieres? Tengo muestras de sobra. Y se supone que tiene que ser mierda entera, ¿entiendes?

Ella pareció comprender al menos en parte. El rechazo. Haciendo acopio de dignidad, esparció las heces sobre la tierra seca y se limpió la mano en la hierba, sin dejar de observarlo.

Los otros monos habían retrocedido cuando Nelson gritó. Ahora regresaban a sus asuntos como si no hubiera sucedido nada. A primera vista, se diría que estaban contentos, comiendo y descansando al calor de la tarde. Pero Nelson percibía las corrientes de tensión internas. La nariz del patriarca se hinchó al olisquear y luego continuó acariciando a uno de sus súbditos.

Es una manada de monos locos, desde luego. Nelson se preguntó si aún habría plazas para servir heno a las jirafas. Con un suspiro de resignación continuó con su trabajo, calculando cuántos montones más de mierda tendría que cubrir antes de poder salir de allí, ducharse e ir a manosear una cerveza o dos… o cuatro.

Unos gritos surgieron bruscamente a su espalda, alaridos de pánico y furia. Nelson se volvió y finalmente los nervios dieron paso a la furia.

—Ya he tenido suficiente…

Las palabras se ahogaron en su boca cuando un pequeño torbellino marrón oscuro aterrizó en sus brazos. Agitando los brazos en busca de equilibrio, casi se cayó cuando una criatura gritona se aferró a su mano, arañándole hombros y brazos. Nelson retrocedió maldiciendo, intentando protegerse la cara y deshacerse del babuino. Pero la criatura solamente se le encaramó tras los hombros, agarrándose ferozmente al cuello.

Nelson jadeó.

—Maldito loco estúpido…

Entonces, con la misma rapidez, se olvidó del animal que tenía a la espalda. Miró boquiabierto a la tropa completa, ahora dispuesta en semicírculo a su alrededor.

Transcurrieron los segundos, remarcados por los latidos de su corazón. La mayoría de los oscuros animales se contentaba con mirar, como si esto fuera una gran diversión. El macho jefe se lamía perezosamente.

Pero frente a Nelson ahora había cinco grandes bestias que parecían tener en mente algo mucho más activo. Avanzaban y retrocedían, giraban y le mostraban los dientes, sacudiendo las colas expresivamente.

Las hembras dominantes de la manada, supo rápidamente. Pero ¿por qué estaban furiosas con él? El grupo de matnarcas avanzó. A Nelson no le gustó el brillo que vio en sus ojos.

—A-atrás… —jadeó, y blandió la porra aturdidora. Al menos, pensaba que era la porra, hasta que una segunda mirada le demostró que era el recolector de muestras. ¿Dónde se había metido la maldita porra?

La vio a vanos metros de distancia. El macho mayor apretaba su gran hocico multicolor contra el plástico blanco, olisqueándolo. Con un juramento, Nelson se dio cuenta de que debía de haber dejado caer su única arma en el momento inicial de pánico.

Ahora tenía problemas más inmediatos que recuperar la propiedad del Arca de Kuwenezi. Menos intimidatorias que los machos adultos, las hembras gruñían de una forma impresionante. Sus dientes brillaban, Nelson supo por qué incluso los leopardos y las hienas se abstenían de atacar a los babuinos en grupo.

No resultaba difícil adivinar quién se agazapaba a su espalda, apretujando a su hijo entre ellos. Desesperada, la pequeña madre por lo visto había decidido contar con su «protección», la ofreciera o no. Dio unos pasos hacia la salida, hablando suavemente a las enfadadas hembras.

—Tomadlo con calma, ¿eh? Paz y amor…, eh, la naturaleza es armonía, ¿vale?

Los animales no parecían particularmente interesados en las razones, ni en los lemas sacados del movimiento de la Madre Tierra. Se desplegaron para cortarle el paso.

He oído decir que las hembras pueden ser muy feroces en sus luchas, incluso vi a una matar al bebé de otra. ¡Pero esto es ridículo! ¿No se dan cuenta de que soy un hombre? Les damos de comer. ¡Construimos este sitio para salvarlos!

Advirtió con una sensación aplastante que sólo uno de aquellos monos sentía algo de respeto hacia él. Y aquella temblorosa criatura había recurrido a Nelson solamente porque a nadie más importante le interesaba un comino.

Nelson miró alrededor.

Una de las compuertas de salida estaba apenas a treinta metros de distancia y conducía al techo del hábitat de abajo. No llevaba sombrero que le protegiera del sol ni gafas, pero podría soportar fácilmente la dura luz lo suficiente para llegar a otra entrada. Empezó a avanzar de lado hacia aquel lugar, lentamente, manteniendo un monólogo tranquilizador.

—Eso es… Ahora mismo me voy. No hay por qué crear problemas, ¿eh?

Había recorrido la mitad de la distancia hasta su destino cuando los monos parecieron comprender sus intenciones. Rápidamente, dos de los babuinos se movieron para cortar esa vía de escape. Juntas, la pareja de hembras airadas que le bloqueaban el paso ni siquiera igualaban su masa, pero sus duras pieles parecían impermeables, mientras que la propia piel de Nelson, ya latiendo y sangrando por el daño inintencionado provocado por su pequeña pasajera, parecía tierna e inútil contra aquellos caninos salvajes y resplandecientes.

Las dos compuertas estaban fuera de su alcance, entonces. Una bandeja de servicio circundaba la pared a la altura de un hombre, el único refugio concebible a la vista. Nelson soltó el recolector de muestras y corrió hacia ella.

Los gritos furiosos de los babuinos se repitieron en el cristal. Las rápidas pisadas de sus perseguidores igualaron los latidos del corazón de Nelson, que ponía todas sus fuerzas en alcanzar la pared. El sonido de las mandíbulas al batir disparó una descarga de adrenalina. Dio dos últimas zancadas y saltó hacia el conducto, buscando con los dedos un asidero en la resbaladiza superficie de metal. Los colmillos le alcanzaron los pantalones y le dejaron un hilillo de sangre en el muslo derecho antes de que alzara las piernas en el último momento.

En cuanto se encaramó a la bandeja, su pequeña pasajera pasó sobre él para aferrarse al grupo de tubos y cables. Un pie le aplastó la nariz cuando la hembra aupó a su cría a un puntal cercano, pero Nelson estaba demasiado exhausto para hacer algo más que colgar simplemente mientras las criaturas de abajo saltaban y trataban de morderle una vez más su trasero, fallando por cuestión de centímetros. Interiormente, sólo le quedaba energía suficiente para maldecirse por idiota.

¡Me dieron la oportunidad!, advirtió. Las matriarcas habían esperado después de que la joven hembra le saltara encima, para ver qué hacía. Podría haberla rechazado entonces, podría habérsela quitado de encima, renunciando a ella.

Demonios, lo único que habría, tenido que hacer es sentarme…, ella habría tenido que irse.

Por supuesto, la conclusión fue inevitable de todas formas. La pequeña mona no tenía ninguna oportunidad. Pero al menos él no se habría visto implicado. Nelson comprendía ahora la ira de los otros babuinos. Había violado su propia neutralidad. Había tomado partido.

Cuando por fin recuperó el aliento, se volvió y se abrió paso hasta lo alto de la estrecha plataforma. Sentada a un metro de distancia, su carga lamía al bebé y observaba al hombre. Cuando se dispuso a sentarse también, la madre se apartó un poco para dejarle sitio.

—Eres un quebradero de cabeza —le dijo, señalándola.

Para su sorpresa, ella le dio la espalda en un movimiento que reconocía: ¡le estaba pidiendo que la rascara!

—Puedes esperar sentada —murmuró él.

Lentamente, miró alrededor. La manada parecía contentarse con observar. Por desgracia, el gran macho que examinaba la porra aturdidora de Nelson no había encontrado el gatillo, pero había arrastrado el instrumento casi hasta el bosquecillo de acacias antes de perder interés y abandonarlo. Ahora la salida más cercana estaba mucho más cerca que su arma.

Las hembras de alto status permanecían sentadas tranquilamente sobre los cuartos traseros, observándolo. Una a una, se marcharon brevemente a comprobar el estado de sus propios hijos, a cargo de otros monos de bajo status, y luego regresaron rápidamente junto al grupo.

Nelson se volvió y golpeó lleno de frustración el grueso panel de vidrio que había tras él. Un bajo murmullo fue la única respuesta, junto con el dolor en sus nudillos. El cristal de Bangkok era increíblemente duro. Ni siquiera consideró la posibilidad de intentar romperlo.

Más allá se extendían las terrazas inferiores del arca superior, cada una protegida por cristales sellados. Nelson podía distinguir el bosque dentro del ecosistema que tenía debajo. Además de conservar un trozo de selva, proporcionaba parte de la regeneración pasiva de la atmósfera que convertía al arca cuatro en un organismo casi autosuficiente.

Un movimiento llamó su atención. A lo largo de las copas de los árboles que tenía debajo, vio a gente caminando por un andamio. Nelson forzó la vista y reconoció el oscuro rostro del director del arca y los rasgos color café del doctor B'Keli. Mostraban la nueva ecosfera artificial a una mujer blanca, pequeña, frágil y bastante mayor. Por su expresión, parecían ansiosos por causar buena impresión.

Ella asentía y en un punto dado extendió una mano para arrancar una hoja y frotarla.

—¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Miren aquí arriba! —Nelson golpeó el cristal, un esfuerzo que parecía necesario dadas las circunstancias, aunque no albergaba ninguna esperanza de que lo oyeran.

Naturalmente, el grupo continuó, ajeno al drama que se desarrollaba sobre sus cabezas.

¡Malditos sean! Malditas sean las arcas. ¡Maldito sea el Proyecto Salvación… y maldito sea yo por meterme en este lío!

En ese momento, Nelson odiaba todo lo que se le ocurría: desde la humanidad del siglo veinte, que había destrozado el delicado equilibrio de la Tierra, a los votantes y burócratas del veintiuno, que gastaron fortunas intentando salvar lo que quedaba, hasta sus antepasados cavernícolas, que habían sido lo bastante estúpidos para desarrollar grandes cerebros inútiles que todo el mundo intentaba llenar siempre de cosas aprendidas en los libros, cuando lo que un tipo necesitaba en realidad eran garras, y grandes dientes, y una piel tan dura como el cuero curtido.

Recordó al jefe de los bantús, un «club de jóvenes» al que había intentado unirse allá en White Horse. Se suponía que no funcionaba como una pandilla callejera al viejo estilo, pero así resultó ser de todas formas. Durante meses, Nelson había vuelto a casa después de una interminable serie de «iniciaciones», cada vez más magullado que la anterior, hasta que por fin comprendió que no le querían, que su única utilidad para ellos era como medio de escape a su «actividad de grupo organizado», la tribu reforzando sus lazos internos golpeando a otra persona.

Miró al jefe babuino, tan sereno y compuesto, que bostezaba de manera complacida y feroz. Nelson odió al patriarca y lo envidió.

Si tuviera una piel como ésa… Si tuviera colmillos.

Un temblor en la inestable plataforma le llamó la atención. Al volverse, Nelson vio que la pequeña hembra saltaba arriba y abajo, tirándole de la manga.

—¡Basta! —gritó—. Esto no ha sido construido para soportar ese tipo de… —Entonces miró más allá y vio por qué ella estaba tan trastornada.

Sus enemigos debían de haber encontrado una de las escalerillas de acceso. O tal vez se habían aupado unos encima de otros, formando una pirámide compuesta de monos. No importaba la manera en que lo hubieran conseguido: tres de los animales más grandes avanzaban ahora a lo largo del cable, hacia él.

—Oh, demonios —suspiró Nelson. La joven madre se agazapó tras él. Los oscuros ojos de su cría estaban desorbitados de miedo.

Nelson miró al suelo y vio con sorpresa que el camino estaba despejado debajo. Mientras miraba, el macho jefe y sus seguidores despejaron un camino, apartando a otros babuinos. El macho alfa miró entonces a Nelson y ladeó la cabeza.

Con sorprendente intuición, Nelson comprendió de repente. Sólo tenía que saltar, y podría correr hasta la compuerta sin que lo molestaran antes de que las indignadas hembras lo cogieran.

Tal vez. Pero nunca lo lograría cargado. Intercambió una mirada con el mono macho. Parecía que eso formaba parte del trato. No debía intervenir en el desarrollo natural de su orden social. Nelson asintió, comprendiendo. Esperó hasta que la pequeña hembra se distrajo, toda su atención volcada en responder a las amenazantes muecas de sus perseguidores. En ese momento, Nelson se dejó caer.

Aterrizó mal. Se incorporó sintiendo que se había torcido el tobillo. A toda prisa, recorrió dando saltitos varios metros antes de detenerse para mirar atrás. Nadie le seguía. De hecho, la manada miraba hacia el otro lado, contemplando el drama que alcanzaba su clímax en la cornisa. El mono macho parecía haberlo olvidado por completo ahora que abandonaba la escena.

Lastrada por su cría, la pequeña madre no podía seguirle. Le miró, parpadeando con muda decepción que él entendió perfectamente. Luego no tuvo tiempo para nada que no fueran sus preocupaciones inmediatas; con el monito a la espalda, se volvió para enseñar los dientes a sus asaltantes.

Nelson retrocedió otros dos pasos hacia la seguridad de la salida, que se encontraba ahora tan sólo a una veintena de metros. Sin embargo, no podía apartar los ojos. Se sentía cautivado por la resistencia de la pequeña babuino, que mostraba su desafío final a los enemigos, manteniéndolos a raya con valientes embestidas. Fue un esfuerzo que no podría mantener durante mucho tiempo.

Por experiencia, Nelson sabía que las otras hembras no buscaban la muerte de la madre, sino de la cría. Era un arrojo de salvajismo que no se había cuestionado hasta entonces. Pero ahora, por primera vez, Nelson se preguntó por qué.

Era cruel. Terrible. Le recordaba la podredumbre humana. Y sin embargo, en todo el tiempo que llevaba allí, nunca había preguntado a los expertos acerca de este asunto o ningún otro. Había sido como si…, como si de haberlo hecho hubiese admitido abiertamente la ignorancia que lo había nutrido durante tanto tiempo. Su frágil y rígida fachada de cinismo no podía albergar curiosidad. Si empezaba a plantear preguntas, ¿dónde acabaría?

Nelson sintió la presión acumulándose en su cabeza. No podía refrenarla…

—¿Por qué? —preguntó en voz alta, y sintió su voz quebrarse ante el sonido.

Protegiendo a su hijo, la madre retrocedió torpemente, gritando a sus enemigos.

—¿Por qué tiene que ser así? —preguntó Nelson, a nadie más que a sí mismo.

Apenas consciente de lo que hacía, el hombre se encontró cojeando hacia delante. Sintió que lo miraban cuando alzó los brazos.

—¡Eh, tú! —llamó—. He vuelto. Ven aquí abajo…

No tuvo necesidad de repetirlo. La madre agarró a su bebé y saltó desde la cornisa condenada, aterrizando en sus brazos como un tenso bulto de piel marrón y aferrándose a sus hombros sangrantes en busca de asidero. Nelson se volvió a toda prisa, comprendiendo que ahora no podría alcanzar la compuerta a tiempo. Como cabía esperar, cuando se volvió a mirar vio que un grupo de furiosos babuinos lo seguía con rapidez. Las perseguidoras originales habían sido reforzadas ahora por varios monos airados, al menos dos de ellos machos grandes y de cara rosada, que se dirigían hacia él, gritando.

Nelson no se molestó en intentar correr más. Se volvió y buscó algo en el suelo, cualquier cosa, hasta que reparó en una varilla blanca.

Su recolector de mierda.

Ni siquiera la inadecuada porra eléctrica. Nelson suspiró y la agarró, justo a tiempo para golpear a un babuino en el morro. La criatura chilló y retrocedió quejándose.

Las hembras se dispersaron. Ojos oscuros observaron al hombre a través de la alta hierba.

Jadeando, parpadeando sorprendido, Nelson no supo qué pasaba. ¿Qué es? ¡Eh, tal vez lo que necesito es un farol adecuado!

Entonces vio por qué las hembras habían renunciado tan fácilmente. Se apartaban para dejar paso a una nueva fuerza.

Rugiendo de ira, llegaron el patriarca y su corte. Nueve machos grandes, las cabelleras hinchadas, avanzaban con paciente seguridad hacia él y su asustada y cansada carga. Su paso podía ser confiado, pero hilillos de saliva les goteaban por los labios entreabiertos. Nelson leyó en sus ojos y supo que eran asesinos.

Sin embargo, en aquel mismo momento en suspenso, Nelson tuvo tiempo de experimentar algo que nunca había imaginado antes, una calma extraña y cristalina. Como si todo esto fuera, de algún modo, familiar. Como si hubiera estado en este lugar, en esta misma situación, muchas veces antes.

Todos fuimos así, una vez, advirtió, sintiendo el peso de su garrote improvisado. Blancos, negros, amarillos…, hombres, mujeres…, nuestros antepasados compartieron todo esto, hace mucho tiempo…

Cuando África era joven…

Los seres humanos habían transformado el mundo, para bien y para mal. ¿Salvarían ahora sus esfuerzos lo que quedaba? Nelson no podía saberlo.

Todo lo que sabía era que, por primera vez, se preocupaba.

Nelson y la pequeña madre compartieron su comunión tras una mirada. Dejando a su bebé agarrado al hombro de Nelson, la madre se colocó junto a su rodilla izquierda, para protegerle el flanco.

La manada refrenó el paso y empezó a dar vueltas. El macho sacudió la cabeza, como si leyera algo diferente en la pose de Nelson o en sus ojos. Pero el hombre de repente comprendió que la criatura tan sólo veía una parte de aquello.

Los humanos casi destruimos el mundo. Los humanos podemos salvarlo todavía…

No te metas con tipos capaces de hacer algo semejante.

—Muy bien, son nueve contra dos —dijo, mientras sopesaba la tosca porra y golpeaba su peso tranquilizador contra la palma de la mano izquierda—. No está mal.

Cuando por fin atacaron, Nelson estaba preparado.

■ CENSO ACTUAL: PETICIÓN DE RED DE DATOS [ArBQ-p 9782534782] POBLACIÓN DE LOS E.U.A. SUPERIOR A LOS 65 AÑOS

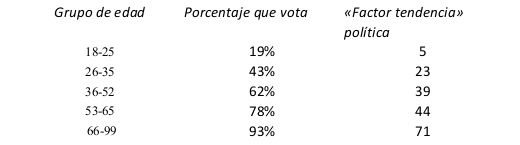

TENDENCIAS DE VOTO DE LOS GRUPOS DE EDAD ESTADOUNIDENSES

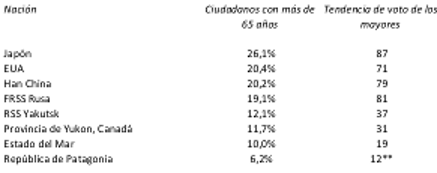

COMPARACIONES NACIONALES

* Influido por efectos de la inmigración

** Voto interactivo y a distancia prohibido; comicios permitidos sólo en persona, en las mesas electorales.