Sentado delante de su pantalla holográfica, la única iluminación en el laboratorio desierto, Alex recordó la actuación de George Hutton en la celebración, a primeras horas de aquella misma noche, cuando recitó a la luz de las hogueras leyendas maoríes para los cansados pero felices ingenieros. Especialmente adecuado había sido el relato de Rangirua, al hablar como lo hacía de refrescante esperanza, arrancada a las mismas puertas del infierno.

Sin embargo, más tarde, Alex se encontró de vuelta en el laboratorio subterráneo. Toda la maquinaria, tan atareada durante el día, se encontraba ahora oscura y dormida a excepción de aquella laguna de luz suya que arrojaba largas sombras a las cercanas paredes de arenisca. La leyenda de Rangi había conmovido a Alex, de acuerdo. Podía aplicarse a su actual estado de ánimo.

No mires atrás. Presta atención a lo que tienes delante.

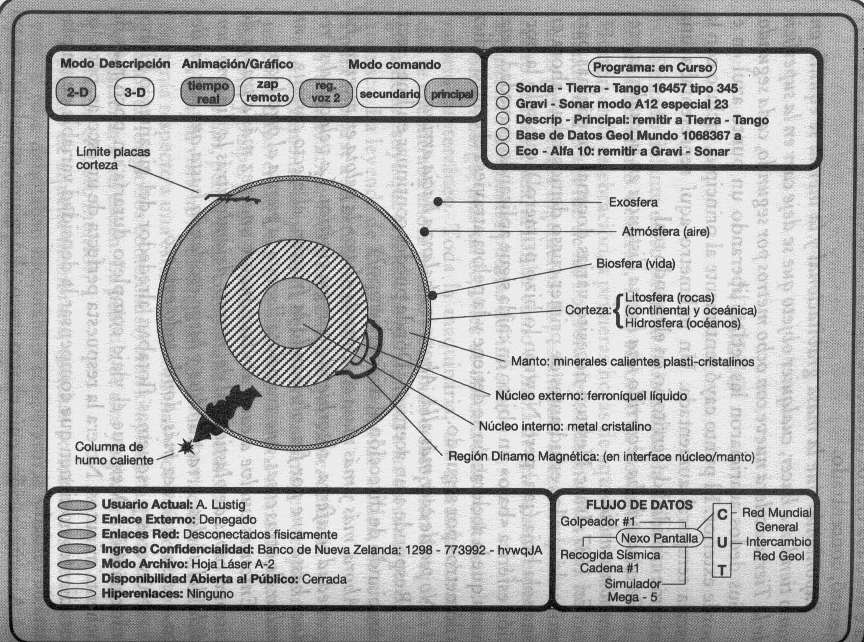

Ahora mismo lo que tenía delante era una imagen del planeta, en un corte transversal. Un globo abierto como una manzana, que revelaba piel y pulpa, peciolo y núcleo.

Y semillas, pensó Alex, completando la metáfora.

A simple vista no se distinguían las leves desviaciones que la Tierra tenía respecto a una esfera. Las montañas y los océanos (muy exagerados en los globos comerciales) eran simples arruguitas en esta representación a fiel escala. La película de aire y agua era finísima comparada con el vasto interior.

Dentro de aquella membrana, conchas concéntricas de marrón, rojo y rosa denotaban incontables temperaturas y composiciones subterráneas. Con una palabra, o tocando los controles del holo, Alex podía atravesar manto y núcleo, siguiendo estrías rocosas e incontables ríos de magma.

Muy bien, George, pensó. Aquí tienes una, alegoría paheka. Empezaremos cortando un agujero que atraviese la Tierra.

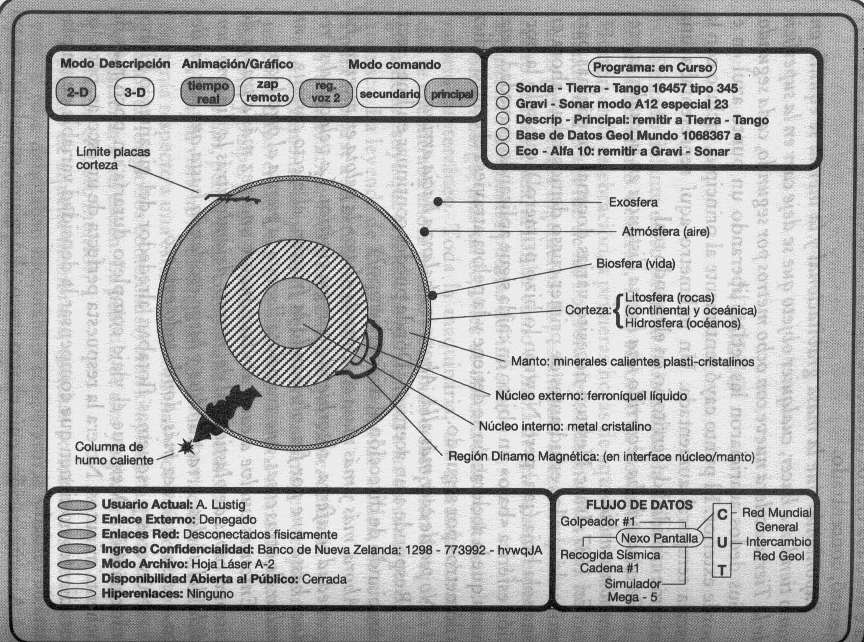

Hizo que, a partir de la superficie del globo, una estrecha línea se extendiera hacia el interior, a través de las capas coloreadas. Abre un túnel, recto como un láser, con paredes lisas como un espejo. Cubre ambos extremos y deja caer dentro una pelota.

Era un ejercicio conocido por generaciones de estudiantes de física e ilustraba ciertos detalles sobre gravedad e impulso. Pero Alex lo ejecutó, concentrado.

Suponiendo que la masa gravitación al y la inercia se equilibren, como tienden a hacer, cualquier objeto que se deje caer en la superficie de la Tierra acelera nueve con ocho metros por segundo, cada segundo.

Sus dedos acariciaron las teclas, liberando un punto azul en el borde exterior. El punto cayó lentamente al principio, incluso con la escala temporal aumentada. Un milímetro aquí representaba una enorme cantidad de territorio en el mundo real.

Pero cuando ha recorrido una buena distancia en su caída, la aceleración cambia.

En 1687, Isaac Newton necesitó varias docenas de páginas para probar lo que los estudiantes de primer curso demostraban ahora en una sola hoja (¡ah, pero Newton lo hizo primero!): que sólo la porción esférica «bajo» un objeto en caída sigue aplicando gravedad neta, hasta que la aceleración se detiene y la pelota atraviesa el centro a diez kilómetros por segundo.

No puede caer más allá. Ahora se abalanza hacia arriba.

(Responde a un acertijo: ¿Dónde puedes continuar en línea recta cambiando de dirección al mismo tiempo?).

Ahora, más y más masa se acumula «bajo» la pelota en ascenso. La gravedad se aferra, absorbiendo energía cinética. La velocidad se reduce hasta que por fin, olvidando la fricción, el efecto coriolis, y un millar de otras cosas, nuestra pelota llama a la puerta al otro lado.

Entonces vuelve a caer, abalanzándose una vez más a través de viscosas capas de plasticristal del manto, dejando atrás la dinamo fundida del núcleo, arrastrándose y luego escalando hasta que por fin llega a «casa» una vez más, donde todo empezó.

Números y esquemas flotaban alrededor del gigantesco globo, informando a Alex que el viaje completo duraría un poco más de ochenta minutos. No era la respuesta perfecta de un escolar, pero los estudiantes no tienen que compensar la densidad variable de un planeta de verdad.

A continuación venía el otro truco. ¡Lo mismo sucedería con un túnel cortado a través de la Tierra en cualquier ángulo! Digamos a cuarenta y cinco grados. O uno excavado desde Los Ángeles a Nueva York y que apenas rozara el magma. Cada viaje tardaría unos ochenta minutos: el período de un péndulo con el mismo arco que la Tierra.

También es el período de una órbita circular, rozando justo por encima de las nubes.

Alex pronto tuvo el corte rebosante de puntos azules, cada uno cayendo en un ángulo distinto, rápidamente en los trayectos más largos, más despacio en los cortos. Además de líneas rectas, había también elipses y muchas trayectorias en forma de pétalos. Sin embargo, con un ritmo regular, todas se recombinaban en el mismo punto de la superficie, marcado PERÚ.

Naturalmente, las cosas cambian cuando se incluye la rotación de la Tierra y la pseudofricción de un objeto caliente presionando contra el material que lo rodea…

Alex estaba retrasándose. Estas estimulaciones eran de sus primeros días en Nueva Zelanda. Las había mejores.

Sus manos vacilaron. Las palmas estaban aún marcadas por los injertos de piel después de aquella explosión de helio. Irónicamente, entonces no habían temblado ni la mitad de lo que lo hacían después de la sorprendente noticia de hoy.

Alex borró todos los puntos y convocó otra órbita del banco de memoria. Esta figura (mostrada en púrpura brillante) era más pequeña que las otras, una elipse truncada, sutilmente desviada de la perfección euclidiana por irregularidades en el denso núcleo. Ya no se dirigió a Perú.

No era una simulación teórica. Cuando las primeras sondas de gravedad mostraron la horrible sombra de la cosa, el horror se había mezclado con un terrible orgullo.

No se evaporó inmediatamente, había advertido entonces. Tenía razón en eso.

Fue una noticia horrible. Y sin embargo, ¿quién en su lugar no habría sentido mareantes emociones, al ver su propia obra aún latiendo, a miles de kilómetros por debajo de la frágil corteza?

Vivía. Había encontrado a su monstruo.

Pero entonces volvió a sorprenderle.

Después de que los titulares de Pedro Manella le hubieran convertido en el niño malo más famoso del mundo, fue todo un alivio que el Tribunal Mundial sobreseyera los cargos basándose en un tecnicismo de las Leyes Anti-Secreto. Alex fue considerado entonces una víctima de los generales faltos de escrúpulos, más tonto que malvado.

Podría haber sido mejor que lo encarcelaran y lo vilipendiaran. Entonces, al menos, la gente que detentaba el poder podría haberle escuchado. Tal como estaban las cosas, sus colegas rechazaban sus argumentos topológicos y los consideraban «invenciones extrañas y demasiado complejas». Aún peor, grupos con intereses específicos en la Red Mundial de Datos lo convirtieron en el centro de sus cotillees de la noche a la mañana.

«… síntomas clásicos de abstracción culpable, usados por el sujeto para disfrazar traumas de la infancia…», había escrito un corresponsal en Pekín. Otro en Dakarta comentó: «Los absurdos intentos de Lustigpor demostrar que el modelo de disipación de Hawkings podría estar equivocado encajan perfectamente con la vergüenza y humillación que debió de sentir después de lo de Iquitos…».

Alex deseaba que su servicio de recortes de la Red fuera menos eficiente y le ahorrara todos aquellos psicoanálisis de pacotilla. Sin embargo, se había obligado a leerlos por algo que su abuela le había dicho una vez.

Una prueba de cordura, Alex, es el valor para enfrentarse incluso a los puntos de vista desagradables.

¡Qué ironía! Aquí estaba, reivindicado de una manera que nunca podría haber imaginado. Ahora tenía pruebas positivas de que el modelo estándar de los microagujeros negros era erróneo, que él había tenido razón con sus propias teorías.

Acertado y equivocado, en la mejor combinación de formas.

Entonces, ¿por qué no puedo abandonar esta caverna?, se preguntó. ¿Por qué siento que aún no se ha acabado?

—¡Eh, estúpido paheka hijo de puta! —resonó una voz en las paredes de arcilla—. ¡Lustig! ¡Prometiste emborracharte con nosotros esta noche! Tama meamea, ¿ésta es forma de celebrarlo?

Alex tuvo la desgracia de estar mirando hacia arriba cuando George Hutton encendió las luces. Su mundo, antes confinado a la tenue mancha del holotanque, se expandió súbitamente para llenar el laboratorio-caverna que las riquezas de Hutton habían tallado bajo la antigua roca.

Mientras parpadeaba, los ojos de Alex enfocaron primero el golpeador, una brillante vara de dos metros de diámetro y más de diez de largo, unida a un soporte en un hueco de excavación más grande que algunos cráteres lunares. Recordaba el trabajo de algún loco fabricante de telescopios que hubiera olvidado hacer hueco su instrumento, llenándolo en cambio de cristal perfecto y superconductor.

El brillante cilindro apuntaba a unos pocos grados fuera de la vertical, como lo habían dejado después de la última sesión de trabajo. Bancos de instrumentos rodeaban la antena de gravedad, junto con gruesas capas de papel que los extasiados técnicos habían lanzado al aire cuando la buena noticia se confirmó finalmente.

Tras el golpeador, un tramo de escaleras conducía al lugar donde se encontraba George Hutton, que agitaba una botella y sonreía.

—Me decepcionas, amigo —le dijo el fornido multimillonario, mientras bajaba tambaleándose las escaleras—. Pensaba emborracharte tanto que acabarías pasando la noche con lapoaka que mi primo tiene por hija.

Alex sonrió. Si eso era lo que George Hutton quería que hiciera, estaba dispuesto a acceder. Sin la influencia de Hutton, nunca habría podido entrar de incógnito en Nueva Zelanda. No habría existido ninguna larga búsqueda a través de la horrible complejidad del interior de la Tierra, improvisando e inventando nuevas tecnologías para cazar a un monstruo minúsculo. Aún peor, Alex podría haberse ido a la tumba sin saber lo que su creación estaba haciendo allá abajo, si se disipaba tranquilamente o tal vez avanzaba a paso firme para devorar el mundo.

Al principio, cuando lo detectaron vanos días antes en una pantalla de graviscan, sus peores temores parecieron confirmarse. La pesadilla, rediviva.

Entonces, para alivio y sorpresa de todos, los datos parecieron apuntar en otra dirección. Aparentemente la cosa estaba muriendo, evaporando más masa y energía al interior de la Tierra de lo que sorbía a través de su estrecho horizonte de sucesos. Cierto, se reducía mucho más lentamente de lo que los obsoletos modelos estándar predecían. ¡Pero, con todo, en unos pocos meses ya no existiría!

Realmente, tendría que estar celebrándolo con los demás, pensó Alex. Debería olvidar mis últimos recelos, agarrarme a las botellas que George me ofrezca y descubrir qué es una poaka.

Alex intentó ponerse en pie, pero descubrió que no podía moverse. Sus ojos se dirigieron hacia la mancha púrpura que circundaba la capa coloreada interna.

Sintió una presencia a su lado. George.

—¿Qué pasa, amigo? No habrás descubierto un error, ¿eh? Es…

Alex captó la súbita preocupación de Hutton.

—Oh, se disipa, sí. Y ahora… —Hizo una pausa—. Ahora creo que sé por qué. Mira, echa un vistazo.

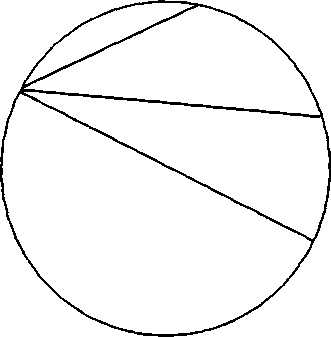

Con una palabra, desterró el modelo de la Tierra y lo sustituyó por un dibujo esquemático en azul centelleante. Chispas rojizas destellaron al borde del objeto centrado ahora en el tanque. Avanzaron hacia un punto central como perlas de agua girando en un desagüe.

—Esto es lo que creía estar haciendo cuando Su Excelencia me persuadió para que construyera una singularidad en la central de Iquitos. Un agujero negro de Kerr-Prestwich estándar.

Hutton ocupó un taburete junto a Alex y lo observó con sus engañosos ojos marrones. Podría pensarse que era un simple obrero, no uno de los hombres más ricos de Australasia.

La imagen del tanque parecía una plancha de goma que hubiera sido estirada y calentada, y a la que luego hubieran dejado caer un peso encima. El embudo resultante tenía una anchura y profundidad definidas en la imagen, pero los dos hombres sabían que el objeto real (el agujero en el espacio que representaba) no tenía fondo. Los puntos rojizos simbolizaban trozos de materia atraídos por las mareas gravitacionales, atrapadas en un disco giratorio. El disco brillaba a medida que caía más materia, hasta que un anillo de fiero resplandor ardió cerca del borde del embudo. Por debajo se extendía un súbito corte dentro del cual sólo reinaba la negrura.

Nada escapa del interior del horizonte de sucesos de un agujero negro. Al menos, no hay ninguna huida directa.

Alex miró a George.

—Los cosmólogos afirman que cuando empezó el universo, debieron de crearse muchas singularidades como ésta. Si es así, sólo las más grandes sobreviven hoy. Las más pequeñas se evaporaron hace tiempo, según predijo Stephen Hawking en la década de 1970. Una simple singularidad, incluso con carga y rotación, tiene que ser extremadamente pesada para ser estable, para atraer materia más rápidamente de lo que se pierde por la emisión de vacío.

Señaló los bordes exteriores de la depresión, donde brillantes puntitos blancos destellaban independientemente del caliente anillo de material adherido.

—A cierta distancia, la tensa energía de la gravedad envolvente causa una producción regular espontánea, desgajando gemelos de partículas y antipartículas, un electrón y un positrón, por ejemplo, que obtiene del mismo vacío. No es exactamente sacar algo de la nada, ya que cada pequeña genesis cuesta a la singularidad un poco de energía de campo. Y lo hace a cuenta de su masa.

Las chispas formaron un halo de brillo, creación pura.

—Generalmente, una partícula recién nacida cae hacia dentro y la otra escapa, produciendo una sensible pérdida de peso. Un agujero diminuto como éste no puede absorber materia nueva con la suficiente rapidez como para advertir la diferencia. Para impedir la disipación, hay que alimentarlo.

—Como hiciste con tu cañón de iones en Perú.

—Exacto. Hizo falta mucha energía para crear la singularidad, incluso usando mi receta especial de cavitrones. Fue necesaria aún más para mantener la cosa levitando y alimentada. Pero el disco de adherencia desprendió un calor increíble. —Alex se sintió triste por un instante—. Incluso el prototipo fue más barato y más eficaz que la energía hidráulica.

—Pero luego empezaste a tener dudas —instó George.

—Sí. El sistema era demasiado eficaz. No necesitaba mucha alimentación. Así que jugueteé con algunas ideas descabelladas y me encontré con esto.

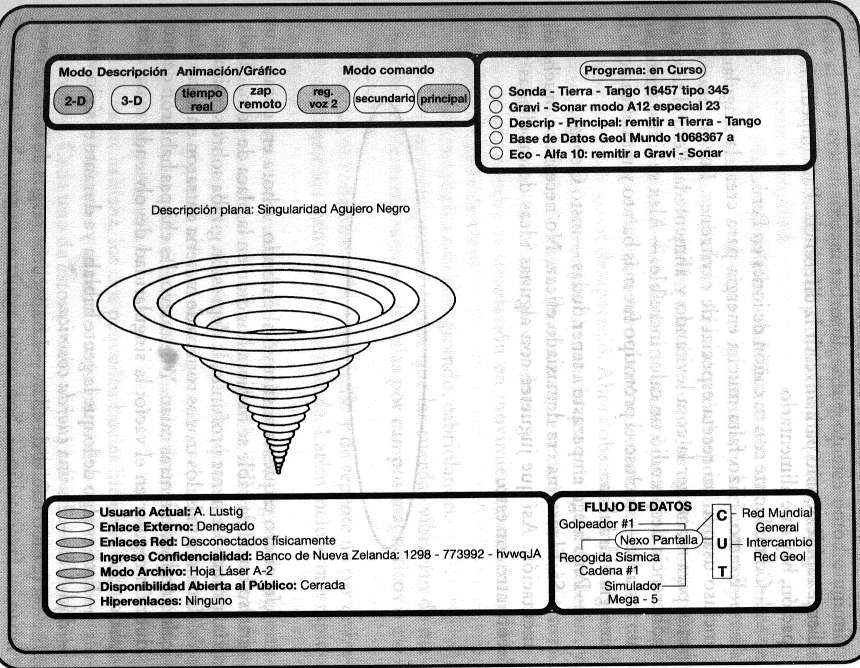

Un nuevo esquema sustituyó al embudo. Ahora era como si un grueso bucle de cable se hubiera hundido en la placa de goma. Todavía insondablemente profunda, la depresión giraba sobre sí misma.

Una vez más, los trozos rojizos de materia entraron en la cavidad, calentándose mientras caían. Y de nuevo, las chispas hablaron de producción regular en él vacío: la singularidad devolviendo masa al espacio.

—Esto es algo de lo que la gente hablaba ya durante el siglo veinte —dijo Alex—. Es una cuerda cósmica.

—He oído hablar de ellas. —Los oscuros rasgos de George revelaban su fascinación—. Son como agujeros negros. Se supone que también son los restos de esa explosión que según los paheka dio comienzo a todo: el Big Bang.

—Ajá. No son verdaderos embudos dibujados en círculos, naturalmente. La representación tiene sus límites… —Alex suspiró—. Resulta difícil describir esto sin matemáticas.

—Entiendo de matemáticas —gruñó George.

—Mm, sí. Discúlpame, George, pero los tensores que utilizas en busca de metano profundo no ayudarían mucho con esto.

—Tal vez comprendo más de lo que tú crees, muchacho blanco. —El acento de Hutton pareció aumentar por un instante—. También veo que tu cuerda cósmica tiene algo de lo que carecen los agujeros negros: los agujeros no tienen profundidad interior, mientras que las cuerdas tienen longitud.

George Hutton seguía haciéndolo, actuaba como el «hombre de negocios distraído» o el «nativo ignorante», y luego te sorprendía cuando tenías la guardia baja. Alex aceptó el reproche.

—Muy bien. Sólo que las cuerdas, como los agujeros negros, son inestables. También se disipan de una manera peculiar.

Siguiendo una palabra, se formó una nueva imagen.

La plancha de goma desapareció. Ahora observaron un bucle en el espacio, brillando en rojo por la materia que caía hacia el interior, y blanco por un halo de nuevas partículas que se deslizaban hacia fuera. Un flujo en dirección interior y otro exterior.

—Ahora pondré la simulación en movimiento, aumentando el tiempo un millón de veces.

El bucle empezó a ondular, girando, cabriolando.

—Una primera predicción fue que las cuerdas vibrarían de manera increíblemente rápida, influidas por campos magnéticos o gravitacionales…

Dos lados colisionaron en un destello y de repente un par de bucles más pequeños reemplazaron al grande. Latían incluso más rápido que antes.

—Algunos astrónomos afirmaban haber visto signos de gigantescas cuerdas cósmicas en el espacio profundo. Tal vez las cuerdas incluso impulsaron la formación de la galaxias, hace mucho tiempo. En ese caso, las gigantes sobrevivieron porque sus bucles se cruzan sólo cada pocos cientos de miles de años. Las cuerdas menores y más rápidas saltan en pedazos…

Mientras hablaba, los dos pequeños bucles hicieron ochos ladeados y se dividieron en cuatro más pequeños que vibraban alocadamente. Cada uno de éstos pronto volvió a dividirse. Y así sucesivamente. Mientras se multiplicaban, su tamaño disminuía y su brillo aumentaba. Su destino era la aniquilación.

—De modo que los pequeños no son peligrosos —resumió George.

Alex asintió.

—Una cuerda simple y caótica como ésta no podría explicar las curvas de energía en Iquitos. Así que volví a las ecuaciones de cavitrones originales, jugueteé un poco con la teoría de Jones-Witten, y encontré algo nuevo.

»Justo antes de que Pedro Manella provocara aquella maldita algarada, yo pensé que había creado esto.

Los pequeños bucles habían desaparecido en una explosión de brillo. Alex murmuró una breve orden y apareció un nuevo objeto.

—Yo lo llamo una cuerda sintonizada.

Una vez más, un brillante bucle latió en el espacio, rodeado de chispas blancas de creación de partículas. Sólo que esta vez la cuerda no se retorcía y giraba caóticamente. Pautas regulares rodeaban su borde. Cada vez que una irregularidad parecía a punto de tocar otra porción, el ritmo la devolvía a su lugar. El bucle seguía colgando, a salvo de la autodestrucción. Mientras tanto, la materia continuaba fluyendo de todas partes.

Crecía a ojos vista.

—Tu monstruo. Recuerdo cuando llegaste por primera vez. Puede que esté borracho, Lustig, pero no tanto para olvidar a este terrible taniwha.

Mientras contemplaba las ondulaciones, Alex sintió la misma mezcla de embeleso y repulsa que experimentó cuando advirtió por vez primera que aquellas cosas eran posibles, cuando sospechó que había creado algo bíblicamente terrible y hermoso.

—Crea su propia autorepulsión —explicó en voz baja—, explotando gravedades de segundo y tercer orden. Tendríamos que haberlo sospechado, ya que las cuerdas cósmicas son superconductoras…

George Hutton lo interrumpió, dándole una leve palmada en el hombro.

—Eso está muy bien. Pero hoy hemos demostrado que no habías creado una cosa así. Enviamos ondas a la Tierra y los ecos demuestran que se está disipando. Se desvanece. ¡Tu cuerda no estaba sintonizada!

Alex no dijo nada. George lo observó.

—No me gusta tu silencio. Vuelve a tranquilizarme. Esa maldita cosa se está desvaneciendo de veras, ¿no?

Alex extendió los brazos.

—Maldita sea, George. Después de todos mis errores, sólo me fío de las evidencias que proporcionan los experimentos, y has visto los resultados de hoy. —Hizo un gesto hacia el poderoso golpeador—Es tu equipo. Dímelo tú.

—Se está desvaneciendo —enunció George, confiado.

—Sí, se está desvaneciendo. Gracias al cielo.

Durante otro minuto, los dos hombres permanecieron en silencio.

—Entonces, ¿cuál es tu problema? —preguntó Hutton por fin—. ¿Qué te está preocupando?

Alex frunció el ceño. Tocó un control y una vez más un corte transversal de la Tierra tomó forma. De nuevo, el punto que representaba su singularidad de Iquitos trazó perezosos avances entre venas de metal superealentado y viscosa roca fundida.

—Es la órbita de la maldita cosa. —Las ecuaciones se apilaron. Complejas gráficas aparecieron y desaparecieron.

—¿Qué pasa con su órbita? —George parecía transfigurado, todavía sujetando la botella en una mano, balanceándose levemente mientras el punto se alzaba y caía, se alzaba y caía.

Alex sacudió la cabeza.

—He tenido en cuenta todas las variaciones de densidad en tus mapas sísmicos. He calculado cada fuente de campo que podría influir en su trayectoria. Sin embargo, continúa apareciendo esta desviación.

—¿Desviación? —Alex sintió que Hutton se volvía para mirarlo de nuevo.

—Otra influencia lo está desviando. Creo que tengo una idea aproximada de la masa implicada.

El hombretón obligó a Alex a darse la vuelta. La mano derecha del maorí le atenazó el hombro. Todos los signos de borrachera desaparecieron de la cara de Hutton cuando se inclinó para mirar a Alex a los ojos.

—¿Qué me estás diciendo? ¡Explícate!

—Creo… —Alex no pudo evitarlo. Como atraído físicamente, se volvió a contemplar la imagen en el tanque—. Creo que ahí abajo hay algo más.

En el silencio que siguió, oyeron el drip-drip del agua rica en minerales en algún lugar de las profundidades de la cueva. El ritmo parecía mucho más firme que los latidos del corazón de Alex. George Hutton observó la botella de whisky. Con un suspiro, la apuró.

—Iré a ver a mis hombres.

Mientras sus pasos se apagaban, Alex notó el peso de la montaña a su alrededor una vez más, y se sintió completamente solo.

■ En tiempos pasados, los hombres nunca dejaron de predecir el fin del mundo. La calamidad nunca parecía ir más allá del siguiente terremoto o la cosecha arrumada. Y cada desastre, desde una tempestad a una invasión de bárbaros, se explicaba como un airado castigo de los cielos.

Finalmente, la humanidad empezó a aceptar más parte del crédito, o la culpa, del inminente Armagedón. Entre las guerras mundiales, por ejemplo, los novelistas profetizaron la aniquilación por medio de gases envenenados. Más tarde se asumió que nos destruiríamos con armas nucleares. Horribles enfermedades nuevas y otros azotes biológicos aterraron a la población durante la Guerra Helvética. Además, naturalmente, nuestra rebosante población humana acunó incontables espectros mortales de hambre en masa.

Al parecer los apocalipsis están sujetos a la moda igual que todo lo demás. Lo que aterra a una generación puede parecer obsoleto y trivial a la siguiente. Pongamos por caso nuestra actitud hacia la guerra moderna. La mayor parte de los antropólogos piensan ahora que esta actividad se basaba originalmente en el robo y el saqueo, quizás empresas dignas para algún cavernícola o vikingo, pero algo que ya no resulta atrayente o beneficioso en el contexto de un holocausto nuclear. Hoy contemplamos la guerra a gran escala como una empresa esencialmente estúpida.

Y en cuanto al hambre, seguramente hemos visto algunos episodios locales impresionantes. La mitad de la tierra de cultivo de todo el mundo se ha perdido, y hay más amenazada. Sin embargo, la gran «mortandad» de la que todo el mundo habla siempre parece encontrarse a una década en el futuro, perpetuamente retrasada. Innovaciones como el arroz autofertilizante y las supermantis nos ayudan a escapar por los pelos de cada catástrofe inminente. Del mismo modo, debido a los estilos de vida cambiantes, en la actualidad pocos pueden soportar la idea de comer la carne de un compañero mamífero. Dejando aparte las razones morales o sanitarias, este cambio en las costumbres ha liberado millones de toneladas de grano, que antaño iban dirigidas a la inefectiva producción de carne roja.

¿Ha desaparecido el Apocalipsis, entonces? Desde luego que no. Lo que nos amenaza ya no son los Cuatro Jinetes de nuestros antepasados, sino nuevos peligros, peores a la larga. Los efectos colaterales de la ceguera y la avaricia humanas.

Otras generaciones percibieron una plétora de espadas colgando sobre sus cabezas. Pero en general lo que temían eran sombras, pues ni ellos ni sus dioses podían acabar con el mundo. El destino puede segar a un individuo, o a una familia, o incluso a toda una nación, pero no al mundo entero. No entonces.

Ahora, en mitad del siglo veintiuno, somos los primeros en mirar esa espada que nosotros mismos hemos forjado, y en saber, con absoluta certeza, que es real…

—De La Mano Transparente, Doubleday Books, edición 4,7 (2035). [Código acceso hiper 1-ITRAN-777-97-99445-29A.]