EL VATICANO Y SUS ALREDEDORES

Dada su conocida aversión hacia los ingleses, nada tiene de extraño que O’Flaherty no hubiese tenido contacto hasta entonces con un hombre al que le afectaba mucho la riada de prisioneros de guerra británicos: Sir Francis Godolphin D’Arcy Osborne, Ministro Plenipotenciario inglés ante el Vaticano, quien, con otros diplomáticos representantes de países en guerra con el Eje, residía provisionalmente en el Hospicio de Santa Marta, a poco más de novecientos metros del Colegio Teutónico. Pero un buen día, el sacerdote irlandés abandonó el Colegio, enfiló la Vía Teutónica, torció a la izquierda siguiendo los muros de la gran sacristía de San Pedro y entró en el Hospicio, construido originalmente para alojar a los peregrinos que llegaban a Roma. La planta baja estaba ocupada por oficinas del Vaticano; la primera, por diplomáticos yugoslavos —que odiaban profundamente a los alemanes y llevaban muy mal su encierro—; la segunda, por el Encargado de Negocios de los Estados Unidos, Mr. Harold Tittman, y sus subordinados; la tercera, por la Legación francesa ante la Santa Sede; y la cuarta, por la Legación británica.

Cuando O’Flaherty llamó a la puerta, salió a abrirle un individuo tan pintoresco como el visitante, del cual diría años más tarde que era «un verdadero genio, el hombre más astuto y más hábil que he encontrado en mi vida». Aquel hombrecillo, con un marcado acento cokney[6], se llamaba John May y era el mayordomo de Sir Francis D’Arcy, un mayordomo absolutamente anticonvencional. Si O’Flaherty estaba relacionado con toda la alta sociedad romana, John May era amigo de la gente del pueblo, sobre todo de aquellos que podían ser «útiles». Quienes trabajaron en la organización de Monseñor O’Flaherty aseguran unánimemente que era capaz de hacer milagros. «Bastaba con pedirle algo, lo que fuera, para que lo obtuviese. Conocía todos los entresijos del mercado negro». Sabía, por ejemplo, dónde se podían conseguir cincuenta trajes de paisano a precio de saldo o quiénes vendían zapatos, cigarrillos, hojas de afeitar, jabón o cualquier otra cosa.

Sir Francis D’Arcy, por su parte, era un diplomático inglés al viejo estilo: elegante, pulido, reservado…, incluso un tanto despegado y distante. Cuando Monseñor O’Flaherty le puso al corriente de aquellas oleadas de prisioneros de guerra que llegaban a Roma, se limitó a decirle que él no podía comprometer su propia posición ni la neutralidad del Estado Vaticano; además, su misión era otra…

La cálida sonrisa de O’Flaherty se desvaneció. Su rostro se endureció y sus azules ojos centellearon tras los cristales de las gafas.

—¡Pero algo habrá que hacer! —exclamó abruptamente—. El invierno se acerca y muchos enfermarán e incluso morirán si no se les facilita cobijo. Si no se les ayuda, terminarán en un campo de concentración o algo todavía peor. No pensará usted que unos hombres que han sido capaces de escaparse vayan a entregarse de nuevo sin luchar…

D’Arcy dirigió una desvaída sonrisa al acalorado Monseñor, porque una de sus características era que tardaba bastante en reaccionar. Próximo a los sesenta años, educado en Haileybury, Ministro plenipotenciario en Washington desde 1931 hasta 1935, primo y presunto heredero del Duque de Leeds, solía hacer las cosas a su manera, una manera un tanto displicente y sinuosamente «diplomática», completamente ajena a los modos directos de Monseñor O’Flaherty.

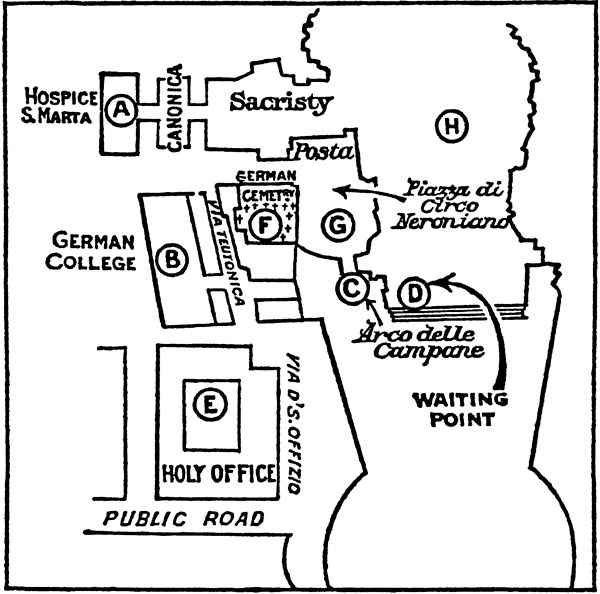

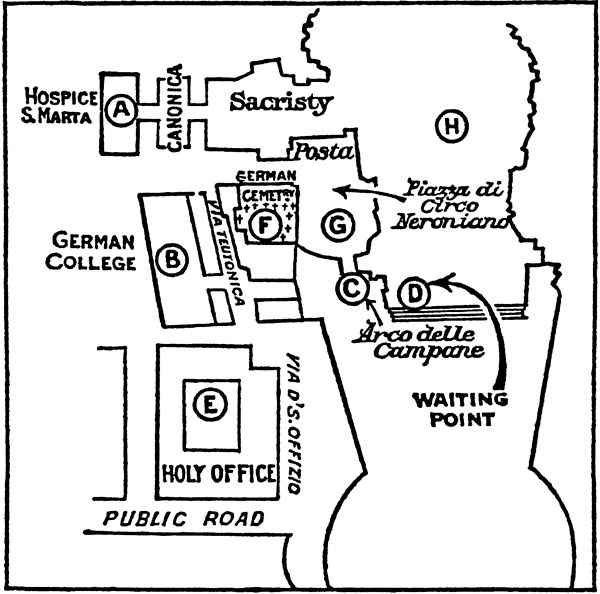

EL VATICANO Y SUS ALREDEDORES

Este plano esquemático muestra algunos de los lugares en que Monseñor O’Flaherty desarrolló sus actividades durante 1943 y 1944.

A. Hospicio de Santa Marta, donde residían diplomáticos de países en guerra con el Eje. B. El Colegio Alemán o Teutónico, donde se escondieron bastantes evadidos. C. El Arco delle Campane, principal entrada a la Ciudad del Vaticano. D. Lugar en lo alto de las gradas que conducen a la Basílica de San Pedro, donde O’Flaherty solía esperar a quienes tenían problemas. E. Sede de la Congregación del Santo Oficio. F. Cementerio alemán que, como el Colegio Alemán y el Santo Oficio, gozaba de extraterritorialidad. G. Plaza del Circo de Nerón, atravesando la cual O’Flaherty introducía evadidos en el Vaticano. H. Basílica de San Pedro.

—Supongo —dijo por fin— que ya habrá ayudado a algunos de esos hombres, incluso con su propio dinero. Pues bien, puede contar con mi colaboración personal Le daré dinero mío, en la medida de lo posible. Lo que no puedo hacer es facilitarle fondos oficiales, incluso si lograra obtenerlos, pues no quiero hacer nada que ponga en peligro las condiciones tácitas bajo las cuales me encuentro aquí, en el Vaticano. Le sugiero, sin embargo, que hable con John May. No quiero saber nada de lo que le diga, pero creó que podrá ayudarle.

Aquella misma noche, después de que John May sirviese la cena al solterón D’Arcy, Monseñor O’Flaherty mantuvo una larga entrevista con el mayordomo del Ministro, libre ya de servicio, en lo alto de la escalinata de la entrada de la Basílica de San Pedro. Desde allí, protegidos por la oscuridad de la noche, podían contemplar sin ser vistos la inmensa Plaza y la raya blanca que los alemanes habían trazado entre los dos brazos de la Columnata de Bernini, así como los paracaidistas que montaban guardia al otro lado, armados hasta los dientes, y los miembros de las SS que vigilaban cualquier movimiento desde un voluminoso automóvil negro.

Roma, a lo lejos, permanecía en silencio, ominosamente callada bajo las botas nazis, en calma tras los combates del 13 y del 14 de septiembre, cuando los alemanes habían aplastado los focos de resistencia italiana y habían ocupado la Ciudad Eterna, rodeándola con tanques y cañones.

—Mire, Monseñor —había dicho May después de escuchar al sacerdote en silencio—, eso es mucho arroz para un solo hombre. Necesita alguien que le eche una mano. Sí, ya sé que muchos curas irlandeses le ayudan, todo el mundo lo sabe. Y están también ese maltés y ese neozelandés que parece un gigante, ¿cómo se llama? El Padre Sneddon, ¿no es eso? Pero, perdone que se lo diga, ésos sólo son curas…, bueno, quiero decir que no saben cómo manejarse entre… entre mis amigos. ¿Qué le parece formar una especie de Junta, para que le ayude? No hace falta que Sir D’Arcy se entere. Yo le echaría una mano, y también el Conde Sala-zar.

Así nació una Junta tripartita, que luego estaría formada por cuatro. El Conde Sarsfield Salazar ocupaba un cargo en la Legación suiza y podía tramitar las peticiones de ayuda, bien oficialmente, bien clandestinamente, a través de Secundo Constantini, en la clausurada Embajada británica en Roma.

El trío que formaban era desconcertante. Si O’Flaherty era un hombre de acción y John May la encarnación de la astucia, el Conde Salazar era un conspirador nato. Su primera tarea consistió en encontrar alojamiento para los evadidos, labor en la que desempeñó un papel importantísimo la señora Chevalier, una heroica dama, viuda de un maltés que había trabajado hasta su muerte, poco antes de estallar la guerra, en una agencia de viajes de Roma.

Henrietta Chevalier tenía seis hijas y dos hijos. El mayor, Joe, había sido detenido, como súbdito británico que era, en cuanto la Italia fascista entró en la guerra; lo habían encerrado en la prisión Regina Coeli, llamada así, paradójicamente, a causa de una iglesia cercana consagrada a la Reina de los Cielos. Todos sus demás hijos vivían con ella en un pequeño piso de la tercera planta de un inmueble de cinco situado en la Via dell’Impero: Paul, de 22 años; Rosie, de 21; Gemma, de 20: Matilde, de 17; Mary, de 16; Ana María, de 13; y Henrietta, de 9. Joe, el mayor, tenía 23 y la madre 42 años.

La más pequeña, Henrietta, pronto fue enviada a un colegio de monjas maltesas, porque era demasiado pequeña para soportar las duras condiciones de vida que fue preciso establecer en aquel pequeño piso con sólo dos dormitorios, un comedor, una cocina, un cuarto de baño, un cuarto trastero, una despensa y un cuarto de aseo instalado en una terraza posterior.

Paul Chevalier trabajaba con Constantini en la embajada británica y pertenecía al personal de la Legación suiza, por lo que vivía allí y disponía de documentación adecuada.

Una mañana, muy temprano, dos o tres días después de que la Junta tripartita hubiese quedado formalmente constituida, el Conde Salazar se puso en contacto con O’Flaherty para decirle que dos soldados franceses habían conseguido llegar a la embajada británica, que Constantini los había acogido y que quería saber qué se podía hacer con ellos. O’Flaherty reflexionó unos instantes y respondió:

—Te enviaré un mensaje antes de una hora, muchacho.

(Casi todo el mundo era un «muchacho» para Monseñor).

Salió de su despacho, se colocó la teja y, a largas zancadas, se lanzó a las calles de Roma en busca de algunos sacerdotes amigos suyos que tal vez supieran de algún refugio seguro.

Uno de ellos era un maltés, el Padre Borg, quien, naturalmente, conocía a Mme. Chevalier.

Así fue cómo el teléfono sonó aquella misma mañana, poco antes del mediodía, en el piso de la Via dell’Impero. Lo cogió Rosie: era Paul, quien, quedamente, sólo dijo: «Rosie, di a mamá que llevaré dos libros a casa»; y colgó.

Rosie repitió el mensaje a su madre, que no entendió nada. ¿Qué importancia tenía que…?

A primeras horas de la tarde apareció Paul con los dos soldados franceses, y Mme. Chevalier, sonriente, sin inmutarse, les sirvió algo de comer. Su hijo se había limitado a decirle que el Padre Borg le había rogado que los trajera y que Monseñor O’Flaherty les visitaría por la noche.

Madame Chevalier no tardó en comprender de qué iba la cosa, y cuando terminaron de comer y de lavar los platos, le dijo a su hija mayor:

—Toma a tus hermanas, a todas, y salid un rato a tomar el aire. O, si queréis, id a ver a alguna amiga. ¡Pero no se os ocurra decir que tenemos visita! ¡A nadie!

Las chicas obedecieron, intrigadas, y, tan pronto como se hizo de noche, llegó Monseñor O’Flaherty. Flanqueado por Paul y por su madre, tomó asiento y, sin rodeos, explicó a la señora que lo que iba a proponerle era muy peligroso.

—No tiene por qué aceptar, si no quiere. Los alemanes han asegurado que ejecutarán a quien dé refugio a prisioneros de guerra evadidos. Sin embargo, creo que tenemos obligación de ayudar a esos hombres, si podemos, y usted es la única persona que he encontrado. Será sólo por un par de noches. Pero si me dice «no», me los llevaré ahora mismo.

—No se preocupe, Monseñor —repuso Madame Chevalier—. Dios nos protegerá, estoy segura. Pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Además, harán compañía a las chicas. Estaremos más seguros con un par de hombres en casa. Convertiremos el comedor en dormitorio. Tenemos suficientes colchones y mantas, gracias a Dios. Sólo la comida, tal vez…

—Procuraremos resolver eso —la interrumpió O’Flaherty—. De momento, tome usted estas liras. Que Paul me haga saber cuándo necesita más. Buenas noches y que Dios la bendiga.

La señora Chevalier colocó dos colchones en el suelo del comedor y, cuando las chicas regresaron, tuvieron que hacer las camas, algo que pronto se convertiría en una tarea habitual. Porque durante meses y meses, aquel comedor estuvo lleno de evadidos, hasta nueve en una misma noche. Y el piso se convirtió en ocasiones en refugio de tránsito, donde los evadidos pasaban una horas y eran provistos de alimentos y de ropa. ¡Hasta veinte llegaron a pasar en un solo día!

Enseguida, como hemos dicho, la pequeña Henrietta fue enviada con las monjas maltesas, que sabían lo que sucedía en Via dell’Impero y suministraban frutas y hortalizas de su huerto.

A pesar de las constantes advertencias de Monseñor O’Flaherty a Madame Chevalier (Mrs. «M», según el código secreto que la organización desarrollaría luego), no parecía ser consciente del peligro que corría. Cada vez que visitaba aquel piso, el sacerdote irlandés se mostraba nervioso, inquieto, temeroso de lo que podía suceder en cualquier momento.

A las chicas, todo aquello les divertía mucho. Una vez que habían terminado las faenas domésticas, la casa se llenaba del ritmo de la música moderna que brotaba de un viejo gramófono, y las jóvenes bailaban incansablemente con los evadidos, que nunca eran menos de cuatro. Rosie era la única que permanecía todo el día en su casa, ayudando a su madre. Gemma trabajaba como cajera en una tienda de muebles y las demás iban al colegio.

Una vez que se lograba dotar a los evadidos de documentación falsa, podían salir de la casa para hacer un poco de ejercicio, pero siempre iban acompañados por alguna de las chicas. Gemma jugaba muy bien al baloncesto y se llevaba a los soldados al estadio para que la vieran. Esas salidas solían limitarse a las últimas horas de la tarde; por la mañana no podían salir, porque tenían que hacer cola para entrar en el cuarto de baño, recoger los colchones esparcidos por el suelo, doblar sábanas y mantas, y eliminar cualquier rastro que pudiera delatar la presencia de los refugiados.

Al principio, los que se mostraban más preocupados y tensos eran los evadidos, aunque desde el día en que llegaron los dos primeros —los franceses—, la señora Chevalier apenas salía del piso; permanecía al cuidado de los «chicos» y no cesaba de advertir a sus hijas que fueran muy discretas. Sonriente, pero con energía, presidía aquella gran «familia». Procuraba que ninguna persona amiga o de la vecindad visitara su casa y prohibió terminantemente a sus hijas que trajeran a nadie. Algunos vecinos estaban al tanto de lo que sucedía, así como Egidio, el portero del inmueble, y su mujer, Elvira, que más tarde organizaría un sistema de alarma, cuando los registros empezaron a menudear.

Con todo, las posibilidades de la señora Chevalier eran limitadas, y O’Flaherty comprendió que sería preciso alquilar algunos otros pisos. Radio Roma repetía sin cesar comunicados anunciando que la ayuda a los evadidos sería castigada con la pena de muerte, y como la organización de O’Flaherty estaba todavía en sus comienzos, era difícil encontrar quien aceptara tan enorme riesgo.

La primera casa que encontró el audaz sacerdote irlandés —un apartamento de lujo en el barrio residencial de Roma— tenía una situación «privilegiada»: se hallaba en un bloque ubicado justo detrás del hotel en el que las SS habían establecido su cuartel general, en Vía Firenze, muy cerca de Via Nazionale, en un área sometida al toque de queda y constantemente vigilada por miembros de las SS. O’Flaherty lo alquiló, lo mismo que otro situado en el elegante barrio de Parioli, en la Via Domenico Cellini, a un par de kilómetros del primero.

Al piso de Via Firenze fue a parar el Teniente R. Wilson, de la Real Artillería británica, encargado de tareas de sabotaje, tras las líneas enemigas. Había sido depositado en las costas italianas por un submarino con la misión de volar varias líneas férreas y muelles de los puertos, pero no pudo acudir a la cita con el submarino que debía recogerle y decidió abrirse paso hasta Roma. Un buen día, a últimas horas de la tarde, apareció en el Arco delle Camparte, la puerta lateral izquierda de la Basílica de San Pedro, y dijo a un miembro de la Guardia Suiza que quería ser internado en el Vaticano. Éste le contestó que lo sentía mucho, pero que eso era imposible. Wilson, sin embargo, no era hombre que se diese por vencido a las primeras de cambio y protestó con tanta vehemencia que dos guardias lo tomaron por los brazos y lo condujeron, sin contemplaciones, al centro de la Plaza.

Por alguna razón ignota, los centinelas alemanes que vigilaban al otro lado de la raya blanca no advirtieron nada, así que Wilson, en cuanto los guardias suizos se retiraron, volvió a subir las gradas, se coló en la Basílica y se mantuvo quieto en un rincón, medio oculto por una gran estatua. No sabía qué hacer y permaneció allí durante toda la noche, hasta que, con el alba, empezaron a llegar los fieles más madrugadores. Una media hora más tarde, cuando el templo empezaba a llenarse de fieles, Wilson vio la corpulenta figura de un Monseñor que le hacía señas para que se acercara.

—La Guardia Suiza acaba de decirme que ha permanecido aquí toda la noche —explicó—. Bastante han hecho con hacer la vista gorda, muchacho. Pero ahora no tiene que preocuparse. Sígame y no diga una palabra.

O’Flaherty condujo personalmente a Wilson hasta el piso de Via Firenze, donde se encontró con otros oficiales británicos, con un fogoso comunista yugoslavo llamado Bruno Buchner (que no soportaba permanecer encerrado y quería salir a matar alemanes) y con dos chicas jóvenes, también yugoslavas. Cuando O’Flaherty se despidió, Wilson le entregó una carta escrita a toda velocidad y dirigida a Pío XII en persona, en la cual se lamentaba amargamente del «recibimiento» de que había sido objeto en el Vaticano. De mala gana, O’Flaherty se llevó la carta, que entregó en la Secretaría de Estado. Cuando unos días más tarde visitó de nuevo el apartamento de Via Firenze, entregó a Wilson una misiva de respuesta en la que se invitaba al teniente inglés a visitar el Vaticano en ocasión más propicia…

El alquiler de ese piso y de otros que se alquilaron después costaba bastante dinero, lo mismo que dar de comer a los allí refugiados. Las gestiones de O’Flaherty tenían un tope, así como el dinero que D’Arcy ponía a su disposición. Además, John May todavía no había perfeccionado sus técnicas de introducción en el mercado negro, por lo que el sacerdote irlandés llegó a estar seriamente preocupado.

Hasta que un buen día sonó el teléfono de su despacho.

—Monseñor —dijo una voz al otro lado del hilo—, soy Filippo. Me han contado algo de lo que usted está haciendo. Si necesita dinero, no dude en venir a verme.

—¿Esta tarde? —repuso inmediatamente Monseñor.

—De acuerdo.

«Filippo» era nada menos que el Príncipe Felipe Doria Pamphili, jefe de una de las más nobles familias romanas, el cual se distinguía por su neta actitud antifascista. Conocía a O’Flaherty desde hacía años y era uno de sus mejores amigos. En otros tiempos, le había invitado con frecuencia a las recepciones que daba en su residencia romana, el Palazzo Doria, situado en la Via del Corso. A él se dirigió precisamente aquella misma tarde.

El Príncipe le recibió en una majestuosa sala.

—Será mejor que salgamos de aquí —dijo después de saludarle; y le condujo a una galería llena de retratos, entre los que destacaba el del Papa Inocencio X, pintado por Velázquez—. Incluso en mi propio palacio, las paredes oyen…

Empezaron a pasear por la galería y el Príncipe prosiguió:

—Mis amigos me han puesto al corriente de lo que está usted haciendo. Sé que necesita dinero, porque incluso algunos evadidos me han dicho que usted se lo da cuando lo necesitan…

Echó mano al bolsillo y extrajo disimuladamente un sobre.

—Esto es todo lo que puedo darle, de momento. Vuelva cuando necesite más y veremos lo que puedo hacer.

En el sobre había 450 000 liras, cantidad muy respetable para aquella época.

Una vez en su despacho, O’Flaherty se sentó ante su mesa de trabajo y mantuvo ocupada la centralita del Vaticano durante largo rato, telefoneando a amigos y conocidos, a iglesias y conventos. Quería saber si tenían sitio, aunque no fuese más que un jergón en el desván o en un cuarto trastero.

John May, por su parte, se puso a hacer lo mismo, si bien en su caso tuvo que patearse Roma, pues sus amigos no tenían teléfono o, si lo tenían, no era prudente mantener ese tipo de conversaciones telefónicas; todo el mundo sabía que las líneas estaban intervenidas.

Y así fue cómo, gracias a la increíble audacia de Monseñor O’Flaherty, la organización se puso en movimiento. Desconocía por completo la palabra «miedo» y despreciaba todos los peligros. En ocasiones, hizo cosas que hacían temblar a sus colaboradores y amigos. No tenía en cuenta para nada el toque de queda, si se trataba de acompañar a algún evadido a un nuevo refugio o de salir en busca de dinero, comida, jabón o cigarrillos. Para los alemanes, no tardaría en convertirse en un personaje tan escurridizo como Pimpinela Escarlata, el original héroe de la novela de la Baronesa de Orczy.