Habitación de Shuzai en el salón del doyo de Nagasaki

Tarde del decimotercer día del primer mes

Me puse en marcha muy de mañana —declara Shuzai—. En la plaza del mercado, junto a la estatua de Yizo-sama, encendí una vela de tres sen en previsión de percances, y enseguida tuve motivos para congratularme por dicha precaución. Los problemas se me presentaron en el puente Ômagori. Un capitán a caballo de la guardia del shogun me cortó el paso: me había entrevisto la vaina de la espada bajo la capa de paja y quería verificar si tenía suficiente rango para ir armado. «La fortuna no ayuda al que se viste de otro», ya lo dice el proverbio, así que le di mi nombre verdadero. Y menos mal. Se apeó del caballo, se quitó el casco y me llamó «sensei»: uno de sus hijos había sido alumno mío al poco de instalarme en Nagasaki. Charlamos un rato y le dije que me dirigía a Saga, para el funeral del séptimo aniversario de la muerte de mi viejo maestro. La presencia de sirvientes, le expliqué, no era apropiada en una peregrinación de esa naturaleza. El capitán, avergonzado por esta tentativa de disimular mi pobreza, me dio la razón, me deseó buena suerte y prosiguió su camino.

Cuatro alumnos practican sus mejores gritos de kendo en el doyo.

Uzaemon siente un principio de catarro en su irritada garganta.

—En la Bahía de las Ostras, un estercolero de chozas de pescadores, conchas y maromas podridas, enfilé hacia el norte en dirección a Isahaya. El paisaje, como sabes, es accidentado, y en una tarde sombría del primer mes, la carretera era un espanto. Al doblar un recodo tortuoso me salieron al paso cuatro porteadores que estaban detrás de una caseta de té abandonada: la jauría de perros más taimados que me haya echado a la cara, todos con una cachiporra en sus sarnosas manos. Me advirtieron que los salteadores se abalanzarían sobre un caminante tan desafortunado, solitario e indefenso como yo, y me instaron a contratarlos para escoltarme sano y salvo hasta Isahaya. Desenvainé la espada y les aseguré que no era tan desafortunado ni indefenso como creían. Mis galantes salvadores pusieron pies en polvorosa, y llegué a Isahaya sin más sorpresas. Una vez en mi destino, evité las posadas más grandes y llamativas, y me alojé en el desván de un locuaz tostador de té. El único huésped aparte de mí era un mercachifle de amuletos y fetiches de lugares sagrados tan remotos como Edo, o eso decía él.

Uzaemon estornuda en un cuadrado de papel y lo arroja a la lumbre.

Shuzai cuelga la tetera encima del fuego.

—Traté de sonsacar al casero información sobre el feudo de Kyôga. «Doscientos kilómetros cuadrados de montaña y ni una sola ciudad digna de tal nombre», salvo Kashima. El señor abad saca tajada de los templos y cobra un impuesto arrocero a las aldeas costeras, pero su verdadero poder procede de sus aliados en Edo y Miyako. Se siente lo bastante seguro como para tener tan sólo dos divisiones de guardias: una para guardar las apariencias cuando viaja con su séquito, y la otra acuartelada en Kashima para sofocar cualquier problema local. El vendedor de amuletos me contó que una vez trató de visitar el templo del monte Shiranui. Después de trepar varias horas por un escarpado barranco conocido como la garganta de Mekura, se encontró con que en la puerta situada a mitad de camino le vedaron el paso. Tres matones del pueblo, se lamentaba, le dijeron que el templo de Shiranui no comercia con amuletos. Le dije al buhonero que son raros los templos que rechazan a un peregrino con dinero. El hombre se mostró de acuerdo y me contó la siguiente historia del reino de Kan’ei. Cuando la cosecha se malogró tres años seguidos en toda Kyushu, ciudades tan distantes como Hirado, Hakata y Nagasaki sufrieron hambrunas y disturbios. Fue el hambre, juraba el buhonero, lo que provocó la rebelión en Shimabara y la humillación del primer ejército del shogun. En medio del caos, un sereno samurái rogó al shogun Ieyasu que le concediese el honor de dirigir, y sufragar, un batallón en la segunda tentativa de aplastar a los sediciosos. El samurái se batió con tal audacia que cuando la última cabeza cristiana se clavó en la última pica, un decreto del shogun obligó al ultrajado clan de los Nabeshima de Hizen a ceder al samurái no sólo un misterioso templo enclavado en el monte Shiranui, sino toda la región montañosa. Fue así como se fundó el feudo de Kyôga. Y el sereno samurái obtuvo el título de Señor Abad Kyôga-no-Enomoto-no-kami. El actual señor abad debe de ser su… —Shuzai cuenta con los dedos—… tataranieto, generación arriba, generación abajo.

Sirve el té a Uzaemon y los dos hombres se encienden una pipa.

—A la mañana siguiente, la niebla marina era espesa. Recorrí un kilómetro y medio y giré hacia el este, rodeando Isahaya por el norte, por la carretera del mar de Ariake. Pensé que sería mejor entrar en el feudo de Kyôga sin que los centinelas de la puerta me viesen la cara. Caminé media mañana, atravesando varios villorrios sin bajarme la capucha, hasta que me encontré frente al tablón de anuncios de la aldea de Kurozane. Los cuervos estaban muy entretenidos picoteando a una mujer crucificada. ¡Qué hedor! En la dirección del mar, la niebla se dividía entre el cielo débil y las marismas parduzcas. Tres mariscadores ancianos reposaban sentados en una piedra. Les pregunté lo mismo que les habría preguntado cualquier viajero: ¿cuánto queda para Konagai, la próxima aldea? Uno dijo que seis kilómetros; el segundo, que menos; el tercero, que más. El último era el único que había estado allí, pero hacía más de treinta años. No mencioné a Otane la herbolaria, pero pregunté por la mujer crucificada y me dijeron que el marido llevaba tres años pegándole casi todas las noches y que ella había celebrado el Año Nuevo abriéndole la cabeza con un martillo. El magistrado del señor abad había ordenado al verdugo que la decapitase limpiamente, y la alusión me brindó la oportunidad de preguntar si el señor abad Enomoto era un señor justo. Puede que no se fiasen de un forastero de acento extranjero, pero los tres coincidieron en que haber nacido allí era un premio por las buenas acciones realizadas en sus vidas anteriores. El señor de Hizen, señaló uno de los mariscadores, robaba a uno de cada ocho hijos de los labriegos para el servicio militar, y sangraba a los aldeanos para mantener en el lujo a su familia de Edo. En cambio, el señor de Kyôga sólo tasaba el arroz cuando la cosecha era buena, requisaba una provisión de comida y aceite para el templo del monte Shiranui, y no exigía más de tres guardias para la puerta de la garganta de Mekura. Como contrapartida, el templo garantizaba arroyos fértiles para los arrozales, una bahía rebosante de anguilas y capachos llenos de algas. Me pregunté cuánto arroz consumiría al año el templo. Cincuenta goku, me dijeron, o lo suficiente para cincuenta hombres.

¡Cincuenta hombres!, a Uzaemon se le cae el alma a los pies. Nos hace falta un ejército de mercenarios.

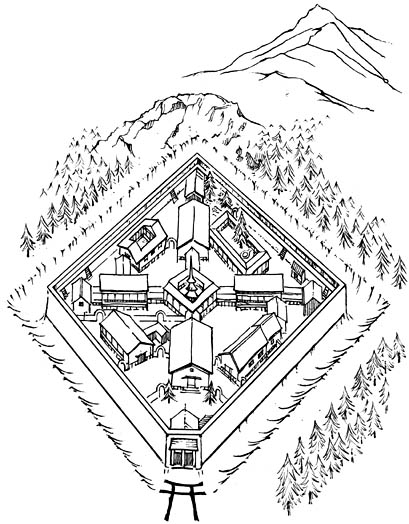

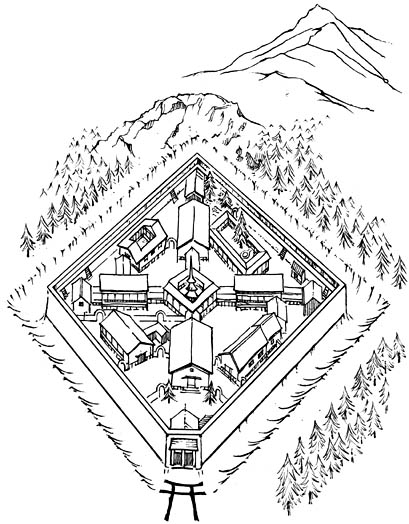

—Al salir de Kurozane —Shuzai no muestra excesiva preocupación—, la carretera pasa por delante de una posada de buena pinta, la Harubayashi, o sea, «bambú de primavera». Poco después, un sendero en cuesta sale de la carretera de la costa y sube a la boca de la garganta. El camino montaña arriba está en buenas condiciones, pero me llevó medio día. Los guardias del puesto de control no esperan ver intrusos, eso saltaba a la vista (un centinela bien apostado me habría visto llegar), pero… —Shuzai frunce los labios para indicar que la ascensión es pan comido—. La garita bloquea una boca angosta de la garganta, pero no hacen falta diez años de entrenamiento ninja para sortearla escalando, que es lo que hice. Más arriba aparecieron las primeras manchas de nieve y hielo, y los pinos y cedros despuntaban con vigor entre los árboles de las tierras bajas. La pista asciende otro par de horas hasta llegar a un puente elevado tendido sobre el río; un hito indica que el lugar se llama Todoroki. Poco después hay un pasillo largo y empinado de puertas torî, y allí abandoné el sendero para seguir subiendo a través de un pinar. Llegué al borde de un afloramiento rocoso en mitad de la falda del Pico Desnudo, y este dibujo —Shuzai extrae una hoja de papel del interior de una carpeta de fuelle— se basa en los apuntes que tomé in situ.

Uzaemon ve la prisión de Orito por primera vez.

Shuzai vacía la ceniza apagada de la pipa.

—El templo se encuentra en esta vaguada triangular comprendida entre el Pico Desnudo y estas dos crestas menores. Mi impresión es que el lugar que el antepasado de Enomoto, según el relato del vendedor de amuletos, obtuvo como recompensa fue en su día un castillo del «periodo de los estados en guerra»: fíjate en estos muros defensivos y en el foso seco. Además, harían falta veinte hombres y un ariete para forzar esas puertas. Pero no te desanimes: un muro es tan fuerte como los hombres que lo defienden, y un niño con un garfio lo treparía en un minuto. Una vez dentro, es imposible perderse. Esto de aquí —Shuzai apunta con el índice, encallecido por la cuerda del arco— es la Casa de las Hermanas.

A Uzaemon se le escapa la pregunta:

—¿La viste?

Shuzai dice que no con la cabeza.

—Estaba muy lejos. Las pocas horas de luz que me quedaban las dediqué a buscar la manera de bajar del Pico Desnudo sin pasar por la garganta de Mekura, pero es imposible: esta cresta del noreste oculta un precipicio de varias decenas de metros, y el bosque del noroeste es tan frondoso que harían falta cuatro patas y una cola para avanzar lo más mínimo. Al oscurecer volví a bajar la garganta y llegué a la Puerta Mediana justo cuando salía la luna. Escalé un risco para salir al sendero de abajo, llegué a la boca de la garganta, crucé los arrozales que hay detrás de Kurozane y encontré un bote de pescadores bajo el que echarme a dormir, junto a la carretera de Isahaya. Estaba húmedo y hacía frío, pero no encendí una hoguera para que ningún testigo se acercase a calentarse. Llegué a Nagasaki al día siguiente por la tarde, pero he dejado pasar tres días antes de contactarte para que nadie pueda relacionar mi ausencia con tu visita. Es más prudente pensar que tu sirviente está a sueldo de Enomoto.

—Yohei ha sido mi sirviente desde que me adoptó la familia Ogawa.

—¿Qué mejor espía —repone Shuzai, encogiéndose de hombros— que aquel que está fuera de toda sospecha?

El resfriado de Uzaemon empeora por minutos.

—¿Tienes razones de peso para dudar de Yohei?

—Ninguna, pero todos los daimios mantienen informantes en los feudos vecinos; y estos informantes alcanzan acuerdos con los sirvientes de las principales familias. Tu padre es uno de los cuatro intérpretes de primera categoría que hay en Deshima: los Ogawa no son precisamente unos don nadie. Hacer desaparecer a la favorita de un daimio es entrar en un mundo peligroso, Uzaemon. Para sobrevivir tendrás que dudar de Yohei, dudar de tus amigos y dudar de los desconocidos. Dicho lo cual, la pregunta es: ¿sigues decidido a liberarla?

—Más que nunca, pero —Uzaemon mira el mapa— ¿es factible?

—Con un plan meticuloso, y con el dinero necesario para contratar a los hombres adecuados, sí.

—¿Cuánto dinero y cuántos hombres?

—Menos de lo que te imaginas, esa es la buena noticia: la cifra de cincuenta koku que mencionaron los mariscadores desalienta al más pintado, pero buena parte de ese arroz se lo come el séquito de Enomoto. Además, este edificio —Shuzai señala la esquina inferior derecha— es el refectorio, y cuando se vació al terminar la cena, conté solamente treinta y tres cabezas. A las mujeres no las tengo en cuenta. Los maestros no estarán en la flor de la vida, con lo cual nos quedan a lo sumo dos docenas de acólitos en plenitud de facultades. En las leyendas chinas, los monjes son capaces de romper rocas con las manos desnudas, pero los polluelos de Shiranui nacen de huevos mucho más frágiles. No vi un solo campo de tiro con arco, ni barracones para guardias seglares, ni indicio alguno de adiestramiento marcial. En mi opinión, bastarían cinco espadachines de fuste para rescatar a la señorita Aibagawa. Mi política de curarme en salud recomienda diez espadas, además de la tuya y la mía.

—¿Y si el señor Enomoto y sus hombres aparecen antes de nuestro ataque?

—Pospondremos nuestra empresa, nos dispersaremos y nos esconderemos en Saga hasta que se vayan.

El humo de la empeñosa lumbre tiene un regusto amargo de sal.

—Serás consciente —Shuzai saca a relucir una cuestión delicada— de que volver a Nagasaki con la señorita Aibagawa sería… sería…

—Un suicidio. Sí. En esta semana casi no he pensado en otra cosa. Yo… —Uzaemon estornuda y tose—… abandonaré la vida que tengo aquí, la acompañaré adonde quiera ir y la ayudaré hasta que me pida que la deje. Durante un día, o toda la vida, lo que ella escoja.

El maestro de espada frunce el entrecejo, asiente y observa a su amigo y alumno.

Por la calle pasan corriendo unos perros que ladran con intenciones asesinas.

—Me preocupa —reconoce Uzaemon— que te relacionen con esta incursión.

—Oh, en el peor de los casos, también me marcharé de aquí.

—¿Sacrificarás tu vida en Nagasaki por ayudarme?

—Prefiero echar la culpa a los acreedores de la ciudad, particularmente amenazadores.

—Y los hombres que contratemos, ¿no se arriesgan también a convertirse en fugitivos?

—Los samurái sin señor están acostumbrados a cuidar de sí mismos. No te equivoques: quien más tiene que perder es Ogawa Uzaemon. Estás cambiando una carrera, un salario, un futuro brillante… —el hombre de más edad busca una manera diplomática de rematar la frase.

—… por una mujer. Con toda probabilidad, una mujer encinta y destrozada.

La expresión de Shuzai responde: Sí.

—¿O dar las gracias a mi padre adoptivo por desaparecer sin decir palabra?

Mi atormentada esposa, prevé Uzaemon, podrá, al menos, volver con su familia.

—Los confucianistas gritarían: «¡Herejía!» —la mirada de Shuzai se posa en la urna que contiene el hueso del pulgar de su maestro—, pero hay momentos en los que el hijo menos leal es mejor persona.

—Mi «misión» —Uzaemon se esfuerza por articular con claridad— no es tanto una cuestión de reparar un desafuero como de… de… afirmación de un papel, de decir «esta es mi razón de ser».

—Ahora eres tú el que habla como un creyente en el Destino.

—Por favor, organiza los preparativos para la incursión. Cueste lo que cueste, estoy dispuesto a pagarlo.

—Sí —dice Shuzai, como si no pudiese ser otra la conclusión.

—Tú sigue levantando así el codo —dice en el doyo un discípulo veterano a uno primerizo— y verás cómo un golpe wekiri bien dirigido te lo convierte en polvos de arroz…

—¿Dónde —Shuzai cambia de tema— está ahora el pergamino de Yiritsu?

Uzaemon resiste el impulso de tocar el tubo que lleva escondido en un bolsillo interno.

—Está escondido… —si nos capturan, piensa, es mejor que no sepa la verdad—… bajo el suelo de la biblioteca de mi padre.

—Bien. De momento déjalo ahí —Shuzai enrolla su dibujo del templo de Shiranui—, pero tráelo cuando partamos hacia Kyôga. Si todo va bien, tú y la señorita Aibagawa os evaporaréis como dos gotas de lluvia; pero si un día Enomoto logra dar contigo, ese manuscrito podría ser tu único medio de defensa. Como te digo, los monjes no representan un gran peligro; no puedo decir lo mismo de la venganza del señor abad.

—Gracias —Uzaemon se pone en pie— por tus lúcidos consejos.

• • •

Jacob de Zoet vierte el agua caliente en una taza y disuelve en su interior una cucharada de miel.

—Tuve un catarro igual la semana pasada. Dolor de garganta, jaqueca, y sigo ronco como una rana. En los meses de julio y agosto, mi cuerpo se olvidó de lo que era el frío: toda una proeza para un zelandés. Pero ahora de lo que no consigo acordarme es del verano.

Uzaemon no capta algunas palabras.

—La memoria está hecha de engaños y extrañeza.

—Cierto —De Zoet añade un chorro de zumo pálido—, y esto es lima.

—Su habitación —comenta el visitante— es cambiada.

Las novedades consisten en una mesa baja y unos almohadones, un kadomatsu o guirnalda navideña hecha de agujas de pino, un aceptable dibujo a tinta de un mono, y un biombo para esconder la cama de De Zoet. Que podría haber compartido Orito, el dolor que siente Uzaemon es complicado, y más le valdría haberlo hecho. El escribano jefe no tiene esclavo ni sirviente, pero el apartamento está barrido y en orden.

—Habitación es cómoda y agradable…

—Deshima —De Zoet remueve la bebida— será mi hogar durante algunos años.

—¿No quiere tener una mujer para vida más cómoda?

—No me tomo esa clase de transacciones tan a la ligera como mis compatriotas.

Uzaemon se anima.

—Figura de mono es muy bella.

—¿Eso? Gracias, pero soy un eterno principiante.

El asombro de Uzaemon es sincero.

—¿Usted dibuja mono, señor de Zoet?

El holandés responde con una sonrisa avergonzada y sirve la bebida de lima y miel. A continuación infringe las reglas de la charla insustancial.

—¿En qué puedo ayudarlo, Ogawa-san?

Uzaemon mira el vapor que se eleva del cuenco.

—Soy molestando su oficina en periodo importante, me temo.

—El adjunto Fischer exagera. No hay mucho que hacer.

—Entonces… —el intérprete toca la porcelana caliente con las yemas de los dedos—… me gustaría que señor de Zoet guarda… esconde… una… una cosa muy importante.

—Si desea usar uno de nuestros almacenes, tal vez el administrador Van Cleef podría…

—No, no. Es cosa pequeña.

Uzaemon saca el tubo de madera de cornejo.

De Zoet mira el objeto con el ceño fruncido.

—Faltaría más, con mucho gusto.

—Sé que señor de Zoet es capaz de esconder cosas con muchísimo cuidado.

—Lo esconderé con mi salterio, hasta que usted quiera que se lo devuelva.

—Gracias. Yo… Yo esperaba que usted dice esas palabras. —Uzaemon responde a las preguntas tácitas de Zoet con franqueza de extranjero—. Primero, para contestar pregunta: «¿Cuáles son las palabras en este pergamino?». Usted recuerda a Enomoto, creo… —el nombre hace que a De Zoet se le ensombrezca el rostro—… es señor abad de templo de feudo de Kyôga donde… donde señorita Aibagawa debe vivir. —El holandés asiente con la cabeza—. Este pergamino es… ¿cómo decir?… reglas, leyes de Orden, de templo. Estas leyes son… —esto ya de por sí es difícil en japonés, piensa el intérprete, suspirando, pero en holandés es como triturar una roca— estas reglas son… son malas, peores, peores que el peor mal, para las mujeres. Es gran sufrimiento… es insoportable.

—¿Qué reglas? Por el amor de Dios, Ogawa, ¿qué es lo que ella debe soportar?

Uzaemon cierra los ojos. Los mantiene cerrados y sacude la cabeza.

—Al menos —a De Zoet se le quiebra la voz—, dígame si el pergamino podría ser un arma para atacar a Enomoto, o para avergonzarlo tanto que se viese obligado a ponerla en libertad. O si, mediante la Magistratura, serviría para que se hiciese justicia con la señorita Aibagawa.

—Soy un intérprete de tercera. Enomoto es señor abad. Tiene más poder que magistrado Shiroyama. Justicia en Japón es justicia del poder.

—O sea, que la señorita Aibagawa ¿debe soportar… soportar lo «in soportable» de por vida?

Uzaemon titubea.

—Un amigo, de Nagasaki, desea ayudar… de manera directa.

De Zoet no es tonto.

—¿Está planeando un rescate? ¿Tiene posibilidades de conseguirlo?

Uzaemon titubea de nuevo.

—No él y yo solos. Yo… contrato asistencia.

—Los mercenarios son aliados peligrosos, como bien sabemos los holandeses. —La mente de De Zoet sopesa todo un ábaco de consecuencias—. Pero, y después, ¿cómo regresaría a Deshima? Volverían a capturarla. Tendrían que esconderse… de forma permanente… y… ¿por qué… por qué sacrificar tanto, todo? A menos que… oh.

Por un momento, los dos hombres son incapaces de mirarse a los ojos.

Ahora ya sabes, piensa el intérprete, que yo también la amo.

—Soy un idiota. —El holandés se frota sus ojos verdes—. Un idiota miope de remate.

Dos de los esclavos malayos pasan rápidamente por la Calle Larga hablando en su idioma.

—… pero porque me ayudó en mi cortejo si usted también…

—Mejor que ella vive aquí con usted que quedar encerrada para siempre en un matrimonio malo o ser enviada fuera de Nagasaki.

—¿Y aun así quiere confiarme la custodia de esta… —el escribano toca el tubo—… prueba inútil?

—Usted también desea libertad de ella. Usted no me venderá a Enomoto.

—Jamás. Pero ¿qué debo hacer con el pergamino? Yo estoy recluido aquí.

—No haga nada. Si rescate sale bien, no lo necesito. Si rescate… —el conspirador bebe su lima con miel—… si rescate sale mal, si Enomoto entera de existencia de pergamino, buscará en casa de mi padre, en casas de amigos. Reglas de Orden es muy, muy secreto. Enomoto mata a quien posee. Pero en Deshima, Enomoto no tiene poder. Aquí no buscará, creo.

—¿Y cómo sabré si su misión ha tenido éxito o no?

—Si tiene éxito, yo mando mensaje cuando puedo, cuando es seguro.

De Zoet está conmocionado por la conversación, pero habla con voz serena.

—Lo tendré presente en mis oraciones, siempre. Cuando vea a la señorita Aibagawa, dígale… dígale… dígale sólo eso. Que los tendré presentes en mis oraciones.