Academia Shirandô, en la residencia Ôtsuki de Nagasaki

Anochecer del vigésimo cuarto día del décimo mes

—Y para terminar —Yoshida Hayato, el autor aún joven de una erudita monografía sobre la verdadera antigüedad de la Tierra, contempla a los ochenta o noventa estudiosos que componen su auditorio—, afirmo que la difundida creencia de que Japón es una fortaleza inexpugnable es una ilusión peligrosa. Honorables Académicos, somos una granja decrépita con las paredes desmoronadas, el tejado hundido y unos vecinos codiciosos. —Yoshida está muriéndose de una enfermedad ósea y el esfuerzo de hacerse oír por toda la espaciosa sala lo tiene agotado—. Al noroeste, a una mañana de viaje desde la isla de Tsushima, viven los arrogantes coreanos. ¿Quién puede olvidar los ofensivos estandartes que enarbolaron en su última embajada? «Inspectorado de Feudos» y «Somos la Pureza», cuyo mensaje implícito, naturalmente, era: «¡Vosotros no!».

Algunos de los estudiosos concuerdan entre suspiros.

—Al noreste se encuentra el vasto territorio de Ezo, hogar de los salvajes ainos, pero también de los rusos que trazan mapas de nuestras costas y reclaman Karafuto. O samurái, como lo llaman ellos. Sólo han pasado doce años desde que un francés… —Yoshida prepara los labios—… La Pérouse, ¡dio su nombre al estrecho que separa Ezo de Karafuto! ¿Estarían los franceses dispuestos a tolerar frente a sus costas un «estrecho de Yoshida»? —El argumento tiene su lógica y seduce al auditorio—. Las recientes incursiones del capitán Benyovszky y del capitán Laxman nos advierten de un futuro no muy lejano en el que los europeos errantes ya no pedirán provisiones, sino que exigirán comercio, muelles y almacenes, puertos fortificados, tratados leoninos. Las colonias arraigarán como los cardos y las malas hierbas. Entonces caeremos en la cuenta de que nuestra «fortaleza inexpugnable» no era más que un placebo; que nuestros mares no son «fosos insalvables», sino, como escribió mi clarividente colega Hayashi Shihei, «una ruta oceánica sin fronteras que une la China, Holanda y el puente Nihonbashi de Edo».

Parte del público asiente con la cabeza; otros parecen preocupados.

Hayashi Shihei, recuerda Ogawa Uzaemon, murió en arresto domiciliario por sus escritos.

—Mi ponencia ha terminado. —Yoshida hace una reverencia—. Doy gracias al Shirandô por su gentil atención.

Ôtsuki Monjurô, el barbudo director de la Academia, duda si abrir un turno de preguntas o no, pero el doctor Maeno se aclara su venerable garganta y levanta el abanico.

—Ante todo quiero dar las gracias a Yoshida-san por sus estimulantes reflexiones. En segundo lugar me gustaría preguntarle cuál es la mejor manera de conjurar las amenazas que acaba de enumerar.

Yoshida bebe un sorbo de agua templada y respira hondo.

Lo menos peligroso, piensa Uzaemon, sería una respuesta vaga y evasiva.

—Creando la armada japonesa, construyendo dos grandes astilleros y fundando una academia en la que instructores extranjeros puedan formar carpinteros de ribera, armeros, oficiales y marineros.

La atrevida visión de Yoshida coge desprevenido al auditorio.

Awatsu, un algebrista, es el primero en reponerse.

—¿Sólo eso?

Yoshida sonríe ante la ironía de Awatsu.

—Rotundamente no. Necesitamos un ejército nacional basado en el modelo francés; una fábrica de armas que produzca lo último en rifles prusianos; y un imperio ultramarino. Si no queremos convertirnos en una colonia europea debemos tener nuestras propias colonias.

—Pero lo que propone Yoshida-san —objeta el doctor Maeno— requeriría…

Un gobierno radicalmente nuevo, piensa Uzaemon, y un Japón radicalmente nuevo.

Un químico que Uzaemon no conoce lanza una sugerencia:

—¿Una embajada comercial a Batavia?

Yoshida sacude la cabeza.

—Batavia es una cuneta, y, digan lo que digan los holandeses, Holanda no es más que un peón. Nuestros maestros deben ser Francia, Inglaterra, Prusia o los enérgicos Estados Unidos. Hay que mandar a esos países a doscientos estudiosos inteligentes y sanos, criterio este que —Yoshida sonríe con tristeza— me excluye, para que se instruyan en las artes industriales. A su regreso a Japón difundirán libremente los conocimientos adquiridos entre las mentes más aptas, sin distinción de clase, para que podamos, entonces sí, emprender la construcción de una verdadera «fortaleza inexpugnable».

—Pero —Haga, el farmacólogo de nariz simiesca, plantea la consabida objeción— el decreto de la Nación Separada prohíbe a cualquier súbdito japonés abandonar el país so pena de muerte.

Ni siquiera Yoshida Hayato se atrevería a sugerir, piensa Uzaemon, la derogación del decreto.

—Pues entonces —Yoshida Hayato parece estar tranquilo— hay que derogar el decreto.

La afirmación provoca objeciones asustadas y algún que otro asentimiento nervioso.

¿No debería alguien, el intérprete Arashiyama mira a Uzaemon, salvarlo de sí mismo?

Está muriéndose, piensa el joven intérprete. La decisión es cosa suya.

—Yoshida-san —dice Haga el farmacólogo— se opone al tercer shogun…

—… el cual no es un participante del debate —coincide el químico— ¡sino una divinidad!

—¡Yoshida-sama —replica Omori, el pintor de estilo holandés— es un patriota visionario y debemos escucharlo!

—En nuestra sociedad de estudiosos —Haga se pone en pie— se debaten cuestiones de filosofía natural…

—… y no de estado —concuerda un metalúrgico de Edo—, así que…

—Nada escapa a la filosofía —declara Ômori—, salvo que el miedo dicte lo contrario.

—O sea —rebate Haga—, que cualquiera que discrepe de usted ¿es un cobarde?

—El tercer shogun cerró el país para impedir las rebeliones cristianas —sostiene el historiador Aodo—, pero el resultado ha sido ¡un Japón embalsamado dentro de un frasco!

La sala se alborota y Ôtsuki, el director, entrechoca dos palos para imponer el orden.

Una vez restablecido el orden, Yoshida obtiene el permiso de dirigirse a sus detractores.

—El decreto de la Nación Separada era una medida necesaria en la época del tercer shogun. Pero hoy existen nuevas máquinas de poder que están moldeando el mundo. Lo que aprendemos de los informes holandeses y de las fuentes chinas es una seria advertencia. Los pueblos que no adquieren esas máquinas de poder se ven, en el mejor de los casos, sometidos, como los indios. Y en el peor de los casos, como los nativos de la Tierra de Van Diemen, exterminados.

—La lealtad de Yoshida-san —admite Haga— está fuera de toda duda. De lo que sí dudo es de la probabilidad de que una armada de guerra europea se dirija a Edo o a Nagasaki. Aboga usted por introducir cambios revolucionarios en nuestro Estado, pero ¿para qué? Para defendernos de un fantasma. Para hacer frente a un panorama hipotético.

—El presente es un campo de batalla —Yoshida endereza la espalda todo lo que puede— en el que las conjeturas antagónicas rivalizan para convertirse en las realidades futuras. ¿Cómo hace un panorama hipotético para imponerse a sus adversarios? La respuesta… —el enfermo académico tose—… la respuesta: «¡Mediante el poder político y militar, naturalmente!», no es más que un aplazamiento, pues ¿qué es lo que guía la mente de los poderosos? La respuesta es «las creencias». Creencias que pueden ser innobles o idealistas; democráticas o confucianas; occidentales u orientales; tímidas o audaces; realistas o ilusorias. El poder viene definido por la creencia de que el camino que hay que seguir es uno en particular y no otro. ¿Cuál es, pues, o dónde está, el útero de la creencia? ¿Cuál es, o dónde está, el crisol de la ideología? Académicos del Shirandô, yo os digo que nosotros somos uno de esos crisoles. Somos uno de esos úteros.

En el primer receso se encienden los faroles, se atizan los braseros para hacer frente al frío, y las conversaciones bullen y chisporrotean. Los intérpretes Uzaemon, Arashiyama y Goto Shinpachi se sientan con otras cinco o seis personas. El algebrista Awatsu se disculpa por molestar a Uzaemon:

—Es que esperaba oír buenas noticias sobre la salud de su padre.

—Sigue guardando cama —responde Uzaemon—, pero aún se las arregla para imponer su voluntad.

Los que conocen a Ogawa el Viejo sonríen mirando hacia el suelo.

—¿Qué aqueja al caballero?

Yanaoka es un médico de Kumamoto con las mejillas arreboladas por el sake.

—El doctor Maeno cree que mi padre tiene un cáncer de…

—¡Un diagnóstico sumamente difícil! Hagamos una consulta mañana.

—El doctor Yanaoka es muy amable, pero mi padre es una persona exigente en cuanto a quién…

—Vamos, vamos, conozco a tu honorable padre desde hace veinte años.

Sí, piensa Uzaemon, y él te desprecia desde hace cuarenta.

—«Más capitanes de la cuenta» —cita Awatsu— «y el barco termina en una huerta». Seguro que el doctor Maeno está haciendo un trabajo excelente. Rezaré por su pronta recuperación.

Los demás prometen hacer otro tanto y Uzaemon expresa la debida gratitud.

—Otro rostro ausente —menciona Yanaoka— es el de la hija quemada del doctor Aibagawa.

—¿No está usted al corriente —dice el intérprete Arashiyama—, del final feliz de la joven? Las finanzas del difunto médico estaban en un estado tan precario que se rumoreaba que su viuda iba a perder la casa, pero en cuanto el señor abad Enomoto tuvo noticia de las penurias económicas de la familia, no sólo saldó todas las deudas hasta el último sen, sino que hizo un hueco a la hija en su convento del monte Shiranui.

—¿Qué tiene de feliz ese final?

Uzaemon ya se arrepiente de haber abierto la boca.

—¿Un buen cuenco de arroz al día —dice Ozono, el químico rechoncho— sólo por recitar unos pocos sutras? ¡Para una chica imposible de casar por culpa de ese defecto es un final apoteósico! Oh, sí, ya sé que el padre la animaba a jugar a los académicos, pero hay que ponerse del lado de la viuda. ¿Qué pinta la hija de un samurái enredando en los partos y mezclándose con holandeses sudorosos?

Uzaemon se da la orden de cerrar la boca.

El siguiente en meter baza es Banda, un ingeniero campechano de la pantanosa Sendai:

—Cuando estuve en Isahaya me llegaron extraños rumores sobre el templo del abad Enomoto.

—Salvo que quiera usted —advierte Awatsu a Banda en tono jovial— acusar de indecencia a un amigo íntimo de Matsudaira Sadanobu e ilustre miembro del Shirandô, más le vale hacer oídos sordos a cualquier habladuría sobre el templo del señor Enomoto. Los monjes viven como monjes y las monjas como monjas.

Uzaemon quiere y no quiere saber de qué rumores se trata.

—Por cierto, ¿dónde se encuentra esta tarde el abad Enomoto? —pregunta Yanaoka.

—En Miyako —dice Yanaoka—, dirimiendo alguna abstrusa cuestión clerical.

—En su corte de Kashima —dice Arashiyama—. Impartiendo justicia, según he oído.

—Pues yo he oído que se ha ido a la isla de Tsu —dice Ozono— para reunirse con unos mercaderes coreanos.

La puerta corredera se abre: un runrún de bienvenida recorre la sala.

El doctor Marinus y Sugita Genpaku, uno de los más ilustres especialistas en cultura holandesa, se detienen en el umbral. El médico, medio cojo, se apoya en su bastón; el anciano Sugita se apoya en un criado. Los dos se divierten discutiendo para ver quién entra primero. Zanjan la cuestión con una partida de piedra, papel o tijera. Gana Marinus, pero aprovecha la victoria para insistir en ceder la precedencia a Sugita.

—¡Mira el pelo de ese extranjero! —exclama Yanaoka estirando el cuello.

Ogawa Uzaemon ve a Jacob de Zoet golpearse la coronilla en el dintel de la puerta.

—Hace apenas treinta años —Sugita Genpaku se sienta en el estrado del ponente— sólo había en todo Japón tres especialistas en cuestiones holandesas, y un solo libro: este viejo que tienen delante, el doctor Nakagawa Yun’an y mi querido amigo el doctor Maeno, uno de cuyos más recientes descubrimientos —Sugita se toquetea la desflecada barba blanca— debe de haber sido, sin duda, el elixir de la inmortalidad, porque no ha envejecido un solo día.

Maeno sacude la cabeza avergonzado y a la vez encantado.

—El libro —Sugita inclina la frente— era el Tafel Anatomia de Kulmus, impreso en Holanda. Lo encontré en mi primera visita a Nagasaki y, aunque lo deseaba con toda el alma, me resultaba tan imposible pagar lo que me pedían por él como ir nadando a la luna. Mi clan lo adquirió para mí y, con ese gesto, decidieron mi destino.

Sugita hace una pausa y escucha con interés profesional la traducción que el intérprete Shizuki hace de sus palabras en atención de Marinus y De Zoet.

Uzaemon ha evitado ir por Deshima desde la partida del Shenandoah, y ahora evita también la mirada de De Zoet. Su sentimiento de culpa en relación a Orito está vinculado al escribano holandés de un modo que Uzaemon es incapaz de desentrañar.

—Maeno y yo nos llevamos el Tafel Anatomia al patíbulo de Edo —prosigue Sugita—, donde una prisionera llamada Vieja Madre Té iba a ser estrangulada durante una hora como castigo por haber envenenado a su esposo. —Shizuki se encasquilla con la palabra «estrangulada» y hace el gesto con las manos—. Hicimos un trato con ella. A cambio de una decapitación indolora, nos dio permiso para practicar en su cadáver la primera disección médica de la historia de Japón, y firmó un juramento para que su espíritu no nos persiguiese en venganza… Al comparar los órganos internos de la condenada con las ilustraciones del libro, constatamos con estupor que las fuentes chinas que dominaban nuestro saber eran terriblemente inexactas. No había rastro de las «orejas de los pulmones», ni de los «siete lóbulos de los riñones», y los intestinos diferían notablemente de las descripciones de los Antiguos Sabios…

Sugita espera a que Shizuki lo alcance.

De Zoet parece más demacrado, piensa Uzaemon, que el pasado otoño.

—Mi Tafel Anatomia, en cambio, correspondía tan fielmente al cadáver diseccionado que los doctores Maeno, Nakagawa y yo mismo coincidimos en la misma opinión: la medicina europea es superior a la china. Afirmarlo hoy, cuando en todas las ciudades hay escuelas de medicina holandesas, es de una obviedad meridiana; pero hace treinta años esa opinión era un parricidio. Con todo, y pese a que entre los tres no sumábamos más de unos pocos centenares de palabras en holandés, decidimos traducir Tafel Anatomia al japonés. Alguno de los presentes habrá oído hablar de nuestro Kitai Shinsho, supongo…

El auditorio agradece la modestia de la frase.

—La nuestra fue una labor ímproba. —Sugita Genpaku se alisa las espesas y canosas cejas—. Invertíamos horas en busca de una sola palabra, a menudo para terminar descubriendo que no tenía equivalente en japonés. Acuñamos palabras que nuestra raza habría de usar —el anciano no es inmune a la vanagloria— por toda la eternidad. A guisa de ejemplo, durante una cena a base de ostras se me ocurrió el vocablo «shinkei» como correlato de «nervio». Éramos, por citar el proverbio, «el perro que ladra por nada y al que responden mil perros que ladran por algo…».

Durante el último descanso, Uzaemon va a esconderse en el jardín del patio, que no es exactamente de invierno, para evitar un posible encuentro con De Zoet. De la sala llega un lamento sobrenatural acompañado de una carcajada horrorizada: el director Ôtsuki está ofreciendo una demostración de sus gaitas, adquiridas a primeros de año de manos de Arie Grote. Uzaemon se sienta bajo un magnolio gigantesco. No se ven estrellas en el cielo, y el joven recuerda la tarde de un año y medio antes en que le preguntó a su padre qué opinaba de Aibagawa Orito como posible nuera. «El doctor Aibagawa es un eminente estudioso, pero no tan eminente como sus deudas, según me cuentan. Peor aún, ¿y si mis nietos heredan la cara chamuscada de su hija? La respuesta, por fuerza, debe ser no. Si la joven y tú ya habéis intercambiado sentimientos» —el padre puso cara de oler mal—, «reniega de ellos sin dilación». Uzaemon le suplicó que al menos sopesase un poco más la posibilidad de un compromiso, pero Ogawa el Viejo escribió una ofendida carta al padre de Orito. El sirviente volvió con una breve nota remitida por el médico en la que el hombre se disculpaba por las molestias que pudiera haberle causado la extralimitación de su hija, y aseguraba que la cuestión estaba zanjada. El funesto día concluyó con la última carta secreta que Uzaemon recibió de Orito, la más breve de su correspondencia clandestina. «Jamás provocaré que tu padre», terminaba la misiva, «se arrepienta de haberte adoptado…».

El «incidente Aibagawa» indujo a los progenitores de Uzaemon a buscarle una esposa a su hijo. Una casamentera conocía a una familia de Karatsu, de clase baja pero adinerada, con negocios prósperos en el ramo de las tintorerías y ansiosa por contar con un yerno que tuviese acceso a los cargamentos de madera de brasilete que entrasen en Deshima. Se celebraron entrevistas y el padre de Uzaemon comunicó a su hijo que la joven era aceptable como esposa Ogawa. Se casaron el día de Año Nuevo, a la hora que el astrólogo de la familia juzgó propicia. La buena suerte, piensa Uzaemon, aún está por ver. Su mujer acaba de sufrir el segundo aborto, un infortunio que la madre del intérprete achaca a «la desidia desmedida» y el padre, a «un espíritu relajado». La primera considera que su deber es hacer sufrir a su nuera tanto como ella sufrió en su época de joven esposa en la casa de los Ogawa. Compadezco a mi mujer, admite Uzaemon, pero mi lado más malvado no le perdona que no sea Orito. Con todo, Uzaemon apenas alcanza a imaginar las penurias que estará pasando Orito en el monte Shiranui: frío, aislamiento, trabajo agotador, desconsuelo por la muerte de su padre y por la vida que le han robado, y, seguramente, resentimiento por el hecho de que los académicos del Shirandô tengan a su secuestrador por un eximio filántropo. Interrogar a Enomoto, el mecenas más ilustre de la academia, acerca de la última novicia de su templo, sería una violación de la etiqueta poco menos que escandalosa, por cuanto implicaría una acusación de conducta ilícita. El monte Shiranui está tan cerrado a las investigaciones ajenas al feudo de Kyôga como Japón al resto del mundo. A falta de noticias sobre el estado de la joven, la imaginación de Uzaemon lo atormenta tanto como su conciencia. Cuando la muerte del doctor Aibagawa parecía ya inminente, el intérprete tenía la esperanza de que si animaba a Orito a aceptar la proposición de matrimonio temporal de Jacob de Zoet —o, cuando menos, no la disuadía—, lograría que la comadrona se quedase en Deshima. Antes o después, preveía el intérprete, De Zoet se marcharía de Japón, o se cansaría de su botín, como suele ocurrirles a los extranjeros, y ella estaría dispuesta a que Uzaemon la tomase como segunda esposa.

—Cabeza hueca —le dice Uzaemon al magnolio—, cabeza de chorlito, cabeza dura…

—¿Quién es un cabeza dura?

La grava cruje bajo los pies de Arashiyama.

—Las provocaciones de Yoshida-sama. Palabras peligrosas.

Arashiyama cruza los brazos para protegerse del frío.

—Está nevando en las montañas, he oído.

El sentimiento de culpa por lo de Orito, teme Uzaemon, me perseguirá toda la vida.

—Ôtsuki-sama me ha mandado a buscarte —dice Arashiyama—. El doctor Marinus está listo, y tenemos que ganarnos la cena.

Los antiguos asirios —Marinus se sienta con la pierna coja colocada en un ángulo extraño— usaban cristales redondeados para encender el fuego; el griego Arquímedes, leemos, se sirvió de un gigantesco espejo ustorio para destruir la flota romana de Marco Aurelio en Siracusa, y se dice que el emperador Nerón habría usado una lente para corregir su miopía.

Uzaemon explica «Asirios» e intercala «la isla de» antes de Siracusa.

—El árabe Ibn Al Haizam —prosigue el médico—, cuyos traductores latinos llamaban Alhacén, escribió su Tratado de óptica hace ocho siglos. El italiano Galileo y el holandés Lippershey usaron los descubrimientos de Alhacén para inventar lo que hoy llamamos microscopios y telescopios.

Arashiyama confirma el nombre árabe y ofrece una traducción sin titubeos.

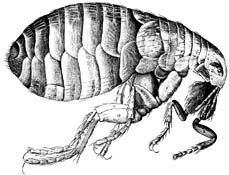

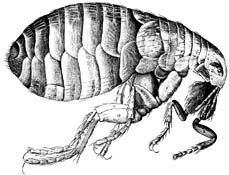

—La lente, y su primo el espejo, así como sus principios matemáticos, han evolucionado mucho en el tiempo y en el espacio. Gracias a una sucesión de adelantos, los astrónomos de nuestro tiempo pueden contemplar un planeta recién descubierto más allá de Saturno, Georgium Sidium, invisible a simple vista. Los zoólogos pueden admirar la vera efigie del amigo más fiel del hombre…

… Pulex irritans.

Uno de los alumnos de Marinus muestra la ilustración incluida en la Micrografía de Hooke y la mueve lentamente en semicírculo para que la vea todo el auditorio, mientras Goto se ocupa de la traducción. Los académicos no advierten su omisión del sintagma «una sucesión de adelantos», cuyo sentido también se le escapa a Uzaemon.

De Zoet observa desde un lateral, a pocos pasos de distancia. Cuando Uzaemon subió al estrado intercambiaron un «buenas tardes», pero el holandés, muy diplomático, detectó la reticencia del intérprete y no ha querido forzar la situación. Podría haber sido un buen marido para Orito. El generoso pensamiento de Uzaemon está manchado de celos y arrepentimiento.

Marinus mira a través del humo de la lámpara. Uzaemon se pregunta si se traerá los discursos preparados de antemano o los improvisa sobre la marcha.

—Los microscopios y los telescopios son productos de la ciencia; su uso, por parte del hombre y, allí donde esté permitido, de la mujer, producen más ciencia, y los misterios de la Creación se revelan de un modo hasta entonces inimaginable. De esta forma, la ciencia se amplía, se ahonda y se disemina, y mediante la invención de la imprenta, sus esporas y semillas pueden germinar incluso en el seno de este Imperio enclaustrado.

Uzaemon trata de traducir lo mejor posible, pero no es fácil: la palabra holandesa «semen» ¿no estará relacionada con ese verbo desconocido, «diseminar»? Goto Shinpachi prevé la dificultad de su colega y sugiere «distribuir». Uzaemon se figura que «germinar» significa «ser aceptado», pero las miradas recelosas del auditorio lo ponen en guardia: Cuando al orador no se le entiende, la culpa es del intérprete.

—La ciencia se mueve —Marinus se rasca el grueso cuello—, año tras año, hacia un nuevo estado. Mientras que antiguamente el hombre era el sujeto y la ciencia el objeto, hoy considero que esa relación está invirtiéndose. La ciencia, caballeros, está en vísperas de hacerse «sintiente».

Gofo juega sobre seguro e interpreta «sintiente» como «vigilante», porque le recuerda a centinela. Su traducción está entreverada de misticismo, pero el original también.

—La ciencia, como si de un general se tratase, identifica a sus enemigos: la sabiduría popular y las hipótesis no demostradas; la superstición y el curanderismo; el miedo de los tiranos a los plebeyos instruidos; y, el mayor peligro de todos, la pasión del hombre por engañarse a sí mismo. El inglés Bacon lo expresa con tino: «El entendimiento humano es como un espejo falso que, al recibir de forma desigual los rayos de luz, distorsiona la naturaleza de las cosas, puesto que mezcla en ellas su propia naturaleza». Nuestro honorable colega, el señor Tataki, conocerá el pasaje, ¿no es así?

Arashiyama solventa la palabra «curanderismo» omitiéndola sin contemplaciones, censura la frase de los tiranos y los plebeyos, y para la cita de Bacon, recurre al envarado Takaki, traductor del filósofo inglés, que la vierte con voz quejumbrosa.

—La ciencia aún está aprendiendo a hablar y a caminar. Pero pronto llegará el momento en el que la ciencia transformará la esencia del ser humano. Academias como el Shirandô, caballeros, son los semilleros de la ciencia, sus escuelas. Hace unos años, un sabio estadounidense, Benjamin Franklin, se maravilló al ver un globo que sobrevolaba Londres. Su acompañante despreció el ingenio volante tildándolo de bagatela, de frivolidad, y le preguntó: «Sí, muy bien, pero ¿para qué sirve?». Franklin le contestó: «Y un recién nacido, ¿para qué sirve?».

Uzaemon lleva a cabo lo que a su juicio es una traducción correcta hasta llegar a «bagatela» y «frivolidad»: Goto y Arashiyama le dan a entender con sendas muecas de disculpa que no pueden ayudarlo. El público lo observa con gesto crítico. En voz baja, Jacob de Zoet dice:

—El juguete de un niño.

Usando este sustituto, la anécdota tiene sentido, y cerca de cien académicos hacen gestos de aprobación por la historieta de Franklin.

—Si un hombre se hubiese quedado dormido hace doscientos años —continúa Marinus— y se hubiese despertado esta mañana, le parecería que la esencia del mundo sigue siendo la misma. Los barcos siguen siendo de madera, aún proliferan las enfermedades, nadie puede desplazarse más rápido que un caballo al galope, y ningún hombre puede matar a otro que no se encuentre en su campo visual. Pero si el mismo individuo se quedase dormido esta noche y durmiese cien años, u ochenta, o incluso sesenta, al despertarse no reconocería el planeta merced a las transformaciones que introducirá la ciencia.

Goto deduce que «proliferan» significa «son mortales», y debe reconstruir el final de la frase.

La atención de Marinus, entre tanto, se ha desviado más allá de las cabezas de los académicos.

Yoshida Hayato carraspea para hacerle ver que quiere hacerle una pregunta.

Ôtsuki Monjurô mira al distraído Marinus y da su consentimiento asintiendo con la cabeza.

Yoshida escribe en holandés con más soltura que muchos intérpretes, pero tiene miedo de equivocarse en público, así que se dirige a Goto Shinpachi en japonés.

—Por favor, intérprete, pregúntele al doctor Marinus lo siguiente: si la ciencia es capaz de sentir, ¿cuál es su deseo supremo? O dicho de otro modo, cuando el hipotético durmiente se despierte en el año 1899, ¿el mundo se parecerá más al Paraíso o al Infierno?

Goto es más lento en la traducción inversa, del japonés al holandés, pero la pregunta agrada a Marinus, que se balancea delicadamente adelante y atrás.

—No lo sabré hasta que no lo vea, señor Yoshida.