En un sampán atracado junto al Shenandoah, en el puerto de Nagasaki

Mañana del 26 de julio de 1799

Sin sombrero y asfixiado de calor en su chaqué azul, Jacob de Zoet evoca lo ocurrido diez meses antes, cuando un vengativo Mar del Norte embestía contra los diques de Domburgo y la espuma rodaba por la calle de la iglesia, delante de la casa parroquial donde su tío estaba regalándole un bolso de lona encerada en cuyo interior había un salterio encuadernado en piel de gamo, lleno de muescas, y Jacob es más o menos capaz de reconstruir de memoria las palabras de su tío. «Sabe Dios, sobrino, cuántas veces habrás oído la historia de este libro. Tu tatarabuelo estaba en Venecia cuando se declaró la peste. El cuerpo se le llenó de bubones grandes como ranas, pero recitó estos salmos y Dios lo curó. Hace cincuenta años, tu abuelo Tys servía de soldado en el Palatino cuando su regimiento cayó en una emboscada. Este salterio impidió que una pelota de mosquete» —el tío tocó el proyectil de plomo, aún alojado en su cráter— «le hiciese trizas el corazón. Yo, tu padre, tú y Geertje le debemos literalmente la vida a este libro. No somos papistas: no atribuimos poderes mágicos a los clavos torcidos ni a un trapo viejo; pero, como comprenderás, este libro sagrado está unido, en virtud de nuestra fe, a nuestra estirpe. Es un don de tus antepasados y un préstamo de tus descendientes. Ocurra lo que te ocurra en el futuro, nunca olvides que este salterio» —el tío tocó la bolsa de lona— «es el salvoconducto que te traerá de vuelta a casa. Los Salmos de David son una Biblia dentro de la Biblia. Reza con ellos, sigue sus enseñanzas y no te desviarás del buen camino. Protégelo con tu vida y te alimentará el alma. Ahora vete, Jacob, y que Dios te acompañe». Protégelo con tu vida, murmura Jacob entre dientes…

… he ahí, piensa, el quid de mi dilema.

Hace diez días, el Shenandoah echó el ancla frente a la Roca de Papenburgo —que debe su nombre a los mártires de la Vera Fe despeñados desde sus alturas— y el capitán Lacy dio órdenes de meter todos los artefactos cristianos que hubiese a bordo en un barril que se cerraría con clavos y se entregaría a los japoneses, quienes sólo lo devolverían cuando el bergantín zarpase del Japón. No se libraron ni Vorstenbosch, el administrador electo, ni su escribano favorito. Los marineros del Shenandoah protestaron que preferían arrancarse los testículos antes que los crucifijos, y cuando los inspectores japoneses, acompañados de soldados armados hasta los dientes, registraron las cubiertas, sus cruces y medallas de San Cristóbal ya habían desaparecido en rincones y recovecos. El barril estaba lleno de rosarios y devocionarios que el capitán Lacy había embarcado a tal efecto; el salterio de los De Zoet no se hallaba entre ellos.

¿Cómo iba a traicionar a mi tío, se pregunta atormentado el escribano, a mi Iglesia y a mi Dios?

La reliquia está escondida entre los demás libros que guarda en el baúl sobre el que está sentado.

El riesgo, se dice para tranquilizarse, tampoco es tanto… No hay en el salterio ninguna señal ni ilustración que puedan delatarlo como texto cristiano, y seguro que el holandés de los intérpretes es demasiado rudimentario como para reconocer el arcaico lenguaje bíblico. Soy funcionario de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, reflexiona Jacob. ¿Cuál es el peor castigo que podrían infligirme los japoneses?

No lo sabe, y lo cierto es que tiene miedo.

Transcurre un cuarto de hora; no hay rastro de Vorstenbosch ni de sus dos malayos.

La piel pálida y pecosa de Jacob se fríe al sol como si fuese tocino ahumado.

Un pez volador hace una tijereta a ras de agua.

—¡Tobiuo! —le dice un remero al otro, señalando—. ¡Tobiuo!

Jacob repite la palabra y los dos remeros se carcajean hasta balancear el bote.

Al pasajero no le importa. Observa las lanchas de los guardacostas, que dan vueltas alrededor del Shenandoah; los pesqueros; un carguero de cabotaje japonés, robusto como una carraca portuguesa pero más barrigudo; una aristocrática embarcación de recreo, escoltada por varios bajeles y adornada con los colores ducales negro sobre fondo celeste; y un junco de proa puntiaguda, parecido a los de los mercaderes chinos de Batavia.

La ciudad de Nagasaki propiamente dicha, de color gris leño y marrón lodo, parece surgir a presión de entre los largos dedos de los pies de las montañas verdes. Los olores de las algas, las cloacas y el humo procedente de un sinfín de chimeneas se propagan por el agua. Las montañas están abancaladas en arrozales que llegan casi hasta las serradas cimas.

Un loco, piensa Jacob, podría creerse dentro de un cuenco de jade medio roto.

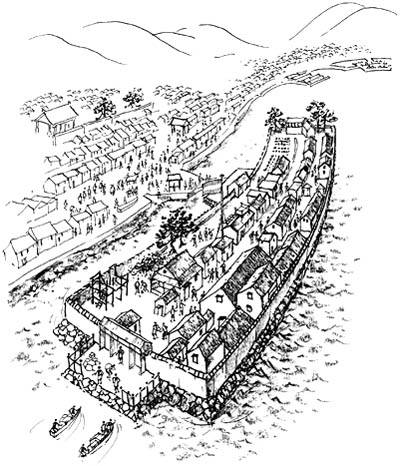

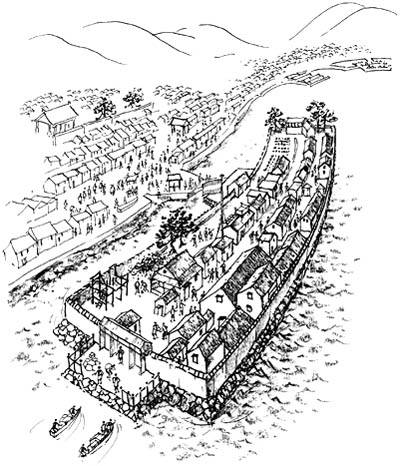

Dominando la costa se divisa el que será su hogar durante el próximo año: Deshima, una isla artificial con forma de abanico y rodeada de altos muros, de unos doscientos pasos en su curva exterior, calcula Jacob, por ochenta pasos de fondo, y levantada, como gran parte de Ámsterdam, sobre pilares sumergidos. La semana pasada, mientras esbozaba un bosquejo de la factoría encaramado en el trinquete del Shenandoah, contó unos veinticinco tejados: los almacenes numerados de los mercaderes japoneses; las residencias del administrador y del capitán; la casa del adjunto, en cuyo tejado se alza la atalaya; la Corporación de Intérpretes; un pequeño hospital. De los cuatro almacenes holandeses, el Roos, el Lelie, el Doorn y el Eik, sólo los dos últimos han sobrevivido a lo que Vorstenbosch llama «el incendio de Snitker». El almacén Lelie está en reconstrucción, pero el Roos, reducido a cenizas, tendrá que esperar a que se recuperen las finanzas de la empresa. La Puerta Terrestre conecta Deshima con la orilla mediante un puente de piedra de un solo ojo, tendido sobre un foso de fango depositado por la marea; la Puerta Marítima, situada en lo alto de una corta rampa por la que se cargan y descargan los sampanes de la Compañía, sólo se abre durante la temporada comercial. El edificio anexo es la Aduana, donde todos los holandeses menos el administrador en jefe y el capitán son registrados por si llevasen encima algún objeto prohibido.

Una lista encabezada, piensa Jacob, por la categoría «artefactos cristianos».

Vuelve al boceto y empieza a sombrear el mar con un carboncillo. Los remeros, curiosos, se acercan; Jacob les muestra la hoja:

El más anciano hace una mueca como diciendo: no está mal. Un grito procedente de una lancha guardacostas sobresalta a los dos hombres, que vuelven a sus puestos.

El sampán se balancea bajo el peso de Vorstenbosch: es un hombre delgado, pero hoy su sobretodo de seda está repleto de fragmentos de «unicornio», o colmillo de narval, apreciado en el Japón como panacea en polvo.

—Son estas bufonadas —el nuevo administrador golpea con los nudillos los bultos cosidos en la prenda— las que me propongo erradicar. «¿Por qué», le he preguntado a esa serpiente de Kobayashi, «no limitarnos a meter la mercancía en una caja, de manera legítima; cruzar a remo, de manera legítima; y venderla en una subasta privada, de manera legítima»? ¿Y qué me ha respondido? «No existen precedentes». «Entonces», le he replicado, «¿por qué no sentar un precedente?». Y se ha quedado mirándome como si le hubiese reclamado la paternidad de sus hijos.

—¿Señor? —lo llama el segundo de a bordo—. ¿Quiere que sus esclavos lo acompañen a tierra?

—Mándalos con la vaca. Mientras tanto que me sirva el negro de Snitker.

—Muy bien, señor; y el intérprete Sekita pide que lo lleven a tierra.

—Pues que baje ya ese cretino, señor Wiskerke…

Las amplias posaderas de Sekita asoman por la borda. La vaina de la espada se le engancha en la escala y su ayudante se gana un bofetón por el contratiempo. Una vez sentados amo y siervo sin más percances, Vorstenbosch se coloca su elegante tricornio.

—Espléndida mañana, señor Sekita, ¿no le parece?

—Ah —asiente el intérprete sin entender—. Nosotros los japoneses, una raza insular…

—Ya lo creo, caballero. Mar por todas partes; grandes extensiones de mar azul.

Sekita recita otra frase como un loro:

—Los pinos altos tienen raíces profundas.

—¿Por qué hemos de malgastar nuestro escaso peculio en su pingüe salario?

Sekita frunce los labios como si estuviese reflexionando.

—¿Qué tal está, señor?

Como sea él quien inspeccione mis libros, piensa Jacob, me habré preocupado en vano.

Vorstenbosch ordena a los remeros: «¡Adelante!», y apunta en dirección a Deshima.

Sin necesidad y sin que nadie se lo haya pedido, Sekita traduce la orden.

Los remeros propulsan el sampán barriendo el agua con los remos como una serpiente de agua, al son entrecortado de una saloma.

—¿Qué cantarán? —se pregunta Vorstenbosch—. «¿Danos tu oro, oh, apestoso holandés?».

—No lo creo, señor. No delante de un intérprete.

—Qué descripción tan generosa del sujeto. Con todo, mejor éste que Kobayashi: puede que sea nuestra última oportunidad de hablar un rato en privado. En cuanto desembarquemos, mi prioridad será sacar el máximo provecho de nuestra birriosa mercancía para que la temporada comercial sea fructífera. La suya, De Zoet, es muy distinta: reconstruir las cuentas de la factoría desde el año noventa y cuatro, tanto de las actividades comerciales de la Compañía como de las privadas. Mientras no sepamos lo que los funcionarios han comprado, vendido y exportado, y por qué valor, no nos haremos una idea del grado de corrupción al que nos enfrentamos.

—Lo haré lo mejor que pueda, señor.

—El encarcelamiento de Snitker es mi declaración de intenciones, pero si aplicásemos el mismo tratamiento a todos los contrabandistas de Deshima, nos quedaríamos solos. En lugar de eso, debemos demostrar que el trabajo honrado se recompensa con ascensos, y el latrocinio se castiga con la ignominia y la cárcel. Así, sólo así, podremos limpiar estos establos de Augías. Ah, ahí viene Van Cleef a recibirnos.

El adjunto en funciones avanza por la rampa que sale de la Puerta Marítima.

—«Toda llegada» —cita Vorstenbosch— «es una muerte especial».

El adjunto Van Cleef, nacido en Utrecht hace cuarenta años, se quita el sombrero. El rostro atezado y barbudo le da un aire piratesco; los amigos describirían sus ojillos como «atentos»; los enemigos los calificarían de «mefistofélicos».

—Buenos días, señor Vorstenbosch; y bienvenido a Deshima, señor de Zoet. —Su apretón de manos trituraría una piedra—. Desearles una «agradable» estancia sería demasiado optimista…

Se fija en el moratón de la nariz de Jacob.

—Muchas gracias, adjunto Van Cleef.

La tierra firme tiembla bajo las piernas de Jacob, acostumbradas al vaivén marino. Los culis ya han descargado su baúl y están transportándolo hacia la Puerta Marítima.

—Señor, preferiría no perder de mi vista mi equipaje…

—Hace usted bien. Hasta hace poco escarmentábamos a los estibadores a golpes, pero el Magistrado decretó que un culi azotado es una afrenta para todo el Japón y nos lo prohibió. Ahora la bellaquería de estos bribones no tiene límites.

El intérprete Sekita calcula mal la distancia desde la proa del sampán hasta la rampa, salta y se hunde en el agua hasta las rodillas. Una vez en tierra, tras golpear con el abanico a su criado en la nariz, echa a andar a toda prisa para adelantar a los tres holandeses, mientras les grita:

—¡Váyanse, váyanse!

Van Cleef les explica:

—Quiere decir: «Vengan».

Nada más franquear la Puerta Marítima conducen a los extranjeros a la Aduana, donde les preguntan los nombres. Sekita se los transmite a gritos a un anciano secretario, que a su vez se los repite a un joven asistente, que a su vez los anota en un registro. El apellido «Vorstenbosch» queda transcrito como Bôrusu Tenbôshu, «Van Cleef» se convierte en Bankureifu y «De Zoet» es rebautizado Dazûto. Una cuadrilla de inspectores está pinchando los quesos y los barriles de mantequilla descargados del Shenandoah.

—Esos malditos bribones —se queja Van Cleef— son capaces de cascar los huevos en conserva por miedo a que la gallina haya escondido dentro un ducado o dos.

Se aproxima un guardia corpulento.

—Les presento al encargado del cacheo —dice Van Cleef. El administrador está exento, pero los funcionarios no, por desgracia.

Se reúne un grupo de jóvenes con la misma frente rasurada y el mismo moño en la coronilla que los inspectores e intérpretes que visitaron el Shenandoah esa semana, aunque sus túnicas son menos impresionantes.

—Intérpretes sin rango —explica Van Cleef—. Esperan ganarse el favor de Sekita haciéndole el trabajo.

El guardia corpulento le dice algo a Jacob y los jóvenes corean al unísono:

—¡Subir brazos! ¡Abrir bolsillos!

Sekita los manda callar y se dirige a Jacob:

—Subir brazos. Abrir bolsillos.

Jacob obedece; el guardia le palpa las axilas y le registra los bolsillos.

Encuentra el cuaderno de dibujo, lo examina brevemente y da otra orden.

—¡Mostrar zapatos a guardia, señor! —dicen los más rápidos de los intérpretes sin rango.

Sekita hace ademán de olisquear.

—Mostrar zapatos ahora.

Jacob repara en que hasta los estibadores interrumpen su faena.

Algunos señalan al escribano sin el menor reparo y dicen: «Kômô, kômô».

—Están hablando de su cabello —le explica Van Cleef—. «Kômô» es como suelen llamarnos a los europeos: kô significa «rojo»; y «mô», pelo. A decir verdad, pocos de nosotros lucimos una cabellera de ese color; un auténtico «bárbaro pelirrojo» se merece un buen vistazo.

—¿Estudia usted la lengua japonesa, señor Van Cleef?

—La ley lo prohíbe, pero algo aprendo de mis esposas.

—Le quedaría sumamente agradecido, señor, si me enseñase lo que sabe.

—No sería un buen profesor —confiesa Van Cleef—. El doctor Marinus, que charla con los malayos como si fuese negro de nacimiento, dice que el japonés exige un esfuerzo enorme. Cualquier intérprete al que sorprendieran enseñándonoslo podría verse acusado de traición.

El guardián le devuelve a Jacob los zapatos e imparte una nueva orden.

—¡Fuera ropa, señor! —dicen los intérpretes—. ¡Fuera ropa!

—¡La ropa se queda en su sitio! —replica Van Cleef—. Los funcionarios no tienen que desvestirse, señor de Zoet; los muy ruines quieren despojarnos de toda dignidad; si les obedece hoy, todo funcionario que llegue al Japón recibirá el mismo tratamiento, desde hoy hasta el día del Juicio Final.

El guardián protesta; el coro exclama:

—¡Fuera ropa!

El intérprete Sekita percibe que se avecinan complicaciones y se escabulle.

Vorstenbosch empieza a golpear el bastón contra el suelo hasta que se hace el silencio.

—¡No!

El guardián, aunque contrariado, da su brazo a torcer.

Un aduanero da unos golpecitos con su lanza en el baúl de Jacob y dice algo.

—Abrir, por favor —dice un intérprete sin rango—. ¡Abrir caja grande!

La caja, le susurra burlona a Jacob una voz en su fuero interno, que contiene tu salterio.

—Antes de que nos salga barba a todos, De Zoet —dice Vorstenbosch.

Muerto de miedo, Jacob obedece la orden y abre el baúl.

Uno de los guardias habla; el coro traduce:

—¡Atrás, señor! ¡Atrás!

Más de veinte cuellos curiosos se alargan cuando el guardián levanta la tapa y desdobla las cinco camisas de lino propiedad de Jacob; la manta de lana; las medias; una bolsita llena de botones y hebillas; una peluca ajada; un surtido de plumillas; ropa interior amarillenta; la brújula de su infancia; media pastilla de jabón Windsor; las dos docenas de cartas de Anna atadas con su lazo para el cabello; una cuchilla de afeitar; una pipa de Delft; un vaso agrietado; un cuaderno de partituras; un chaleco apolillado de terciopelo verde botella; un plato, un cuchillo y una cuchara de peltre; y, apilados en el fondo, unos cincuenta libros variados. Uno de los guardianes se dirige a un subordinado, que sale corriendo de la Aduana.

—Buscar intérprete de servicio, señor —dice uno de los intérpretes—. Traer para ver libros.

—¿No es el señor Sekita —las costillas de Jacob se contraen— el encargado de la disección?

En la barba de Van Cleef aparece una sonrisa de dientes marrones.

—¿Disección?

—Inspección, quiero decir, señor; la inspección de mis libros.

—El padre de Sekita le ha comprado a su hijo el puesto en la Corporación de Intérpretes, pero la prohibición contra —moviendo los labios, Van Cleef dice «el cristianismo»— es demasiado importante para confiársela a los zoquetes. Los libros los revisa un hombre más competente: Iwase Banri, tal vez, o uno de los Ogawa.

—¿Quiénes son… —Jacob se atraganta con su propia saliva—… los Ogawa?

Ogawa Mimasaku es uno de los cuatro intérpretes de primera categoría. Su hijo, Ogawa Uzaemon, es de tercera y… —entra un joven—… ¡ah! ¡Hablando del ruin de Roma! Buenos días, señor Ogawa.

Ogawa Uzaemon, de unos veinticinco años, tiene un semblante afable e inteligente. Todos los intérpretes sin rango le dirigen una marcada reverencia. El joven se inclina ante Vorstenbosch, Van Cleef y, por último, el recién llegado.

—Bienvenido, señor de Zoet.

Su pronunciación es impecable. Mientras le tiende la mano para saludarlo al estilo occidental, Jacob hace una reverencia asiática; Ogawa Uzaemon replica con otra reverencia justo cuando Jacob le ofrece la mano. La escena divierte a los presentes.

—Me han dicho —empieza el intérprete— que el señor de Zoet trae mucho libro… y aquí están… —señala el baúl—… mucho, mucho libro. ¿Una «plétora» de libro, dicen ustedes?

—Unos pocos libros —dice Jacob, a punto de vomitar por los nervios—. O bastantes, sí.

—¿Puedo sacar libros para ver?

Impaciente, Ogawa inicia la operación sin esperar la respuesta. Para Jacob, el mundo se ha reducido a un túnel estrecho que lo separa de su salterio, visible entre dos volúmenes de Sara Burgerhart. Ogawa frunce el ceño.

—Muchos, muchos libros aquí. Un poco de tiempo, por favor. Cuando acabo, yo mando mensaje. ¿De acuerdo? —El intérprete malinterpreta el titubeo de Jacob—. Libros están seguros. Yo también —se lleva la mano al corazón— soy bibliófilo. ¿Es palabra correcta? ¿Bibliófilo?

• • •

Fuera, en el muelle de pesaje, el sol quema como un hierro al rojo.

De un momento a otro, piensa el remiso contrabandista, encontrarán mi salterio.

Un grupito de oficiales japoneses está esperando a Vorstenbosch.

Un esclavo malayo que aguarda al administrador con una sombrilla en la mano hace una reverencia.

—El capitán Lacy y yo —dice Vorstenbosch— tenemos una serie de compromisos que atender en el Salón Principal hasta la hora del almuerzo. Tiene usted mala cara, De Zoet: dígale al doctor Marinus que le dé media pinta cuando el señor Van Cleef termine de enseñarle el lugar.

El administrador se despide de su adjunto con un gesto de la cabeza y echa a andar hacia su residencia.

El muelle de pesaje está dominado por una de las balanzas de tres patas de la Compañía, tan alta como dos hombres uno encima del otro.

—Hoy pesamos el azúcar —dice Van Cleef—, por lo que pueda valer esa porquería. Batavia nos ha enviado los desechos de sus almacenes.

En la plazuela trajinan de un lado para otro más de cien mercaderes, intérpretes, inspectores, criados, espías, lacayos, palanquines, mozos de cuerda. Así que estos son los japoneses, piensa Jacob. El color de los cabellos —del negro al gris— y las teces es más uniforme que el de sus compatriotas; y la forma de vestir, calzarse y peinarse parece rígidamente dictada por el rango de cada uno. Apoyados en la armazón de un almacén nuevo hay quince o veinte carpinteros medio desnudos.

—Trabajan menos que una banda de finlandeses borrachos de ginebra… —masculla Van Cleef. Observando la escena desde el tejado de uno de los edificios de la Aduana hay un mono vestido con un jubón de lona; tiene la cara rosa y es de color blanquinegro como el hollín en la nieve—. Veo que ha localizado a William Pitt.

—¿Perdón, señor?

—El primer ministro del rey Jorge, sí. Sólo responde a ese nombre. Lo compró un marinero hace seis o siete temporadas, pero el día en que su amo debía partir, el mono se esfumó y no volvió a aparecer hasta el día siguiente: es un liberto de Deshima. Hablando de simios salvajes, ese de ahí… —Van Cleef señala a un peón de cara alargada y con el pelo recogido en una trenza que está abriendo cajas de azúcar—… es Wybo Gerritszoon, uno de nuestros empleados.

Gerritszoon se guarda los valiosos clavos en el bolsillo del jubón. Los sacos de azúcar acarreados pasan por delante de un inspector japonés y de un bellísimo muchacho extranjero de unos diecisiete o dieciocho años: tiene el pelo rubio como el de un querubín, los labios carnosos de un javanés y los ojos almendrados de un oriental.

—Ivo Oost: el hijo bastardo de alguien, con una generosa dosis de sangre mestiza.

Los sacos de azúcar llegan a una mesa de caballete situada junto a la balanza de la Compañía.

La operación de pesaje se desarrolla bajo la mirada de otro trío de oficiales japoneses, un intérprete y dos europeos de veintitantos años.

—El de la izquierda —señala Van Cleef— es Peter Fischer, un prusiano de Brunswick… —Fischer tiene la piel de color nuez y el pelo castaño, aunque ralo—… además de aprendiz de escribano, aunque el señor Vorstenbosch me ha dicho que usted también está cualificado, así que estamos bien surtidos. El acompañante de Fischer es Con Twomey, un irlandés de Cork. —Twomey tiene cara de media luna y sonrisa de tiburón; lleva el pelo muy corto y viste un tosco traje de lona—. No te preocupes de memorizar estos nombres: cuando zarpe el Shenandoah tendremos por delante una tediosa eternidad en la que aprenderlo todo unos de otros.

—¿Los japoneses no sospechan que algunos de nuestros hombres no son holandeses?

—El acento bastardo de Twomey lo justificamos diciendo que es de Groningen. ¿Cuándo ha habido un número suficiente de holandeses de pura cepa en la Compañía? Sobre todo «ahora» —el énfasis en la palabra alude al delicado episodio del encarcelamiento de Snitker— tenemos que arreglárnoslas con lo que sea. Twomey es nuestro carpintero pero en los días de pesaje hace las veces de inspector, porque esos culis del demonio tardan un segundo en escamotear un saco de azúcar si no se les vigila estrechamente. Con los guardias ocurre tres cuartos de lo mismo, pero los más astutos de todos estos cabrones son los mercaderes: ayer uno de esos mal nacidos introdujo una piedra en uno de los sacos y después dijo que la había «descubierto» y trató de utilizarla como «prueba» para bajar la tara media.

—¿Puedo empezar ya mis tareas, señor Van Cleef?

—Primero vaya a que el doctor Marinus le abra una vena y cuando esté listo, métase en harina. A Marinus lo encontrará en su consulta, al final de la Calle Larga (esta misma), junto al laurel. No tiene pérdida. Nadie se ha perdido jamás en Deshima, salvo que tuviese la vejiga llena de grog.

—Menos mal que andaba yo por aquí —dice una voz asmática diez pasos más adelante—. Uno se pierde en Deshima más rápido que caga un pato. Me llamo Arie Grote y usted debe de ser —da un palmetazo en el hombro a Jacob— Jacob de Zoet de Zelanda la Valiente y… ¡arrea!, Snitker le ha hecho un buen estropicio en la nariz, ¿eh?

Arie Grote tiene una sonrisa llena de agujeros y un sombrero de piel de tiburón.

—¿Le gusta mi sombrero, eh? Una boa constrictor, eso fue lo que una noche, en la jungla de Ternate, se coló en la choza que compartía yo con mis tres doncellas nativas. Al principio creí que era una de mis compañeras de cama, que me despertaba con delicadeza para calentarme las ciruelas, ¿entiende? Pero no, no, qué va, de repente sentí un mordisco, y los pulmones estrujados, y tres costillas que me hacen ¡clac!, ¡chac!, ¡crac!, y a la luz de la Cruz del Sur la veo mirándome fijamente a los ojos, que se me salían de las órbitas… Pero esa, señor de Zoet, fue la perdición de aquella estranguladora del demonio. Me había inmovilizado los brazos detrás de la espalda, pero me había dejado la boca libre así que menudo mordisco le pegué en la cabeza a la mala pécora… ¡El grito de una serpiente no es un sonido que se olvide fácilmente! La maldita estranguladora me estrujó con más fuerza (aún no la había diñado), así que me tiré a la yugular y se la rebané de un bocado. Los vecinos de la aldea me lo agradecieron haciéndome una capa con su piel y coronándome, esto, Señor de Ternate (la bicha tenía aterrorizada a toda la jungla), pero… —Grote suspira—… el corazón de un marinero es el juguete del mar, ¿verdad? Al volver a Batavia, un artesano me convirtió la capa en sombreros que fui despachando a diez rixdales cada uno… Pero de este último decidí no separarme jamás, a no ser, tal vez, para dar la bienvenida a un joven más necesitado que yo, ¿eh? Esta preciosidad se la dejo no en diez rixdales, no, no; ni en ocho; sino en cinco stuivers. Un precio imbatible.

—Qué lástima que el artesano le cambiase la piel de boa por piel de tiburón mal curada.

—Apuesto a que sale usted de las timbas —Arie Grote parece contento— con los bolsillos a rebosar. Muchos marineros nos reunimos por la noche en mi humilde morada, para echar unas partidas en buena compañía. Se ve que no es usted un estirado, ¿por qué no se apunta?

—Me temo que el hijo de un pastor como yo los mataría de aburrimiento: bebo poco y juego aún menos.

—¿Quién, en el glorioso Oriente, no juega con su propia vida? De cada diez tipos que se embarcan, seis sobreviven y salen adelante, pero cuatro dan con sus huesos en una tumba cenagosa, y cuarenta-sesenta es una probabilidad bastante mala. Por cierto, de cada joya o ducado escondidos dentro del forro de la casaca, once son descubiertos y confiscados en la Puerta Marítima, y sólo uno logra infiltrarse. Es mejor escondérselos en el ojo negro, y, hablando del asunto, señor Zoet, en caso de que tenga usted ocupada dicha cavidad, puedo hacerle la oferta más apetitosa de todas…

Jacob se detiene al llegar al cruce: ante él, la Calle Larga prosigue su curva.

—Este es el Callejón del Flaco —Grote señala a su derecha—, que sale al Malecón, y esa —Grote señala a la izquierda— es la Calle Corta; y la Puerta Terrestre…

… y tras la Puerta Terrestre, piensa Jacob, se extiende el Imperio Enclaustrado.

—Esas puertas no se abren a nuestro paso, señor de Zoet, no, no. El administrador, el adjunto y el doctor M. las cruzan de vez en cuando, sí, pero nosotros no. «Los rehenes del Shogun» nos llaman los nativos, y tienen razón. Oiga lo que le digo —Grote empuja a Jacob para que siga andando—, yo no me dedico sólo a las monedas y piedras preciosas, a ver si me entiende. Ayer mismo —susurra—, a bordo del Shenandoah, le saqué a un cliente selecto una caja de cristales de alcanfor purísimos por una birria de gaitas que en la madre patria uno ni se molestaría en pescar de un canal.

Está tirando el anzuelo, piensa Jacob, y responde:

—No me dedico al contrabando, señor Grote.

—¡Que me parta un rayo antes de acusarlo de actos ilícitos, señor de Zoet! Solo estoy informándole que mi comisión es un cuarto del precio de venta, lo normal, vamos; pero a un joven espabilado como usted, de diez trozos del pastel le dejo quedarse con siete, porque tengo simpatía por los zelandeses batalladores, ¿eh? Será un placer ocuparme también de sus polvos contra la sífilis —Grote adopta el tono desenfadado de quien oculta algo importante—, porque, entre ciertos mercachifles que me llaman de «hermano», el precio aumenta más rápido que la verga de un semental, sí, señor de Zoet, ahora mismo, mientras hablamos, ¿y sabe por qué?

Jacob se para en seco.

—¿Y usted cómo sabe que uso mercurio?

—Escuche la buena nueva que le traigo, ¿eh? Uno de los muchos hijos del shogun —Grote baja la voz— se sometió esta primavera a la cura del mercurio. Aquí el tratamiento se conoce desde hace veinte años, solo que nadie se fiaba, pero el príncipe tenía ya tan podrido el pepinillo que le brillaba de verde. Bueno, pues una dosis de polvos holandeses y, alabado sea el Señor, ¡se curó! La noticia corrió como la pólvora, y todas las farmacias del país buscan desesperadamente el elixir milagroso. ¡Y en esto llega usted con ocho cajas! Si me deja hacerle de intermediario, ganará tanto que podrá comprarse mil sombreros; si lo negocia por su cuenta, será usted el que termine despellejado y convertido en sombrero, amigo mío.

—¿Cómo sabe que tengo mercurio?

Jacob, sin darse cuenta, ha echado a andar de nuevo.

—Soplones —susurra Grote—. Sí, soplones. Les doy una chuchería de vez en cuando y me informan de esto y lo otro. Voilà, aquí está el hospital; el viaje en compañía se hace la mitad de largo, ¿eh? Entonces, trato hecho; a partir de ahora soy su agente, ¿eh? No hace falta firmar un contrato ni nada de eso; un caballero cumple su palabra. Hasta la vista…

Arie Grote echa a andar por la Calle Larga en sentido contrario, hacia el cruce.

Jacob le grita:

—¡En ningún momento le he dado mi palabra!

La puerta del hospital se abre a un estrecho vestíbulo. Justo enfrente, una escalera lleva a una trampilla, que está abierta; a la derecha, una puerta da al consultorio, una estancia espaciosa dominada por un esqueleto crucificado y ajado por el paso del tiempo. Jacob trata de no pensar en la posibilidad de que Ogawa haya encontrado su salterio. Se ve una mesa de operaciones equipada con cuerdas y orificios, y cubierta de manchas de sangre. Hay estantes para el instrumental del cirujano: sierras, cuchillos, tijeras y bisturís; morteros y manos de almirez; un armario enorme para guardar, imagina Jacob, materia medica; sangraderas; y varios bancos y mesas. El olor a serrín fresco se mezcla con el de la cera, las hierbas y un tufillo arcilloso a hígado. Otra puerta da acceso a la enfermería, donde hay tres camas vacías. Jacob se ve tentado por el agua contenida en una jarra de barro. Bebe con el cazo: es dulce y fresca.

¿Cómo es posible, se pregunta, que no haya nadie protegiendo este lugar de los ladrones?

Aparece un joven siervo, o esclavo, que está pasando la escoba: es apuesto, va descalzo y viste una sobrepelliz fina y unos pantalones indios holgados.

Jacob se siente obligado a justificar su presencia.

—¿El esclavo del doctor Marinus?

—El doctor me ha contratado —responde el joven en un buen holandés— de ayudante, señor.

—¿Ah, sí? Yo soy el nuevo escribano, De Zoet. ¿Cómo te llamas?

La reverencia del joven es cortés, no servil.

—Me llamo Eelattu, señor.

—¿De qué parte del mundo eres, Eelattu?

—Nací en Colombo, señor, en la isla de Ceilán.

Jacob está azorado por la amabilidad del joven.

—¿Dónde está tu patrón?

—En su despacho, en el piso de arriba. ¿Quiere que vaya a avisarlo?

—No hace falta; ya subo yo a presentarme.

—Sí, señor, pero el doctor prefiere no recibir visitas…

—Oh, pero no se opondrá cuando sepa lo que le traigo…

• • •

A través de la trampilla, Jacob ve un ático alargado y bien amueblado. En la mitad de la pieza está el clavicémbalo de Marinus, mencionado unas semanas antes, en Batavia, por un amigo de Jacob, el señor Zwaardecroone; se cree que es el único clavicémbalo que haya llegado jamás a Japón. Al fondo de la estancia hay un europeo de unos cincuenta años, rubicundo y grandullón, con el cabello del color del plomo y recogido en la nuca. Está sentado en el suelo, delante de una mesita baja, en un charco de luz, y dibuja una orquídea de un naranja encendido. Jacob da unos golpecitos en la trampilla.

—Buenas tardes, doctor Marinus.

El médico, con la camisa desabrochada, no responde.

—¿Doctor Marinus? Estoy encantado de conocerlo, por fin…

El médico sigue sin dar señales de haberlo oído.

El escribano alza la voz:

—¿Doctor Marinus? Disculpe que lo moles…

—¿De qué ratonera —replica Marinus fulminándolo con la mirada— sale usted?

—He desembarcado del Shenandoah hace un cuarto de hora. Me llamo…

—¿Acaso le he preguntado cómo se llama? No señor, le he preguntado su fans et origo.

—Domburgo, señor; una ciudad costera de la isla de Walcheren, en Zelanda.

—¿De Walcheren? Una vez estuve en Midelburgo.

—De hecho, doctor, completé mis estudios en Midelburgo.

Marinus suelta una carcajada.

—Nadie ha «estudiado» en esa cueva de negreros.

—Quizá en los próximos meses le haga mejorar su opinión de los zelandeses. Voy a alojarme en la Casa Alta, así que seremos casi vecinos.

—O sea que la proximidad genera la buena vecindad, ¿es eso?

—Yo… —Jacob reflexiona sobre el ataque deliberado de Marinus—. Yo… En fin…

—Esta Cymbidium koran apareció en el forraje de las cabras: mientras usted titubea, se marchita.

—El señor Vorstenbosch sugiere que me saque usted un poco de sangre…

—¡Paparruchas medievales! Ya hace veinte años que Hunter echó por tierra la flebotomía, y la teoría humoral en la que se basa.

Pero si las sangrías, piensa Jacob, son el pan nuestro de cada día de todo médico.

—Pero…

—¿Pero, pero, pero? ¿Pero, pero? ¿Pero? ¿Pero, pero, pero, pero, pero?

—El mundo está lleno de gente convencida de ello.

—Lo que demuestra que el mundo está lleno de tontos de capirote. Tiene la nariz hinchada.

Jacob se toca el bulto.

—Snitker, el antiguo administrador, soltó un puñetazo y yo…

—No tiene usted complexión de luchador. —Marinus se pone en pie y, con ayuda de un bastón, se dirige cojeando hacia la trampilla—. Lávese la nariz con agua fría, por la mañana y por la noche; y busque pelea con Gerritszoon presentándole el lado convexo, para que se la deje plana. Que tenga un buen día, domburgués.

Con infalible puntería, el médico derriba de un bastonazo el puntal que mantiene abierta la trampilla.

De nuevo en la calle, bajo un sol cegador, el indignado escribano se ve rodeado por el intérprete Ogawa, su criado y un par de inspectores: los cuatro están sudorosos y con caras largas.

—Señor de Zoet —dice Ogawa—, quiero hablar de uno de sus libros. Es un asunto importante…

Embargado por un ataque de náusea y pánico, Jacob no oye el resto de la frase.

Vorstenbosch no será de capaz de salvarme, piensa, ¿y por qué habría de hacerlo?

—… y al encontrar ese libro me he quedado estupefacto… ¿Señor de Zoet?

Mi carrera se va a pique, piensa Jacob, adiós a mi libertad, y he perdido a Anna…

—¿Dónde —grazna a duras penas el prisionero— se me encarcelará?

La calle se mueve arriba abajo. El escribano cierra los ojos.

—¿«En cáncer-ará»? —Ogawa se burla de él—. Mi pobre holandés empieza a fallar.

El corazón del escribano late como una bomba rota.

—¿Le parece humano jugar conmigo?

—¿Jugar? —La perplejidad de Ogawa va en aumento—, ¿es un proverbio, señor de Zoet? En baúl de señor de Zoet he encontrado libro de señor… Adamu Sumissu.

Jacob abre los ojos. La calle ha dejado de subir y bajar.

—¿Adam Smith?

—«Adam Smith», pido disculpas. La riqueza de las naciones… ¿Sabe de qué hablo?

Sí, lo sé, piensa Jacob, pero aún no me fío.

—El original, en inglés, es un poco difícil, así que en Batavia compré la edición holandesa.

Ogawa parece sorprendido.

—Entonces, ¿Adam Smith no es holandés sino inglés?

—¡A él no le haría mucha gracia oír eso, señor Ogawa! Smith es escocés, residente en Edimburgo. Pero ¿es de La riqueza de las naciones de lo que me está hablando?

—¿De qué si no? Soy rangakusha, estudioso de la ciencia holandesa. Hace cuatro años tomé prestado La riqueza de las naciones de administrador Hemmij. Empecé traducción para traer —los labios de Ogawa se preparan— «Teoría de Economía Política» a Japón. Pero señor de Satsuma ofreció a administrador Hemmij mucho dinero y tuve que devolverlo. Libro se vendió antes de yo terminar.

El sol incandescente está enjaulado en un laurel encendido.

Dios lo llamó, piensa Jacob, de en medio de la zarza…

En el esmalte azul del cielo se entrecruzan gaviotas de pico ganchudo y escuálidos milanos.

… y dijo: Moisés, Moisés. Y él contestó: heme aquí.

—Intento conseguir otro, pero… —Ogawa da un respingo— pero dificultad es mucha.

Jacob resiste el impulso de echarse a reír como un niño.

—Entiendo.

—Entonces, esta mañana, en su baúl de libros, Adam Smith yo encuentro. Mucha sorpresa y, hablando con sinceridad, señor de Zoet, deseo comprar o alquilar…

En el jardín del otro lado de la calle arrecian las ráfagas de las cigarras.

—Adam Smith no está en venta ni en alquiler —dice el holandés—, pero estaré encantado, señor Ogawa, encantadísimo, de prestárselo todo el tiempo que desee.