Casa de la concubina Kawasemi, en lo alto de Nagasaki

La novena noche del quinto mes

—¿Señorita Kawasemi? —Orito se arrodilla en un futón viejo y pegajoso—. ¿Me oye?

En el arrozal que se extiende detrás del jardín estalla una cacofonía de ranas. Orito enjuga con un paño húmedo el rostro empapado en sudor de la concubina.

—Hace horas que no pronuncia palabra —dice la criada que sostiene la lámpara.

—Señorita Kawasemi, me llamo Aibagawa. Soy comadrona. Quiero ayudarla.

Kawasemi abre los ojos y emite un débil suspiro antes de volver a cerrarlos.

No tiene fuerzas, piensa Orito, ni para temer a la muerte.

El doctor Maeno susurra a través de la cortina de muselina.

—Me gustaría examinar personalmente la presentación del bebé… —El anciano especialista escoge con cuidado las palabras—. Pero parece ser que está prohibido.

—Mis órdenes son muy claras —dice el chambelán—. Ningún hombre puede tocarla.

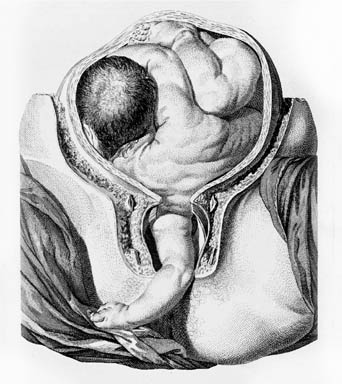

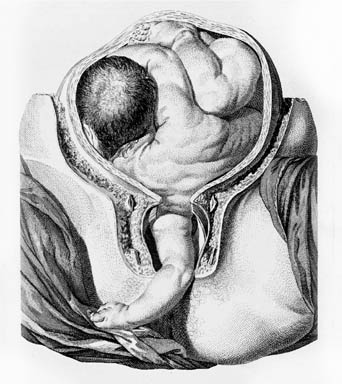

Orito levanta la sábana ensangrentada y, tal como le habían informado, ve el brazo flácido del feto saliendo por la vagina hasta el hombro.

—¿Había visto alguna vez una presentación así? —pregunta el doctor Maeno.

—Sí, en un grabado incluido en el texto holandés que estaba traduciendo mi padre.

—¡Es lo que estaba deseando oír! ¿Las Observaciones de William Smellie?

—Sí. El doctor Smellie lo denomina —Orito emplea el holandés—. «Prolapso de brazo».

Orito agarra la muñeca cubierta de mucosidad para tomarle el pulso.

Maeno le pregunta en holandés:

—¿Qué opina?

No hay pulso.

—El bebé está muerto —contesta Orito en el mismo idioma— y, si no lo extraemos, la madre no tardará en morir.

Colocando las yemas de los dedos en el vientre dilatado de Kawasemi, la comadrona palpa la protuberancia que hay alrededor del ombligo invertido.

—Era niño.

Se arrodilla entre las piernas abiertas de Kawasemi, reparando en lo estrecho de su pelvis, y, al olfatear la hinchada vulva, percibe la mezcla acre de excremento y sangre grumosa, pero no el típico tufo de un feto podrido.

—Ha muerto hace una o dos horas.

Orito pregunta a la criada:

—¿Cuándo rompió aguas?

La criada sigue muda de estupor por oír una lengua extranjera.

—Ayer por la mañana —contesta impasible el ama de llaves—, durante la hora del dragón. Nuestra señora se puso de parto poco después.

—¿Y cuándo fue la última vez que el bebé dio patadas?

—Hoy, cerca del mediodía.

—Doctor Maeno, ¿diría usted que el bebé está… —la comadrona emplea el término holandés— en «posición podálica transversal»?

—Podría ser —contesta el doctor en el mismo lenguaje cifrado—, pero así, sin un examen…

—El bebé se ha retrasado veinte días, o más. Tendría que haberse girado.

—El bebé está descansando —le dice la criada para tranquilizar a su señora—. ¿No es así, doctor Maeno?

—Me parece —titubea el honrado médico— que podría tener usted razón.

—Mi padre me dijo —afirma Orito— que el doctor Uragami atendería el parto.

—Así es —dice gruñendo Maeno—, pero desde su cómodo despacho del hospital. Cuando el feto dejó de dar patadas, Uragami, por razones geománticas sólo al alcance de genios como él, determinó que el espíritu del niño se resistía a venir al mundo. A partir de ese momento, el nacimiento depende exclusivamente de la fuerza de voluntad de la madre. —El muy bellaco, piensa Maeno, no se arriesga a manchar su reputación atendiendo el parto del mortinato de un hombre tan ilustre—. Entonces, el chambelán Tomine convenció al magistrado de que me llamase. Cuando vi el brazo, me acordé del médico escocés y solicité su ayuda, señorita Aibagawa.

—Mi padre y yo estamos sumamente honrados por su confianza —dice Orito.

… y maldigo a Uragami, piensa la mujer, por su mortífera renuencia a quedar en entredicho.

De repente dejan de croar las ranas y, como si se hubiese abierto una cortina de ruido, se oye el rumor de la ciudad de Nagasaki celebrando la llegada del barco holandés.

—Si el niño está muerto —dice Maeno en holandés—, debemos extraerlo ya.

—Estoy de acuerdo.

Orito le pide al ama de llaves que le traiga agua tibia y unos pedazos de tela, y descorcha un frasco de sales de Leiden bajo la nariz de la concubina para arrancarle unos instantes de lucidez.

—Señorita Kawasemi, en los próximos minutos traeremos a su hijo al mundo. Pero antes, ¿me permite palparla por dentro?

La concubina tiene otra contracción y se ve incapaz de responder.

El agua tibia llega en dos jofainas de cobre mientras remiten los espasmos.

—Deberíamos contarle —propone en holandés el doctor Maeno a Orito— que el bebé está muerto. Y después amputar el brazo para extraer el cadáver.

—Primero quiero introducir la mano para ver si el feto está en posición cóncava o convexa.

—Si es capaz de averiguarlo sin cortar el brazo —Maeno quiere decir «amputar»—, proceda.

Orito se lubrica la mano derecha con aceite de colza y se dirige a la criada:

—Dobla un trozo de tela y haz una almohadilla… así, eso es. Estate preparada para encajársela a tu señora entre los dientes y que no se corte la lengua de un mordisco. Deja un espacio a los lados para que pueda respirar. Doctor Maeno, voy a empezar mi inspección.

—Es usted mis ojos y mis oídos, señorita Aibagawa —repone el médico.

Orito mete los dedos entre el bíceps del feto y los labios magullados de la madre hasta introducir la mitad de la muñeca en la vagina. Kawasemi se estremece y gruñe.

—Perdón —dice Orito—, lo siento…

Los dedos se deslizan entre membranas calientes, piel y músculo aún bañado en líquido amniótico, y la comadrona visualiza un grabado procedente de ese reino bárbaro e ilustrado que es Europa…

Si la postura transversal es convexa, recuerda Orito, y, por tanto, el feto tiene la columna tan arqueada hacia atrás que la cabeza le aparece entre los tobillos, como un contorsionista chino, hará falta amputar el brazo, desmembrar el cadáver con fórceps dentados y extraer los trozos uno a uno. El doctor Smellie advierte que cualquier trozo que se deje dentro del útero podría infectarse y causar la muerte de la madre. En cambio, si la postura transversal es cóncava y el feto tiene las rodillas apoyadas en el pecho, Orito ha leído que hay que cortar el brazo, girar el cuerpo, insertarle unos ganchos en las cuencas de los ojos y extraer el cuerpo entero de cabeza. El dedo índice de la comadrona localiza la nudosa columna del niño, le recorre el diafragma desde la costilla más baja y el hueso pélvico, y se topa con una minúscula oreja, una nariz, una boca, el cordón umbilical y un pene del tamaño de una gamba.

—Posición es cóncava —informa Orito al doctor Maeno—, pero tiene cordón umbilical alrededor de cuello.

—¿Cree que puede soltarlo? —pregunta Maeno, olvidándose de hablar en holandés.

—Bueno, debo intentarlo. La almohadilla, por favor —dice Orito a la criada—, ahora.

Cuando la tela está bien sujeta entre los dientes de la concubina, Orito hunde un poco más la mano, engancha el cordón con el pulgar y, tras hincar cuatro dedos bajo la mandíbula del feto, tira hacia atrás de la cabecita y le pasa el cordón por encima de la cara, frente y coronilla. Kawasemi grita, y a Orito le baja por el antebrazo un chorro de orina caliente, pero la maniobra ha dado resultado a la primera: se ha desatado la soga. La comadrona saca la mano e informa al médico:

—El cordón ya está suelto. ¿Por casualidad no tendrá su —en japonés no existe el término equivalente— fórceps?

—Lo he traído —dice Maeno dando unos toquecitos a su botiquín—, por si acaso.

—Podríamos intentar extraerlo —Orito cambia al holandés— sin amputar brazo. Cuanta menos sangre mejor. Pero necesito que me ayude.

El médico se dirige al chambelán:

—Para ayudar a salvar la vida de la señorita Kawasemi debo hacer caso omiso de las órdenes del magistrado y unirme a la comadrona al otro lado de la cortina.

El chambelán Tomine se ve en un peligroso dilema.

—Puede echarme la culpa —propone Maeno— de desobedecer al magistrado.

—La decisión es cosa mía —decide el chambelán—. Haga lo que tenga que hacer, doctor.

Empuñando sus tenazas curvas, el anciano se desliza con agilidad bajo la cortina.

Al ver el extraño artilugio extranjero, la criada profiere una exclamación de alarma.

—Un fórceps —replica el médico sin dar más explicaciones.

El ama de llaves levanta la muselina para ver.

—¡Eso no me gusta nada! Los extranjeros cortan y rebanan, y dicen que es «medicina», pero no me entra en la cabeza que…

—¿Acaso le digo yo a la señora —gruñe Maeno— dónde tiene que comprar el pescado?

—El fórceps —explica Orito— no corta; sólo gira y extrae, como los dedos de una comadrona, sólo que más fuerte… —Vuelve a usar las sales de Leiden—. Señorita Kawasemi, voy a usar este instrumento para ayudar a nacer a su hijo. No tenga miedo ni se resista. Los europeos los usan siempre, hasta con las reinas y las princesas. Vamos a extraer a su hijo con cuidado y firmeza.

—Adelante… —La voz de Kawasemi es un quejido ahogado—. Adelante…

—Gracias, y cuando le pida a la señorita Kawasemi que empuje…

—Empujo… —La concubina está tan extenuada que ni le importa—. Empujo…

—¿Cuántas veces —pregunta Tomine asomando la cabeza— ha usado ese instrumento?

Orito se fija por primera vez en la nariz aplastada del chambelán: es una deformación tan fea como la quemadura que ella misma luce.

—Varias, y ninguna de mis pacientes sufrió dolor alguno.

Sólo Maeno y su alumna saben que los tales «pacientes» eran melones huecos y sus bebés, calabazas untadas de aceite. Por última vez, si todo va bien, la comadrona introduce la mano en el útero de Kawasemi. Los dedos encuentran el cuello del feto, rotan la cabeza hacia el cuello del útero, se resbalan, vuelven a agarrarse con más firmeza y dan un tercer giro al escurridizo cadáver.

—Ahora, doctor, por favor.

Maeno desliza el fórceps alrededor del brazo, hasta el eje.

Los demás se quedan sin habla; Kawasemi suelta un grito seco.

Orito nota las palas curvas del fórceps en la palma de la mano y maniobra para encajarlas alrededor del blando cráneo del feto.

—Ciérrelo.

Con cuidado pero con firmeza, el médico aprieta el fórceps.

Orito empuña los mangos del instrumento con la mano izquierda: la sensación es de una resistencia esponjosa pero firme, como gelatina de koniaku. La mano derecha, aún dentro del útero, rodea el cráneo del feto.

El doctor Maeno agarra a Orito de la muñeca con sus dedos huesudos.

—¿A qué esperan? —pregunta el ama de llaves.

—A la próxima contracción —contesta el médico—, que debe de estar a punto de…

Kawasemi vuelve a sentir dolor y empieza a jadear.

—A la una, a las dos —cuenta Orito— y… ¡empuje, Kawasemi-san!

—¡Empuje, señora! —le exhortan la criada y el ama de llaves.

El doctor Maeno tira del fórceps; Orito empuja con la mano derecha la cabeza del feto hacia el canal del parto, y le pide a la criada que agarre el bracito y tire. A medida que la cabeza se acerca al canal, la comadrona percibe más resistencia.

—A la una, a las dos y… ¡a las tres!

Aplastando el clítoris de la concubina asoma la coronilla de un cadáver diminuto.

—¡Aquí está! —exclama estupefacta la criada, entre los chillidos animalescos de Kawasemi.

Enseguida aparece el cuero cabelludo del bebé; luego, la cara, laqueada de mocos… Y por fin el resto del cuerpo húmedo, pegajoso, exánime.

—Ay, pero… —balbucea la criada—. Ay. Ay…

El llanto agudo de Kawasemi se reduce a un gemido, y cesa.

Lo sabe. Orito suelta el fórceps, levanta al bebé inerte por los tobillos y le da unos azotes. No espera ningún milagro: lo hace por pura disciplina y prurito profesional. Al décimo azote se para. El bebé no tiene pulso. Orito acerca la cara pero no le llega ni un hálito de la boca ni de las fosas nasales. No hace falta anunciar lo evidente. Tras anudar el cordón cerca del ombligo y cortar el filamento cartilaginoso con el bisturí, la comadrona baña al mortinato en un caldero de cobre y después lo coloca en la cuna. Una cuna por ataúd, piensa, y por sudario las mantillas.

El chambelán Tomine da instrucciones a un criado que espera fuera.

—Informe a su señoría de que su hijo ha nacido muerto. El doctor Maeno y su comadrona han hecho cuanto estaba en sus manos, pero se han visto impotentes ante el dictado del Destino.

Ahora el temor de Orito es que sobrevenga una fiebre puerperal. Hay que extraer la placenta, aplicar yakumosô al perineo y restañar la sangre de una fisura anal.

El doctor Maeno se retira del rincón encortinado para dejar espacio a la comadrona.

De repente entra una polilla tan grande como un pájaro y choca contra la cara de Orito.

Al espantarla de un manotazo, la comadrona tira el fórceps, que estaba apoyado en una de las jofainas de cobre.

El fórceps aterriza ruidosamente en una tapa metálica; el estrépito asusta a una pequeña criatura que, no se sabe cómo, ha entrado en la estancia. Se oye un quejido, un lloriqueo.

¿Un cachorro?, se pregunta Orito, desconcertada. ¿O un gatito?

El misterioso animal vuelve a llorar, muy cerca: ¿está bajo el futón?

—¡Échalo! —ordena el ama de llaves a la criada—. ¡Échalo de aquí!

La criatura vuelve a maullar, y Orito se da cuenta de que el sonido procede de la cuna.

No puede ser, piensa la comadrona, que no quiere hacerse ilusiones. No puede ser…

Levanta de un tirón la sábana de lino en el momento exacto en que el bebé abre la boca.

El niño aspira aire una, dos, tres veces; el rostro, ya de por sí arrugado, se crispa aún más… y el déspota recién nacido, rosado y tembloroso, aúlla a la vida.