La revolución copernicana

Cuando pensamos en una revolución, tendemos a pensar en un momento definido en el que todo cambia. Sin embargo, al examinar una revolución de cerca, puedes ver que de hecho tiende a ser lenta en llegar y que conduce a un complejo reordenamiento del pensamiento. Lo que llamamos revolución copernicana es un perfecto ejemplo de esto. Aunque Copérnico realizó la mayor parte de su trabajo a principios del siglo XVI, su revolución de hecho comienza en el siglo II a. C., salta hasta el siglo XVI, donde toma velocidad, y finalmente «descansa» en 1992, durante el siglo XX.

En cuanto a la revolución, ¡vaya historia! Concierne al propio Copérnico, por supuesto, así como a otros científicos famosos, un filósofo, la Iglesia Católica, al sol y a todos los planetas que se conocían en el siglo XVI. Engaños, política y el castigo de dos discípulos de Copérnico —uno sufrió arresto domiciliario y el otro fue quemado en la hoguera (aunque para ser honestos, la filosofía copernicana solo fue una parte de las causas de su muerte)— son parte de esta fascinante historia.

Pero para entender por qué se le concede a Copérnico el nombre de una revolución, tenemos que retroceder en la historia y entender la percepción que se tenía del universo. Aunque no tenían instrumentos para observar el cielo, los antiguos griegos habían identificado varios planetas y sabían que viajaban a través del cielo (la palabra planeta proviene de la palabra griega que significa «errante»). Para explicar lo inexplicable, la gente creaba mitos, y así los griegos explicaban el movimiento del sol diciendo que el dios griego Helios se despertaba con el cacareo de los gallos y conducía un carro de fuego tirado por cuatro caballos a través del cielo cada día. Cuando alcanzaba su palacio en el oeste, usaba un bote dorado para cruzar el océano hasta su palacio oriental. Así repetía el mismo viaje al día siguiente.

El mito fue finalmente reemplazado por la ciencia. El estudio de los cielos, que pronto se llamaría astronomía, fue una de las primeras ciencias en desarrollarse. La gente comenzaba a comprender que los movimientos en el cielo eran predecibles y que por lo tanto podían estudiarse. También comprendieron que las observaciones de las fases de la luna podían anotarse —y predecirse— con un calendario.

Hacia el siglo II d. C., Claudio Ptolomeo, un astrónomo y geógrafo griego nacido en Egipto, expuso la idea de que los cielos consistían en una serie de esferas que rotaban y que contenían y movían los planetas y las estrellas. Creía que los planetas y el sol orbitaban alrededor de la Tierra en este orden: Mercurio, Venus, sol, Marte, Júpiter, Saturno. Su sistema predecía movimientos planetarios, eclipses y muchos otros acontecimientos celestiales, y durante casi 1500 años fue la mejor explicación que había para lo que ocurría en el universo.

El calendario que usamos hoy

En el año 46 a. C., julio César introdujo el calendario juliano (con 365 días y un día extra añadido al cuarto año —o bisiesto), y es la base del que usamos hoy en día.

Durante generaciones la labor principal de los astrónomos fue desarrollar y mantener tablas en el calendario, un elemento vital para el éxito agrario así como en los campos de batalla, e importante también para la sincronía adecuada de las observancias religiosas.

En el tiempo de Copérnico (1473-1543), Europa emergía de un periodo en el que había habido pocos avances en ciencia, arte o literatura. Sin embargo, en el siglo XVI, la Reforma Católica estaba en marcha. De nuevo empezaba a valorarse la erudición, y los intelectuales comenzaban a revisar de nuevo los escritos clásicos.

El tío de Copérnico, un obispo, consiguió que lo hicieran canónigo de Frombork (Frauenburg), Polonia, un puesto que conservó de por vida. Debido a que las obligaciones eran pocas y el sueldo era adecuado, Copérnico pudo perseguir su interés por la astronomía. Aunque las complejas matemáticas de Ptolomeo que explicaban gran parte de lo que ocurría en el cielo aún eran el paradigma, los astrónomos, incluido Copérnico, estaban comenzando a evaluar de nuevo algunos aspectos del trabajo del astrónomo griego. Había observaciones que no encajaban con lo que veían y había cálculos matemáticos que no cuadraban. Copérnico también se sintió intrigado por una teoría que el astrónomo griego Aristarco (circa 310-230 a. C.). había expuesto: el universo no giraba en torno a una tierra estacionaria y sugería que el sol era el centro del universo. Copérnico comenzó a trabajar con la idea de que los planetas —incluyendo la tierra— giraban alrededor del sol. Hacia 1513 Copérnico estaba listo para compartir con los demás un breve resumen de sus nuevas ideas.

Con el tiempo, Copérnico formalizó su pensamiento en Sobre el movimiento de las esferas celestiales. En la primera sección del libro, Copérnico introdujo su creencia de que el universo era heliocéntrico (el sol era el centro). El 95 por ciento restante del libro estaba dedicado a fórmulas matemáticas que apoyaban su hipótesis. Aunque muchos de sus modelos geométricos estaban basados en gran medida en Ptolomeo, Copérnico quería explorar si las distancias secuenciales de los planetas así como sus periodos orbitales podían calcularse más precisamente con una perspectiva heliocéntrica que con una en la que la tierra fuese el centro del universo.

Photochrom de la plaza donde se encuentra el monumento homenaje a Copérnico en Warsaw, Polonia, realizada entre 1890 y 1900. (Library of Congress)

Sello conmemorativo del 500 aniversario del nacimiento de Copérnico.

Quizá fuese su sensación de deber hacia la Iglesia que le había dado los medios para estudiar, o quizá fue por temor a que lo catalogaran de lunático o herético, Copérnico no intentó publicar su trabajo. Ciertamente, esta decisión se podría haber visto afectada por el hecho de que la información en aquellos días se extendía fundamentalmente de boca a boca. Pocas personas sabían leer, y como los trabajos eruditos de la época se escribían en latín, la audiencia para el material escrito era muy limitada.

Sin embargo, otros creyeron que era importante que Copérnico publicara su trabajo. George Joachim Rheticus (1514-1574), un profesor de matemáticas en la Universidad de Wittenberg, había conocido a Copérnico en 1539, y Copérnico le había permitido que publicara su primer informe sobre el trabajo de Copérnico. Quizá debido a que no hubo gran controversia con la obra de Rheticus, Copérnico permitió que llevara el manuscrito completo de Sobre el movimiento de las esferas celestiales a Nuremberg, la localidad más cercana donde podía imprimirse el libro.

Las obligaciones magisteriales de Rheticus evitaron que se quedara para supervisar el proceso y le pidió al clérigo luterano Andreas Osiander (1498-1552) que se hiciera cargo de la impresión. Sin que Rheticus ni Copérnico fuesen conocedores de ello, Osiander insertó un prefacio sin firmar en el libro declarando que el autor no afirmaba que la tierra de hecho se moviese alrededor del sol… simplemente era una buena hipótesis en la que basar modelos matemáticos eficientes. Debido a que el prefacio iba sin firmar, muchos asumieron que estaba escrito por Copérnico, dando credibilidad por tanto a la afirmación de Osiander de que la idea de un universo heliocéntrico era tan solo una sugerencia, y por lo tanto sirvió para cambiar el mensaje.

La historia está dividida en cuanto al efecto de las acciones de Osiander. Algunos sostienen que este prefacio minimizó la sorprendente información, y como resultado, los científicos se pusieron a trabajar directamente sobre la nueva hipótesis sin preocuparse de las reacciones ya que la veían como una hipótesis, no como una verdad. Otros escriben que al hacer lo que hizo, Osiander borró el mensaje de Copérnico. Fuese cual fuese el efecto, hacia 1543, cuando el libro se publicó, Copérnico se estaba muriendo. Se dice que recibió una copia del libro publicado en su lecho de muerte, pero no sabremos nunca si esto fue así.

Desde nuestra privilegiada posición actual es fácil encogerse de hombros y decir: «¡Qué idiotas! ¿Por qué no comprendieron rápidamente que Copérnico tenía razón?»

Pero para las personas del siglo XVI, el pensamiento de una tierra que orbitase era absurdo, y la idea de Copérnico no hizo mella. Desde el punto de vista científico, eran tiempos primitivos. Todas las observaciones del cielo se hacían a simple vista ya que no había telescopios ni equipo científico avanzado. Si la tierra, como Copérnico sugería, daba vueltas, ¿por qué no se caía nadie? Aún si no entraban en este asunto, se podían preguntar por qué al lanzar una flecha hacia el cielo caía en el mismo lugar tal y como Aristóteles había señalado. Para los contemporáneos de Copérnico, esto probaba que la tierra no se había movido mientras la flecha volaba. La oposición era enorme e incluía a los intelectuales de la época, los líderes religiosos, y más importante, a los seguidores de las enseñanzas de la Biblia, pues se interpretaba que las escrituras aseguraban que el sol «gira» alrededor de una tierra inmóvil.

Pero Copérnico y sus ideas estaban destinados a no ser olvidados. El noble y astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601) realizó avances en el campo que permitieron que otros continuaran explorando estas teorías.

Desde la adolescencia, Tycho se interesó por la astronomía. Sus observaciones de una nova (1572) y de un cometa (1577) comenzaron a interesarle por el sistema planetario. En la época, los astrónomos creían que cada planeta giraba dentro de su propia esfera, pero Tycho concluyó que si un cometa podía pasar a través de los cielos sin apenas esfuerzo, entonces las esferas que se pensaba albergaban a los planetas alrededor de la tierra probablemente no existían en absoluto.

La obra de Tycho llegó a ser conocida por el rey danés, quien le dio dinero para construir un observatorio y también le concedía la isla de Hveen, donde construirlo. Tycho creó instrumentos muy avanzados y usó un cuadrante (un instrumento para medir la altitud de los cuerpos celestiales, usando un arco graduado de 90 grados con un radio móvil) para registrar la posición de todo desde dos ángulos diferentes. Tycho incluso registró las variaciones de sus materiales al ver que el metal encogía un poco durante las frías noches danesas. Finalmente inventó un sextante (un instrumento de navegación que contenía un arco graduado de 60 grados, usado para medir las distancias angulares de los cuerpos celestiales y así determinar la latitud y la longitud), que suministraba mayor precisión.

Tycho también instituyó la práctica de observar algo en más de una ocasión y usando diferentes instrumentos. (Por contra, Copérnico gastó poco tiempo observando los cielos y se basó fundamentalmente en observaciones hechas por otros).

Tycho estaba en desacuerdo con Copérnico en cuanto al movimiento de la tierra. En su opinión, sus mediciones mostraban que la tierra estaba inmóvil y que la luna y el sol orbitaban alrededor de ella. Los otros cinco planetas eran satélites del sol, que los transportaba en su órbita alrededor de la tierra.

Tycho Brahe murió en 1601, y su obra fue heredada por su ayudante, Johannes Kepler (1571-1630), un diestro matemático alemán que se había unido a Tycho dos años antes. Kepler heredó del astrónomo una gran cantidad de los datos más precisos jamás obtenidos de las posiciones de los planetas, y en su obra, Kepler hizo nuevos descubrimientos. Fue Kepler el que dedujo que los planetas se movían en órbitas elípticas (la ley de las elipses) en lugar de, como habían asumido todos los que le habían precedido, circulares. Hoy sabemos que los planetas no se mueven en elipses perfectas debido a la atracción gravitacional de otros planetas. Sin embargo, el descubrimiento de Kepler fue muy importante porque rompió con el hechizo que ejercían los círculos. Las otras dos leyes de Kepler fueron la de las áreas iguales —una línea imaginaria trazada desde el centro del sol al centro del planeta barre áreas iguales en tiempos iguales— y la ley de los periodos —el cuadrado del periodo orbital de un planeta (el tiempo requerido para que un planeta dé una vuelta alrededor del sol) es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita.

Kepler escribió La armonía del mundo, que explicaba la aritmética del descubrimiento de Copérnico de que cuanto más lejos está un planeta del sol, más tiempo tarda en completar una órbita. Entonces en 1618, 1620 y 1621, Kepler publicó su Epítome de Astronomía Copernicana.

En 1631, un año después de la muerte de Kepler, un astrónomo francés, Pierre Gassendi (1592-1655), se convirtió en el primer observador en la historia en ver Mercurio cruzando el sol, cumpliéndose así una predicción hecha por Kepler. El resultado de esta revelación fue que el trabajo de Kepler y sus teorías fueron tomados muy en serio.

Aunque solo unos pocos conocían a Copérnico y su mensaje, su influencia no se limitaba a los científicos. Giordano Bruno fue un filósofo italiano renacentista que incorporó las teorías de Copérnico a sus escritos. Como filósofo, y no científico, ignoró los cálculos matemáticos que concentraban la atención de los astrónomos y escribió sobre su creencia de que el universo era infinito (un concepto revolucionario para su época) y que las estrellas eran de hecho otros soles en los confines infinitos del espacio. También creía firmemente en la teoría copernicana de un universo heliocéntrico. Avanzó la visión copernicana de que la tierra no era el centro del universo y creía que la tierra giraba y que la rotación diurna de los cielos era una ilusión causada por la rotación de la tierra alrededor de su eje.

Bruno enseñó y viajó por Europa, pero era una figura controvertida que parecía encontrar problemas allí donde iba. En 1591, tras la muerte del conservador Papa Sixto V, Bruno creyó que la Inquisición perdía fortaleza y que sería seguro, después de haberse mostrado franco en su crítica a la Iglesia, volver a Italia. Desafortunadamente para él, aún lo buscaban. Fue arrestado en 1592 y extraditado a Roma, donde fue encarcelado durante seis años. Finalmente se le concedió una audiencia y se le dio la oportunidad de retractarse de sus ideas, entre ellas el apoyo a Copérnico. Tras negarse a renunciar a sus opiniones, fue declarado hereje, fue transferido a las autoridades seculares y quemado en la hoguera el 17 de febrero de 1600.

Aunque la ciencia durante mucho tiempo ha afirmado que Bruno murió por sus creencias copernicanas, el cargo contra él estaba relacionado con su enseñanza de que Jesús no tenía cuerpo físico y que su presencia física era una ilusión. Aunque no hay duda de que su copernicanismo fue un factor en su juicio por herejía, no fue el problema principal.

En 1603 todos los escritos de Bruno fueron incluidos por la Iglesia en una lista de obras prohibidas; y siguieron en esa lista durante casi cuatrocientos años.

Aunque Bruno ofendió a muchos de múltiples maneras, Galileo Galilei (1564-1642), que realizó grandes avances para la ciencia, fue condenado a sufrir el castigo por solo una cosa: demostrar que Copérnico tenía razón.

A veces se cita a Galileo como inventor del telescopio, pero lo que hizo fue generalizar su uso. Ciertos científicos en los Países Bajos crearon el telescopio y Galileo lo mejoró. Algunos instrumentos de los que creó aumentaban hasta 30 veces lo observado. Con estas herramientas más poderosas clarificó la teoría de Aristóteles de que la Vía Láctea estaba formada por estrellas y descubrió que Júpiter tenía hasta cuatro satélites, lo cual reforzaba la teoría de que la Tierra tenía un satélite (la luna) y de que no todos los objetos giraban en torno a la Tierra.

Aunque habían pasado setenta y cinco años, la gente no entendía realmente lo que había dicho Copérnico, de modo que Galileo se encargó de diseminar sus propios descubrimientos y de relacionarlos con los de Copérnico. Publicó sus conclusiones en Mensajero sideral. Muchos dudaban de la información que se obtenía a través de los telescopios, pero Galileo promovió las teorías de Copérnico.

Retrato del físico y astrónomo italiano Galileo Galilei (1564-1642) sentado en su escritorio con un libro de estudio. (Samuel Sartain)

En Mensajero sideral y más tarde en Cartas sobre las manchas solares (1613), Galileo tuvo cuidado de no ser muy estridente en su apoyo a Copérnico. Como devoto católico, no tenía interés en ofender a sus patronos. En esta era posterior a la Reforma, era fácil ganarse enemigos, y Galileo no guardó en secreto sus creencias. Lo acusaron de negar las verdades de las escrituras al declarar que el sol estaba quieto.

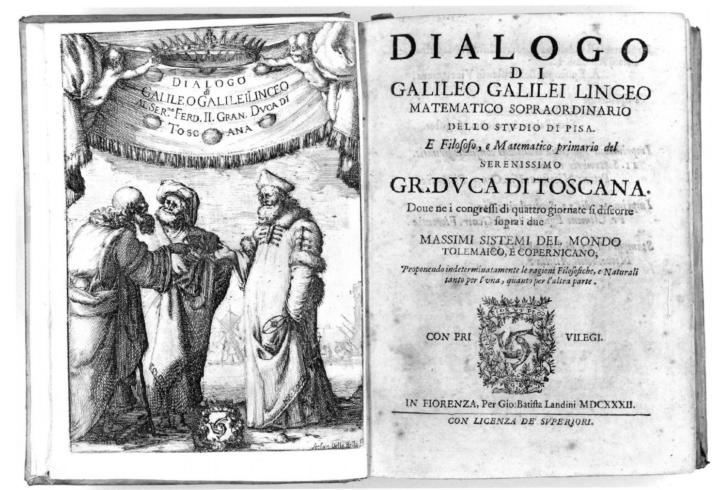

Los acontecimientos tomaron un giro nefasto para Galileo. En 1616 la Inquisición advirtió a Galileo de que no defendiese la hipótesis establecida en la obra de Copérnico por ser herética, pues refutaba una interpretación literal de la Creación según la cual «Dios fijó la Tierra sobre sus cimientos, para que jamás fuese movida». Galileo accedió a permanecer en silencio, y todo se calmó hasta 1623, cuando un íntimo amigo del astrónomo se convirtió en Papa y pareció dar permiso tácito a Galileo de que ignorase la prohibición y escribiese un libro con sus opiniones. El resultado fue Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, que incluía una discusión entre dos intelectuales: uno que proponía un universo geocéntrico y el otro uno heliocéntrico, y un lego neutral pero que estaba interesado en la materia. Aunque el libro presentaba la visión geocéntrica de la iglesia, la persona que la exponía no le ganó a Galileo amigos ya que era caracterizado como un idiota.

El libro fue publicado en 1632 con la aprobación de los censores católicos, pero la Iglesia pronto se enfureció y Galileo fue convocado a juicio ante la Inquisición Romana en 1633. A través de una larga serie de interrogatorios, Galileo se defendió diciendo que la investigación científica y la fe cristiana no eran excluyentes y que el estudio del mundo natural promovería una comprensión e interpretación de las escrituras. Pero sus opiniones fueron juzgadas como falsas. Los inquisidores finalmente convencieron a Galileo de que renunciara a todo lo que había escrito respecto a sus creencias copernicanas, y como resultado, por deferencia a su edad, mala salud y a haber accedido a la renuncia, Galileo fue arrestado en su hogar el resto de su vida. Sus escritos fueron añadidos a la lista de obras prohibidas por la iglesia.

Y sorprendentemente hemos de continuar esta historia a finales del siglo XX. En 1992, Juan Pablo II estableció una comisión para estudiar las acciones de la Inquisición contra Galileo. Un artículo en el New York Times del 31 de octubre de 1992 afirma: «Más de 350 años después de que la Iglesia Católica Romana condenara a Galileo, el Papa Juan Pablo II está dispuesto a rectificar una de las equivocaciones más infames de la Iglesia —la persecución del astrónomo y físico italiano por demostrar que la Tierra se mueve alrededor del Sol» (Alan Cowell, «After 350 Years, Vatican Says Galileo Was Right: It Moves», New York Times, 31 de octubre de 1992).

«Hoy en día sabemos que Galileo estaba en lo cierto al adoptar la teoría astronómica de Copérnico», cita el Times al Cardenal Poupard, jefe de la investigación.

Juan Pablo II también trató de rectificar otra equivocación. Bajo su liderazgo la Iglesia expresó oficialmente una «pena profunda» y reconocimiento de error por la condena a muerte de Bruno.

Aunque hizo falta un siglo para que se reconociese la revolución copernicana, no hay duda del efecto de ella en el mundo de la ciencia. A pesar de que no lo hizo solo, Copérnico transformó la visión de la humanidad con respecto a su lugar en el universo. Y eso, de hecho, es una revolución.

Los restos de Copérnico desenterrados

En 2005, ciertos arqueólogos anunciaron que creían haber encontrado los restos de Copérnico bajo el altar de una catedral polaca. Una reconstrucción informática de los restos muestran la cabeza de un hombre de unos setenta años, la edad de Copérnico cuando murió en 1543, una cicatriz y la nariz rota que encajaban con lo que se ve en los retratos del astrónomo.

Uno de los libros más significativos de Galileo es Diálogo. El grabado del frontispicio muestra a tres estudiantes de Astronomía: de izquierda a derecha, Aristóteles (384-322 a. C.), Ptolomeo (90-168 d. C.), y Nicolás Copérnico (1473-1543). Ptolomeo tiene una esfera armilar con la Tierra en su centro, mientras que Copérnico soporta un modelo heliocéntrico del sistema solar.

Sir Isaac Newton, 1er Conde de Portsmouth.