Estaba frente a ella, y no se arrodilló en señal de cortesía, porque se sentía anonadado y sabía que todo gesto era vano en alguien tan insignificante como él. Levantó al fin la mirada y vio los ojos y el rostro de la Reina, inclinados con gravedad hacia él; y se sintió inquieto y confundido, pues en aquel momento la reconoció: era la hermosa doncella del Valle Verde, la bailarina a cuyos pies brotaban las flores. Sonrió ella al advertir sus recuerdos y se le acercó; y hablaron largo rato, casi siempre sin palabras, y aprendió de ella muchas cosas, de las que algunas lo alegraron y otras lo llenaron de tristeza. Retrocedió después en el tiempo con la imaginación, rememorando su vida hasta llegar al día de la Fiesta de los Niños y su encuentro con la estrella, y volvió súbitamente a ver la pequeña figura danzante con la varita mágica, y apartó avergonzado los ojos de la hermosura de la Reina.

Pero ella se rió como ya lo había hecho en el Valle de la Eterna Mañana. «No te aflijas por mí, Frente Estrellada», dijo, «ni te avergüences demasiado de tu propia gente. Acaso valga más una figurilla que el total olvido de Fantasía. Para algunos ése es el único atisbo; para otros es el despertar. Desde aquel día tú siempre has sentido en el corazón el deseo de verme, y yo he accedido a él. Pero nada más puedo darte. Al despedirme voy ahora a hacer de ti mi mensajero. Si ves al Rey, dile: Ha llegado la hora. Que escoja».

«Pero, Señora de Fantasía», tartamudeó, «¿dónde está el Rey?». Porque muchas veces había hecho esta pregunta a la gente de Fantasía y todos daban la misma respuesta: «No nos lo ha dicho».

Y respondió la Reina: «Si él no te lo ha dicho, Frente Estrellada, tampoco yo puedo hacerlo. Pero viaja con frecuencia y puede encontrársele en lugares insospechados. Arrodíllate ahora en pleitesía».

Se arrodilló, y ella se inclinó y le puso la mano en la cabeza y una gran calma descendió sobre él; y parecía estar simultáneamente en el Mundo y en Fantasía, y al mismo tiempo fuera de ambos, contemplándolos, de modo que se sintió a la vez desvalido, poderoso y en paz. Cuando después de un rato la quietud pasó, alzó la cabeza y se levantó. El cielo amanecía, palidecían las estrellas y la Reina había desaparecido. Muy a lo lejos se escuchó el eco de una trompeta que sonaba en las montañas. El paraje elevado donde se encontraba estaba silencioso y desierto, y sabía que ahora su camino lo llevaba de nuevo al desamparo.

A sus espaldas quedaba ya muy distante el lugar de aquel encuentro, y aquí estaba él ahora, caminando entre hojas caídas y considerando todo lo que había visto y aprendido. Los pasos se aproximaron. Una voz dijo entonces de improviso a su lado: «¿Vas en esta dirección, Frente Estrellada?».

Se sobresaltó, y salió de su abstracción y vio junto a él a un hombre. Era alto, y caminaba con paso ligero y apresurado; vestía todo de verde oscuro y llevaba una capucha que le ensombrecía parcialmente el rostro. El herrero quedó perplejo, porque sólo los habitantes de Fantasía le llamaban Frente Estrellada, aunque no recordaba haber visto allí antes a este hombre; y no obstante advertía con desasosiego que el otro lo conocía: «¿A dónde te diriges?», preguntó.

«Vuelvo a tu pueblo», contestó el hombre, «y espero que tú también».

«Así es», dijo el herrero. «Podemos ir juntos. Pero ahora que me acuerdo… Antes de iniciar el regreso una Gran Dama me confió un mensaje; pronto, sin embargo, estaremos saliendo de Fantasía y no creo que yo retorne nunca aquí. ¿Y tú?».

«Yo sí. Puedes confiármelo».

«Pero es un mensaje para el Rey. ¿Sabes dónde encontrarlo?».

«Sí. ¿Cuál era el mensaje?».

«La Dama sólo me pidió que le dijera: Ha llegado la hora. Que escoja».

«Entiendo. No te inquietes más».

Luego continuaron uno al lado del otro en silencio; sólo se oían las hojas al quebrarse bajo sus pies; pero al cabo de unas pocas millas, todavía dentro de las fronteras de Fantasía, el hombre se detuvo. Se volvió hacia el herrero y retiró la capucha. Su acompañante lo reconoció entonces. Era Alf, el Aprendiz, como el herrero todavía lo llamaba en su fuero interno, recordando siempre el día en que vio al joven Alf en el Pabellón con el reluciente cuchillo en la mano para cortar la Tarta y los ojos resplandecientes a la luz de las velas. Ahora tenía que ser un anciano, porque había sido Cocinero Mayor durante muchos años; pero allí, de pie bajo la fronda del Bosque Exterior parecía el Aprendiz de mucho tiempo atrás, aunque con mayor señorío: no tenía canas, ni arrugas en el rostro, y los ojos le brillaban como si reflejaran una luz.

«Me gustaría hablar contigo, herrero, antes de llegar a tu país», dijo. El herrero se quedó sorprendido, porque también él había deseado a menudo conversar con Alf, y nunca había podido hacerlo. Alf siempre lo saludaba con palabras afables y lo había mirado con ojos amistosos, a pesar de que parecía evitar hablar a solas con él. Ahora contemplaba al herrero con mirada amable; pero alzó la mano y tocó con el dedo índice la estrella de la frente.

Desapareció su reflejo en los ojos de Alf, y supo entonces el herrero que la estrella era la fuente de aquella luz, que tenía que haber estado brillando con fuerza, pero que en este momento se había oscurecido. Quedó sorprendido y retrocedió enfadado.

«¿No crees, Maestro Herrero», dijo Alf, «que ya es hora de renunciar a esto?».

«¿Es de tu incumbencia, Maestro Cocinero?», respondió el herrero. «¿Y por qué habría de renunciar? ¿No es mía? Ella me eligió a mí. ¿No puede uno quedarse con las cosas que recibe, al menos como recuerdo?».

«Algunas sí. Las que son regalos y se dan como recuerdo. Pero otras no se dan así. No pueden pertenecer siempre a una sola persona, ni ser consideradas como patrimonio familiar. Están en préstamo. No has pensado que tal vez alguien más pueda necesitarla. Pero así es. El tiempo apremia».

El herrero se sintió entonces perturbado, porque era un hombre generoso y recordaba con gratitud todo lo que debía a la estrella.

«¿Qué debo hacer, pues?», preguntó. «¿He de dársela a uno de los Grandes del Reino de Fantasía? ¿Debo dársela al Rey?». Y mientras decía esto nació en su corazón la esperanza de poder volver a Fantasía con semejante misión.

«Podrías dármela», dijo Alf, «pero eso acaso te resulte demasiado duro. ¿Querrías acompañarme hasta mi despensa y volverla a poner donde tu abuelo la dejó?».

«No lo sabía», dijo el herrero.

«Soy el único que lo sabe. Estábamos los dos solos».

«Supongo entonces que ahora conoces cómo consiguió la estrella y por qué la dejó en la caja».

«La trajo de Fantasía: eso ya lo sabías antes de preguntarlo», contestó Alf. «La dejó allí con la esperanza de que pudiera llegar a ti, que eras su único nieto. Me lo dijo porque pensó que yo podría arreglarlo. Era el padre de tu madre. No sé si ella te habló mucho de él, si es que llegó a tener mucho que contar. Se llamaba Trotamundos, y fue un gran viajero: había visto muchas cosas, y pudo también hacer otras muchas antes de asentarse y llegar a Cocinero Mayor. Pero se fue cuando tú sólo tenías dos años, y no lograron encontrar a nadie mejor que Nokes, pobrecillo, para ocupar el puesto. Sin embargo, y como esperábamos, con el tiempo yo llegué a Cocinero. Este año volveré a hacer una gran Tarta: no se recuerda a nadie más que la haya hecho dos veces. Me gustaría poner allí la estrella».

«De acuerdo, la tendrás», dijo el herrero. Miró a Alf como si estuviera intentando leerle los pensamientos. «¿Sabes quién la va a encontrar?».

«¿Te importa eso, Maestro Herrero?».

«Me gustaría saberlo, si tú lo sabes, Maestro Cocinero. Podría hacerme más llevadera la pérdida de algo que estimo tanto. Mi nieto es demasiado pequeño».

«Puede que sí, puede que no. Ya veremos», dijo Alf.

Nada más se dijeron, y siguieron caminando hasta salir de Fantasía y llegar por fin al pueblo. Una vez allí se encaminaron al Pabellón; y en la Tierra se estaba entonces poniendo el sol y una luz roja llenaba los ventanales. Brillaban en la enorme puerta las tallas doradas y desde las gárgolas del tejado miraban rostros extraños y multicolores. No hacía mucho que habían renovado las vidrieras y pinturas del Pabellón, lo que había dado lugar a muchos debates en el Ayuntamiento. A unos les desagradaba, y dieron en llamarlo novedoso; pero otros de mayores luces sabían que aquello significaba un retorno a las antiguas costumbres. No obstante, como a nadie le supuso ni un solo penique y parecía que el propio Maestro Cocinero corría con los gastos, se le permitió llevar a cabo sus deseos. Pero el herrero no lo había visto nunca bajo una luz semejante y se quedó parado contemplando con asombro el Pabellón, y olvidado de lo que allí le traía.

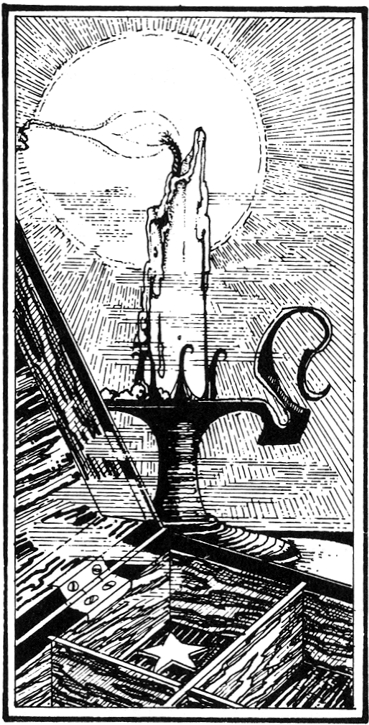

Sintió que lo tocaban en el brazo, y Alf le hizo rodear el edificio hasta una portezuela trasera. La abrió y guió al herrero por un corredor estrecho hasta la despensa. Allí encendió un velón, abrió una alacena y bajó de un estante la caja negra. Le habían sacado brillo y adornado con cintas plateadas.

Levantó la tapa y mostró la caja al herrero. Había un pequeño compartimiento vacío; los demás estaban ahora llenos de especias frescas, de fuerte aroma. Los ojos del herrero comenzaron a llenarse de lágrimas. Se llevó la mano a la frente y la estrella se desprendió con facilidad, pero sintió una súbita punzada de dolor y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Aunque la estrella volvió a brillar con fuerza en su mano, no podía verla, y sólo distinguía un borroso fulgor que le parecía muy lejano.

«No puedo ver bien», dijo. «Tendrás que ponerla tú por mí». Extendió la mano, y Alf tomó la estrella y la colocó en su lugar y la estrella se apagó.

El herrero se dio vuelta sin añadir una palabra y se encaminó a tientas hasta la puerta. En el umbral advirtió que la vista se le volvía a aclarar. Anochecía, y el lucero de la tarde brillaba próximo a la luna en un cielo luminoso. Al detenerse un momento a contemplar su hermosura, sintió una mano en el hombro y se volvió.

«Me has dado la estrella sin nada a cambio», dijo Alf. «Si aún deseas saber en qué niño va a recaer, puedo decírtelo».

«Claro que sí».

«En quien tú indiques».

El herrero quedó desconcertado y su respuesta no fue inmediata. «Bueno», dijo vacilante. «No sé qué pensarás de mi elección. Imagino que tienes escasos motivos para sentir afecto por el nombre de Nokes; pero, en fin, su bisnieto Tim va a ir a la Fiesta. Su padre es algo muy distinto».

«Lo he notado», dijo Alf. «Tuvo una madre sensata».

«Sí, hermana de mi mujer. Pero, aparte del parentesco, yo quiero a Tim. Aunque no sea una elección obvia».

Alf sonrió. «Tampoco tú lo eras», dijo. «Pero estoy de acuerdo. La verdad es que yo ya había señalado a Tim».

«Entonces, ¿por qué me pediste que escogiera?».

«Fue deseo de la Reina. Si hubieses elegido a otro, yo me habría conformado».

El herrero miró despacio a Alf. Luego, súbitamente, se inclinó en una profunda reverencia. «Por fin entiendo, Señor», dijo. «Ha sido demasiado honor».

«Ha merecido la pena», respondió Alf. «Ahora regresa en paz a tu hogar».

Cuando el herrero llegó a su casa en las afueras del pueblo, al poniente, su hijo estaba a la puerta de la fragua. Acababa de cerrarla, concluido el quehacer diario, y estaba mirando el camino blanco por el que su padre solía regresar de los viajes. Al oír pasos se volvió, sorprendido de verlo venir del pueblo, y corrió a su encuentro. Lo apretó entre sus brazos en calurosa bienvenida.

«Te estaba esperando desde ayer, papá», dijo. Luego, observando el rostro de su padre, dijo preocupado: «¡Qué cansado pareces! ¿Vienes desde muy lejos?».

«Sí, desde muy lejos, hijo. Todo el camino desde el Alba hasta el Atardecer».

Entraron juntos en la casa, que estaba a oscuras, a excepción de las llamas que palpitaban en la chimenea. Encendió su hijo las velas y durante un rato estuvieron sentados junto al fuego sin hablar, pues una gran fatiga y aflicción se había apoderado del herrero. Por fin miró a su alrededor, como si volviera en sí, y dijo: «¿Por qué estamos solos?».

Su hijo lo miró con atención. «¿Por qué? Mamá está en Wootton Menor, en casa de Nan. Su niño cumple dos años. Contaban con que tú también estuvieras allí».

«¡Ah, sí! Debía haber ido. Debía haberlo hecho, Ned, pero me entretuvieron; y he estado ocupado en cosas que durante algún tiempo me han hecho olvidar todo lo demás. Me he acordado, no obstante, del pequeño Tom».

Se llevó la mano al pecho y sacó un monedero de suave piel. «Le he traído algo. Es posible que el viejo Nokes diga que es una baratija… Pero proviene de Fantasía, Ned». Sacó de la bolsa un pequeño objeto de plata, que semejaba el tallo liso de un lirio diminuto en cuyo extremo brotaban tres flores delicadas que se inclinaban como verdaderas campanillas. Y eran campanillas, porque al moverlas ligeramente cada flor repicó con una nota clara y tímida. Vacilaron las velas con el dulce sonido y resplandecieron luego por un momento con luminosa blancura.

El asombro dilató los ojos de Ned. «¿Puedo verlo, papá?», preguntó. Lo tomó entre los dedos con cuidado y miró dentro de las flores. «¡Qué maravilla de trabajo!», dijo. «Y las campanillas tienen olor, papá: un aroma que me recuerda…, me recuerda, bueno…, algo que he olvidado».

«Sí, el olor se sigue notando algún tiempo después del tintineo de las flores. Pero no tengas miedo de tocarlo, Ned. Está hecho para que sirva de juguete a los niños: ni pueden estropearlo ni a ellos les hará ningún daño».

El herrero volvió a poner el regalo en el monedero y lo guardó. «Mañana lo llevaré yo mismo a Wootton Menor», dijo. «Es posible que Nan, su marido y tu madre me perdonen. En cuanto al pequeño Tom, aún no tiene edad para distinguir un día de otro…, ni las semanas, los meses o los años».

«Así es… Vete tú, papá. A mí me agradaría acompañarte, pero por ahora no puedo acercarme a Wootton Menor. Aunque no te hubiese estado esperando tampoco podría haber ido hoy. Hay mucha labor pendiente, y más que está a punto de llegar».

«¡No, no, hijo! ¡Tómate un día de fiesta! Que sea abuelo no significa que se me hayan debilitado los brazos. ¡Que venga trabajo! Ahora va a haber aquí cuatro manos para hacerle frente todos los días laborables. No volveré a salir de viaje, Ned; viajes largos, ya sabes a qué me refiero».

«¿Va a ser así, papá? Me preguntaba qué habría ocurrido con la estrella. ¡Es lástima!». Tomó la mano de su padre. «Lo lamento por ti. Pero también tiene su lado bueno para esta casa. ¿Sabes, Maestro Herrero? Todavía puedes enseñarme mucho, si dispones de tiempo. Y no me refiero únicamente al trabajo del hierro».

Cenaron juntos, y mucho después de haber terminado todavía seguían sentados a la mesa, mientras el herrero contaba a su hijo el último viaje a Fantasía y otras cosas que le venían a la memoria… Sin embargo, no aludió para nada al próximo portador de la estrella.

Por fin su hijo lo miró y dijo: «Padre, ¿recuerdas el día en que regresaste con la Flor y yo dije que, por la sombra, parecías un gigante? Aquella sombra era la Verdad, como lo era la misma Reina con quien estuviste bailando. Y a pesar de todo has renunciado a la estrella. Espero que la reciba alguien con iguales merecimientos. El muchacho debiera estar agradecido».

«El muchacho no lo sabrá», dijo el herrero. «Así son esos regalos. Bueno, ya está hecho. La he pasado a otro y vuelvo al martillo y las tenazas».

Es extraño, pero el viejo Nokes, que se había burlado del Aprendiz, nunca había logrado olvidarse de cómo la estrella desapareció de la Tarta, a pesar de que aquello había sucedido hacía muchos años. Su gordura y holgazanería habían ido en aumento, y se había retirado del puesto a los sesenta (que en el pueblo no era una edad avanzada). Tenía ahora cerca de los noventa, y una corpulencia enorme, porque seguía comiendo en abundancia y el azúcar lo enloquecía. Si no estaba sentado a la mesa, pasaba la mayor parte del día en un sillón junto a la ventana de su casa o, si hacía buen tiempo, en la puerta. Le gustaba charlar, pues aún le quedaban por airear muchas ideas; pero últimamente su charla solía derivar hacia aquella Gran Tarta que él había hecho (cosa que creía a pies juntillas), porque siempre que se dormía la veía en sueños. El Aprendiz se detenía a veces a conversar con él un minuto o dos. El viejo cocinero le seguía llamando por ese nombre y esperaba que a él se le llamara Maestro. Así procuraba hacerlo el Aprendiz, lo que era un punto a su favor, aunque Nokes sentía mayor simpatía por otras personas.

Una tarde Nokes cabeceaba en su silla junto a la puerta después de comer. Despertó sobresaltado y vio al Aprendiz de pie junto a él, contemplándolo. «¡Hola!», dijo. «Me alegro de verte, porque sigo dándole vueltas a aquella Tarta. De hecho estaba pensando en ella ahora mismo. Nunca he hecho otra mejor, que no es poco decir. Pero acaso tú la hayas olvidado».

«No, Maestro. Me acuerdo muy bien. Pero ¿qué es lo que le inquieta? Fue una buena Tarta, y todos disfrutaron de ella y la encomiaron».

«Naturalmente, como que la hice yo. Pero no es eso lo que me preocupa. Es aquella pequeña baratija, la estrella. No consigo explicarme qué fue de ella. Es evidente que no se derritió. Yo sólo lo dije para evitar que los niños tuvieran miedo. Me pregunto si no se la tragaría alguno de ellos. Aunque no es probable. Te puedes tragar una de esas monedillas y no darte cuenta, pero no aquella estrella. Aunque era pequeña, tenía puntas afiladas».

«Sí, Maestro. Pero ¿sabe con seguridad de qué estaba hecha? No le dé más vueltas. Le aseguro que alguien se la tragó».

«Pero ¿quién? ¡Vamos, tengo buena memoria! Y de una forma u otra sigo recordando aquel día. Puedo repetir los nombres de todos los niños. Déjame pensar. ¡Tiene que haber sido Molly, la hija del molinero! Tenía un gran apetito y en un segundo engulló su trozo. Ahora está gorda como una foca».

«Sí, algunas personas se ponen como focas, Maestro. Pero Molly no hizo desaparecer su parte en un santiamén. Encontró dos regalillos».

«¡Ah! ¿Sí? Bueno, entonces fue Harry, el del tonelero. Un muchacho como un barril y con una boca grande como una rana».

«Yo habría dicho, Maestro, que era un chico agradable con una sonrisa amplía y amistosa. De todos modos, tuvo tanto cuidado que desmenuzó por entero su parte antes de comérsela. Y no encontró sino pastel».

«Entonces tiene que haber sido aquella niñita pálida, Lily, la hija del pañero. De muy niña solía tragarse alfileres y nunca le pasó nada».

«Lily no, Maestro. Sólo comió la corteza y el azúcar, y lo de dentro se lo dio al chico que tenía al lado».

«En ese caso, me rindo. ¿Quién fue? Tú pareces haber estado observando con mucha atención. Si no estás inventándotelo todo».

«Fue el hijo del herrero, Maestro. Y creo que le vino bien».

«¡Vamos!», se rió Nokes. «Pude haberme dado cuenta de que estabas jugando conmigo. ¡No seas ridículo! El hijo del herrero era entonces un muchacho tranquilo y reposado. Ahora mete más ruido: tengo entendido que es algo poeta. Pero es precavido. No hay peligro con él. Mastica dos veces antes de tragar, y siempre lo ha hecho, a ver si me entiendes».

«Sí, Maestro. Bueno, si no cree que fue él, nada puedo hacerle. Acaso tampoco importe mucho. ¿Se quedará más tranquilo si le digo que la estrella ya está otra vez en la caja? Mírela».

El Aprendiz llevaba una capa de color verde oscuro, en la que Nokes no había reparado hasta entonces. De entre sus pliegues sacó la caja negra y la abrió ante las mismas narices del anciano cocinero. «Aquí está la estrella, Maestro. En este rincón».

El viejo Nokes empezó a toser y estornudar, pero por fin miró dentro de la caja.

«Así es», dijo. «Al menos se le parece».

«Es la misma, Maestro. Hace aún pocos días que yo la puse aquí. Y este invierno volverá a estar en la Gran Tarta».

«¡Ajá!», dijo Nokes, mirando de soslayo al Aprendiz. Y luego se estuvo riendo hasta que todo él se convulsionó como si fuera de gelatina.

«¡Ya veo, ya veo! Veinticuatro muchachos y veinticuatro porciones con su respectiva sorpresa, y la estrella en una porción extra. Así que la escamoteaste antes de la cocción y te la guardaste para otra oportunidad. Un pillastre es lo que siempre fuiste; un vivo, pudiera decirse. Y ahorrador: no desperdiciabas ni una brizna de mantequilla. ¡Ja, ja, ja! De modo que así fue. Debía haberlo supuesto. Bueno, pues ya se ha aclarado. Ahora puedo echar tranquilo una cabezada». Se arrellanó en la silla. «¡Cuidado con que tu aprendiz no te juegue a ti alguna treta! Dicen que uno siempre encuentra la horma de su zapato». Y cerró los ojos.

«Adiós, Maestro», dijo el Aprendiz, cerrando la caja con un golpe tal que el cocinero volvió a abrir los ojos. «Nokes», dijo, «eres tan sabio que sólo dos veces me he aventurado a decirte algo. Te dije que la estrella venía de Fantasía, y acabo de decirte que la recibió el herrero. Y te has reído de mí. Añadiré una sola cosa más antes de marchar. ¡No vuelvas a reírte! Eres un viejo impostor, vanidoso, gordo, holgazán y bellaco. Yo hice casi todo tu trabajo. Sin darme jamás las gracias, aprendiste de mí cuanto te fue posible…, menos el respeto por Fantasía y un poco de educación, que ni siquiera te alcanza a darme los buenos días».

«Si de educación hablamos», dijo Nokes, «por ningún lado la veo en tus insultos a quienes te superan en años y condición. ¡Vete al diablo con tu Fantasía y tus memeces! ¡Buenos días!, si eso es lo que estabas esperando. ¡Ahora lárgate!». Agitó burlonamente la mano. «Si tienes escondido en la cocina a uno de esos fantásticos amigos tuyos, envíamelo y le echaré un vistazo. Si agita su varita mágica y logra adelgazarme, le tendré en mayor estima», rió.

«¿Dispones de unos momentos para el Rey de Fantasía?», respondió su interlocutor, que para consternación de Nokes crecía cada vez más en altura a medida que hablaba. Se echó atrás la capa. Llevaba el atuendo de Cocinero Mayor en día de gala, pero las ropas blancas resplandecían y destellaban, y en su frente apareció una joya de gran tamaño, como una radiante estrella. Era el suyo un rostro joven, aunque severo.

«Anciano», dijo, «al menos en años no me superas. En cuanto a mejor que yo, a menudo te has burlado de mí a mis espaldas. ¿Quieres desafiarme ahora abiertamente?». Dio un paso adelante y Nokes se apartó asustado. Intentó pedir socorro a gritos, pero descubrió que apenas sí le salía un hilo de voz.

«¡No, no, Señor!», musitó. «¡No me haga daño! ¡Sólo soy un pobre anciano!».

El rostro del Rey se aplacó. «¡Ay, sí! Razón tienes. No temas, tranquilízate. Pero ¿no esperas que el Rey de Fantasía haga algo por ti antes de irse? Que tu deseo se cumpla. ¡Adiós! Duerme ahora».

Se envolvió de nuevo en la capa y partió en dirección al Pabellón. Pero antes de que desapareciera de su vista, los ojos atónitos del viejo cocinero ya se habían cerrado, y comenzó a roncar.

Cuando volvió a despertarse, el sol se estaba poniendo. Se frotó los ojos y se estremeció ligeramente, porque el aire otoñal era fresco. «¡Agh! ¡Qué sueños!», dijo. «Debe de haber sido la carne de cerdo que he comido».

A partir de entonces tuvo tanto miedo a sufrir malos sueños como aquél, que apenas se atrevía a comer algo por temor a que le sentase mal, y sus comidas vinieron a ser muy frugales y sencillas. Pronto adelgazó, y la ropa y la piel le colgaban en arrugados pliegues. Los niños le llamaban Viejo Espantapájaros. Después, durante algún tiempo, descubrió que podía volver a dar unas vueltas por el pueblo y caminar sin más ayuda que un bastón. Y vivió muchos años más de los que hubiera vivido de la otra forma. Se comenta que llegó incluso a cumplir el siglo: la única cosa digna de recuerdo que hizo. Pero hasta su último año de vida pudo oírsele decir a todo el que quería prestar oídos a su relato: «Inquietante, podríais decir; aunque un sueño estúpido, cuando piensas en ello. ¡Rey de Fantasía! ¡Pues vaya! No tenía ni varita mágica. Y si dejas de comer, adelgazas. Eso es lógico. Cae por su peso. No tiene nada de mágico».

Y llegó el día de la Fiesta de los Veinticuatro. Allí estaba el herrero para cantar sus canciones y su mujer para atender a los niños. El herrero los contempló mientras cantaban y bailaban, y pensó que eran más hermosos y vivaces de lo que ellos habían sido en su infancia… Súbitamente se le ocurrió preguntarse qué habría estado haciendo Alf en sus ratos libres. Cualquier niño parecía digno de recibir la estrella. Pero la mirada del herrero seguía casi siempre a Tim: un muchachito más bien regordete, torpe en el baile, aunque con una voz dulce cuando cantaba. Estaba sentado a la mesa en silencio observando cómo afilaban el cuchillo y partían la Tarta. Inesperadamente, alzó la voz: «Señor Cocinero, córteme sólo un trozo pequeño, por favor. He comido tanto que me siento bastante lleno».

«Bueno, Tim», dijo Alf. «Voy a cortarte un trozo especial. Vas a ver qué bien te lo comes».

El herrero estuvo atento mientras Tim comía el pastel con parsimonia, aunque con evidente deleite; pero pareció decepcionado al no encontrar ninguna sorpresa ni moneda. Pronto, sin embargo, comenzó a brillarle en los ojos una luz, y se echó a reír y se llenó de contento, y cantaba en voz baja para sí mismo. Luego se levantó y empezó a bailar solo, con una gracia extraña que nunca antes se le había notado. Todos los niños reían y aplaudían.

«Entonces todo va bien», pensó el herrero. «Así que eres mi heredero. Me gustaría saber a qué lugares inciertos ha de llevarte la estrella. ¡Pobre viejo Nokes! Aunque supongo que nunca llegará a saber que en su propia familia ha ocurrido algo tan sorprendente».

Nunca lo supo. Pero en aquella fiesta sucedió algo que le agradó sobremanera. Antes de finalizar, el Maestro Cocinero se despidió de los niños y de todos los presentes.

«Ha llegado la hora de decirnos adiós», comentó. «Dentro de un día o dos me marcharé de aquí. El Maestro Harper está ya bien preparado para hacerse cargo del puesto. Es muy buen cocinero y, como sabéis, es de vuestro propio pueblo. Yo regreso a casa. No creo que me echéis de menos».

Los niños despidieron al Cocinero con buen humor, y le dieron las gracias afectuosamente por su hermosa Tarta. Sólo el pequeño Tim le cogió la mano y le dijo muy quedo: «Lo siento».

De hecho, en el pueblo hubo varias familias que durante algún tiempo echaron de menos a Alf. Algunos de sus amigos, en particular el herrero y Harper, lamentaron su marcha y cuidaron de los dorados y pinturas del Pabellón en recuerdo suyo. Casi toda la gente, no obstante, se sintió satisfecha. Llevaba mucho tiempo con ellos y no sintieron que se produjese un cambio. Pero el viejo Nokes golpeó el suelo con su bastón y dijo con rotundidad: «¡Por fin se ha ido! Y sé de alguien que se alegra. A mí nunca me agradó. Era un pillo. Demasiado listo, diría yo».