En Fantasía se relacionó al principio, discretamente, casi siempre con la gente más sencilla y las criaturas más amables, en los bosques y prados de sus hermosos valles o junto a las aguas transparentes donde de noche brillaban astros extraños y al amanecer se reflejaban las cumbres destellantes de las lejanas montañas. Algunas de sus visitas más breves transcurrían con la sola contemplación de un árbol o una flor; pero después, durante viajes algo más largos, había visto cosas hermosas y al tiempo terribles, que luego no lograba recordar con claridad ni describir a sus amigos, aunque sabía que se mantenían vivas en su corazón. Pero de otras cosas no se olvidaba, y perduraban en su mente como maravillas y misterios que rememoraba con frecuencia.

Cuando las primeras veces empezó a alejarse sin guía, pensó que llegaría a descubrir los confines más apartados de la región; pero como ante él se levantaron montañas enormes, hubo de rodearlas por largos senderos hasta llegar por fin a una costa desolada. Allí se detuvo, a la orilla del Mar de las Tormentas sin Vientos, donde las olas azules como colinas nevadas se acercan en silencio desde la Oscuridad hasta la extensa playa, preñadas de blancas naves que regresan del combate en las Fronteras Tenebrosas nunca conocidas por el hombre. Entonces vio que un gran navío era lanzado con fuerza tierra adentro, y las olas retrocedieron sin sonido envueltas en espuma. Eran altos los marineros élficos, y terribles; brillaban las espadas, destellaban las lanzas, y había en sus ojos un penetrante fulgor. De pronto alzaron sus voces en un himno de triunfo, y el corazón se le estremeció de temor y cayó con el rostro en tierra, y ellos pasaron sobre él y desaparecieron en las resonantes colinas.

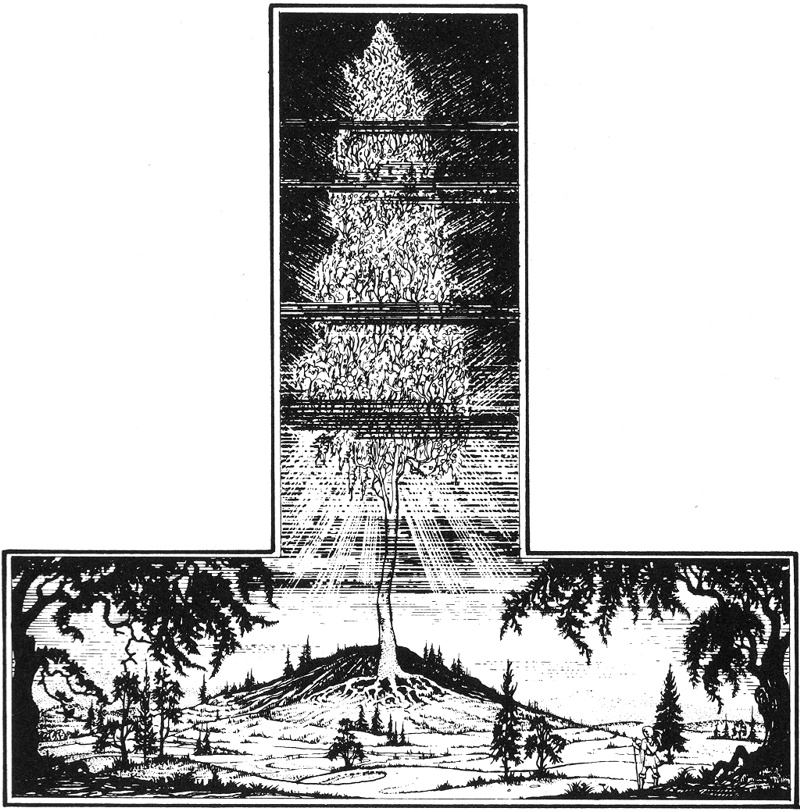

Nunca más fue a aquella orilla, en la creencia de estar en un país rodeado todo por el mar, y volvió la atención a las montañas con la idea de alcanzar el interior del Reino. En uno de tales vagabundeos lo sorprendió una niebla gris y anduvo largo tiempo desorientado, hasta que la niebla siguió su camino y él descubrió que se hallaba en una dilatada llanura. Muy a lo lejos se divisaba un gran cerro de sombra; y de aquella sombra, que era su raíz, vio que se alzaba hasta el cielo, más alto que todas las torres, el Árbol del Monarca. Y era su luz como la del sol a mediodía; y a un mismo tiempo ofrecía hojas, flores y frutos sin número, y ninguno de ellos se asemejaba a los demás que crecían en las ramas.

Nunca volvió a ver aquel Árbol, aunque lo buscó a menudo. Durante uno de estos viajes, mientras subía a las Montañas Exteriores, descubrió entre ellas una cañada angosta en cuyo fondo había un lago tranquilo e inmóvil a pesar de la brisa que agitaba el bosque circundante. La luz era en aquel lugar como un atardecer carmesí, pero nacía del lago. Contempló las aguas desde un pequeño acantilado de la orilla y le pareció que podía ver hasta una profundidad inconmensurable. Vio allí llamas de formas extrañas que se inclinaban, ramificaban y ondulaban como algas gigantes en una fosa marina, y criaturas de fuego que pululaban entre ellas. Lleno de asombro bajó hasta la orilla y tocó el agua con el pie, pero no era agua; era algo más duro que la piedra y más liso que el cristal. Se adentró unos pasos y se hundió pesadamente, y un resonante estruendo cubrió el lago y retumbó por las márgenes.