HABÍA UNA VEZ un pueblo, no hace mucho tiempo para los de buena memoria, ni muy distante para los de largas zancas. Llevaba el nombre de Wootton Mayor, porque era más grande que Wootton Menor, a pocos kilómetros de distancia en la espesura del bosque; aun así no era muy importante, aunque gozaba por entonces de prosperidad y contaba con un buen número de vecinos buenos, malos y regulares, como es habitual.

Era, a su manera, un pueblo notable, bien conocido en todos los contornos por la destreza de su gente en distintos oficios, pero sobre todo por su arte culinario. Disponía de una gran Cocina, propiedad del Ayuntamiento, y el Cocinero Mayor era todo un personaje. La Residencia del Cocinero y la Cocina lindaban con el Gran Pabellón, el edificio más amplio y antiguo del lugar, y el más hermoso. Estaba hecho de buena piedra y buena madera de roble, y bien cuidado, aunque ya no mostraba las pinturas y dorados que había lucido en épocas pasadas. En él tenían lugar las reuniones y debates de los lugareños, los festejos populares y reuniones familiares. Así que el Cocinero siempre se hallaba atareado, pues a su cargo corría el menú propio de todas estas ocasiones. En cuanto a las muchas fiestas que a lo largo del año se celebraban, la comida se juzgaba adecuada si era abundante y sabrosa.

Una festividad en particular era esperada por todos con especial interés, porque era la única del invierno. Duraba una semana, y al atardecer del último día se ofrecía una gran fiesta, llamada de los Niños Buenos, a la que no se convidaba a muchos. Faltaban, sin duda, algunos que merecían estar invitados, y por error se llamaba a otros que no eran dignos; así son las cosas, por mucha atención que intenten poner los que velan por tales asuntos. De cualquier forma, era el azar de la fecha de nacimiento lo que sobre todo determinaba que un niño tomase parte en la Fiesta de los Veinticuatro, ya que sólo se celebraba una vez cada veinticuatro años y únicamente se invitaba a veinticuatro muchachos. Todos esperaban que el Maestro Cocinero se luciera de forma especial en ocasión semejante, y además de otros muchos bocados apetitosos era costumbre que preparase una Gran Tarta. De su buen acierto (o de todo lo contrario) dependía casi exclusivamente que su nombre se recordase, pues rara vez, si alguna había habido, un Cocinero Mayor ocupaba su cargo el tiempo suficiente para preparar una segunda Tarta.

Llegó, sin embargo, una ocasión en que el entonces Cocinero Mayor (para sorpresa de todos, pues esto nunca había ocurrido antes) anunció de pronto que necesitaba unas vacaciones; y se marchó sin que nadie supiera dónde; y cuando algunos meses después regresó, parecía un tanto cambiado. Había sido un hombre afable, al que le agradaba ver divertirse a los demás, si bien él mismo era serio y de pocas palabras. Ahora se mostraba más jovial, y a menudo hacía y decía las cosas más graciosas; y en las fiestas solía incluso entonar canciones jocosas que nadie esperaba en boca de un Cocinero Mayor. También trajo consigo un aprendiz, y eso dejó sorprendido al pueblo.

No era extraño que el Cocinero tuviera un aprendiz. Era lo normal. A su debido tiempo el Cocinero escogía uno y le enseñaba cuanto sabía; y a medida que ambos avanzaban en edad, el aprendiz se iba haciendo cargo del trabajo más importante, de suerte que, cuando el Cocinero se retiraba o fallecía, él ya estaba allí, dispuesto a asumir el cargo y convertirse a su vez en Cocinero Mayor. Pero el actual Cocinero nunca había escogido un aprendiz. Solía decir: «Aún hay tiempo»; o bien: «Tengo los ojos abiertos, y elegiré uno cuando encuentre quien me convenga». Ahora, en cambio, había traído consigo a un simple chiquillo, y forastero. Era más vivaz que los muchachos de Wootton, de voz suave y muy educado, pero ridículamente joven para el puesto, apenas un adolescente a juzgar por su aspecto. Con todo, la elección del aprendiz era asunto del Cocinero y nadie tenía derecho a entrometerse; así que el muchacho se quedó, y vivió con él hasta que tuvo bastante edad para procurarse alojamiento propio. Pronto se acostumbraron a verlo por el pueblo, e hizo unos pocos amigos. Para ellos y el Cocinero, su nombre era Alf; para los demás solamente «el Aprendiz».

La siguiente sorpresa sólo tardó tres años en llegar. Una mañana de primavera el Cocinero Mayor se quitó el gorro blanco de faena, plegó los delantales limpios, colgó la chaqueta blanca, tomó un recio bastón de fresno y un hatillo, y se fue. Se despidió del Aprendiz, y nadie más estuvo presente.

«Hasta pronto, Alf», dijo. «Súpleme en el cargo lo mejor que sepas, que siempre lo harás muy bien. Confío en que no tendrás ningún problema. Si volvemos a encontrarnos, espero que me lo cuentes todo. Diles que he vuelto a irme de vacaciones, aunque esta vez ya no he de regresar».

En el pueblo hubo una gran conmoción cuando el Aprendiz repitió estas palabras a quienes acudían a la Cocina. «¡Qué faena!», decían. «¡Y sin avisar ni despedirse! ¿Cómo vamos a arreglarnos sin Cocinero Mayor? No ha dejado sustituto».

Nadie en estas discusiones pensó jamás en ascender de categoría al joven Aprendiz. Ahora era algo más alto, pero seguía teniendo el aire de un muchacho, y sólo llevaba tres años en el puesto.

Por fin, y a falta de otro mejor, eligieron a un vecino que sabía cocinar bastante bien los platos más comunes. De joven había ayudado al Cocinero en días de mucha labor, a pesar de lo cual éste nunca le había mostrado simpatía y no le quiso por aprendiz. Ahora era ya un hombre de cierta posición, casado y con hijos, y mirado con el dinero. «Al menos no desaparecerá sin previo aviso», dijeron, «y más vale un cocinero regular que estar sin nadie. Faltan siete años para la próxima Gran Tarta y para entonces ya sabrá componérselas».

Nokes, que tal era su nombre, quedó muy satisfecho con el giro que habían experimentado los acontecimientos. Siempre había deseado llegar a Cocinero Mayor, y jamás había dudado que podría salir airoso. Durante algún tiempo, a solas en sus dominios, solía encasquetarse el gorro blanco y mirarse en una sartén bruñida, mientras decía: «¿Qué tal, Maestro? No te sienta mal el gorro, parece hecho a medida. Confío que todo te vaya bien».

Y le fue bastante bien, porque al principio Nokes se esforzó cuanto pudo, y contaba con la ayuda de Alf. Verdad es que aprendió mucho de él, observándolo con disimulo, aunque Nokes nunca admitió tal cosa. Pero con el paso del tiempo se acercaba también la Fiesta de los Veinticuatro, y Nokes tuvo que pensar en la preparación de la Gran Tarta. Aun sin manifestarlo, el asunto lo tenía intranquilo, porque a pesar de que con la práctica de siete años podía elaborar tartas y dulces aceptables para ocasiones normales, sabía que se esperaba con expectación su Obra Magna y que tendría que dejar satisfechos a críticos severos, no sólo a los niños. También había que preparar otro pastel más pequeño de idénticos ingredientes y elaboración para los que acudían a ayudar en la Fiesta. Se suponía, además, que la Gran Tarta tendría que contener algo novedoso y sorprendente, no limitándose a ser una mera repetición de la anterior.

Entendía que, básicamente, habría de ser muy dulce y sabrosa, y decidió que iría por entero cubierta de azúcar glaseado, que al Aprendiz le salía muy bien. «Eso le dará el aire encantador de un cuento de hadas», pensó. Hadas y dulces eran dos de las muy escasas nociones que conservaba sobre gustos infantiles. Creía que al crecer uno se olvida de las hadas; no obstante, él seguía muy aficionado a los dulces. «¡Ah, las hadas!», dijo. «Eso me da una idea». Y así fue cómo se le ocurrió que podría colocar en medio de la Tarta, en lo alto de un pináculo, una figurilla vestida toda de blanco, con una varita mágica que rematase en una estrella de brillante metal; y a sus pies, en letras rosas glaseadas, «La Reina de las Hadas».

Mas cuando empezó a disponer los ingredientes para la Tarta comprobó que sólo tenía vagas nociones de lo que debía ir dentro; así que acudió a algunos viejos libros de recetas que habían pertenecido a cocineros anteriores. Lo dejaron perplejo, aun en los casos en que llegaba a entender la letra, porque citaban muchas cosas de las que no había oído hablar, y otras que había olvidado y que ahora no tenía tiempo de obtener; pero pensó que podía probar con una o dos especias de las que hablaban los libros. Se rascó la cabeza y recordó una vieja caja negra con distintos compartimientos, donde el último cocinero había guardado tiempo atrás las especias y otros artículos para las tartas de importancia. No la había visto desde que se había hecho cargo del puesto. Después de buscar un poco, la encontró en un estante alto de la despensa.

La bajó y sopló el polvo que cubría la tapa, pero al abrirla vio que quedaban muy pocas especias, y que estaban secas y rancias. Sin embargo, en un compartimiento arrinconado advirtió una estrella diminuta, apenas mayor que una moneda de seis peniques, oscurecida como si fuese de plata y hubiese perdido el brillo.

«¡Qué gracioso!», comentó mientras la levantaba a la luz.

«¡No, no lo es!», dijo tras él una voz, tan de improviso que le hizo dar un respingo. Era la voz del Aprendiz, que jamás había hablado antes al Cocinero en ese tono. Lo cierto es que muy raramente le dirigía la palabra, a menos que Nokes lo hiciese primero. Todo muy bien y muy propio de un jovenzuelo; puede que sea hábil con el azúcar glasé, pero aún le queda mucho por aprender: tal era la opinión de Nokes.

«¿Qué quieres decir, jovencito?», dijo con cierto desagrado. «Si no es gracioso, ¿qué es entonces?».

«Es mágica», respondió el Aprendiz. «Viene del País de Fantasía».

El Cocinero se echó a reír. «De acuerdo, de acuerdo», le dijo. «Es casi lo mismo; pero si prefieres, llámalo así. Algún día crecerás. Ahora puedes seguir quitando las pepitas a las pasas. Si ves alguna de ese extravagante país, dímelo».

«¿Qué va a hacer con la estrella, Maestro?», preguntó el Aprendiz.

«Colocarla en la Tarta, naturalmente», contestó el Cocinero. «Nada más propio, sobre todo si procede de Fantasía», ironizó. «Seguro que has ido, y no hace mucho por cierto, a esas fiestas infantiles en que se esconden en los dulces baratijas como ésta, y calderilla, y cosas por el estilo. Al menos así se hace en este pueblo. A los niños les gusta».

«Pero eso no es una baratija, Maestro, es una estrella mágica», arguyó el Aprendiz.

«Ya te lo he oído antes», replicó el Cocinero. «Muy bien. Se lo diré a los niños. Les hará reír».

«No lo creo, Maestro», dijo el Aprendiz. «Pero es lo que hay que hacer, sin ninguna duda».

«¿Con quién te crees que estás hablando?», dijo Nokes.

A su debido tiempo la Tarta quedó fabricada, pasó por el horno y se la cubrió de azúcar; casi todo lo hizo el Aprendiz.

«Cómo estás tan empeñado con lo de Fantasía, te dejo hacer la Reina», le dijo Nokes.

«Muy bien, Maestro», contestó. «Si está muy ocupado, yo la haré. Pero ha sido idea suya, no mía».

«Me toca a mí tener ideas, no a ti», dijo Nokes.

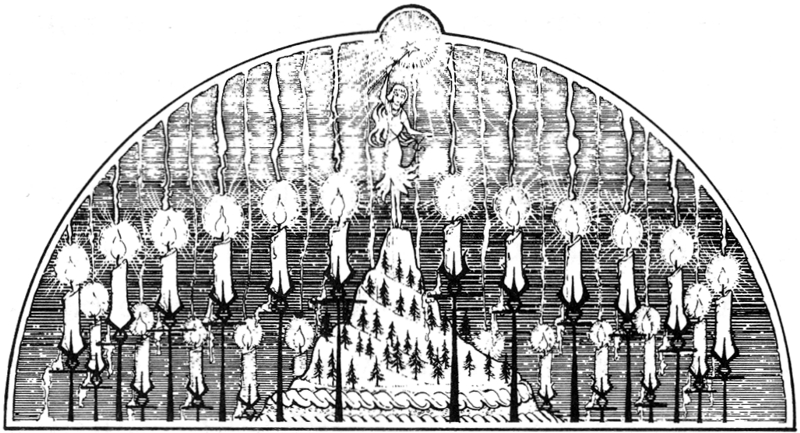

La Tarta se alzó durante la Fiesta en el centro de una larga mesa, rodeada por un círculo de veinticuatro velas rojas. Remataba en una pequeña montaña blanca por cuyas laderas brotaban arbolillos que relucían como cubiertos de escarcha; y en la cumbre se veía una figura blanca y menuda apoyada sobre un solo pie como nívea bailarina; llevaba en la mano una diminuta varita mágica de azúcar, resplandeciente de luz.

Los niños la miraron con ojos extasiados, y uno o dos aplaudieron y exclamaron: «¡Es preciosa, como en un cuento de hadas!». Al Cocinero le agradó el comentario, pero el Aprendiz parecía contrariado. Allí estaban los dos: el Maestro para cortar la Tarta cuando llegase el momento, y el Aprendiz para afilar el cuchillo y entregárselo.

El Cocinero lo tomó por fin y se acercó a la mesa. «He de deciros, queridos niños», comenzó, «que bajo esta capa de azúcar hay una tarta con muchas cosas sabrosas; y muy dentro hay también otras muchas cosillas bonitas, chucherías, pequeñas monedas y así, y me han dicho que trae suerte encontrarlas en el trozo que os toque. Hay veinticuatro en toda la Tarta, de modo que toca una a cada uno, si la Reina de las Hadas juega limpio. Aunque no siempre lo hace, porque es algo tramposilla. El señor Aprendiz lo sabe muy bien». El Aprendiz se apartó y observó con atención las caras de los niños.

«¡No! ¡Se me olvidaba!», dijo el Cocinero. «Esta tarde hay veinticinco. Hay también una estrellita de plata con una magia especial, o eso dice el señor Aprendiz. Así que tened cuidado. Si os rompéis con ella uno de esos preciosos dientes, la estrella mágica no os lo podrá arreglar. De todas formas, espero que dar con ella os traiga una ventura especial».

Fue una buena Tarta, y nadie pudo ponerle reparos, a excepción del tamaño, que no fue el que se requería. Una vez cortada cada niño recibió un gran trozo, pero no sobró nada, así que no hubo segunda vuelta. Pronto se acabaron las porciones, y de vez en cuando aparecía una chuchería y una moneda. Hubo quien encontró una, otros dos y algunos ninguna; así es la suerte, tanto si hay una figura con varita mágica en la Tarta como si no. Mas cuando terminaron con todo el dulce no apareció rastro alguno de la estrella maravillosa.

«¡Vaya por Dios!», dijo el Cocinero. «Eso quiere decir que después de todo, no era de plata: debe de haberse derretido. O quizá el señor Aprendiz llevaba razón y era realmente mágica, y se ha esfumado sin más y ha regresado al País de Fantasía. No me parece una broma muy adecuada». Sonrió al Aprendiz con afectación y éste le devolvió una mirada seria y en ningún momento sonrió.

No obstante, la estrella de plata era en verdad una estrella encantada; el Aprendiz no solía equivocarse en este tipo de cosas. Lo que había sucedido es que uno de los muchachos de la Fiesta se la había tragado sin percatarse, si bien había encontrado en su porción una moneda de plata y se la había dado a Nell, la niña que tenía al lado y que parecía tan contrariada por no haber hallado nada en su trozo… A veces el muchacho se preguntaba qué habría sido de la estrella, sin saber que la llevaba dentro, escondida en algún lugar donde pasaba inadvertida, que era lo que se pretendía que sucediese. Allí permaneció durante mucho tiempo, hasta que también le llegó su hora.

La Fiesta tuvo lugar a mediados del invierno, pero ya era el mes de junio y la noche apenas si traía consigo alguna oscuridad. Como no tenía sueño, el muchacho se levantó antes del amanecer: era su décimo cumpleaños. Miró por la ventana y el mundo le pareció tranquilo y expectante. El airecillo, fresco y fragante, agitaba el último sueño de los árboles. Luego vino el día, y oyó en la distancia los primeros gorjeos matutinos de los pájaros, in crescendo a medida que se le acercaban, hasta que lo inundaron por entero, esparciéndose por los campos vecinos y pasando hacia el oeste como una ola de música mientras el sol se asomaba por la orilla del mundo.

«Me recuerda el País de Fantasía», oyó decir a su propia voz. «Pero allí también canta la gente». Comenzó entonces a cantar, alto y claro, con palabras extrañas que parecía saber de memoria; y en ese momento la estrella le cayó de la boca y él la recogió en la palma de la mano. Era ahora de plata reluciente y brillaba a la luz del sol; temblaba, empero, y se alzó levemente como si estuviese a punto de levantar vuelo. Sin pensarlo, el muchacho se golpeó la frente con la mano y allí quedó en el centro la estrella, y allí la llevó durante muchos años.