LA FUGA

El canadiense había comprendido el grave peligro en que se hallaban. No era necesario tener gran memoria para recordar la perdigonada que Armando había descargado en el pecho del hechicero disputándose el alce a cuyos lomos había salido de la selva. El acaso hizo que llegasen a la aldea los cinco guerreros en el preciso momento en que nuestros amigos estaban a punto de salir de allí, engañando al otro hechicero.

También Armando había reconocido a los acompañantes del soberbio piel roja, gran sacerdote de la tribu que le disputaba el alce, y se apresuró a seguir a Bennie, arrastrando tras sí a su tío. Al ver que todos huían, Back estimó prudente imitarlos, y lo hizo sin pérdida de tiempo.

Antes de que los indios se repusieran del estupor que les produjo la acción de los blancos, ya estaban éstos en el almacén de las pieles con las armas en la mano y dispuestos a empezar la lucha, amparados por aquella especie de fortín de troncos de árboles.

Al ver dónde se refugiaban, los Tananas se quedaron por de pronto indecisos; luego fueron a sus tiendas para armarse, y se lanzaron contra el almacén, aullando como lobos hambrientos y blandiendo amenazadoramente sus fuertes lanzas y sus pesadas hachas.

El hechicero se convirtió inmediatamente en su más feroz enemigo, porque veía su salvación en la muerte de los blancos, no creyendo difícil poder acusarlos de haber maleficiado al jefe. Así, pues, se decidió a capitanear la turba feroz y salvaje que pedía su exterminio.

—¡Cuernos de bisonte! —exclamó el vaquero, que se había acercado a la puerta—. ¡No sé cómo me contengo y no envío al diablo a ese canalla de hechicero! ¡Pero que aguarde, que a cada puerco le llega su San Martín!

—Me parece que la cosa toma muy mal cariz —dijo Falcone—. Son por lo menos ciento.

—¡Bah! ¡Tenemos cuatrocientos o quinientos cartuchos; y si creen cogemos fácilmente, se llevarán buen chasco! ¿No te parece, Armando?

—No espero más que sus órdenes para abrir el fuego.

—Esperemos.

—¿Qué?

—Quizá sean razonables. ¡Ah! ¡Ahí viene el farsante del hechicero! Quizá desee parlamentar, porque se adelanta solo. ¡Veamos lo que quiere!

En efecto; el sacerdote Tanana se acercaba haciendo señas de que quería hablar. Bennie se colgó el revólver al cinto, y con el fusil en la mano salió de la cabaña. Sus compañeros apuntaban con los fusiles a los demás indios, agrupados detrás del hechicero, temiendo alguna traición de su parte.

Una vez frente a frente los dos hombres, y a dos pasos de distancia uno de otro, el indio dijo:

—¡Escuche el hombre blanco! ¡Un jefe va a hablar!

—¡Hable el piel roja! ¡Soy todo oídos!

—El más joven de tus compañeros ha cometido un grave delito,

—¿Qué me cuentas?

—Sí; el joven de rostro pálido ha matado al gran sacerdote de nuestra tribu.

—Lo sé. Pero ¿ignoras el motivo? ¿No sabes que el hechicero tu hermano quería matar al joven blanco por no cederle un alce que no pertenecía al Tanana?

—Eso no lo sé.

—Pues yo te lo digo.

—No pongo en duda las palabras del cazador blanco; pero el joven ése debe morir por haber matado a un sacerdote Tanana.

—¡Bah! ¿Crees que somos tan miserables que dejaremos a tus hombres que lo maten? Ha matado a tu compañero para defenderse, y tú y los tuyos sabéis que hemos de oponernos a tiros. ¡He dicho! Comunica mi respuesta a los guerreros de tu tribu.

—El hombre blanco habla como un niño.

—¡El hombre blanco está acostumbrado a pelear contra los indios!

—Pero somos muchos.

—En cambio, nosotros, aunque pocos, estamos armados de fusiles.

—Entonces, ¿quiere el rostro pálido la guerra?

—No; pero estamos dispuestos a sostenerla. Lo que deseamos es irnos.

—Eso es imposible. Sin embargo…

—Sin embargo, ¿qué?

—Podemos evitar el derramamiento de sangre.

—Veamos cómo.

—Cura a nuestro jefe y os dejaremos iros sanos y salvos.

—Amigo mío, debo decirte que tu jefe se muere sin remedio y que todas las medicinas del mundo no pueden curarle. ¿Qué quieres hacerle? Es tan viejo como Noé; o para que lo entiendas mejor, como Manitu, como el Gran Espíritu vuestro. Tiene los pulmones deshechos.

—Pero me habíais dicho que en el fuerte Scelkirk había una medicina que le curaría. ¿Querías engañarme?

—No; quería simplemente retorcerte el pescuezo.

—¿Qué quiere decir el hombre blanco? —preguntó el indio, rechinando los dientes.

—Que eres un bribón peor aún que tu compañero, y que si no nos dejas pronto en paz, te enviaré a que te reúnas con el gran sacerdote. ¡Ea! ¡Ya hemos acabado! ¡Vete! ¡Haz que nos dejen el paso libre o te planto un balazo en tu cráneo de oso pardo!

Al saber la respuesta del cazador blanco, los indios se pusieron furiosos. Aullaban como manada de lobos hambrientos y daban brincos como locos, cual si se excitasen para la lucha. Cuando creyeron que habían tomado suficiente coraje, varios de los más audaces se precipitaron hacia la cabaña.

Los blancos no querían ser los primeros que rompieran las hostilidades, y así, hicieron una descarga al aire. Al oír aquellos disparos y silbar las balas sobre su cabeza, no sólo se detuvieron los indios, sino que volvieron la espalda y echaron a correr, desalojando inmediatamente la plaza.

—¡No me parecen muy animosos! —dijo Armando.

—No lo digas tan pronto —respondió Bennie—. Los Tananas gozan fama de ser audaces, y lo saben los rusos, que muchos años se vieron obligados a luchar con ellos encarnizadamente y sufrieron grandes pérdidas.

—Temo que hayan cambiado de plan —dijo Back.

—¿Qué quiere usted decir? —preguntó Falcone.

—Que se preparan a sitiarnos.

—¿Lo cree usted así?

—Tiene razón Back. Vea usted aquellos bellacos: se ocultan detrás de las tiendas y no nos pierden de vista —dijo Bennie.

—¿Por qué no intentamos una salida vigorosa?

—Porque sería necedad, Armando. Reflexiona que son más de ciento, y que si se lanzaran sobre nosotros, lo pasaríamos mal.

—¿Qué cree usted, pues, que debemos hacer, Bennie? —preguntó el mecánico.

—Aguardar a que sea de noche e intentar la fuga por sorpresa.

—Me fío completamente de usted, Bennie.

—Además, anda dándome vueltas por el cerebro un proyecto que vale la pena —añadió el vaquero, mirando las pieles que había en la cabaña.

—¿Qué proyecto?

—Ya lo sabrás más tarde, cuando lo haya madurador Por lo pronto, dejemos que los Tananas nos vigilen a su gusto.

Cerraron la puerta, la atrancaron con recias pértigas que hallaron en un rincón y abrieron dos agujeros para vigilar a los sitiadores y pasar los cañones de las escopetas. Luego, como no eran amigos de la oscuridad y en la cabaña había buena provisión de «peces candelas», encendieron varios.

Apenas habían terminado aquellos preparativos, y cuando estaban pensando en encender también fuego para hacer la cena, pues tenían consigo sus provisiones, oyeron aullidos ensordecedores.

Creyendo que los indios comenzaban el combate, se precipitaron a las troneras para ver lo que hacían, y se convencieron de que se trataba de cosa muy diferente. Toda aquella algarabía la producía el hechicero haciendo otra tentativa más para sacar el espíritu maligno del cuerpo del pobre jefe de la tribu, que se moría sin remedio.

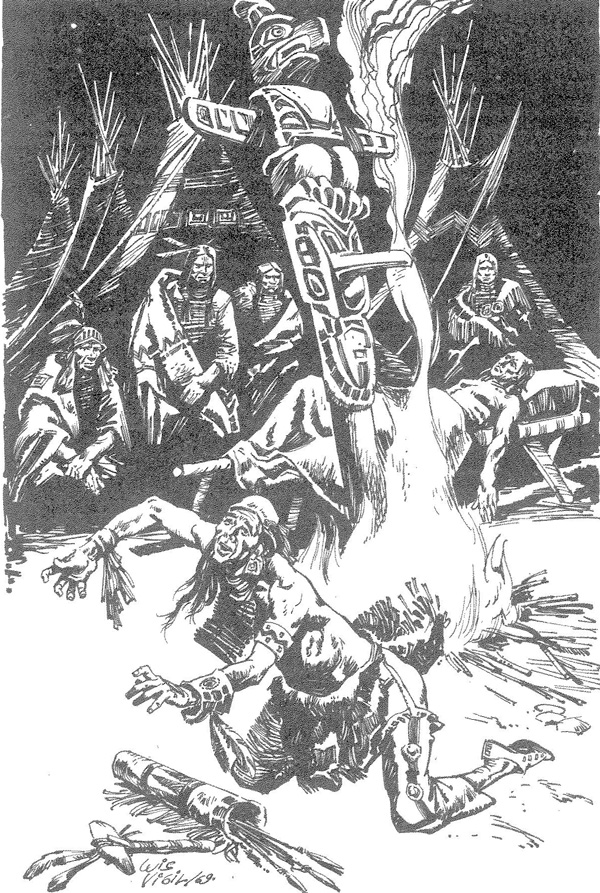

Para ello se habían hecho extraordinarios preparativos. En la plaza, ante la tienda del enfermo, se habían encendido cuatro grandes hogueras, en las cuales sería quemado el obstinado espíritu que atormentaba al anciano sakem. El jefe fue sacado de su tienda y depositado sobre una piel de alce entre las cuatro hogueras. El pobre diablo parecía agonizante y tosía convulsivamente como si fuera a echar los pulmones por la boca.

Los indios comenzaron a cantar, a coro y con sordina, sin duda, una invocación. El hechicero, colocado cerca del jefe, parecía espiar el momento oportuno para entablar la batalla con el mal espíritu.

En atención a las circunstancias se había vestido de gran gala, con su manto de piel de oso gris pintarrajeado de rojo, negro y azul oscuro, y adornándose el cuello, los brazos y las piernas con enorme profusión de amuletos de extraordinaria e infalible eficacia.

Aguardó a que los indios terminasen el coro, después se inclinó sobre el enfermo y pareció que agarraba algo, poniéndose a dar saltos endiablados; agitaba locamente los brazos, daba golpes al aire en todas direcciones y patadas a diestra y siniestra. Sin duda, había aferrado al espíritu del mal; pero éste consiguió soltarse y rondaba otra vez el cuerpo del enfermo para colarse nuevamente en él de rondón.

Por fortuna, el mago velaba; lo veía, aunque sólo él era capaz de verlo; los demás no veían tal espíritu; ni Bennie, a pesar de tener vista de lince.

Empeñóse desesperada lucha entre el hechicero y el invisible espíritu del mal. Aquél consiguió varias veces atraparlo, e intentó ahogarlo entre sus brazos y su pecho; pero el maldito se le escapaba siempre y volvía a perseguirlo a puñetazos y a coces, tratando de lanzarlo a una de las hogueras.

¡Que si quieres! De pronto echó a correr como un condenado, manifestando el más profundo espanto.

—¡Ah! Era que el pícaro espíritu maligno se le había entrado en el cuerpo a él, y el pobre mago brincaba, bufaba, aullaba, rechinaba los dientes, se tiraba al suelo, revolcándose en el fango como un cerdo, y echaba espuma por la boca y chispas por los ojos, que parecían querer salírsele de las órbitas.

Entre tanto, los indios habían vuelto a entonar su coro, elevando gradualmente la voz, y luego, cogidos de la mano, pusiéronse a danzar en corro como una banda de locos. Por fin, cesó aquella algarabía y confusión. El hechicero concluyó por sacarse del cuerpo el espíritu del mal y arrojarlo al fuego.

Un estruendoso y vibrante alarido de júbilo anunció a los cazadores que habían conseguido la victoria sobre el enemigo y que, por consiguiente, el jefe viviría. Dos indios, seguramente dos altos funcionarios de la tribu, se acercaran al sakem, le cogieron por debajo de los brazos y lo pusieron en pie, asegurándole que ya estaba curado e invitándole a andar. El pobre viejo, que tenía ciega confianza en el hechicero, intentó dar algunos pasos; pero de pronto vaciló y cayó pesadamente al suelo, permaneciendo inmóvil. No obstante la victoria alcanzada por el mago a costa de tantos esfuerzos, el jefe había muerto.

Aterrados los Tananas, empezaron a aullar, mientras el hechicero, previendo una gran borrasca, huyó con toda la ligereza que le permitían sus piernas, y abandonando, quizá para siempre, al muerto y aun a los vivos.

—¡Ah, farsante! —exclamó Bennie—. ¡Trata de ponerte fuera del alcance de mis manos o de mis armas, porque, si volvemos a veros, te meteré en el cuerpo el espíritu maligno!

—¿Qué sucederá ahora? —preguntó el mecánico.

—Pues que enterrarán al muerto y nombrarán otro jefe

—¿Y nosotros?

—Nosotros seremos quizá más vigilados que antes.

—¿Y qué tenemos que ver con la muerte del jefe?

—¡Cualquiera les saca de la cabeza a esos salvajes la idea de que somos nosotros la causa de la muerte de su jefe, bien por no haber querido curarlo o por maleficio! Capaces son de querer sacrificarnos sobre la tumba del sakem —dijo el canadiense.

—¿Sacrifican seres humanos sobre la tumba de los jefes? —preguntó Armando.

—A veces, sí. Especialmente los indios de las islas, los del Khutsuoo, por ejemplo, acostumbran a matar esclavos y mujeres viejas para que hagan compañía al jefe en su largo viaje por el otro mundo.

—¿Nos tocará a nosotros esa terrible suerte?

—No temas, Armando —contestó el vaquero sonriendo—; esta noche, para los funerales del sakem, les preparo una pequeña sorpresa. Sólo me inquieta una cosa.

—¿Cuál?

—Saber dónde han puesto nuestros caballos.

—Yo lo sé —dijo Back—. Están encerrados en un recinto al extremo de la aldea.

—¡Magnífico! Entonces, preparemos la cena y no nos preocupemos ahora de los indios.

Careciendo de leña, Bennie y Back amontonaron varios «peces candelas» en medio de la cabaña, hicieron con hierros cruzados una especie de parrillas, encendieron fuego, y pusieron a asar un buen trozo de cisne. Hubieran preferido cocerlo en la olía, pero carecían de agua, y, por consiguiente, tuvieron que renunciar al caldo.

Mientras los dos vaqueros hacían la cena, los italianos vigilaban por las mirillas. Los indios hicieron los preparativos para los funerales, que son sencillísimos. Ante la tienda del muerto habían plantado un gran árbol pintado de colores vivos, y de cuyas ramas colgaban collares de perlas, pieles de lobo, de nutria, de glotones y de marta, cuchillos, hachas y las ropas principales del muerto, que iban a ser repartidas entre los parientes del difunta y los más conspicuos personajes de la tribu.

En medio de la plaza colocaron el féretro, una especie de canoa de corteza de abedul capaz de contener el cadáver y las armas que había usado, y que luego suspenderían en la selva a los cuatro extremos de su tumba en cuatro estacas clavadas a dos metros del suelo.

Se habían encendido muchas hogueras, en las cuales pusieron a asar cuartos enteros de oso y pescado en abundancia, que iban a comerse antes de enterrar al sakem, según costumbre de aquellos pueblos, que se atracan como bárbaros antes de conducir sus muertos a la última morada.

Las tinieblas comenzaban a esparcir su manto, y los indios se preparaban a reunirse, saltando y dando alaridos, cuando Bennie llamó a sus compañeros y les dijo:

—Hay que aprovechar el momento si queremos escapar.

—¿Qué piensa usted que podríamos hacer? —preguntó el señor Falcone.

—Una mascarada que va a poner los pelos de punta a los Tananas —contestó el canadiense.

Tío y sobrino lo miraron con estupor. Back, que debía de haber comprendido la intención de su compañero, se echó a reír.

—¿Quiere usted explicarme?… —interrogó el mecánico.

—¡Síganme! —fue la respuesta del cazador.

Y acercándose al rincón donde habían amontonado las pieles, eligió cuatro de oso gris, muy bien curadas, enormes; se endosó una, tratando de taparse el rostro con el hocico de la fiera, y echó a correr a cuatro patas.

—¿No parezco un oso de verdad?

—Sí; un poco bajito; pero de noche puede usted pasar por un grizzly.

—Sólo de noche —añadió Back.

—¡Pues bien, amigos; os aseguro que vamos a producir un sorprendente efecto!

—¿Quiere usted asustar a los Jananas?

—¡Ya lo creo! ¡Les haremos huir! ¡Ahí es nada verse atacados por cuatro osos grises!

—Sobre todo, si se apoya el ataque con algunos tiros —añadió el mejicano.

Los dos italianos rieron alegremente.

—¡Vaya; no perdamos tiempo, amigos! Por el momento los indios no piensan en nosotros, pero nos queda bastante que hacen Ante todo, necesitamos abrirnos paso por esta pared de la cabaña, pues no sería prudente salir por la puerta

—¡Como que se aguaría la fiesta! Comprenderían que éramos osos de pega.

—Estamos a sus órdenes, Bennie.

Este, antes de comenzar el trabajo, se dirigió a observar a los indios, que al parecer se habían olvidado de los presos. Estaban todos agrupados en la plaza, hombres, mujeres y chicos, aullando y danzando en torno del féretro del jefe.

El momento no podía ser más oportuno.

El canadiense, con Armando y Back, manejando los machetes, consiguieron romper un palo y otro, hasta abrir suficiente paso para salir; cargaron cuidadosamente las escopetas, las ocultaron entre la piel como pudieron y salieron a cuatro patas como verdaderos osos.

La tribu entera de los Ta nanas continuaba en la plaza, dando brincos y alaridos, bailando vertiginosamente y aullando como endemoniados.

En las hogueras seguían asándose las carnes que se preparaban a engullir antes de enterrar al que fue su sakem.

Los cuatro futuros mineros, disfrazados de osos, dieron vuelta a la cabaña y se ocultaron en un matorral cercano. Una vez allí, pusiéronse en pie y trataron de imitar el ronco y desapacible grito de los terribles plantígrados, cuyas pieles los cubrían.