No es sorprendente que la teoría de Luce sobre la identidad sexual fuese popular a principios de los años setenta. En aquella época, según expresión de mi primer barbero, todo el mundo se apuntaba a lo unisex. La opinión más generalizada era que el medio ambiente constituía el factor determinante de la personalidad, que cada niño era como una pizarra en blanco sobre la que podía escribirse cualquier cosa. Mi propio historial médico sólo era un reflejo de lo que por entonces ocurría a todo el mundo en el plano psicológico. Las mujeres se parecían cada vez más a los hombres y éstos a las mujeres. Hubo un tiempo durante los setenta en que las diferencias sexuales estuvieron a punto de desaparecer. Pero entonces surgió otra cosa.

Se llamaba biología evolutiva. Bajo su influjo volvieron a separarse los sexos, los hombres como cazadores y las mujeres como recolectoras. Ya no era la educación lo que nos formaba, sino la naturaleza. Los impulsos de los homínidos, que databan del 20000 a. C., seguían siendo dominantes. De manera que así hemos llegado a las simplificaciones que hoy nos brindan las revistas y la televisión. ¿Por qué los hombres son incapaces de comunicarse? (Porque cuando iban de caza tenían que guardar silencio). ¿Por qué se comunican tan bien las mujeres? (Porque tenían que decirse a gritos dónde estaban la fruta y las bayas). ¿Por qué los hombres nunca encuentran nada en la casa? (Porque tienen un campo visual reducido, útil para seguir el rastro de la presa). ¿Por qué las mujeres encuentran tan fácilmente las cosas? (Porque estaban acostumbradas a otear el horizonte para proteger su cubil). ¿Por qué las mujeres no saben aparcar en doble fila? (Porque un nivel bajo de testosterona inhibe el cálculo espacial). ¿Por qué los hombres no preguntan direcciones? (Porque es un signo de debilidad, y los cazadores nunca muestran debilidad). Ahí es donde estamos hoy. Los hombres y las mujeres están hartos de ser una misma cosa. Quieren ser diferentes otra vez.

Por tanto, tampoco sorprende que la teoría del doctor Luce se viera atacada en la década de los noventa. El niño ya no era una pizarra limpia: todo recién nacido llevaba inscrita la marca de la genética y la evolución. Mi vida está en el centro de ese debate. En cierto sentido, yo soy la solución. Al principio de mi desaparición, el doctor Luce estaba ansioso por encontrarme, sintiendo que había perdido su mayor hallazgo. Pero después posiblemente comprendió por qué me había fugado, llegando a la conclusión de que no le servía de apoyo a su teoría, sino que más bien era prueba de lo contrario. Confiaba en que me mantuviera callado. Tras publicar sus artículos sobre mí, rezó para que no apareciese y empezase a refutarlos.

Pero la cosa no es tan sencilla. Yo no encajo en ninguna de esas teorías. Ni en la de la biología evolutiva ni en la de Luce. Mi conformación psicológica no concuerda con ese esencialismo tan popular en el movimiento intersexual. A diferencia de otros de los llamados pseudohermafroditas varones de los que se ha escrito en la prensa, yo nunca me sentí fuera de lugar siendo chica. Sigo sin encontrarme enteramente a gusto entre hombres. El deseo me hizo cruzar al otro lado, el deseo y la realidad de mi cuerpo. En el siglo XX, la genética introdujo en nuestras propias células la antigua noción griega del destino. El nuevo siglo que acabamos de estrenar ha descubierto algo diferente. Contrariamente a todas las expectativas, el código subyacente en nuestro ser es deplorablemente inadecuado. En lugar de los 200.000 genes esperados, sólo tenemos 30.000. No muchos más que una mosca.

De manera que surge otra nueva y extraña posibilidad. Debilitada, indefinida, desdibujada, pero no enteramente borrada: el libre albedrío vuelve a la escena. La biología nos da un cerebro. La vida lo convierte en intelecto.

En cualquier caso, en el San Francisco de 1974, la vida se esforzaba por darme uno.

Ahí está otra vez: el olor a cloro. Bajo el aroma, nasalmente grato, de la chica que se sentaba a horcajadas sobre sus piernas, pero distinto del mantecoso olor a palomitas de maíz que aún permea las viejas butacas del cine, el señor Go percibe el inconfundible olor de una piscina. ¿Ahí dentro? ¿En el Sixty-Niners? Olisquea. Flora, la chica sentada sobre él, dice:

—¿Te gusta mi perfume?

Pero el señor Go no contesta. El señor Go no suele hacer caso a las chicas que paga para que se columpien sobre su regazo. Lo que más le gusta es tener encima una chica subiendo y bajando como una rana mientras contempla a otra muchacha que baila en el escenario en torno a una barra reluciente. El señor Go es multifuncional. Pero esta noche es incapaz de dividir sus atenciones. El olor a piscina le está distrayendo. Y así lleva más de una semana. Volviendo la cabeza, que oscila suavemente bajo los esfuerzos de Flora, el señor Go observa la cola que se está formando frente al cordón violeta. La sala, con sus aproximadamente cincuenta butacas, está casi enteramente vacía. Entre la luz azulada, sólo se distinguen unas cuantas cabezas de hombres, algunas frente al escenario, otras, como la del señor Go, acompañadas de jinete: amazonas oxigenadas.

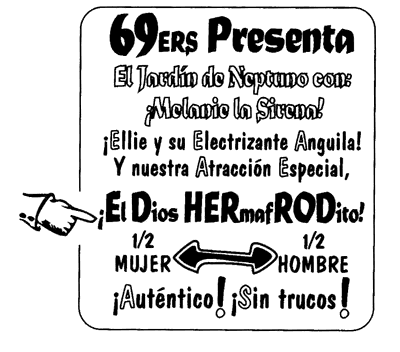

Tras el cordón violeta hay un tramo de escaleras bordeado de luces parpadeantes. Para subir, hay que pagar una entrada aparte de cinco dólares. Al llegar al segundo piso del club (según le han dicho al señor Go), la única opción es entrar en una cabina, donde es preciso insertar fichas que hay que comprar abajo al precio de veinticinco centavos cada una. Tras hacer todo eso, se tiene derecho a echar un rápido vistazo a algo que el señor Go no ha entendido muy bien. El inglés del señor Go es más que adecuado. Lleva cincuenta y dos años viviendo en Estados Unidos. Pero el cartel que anuncia las atracciones del piso de arriba no tiene mucho sentido. Por eso siente curiosidad. Que el olor a cloro estimula aún más.

Pese a que en las últimas semanas hay más tránsito hacia el segundo piso, el señor Go aún no ha subido. Ha permanecido fiel a la planta baja, donde por el módico precio de admisión de diez dólares puede elegir entre diversas actividades. El señor Go, si así lo desea, puede salir de la Sala de Espectáculos y entrar en la Cámara Oscura al final del pasillo. En la Cámara Oscura hay linternas que arrojan diminutos puntos de luz. Las manejan hombres que avanzan agachados. Si uno se adentra lo suficiente en la estancia, encuentra a una chica, a veces a dos, tendida en una plataforma tapizada de gomaespuma. Claro que en cierto modo presuponer la existencia real de una chica, o incluso de dos, es un acto de fe. En la Cámara Oscura nunca se ve a una chica completa. Sólo trozos. Se ve lo que iluminan las linternas. Una rodilla, por ejemplo, o un pezón. O bien, lo que resulta de especial interés al señor Go y sus compañeros, se ve el objeto de objetos, purificado, por decirlo así, sin la rémora de un cuerpo ligado a él.

El señor Go también puede aventurarse en el Salón de Baile. Allí hay chicas que están deseando bailar una pieza lenta con el señor Go. De todos modos a él no le gusta la música de discoteca, y a su edad se cansa fácilmente. Requiere demasiado esfuerzo apretar a las chicas contra las paredes guateadas del Salón de Baile. El señor Go prefiere, con mucho, sentarse en la Sala de Espectáculos, en las butacas salpicadas de manchas que originalmente estaban en un cine art déco de Oakland ya demolido.

El señor Go tiene setenta y tres años. Todas las mañanas, para conservar su virilidad, se bebe un té que contiene cuerno de rinoceronte. También come vesícula de oso, cuando la encuentra en la farmacia china de su barrio. Los afrodisíacos parece que dan resultado. El señor Go llega al Sixty-Niners al anochecer. Le gusta hacer una broma a la chica que se le sienta en el regazo:

—El señor Go quiere gogó.

Ésa es la única ocasión en que ríe o sonríe, cuando hace esa broma.

Cuando el club no está lleno —abajo rara vez lo está, dicho sea de paso—, Flora hace a veces compañía al señor Go durante tres o cuatro canciones. Por un dólar, le cabalga durante una canción; pero sigue montándole gratis durante un par de canciones más. A ojos del señor Go, ése es uno de los méritos de Flora. Ya no es joven, pero tiene una piel clara, agradable. Al señor Go le da la impresión de que está sana.

Esta noche, sin embargo, al cabo de sólo dos canciones. Flora se baja del señor Go, rezongando.

—No soy una entidad de crédito, ¿sabes? —dice antes de marcharse.

El señor Go se levanta, arreglándose los pantalones, y justo entonces el olor a piscina lo asalta de nuevo y la curiosidad acaba dominándolo. Arrastrando los pies, sale de la Sala de Espectáculos y mira escaleras arriba, al cartel que dice:

Y el señor Go ya no puede aguantar la curiosidad. Compra una entrada y un puñado de fichas y se pone a la cola con los demás. Cuando el gorila los deja pasar, sube la destellante escalera. Las cabinas de la planta alta no tienen números, sólo una luz que indica si están ocupadas. Encuentra una vacía, cierra la puerta al entrar e introduce una ficha en la ranura. Inmediatamente se corre una cortina para revelar una mirilla que descubre el fondo de una piscina. Se oye música por un altavoz del techo y una voz grave empieza a narrar una historia:

—Había una vez en la antigua Grecia una laguna encantada. Esa laguna estaba consagrada a Salmacis, la ninfa del agua. Y un día, Hermafrodito, un hermoso muchacho, fue a bañarse allí.

La voz continúa, pero el señor Go ya no le presta atención. Está mirando a la piscina azul, en la que no se baña nadie. Se pregunta dónde estarán las chicas. Empieza a lamentar haber comprado una entrada para el Jardín de Neptuno. Pero entonces, la voz declama:

—¡Señoras y caballeros, he aquí al dios Hermafrodito! ¡Medio mujer, medio hombre!

Se oye el ruido de algo al caer al agua, que se pone blanca y después rosa. A sólo unos centímetros de la mirilla aparece un cuerpo, un cuerpo vivo. El señor Go lo observa. Entorna los ojos. Aprieta la nariz contra la mirilla. Nunca en la vida ha visto lo que ahora tiene delante de los ojos. Ni en todos los años que lleva visitando la Cámara Oscura. No está seguro de que le guste. Pero la visión le da una sensación extraña, de ingravidez, de mareo, y en cierto modo, de juventud. En ese momento la cortina se cierra. Sin vacilar, el señor Go introduce otra ficha en la ranura.

El Sixty-Niners de San Francisco, el club de Bob Presto: estaba en North Beach, a la vista de los rascacielos del centro. Era un barrio de cafés italianos, pizzerías y bares de topless. En North Beach había templos de striptease como el Carol Doda’s, con su famoso busto recortado en la marquesina. En la acera, voceadores cogían por banda a los transeúntes.

—¡Caballeros! ¡Entren a ver el espectáculo! Pasen a echar una mirada. Un vistazo no cuesta nada.

Mientras el individuo que estaba a la puerta del club de al lado gritaba:

—¡Tenemos las mejores chicas, pasen, que se abre el telón!

Y el siguiente:

—¡Espectáculo erótico en vivo, caballero! ¡Y, además, en nuestro establecimiento podrá ver el partido!

Los voceadores eran tipos interesantes, poetas manqués en su mayor parte, y se pasaban el tiempo libre en la librería City Lights, hojeando libros de bolsillo de New Directions. Llevaban pantalones de rayas, corbatas chillonas, patillas, perillas. Mostraban tendencia a parecerse a Tom Waits, o a lo mejor era al revés. Como personajes de Mamet, poblaban una Norteamérica que jamás existió: la idea que un niño tiene de charlatanes, oportunistas y bajos fondos.

Suele decirse: San Francisco es el lugar donde se jubilan los jóvenes. Y aunque la descripción de un descenso a ese sórdido inframundo sin duda añadiría color a mi relato, tengo el deber de mencionar que el barrio de North Beach sólo se compone de unas pocas manzanas. La geografía de San Francisco es demasiado hermosa para permitir que lo sórdido ponga siquiera el pie en ella, de modo que junto a aquellos voceadores había muchos paseantes, turistas que llevaban hogazas de pan fermentado y bombones de Ghirardelli. Durante el día había gente que patinaba y jugaba en los parques. Pero al anochecer las cosas se ponían por fin un poco sórdidas, y desde las nueve de la noche a las tres de la madrugada no paraban de entrar hombres en el Sixty-Niners.

Que era el sitio, como ya es más que evidente, donde yo trabajaba entonces. Me pasé los cuatro meses siguientes —y afortunadamente nunca más— actuando seis horas diarias durante cinco noches a la semana, exhibiendo el singular modo en que estoy hecho. La clínica me había preparado para eso, embotando mi sentido de la vergüenza, y además tenía una desesperada necesidad de dinero. El Sixty-Niners era un lugar perfecto para actuar. Trabajaba con dos chicas: Carmen y Zora.

Presto era un canalla, un explotador sexual, un verdadero guarro, pero podía haber dado con algo peor. Sin él nunca me habría encontrado a mí mismo. Tras recogerme en el parque, maltratado y lleno de cardenales, Presto me llevó a su apartamento. Su novia Wilhelmina, que era de Namibia, me curó las heridas. En cierto momento perdí el sentido y ellos me desnudaron y me metieron en la cama. Fue entonces cuando Presto comprendió el alcance de la suerte que había tenido.

Estuve un tiempo recobrando y perdiendo el conocimiento, percibiendo retazos de su conversación.

—Estaba seguro. Lo supe en cuanto lo vi en el restaurante.

—No sabías nada, Bob. Pensabas que era un transexual.

—Sabía que era una mina de oro.

Y más tarde, Wilhelmina:

—¿Cuántos años tiene?

—Dieciocho.

—No los aparenta.

—Él dice que los tiene.

—Y tú necesitas creerle, ¿verdad, Bob? Quieres que trabaje en el club.

—Me llamó él. Así que le hice una oferta.

Y más tarde aún:

—¿Por qué no llamas a sus padres, Bob?

—El chaval se ha fugado de casa. No quiere llamar a sus padres.

El Jardín de Neptuno era anterior a mi número. La idea se le había ocurrido a Presto seis meses antes. Carmen y Zora trabajaban allí desde el principio con el nombre, respectivamente, de Ellie y Melanie. Pero Presto siempre andaba a la caza de bichos raros para exhibirlos, y sabía que conmigo tenía ventaja sobre sus competidores de North Beach. No había nada parecido por allí.

La piscina no era muy grande. Como las que se instalan en el jardín sin necesidad de excavar. Cinco metros de largo por unos dos y medio de ancho. Descendíamos por una escalerilla y nos dejábamos caer al agua tibia. Las cabinas estaban situadas frente al fondo de la piscina; la superficie no era visible. Así que podíamos sacar la cabeza fuera del agua, si queríamos, y charlar mientras trabajábamos. Con tal que nos sumergiéramos de cintura para abajo, los clientes se daban por satisfechos.

—No vienen aquí por tu cara bonita —me explicó Presto.

Todo eso facilitaba mucho las cosas. No creo que hubiera podido actuar en un escenario normal, delante de aquellos voyeurs. Su mirada me habría arrancado el alma. Pero en la piscina, cuando me sumergía cerraba los ojos. Me movía como una ola en el silencio submarino. Cuando me apretaba contra el cristal de una mirilla, sacaba la cabeza del agua y así no era consciente de los ojos que me examinaban el molusco. ¿Cómo dije antes? La superficie del mar es un espejo que refleja sendas evolutivas opuestas. Arriba, las criaturas del aire; abajo, las del agua. Un solo planeta con dos mundos. Los clientes eran criaturas marinas; Zora, Carmen y yo seguíamos siendo esencialmente seres del aire. En su atuendo de sirena, Zora se tumbaba en una moqueta empapada de agua, esperando su turno para actuar detrás de mí. A veces, cuando yo me quedaba agarrado al borde de la piscina, ella me ponía un porro entre los labios para que diera una calada. Al cabo de diez minutos, me encaramaba a la moqueta y me secaba.

—¡Un aplauso para Hermafrodito, señoras y caballeros! —decía mientras Bob Presto por el sistema de megafonía—. ¡Sólo aquí, en el Jardín de Neptuno, donde la sexualidad no tiene trabas! ¡Os lo aseguro, amigos, nos da lo mismo el churro que la almeja, el trico traco a pluma que a pelo…!

Tumbada de costado, Zora, ojos azules y pelo dorado, me preguntaba:

—¿Tengo subida la cremallera?

Yo lo comprobaba.

—Estoy resfriada. Con esta piscina estoy siempre resfriada.

—¿Quieres algo del bar?

—Tráeme un Negroni, Cal. Gracias.

—Señoras y caballeros, ha llegado el momento de pasar a nuestra siguiente atracción, aquí, en el Jardín de Neptuno. Sí, ya veo que los chicos del acuario Steinhardt la están trayendo en estos instantes. Introduzcan sus fichas en las ranuras, señoras y caballeros, esto es algo que no pueden perderse. ¿Pueden dar un redoble de tambor, por favor? Pensándolo mejor, que sea un redoble de cerveza.

Empezaba la música de Zora. Su obertura.

—Señoras y caballeros, desde épocas inmemoriales los marinos vienen contando historias de haber visto a criaturas increíbles, mitad mujer, mitad pez, que aparecen en medio de los mares. Y aquí, en el Sixty-Niners, no dábamos crédito a esas leyendas. Pero un conocido nuestro que se dedica a la pesca del atún nos trajo el otro día una captura sorprendente. Ahora sabemos que esas historias eran verdaderas. Señoras y caballeros —canturreaba Bob Presto—…, ¿es que no huelen ustedes a pescado?

Al oír el pie, Zora, con su traje de goma y sus escamas de brillantes lentejuelas verdes, se dejaba caer en la piscina. El traje le llegaba a la cintura, dejándole al aire el pecho y los hombros. Entre la luz acuática, Zora serpenteaba, abriendo los ojos bajo el agua, cosa que yo no hacía, y sonriendo a los hombres y las mujeres que ocupaban las cabinas. Sus largos cabellos rubios ondeaban tras ella como algas marinas, diminutas burbujas cubriéndole los pechos como un adorno de perlas, mientras agitaba la relumbrante cola esmeralda. No había lascivia en sus movimientos. La belleza de Zora era tan grande que, simplemente, todos se contentaban con mirarla: la piel blanca, los hermosos pechos, la tensa línea del vientre con el parpadeante ombligo, la espléndida curva de su oscilante trasero donde la carne se fundía con las escamas. Nadaba con los brazos a los costados, ondulando voluptuosamente. Su rostro irradiaba serenidad; sus ojos, una azulada luz caribeña. En la planta baja latía un continuo ritmo discotequero, pero arriba, en el Jardín de Neptuno, la música era etérea, una especie de melodioso burbujeo.

Desde cierto punto de vista, aquel número no carecía de ingredientes artísticos. El Sixty-Niners era un pabellón sórdido, pero el ambiente del Jardín era exótico en vez de vulgar. Constituía el equivalente sexual del Trader Vics. Los espectadores iban a ver cosas raras, cuerpos fuera de lo corriente, pero la atracción residía principalmente en la transferencia que se producía. Atisbando por la mirilla, los clientes veían realmente los cuerpos de carne y hueso que a veces se les aparecían en sueños. Había clientes, heterosexuales casados, que a veces soñaban que hacían el amor con mujeres dotadas de penes, no penes masculinos, sino delgados y afilados pedúnculos femeninos, como estambres de flores, clítoris que se habían alargado enormemente por la abundancia de deseo. Había clientes homosexuales que soñaban con muchachos que casi eran mujeres, de piel suave, lampiños. Había clientas lesbianas que soñaban con mujeres con pene, no con un pene masculino, sino con una erección femenina de una sensibilidad y viveza que ningún consolador podía sustituir. Es imposible saber el porcentaje de población que tiene esos sueños de metamorfosis sexual. Pero ese tipo de personas acudía a vernos a nuestro neptúneo jardín, ocupando todas las cabinas.

Después de Melanie la Sirena, aparecía Ellie y su Electrizante Anguila. Al principio, la anguila no se veía por ningún lado. Lo que se lanzaba a las profundidades azuladas parecía ser una esbelta muchacha hawaiana, vestida con un biquini de nenúfares. Mientras nadaba, se le desprendía la parte de arriba y seguía siendo una chica. Pero al invertir la posición y ponerse de cabeza, en un gracioso ballet acuático, bajándose hasta las rodillas la parte inferior del biquini…, ah, entonces era cuando la anguila producía una súbita conmoción. Porque entonces aparecía, justo donde no debía estar, en el esbelto cuerpo de la muchacha, una anguila parduzca, delgada, con aire de mal genio, una especie en peligro de extinción, y mientras Ellie se frotaba contra el cristal, la anguila se iba alargando más y más; miraba a los clientes con su ojo ciclópeo; y ellos, a su vez, observaban los pechos, la esbelta cintura, paseaban la mirada de Ellie a la anguila, de la anguila a Ellie, y se quedaban electrizados por la unión de los contrarios.

Carmen era un transexual de hombre a mujer que aún no se había operado. Procedía del Bronx. Menuda, de huesos delicados, era una maniática de los lápices de ojos y las barras de labios. Siempre estaba a régimen. No probaba la cerveza por temor a que le saliera tripa. En mi opinión, exageraba haciendo el numerito de femme. En el entorno espacial de Carmen siempre había mucho movimiento de caderas y agitación de melena. Tenía una preciosa cara de náyade: chica por arriba y, por abajo, chico conteniendo la respiración. A veces se le cuarteaba la piel por las hormonas que tomaba. Su médico (el muy solicitado doctor Mel, de San Bruno) tenía que adaptarle continuamente la dosis. Los únicos rasgos que delataban a Carmen eran la voz, que seguía siendo ronca pese a los estrógenos y la progestina, y las manos. Pero los hombres nunca se fijaban en eso. Y querían que Carmen fuese impura. En eso consistía realmente la atracción, en realidad.

Su historia se ajustaba más que la mía al guión tradicional. Desde temprana edad, Carmen había tenido la sensación de haber nacido en un cuerpo que no le correspondía. Un día, en los vestuarios, me dijo con su acento de la parte baja del Bronx:

—Y me preguntaba, pero ¿quién me ha puesto a mí esta pilila, coño? Yo no la he pedido.

Pero seguía teniéndola, al menos, de momento. Eso era lo que venían a ver los hombres. Zora, con tendencia al pensamiento analítico, consideraba que a los admiradores de Carmen los movía una homosexualidad latente. Pero Carmen se resistía a esa interpretación.

—Todos mis novios son heteros. Desean a una mujer.

—Está claro que no.

—En cuanto tenga ahorrado el dinero, me hago los bajos. Entonces, ya veremos. Seré más mujer que tú, Z.

—Pues qué bien —repuso Zora—. Yo no quiero ser nada en particular.

Zora tenía insensibilidad a los andrógenos. Su organismo era inmune a las hormonas masculinas. Aun siendo XY, como yo, había desarrollado líneas femeninas. Pero a Zora le habían salido las cosas mejor que a mí. Aparte de rubia, era bien proporcionada y de labios carnosos. Los pómulos salientes le dividían el rostro en llanuras árticas. Cuando hablaba, la piel se le estiraba sobre aquellos pómulos y se le ahuecaba entre las mandíbulas, formando una tensa máscara, como de duende, dominada por una penetrante mirada azul. Y luego estaba su figura, los pechos de lechera, el vientre de campeona de natación, las piernas de velocista o bailarina de Martha Graham. Incluso desnuda, Zora parecía toda una mujer. No había signos visibles de que no poseyera útero ni ovarios. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos creaba a la mujer perfecta, me dijo Zora. Una buena cantidad de modelos de primera fila lo tenía.

—¿Cuántas tías hay de uno noventa, delgadas y con peras grandes? No muchas. Pero eso, entre las que son como yo, es algo normal.

Atractiva o no, Zora no quería ser mujer. Prefería identificarse como hermafrodita. Fue el primer hermafrodita que conocí. La primera persona que era como yo. Ya en 1974, utilizaba el término «intersexual», lo que era raro por entonces. De Stonewall sólo hacía cinco años. El movimiento por los derechos de los homosexuales estaba en marcha. Preparando el terreno para todas las luchas identitarias que siguieron, incluida la nuestra. Sin embargo, la Sociedad Intersexual de Norteamérica no se creó hasta 1993. Así que, en mi opinión, Zora Khyber fue una de las pioneras, una especie de Juan el Bautista clamando en el desierto. Ostensiblemente, aquel desierto era Norteamérica, por no decir el mundo entero, pero más concretamente radicaba en la casa de madera donde Zora vivía, en Noe Valley, y donde yo también me alojaba ahora. Una vez que Bob Presto se quedó satisfecho con los detalles de mis hechuras, llamó a Zora y organizó las cosas para que me quedara en su casa. Zora acogía a seres perdidos como yo. Formaba parte de su vocación. La niebla de San Francisco también daba cobertura a sus hermafroditas. No es sorprendente que la SIN se fundara precisamente en San Francisco y no en cualquier otra parte. En una época donde no había organización, Zora ya estaba en eso. Antes de que nazcan los movimientos surgen centros de energía, y Zora era uno de esos centros. Principalmente, su política consistía en estudiar y escribir. Y en los meses que viví con ella, se dedicó a educarme, a sacarme de lo que ella denominaba mi gran oscuridad del Medio Oeste.

—No tienes que trabajar con Bob si no quieres —me dijo—. Yo lo voy a dejar pronto. Sólo es algo temporal.

—Necesito el dinero. Me robaron todo lo que tenía.

—Y tus padres, ¿qué?

—No quiero pedírselo —le dije y, bajando la cabeza, admití—: No puedo llamarles.

—¿Qué te ha pasado, Cal? Si me permites preguntarlo. ¿Por qué estás aquí?

—Me llevaron a ver a un médico, a Nueva York. Quería operarme.

—Así que te escapaste.

Asentí con la cabeza.

—Considérate afortunado. Yo no me enteré hasta los veinte años.

Todo eso ocurrió el primer día que pasé en casa de Zora. Aún no había empezado a trabajar en el club. Primero me tendrían que desaparecer los cardenales. No estaba sorprendido de encontrarme allí. Cuando se viaja como yo había hecho con un destino impreciso y un itinerario de duración indefinida, el carácter se impregna de una amplitud de miras casi sagrada. Ése es el motivo de que los primeros filósofos fueran peripatéticos. Y Cristo también. Me veo aquel primer día, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, sobre un cojín estampado, bebiendo té verde en una taza raku y mirando atentamente a Zora con mis grandes ojos, llenos de curiosidad y esperanza. Con el pelo corto, mis ojos parecían más grandes de lo que eran, como los de esos iconos bizantinos donde una figura sube por una escalera hacia el cielo, con la mirada puesta en lo alto, mientras sus congéneres se precipitan hacia los violentos demonios del mundo inferior. Después de todas mis vicisitudes, ¿no tenía derecho a esperar alguna recompensa en forma de conocimiento o revelación? En casa de Zora, entre mamparas japonesas, con una luz neblinosa entrando por las ventanas, yo era como un recipiente vacío que esperaba llenarse con las palabras que salían de sus labios.

—Siempre ha habido hermafroditas, Cal. De toda la vida. Platón afirmaba que el primer ser humano era hermafrodita. ¿Lo sabías? En un principio, la persona estaba compuesta de dos mitades, una masculina y otra femenina. Luego se separaron. Por eso todo el mundo anda buscando su otra mitad. Salvo nosotros. Nosotros ya tenemos las dos mitades.

No dije nada del Objeto.

—Bueno, en algunas culturas nos consideran bichos raros —prosiguió—, pero en otras, es lo contrario. Los navajos tienen una categoría de personas que denominan berdache. En principio, un berdache es alguien que cambia de sexo, que adopta una identidad sexual distinta de la de su sexo de nacimiento. Recuerda, Cal. El sexo es biológico. La identidad sexual es cultural. Los navajos entienden perfectamente ese hecho. Si alguien quiere cambiar de identidad sexual, se lo permiten. Y no lo denigran, sino que lo honran. Los berdaches son los chamanes de la tribu. Los curanderos, los grandes tejedores, los artistas.

¡Yo no era el único! Eso fue lo primero que comprendí escuchando a Zora. En aquel preciso momento supe que debía quedarme una temporada en San Francisco. El destino o la suerte, me habían traído hasta aquella ciudad, y tenía que aprovechar todo lo que me brindara. No importaba lo que me viera obligado a hacer para ganar dinero. Sólo quería quedarme con Zora, aprender de ella y sentirme menos solo en el mundo. Ya estaba cruzando la puerta encantada de los gozosos y exultantes días de la juventud. Aquella primera tarde ya fue cediendo el dolor de las costillas. Incluso el aire parecía arder, sutilmente inflamado de energía como suele ocurrir cuando se es joven, cuando las sinapsis se disparan frenéticamente y la muerte está muy lejos.

Zora estaba escribiendo un libro. Aseguraba que lo iba a publicar en una pequeña editorial de Berkeley. Me mostró el catálogo de la editorial. Tenía un fondo ecléctico, ensayos sobre budismo, el misterioso culto de Mitra, e incluso un libro extraño (un híbrido en sí mismo) que mezclaba la genética con la biología celular y el misticismo hindú. El trabajo de Zora habría encajado perfectamente en aquella lista. Pero nunca tuve claro hasta qué punto pensaba publicarlo realmente. Después, he buscado durante años el libro de Zora, que se titulaba El hermafrodita sagrado. Nunca lo he encontrado. Si no llegó a terminarlo, no habrá sido por falta de capacidades. En su casa leí buena parte del libro. A mi edad, yo no era entonces capaz de apreciar la finura literaria o intelectual, pero Zora poseía verdaderos conocimientos. Había estudiado el tema y se lo sabía a pie juntillas. Tenía las estanterías llenas de libros de antropología y de las obras de los estructuralistas y de constructivistas franceses. Escribía casi diariamente. Extendía los papeles y los libros sobre la mesa y se ponía a tomar notas y a escribir a máquina.

—Voy a hacerte una pregunta —le dije un día—. ¿Por qué lo vas diciendo por ahí?

—¿A qué te refieres?

—Mirándote, nadie lo sabría nunca.

—Quiero que la gente lo sepa, Cal.

—¿Por qué?

Zora dobló las largas piernas y se sentó sobre ellas. Con aquellos ojos de hada, almendrados, azules y glaciales fijos en los míos, me dijo:

—Porque nosotros somos lo que viene después.

—Había una vez en la antigua Grecia una laguna encantada. Esa laguna estaba consagrada a Salmacis, la ninfa del agua. Y un día, Hermafrodito, un hermoso muchacho, fue a bañarse allí…

Ahí era cuando yo metía los pies en la piscina. Los movía de un lado para otro mientras proseguía la narración.

—Salmacis miró al bello muchacho y se despertó su deseo. Se acercó nadando para mirarlo mejor.

Ahora yo empezaba a hundirme en el agua centímetro a centímetro; pantorrillas, rodillas, muslos. Si seguía el ritmo marcado por Presto, en ese momento ya se habrían cerrado las mirillas. Algunos clientes se marchaban, pero muchos introducían más fichas en la ranura. Las pantallas se alzaban, dejando libres las mirillas.

—La ninfa del agua intentaba dominarse. Pero no podía resistirse a la belleza del muchacho. No le bastaba con mirar. Salmacis siguió nadando, acercándose cada vez más. Y entonces, aturdida por el deseo, cogió al muchacho por detrás, aprisionándolo entre sus brazos.

Yo empezaba a patalear, agitando el agua para entorpecer la visión de los clientes.

—Hermafrodito se debatió para liberarse del tenaz abrazo de la ninfa del agua, señoras y caballeros. Pero Salmacis era demasiado fuerte. Y tan desenfrenado era su deseo que los dos se hicieron uno. Sus cuerpos se amalgamaron, el masculino se fundió en el femenino, el femenino en el masculino. ¡He aquí al dios Hermafrodito!

Momento en el cual terminaba de dejarme caer en la piscina, enseñando todo el cuerpo.

Y las mirillas se cerraban.

A partir de ese momento nadie salía de la cabina. Todos prorrogaban su estancia en el Jardín. Debajo del agua oía las monedas cayendo en las cajas de cambio. Eso me recordaba cuando, en casa, me metía bajo el agua de la bañera para oír el sonido metálico de las cañerías. Intentaba pensar en cosas así. Y entonces todo parecía muy lejano. Era como si me estuviera bañando en Middlesex. Entretanto, los rostros se pegaban a las mirillas, los ojos abiertos de asombro, curiosidad, asco, deseo.

Siempre trabajábamos colocados. Eso era un requisito esencial. Al ponernos los respectivos atuendos, Zora y yo encendíamos el primer porro de la noche. Zora traía un termo de Averna con hielo, que yo me bebía como si fuera gaseosa. Lo que buscábamos era un estado de semiinconsciencia, una especie de fiesta íntima. Eso hacía que aquellos hombres resultaran menos reales, menos perceptibles. De no haber sido por Zora, no sé lo que habría hecho. Nuestra casita de madera entre la bruma y los árboles, convenientemente rodeada por un seto californiano, el pequeño estanque koi lleno de peces de colores, el templo budista del jardín, hecho de granito azul: aquello fue un refugio para mí, una casa de acogida donde me preparé para volver al mundo. Durante aquellos meses, mi vida estuvo tan dividida como mi cuerpo. Pasaba la noche en el Sixty-Niners, esperando en torno a la piscina, aburrido, colocado, riendo entre dientes, descontento. Pero uno se acostumbra a eso. No hay más que conocer las sustancias que lo combaten y borrarlo de la mente.

Durante el día, Zora y yo llevábamos una vida completamente normal. Tenía escritas ciento dieciocho páginas del libro. Eran del papel cebolla más fino que yo había visto jamás. Por tanto, el manuscrito era muy frágil. Había que cogerlo con cuidado. Zora hacía que me sentara a la mesa de la cocina mientras ella lo manipulaba como un bibliotecario un infolio de Shakespeare. En otras circunstancias, Zora no me trataba como un crío. Me permitía llevar mi propio horario. Me pidió que la ayudara con el alquiler. Pasábamos la mayor parte del día deambulando por la casa en kimono. Zora adoptaba una expresión severa cuando trabajaba. Yo me sentaba en la terraza a leer libros de sus estanterías: Kate Chopin, Jane Bowles y la poesía de Gary Snyder. Aunque no nos parecíamos en nada, Zora siempre se mostraba categórica sobre nuestra solidaridad. Nos enfrentábamos a los mismos prejuicios y malentendidos. Eso me daba ánimos, pero nunca albergué sentimientos fraternales hacia Zora. No llegué a conseguirlo. No hacía más que pensar en aquel cuerpo bajo la bata. Iba por la casa apartando la vista y tratando de no mirar. Por la calle la gente me tomaba por un chico. Zora hacía que la gente volviera la cabeza. Los hombres silbaban a su paso. A ella no le gustaban los hombres, sin embargo. Sólo las lesbianas.

Tenía una cara oculta. Bebía hasta el extremo y a veces se ponía desagradable. Protestaba furiosamente contra el fútbol americano, el dominio masculino, los niños, los sementales, los políticos y los hombres en general. En esas ocasiones Zora mostraba tal violencia que me ponía nervioso. Había sido reina de la belleza en el instituto. Se había sometido a caricias que la habían dejado insensible y a sesiones de dolorosa cópula. Como muchas bellezas, Zora había atraído a los peores individuos. Charlatanes universitarios, farsantes, herpéticos jefes de sección. No era sorprendente que tuviera una pobre opinión de los hombres. Yo excluido. Ella me consideraba un tío legal. No un hombre entero y verdadero. Y en eso tenía mucha razón.

Los padres de Hermafrodito eran Hermes y Afrodita. Ovidio no nos dice cómo se sintieron después de la desaparición de su hijo. En cuanto a mis padres, seguían sin apartarse del teléfono en ningún momento, negándose a salir juntos y dejar la casa sola. Pero ahora tenían miedo de cogerlo, temiendo malas noticias. La ignorancia parecía preferible al luto. Siempre que sonaba el teléfono, hacían una pausa antes de contestar. Esperaban hasta escuchar tres o cuatro timbrazos.

Llevaban la desesperación con armonía. En los meses de mi desaparición, Milton y Tessie eran presa de los mismos aguijones de pánico, las mismas descabelladas esperanzas, los mismos insomnios. Hacía años que su vida emocional no estaba tan sincronizada, y en consecuencia volvieron un poco a la época en que se enamoraron.

Empezaron a hacer el amor con una frecuencia olvidada años atrás. Si Capítulo Once no estaba en casa, no se tomaban la molestia de subir a la planta alta, sino que permanecían en la habitación donde se encontraran en ese momento. Probaron en el sofá de cuero rojo del estudio; se tumbaron sobre las majuelas y los pájaros del sofá de la sala de estar; y alguna que otra vez llegaron a tenderse en la áspera moqueta de la cocina, que tenía un dibujo de ladrillos. El único sitio del que no se sirvieron fue el sótano, porque allí no había teléfono. Sus relaciones sexuales no eran apasionadas, sino lentas y elegíacas, llevadas con el magistral ritmo del sufrimiento. Ya no eran jóvenes; habían perdido la belleza del cuerpo. Pero repetían el acto con el que me habían creado como si pudieran traerme de vuelta por arte de magia. En ocasiones, Tessie lloraba después. Milton permanecía con los ojos firmemente cerrados. Sus respectivos esfuerzos no acababan en una plenitud de sensaciones, ni en una liberación, o sólo rara vez.

Entonces, un día, tres meses después de mi fuga, cesaron las señales que llegaban al cordón espiritual de mi madre. Tessie estaba en la cama cuando dejó de sentir aquel tenue susurro o cosquilleo en el ombligo. Se incorporó, llevándose la mano al vientre.

—¡Ya no la siento! —gritó Tessie.

—¿Qué?

—¡Se ha cortado el cordón! ¡Han cortado el cordón!

Milton intentó razonar con Tessie, pero fue inútil. A partir de aquel momento, mi madre se convenció de que algo horrible me había sucedido.

Y así en la armonía del dolor de mis padres entró la discordia. Mientras Milton se esforzaba por mantener una actitud positiva, Tessie se hundía cada vez más en la desesperación. Empezaron a pelearse. De cuando en cuando, el optimismo de Milton influía en mi madre, que recobraba la alegría durante uno o dos días. Se decía a sí misma que, después de todo, no sabían nada seguro. Pero esos estados de ánimo eran pasajeros. Cuando estaba sola, Tessie esperaba sentir algo en el cordón umbilical, pero no había nada, ni siquiera una señal de socorro.

Para entonces mi desaparición ya duraba cuatro meses. Estábamos en enero de 1975. Había pasado mi decimoquinto cumpleaños sin que hubiera rastro de mí. Un domingo por la mañana, mientras Tessie estaba en la iglesia, rezando por mi vuelta, sonó el teléfono.

—¿Diga? —contestó Milton.

Al principio no hubo respuesta. Milton oía un ruido de fondo, una radio que sonaba en otra habitación, quizá. Luego habló alguien con la boca cubierta con un pañuelo.

—Seguro que echas de menos a tu hija, Milton.

—¿Quién llama?

—Una hija es algo muy especial.

—¿Quién es usted? —inquirió Milton de nuevo, pero la comunicación se cortó.

No le dijo nada a Tessie. Pensó que era un chiflado. O un empleado descontento. En 1975 hacía estragos la recesión económica, y Milton se había visto obligado a cerrar algunas franquicias. Al domingo siguiente, sin embargo, volvió a sonar el teléfono. Esta vez Milton contestó a la primera llamada.

—¿Diga?

—Buenos días, Milton. Hoy voy a hacerte una pregunta. ¿Te gustaría saber cuál es, Milton?

—Dígame quién es usted o cuelgo ahora mismo.

—Me parece que no vas a hacer eso, Milton. Soy el único que puede devolverte a tu hija.

Milton hizo entonces algo muy característico. Tragó saliva, alzó los hombros y, con una pequeña inclinación de cabeza, se preparó para afrontar lo que fuese.

—De acuerdo —dijo—. Le escucho.

Y entonces colgaron.

—Había una vez en la antigua Grecia una laguna encantada…

A aquellas alturas era capaz de hacerlo dormido. Y lo hacía dormido, si tenemos en cuenta las juergas de detrás del escenario, el abundante Averna, la sedante humareda. Llegó Halloween, y se fue. También Acción de Gracias, y luego Navidad. En Nochevieja, Bob Presto dio una gran fiesta. Zora y yo bebimos champán. Llegado el momento de mi actuación, me tiré a la piscina. Estaba muy colocado, borracho perdido, así que aquella noche hice algo fuera de lo habitual. Abrí los ojos bajo el agua. Vi los rostros que me miraban y comprobé que no estaban perplejos. Aquella noche me divertí en la piscina. En cierto modo me vino bien. Fue muy terapéutico. En el interior de Hermafrodito se removían viejas tensiones, tratando de encontrar una salida. Los traumas del vestuario se iban superando. La vergüenza de tener un cuerpo distinto de los demás se disipaba. La sensación de ser un monstruo desaparecía. Y con vergüenza y desprecio de sí mismo, otra herida se iba curando. Hermafrodito empezó a olvidarse del Oscuro Objeto.

En las últimas semanas que pasé en San Francisco, leí todo lo que Zora me daba, tratando de ilustrarme. Leí sobre hiperadrenocorticismo y testículos feminizantes, así como sobre algo denominado criptorquidia, que se aplicaba a mi caso. Leí sobre el síndrome de Kleinfelter, que manifiestan las personas con un cromosoma X adicional, hecho por el cual son altas, eunucoides y de mal carácter. A mí me interesaban más los datos históricos que los médicos. Por el manuscrito de Zora conocía a los hijras de India, los kwoluaatmwols de los sambia, en Papúa Nueva Guinea, y los guevedoche de la República Dominicana. Karl Heinrich Ulrichs, autor alemán, escribió en 1860 acerca de das dritte Geschlecht, el tercer sexo. Se denominó a sí mismo uranista, y estaba convencido de tener alma de mujer en un cuerpo de hombre. Hay muchas culturas en el mundo que han funcionado no con dos sexos, sino con tres. Y el tercero siempre ha sido especial, exaltado, dotado de dones místicos.

Una fría noche de llovizna lo intenté. Zora había salido. Era domingo y no trabajábamos. Me senté en el suelo en posición de medio loto y cerré los ojos. Concentrándome, en actitud de oración, esperé a que mi alma abandonara mi cuerpo. Traté de caer en trance o convertirme en un animal. Hice todo lo que pude, pero no pasó nada. En lo que se refería a facultades especiales, no parecía tener ninguna. No era Tiresias.

Todo lo cual me lleva a un viernes por la noche de finales de enero. Era después de medianoche. Carmen estaba en la piscina, haciendo su número de Esther Williams. Zora y yo seguíamos en los vestuarios, manteniendo la tradición (termo, cannabis). Con el atuendo de sirena, Zora no podía moverse mucho y estaba tendida en el sofá, una odalisca del signo de Piscis. La cola le colgaba por los almohadones de la cabecera del sofá, goteando. Por arriba llevaba una camiseta estampada con el nombre de Emily Dickinson.

En los vestuarios se oía tenuemente lo que pasaba en la piscina. Bob Presto estaba soltando su perorata.

—Señoras y caballeros, ¿están ustedes preparados para una experiencia verdaderamente electrizante?

Zora y yo movimos los labios murmurando la siguiente frase:

—¿Están listos para recibir una descarga de alto voltaje?

—Estoy harta de este sitio —dijo Zora—, verdaderamente harta.

—¿Nos despedimos?

—Deberíamos hacerlo.

—¿Y a qué nos íbamos a dedicar?

—A asesores hipotecarios.

Hubo un chapuzón en la cisterna.

—Pero ¿dónde está la anguila de Ellie? Parece que se ha escondido, señoras y caballeros. ¿Se habrá extinguido? A lo mejor la ha capturado un pescador. Eso es, señoras y caballeros, puede que la anguila de Ellie esté a la venta en el puerto pesquero.

—Bob cree que es un tipo con mucho ingenio —observó Zora.

—No se preocupen, señoras y caballeros. Ellie no va a defraudarnos. Ahí la tienen, amigos. ¡Echen una mirada a la anguila de Ellie!

Un ruido extraño salió de los altavoces. Una puerta se cerró con estrépito.

—Eh, pero ¿qué coño hacen? Aquí está prohibida la entrada.

Y entonces la megafonía dejó de funcionar.

Ocho años antes, la policía había hecho una incursión en un bar clandestino de la calle Doce de Detroit. Ahora, a comienzos de 1975, hizo una redada en el Sixty-Niners. Su acción no provocó revuelta alguna. Los clientes se apresuraron a abandonar las cabinas, saliendo a la calle y dispersándose a toda prisa. A nosotros nos condujeron abajo y nos pusieron en fila con las demás chicas.

—Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? —exclamó un agente cuando llegó frente a mí—. Dime, ¿cuántos años tienes?

En la comisaría me permitieron hacer una llamada. Así que finalmente me vine abajo; me di por vencido y llamé a casa.

Contestó mi hermano.

—Soy yo —anuncié—. Cal.

Antes de que Capítulo Once tuviera tiempo de contestar, se lo conté todo precipitadamente. Le dije dónde estaba y lo que había pasado.

—No se lo digas a papá y mamá —concluí.

Y entonces, en un tono interrogativo que indicaba que apenas podía creerlo él mismo, mi hermano me informó de que había ocurrido un accidente y que Milton había muerto.