Capítulo 9

Brazos clavados sindonológicamente

Con la información obtenida de las fotografías, ampliada acaso con la fugaz observación directa de la sábana, el perspicaz Barbet puso manos a la obra con la ve hemencia que inspiraba todos sus actos. «Era preciso experimentar con un cadáver […] así tuvo ocasión, después de siglos, de contemplar con sus propios ojos una crucifixión real», se entusiasma la señora Siliato al evocarlo (p. 205).

Barbet realizó sus experimentos en el hospital donde prestaba sus servicios. El primero consistió en clavar sobre un madero un brazo recién amputado (y por tanto neurológicamente vivo). El hierro con el que traspasó la mano tenía un diámetro de 8 mm, similar al de los clavos que suelen lucir las imágenes del Crucificado. A continuación, con ayuda de unos ganchos de carnicero, colgó del sangriento despojo un peso de cuarenta kilos (la mitad del peso estimado de Jesucristo). El resultado no se hizo esperar: a los pocos minutos, la mano se desgarró, incapaz de sostener tanto peso, y el brazo amputado se vino al suelo con toda la carga. El sagaz Barbet había probado su sospecha: los crucificados no podían ser clavados por las manos como la imaginería cristiana insistentemente se empeña en representar. Para salir de dudas, el animoso doctor amputó otros brazos a nuevos pacientes (hemos de suponer que después de hacer todo lo humanamente posible por salvárselos) y repitió su experimento con idénticos resultados, hasta que llegó a la conclusión de que los clavos que fijaron a Jesús contra el madero tenían que haberle atravesado las muñecas por el llamado «espacio de Destot» existente entre los huesecillos de esta zona. Por lo tanto, el hecho de que el crucificado de la sábana esté clavado por las muñecas y no por las manos prueba, según la sindonología, que se trata de la auténtica mortaja de Cristo. También podría probar, argumentan los escépticos, que se trata de cualquier crucificado de las decenas de miles que sufrieron el tormento de la cruz en la antigüedad si es que a todos ellos los clavaron por las muñecas.

La argumentación sindonológica es ingeniosa: puesto que la crucifixión fue abolida por el emperador Constantino, por respeto a la memoria de Jesucristo, en el año 337, un falsificador medieval no podría conocer que el lugar correcto de la colocación del clavo era la muñeca.

Desgraciadamente, los sindonólogos andan errados. La crucifixión continuó practicándose, y extensamente, a lo largo de la Edad Media, no sólo en todo el ámbito musulmán, desde Constantinopla hasta España, donde el símbolo de la cruz era poco apreciado, sino incluso esporádicamente en la propia Europa cristiana. Los testimonios históricos de crucifixiones islámicas son tan abundantes que no vale la pena traer ninguno a colación, aunque sí debemos señalar que fueron bastante frecuentes en la España musulmana. (El lector puede comprobarlo en textos originales con sólo consultar las páginas 164, 346, 477 y 517 del tomo I de la obra de Claudio Sánchez Albornoz La España musulmana).

De las crucifixiones practicadas en la Europa cristiana fue muy sonada la del magnicida Bertoldo, asesino del rey Carlos el Bueno, ordenada por Luis el Gordo de Francia en 1127. Por cierto que fue una crucifixión enriquecida con refinamientos nada convencionales: los verdugos ataron un perro a los pies del reo y, de vez en cuando, lo apaleaban para que mordiera al desdichado Bertoldo.

Aceptemos, por lo tanto, que el falsificador medieval de la Sábana Santa conocía perfectamente dónde tenía que colocar los clavos. Entonces, quizá se pregunte el lector, también lo sabrían los pintores y escultores que representaban a Cristo crucificado. Desde luego que lo sabían, pero ellos, como no estaban obligados a presentar un caso arqueológicamente convincente, preferían no meterse en camisa de once varas y se atenían a las exigencias del guión evangélico. Es sabido que los textos sagrados y profecías bíblicas, sobre las que se asienta la creencia en la divinidad de Jesucristo, se mencionan reiteradamente manos clavadas, no muñecas. En los púlpitos se citaba hasta la saciedad la profecía mesiánica contenida en el salmo 21, que en su versículo 17 dice: «Han taladrado mis manos y mis pies». Esto justifica igualmente que santo Tomás diga: «Si no viere en sus manos la marca de los clavos y no metiere mi dedo en el agujero de los clavos…, no lo creo». Y Jesús, que replica al incrédulo: «Mete acá tu dedo y mira mis manos» (Jn. 20, 25 y 27). El dedo de santo Tomás, que, como queda dicho, se conserva, ya reliquia, en la iglesia romana de la Santa Croce, no nos dejará mentir.

El clavo en las muñecas quizá explique satisfactoriamente la ubicación de las heridas en el hombre de la sábana, pero, ya lo estamos viendo, deja en situación bastante desairada a los Evangelios, palabra revelada, obra del Espíritu Santo, que insisten en que Cristo recibió los clavos en las manos.

Algunos sindonólogos, conscientes de su alta responsabilidad en la elucidación de esta aparente contradicción, han consagrado arduas vigilias a la reparación de los desperfectos que ellos mismos ocasionan en el crédito evangélico. El resultado ha sido una conformación de los textos, con la exégesis y crítica textual necesarias, para hacerlos decir digo donde tradicionalmente decían Diego. En efecto, los dos pasajes evangélicos que mencionan la clavazón de Jesús (Le. 24 y Jn. 20) usan la expresión tas jeiras, que, de acuerdo con este pensamiento renovador, debería haberse traducido por «brazos» (eso significa el término en Hesiodo, Rufus Medicus y otros) en lugar de «manos». Por otra parte, los sindonólogos hace tiempo que advierten que tanto el término latino manus como el arameo yad podrían designar, ambiguamente, la parte del cuerpo abarcada por «mano, muñeca y acaso la primera sección del antebrazo» (Siliato, p. 188). Con ello la posible confusión queda subsanada con plena satisfacción de las dos partes. Aunque las Sagradas Escrituras sean palabra revelada, esta elemental sustitución, caso de aceptarse, no creo que fuera interpretada como un deseo de enmendarle la plana a Dios, nada más lejos de la intención sindonológica, sino de poner las cosas en su punto, que el Altísimo, como prudente, seguramente lo agradecerá.

A fuerza de repetirlo, los sindonólogos han conseguido convencernos de que los romanos insertaban los clavos en la muñeca y no en el centro de la mano y han convertido este cruento detalle en decisivo argumento probatorio de la autenticidad de su reliquia. Lo malo es que, como hemos visto antes, un falsificador medieval podía conocer perfectamente este detalle, especialmente si trabajaba en Oriente, que es donde más reliquias se falsificaron. No obstante, de persistir en el empeño de extender el ejemplo del crucificado de la sábana a toda la praxis crucificatoria romana, el caso podría volverse contra los sindonólogos si nos atuviéramos a los dos únicos testimonios directos y plenamente romanos que existen del emplazamiento de los clavos en el suplicio en la cruz, uno arqueológico y otro literario. El literario figura en la comedia de Plauto El fantasma (Mostelaña, 359, s., 2, 1, 12), donde se dice que a los crucificados se les clavan los brazos (brachia), no las muñecas (Solé, p. 218). El testimonio arqueológico lo suministran los restos de un crucificado de la época de Cristo hallados en Jerusalén. Sus huesos muestran las erosiones de los clavos no en las manos ni en las muñecas, sino en la juntura del cúbito y el radio, es decir, en los brazos.

Los dos testimonios coinciden en determinar que, después de todo, el clavo no se insertaba en la muñeca, como los sindonólogos pretenden, sino en el comienzo del antebrazo, en el amplio espacio comprendido entre los huesos cubito y radio. Es de sentido común que los verdugos lo prefirieran a las muñecas, un espacio mucho menor y atestado de huesecillos, donde las posibilidades de marrar el golpe eran mucho mayores.

No es por incordiar, pero el fallo del clavo no es el único en el que incurren los sindonólogos cuando describen el suplicio del hombre de la sábana. También está el delicado asunto del sedile o cornil y del suppedaneum lignum.

El suppedaneum era una plataforma que servía de apoyo para los pies. Unas veces tendría forma de taco triangular, cuando los dos pies eran atravesados por un mismo clavo, y otras veces de tabla o palo horizontal, cuando los pies se clavaban independientemente. El sedile, por su parte, consistía en un clavo grueso o una estaca sobre la que el crucificado podía instalarse, incómodamente, cabalgándolo, para aliviar la tensión de los brazos. El padre Loring, S. J., lo compara, con exquisito ingenio, al sillín de una bicicleta (p. 65).

La existencia del sedile nos induce a plantear el complejo mecanismo de la muerte en la cruz. En principio, debemos descartar que Cristo falleciera por causas ajenas al suplicio. Como irrefutablemente establece Marvizón, Cristo «no puede morir de inanición, ya que ha comido» (p. 56). En efecto, recordemos que, apenas doce horas antes, los trece comensales participantes en la Santa Cena dieron cuenta de un cordero de más de dos meses (eso significa pascual, en oposición a lechal); es decir, un borrego de respetables proporciones, con su correspondiente acompañamiento de vino y pan. Como se trataba de una cena pascual, equiparable a nuestra comida de Navidad, es lícito presumir que no faltarían, además, entremeses, aperitivos y guarnición, aunque no se mencionen en los Evangelios. Es revelador que el gorrón de Judas no quisiera perderse el banquete, aunque ya había perpetrado su traición.

Admitido el supuesto marvizoniano de que el hombre de la sábana está bien alimentado y por lo tanto no puede morir de inanición, sigue abierta la cuestión. ¿De qué murió entonces? Los sindonólogos no se ponen de acuerdo sobre si fue de asfixia o de infarto o de una combinación de ambas cosas, y si medió alguna voluntad por parte del supliciado en la selección de un tipo de muerte u otro. En este sentido, nuevamente los impecables argumentos científicos del señor Marvizón (p. 51) despejan cualquier duda:

La única cosa imposible que conozco para el hombre, es dejar de respirar. Nadie puede suicidarse por dejar de respirar. Incluso bajo el agua tiene que producirse la respiración y, por eso, se acaba respirando el líquido y ahogándose.

Por lo tanto, hemos de aceptar que el hombre de la sábana, como cualquier crucificado, tuvo que respirar mientras estaba en la cruz. Ahora bien, el crucificado, al estar colgado de los brazos, sufre tal tensión sobre sus músculos pectorales y abdominales que sólo puede respirar, entrecortada y dificultosamente, con el diafragma. Esta imperfecta respiración acarrea una progresiva falta de oxígeno que acaba provocando la muerte por asfixia o por insuficiencia coronaria. No obstante, cuando el crucificado sentía que se asfixiaba podía aliviar los músculos del tronco descansando el peso de su cuerpo sobre el sedile; entonces la sangre tomaba a subir y la sensación de asfixia se mitigaba, pero la presión del sedile sobre el perineo provocaba un dolor tan enloquecedor que obligaba al desventurado a sostenerse de los brazos, lo que nuevamente ponía en marcha el proceso que conducía a la asfixia o al infarto. La cruel alternancia se repetía hasta que el condenado, exhausto, no tenía ya fuerzas para elevarse y, perdiendo el conocimiento, sucumbía a la asfixia.

Solamente en casos muy excepcionales, los verdugos precipitaban la muerte del reo mediante crurifragium, operación consistente en quebrar los huesos de las piernas con una barra de hierro o con una maza. De este modo, falto de apoyo inferior, el supliciado se asfixiaba rápidamente.

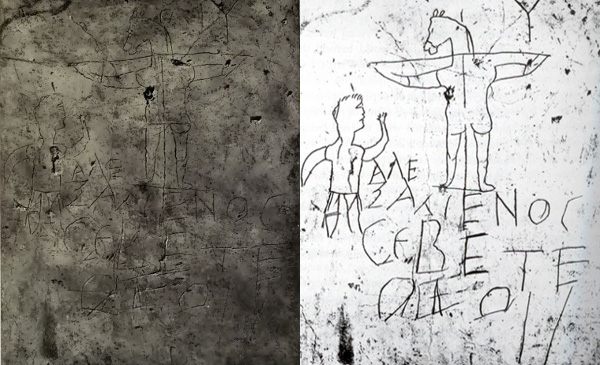

Primera representación conocida de Jesucristo en un grafito del palacio Imperial en el palatino (Roma). La inscripción Alexamenos sebete theon (Alexámenos adora a su Dios) alude a la figura que adora al crucificado con la mano alzada a usanza antigua. Presenta sedile y suppedaneum.

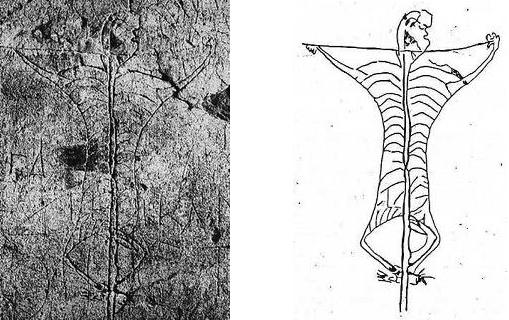

Grafito del siglo I que representa un crucificado. Estaba en el muro de una taberna de Pozzuoli (Italia). Presenta sedile tipo cornu.

Los sindonólogos, arrimando el ascua a su sardina, procuran convencernos de que el crurifragium era la regla más bien que la excepción y que, por lo tanto, el hecho de que al hombre de la Sábana Santa no se lo hayan practicado demuestra que se trata de Jesús. Naturalmente, el sentido común dicta que, si la crucifixión es un castigo ejemplar cuya esencia consiste en prolongar, incluso durante días, la agonía del reo, carece de sentido provocarle la muerte antes de que esta le llegue por vía natural. Solamente en situaciones excepcionales se aplicaría el crurifragium. Los evangelistas estaban muy interesados en señalar que se lo practicaron a los dos ladrones que acompañaban a Cristo, pero no a Cristo mismo. De este modo se reforzaba la profecía según la cual al Mesías no se le quebrantaría hueso alguno.

Las cruces que aparecen en las descripciones de la época están provistas de sedile y suppedaneum, suplementos de los que carecía, según los sindonólogos, la cruz en la que ejecutaron al hombre de la sábana.

El caso es que la cruz de Cristo de la iconografía cristiana, tan desacreditada documentalmente por los sindonólogos, aparece casi siempre provista de suppedaneum, lo que, ya lo estamos viendo, parece acomodarse a la realidad. En lo que falla es en lo del sedile, que jamás aparece. No sabemos si será porque el sedile continuaba en vigor durante la Edad Media como técnica de tormento. Podemos verlo, por ejemplo, en la tabla de Pedro Berruguete que representa un Auto de fe de la Inquisición (Museo del Prado), donde aparecen dos condenados a garrote y hoguera atados a sendos postes provistos de sedile del tipo que los romanos denominaban cornu.

Comprometedora ausencia de sedile y suppedaneum, clavos en la muñeca que no coinciden con los testimonios romanos… En fin, no es por llevar la contraria, pero uno acaba teniendo la impresión de que la crucifixión del hombre de la sábana está resultando, después de todo, bastante atípica. Desde luego no coincide con los datos literarios y arqueológicos de la crucifixión romana (clavos en el antebrazo y adición de sedile y suppedaneum). No sería mala idea que algún sindonólogo fuera descubriendo vestigios del sedile y el suppedaneum en la Sábana Santa. Busquen con atención y es seguro que Dios recompensará sus desvelos permitiendo que encuentren señales de las erosiones que el sedile infligió al hombre de la sábana en la delicada piel de la entrepierna, quizá incluso dolorosos desgarros en la zona perineal. Es una idea. Sería muy de agradecer que los sindonólogos incorporaran estos detalles lo antes posible porque, debido a la crisis religiosa que padecemos, los fieles no son ya tan crédulos como solían. Las nuevas generaciones, sobre las que descansa también el futuro de la sindonología, se están volviendo cada vez más escépticas.

La teoría del clavo en la muñeca, hoy dogma de fe entre los sindonólogos, es casi un homenaje al cirujano Barbet, que le consagró páginas espeluznantes. Por lo visto, un clavo duele mucho más en semejante lugar y, por ende, concita más morbo (a estas alturas quizá el lector se ha percatado de la complacencia morbosa que suele acompañar a ciertas precisiones sindonológicas). Barbet se siente especialmente inspirado al describir cómo «los espantosos dolores producidos por la tetanización de los músculos, se aumentan hasta el paroxismo por el espasmo de los nervios cuando el cuerpo queda suspendido de un nervio herido o clavado» (Solé, p. 236). Se refiere el doctor al nervio principal que inevitablemente afecta el clavo inserto en el angosto espacio de la muñeca (espacio de Descot). «El clavo que penetra en el espacio de Descot —añade Corsini— […] provoca un dolor espantoso, pues por ese espacio pasan todos los nervios que van a la mano» (p. 98).

El clavo inserto en el espacio alternativo, entre el cubito y el radio, tenía tanto espacio a su disposición que no tenía por qué afectar el nervio, circunstancia que quizá resulte sindonológicamente recusable. Es mejor que duela para que el sindonólogo Solé, S. J., pueda titular un epígrafe de su libro: «Agonía horripilante» (p. 235), y lo haga con toda propiedad antes de aludir a la «constatación escalofriante» de la «lenta agonía» del reo clavado por las muñecas.

Sería injusto imputar únicamente a la influencia del cirujano Barbet ese regusto sadomaso que caracteriza a una parte importante de la literatura sindonológica. La fascinación por lo cruento y por la descripción de los horrores aparece ya en los mismos inicios de esta literatura, aquel detallado informe de las clarisas que repararon la reliquia en 1532. En él leemos, por ejemplo, que los sayones «hicieron penetrar las espinas [de la corona] hasta el cerebro […] fue un milagro que no muriese de los golpes» (Hernández, p. 195). Esta última apreciación nos trae a la memoria una saeta popular que escuchamos cantar sentidamente hace ya algunos años:

Lo coronaron de espinas

y a poco lo dejan tuerto…

¡Los hijos de la gran puta!

¿No es pa cagarse en sus muertos?

Lo curioso del caso, volviendo nuevamente a la inexacta clavazón de las manos que es norma en la iconografía cristiana, es que no sólo engañó durante siglos a pintores y escultores sino incluso a estigmatizados y siervos de Dios tan alejados de sospecha como san Francisco de Asís, santa Teresa de Ávila, santa Catalina de Ricci, santa Verónica Giuliani, Ana Catalina Emmerick, santa Gema Galgani y el papa Clemente, pontífice del Palmar de Troya felizmente reinante: a todos, sin excepción alguna, les sangraba la huella de los clavos de Cristo en las palmas de las manos. La explicación del sindonólogo no puede ser más candorosa: las erróneas llagas de los estigmatizados prueban cómo «acomoda Dios su prodigio a la estimación humana» (Igartua, p. 87). Queda claro, pues, que Dios es perfectamente consciente de que el clavo crucificador se alojaba en la muñeca o en el brazo —¡como que lo había sufrido en sus propias carnes! (queremos decir vicariamente, a través de las carnes de su Hijo muy amado)—, pero, para evitar la perplejidad de sus criaturas, tuvo la deferencia de reproducir las llagas en las manos de los estigmatizados.

Después de los experimentos parciales, con brazos recién amputados, Barbet pasó al ensayo general, a una crucifixión completa, «a pesar de sus delicados escrúpulos de caridad cristiana» (Corsini, p. 97). Seguiremos el texto del sindonólogo Solé, S. J. (p. 233):

Tomó, pues, un cadáver «fresco y perfectamente flexible» y lo clavó en una cruz de chillas colocada para mayor comodidad sobre un carro basculante […] un solo martillazo bastó para que un clavo de 8 mm y sección cuadrada atravesara el carpo y se fijara en la madera. Luego clavó los dos pies, el izquierdo sobre el derecho, flexionando un poco las rodillas […] el tiempo anatómico de la crucifixión duró unos segundos.

«Después de esa comprobación sobre un cadáver, Barbet se fue muy conmovido a oír una Misa por el alma de aquel difunto» (Corsini, p. 97).

A pesar de lo concienzudamente que el doctor Barbet llevó a cabo sus experimentos, no faltaron tiquismiquis que pusieron en tela de juicio sus conclusiones. Uno sugirió que los pies del crucificado podían haber sido clavados por el tarso. Barbet, ni corto ni perezoso, «probó de atravesar el tarso con un clavo. Hubo de dar más de veinte contundentes martillazos para atravesarlos; y […] no lo consiguió sino rompiendo algunos huesos» (Solé, p. 233).

¡Encomiable empeño el del doctor Barbet!

No terminaron ahí los experimentos del cirujano galo. Además, buscando explicación al pasaje evangélico de Juan en el que se dice que del costado alanceado de Jesús brotaron sangre y agua, Barbet tomó un cadáver propicio, le clavó una sonda en el costillar, ahondó hasta atravesarle el corazón y obtuvo, efectivamente, un canillo de líquido sanguinolento de acuosa apariencia, el fluido pericardial.

El libro de Pierre Barbet contiene muchas otras precisiones sobre las heridas de la figura de la Sábana Santa. Algunas quizá sean algo forzadas por un vehemente deseo de verificar sobre la sábana las huellas de todas las torturas descritas en los Evangelios, pero otras, evidentemente, son fruto de la exhaustiva peritación médica de la fotografía de un crucificado. Como escritor, tiene Barbet el mérito añadido de contar con una imaginación fogosa que compagina muy bien con el referido regusto por lo morboso en su anhelo de ofrecer una descripción realista de la escena del Calvario. Algunas de sus imágenes son especialmente espeluznantes:

Un enjambre de asquerosas moscas, gruesas moscas verde-azules, cuales se ven en los mataderos y depósitos de cadáveres, revolotearían en tomo a su cuerpo y se lanzarían sobre una u otra de sus llagas para chupar el jugo y depositar en ellas sus huevos. Se cebarían especialmente en su rostro. Imposible espantarlas. (Solé, p. 337).

¡Admirable deducción! Nadie, hasta Barbet, había reparado en el detalle de las moscas, un tormento más que añadir a los tormentos del crucificado. A lo que apostilla el piadoso padre Solé, S. J., «menos mal que las tinieblas las alejarían» (Solé, p. 337).

Quizá convendría que algún sindonólogo tomara esta línea de investigación que, hasta donde nuestros conocimientos alcanzan, permanece inexplorada hasta hoy. ¿Existen huellas de esas moscas en las llagas del hombre de la Sábana Santa? Sus minúsculas patitas, o las sutiles ventosas de sus ávidos órganos succionadores, ¿dejaron marcas sobre la sangre medio coagulada que escapaba de las heridas? Siendo así, por las agrupaciones de huellas y por el rastro que delata el peculiar modo de desplazarse de cada insecto, ¿sería posible averiguar la precisa clasificación zoológica de los insectos que molestaron al Señor en el supremo trance de la cruz? Finalmente, los huevos que depositaron en sus llagas abiertas, ¿en qué fase de incubación serían sorprendidos por la Resurrección de su víctima?

Leyendo las crudas y desapasionadas páginas de Barbet uno no puede por menos de compadecer al pobre diablo que en el siglo XIV fue torturado, siguiendo las instrucciones de los Evangelios, y hasta crucificado con objeto de falsificar la reliquia. Quizá sea preferible suponer que ya estaba muerto cuando lo sometieron a estas manipulaciones o que las realizaron sobre un molde inerte.

Otro médico, Hermann Moelder, alemán, realizó experimentos sobre crucifixiones en vivo, en Colonia, en 1949. Primero experimentó consigo mismo, después con alumnos voluntarios (¿algo masocas, quizá?, ¿angustiadas criaturitas en busca del aprobado?, ¿sindonólogos entregados a la causa?), a los cuales colgaba por los brazos en barras horizontales tanto tiempo como fueran capaces de aguantar mientras iba observando la alteración de sus constantes vitales, pulso, respiración, aceleración de latidos de la válvula cardiaca, etc. Un colega de Moelder, el doctor Hyneck, aportó su valiosa experiencia sobre el asunto. Durante la primera guerra mundial, siendo médico en el ejército austrohúngaro, tuvo la oportunidad de asistir «a un castigo entonces en uso: la llamada Anbindung, consistente en atar a un soldado por las muñecas y dejarlo, así suspendido, sin que los pies tocaran el suelo» (Siliato, p. 189). El resultado era la muerte a los pocos minutos causada por shock y descompensaciones cardiocirculatorias.

Un tercer experimentador, el italiano Sebastian Rodante, se inclinó por métodos menos traumáticos en su esfuerzo por obtener información sobre la tortura de la corona de espinas. Deseoso de homologar su hipótesis de que las espinas de la Sábana Santa habían afectado a los principales vasos de la cabeza, cubrió una calavera con una funda de goma sintética que imitaba las partes carnosas de la cabeza y le encasquetó resueltamente una corona de espinos de Siracusa. Lo de los espinos estuvo bien, pero usar goma en lugar de carne no parece muy científico. El inventor del método experimental, el doctor Barbet, habría usado una cabeza de verdad.

Experimentar las torturas del crucificado no es sólo cosa de médicos. También algunos prelados, movidos por su celo apostólico, han puesto su granito de arena en la dilucidación de los tormentos. Deduciendo que Jesucristo iba el último de una cuerda de presos (los dos ladrones) y que la atadura pasaba del madero a su tobillo, «monseñor Ricci ha hecho el experimento de cargar una viga sobre la espalda de un joven voluntario, atada a sus brazos extendidos y unida a una cuerda a su tobillo». De esta guisa comprobó que «cualquier tirón ejercido sobre la otra extremidad libre de la viga producía inevitablemente la caída del joven» (Solé, p. 222).

Finalmente, algunos sindonólogos ajenos a la práctica médica y, por lo tanto, imposibilitados para experimentar legalmente con cadáveres, han logrado sorprendentes descubrimientos sin más medios que su inteligencia y perseverancia aplicados al análisis crítico de las pruebas realizadas por sus correligionarios médicos. En este apartado destaca Marvizón con su esclarecedor análisis del estacazo o rapisma que fracturó la nariz e hinchó el pómulo derecho de Cristo. Lo incluye en su libro bajo el epígrafe «La bofetá». Deduce Marvizón que Jesús, cuando compareció ante Anas, tendría a su derecha «alguno de los “alguaciles” con su porra». En un momento dado, este sujeto, descrito también como «cualquier escriba fariseo», golpeó a Jesús «con la mano izquierda y hacia arriba». ¿En qué se basa el perspicaz sindonólogo para efectuar tan categórica observación? Elemental, querido lector: el funcionario «usaría la mano izquierda, porque los judíos empleaban esta mano para escribir, ya que lo hacían de derecha a izquierda; luego era su mano más hábil» (Marvizón, p. 39).

Mal debían de estar los presupuestos generales del Estado de Judea cuando los escribientes de los juzgados se pluriempleaban de policía armada y sus manos, como la de Garcilaso, lo mismo sostenían la pluma que la espada (la porra o palo cilíndrico, en este caso).