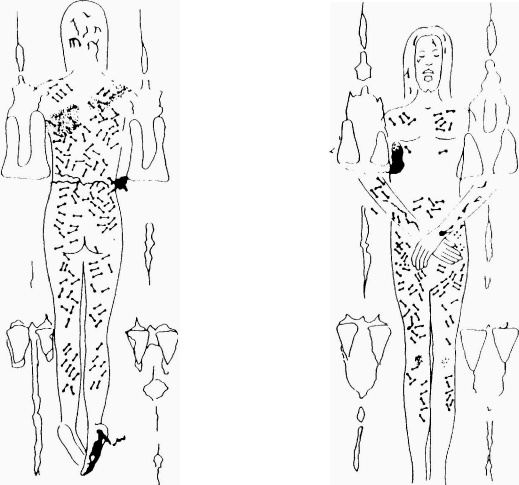

Las señales de la flagelación romana sobre el hombre de la Sábana Santa según los sindonólogos.

Así llegaron los turbulentos años treinta. Con el avance de los tiempos, la teoría de la vaporización había quedado algo añeja y descubría inevitables fisuras. En 1933, un farmacólogo de la Universidad de Turín, Dezzani, expresó sus dudas de que un cadáver pueda expeler la cantidad de urea necesaria para provocar una proyección. Aparte del hecho de que las glándulas sudoríparas no están uniformemente distribuidas en el cuerpo.

Era evidente que había que sustituir la anticuada teoría de Vignon por otra más moderna y actualizada. Ninguna de las propuestas satisfizo enteramente al colectivo hasta que, ya en los años setenta, los sindonólogos otorgaron su favor a una explicación mucho más imaginativa y milagrosa formulada por el doctor Geofrey Ashe en 1966: la imagen del sudario era una chamuscadura provocada por una radiación de energía. Ahora parece que hay quien nuevamente acude a los argumentos de Vignon y propone la reacción del áloe y la mirra con la evaporación corporal. ¿Por qué no una combinación de los vapores y la irradiación atómica de energía divina? Ello armonizaría el milagro y la física-química. Dios, como todopoderoso que es, muy bien podría haberse dejado persuadir por tan integradora combinación. No obstante, como decíamos, nuestra opinión personal es que se trata de una falsificación medieval y que Dios, por esta vez, se mantuvo al margen del asunto. Pudo muy bien abstenerse de intervenir. De hecho, sus designios son inescrutables.

En 1931, la Casa de Saboya, propietaria de la reliquia, fue nuevamente a bodas, el bizarro Humberto, príncipe del Piamonte y heredero del trono italiano, se unía sacramentalmente con la gentil María José de Bélgica. Como de costumbre, entre las celebraciones del enlace se incluyó una ostensión de la Sábana Santa. Por cierto que el desventurado rey sólo estuvo un mes en el trono y hubo de abandonar Italia en 1946 cuando se proclamó la República. Después, la reina lo abandonó a él para instalarse en Ginebra, y pasó sus últimos años escribiendo la historia de los Saboya. En el original de esta obra, que permanece inédito, sólo menciona la Sábana Santa de pasada, para descalificarla y afirmar que se trata de una impostura.

Decíamos que la venerada reliquia fue ostensionada de nuevo y su custodio, el cardenal de Turín, concedió permiso a un fotógrafo afecto al arzobispado, un tal Giuseppe Enrié, para que tomara nuevas y mejores fotografías de la sábana. El trabajo fue de tal calidad que el propio papa Pío XI confesó al padre Righini, S. J.: «Nos —plural mayestático— no habíamos creído nunca en la autenticidad de la Sábana Santa, pero ahora las fotografías y los estudios nos han convencido».

Las fotografías de Enrié comenzaron a circular ya en formato de estampa, con oración en el reverso. También circularon retratos de Cristo basados en la sábana. Entre estos fue especialmente popular el que realizó el pintor armenio Aggemian, un idealizado Cristo guapo y bien plantado, sereno y majestuoso, muy a propósito para inspirar la devoción de monjitas y devotas en la penumbra cálida de las celdas estivales.

La nueva ostensión relanzó las ciencias sindonológicas, que llevaban una década un tanto apagadas. En este sentido fue providencial que el padre Armailhac obtuviera un juego de fotografías de la sábana y lo mostrara a su buen amigo el cirujano Pierre Barbet. Barbet era un católico devoto y persona muy culta e instruida que tocaba el violín, hablaba varios idiomas y escribía poesía. Era además sportman destacado en la práctica de los deportes de moda (tenis, hípica, natación) y finalmente le quedaba tiempo para atender a su instructivo hobby, la modelación de arcilla «a través de la cual manifestaba su fina y profunda sensibilidad» (Solé, p. 463). Pues bien, el doctor Barbet, en cuanto examinó las fotografías, descubrió que el cuerpo de la Sábana Santa presentaba múltiples huellas de azotes. Con curiosidad médica, y con ayuda de una lupa, los contó. Ciento veinte azotes. Una buena tunda. Algunos de ellos, como precisa con delicado eufemismo el padre Igartua, S. J., alcanzaron incluso «la región más dolorosa del cuerpo viril» (Igartua, p. 94).

En el asunto de los azotes, el sindonólogo Marvizón se muestra algo confuso en la página 44 de su, en otros aspectos, esclarecedora obra. En un pasaje asevera que el hombre de la sábana ha sido flagelado, «pero con el método romano, que era un castigo en sí mismo» (¿es que puede existir alguna flagelación que no sea castigo en sí misma?). Dos líneas más abajo añade que «los reos de cruz eran azotados por el sistema judío, que mandaba que fuesen treinta y nueve golpes, recibidos desnudo, al menos de la mitad superior del cuerpo». Y cuatro líneas más abajo cuenta «más de ciento veinte golpes de flagelo, el flagrum romano de dos colas terminadas en “pesitas de gimnasia”». ¿En qué quedamos, la tunda fue por el sistema judío o por el romano? Intentamos disipar nuestras dudas acudiendo a otro prestigioso sindonólogo, el padre Loring, S. J., y salimos aún más desorientados: «Se han contado ciento veinte impactos; por lo tanto, los latigazos pudieron ser cuarenta, y cada látigo tenía tres correas» (p. 177). Marvizón establece que las correas fueron dos; Loring, S. J., y Solé, S. J. (p. 199), aseguran que fueron tres. Descartando un complot jesuítico contra el señor Marvizón, dado que su libro es posterior, sólo podemos concluir que existe algún desacuerdo entre los sindonólogos sobre el número de colas que componían un flagrum romano (más propiamente llamado flagellum taxillatum por estar las puntas de las correas guarnecidas de trocitos de metal o hueso, las pintorescamente llamadas por Marvizón «pesitas de gimnasia»). En lo que sí parecen coincidir los sindonólogos es en que precisamente el empleo de este tipo de látigo es una prueba concluyente de que la sábana no puede ser una falsificación medieval. Escuchemos a Stevenson y Habermas:

Como el flagrum era comúnmente empleado por los romanos y no por los otros pueblos de la antigüedad, tenemos aquí otro indicio arqueológico más de que el hombre de la sábana fue flagelado por romanos. (Stevenson, p. 143).

Es de lamentar que tampoco este argumento sea de recibo. Nadie ha realizado hasta la fecha un estudio sistemático de los modos de azotar usados por cada pueblo de la antigüedad. Es también dudoso que tal estudio pueda abordarse, pues, a pesar del esfuerzo de Roma por conquistar el mundo conocido, en la antigüedad seguía habiendo cientos de nacionalidades y comunidades más o menos autónomas, cada cual con sus costumbres punitivas. Por otra parte, el conocimiento que tenemos del flagrum proviene principalmente de las monedas, en algunas de las cuales aparece como elemento decorativo. Ese mismo conocimiento pudieron tenerlo, incluso con mayor razón que nosotros, los falsificadores medievales que urdieron el asunto de la sábana. No obstante es dudoso que cuando la sábana se fabricó, en el siglo XIV, tuvieran en cuenta cómo era el azote romano. Simplemente usaron un azote de su tiempo para golpear el cadáver o el molde que sirvió de modelo para la protofotografía. Porque, aunque los sindonólogos lo ignoren, en el siglo XIV existía el flagrum y era comúnmente usado, precisamente en los ambientes eclesiásticos. En toda Europa, y especialmente en Italia, Francia y Alemania, estaban en pleno auge las cofradías de flagelantes que peregrinaban con su espectáculo de un lugar a otro, como hoy los circos, viviendo de la caridad del lugar a cambio de exhibirse en una procesión en la que se zurraban hasta que la sangre corría por las espaldas hasta el suelo, mientras cantaban jaculatorias. Un texto de la época describe la herramienta empleada: «Se azotan con látigos de correas, que llevan clavos incrustados, y se golpean en las espaldas, que sangran» (Lirola, p. 37). El látigo, bastante similar al romano, «consistía en un palo del que colgaban tres cuerdas que terminaban en tres grandes nudos. En estos se habían introducido dos puntas de hierro entrecruzadas» (Lirola, p. 37). La Iglesia no veía con buenos ojos la creciente popularidad de un rito que escapaba a su control; por lo tanto, en 1349, el papa Clemente VI declaró herejes a los disciplinantes. A pesar de ello, la moda masoquista perduró durante más de un siglo para extinguirse, por sí sola, más adelante.

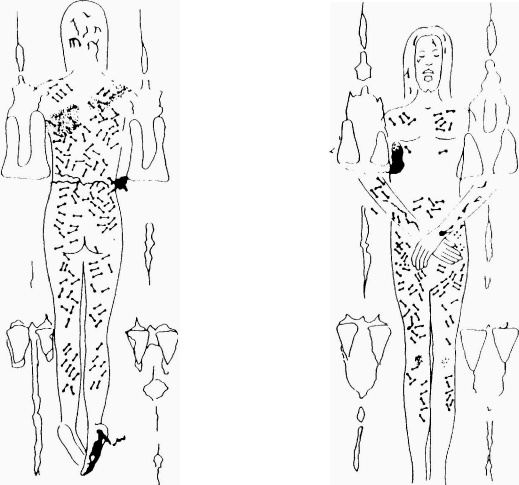

Las señales de la flagelación romana sobre el hombre de la Sábana Santa según los sindonólogos.

Existe, además, un indicio que denota que los latigazos de la figura de la Sábana Santa fueron aplicados por falsificadores: las señales de las bolitas metálicas no se superponen. La persona o personas que hicieron el trabajo se limitaron a azotar el cuerpo o el molde sistemáticamente en toda su extensión para cubrirlo de señales, sin apenas repetir dos go lpes en el mismo sitio.

Otro de los argumentos que los neosindonólogos esgrimen como prueba de que la Sábana Santa es un tejido de los tiempos de Cristo es su medida, equivalente con toda exactitud, dicen, «a ocho por dos codos judíos» (Wilson, p. 246). Pero el codo es una medida casi universal que se ha estado usando desde la prehistoria mesopotámica hasta el siglo XIX. Nadie puede proclamar que la Sábana Santa mida exactamente codos judíos y no musulmanes o egipcios, máxime cuando los propios sindonólogos, en otros comunicados, especulan sobre la medida original de la sábana, que no sería la actual porque seguramente ha estirado algo con el tiempo (y por eso no concuerdan entre ellos al determinar la estatura de la persona fotografiada sobre el lino).

Regresemos al doctor Barbet, al que dejamos unos párrafos atrás notablemente impresionado por las fotografías de la sábana. Ganado a partir de entonces por la pasión sindonológica, aplicó sus conocimientos médicos a demostrar al mundo la autenticidad de la Sábana Santa y escribió un libro, Un doctor en el Calvario, en el que no sólo confirma, punto por punto, los detalles de la crucifixión ofrecidos por el relato evangélico, sino que los amplía estremecedoramente con la información que obtiene del estudio de la sábana, desde entonces denominada, con pleno sentido, el Quinto Evangelio.

Barbet llegó a impresionantes precisiones. Por ejemplo, los azotes de marras habían sido propinados por dos sayones, uno alto y otro bajito, que manejaban con profesional soltura sendos zurriagos romanos. Reparó también en que las manchas de sangre eran más espesas por los bordes, como corresponde al proceso de coagulación, y dejaban un halo de suero en el entorno. Con sus observaciones, Barbet abrió escuela a las especulaciones de los sindonólogos de las generaciones siguientes estableciendo los fundamentos de la neosindonología. Como más adelante iremos viendo, desde Barbet acá, los sindonólogos se ven obligados a descubrir cosas nuevas en cada simposio y, como el campo de la ciencia es tan limitado (poco más de cuatro metros cuadrados de lienzo), alcanzan extremos que quizá un observador imparcial calificaría de ridículos si no los disculparan la intensa piedad y la acendrada devoción que los inspiran.

Digamos en descargo del sindonólogo que, en el panorama de los sabios consagrados al estudio de una determinada ciencia, él es, sin duda alguna, el que lo tiene más difícil. Pensemos en el astrónomo: a cambio de pasar unas cuantas vigilias con el ojo pegado al agujero del telescopio, le es relativamente fácil descubrir una nueva galaxia o una nueva estrella y bautizarla con su nombre, lo cual le asegura una plaza en la posteridad. Pensemos en el zoólogo: da una patada paseando por la playa en un islote de Tahití y le salen media docena de cangrejos nunca hasta ahora catalogados. Pensemos en el arqueólogo: basta que salga al campo o que visite un mercadillo dominical y ya está encontrando nuevos objetos que clasificar. Pensemos en el matemático: a poco que se ponga a echar números, puede aportar a la ciencia media docena de ecuaciones y algoritmos por los que su nombre será perpetuamente recordado como benefactor universal. Por el contrario, el sindonólogo moderno, más propiamente denominado neosindonólogo, lo tiene francamente difícil, incluso crudo. La Sábana Santa es limitada y ya está casi todo dicho sobre ella. Cada vez resulta más difícil descubrir nuevos detalles en el escrutadísimo lienzo, indicios nuevos que puedan dar pie a nuevas teorías cuya discusión evite el estancamiento de la ciencia sindonológica. Esto explica la progresión del enmarañado Corpus científico tejido en torno a la sábana, un corpus continuamente corregido y aumentado por sus devotos. Son trabajos, en la mayoría de los casos, escasamente originales, pues casi siempre se reducen a laboriosos refritos de otras obras, en algunos casos (véase el libro de Marvizón) con páginas enteras de citas literales. Una posible disculpa de esta actividad remodeladora es que los simposios sindonológicos decaerían mucho si no concurrieran novedades, y no digamos los boletines de las cofradías sindonológicas. Estos se nutren principalmente de artículos masticados, deglutidos, regurgitados y vueltos a tragar. El daño está en que tales variaciones sobre concurridísimos lugares comunes resultan, a la postre, más tediosas que pintorescas, incluso para los estómagos sindonófilos habituados a digerir piedras. Por eso los boletines no tienen más remedio que presentar de vez en cuando novedades si quieren mantener el interés de los lectores y la renovación de las suscripciones. De ahí los reveladores textos que últimamente se descubren en la sábana y las especulaciones que suscita sobre si serviría también como mantel de la Santa Cena. Es una versatilidad que la propia industria sindonológica demanda.

No obstante, a pesar de estas concesiones editoriales, los sindonólogos rigurosos aspiran a la objetividad científica. En este sentido no son infrecuentes declaraciones como: «Hasta ahora, aunque soy creyente, he intentado ser aséptico» (Marvizón, p. 107). Aunque «aséptico» significa libre de infección, es improbable que el sindonólogo sugiera que los creyentes están infectados. Quizá sea más prudente postular una interpretación más lógica: que haya querido decir «imparcial», «ecuánime», «neutral», «equitativo» o «justo».

El cirujano Barbet no se contentó con deducir a partir de las fotografías. También tuvo ocasión de examinar en vivo la propia Sábana Santa, puesto que el papa declaró Año Santo a 1933, y, con el beneplácito del rey Víctor Manuel III y de su protector Mussolini, autorizó la ostensión de la ya famosa reliquia.