«Por ahora voy a la gran ciudad de Toledo a visitar a la devota imagen del Sagrario, desde allí me iré al Niño de La Guardia y, dando una punta, como halcón noruego, me entretendré con la Santa Verónica de Jaén», promete un personaje de Cervantes (en Los trabajos de Persiles y Segismundo, libro III, cap. VI), planeando un tour turístico-religioso por la España del siglo XVII.

Sostiene la tradición jiennense que el Santo Rostro, o la Cara de Dios, como más castizamente lo denomina el pueblo, estaba doblado en tres partes cuando Verónica enjugó el rostro de Cristo y la imprimación afectó a los tres dobleces. Ello justifica que exista un Santo Rostro en Roma y otro en Jaén, el tercero se perdió en el mar. Una tradición más culta establece que esta tercera copia está en Jerusalén.

Se ignora cómo llegó el paño de la Verónica a Jaén. Una piadosa leyenda asegura que figuraba entre las reliquias que trajo consigo de Tierra Santa san Eufrasio, uno de los fabulosos siete varones apostólicos que evangelizaron España. A Eufrasio le fue asignada la diócesis de Iliturgi, junto a Mengíbar, no lejos de Jaén. Tenía este santo varón a tres diablillos prisioneros en una garrafa, y una noche, espiando lo que hablaban entre ellos, supo que Lucifer estaba a punto de hacer pecar al papa. El astuto prelado no dudó un momento en proponer a sus prisioneros un desafío: a ver cuál de vosotros es capaz de llevarme a Roma en menos tiempo. Uno de los diablillos se ofreció a llevarlo a la Ciudad Eterna a cambio de la donación a perpetuidad de las sobras de la cena episcopal. (¡Imagine el lector cómo serían las cenas del obispo para que el diablillo se conformara con esa recompensa!). Accedió san Eufrasio y el diablillo lo |transportó por los aires en un santiamén hasta la alcoba donde estaba el papa a punto de cometer su pecado. En palabras del eximio historiador jiennense Mozas Mesa (p. 22),

tales fueron los exorcismos de san Eufrasio y tantas sus bendiciones distribuidas por la habitación en la que se hallaba el Supremo Jerarca de la Iglesia, que se oyó un ruido infernal, acompañado de rechinar de dientes, aullidos espantosos y fuerte olor a azufre: había triunfado la virtud y Satán huía humillado y colérico

Agradecido el papa por la oportuna intervención del prelado, lo despidió regalándole la más preciada reliquia que poseía: el Santo Rostro. Ya de vuelta a su palacio andaluz, asegura la tradición que el santo obispo cumplió cada noche con la promesa hecha al diablillo de darle las sobras de la cena, sólo que desde entonces merendaba fuerte y cenaba solamente nueces. Las sobras eran las cáscaras. ¡Fíese usted de los santos varones!, dicen que se lamentaba el diablillo con resignación al fin y al cabo cristiana.

Esa es la tradición popular. La historiográfica, desafortunadamente empañada en sus inicios por las fábulas de los falsos cronicones, sostiene, sin aducir prueba documental alguna, que la reliquia fue llevada a Jaén por el piadosísimo obispo don Nicolás de Biedma, que la alcanzó del papa Gregorio XI en 1376. Lo más probable es que la llegada de la reliquia a Jaén esté más próxima a 1453, que es cuando se menciona por vez primera.

El Santo Rostro de Jaén adquirió rápida notoriedad. Se conserva un contrato de 1546 por el que el pintor Francisco del Olivar se compromete a suministrar para Semana Santa

veintitrés docenas y media de Verónicas labradas al óleo, de medio pliego cada una; y dos docenas de rostros de Cristo en papel de marca mayor y dos piezas de guadamecí que tengan ochocientas verónicas pequeñas y dos tablas doradas y diez verónicas en lienzo. (López p. 110).

Es casi una industria.

En la época de Cervantes, con el impulso que Trento dio a las reliquias, el Santo Rostro recibía peregrinos de toda España y aun del extranjero, que dejaban muy buenos dividendos al cabildo para el sostenimiento del culto y de los ministros del Señor.

En aquellos tiempos sólo se ostentaba el Santo Rostro dos días al año, en la tarde del Viernes Santo y el día de la Virgen de Agosto, la Asunción. La ostensión más solemne era la del Viernes Santo. Aquel día, después de los oficios, se formaba una procesión de canónigos que fatigosamente ascendía, con el Santo Rostro al frente, por las pinas escaleras que conducen a los balcones altos de la bellísima catedral de Jaén, desde los cuales se bendecían con la reliquia los campos, mientras los fíeles congregados en la plaza asistían al conjuro con recogido fervor.

En excepcionales ocasiones, y sólo tratándose de peregrinos de elevado rango y condición, tales como reyes o personajes de la aristocracia, se ostensionaba el Santo Rostro a título privado. Pocos se acercarían al Santo Rostro con tanta devoción como el rey Felipe II, que lo veneró el día 20 de diciembre de 1570. Sabido es cuán aficionado y devoto de las reliquias era el rey prudente, el que envió la Armada Invencible contra Inglaterra en plena estación de las tormentas.

En su estado actual, el Santo Rostro es un trozo de lienzo recortado y pegado sobre una tabla poco mayor que él. Está como plastificado debajo de una gruesa capa de barniz, que se ha acaramelado al envejecer. La tabla está decorada con pan de oro. Parece que, en su estado primitivo, la reliquia no estaba pegada a la madera. Esta operación se decidió en tiempos de Felipe III y de paso convirtieron en reliquias no sólo las partes que quedaban fuera de la imagen, sino incluso parte de sus melenas, acentuando de este modo el aspecto alargado y bizantinizante de la pintura.

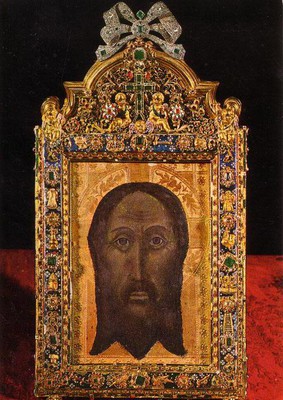

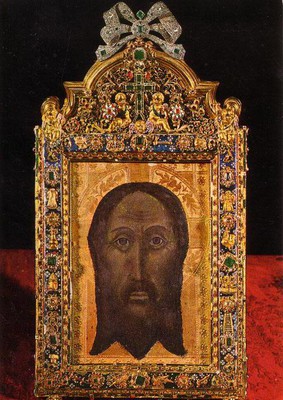

Desde 1731, la reliquia se exhibe en un hermoso marco de plata adornado con esmeraldas, rubíes y diamantes. Este tesoro espiritual y material se guarda en una cámara especial habilitada sobre el altar central de la capilla mayor de la catedral. Allí podemos ver una tabla de Sebastián Martínez que representa al Santo Rostro sostenido por dos ángeles. Está fija a una puerta de madera que se abre con dos llaves. Detrás de esa puerta hay una caja fuerte con tres llaves y dentro de la caja fuerte una preciosa urna de oro y plata con dos llaves, último santuario del Santo Rostro. Por eso el sencillo pueblo pondera el secreto guardado bajo siete llaves, como el Santo Rostro.

La reliquia jiennense ha sufrido diversos avatares en sus seis siglos de existencia. Durante la guerra de la Independencia escapó de la rapiña francesa gracias a que manos piadosas la ocultaron en lugar seguro. Años después, con la llegada del general Riego a la ciudad, fue escondida nuevamente. No privaremos al lector del mesurado relato que hace de aquel episodio el gran estudioso de la reliquia, Palma y Camacho. Ante los requerimientos de Riego al cabildo para que le presentara el Santo Rostro en el acto,

los consternados ministros del altar derramaban tiernas lágrimas y no haciéndole fuerza sus prudentes excusas mandaron al fin a un dependiente fiel que bajara la Santa Faz… ¡Mas, oh decretos inescrutables de la Divina Providencia! ¿Quién pudiera persuadirse de que en el mismo momento de llegar la Santa Caja do se guardaba esta preciosa reliquia, se presentaría en la plaza un soldado avisando que los franceses se hallaban a las mismas puertas de la ciudad? (Palma, p. 253).

En 1936, el Santo Rostro fue confiscado y su pista se perdió hasta 1940, en que apareció en un garaje del pueblecito francés de Villejuif Bicetre, a las afueras de París, sin el lazo de brillantes que lo adornaba. La reliquia formaba parte de un tesoro de diversos objetos preciosos rapiñados durante la guerra civil. El Santo Rostro fue devuelto a España inmediatamente y el propio general Franco lo restituyó a una comisión de notables jiennenses desplazada a El Pardo para recibirlo. En el museo catedralicio de Jaén se ostendía, durante el anterior régimen, una carta autógrafa de Franco preciosamente enmarcada en la que podía leerse:

Hoy, 17 de marzo de 1940. En el palacio de El Pardo y en Domingo de Ramos, llegó el Santo Rostro del Señor, recuperado después de haber sido robado y profanado por las hordas rojas. El Caudillo, con sus propias manos, restituyó el viejo cristal roto que lo arañaba y puso uno nuevo para hacer entrega al siguiente día 18 a la comitiva de Jaén con su vicario.

Con el advenimiento de la democracia esta carta ha sido retirada. Confiemos en que 120 el prudente cabildo nunca encuentre motivos para ostensionarla nuevamente.

Hasta aquí la historia reciente de la reliquia, que es mostrada cada viernes, de diez a una y de siete a nueve, en la capilla mayor de la catedral. La familiar estampa del manso desfile de sus devotas para depositar un ósculo sobre el cristal que la cubre (entre beso y beso, un canónigo pasa, con gesto mecánico, un higiénico pañuelo), conmueve a los que, sin aspirar al título de veronicólogos, nos sentimos afectivamente vinculados a la catedral de Jaén y a su reliquia.

No obstante, la piedad filial no debe cegar al historiador. Uno querría que el Santo Rostro de Jaén fuera el legítimo, que la santa Verónica hubiera existido, que Jesucristo hubiera dejado la impronta de su rostro en un pañuelo, pero, si nos atenemos a los hechos históricos, todo ello es una piadosa patraña (excepto la existencia del dulce Jesús, por supuesto) y el Santo Rostro de Jaén no es más que la pintura de un artista, un icono oriental inspirado en el Santo Rostro romano de san Silvestre y realizado en el llamado estilo gótico internacional. Quizá fue obra de «un pintor genovés que planteara una versión gotizante del arte bizantino» (Galera, p. 425). No deja de ser revelador de la frágil condición humana el hecho de que, no obstante su evidente condición de pintura, exista una abrumadora tradición de veronicólogos que certifican que se trata de una imagen milagrosamente plasmada y desprovista de trazas de intervención humana. Es la versión antigua de los modernos sindonólogos, todos ellos con pretensiones científicas. En 1730 examinaron el Santo Rostro «los pintores locales más notables del momento» y declararon «que era obra sobrenatural esta divina imagen del Santísimo Rostro» (López, p. 94); en 1742 lo examina nuevamente un prestigioso pintor y «halló estar obrada maravillosamente la Santa Efigie estampada en el lienzo, respecto de no reconocerse en él operación alguna de pincel» (López, p. 95), y así muchos otros.

No todos, claro. En 1625 ya un jesuita alemán, Gretzer, como iba de paso y no temía enemistarse con las fuerzas vivas, declaró que la reliquia era una copia de la conocida Verónica vaticana. También el famoso deán Mazas, un clérigo ilustrado del siglo XVIII, sostuvo esta opinión sin temer la de sus conciudadanos.