El sindonólogo inglés Ian Wilson

La sindonología, ya lo estamos comprobando, ha alcanzado su plenitud en nuestros días. Pero el extraordinario desarrollo experimentado por esta seudociencia en los últimos veinte años ha determinado también que el crecimiento de su expresión literaria adolezca de pequeños desajustes que quizá convendría limar antes de promocionarla al rango de disciplina auxiliar de la historia-ficción o, cuando menos, a subgénero dentro de la creación literaria, calificaciones ambas a las que tiene sobrado derecho.

La literatura sindonológica progresaría bastante si mitigara esa insistencia suya en confirmar científicamente la autenticidad de su reliquia. Tal proclividad acarrea una reiteración de títulos que a menudo entorpece la lectura. Nos referimos a expresiones tales como «nombres de gran categoría de la comunidad científica internacional», «máxima autoridad mundial», «erudición extraordinaria», «científico famoso», «sabio prestigioso», «personalidad prestigiosa». ¿No sería preferible que las ideas se defendieran por sí mismas y no por las firmas que las suscriben, que en cualquier caso tampoco son conocidas fuera del ámbito sindonológico? Hemos observado que si tomamos cualquier libro sindonológico y le suprimimos los epítetos innecesarios, la lectura se hace más fluida y alcanza mejor al lector. El cual, por otra parte, sólo desea creer todo lo que digan por extravagante que sea. Es innecesario que el padre Lo ring, S. J., nos asegure que el sindonólogo padre Alberto Vaccari, S. J-, es «primera autoridad mundial en lenguas bíblicas» (p. 233) y que el doctor Buckiing es director de la «clínica forense mejor del mundo» (p. 224): el sindonófilo que ha adquirido su libro ya está predispuesto a aceptar ciegamente que todos los que contribuyen a la confirmación de la reliquia son lumbreras.

Preferible, pues, ahorrar munición por ese lado e invertirla en el meollo de la cuestión, en la apologética y la dialéctica, es decir, en la refutación de los autores hostiles.

La apologética sindonológica, rama que los neosindonólogos españoles, especialmente los jesuitas, han cultivado con especial empeño, ha conseguido desarrollar argumentos falaces que en nada tienen que envidiar a los más elaborados sofismas escolásticos. En virtud de dichos razonamientos, las anomalías observables en la reliquia lejos de constituir argumentos en contra de su autenticidad se convierten, paradójicamente, en argumentos a favor y vienen a refrendarla. Son versiones modernas del entrañable Creo porque es absurdo, Credo quia absurdum, de Tertuliano. Los brazos demasiado largos del hombre de la sábana, las piernas de longitud variable, los muslos fuera de las caderas, la imagen frontal de un muslo más gruesa que la dorsal… Son incongruencias que no prueban que la figura de la sábana sea falsa sino todo lo contrario, su autenticidad. Un falsificador hubiera cuidado de no incurrir en tales errores, ergo la reliquia es verdadera. O, en palabras del padre Solé, S. J.:

Estas anomalías no son concebibles en un artista de la falla que habría tenido que tener quien fuera capaz de pintar el lienzo; en cambio se explican perfectamente suponiendo que la sábana envolvía un cadáver yacente. (Solé, p. 139).

Paralelamente, los fallos detectados en la distribución de las manchas de sangre («la colada de sangre que no se extiende de manera homogénea, antes presenta pequeños espacios intermedios no teñidos y blanquecinos») sirven para probar que las manchas de sangre son verdaderas y no obra de falsificador (Solé, p. 248). ¿Hay fallos? Sí. ¿Un falsario habría evitado los fallos? Sí. Ergo la existencia de fallos prueban que la sábana es auténtica.

Lo malo es cuando los embustes se rebozan en mentiras y se improvisa una explicación para soslayar un problema sin advertir que crea otro aún mayor poco más adelante. Marvizón, aludiendo al escorzo que presenta la figura de la sábana, explica «el rigor de la muerte impidió estirar del todo esta pierna en el momento de enterrarlo» (p. 52), pero de otros pasajes de su obra se deduce que el cadáver llevaba poco tiempo muerto, y por eso sangraba cuando lo descolgaron de la cruz. El padre Solé, S. J., en la página 146 de su libro, justifica la longitud anormal del brazo derecho de la figura de la sábana suponiendo que la mano piadosa de uno de sus amortajadores «hundió la tela, apretándola, entre el pecho y el brazo para que cubriera la herida del costado», pero luego, sólo tres páginas más adelante, nos dice que

la tela-placa en el momento de la impresión debía estar relativamente horizontal tanto en la parte extendida por debajo del cadáver como en la que lo cubría por encima […] Si la tela hubiera estado apretada al cadáver —razona— […] difícilmente las imágenes hubieran podido salir tan regulares y exentas de deformaciones.

¿En qué quedamos? ¿Estaba la tela en posición horizontal o no lo estaba? Algo parecido ocurre con la problemática mano demasiado larga de ese brazo derecho. Los sindonólogos la explican argumentando que contiene también la impresión de las puntas de los dedos sobre las cuales volvía la tela (Solé, p. 147). Pero ¿no habíamos quedado en que las arrugas del lienzo eran esas líneas blancas no impresionadas que aparecen en el negativo?

¿No sería más sensato proseguir la línea iniciada por los sindonólogos italianos en los años treinta que explicaba las anomalías físicas del cadáver con referencia a las propias actividades físicas de Jesús atestiguadas por los Evangelios? Por ejemplo, si «el hombro derecho está más bajo que el izquierdo». Esto, que hoy parece al padre Solé, S. J., «un auténtico problema a resolver» (Solé, p. 234), lo solucionaron hace cincuenta años los beneméritos profesores doctor Gedda y doctor Judica Cordiglia atribuyéndolo a deformidad profesional dimanante del oficio de carpintero. Y para probarlo aludían, además, a otra deformación en la cadera causada por la prolongada práctica del mismo oficio.

El caso es especialmente significativo porque nos enseña cómo una anomalía puede justificarse con otra y, de este modo, si por separado cada una de ellas constituía un argumento contrario, juntas se complementan y constituyen un argumento favorable. En efecto, la condición menestral del crucificado, observable en la disparidad de sus hombros, se confirma por «una ligera perturbación en la cadera, como de una persona acostumbrada a llevar pesos fuertes en el hombro, lo que pudo fácilmente suceder por el oficio ejercido en su vida» (Igartua, p. 81). Hay que reconocer mucho oficio en estos avezados sindonólogos italianos capaces de volver posibles argumentos contrarios en argumentos favorables.

Quizá algún lector se extrañe de que los carpinteros que conoce no padezcan esas deformaciones inherentes al oficio mientras que Jesucristo, tan atlético según los sindonólogos, las padeció. Reflexionemos: ¿acaso no estaba en las manos de Dios permitir que el físico de su Hijo acusara las huellas de la profesión carpinteril para que estas permitieran a los estudiosos futuros identificarlo como el hombre de la sábana? A poco que lo mediten convendrán en que así ha debido ser. Recuerden la conclusión del dogma de la Inmaculada: «Pudo y convino, luego hubo». En su omnipotencia, y dado lo inescrutable de sus designios, Dios pudo hacer incluso que, no ya un oficio, sino incluso una metáfora marcara indeleblemente el cuerpo de Jesús. Porque, a todo esto, es bastante probable que el histórico Jesús no ejerciera nunca el oficio de carpintero y que todo sea una confusión provocada por el doble sentido de una palabra. En los textos talmúdicos, la palabra aramea que significa carpintero (naggar) equivale a «sabio» o «erudito». Si sustituimos las menciones evangélicas al carpintero por otras equivalentes a «sabio» parece que los textos resultan más verosímiles.

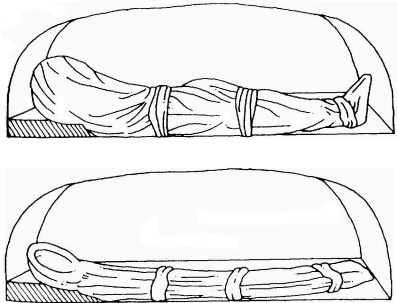

Tornando a la relación del cadáver con la sábana, la postura sindonológica oficial establece actualmente que estaba envuelto como un fardo, e incluso trazado por tres ataduras (que Marvizón castizamente denomina cinchas) en los tobillos, pecho y rodillas. Algunos se han parado a pensar que esta explicación es ilógica porque, de no haber estado la sábana completamente aplanada cuando se proyectó la figura sobre ella, la impronta resultante habría sido necesariamente deforme y surcada de múltiples arrugas y discontinuidades.

Por el contrario, si se trata de dos fotografías, frontal y dorsal, de un cadáver o molde, se explica perfectamente que no aparezcan los costados del cuerpo, al quedar fuera del alcance del objetivo fotográfico. Pero los sindonólogos, aferrados como están a la teoría de la irradiación (milagrosa), justifican que el cadáver no irradiara por los lados del cuerpo dejándolos impresos también en la sábana: es que fue una irradiación «ortogonal y sólo se impresionaron las caras anterior y posterior del cadáver, no sus lados» dado que «el elemento impresor iba de abajo arriba y de arriba abajo» (Solé, p. 149).

Aún más peregrina es la teoría del pañuelo o barboquejo (incluso mentonera lo llaman) que supuestamente ceñía la cabeza del cadáver de la sábana para evitar que la laxitud de la mandíbula inferior le abriera la boca (y ciertamente un presunto retrato de Cristo muerto con la boca abierta no habría movido a devoción, las cosas como son). Acudiendo al pañuelo atado sobre la cabeza se explica la discontinuidad de las imágenes frontal y dorsal, que deberían estar unidas por las cabezas pero no lo están. Este era uno de los puntos débiles de la explicación neosindonológica de la formación de la imagen por irradiación. Lo malo es que, nuevamente, la teoría, al resolver un problema, plantea otro aún mayor, porque, si el pañuelo dejó un espacio en blanco en la parte superior de la cabeza, también debería haberlo dejado alrededor del rostro que circundaba. Es una contrariedad que esta orla libre de irradiación no aparezca. Aparte de esto, si aceptamos que sobre los párpados del hombre había unas monedas que figuran en el retrato, con mayor razón debería figurar un pañuelo que era mucho más grande.

El caso es que la tesis del pañuelo sirve para explicar una serie de notorias anomalías en la imagen del rostro: la ausencia de orejas, la extrema delgadez de la cara, donde los ojos se avecinan excesivamente sobre las inexistentes sienes (efectos ambos causados por la lente con la que se tomó la fotografía) y finalmente justifica también la inexplicable tensión de la sábana, que debiera caer sobre el rostro, adaptándose más o menos a sus relieves. La explicación sindonológica es que la sábana formó fortuitamente un plano paralelo al rostro porque el pañuelo de la mentonera actuando sobre la melena que cae a uno y otro lado del rostro «mantendría la tela plana sobre la cara» (Solé, p. 150). Esto implica que esa melena, en lugar de caer hacia atrás, forzada por la ley de la gravedad, caía hacia arriba hasta el punto de aventajar en altura a la considerable nariz del individuo. Fácilmente se entiende que es una explicación de todo punto inaceptable, entre otras razones porque incluso si admitiéramos que hubo un pañuelo rodeando la cara, este no pudo actuar sobre la melena que caía fuera de su jurisdicción. Más lógico parece postular que Dios, conociendo las leyes de la naturaleza, permitiera la vulneración de una, la de la gravedad, para que su cabellera cayera hacia arriba en lugar de hacia abajo. Esto resuelve satisfactoriamente el problema. Pero si rechazamos la hipótesis del milagro, parece que lo más sensato es aceptar que, incluso con pañuelo, la melena del cadáver echado de espaldas tenía que caer hacia atrás, a no ser que el hombre, o su molde, estuviera de pie o que la cabellera retratada sea en realidad un molde rígido, en cuyo caso es natural que mantenga su forma.

El sindonólogo inglés Ian Wilson

Reconstrucción sindonológica de la posición de la Sábana Santa, antes y después de la Resurrección.

Lo que una vez más nos demuestra que se trata de una fotografía realizada en una cámara oscura.

La condición fotográfica de la Sábana Santa explica también el hecho de que las figuras frontal y dorsal hayan recibido la misma cantidad de irradiación y que los glúteos y parles blandas de la imagen dorsal no presenten las típicas deformaciones planas que se habrían producido si la parte posterior del cadáver hubiera estado en contacto con la sábana. Hay que reconocer que los sindonólogos explican esta anomalía de una manera muy ingeniosa:

El tal cadáver carecía de peso en el momento de dejar su negativo fotográfico impreso en la sabana. O hablando en términos de la era espacial, dicho cadáver estaba ingrávido en aquel momento. (Solé, p. 150).

Si metemos por medio a cada paso la era espacial, aquí termina la discusión.

Hemos examinado brevemente los recursos de la apologética sindonológica. Bueno será ahora que, para completar el panorama, fijemos nuestra atención en la dialéctica. Esta rama de la sindonología trata de la refutación de los detractores de la Sábana Santa. Dos son los argumentos dialécticos esenciales para contrarrestar las nefastas opiniones de estos desacreditadores de la reliquia: uno es el fanatismo sectario; el otro, la ignorancia científica. Dependiendo del adversario, se esgrime uno u otro o incluso una combinación de los dos en proporciones adecuadas.

Vayamos con el primero, el fanatismo sectario.

a) FANATISMO SECTARIO DE LOS DETRACTORES DE LA SÁBANA SANTA

Los sindonólogos aman tan apasionadamente su reliquia que a menudo aceptan mal que alguien ponga en duda su autenticidad e incluso llegan a incurrir en faltas a la caridad cristiana en sus descalificaciones de los adversarios. Esta crispación se detecta ya en los mismos comienzos de la sindonología, cuando el canónigo Chevalier se quejaba de la conspiración de silencio que acogía cualquier pronunciamiento académico contra un error popular o una falsa devoción. En 1903, Hernández descalifica «el tono dogmático y campanudo con que hacen sus afirmaciones los adversarios de la autenticidad» (Hernández, p. 164) y observa en Chevalier «altiveces de hombre pagado de su mérito» (p. 280). Más recientemente, la señora Siliato detecta en el erudito francés «un confuso comportamiento de tipo emocional» y «un violento rechazo profundamente desequilibrado […] que suscitó, sin embargo, ecos inmerecidos» (Siliato, p. 47). Ante un artículo que expone la falsedad de la Sábana anta, J. J. Benítez reacciona descalificando la revista donde apareció, «una conocida publicación de corte “amarillo” y “carroñero”» (1989, p. 6); muestra su perplejidad al comprobar que dos de los firmantes de] informe «se han pasado de la crítica ufológica a la sindonológica» (ibídem) y hasta advierte en ellos una «mala fe diabólica» (1989, p. 10) cuando refutan los trabajos de Max Frei alegando que «empleó muestras no controladas» y que «nadie ha sido capaz de llegar a los mismos resultados».

Ante las objeciones de un estudiante de la Universidad Complutense sobre la precariedad documenta] de la sindonología, el padre Loring, S. J., replica: «No me seas hipercrítico, no seas ridículo» (Loring, p. 222). A otro interlocutor que pone en duda ciertos asertos científicos que está ofreciendo: «Tú eres tonto» (Loring, p. 238). Del mismo modo lo indigna la intromisión de gente común en lo que debiera ser exclusivo dominio de los sindonólogos:

Gente que habla de oídas, de segunda o tercera mano, que no sabe… Yo oí por Radio Nacional a un señor que se presentaba como científico decir que la Sábana Santa era una pintura de la Edad Media […] Esta osadía de hablar de lo que no se sabe, por desgracia, es muy frecuente. (Loring, p. 227).

Igualmente agresivos se muestran con los sindonólogos que se desvían de los dogmas oficiales. Observemos, por ejemplo, la reacción del padre Loring, S. J., ante la teoría que sostiene que el hombre de la sábana sangraba porque todavía estaba vivo:

Es una noticia totalmente falsa. Salida de un señor que no quiero nombrar. Un indocumentado. Además que ha cambiado de nombre tres veces […] que es un don nadie y que, con una autoridad que no le ha dado nadie, ha lanzado al mundo la noticia: Cristo no murió en la cruz. (Loring, p. 211).

Es reveladora esa expresión «con la autoridad que no le da nadie». ¿Quién concede autoridad para hablar de la Sábana Santa? Evidentemente, se deduce, las cofradías sindonológicas establecidas en cada país, la Internacional Sindonológica, que dedica sus desvelos investigadores no exactamente a investigar la Sábana Santa sino a probar la Resurrección de Cristo. El sindonólogo o simple investigador que se aparta de esa línea ortodoxa sólo merece rechazo y descalificaciones, y esto incluye no sólo a los individuos sino también a las instituciones. Igartua (p. 18) sanciona que los miembros de la Académie des Sciences de París «mostraron sectarismo al rechazar» las alegaciones de Délage en favor de la Sábana Santa. Es curioso que si un científico se muestra contrario a la autenticidad de la reliquia esté en un error, mientras que si se muestra favorable recibe todas las bendiciones de la sindonología con declaraciones absolutas de infalibilidad: «en esto como cirujano experto no podía equivocarse» (Igartua, p. 19). Tan contundente argumento debería, en justicia, ratificar las afirmaciones de cualquier médico experto en su oficio, incluyendo las de los doctores ingleses Trevor y Margaret Lloyd Davies, que recientemente han expuesto en un artículo publicado en el prestigioso Journal of the Royal College of Physicians of London el ya no tan sorprendente resultado de su investigación: Jesús estaba vivo cuando lo descendieron de la cruz (López-Seivane, p. 74). Sin embargo es dudoso que el padre Igartua, S. J., admita tan aventurada conclusión simplemente por venir avalada por el prestigio médico de la pareja. De hecho, el mismo padre Igartua, S. J., arremete contra

algunos que han pretendido con teorías, a veces delirantes, como Naber, demostrar por la Sábana Santa que Jesús no estaba muerto, basando su pretendida prueba en la imagen del lienzo. Propiamente han demostrado su total ignorancia del asunto. Y además han mostrado que tenían ideas o de farsa o de delirio. El encuentro con Naber que narra Wilcox es un caso de paranoia, si no es de mala fe o voluntad. (Igartua p. 89).

En cuanto a Graeber, otro detractor de la reliquia, se trata de un caso de «especulación individual» (Igartua, p. 197). Naturalmente el filósofo David Hume, autor de un ensayo en el que refuta los milagros, no tiene partidarios o adeptos sino «secuaces» (Stevenson, p. 177).

Es posible que algún lector haya quedado intrigado por ese sindonologista hereje que ha cambiado tres veces de nombre y al que el padre Loring, S. J-, no quiere nombrar. Se trata de John Reban, que también firma como Kurt Berna, aunque su nombre verdadero es Hans Naber, que en 1967 adquirió cierta notoriedad al asegurar en su libro Inquest on Jesus Christ que Cristo no murió en la cruz.

De este Hans Naber, verdadera bestia negra de los sindonólogos, que lo califican de «embaucador, estafador e ignorante» (Guirao, p. 88), hablaremos nuevamente más adelante.

Otros casos de sindonólogos herejes colean por esos mundos con libros y programas televisivos. Lynn Picknett y Clive Prince andan empeñados en demostrar que la sábana fue fabricada por Leonardo da Vinci en 1492, por encargo del papa, y por el procedimiento fotográfico que queda descrito páginas atrás. Como es natural, los han expulsado de la cofradía sindonológica inglesa. A Lynn Picknett, que es una señora, incluso la expulsaron físicamente, a empujones.

Hasta aquí la denuncia del fanatismo sectario en los detractores de la Sábana Santa. Vayamos ahora al otro argumento dialéctico.

b) LA IGNORANCIA CIENTÍFICA DE LOS DETRACTORES DE LA SÁBANA SANTA

La otra argucia dialéctica sindonológicamente aconsejable consiste en poner de manifiesto la ignorancia científica de los que sostienen postulados heterodoxos, especialmente si se trata de herejes desgajados de la norma oficial, que son los peores. Así, cuando el padre Solé, S. J., se refiere a Hans Naber (el divulgador de la teoría de que el hombre de la sábana estaba vivo cuando lo amortajaron) no deja de informarnos de que «a los quince años abandonó la escuela […] confiesa pues no tener más estudios que los elementales… aunque a las veces se presenta como doctor y profesor (?!)» (Solé, p. 256). De este modo Hans Naber, o como demonios se llame verdaderamente este hombre, queda desacreditado no por refutación razonada de sus argumentos, sino por su indigencia académica. Pero ¿y cuando el detractor posee títulos legítimamente adquiridos y está avalado por un prestigio profesional? En este caso no sería sindonológicamente recusable dudar de la licitud u oportunidad de tales títulos. La autenticidad de la Sábana Santa es algo «que la gente inculta puede negar», pero «no pueden negarlo los verdaderos científicos a menos que estén cegados por fobias antirreligiosas» (Corsini, p. 112). ¿Y cuando, a pesar de todo, un verdadero científico lo niega? «Realmente sorprende semejante teoría en un catedrático de universidad», comenta el padre Solé, S. J. (p. 174), al referirse a Vittorio Delfino Pesce, profesor de la Universidad de Bari, y defensor de que la figura de la sábana es una falsificación producida por corrosión con ácido sulfúrico sobre una escultura de madera y el bajorrelieve de un rostro.

La verdad es que la nómina de los detractores de la Sábana Santa es breve. Esto podría deberse, en parte, a que, por causa de la creciente militancia de los sindonólogos, cada vez hay menos gente dispuesta a declarar públicamente sus reservas sobre la reliquia de Turín. También, por otra parte, a que los sindonólogos, del mismo modo que aúpan a lomos de la fama a los que sirven a la Sábana Santa, prefieren sepultar en el silencio y condenar al olvido a sus detractores. El nombre de Guillaume Pussod, el herrero que se quemó los dedos para rescatar el cofre de la reliquia en el incendio de Chambéry, «merece ser recordado» (Siliato, p. 50). Por el contrario, el sindonólogo hereje que se aparta de la doctrina oficial (Hans Naber en este caso) es «un señor que no quiero nombrar» (Loring, p. 211).

Hemos visto, en el caso de Hans Naber, que la ausencia o usurpación de títulos es tacha grave en un heterodoxo; sin embargo, esta acción se exculpa cuando es un sindonólogo ortodoxo el que falsea títulos propios o ajenos. La diferencia es clara: en este caso la bondadosa intención del falseamiento está justificada. Se trata de lo que técnicamente llamamos un pia fraus, un engaño piadoso, que, recordemos, está admitido por la Iglesia. Por ejemplo. Julio Marvizón da a entender, en la solapa de su libro, que es ingeniero («cursó los estudios de Ingeniero Industrial Superior»), y el padre Loring, S. J., por su parte, presenta reiteradamente al publicista inglés Ian Wilson como catedrático de Historia de la Universidad de Oxford (Loring, pp. 222 y 244). En realidad, Marvizón es técnico meteorólogo y Wilson era un simple gerente de promoción y publicidad en el Bristol Evening Post, hasta que descubrió que la sindonología le proporcionaba mayores ingresos. (Y desde entonces se gana la vida dando conferencias, escribiendo artículos y libros y asesorando a las productoras de televisión que realizan documentales sobre la Sábana Santa). Dentro del panorama sindonológico, Wilson es autoridad indiscutible y goza de justo renombre, siendo una de las obligadas referencias en la literatura sindonológica.

Un sindonólogo que no es ingeniero; otro que no es catedrático de Historia en Oxford… Pero ¿de verdad son tan importantes esos títulos? Incluso si no catalogáramos estas mentirijillas menores como pia fraus, la literatura sindonológica se las haría perdonar por la simpatía que concita en su determinación de captar lo inasible, en su afán por confirmar científicamente un dogma de fe.