¡VACACIONES!

Una mañana de principios de verano, cuatro niños que daban muestras de una desbordante alegría viajaban en uno de los departamentos de un tren expreso.

—¡Ahora empiezan las verdaderas vacaciones! —exclamó Mike—. ¿Habéis pensado en lo que nos espera? ¡Dos meses en una casita junto al mar! ¡Podremos bañarnos, pescar, hacer excursiones, pasear en barca…! ¡Lo vamos a pasar estupendamente!

—De todos modos, preferiría que mamá y papá estuviesen con nosotros —dijo Nora, la hermana gemela de Mike—. Los echaré de menos. En todo el curso sólo los he visto una vez.

—También se van de viaje, y no podrían llevarnos a todos —dijo Peggy—. Vendrán a reunirse con nosotros en las Cuevas de Spiggy tan pronto como puedan.

—¡Las Cuevas de Spiggy! ¿Verdad que es un bonito nombre para un lugar de veraneo? —comentó Jack—. ¿Por qué se llamará así? Debe de haber grutas, cavernas o algo por el estilo…

Los cuatro niños habían regresado a sus casas el día anterior, último del curso escolar. Nora y Peggy volvieron del colegio de niñas, y Mike y Jack, de un pensionado de niños. Habían pasado la noche con su padres, y en aquel momento viajaban solos hacia las Cuevas de Spiggy.

Jack era el más feliz de todos. Nunca había estado en una playa. No era hermano de Mike, Nora y Peggy. Era huérfano de padre y madre. Iba con los tres hermanos porque los padres de éstos lo habían adoptado como premio a su buen comportamiento con Mike, Nora y Peggy cuando tuvieron que huir de casa de sus tíos.

El capitán Arnold, padre de los niños, los había dejado en la granja de una hermana suya cuando tuvo que salir para Australia, viaje que hizo con su esposa en una avioneta. Una tormenta los obligó a aterrizar en una isla desierta y allí hubieron de pasar muchos meses. Se les dio por muertos y, desde entonces, la tía se portó muy mal con los niños.

Los tres hermanos habían hecho amistad con Jack, y gracias a su ayuda pudieron huir un día a una isla secreta situada en un lago, donde vivieron los cuatro juntos hasta que se enteraron de que habían encontrado a sus padres sanos y salvos, y regresaron a su casa para reunirse con ellos.

Como Jack no tenía familia y se había encariñado con Mike, Nora y Peggy, el capitán Arnold y su esposa le dijeron que podía quedarse a vivir con ellos como un hijo más.

Jack aceptó encantado, fue a la escuela con Mike, y ahora, terminado el curso, habían salido los cuatro juntos para pasar las vacaciones. Al principio se pusieron de mal humor al saber que el capitán Arnold tenía que irse a Irlanda para dar unas conferencias sobre sus aventuras, pero ahora que se dirigían a Cornualles, donde vivirían solos en una casita junto al mar y podrían hacer cuanto les viniera en gana, estaban muy contentos.

—¿Quién cuidará de nosotros en las Cuevas de Spiggy? —preguntó Jack.

—Una señorita de la que sólo sé su nombre: se llama Timy —dijo Nora—. Mamá dice que es encantadora.

—¿Timy? —exclamó Peggy—. ¡Qué nombre tan gracioso! Esa señorita debe de ser muy tímida y menuda como un ratón.

—Eso no lo sabremos hasta que la veamos —dijo Mike—. A lo mejor es alta, y tiene mal carácter y una voz de trueno.

El tren seguía avanzando con su característico traqueteo, y, de cuando en cuando, la locomotora lanzaba un silbido. Jack fijó la vista en un mapa colgado en la pared del pasillo.

—¡Fijaos! —exclamó—. Según ese mapa, las Cuevas de Spiggy están muy cerca de nuestra isla secreta. Sería fantástico que pudiésemos hacerle una visita. ¡Cómo me gustaría volverla a ver!

—No está cerca —dijo Mike, mirando también el mapa—. A unos sesenta kilómetros. Bueno, tal vez podamos ir. A mí también me encantaría volver a verla.

—¿Por qué no comemos algo? —propuso Peggy, sacando la bolsa de las provisiones—. ¡Mirad lo que nos ha preparado mamá!

Todos tenían apetito y se dieron un festín de bocadillos de pollo con tomate, galletas y bizcochos. Para beber tenían limonada, y, como postre, plátanos y manzanas.

—¡Qué bueno está todo! —exclamó Mike, relamiéndose—. Mamá es un ángel. ¡Qué bien conoce nuestros gustos!

—¿Cuánto tardaremos en llegar? —preguntó Nora cuando terminó de saborear su bocadillo.

—A la estación más próxima el tren llega a las seis —dijo Mike—. Pero está a casi diez kilómetros de las Cuevas. Este trayecto lo haremos en un coche que nos recogerá en la estación.

El tiempo pasaba lentamente. Leyeron, jugaron a las cartas, se dedicaron a contar las señales indicadoras y los túneles; pero mucho antes de las seis todos estaban cansados, sudorosos y sucios de carbonilla.

—Voy a dormir un poco —anunció Nora, encogiendo las piernas y colocando los pies sobre el asiento.

—¡Dormir! —exclamó Mike—. Yo no podría.

Pero cinco minutos después, todos, incluso él, se habían dormido mientras el tren corría a través del campo bañado por el sol, pasando puentes, túneles y estaciones a una velocidad impresionante.

Despertaron cuando el tren aminoró la marcha para entrar en una estación. Mike se desperezó y miró por la ventanilla.

—¡Eh! ¡Estamos llegando! —gritó a sus compañeros—. ¡Despertaos, dormilones! ¡Ahora, a preparar el equipaje! ¡Y arreglaos un poco! ¡Tenéis una cara de sueño…!

Se asearon rápidamente y bajaron el equipaje de la red. Cuando el tren se detuvo, ya estaban todos junto a la portezuela, preparados para bajar. Uno tras otro, saltaron al andén. Mike llamó a un mozo.

—Tenemos dos maletas en el vagón de equipajes —dijo—. ¿Quiere ir a buscarlas?

El mozo se dirigió al vagón de equipajes y Jack salió al patio de la estación para ver si estaba el coche que había de recogerlos. Pero sólo vio un caballo medio dormido enganchado a un carromato que se caía de viejo. Junto a él había un campesino, que preguntó a Jack:

—¿Es usted el señorito Arnold? Estoy esperando a unos niños para llevarlos a las Cuevas de Spiggy.

—¡Bravo! —exclamó Jack—. ¡Mike! ¡Nora! ¡Peggy! ¡Aquí hay un carromato que ha venido por nosotros! ¡Corred!

Se presentó el mozo con las dos maletas. Los niños le ayudaron a colocarlas en el grotesco vehículo, subieron a él y sonrieron al campesino, que parecía muy simpático. Éste se sentó en el pescante, hizo restallar el látigo y el carricoche emprendió la marcha camino de las Cuevas de Spiggy. Junto al camino se extendían hermosos campos. Al otro lado de la carretera, tras los acantilados, aparecía el mar, tan azul como el cielo. Los acantilados tenían un aspecto impresionante; era una costa escarpada y bravía. Aquí y allá las olas rompían contra las rocas, lanzando al aire surtidores de blanca espuma.

Miraron al otro lado del camino y siguieron viendo campos y suaves colinas salpicadas de flores. Los niños estaban entusiasmados.

—¡Ojalá continúe el buen tiempo! —dijo Mike—. Pienso estar todo el día en traje de baño.

—¡Y yo! —exclamaron sus compañeros de viaje.

El carro seguía avanzando por el camino que se extendía paralelamente a los acantilados. El viento azotaba los rostros de los niños. Era una fuerte brisa marina. El sol estaba aún muy alto y caldeaba la tierra.

—¿Cómo se llama nuestra casa? —preguntó Mike al campesino.

—«La Mirona» —respondió el buen hombre.

—¿«La Mirona»? —exclamó Jack, sorprendido—. ¡Qué nombre tan raro!

—En seguida la veréis —dijo el campesino—. ¡Miradla!

La señaló con el látigo, y los niños vieron lo que había de ser su hogar durante varias semanas…, y también el centro de emocionantes aventuras.

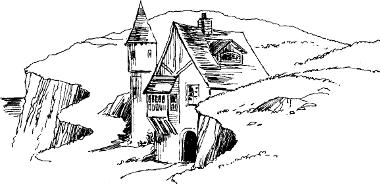

Era una casita de aspecto extraño, situada en una hondonada del acantilado, de cara al mar. En uno de sus costados se alzaba una torre.

—La llaman «La Mirona» porque es un buen sitio para observar el mar entre los picos del acantilado —explicó el campesino—. Además, desde su torre se puede ver la de aquel viejo caserón que se divisa en la cima del acantilado, en medio de un grupo de árboles. Se dice que, en la época de los contrabandistas, un vigía hacía señales desde «La Mirona» a un compinche instalado en la torre del caserón.

—¡Qué emocionante! —exclamó Jack—. ¡Contrabandistas, torres, señales, luces en la noche!… Supongo que también habrá cuevas.

—A montones —respondió el aldeano, sonriendo—. Pero llevad cuidado. Si entráis en alguna y sube la marea, ya no podréis salir. Esta costa es peligrosa para los niños.

—Ya estamos en «La Mirona» —dijo Nora mientras se acercaban a la casa—. ¡Mirad! Hay alguien a la puerta. Debe de ser esa señorita a la que llaman Timy. Peggy acertó al decir que parecería un ratón. De eso tiene la cara.

Todos miraron a Timy. Era una mujer pequeña, ya entrada en años. Tenía el pelo gris, cuidadosamente peinado, cara risueña y unos ojos grandes, grises, tímidos, acogedores…

—¡Bienvenidos a «La Mirona», muchachos! —dijo con un hilo de voz.

—Gracias, señorita —respondieron los niños, estrechándole la mano cortésmente.

—¡Ya veréis lo bien que lo pasáis aquí! —y añadió, indicándoles la escalera—: Vuestras habitaciones están en la torre. Os he preparado ésas porque creo que son las que más os gustarán.

—¡En la torre! —exclamó Nora, gritando de tal modo, que hizo saltar de susto a la menuda señorita—. ¡Fantástico!

Timy los condujo por la estrecha escalera de caracol a lo alto de la torre, donde había dos habitaciones, una sobre otra. Eran circulares y no muy espaciosas.

—Ahora, a lavarse y asearse. Luego bajad a merendar —dijo la señorita con su voz débil y aguda, pero no desprovista de firmeza. Y repitió—: ¡Ya veréis lo bien que lo pasáis aquí!

No tenía la menor idea de las cosas extraordinarias que iban a ocurrir a causa de la llegada de los niños.

¡Pobre señorita Timy!