49 La economía de la felicidad

En la década de 1970, en Bután, un diminuto reino del Himalaya, la economía del país fue sometida a un importante escrutinio. De acuerdo con la mayoría de indicadores (producto interior bruto, renta nacional, tasa de empleo, etc.), su crecimiento era muy lento, y el rey decidió hacer algo inusual. Decretó que desde ese momento el progreso de Bután se mediría no a través de estos criterios económicos tradicionales sino a partir de su felicidad interior bruta.

Esta decisión podría parecer una respuesta poco convencional a las críticas procedentes del exterior, pero el rey había dado con una idea que con el tiempo crecería hasta convertirse en un estudio importante y cada vez más respetable: la economía de la felicidad. Como naciones e individuos, gran parte de la humanidad es hoy más rica y saludable de lo que nunca ha sido. Sin embargo, esta riqueza ha llegado acompañada de malestar y descontento. Durante los últimos cincuenta años, la población de las naciones ricas ha empezado a sentirse cada vez menos feliz.

La búsqueda de la felicidad. La economía tradicional no tiene una explicación satisfactoria para este hecho. Desde la época de Adam Smith, se ha dado por sentado que la riqueza es la medida clave del progreso de un país. Por esta razón (y el hecho de que el dinero es fácil de medir) los economistas han tendido a concentrarse en indicadores como el producto interior bruto, el desempleo y otro puñado de medidas sociales como la esperanza de vida y la desigualdad. Pero no, al menos hasta hace poco, en la felicidad, lo que resulta de algún modo sorprendente dada la importancia que los filósofos han atribuido a la satisfacción desde los albores de la humanidad.

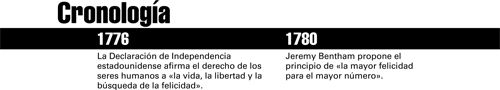

Con todo, la idea de que el progreso de un país debe medirse en relación a su felicidad no nació hace poco más tres décadas en Bután. En 1776 Thomas Jefferson estableció que los estadounidenses debían no sólo tener derecho a la vida y la libertad sino también a «la búsqueda de la felicidad». Poco después, Jeremy Bentham, el padre de la filosofía utilitarista, afirmó que los seres humanos debían esforzarse por alcanzar «la mayor felicidad para el mayor número».

La búsqueda de la felicidad parece haber dado resultados concretos en Bután. Desde la adopción del índice de felicidad interior bruta, el país ha crecido a un ritmo extraordinario incluso de acuerdo con criterios económicos convencionales. En 2007 fue la segunda economía de más rápido crecimiento del mundo, algo que consiguió al tiempo que aumentaba su felicidad interior bruta. En un esfuerzo por mantener los niveles de satisfacción de la población, se decretó que el 60 por 100 del país debía seguir cubierto de bosques, mientras que se han impuesto límites al número de turistas que puede visitar el país cada año, pues el turismo, al parecer, reduce la felicidad. El dinero se redistribuye de los ricos a los pobres para contribuir a acabar con la pobreza masiva.

Medir la felicidad. Estos esfuerzos por hacer a Bután más feliz parecen haber dado muy buenos frutos. Según una encuesta realizada en 2005, sólo el 3 por 100 de la población afirmaba no sentirse feliz, mientras que casi la mitad se describía como muy feliz. No obstante, tales encuestas pueden a menudo ser vagas, poco convincentes y difíciles de comparar empíricamente. La felicidad es muchísimo más difícil de medir que, por ejemplo, los niveles de riqueza o la esperanza de vida, y esto explica que la economía la haya desatendido. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos han ayudado a los neurocientíficos a identificar qué parte del sistema nervioso central estimula la felicidad, y sus hallazgos han contribuido a dar una capa de credibilidad científica a las medidas de felicidad.

La jerarquía de las necesidades

Existen algunas necesidades humanas que deben ser satisfechas si queremos ser felices. Éstas van desde las vinculadas a la fisiología (funcionamiento adecuado de las funciones corporales) y la seguridad (techo, empleo, salud, etc.) hasta las relacionadas con el amor y el afecto, el reconocimiento y, finalmente, la realización personal. Aunque esta jerarquía, propuesta por el psicólogo Abraham Maslow en un trabajo de 1943, recoge todo lo que contribuye a nuestro bienestar, los economistas que se ocupan de la felicidad han encontrado que una vez se consigue satisfacer las necesidades básicas (aquellas vinculadas a la fisiología y la seguridad), la felicidad individual no necesariamente aumenta con la riqueza.

«La ideología de la felicidad interior bruta relaciona las metas de desarrollo de Bután con la búsqueda de la felicidad. Esto significa que la ideología refleja la concepción butanesa del propósito de la vida humana, una concepción que sitúa en el centro el desarrollo personal del individuo.»

Dasho Meghraj Gurung, ministro butanés

En las últimas décadas, los economistas y los psicólogos han comenzado a medir en serio la felicidad de las personas mediante estudios a largo plazo. La conclusión a la que han llegado es que aunque la felicidad individual se incrementa a medida que se pasa de la pobreza a la riqueza, el nivel de satisfacción empieza a descender a medida que la gente se aleja de la línea de pobreza. Según Richard Layard, un economista británico especializado en la economía de la felicidad, una vez que el salario medio de una nación supera los veinte mil dólares, el aumento de los ingresos deja de hacer a la gente más feliz y la vuelve gradualmente más insatisfecha. En términos económicos, más allá de ese punto la riqueza tiene rendimientos decrecientes desde el punto de vista de la felicidad que proporciona.

Esto es lo que Richard Easterlin, uno de los pioneros de este campo, denomina el «ciclo hedónico»: una vez que alguien consigue hacerse rico, se acostumbra con rapidez a su nueva situación y pronto considerará natural su nuevo nivel de vida. Además, las investigaciones en el campo de la economía del comportamiento (véase el capítulo 46) han demostrado que una vez que una persona satisface sus necesidades básicas empieza a medir su satisfacción no a partir de su riqueza o sus logros absolutos sino por comparación con otros. El viejo adagio de que alguien es feliz siempre que su salario sea más alto que el de su cuñado tiene un fundamento definitivo en la psicología humana. Tales hallazgos indican que una cultura de noticias del mundo del espectáculo veinticuatro horas al día, que no deja de publicitar el estilo de vida de los ricos, los bellos y los famosos, probablemente no hace otra cosa que socavar la felicidad y satisfacción de las personas todavía más.

El dinero no lo es todo. Los gobiernos de muchas partes del mundo, desde el Reino Unido y Australia hasta China y Tailandia, se han embarcado en la búsqueda de una medida de bienestar interior bruto que permita comparaciones internacionales. Mientras algunos economistas tradicionales se burlan de tal objetivo, sería equivocado dar por sentado que el actual abanico de indicadores del progreso de un país es definitivo. Un indicador independiente, diseñado por la New Economics Foundation, es el «índice del planeta feliz», que combina las medidas de satisfacción subjetiva, la esperanza de vida y la huella ecológica per cápita. Según esta organización, el país más feliz del mundo en 2006 era la isla de Vanuatu, en el Pacífico, seguida de Colombia y Costa Rica, mientras que los menos felices eran Burundi, Suazilandia y Zimbabue. La mayoría de los países más ricos del mundo, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, se encontraban por debajo de la mitad de la lista.

La economía de la felicidad influye de forma creciente en la forma en que los políticos de los países desarrollados diseñan sus políticas. Se ha sugerido, por ejemplo, que unos impuestos más altos a los grandes contribuyentes harían a la sociedad más feliz en su conjunto porque reducirían los niveles nacionales de envidia. Otra idea es que las compañías pongan límites a la incidencia del mérito en el salario de sus trabajadores. Lord Layard ha propuesto financiar programas masivos de terapia cognitiva conductual para todos los ciudadanos. Aunque estas ideas son polémicas, han estado ganando fuerza en el Reino Unido y Estados Unidos, donde los políticos se esfuerzan por motivar a unos votantes muchas veces apáticos.

El desarrollo de la economía de la felicidad ha suscitado una ligera reacción negativa. Algunos psicólogos han sostenido que el descontento y la envidia pueden desempeñar una función importante en la sociedad como factores que promueven el mejoramiento personal. Y, además, está la cuestión de si la búsqueda de la felicidad por parte de una nación es completamente justificable desde una perspectiva moral. En 1990, Bután expulsó de su territorio a unos cien mil descendientes de emigrantes nepalíes. Según se informó, esta limpieza étnica aumentó la felicidad a nivel nacional, pero a costa de ensuciar el historial del país en materia de derechos humanos. La riqueza, resulta claro, no lo es todo, pero tampoco lo es la felicidad.

La idea en síntesis: la economía no sólo se ocupa del dinero