22 El desempleo

En la economía, todo se reduce en última instancia al desempleo. Pese a la cantidad de atención que los expertos y los políticos prestan al producto interior bruto, la inflación, los tipos de interés o la riqueza, la simple cuestión de si los ciudadanos tienen o no trabajo sigue siendo central. Ahora bien, aunque la meta del pleno empleo es por lo general una de las primeras promesas electorales de todos los partidos políticos, el cumplimiento de este compromiso varía enormemente.

La decisión del gobierno de atajar el desempleo es comprensible, dado el trauma que lleva aparejado la pérdida del trabajo, aunque lo que hace que el libre mercado sea una forma tan dinámica de gestionar una economía es la capacidad de las empresas para contratar y despedir según evolucionan. Si en medio de un desplome del precio de la vivienda un agente de la propiedad inmobiliaria advierte que su negocio se reduce, puede intentar economizar haciendo recortes en promoción o en gastos de oficina, pero eso es nada comparado con lo que podría ahorrarse despidiendo a parte de su personal. La interacción entre estas dos fuerzas, el deseo del gobierno de ver trabajando a tanta gente como sea posible y la necesidad de mantenerse a flote de las compañías, moldea no sólo el mercado laboral sino también el destino de la economía en general.

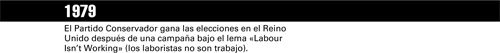

Historia de dos mercados laborales. Compárese la experiencia de Europa y Estados Unidos. En la mayoría de Europa, las leyes laborales restringen la capacidad de las empresas para despedir a sus trabajadores y garantizan el pago de un mínimo salarial. Sin embargo, como escribió el economista estadounidense Thomas Sowell en su obra Basic Economics, «las políticas de protección laboral salvan los empleos de los trabajadores actuales, pero a costa de reducir la flexibilidad y eficiencia de la economía en su conjunto, por lo que inhiben la creación de nuevos empleos para otros trabajadores». Debido a esto, Europa ha tendido a crear empleos a un ritmo menor que Estados Unidos, donde el mercado laboral es significativamente más flexible.

Cuando el desempleo es rentable

Con demasiada frecuencia lo que los gobiernos consiguen al hacer sus subsidios de desempleo más atractivos de lo que debieran, es animar a los desempleados a permanecer en el paro.

Un estudio del economista Martin Feldstein de la Universidad de Harvard demostró que para ciertas personas resulta rentable no tener trabajo. Considérese el caso de alguien que podría trabajar por diez dólares la hora o cobrar un subsidio de desempleo de ocho dólares la hora. Sobre este subsidio debe pagar un 18 por 100 de impuestos, por lo que una vez hecha la deducción recibe 6,56 dólares. Si esa persona estuviera trabajando, tendría que pagar 18 por 100 de impuesto sobre la renta y un 7,5 por 100 de contribución a la seguridad social, lo que le deja con un salario neto de 7,45 dólares. Al comparar esto con lo que recibiría si cobrara el subsidio, uno bien podría decidir que una hora de ocio vale mucho más que los 0,89 dólares adicionales que le reporta cada hora trabajada. Los gobiernos realizan un esfuerzo constante para hallar un equilibrio apropiado entre la justa compensación para quienes han perdido su empleo y los incentivos para que estas personas vuelvan a trabajar.

Definición de desempleo. En su sentido más amplio desempleo significa sencillamente no tener trabajo. Sin embargo, los economistas consideran que ésta es una definición inadecuada. Hay una gran diferencia entre un oficinista interino que va a cambiar de empleo y se encuentra sin trabajo solamente durante unas semanas (el denominado «desempleo friccional») y un mecánico fabril para cuyas habilidades ya no hay demanda porque la industria en la que es especialista ha trasladado la mayor parte de su producción al extranjero. El primero pronto volverá a trabajar y contribuir a la producción económica del sector privado; el segundo quizá necesite reciclarse, con frecuencia a costa del Estado y durante un período de tiempo significativo.

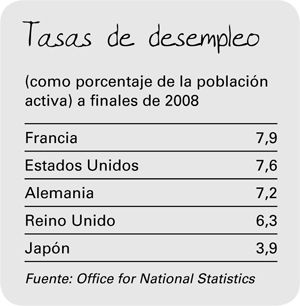

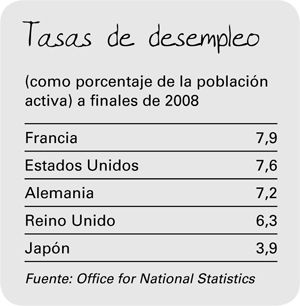

Para intentar distinguir las diferentes situaciones, los economistas han concebido varias clasificaciones de desempleo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desempleo se define estrictamente como la situación de quien no tiene trabajo pero está buscando de forma activa volver al mercado laboral. El porcentaje de trabajadores estadounidenses que se adecuaba a esta descripción en 2008 era del 6,5 por 100, en comparación con el 5,6 por 100 del Reino Unido y el 7 por 100 de la Unión Europea. Hay otra categoría para los desempleados de larga duración, que por lo general es una proporción mucho más grande de la población (el 21 por 100 en el Reino Unido, por ejemplo), pues incluye a los estudiantes, pensionistas, madres amas de casa y a quienes sufren enfermedades o discapacidades que les impiden trabajar. Los economistas también distinguen entre las edades de quienes sufren desempleo, y por buenas razones. Los estudios demuestran que el trabajador que se queda sin trabajo por un largo período de tiempo cuando tiene alrededor de veinte años o poco más tiene mayores probabilidades de terminar luego engrosando las filas de los desempleados de larga duración o permanentes.

Medidas del paro. Existen dos formas de medir el desempleo. La forma tradicional es contar el número de personas que solicitan un subsidio de desempleo. El problema con esa cifra es que no todo el que no tiene trabajo o lo está buscando reclama los subsidios (con frecuencia por orgullo, en ocasiones por simple apatía y muchas veces porque sospechan que no tienen derecho). La forma moderna, posiblemente más completa, de medir el desempleo consiste en encuestar a una muestra significativa de la población (en el caso del Reino Unido abarca sesenta mil personas de todos los contextos sociales) sobre su actual situación laboral.

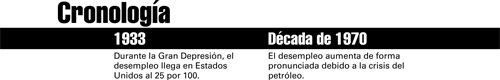

Los niveles de desempleo tienden a subir y bajar en consonancia con la economía en general. Durante la Gran Depresión, el desempleo en Estados Unidos llegó a alcanzar niveles del 25 por 100. Con todo, la tasa de paro nunca se reduce a cero. De hecho, pese a las buenas intenciones de los gobiernos por reducir el desempleo, la tasa rara vez cae por debajo del 4 por 100 de la población activa, incluso cuando la economía marcha bien.

En la práctica, el pleno empleo es imposible, en parte porque las personas necesitan tiempo para buscar el trabajo apropiado (incluso si está disponible) y en parte porque es inevitable que a medida que una economía se desarrolla y la tecnología avanza, las destrezas de algunos trabajadores no les permitan acceder a ciertos empleos. A menudo, el desempleo es más alto de lo que sería en otras circunstancias porque, debido a las leyes sobre salario mínimo o el poder de negociación de los sindicatos, las empresas tienen que pagar a sus trabajadores salarios más altos de los que estrictamente podrían permitirse. De forma similar, la existencia de subsidios de desempleo puede animar a algunos a mantenerse en el paro en lugar de trabajar. Los países, por tanto, tienen lo que los economistas denominan «la tasa natural de desempleo», en términos sencillos, la tasa media de desempleo a largo plazo.

«Es probable que la relación macroeconómica más importante sea la descrita por la curva de Phillips.»

George Akerlof, ganador del premio Nobel de Economía

Uno de los economistas más famosos de Gran Bretaña, A. W. Phillips, detectó una asombrosa relación entre los niveles de desempleo y la inflación. Si el desempleo cae por debajo de cierto nivel, los salarios aumentarán, y por tanto también lo hará la inflación, pues las compañías estarán dispuestas a pagar más para tener el personal que requieren. Lo contrario también es cierto: cuando el desempleo es alto, la inflación se reduce. En términos económicos se dice que existe una correlación negativa entre inflación y desempleo. La teoría de Phillips dio origen a uno de los modelos más perdurables en economía, la curva de Phillips, que ilustra de forma gráfica esta correlación negativa. La curva muestra que si queremos mantener el desempleo en, por decir algo, el 4 por 100, tendremos que aceptar una inflación del 6 por 100. Si queremos limitar la inflación al 2 por 100, tendremos que aceptar un desempleo del 7 por 100.

Economistas como Edmund Phelps y Milton Friedman llevaron esta idea un paso más allá en la teoría de «la tasa de desempleo que no acelera la inflación» (NAIRU, por sus siglas en inglés). El argumento fundamental de esta teoría es que aunque los estadistas pueden utilizar la curva de Phillips para reducir el desempleo a corto plazo, al final el desempleo volverá a su nivel natural (y entre tanto los esfuerzos para impulsar la economía recortando los tipos de interés habrán contribuido a aumentar la inflación, pero ésa es otra historia).

Mientras que los políticos siguen prometiendo a los ciudadanos más puestos de trabajo y niveles de empleo más altos de lo que es realista esperar, corresponde a los economistas replicar que, por desgracia, el pleno empleo es en la práctica imposible.

La idea en síntesis: el pleno empleo es imposible