Demencia y genio

Hasta aquel momento Raúl no había sentido más que un miedo más bien moral, pues el peligro no amenazaba más que a él y a la Cagliostro. Él confiaba en su buena estrella y sabía que la Cagliostro podía defenderse de Beaumagnan.

¡Pero Clarisa! En presencia de Josefina Balsamo, Clarisa era como una presa librada a los ardides y la crueldad del enemigo. Además, el miedo de Raúl se complicó con una especie de horror físico que realmente erizaba los cabellos de su cabeza y le provocaba lo que ordinariamente se llama piel de gallina. El rostro implacable de Leonardo no hacía más que aumentar este terror. Recordó a la viuda Rousselin y sus dedos tumefactos.

En realidad, lo había visto claro cuando, una hora antes, viniendo a la cita, presentía que se preparaba una gran batalla que lo enfrentaría a Josefina Balsamo. Hasta el momento, simples escaramuzas, choques sin importancia. Ahora, era la lucha a muerte entre todas las fuerzas que se habían enfrentado, y Raúl se presentaba con las manos atadas, la soga al cuello, sin contar con la debilidad que le provocaba la llegada de Clarisa d’Etigues.

«Bueno —se dijo—, todavía tengo que enterarme de muchas cosas. Soy casi responsable de esta espantosa situación y Clarisa es de nuevo mi víctima».

La muchacha permanecía turbada bajo la amenaza del revólver que Leonardo tenía apuntado. Había llegado alegremente, como se emprende un día de vacaciones al encuentro de alguien al que se tiene el placer de ver, y de repente caía en medio de esta escena de violencia y de crimen, mientras que aquél a quien amaba permanecía frente a ella, inmóvil y cautivo.

Balbuceó:

—¿Qué pasa, Raúl? ¿Por qué está atado?

Tendió las manos hacia él, tanto para implorar su ayuda como para ofrecerle la suya. Pero ¿qué podían hacer el uno por el otro?

Él observó sus rasgos descompuestos y el profundo cansancio que se desprendía de su cuerpo menudo, y tuvo que contenerse para no llorar al pensar en la dolorosa confesión que había tenido que hacer a su padre y en las consecuencias de la falta cometida. A pesar de todo, le dijo, con una seguridad imperturbable:

—No tengo nada que temer, Clarisa, ni tú tampoco, absolutamente nada. Respondo por todo.

Ella echó una mirada a los que la rodeaban, tuvo el estupor de reconocer a Beaumagnan bajo la máscara que lo sofocaba e interrogó tímidamente a Leonardo:

—¿Qué quiere usted de mí? Todo esto es sorprendente… ¿Quién me ha hecho venir aquí?

—Yo, señorita —intervino Josefina Balsamo.

La belleza de Josine había sorprendido ya a Clarisa. Un poco de esperanza la reconfortó, como si de esta mujer admirable no pudiera venir más que ayuda y protección.

—¿Quién es usted, señora? No la conozco…

—Yo sí la conozco —afirmó Josefina Balsamo, a la que la gracia y dulzura de la muchacha parecían irritar, pero que dominaba su cólera—. Usted es la hija del barón D’Etigues… y sé que ama a Raúl d’Andrésy.

Clarisa se sonrojó, pero no protestó. Josefina Balsamo ordenó a Leonardo:

—Cierra la puerta, ve, pon la cadena y el candado que has traído y endereza el viejo poste caído en el que hay una pancarta que dice «propiedad privada».

—¿Debo quedarme afuera? —preguntó Leonardo.

—Sí, no te necesito por ahora —dijo Josine en un tono que aterró a Raúl—. Quédate afuera. Nadie debe molestarnos… Bajo ningún pretexto, ¿entiendes?

Leonardo obligó a Clarisa a sentarse en una de las dos sillas, le puso los dos brazos hacia atrás e hizo el gesto de atarle las muñecas a los barrotes.

—Es inútil —dijo Josefina Balsamo—. Déjanos.

Él obedeció.

Por turno, ella miró a las tres víctimas, los tres desarmados y reducidos a la impotencia. Era dueña absoluta del campo de batalla y bajo pena de muerte podía imponer fallos inflexibles.

Raúl no cesaba de observarla, tratando de discernir su plan y sus intenciones.

Sobre todo le impresionaba su serenidad. No tenía nada de esa fiebre y esa agitación que hubieran, por así decirlo, desarticulado la conducta de cualquier otra mujer en su lugar. Ninguna actitud de triunfo. Más bien una cierta molestia, como si actuara bajo el impulso de fuerzas interiores que no era capaz de disciplinar.

Por primera vez, adivinó esta especie de fatalismo negligente que solía ocultar su hermosa sonrisa y que quizás era su esencia misma, lo que explicaba su naturaleza enigmática.

Tomó lugar al lado de Clarisa, en la otra silla y, con los ojos fijos, la voz lenta, con sequedad y monotonía, empezó:

—Hace tres meses, señorita, una joven fue secuestrada furtivamente al bajar del tren y transportada al castillo de la Haie d’Etigues, donde se encontraban reunidos, en una gran sala solitaria una decena de gentilhombres de Caux, entre ellos Beaumagnan, que usted ve aquí, y su padre. No le contaré todo lo que se dijo en esa reunión y todas las ofensas que tuvo que soportar esta mujer, por parte de unos hombres que se proponían como jueces. El hecho es que, después de un simulacro de juicio, una vez que los invitados se marcharon, su padre y su primo Bennetot llevaron a esta mujer al pie de los acantilados, la ataron al fondo de una barca agujereada, cargada además de una piedra, y la llevaron a alta mar, donde la abandonaron.

Clarisa, sofocada, balbuceó:

—¡Eso no es cierto! ¡No es cierto…! Mi padre nunca hubiera hecho eso… ¡No es cierto!

Sin preocuparse de la protesta indignada de Clarisa, Josefina Balsamo continuó:

—Sin que ninguno de los conspiradores lo sospecharan, alguien había asistido a la sesión del castillo, alguien que espió a los dos asesinos (no se me ocurre otra palabra), que se colgó de la barca y que salvó a la víctima cuando los otros se alejaron. ¿De dónde salía el salvador? Todo lleva a creer que había pasado la noche anterior en su alcoba, no como su prometido, ya que su padre le había negado este título, sino como su amante.

Las acusaciones y las injurias golpeaban a Clarisa como martillazos. Desde el primer minuto, había sido puesta fuera de combate, incapaz de resistir ni de defenderse.

Pálida, desfalleciente, se curvó sobre su silla gimiendo:

—¡Oh, señora! ¿Qué dice usted?

—Lo que usted misma le contó a su padre —continuó la Cagliostro—, ya que las consecuencias de su falta hacían necesaria la confesión que usted le hizo anteanoche. ¿Tengo necesidad de precisar aún más qué le pasó a su amante? El mismo día en que Raúl d’Andrésy la deshonraba, la abandonó para seguir a la mujer que había salvado de la más espantosa muerte, se dedicó a ella en cuerpo y alma, vivió su vida y le juró a ella no volver a verla, a usted, nunca más. El juramento fue categórico: «No la quería», dijo él. «Fue un amorío sin importancia. Ya se acabó».

»Ahora bien, después de un pasajero malentendido entre su amante y él, esta mujer acaba de descubrir que Raúl se carteaba con usted y que le había enviado esta carta, pidiéndole perdón y dándole confianza en el futuro. Comprenderá sin duda que tengo el derecho de tratarla como a una enemiga… e incluso como a una enemiga mortal —agregó sordamente la Cagliostro.

Clarisa calló. Su miedo crecía y consideraba con creciente aprensión el dulce y aterrador rostro de aquella que le había robado a Raúl y que se proclamaba su enemiga.

Temblando de piedad, y sin temer la cólera de Josefina Balsamo, Raúl insistió con gravedad:

—Si hubo por mi parte un juramento solemne que estoy decidido a mantener en contra de todo y de todos, Clarisa, es el de que nadie tocará ni la punta de tu cabello. No tengas miedo. Antes de diez minutos saldrás de aquí sana y salva. Diez minutos, Clarisa, ni uno más.

Josefina Balsamo ni tan sólo le prestó atención, y tranquilamente continuó:

—Ésta es nuestra situación actual, tal como es. Pasemos ahora a los hechos y, en esto, seré bien breve. Su padre, señorita, su amigo Beaumagnan y sus cómplices persiguen un objetivo común al mío y en el que también Raúl está comprometido. Por eso hay entre nosotros una lucha incesante. Tanto unos como otros hemos establecido contacto con una tal señora Rousselin, que tenía en su poder un antiguo cofre que necesitamos sin falta para alcanzar nuestro objetivo y que ella había cedido a otra persona.

»La hemos interrogado de varias maneras, sin obtener el nombre de esta persona que, al parecer, la había ayudado mucho y a quien no quiso comprometer con una indiscreción. Todo lo que pudimos sacarle es una historia que voy a resumirle y que usted seguirá, sin duda, con mucho interés, por nuestro bien… y por el suyo.

Raúl comenzó a discernir por dónde iba la Cagliostro y adónde llegaría inevitablemente. Era tan espantoso que exclamó con rabia:

—No, no digas eso por favor. ¡No lo digas! Hay cosas que deben permanecer ocultas…

Ella no pareció oír y continuó, inexorable:

—Bien. Hace veinticuatro años, durante la guerra entre Francia y Prusia, dos hombres que huían de los invasores y que huían en el camión de un tal Rousselin mataron en los alrededores de Ruan, para robarle el caballo, a un sirviente llamado Jaubert. Con el caballo pudieron huir llevándose además un cofre que habían robado a su víctima y que contenía joyas muy valiosas.

»Más tarde, el tal Rousselin, a quien habían llevado por la fuerza y a quien habían dado como recompensa algunos anillos sin valor, volvió a Ruan a encontrarse con su mujer y murió poco después a consecuencia de lo ocurrido con ese asesinato y su complicidad involuntaria. Ahora bien, los asesinos establecieron entonces contacto con la viuda, ya que temían que hablara demasiado y entonces… Supongo, señorita, que usted entiende perfectamente de qué se trata, ¿no es cierto?

Clarisa escuchaba con un azoramiento tan doloroso que Raúl gritó:

—Cállate, Josine, ¡no digas ni una palabra más! Es lo más vil y lo más absurdo. ¿Para qué?

Ella le impuso silencio:

—¿Para qué? —dijo—. Porque toda la verdad debe ser dicha. Tú nos has enfrentado la una a la otra. Es justo, pues, que suframos por igual.

—¡Ah, maldita! —murmuró él, con desesperación.

Josefina Balsamo, volviéndose hacia Clarisa, precisó:

—Su padre y su primo Bennetot siguieron de cerca a la viuda Rousselin, y es evidente que al barón d’Etigues le debe el poder vivir cómodamente en Lillebonne, donde era más fácil vigilarla. Por otra parte, con los años encontró a alguien para suplirlo, más o menos conscientemente, en esta empresa: usted, señorita. La viuda Rousselin le tomó afecto, hasta el punto de no temer de su parte ningún acto de hostilidad. Por nada en el mundo hubiera traicionado al padre de esa muchachita que de vez en cuando iba a jugar a su casa. Visitas clandestinas, por supuesto, con el fin de que nadie pudiera relacionar el presente con el pasado, visitas que a veces se alternaban con citas en los alrededores, en el antiguo faro o en otro lugar.

»Fue durante una de estas visitas cuando, por casualidad, encontró en el granero de Lillebonne el cofre que Raúl y yo buscamos y que, por capricho, usted se llevó a su casa en la Haie d’Etigues. Así, cuando Raúl y yo supimos, por la viuda Rousselin, que el cofre estaba en poder de una persona a la que no quiso nombrar, que esta persona la había ayudado mucho y que se citaba con ella en fechas fijas, concluimos sin vacilaciones que bastaba con venir al antiguo faro, en lugar de la viuda Rousselin, para descubrir una parte de la verdad.

»Cuando usted apareció, tuvimos la certeza inmediata de que los dos asesinos no eran otros que Bennetot y el barón D’Etigues; es decir, los dos hombres que años después me echaron al mar.

Clarisa lloraba, los hombros sacudidos por los sollozos. Raúl no dudaba que desconocía los crímenes de su padre, pero tampoco dudaba de que la acusación de su enemiga le había descubierto, bajo su verdadera cara, un montón de cosas de las que no se había dado cuenta hasta entonces, obligándola de esta manera a considerar a su padre como a un asesino. ¡Qué desgarrador debía ser todo aquello para ella! ¡Y cómo Josefina Balsamo había dado en el clavo! ¡Con qué sorprendente conocimiento del mal, el verdugo torturaba a su víctima! ¡Con qué refinamiento, mil veces más cruel que los tormentos físicos infligidos a la viuda por Leonardo, Josefina Balsamo se vengaba de la inocente Clarisa!

—Sí —decía ella en voz baja—, un asesino… Sus riquezas, su castillo, sus caballos, todo proviene del crimen. ¿No es cierto Beaumagnan? Podrías también tú aportar tu testimonio, tú que tenías sobre él, por la misma razón, tanta influencia. Dueño de un secreto que habías robado, no importaba cómo, le dominabas y te aprovechabas del primer crimen cometido y de las pruebas que tú tenías para obligarlo a servirte sin chistar y a matar a aquellos que te molestaban, Beaumagnan… Sé algo de eso. ¡Ah, bandidos, eso es lo que sois todos!

Sus ojos buscaron los de Raúl. Él tuvo la impresión de que trataba de excusar sus propios crímenes evocando los de Beaumagnan. Pero él la increpó duramente:

—¿Y qué más? ¿Has terminado? ¿Vas a encarnizarte aún más con esta muchacha? ¿Qué más quieres?

—Que hable —declaró Josine.

—Si habla, ¿la dejarás libre?

—Sí.

—Entonces, interrógala. ¿Qué pierdes? ¿El cofre? ¿La fórmula escrita en el interior? ¿Es eso lo que quieres?

Pero, aunque Clarisa quisiera responder o no, aunque supiera la verdad o la ignorara, parecía incapaz de pronunciar una sola palabra y hasta de comprender la pregunta.

Raúl insistió.

—Controla tu dolor, Clarisa. Es la última prueba y todo habrá terminado. Por favor, responde… No se te pide más que eso, nada que deba herir tu conciencia. Tú no has hecho ningún juramento de discreción. No traicionas a nadie… En ese caso…

La voz insinuante de Raúl tranquilizaba a la joven. Él lo sintió y preguntó:

—¿Qué pasó con el cofre? ¿Tú lo has llevado a la Haie d’Etigues?

—Sí —sopló ella, agotada.

—¿Por qué?

—Me gustó… un capricho…

—¿Tu padre lo vio?

—Sí.

—¿El mismo día?

—No, lo vio unos días después.

—¿Él te lo cogió?

—Sí.

—¿Bajo qué pretexto?

—Ninguno.

—¿Pero tú habías tenido tiempo de examinar el objeto?

—Sí.

—¿Y viste una inscripción en el interior de la tapa?

—Sí.

—Caracteres antiguos, ¿no es cierto?, grabados toscamente.

—Sí.

—¿Pudiste descifrarlos?

—Sí.

—¿Fácilmente?

—No, pero finalmente lo logré.

—¿Y te acuerdas de esta inscripción?

—Puede ser… no sé… eran palabras en latín…

—¿En latín? Esfuérzate…

—¿Tengo derecho…? Si es un secreto tan importante, ¿debo revelarlo…?

Clarisa dudaba.

—Sí, puedes, Clarisa, te lo aseguro… Puedes porque ese secreto no pertenece a nadie. Nadie en el mundo tiene más derecho a conocerlo que tu padre, o sus amigos, o yo. Es de aquel que lo descubra, del primero que pase y sepa sacarle partido.

Ella cedió. Lo que Raúl afirmaba debía ser cierto.

—Sí… sí… sin duda tienes razón… Pero, yo no le di importancia a esta inscripción y debo poner en orden mis recuerdos… de alguna manera traducir, lo que he leído… Era algo acerca de una piedra… y de una reina…

—Tienes que acordarte, Clarisa, es preciso —suplicó Raúl, al que la expresión sombría de la Cagliostro inquietaba.

Lentamente, con el semblante contraído por el esfuerzo de memoria que estaba realizando, repitiendo y contradiciéndose, la joven logró pronunciar:

—Sí… me acuerdo… ésta es exactamente la frase que descifré… cinco palabras latinas… en este orden…: Ad lapidem currebat olim regina.

Apenas tuvo el tiempo de articular la última sílaba. Josefina Balsamo, que parecía más agresiva que nunca, se acercó a la muchacha y le gritó:

—¡Mentira! Conocemos ya esta fórmula desde hace mucho tiempo. ¿No es cierto Beaumagnan que la conocemos…? Ella miente, Raúl está mintiendo. El cardenal Bonnechose hace en su informe alusión a esas cinco palabras y les da tan poca importancia, les niega tan claramente el menor sentido que ni siquiera te lo dije… «Antaño la reina corría hacia la piedra». ¿Pero dónde se encuentra la piedra y de qué reina se trata? Eso es lo que buscamos desde hace veinte años. No, no, tiene que haber otra cosa.

Otra vez, presa de esta cólera terrible que no se manifestaba por estallidos de voz ni por movimientos desordenados, sino por una agitación interior que se adivinaba en ciertos detalles y sobre todo en la inusitada crueldad de sus palabras.

Inclinada hacia la muchacha, tuteándola, gritó:

—¡Mientes…! ¡Mientes…! Sólo una palabra debe resumir esas cinco… ¿Cuál es? No hay más que una fórmula una sola… ¿Cuál? ¡Responde!

Aterrorizada, Clarisa no habló. Raúl imploró:

—Reflexiona, Clarisa… Recuerda… Además de esas cinco palabras, ¿no habrás visto…?

—No sé… creo que no… —gimió la muchacha.

—Recuerda… Es preciso que recuerdes… Es el precio de tu salvación.

Pero hasta el tono que Raúl empleaba y su tembloroso afecto por Clarisa exasperaban a Josefina Balsamo.

Empuñó el brazo de la muchacha y ordenó:

—¡Habla! De lo contrario…

Clarisa balbuceó, pero sin responder. La Cagliostro dio un silbido estridente.

Casi inmediatamente, Leonardo surgió en el umbral de la puerta.

Ella ordenó entre dientes con una voz cuyo timbre ni siquiera resonaba:

—Llévatela, Leonardo… y empieza a interrogarla.

Raúl saltó entre sus ligaduras.

—¡Ah, cobarde, miserable! —gritó—. ¿Qué van a hacerle? ¿Acaso eres la última de las mujeres? Leonardo, si tocas a esta joven te juro por Dios que un día u otro…

—¡Cuánto temor por ella! —se burló Josefina Balsamo—. Conque la sola idea de que pueda sufrir te enloquece. ¡Por Dios!, están hechos el uno para el otro, ¡la hija de un asesino y un ladrón!

»Sí, sí, un ladrón —gritó volviéndose hacia Clarisa—. ¡Un ladrón, tu amante, nada más! Jamás ha vivido de otra cosa que de robar. Siendo aún un niño ya robaba. Para regalarte flores, para comprarte el anillo de compromiso que llevas en el dedo, ha robado. Es un atracador, un estafador. Hasta su mismo nombre, su lindo nombre D’Andrésy, un robo simplemente. ¿Raúl d’Andrésy? ¡Vamos! Arsenio Lupin, ése es su verdadero nombre. Recuérdalo, Clarisa, será célebre.

»¡Lo he visto actuar, a tu amante! ¡Un maestro! ¡Un prodigio de astucia! ¡Qué linda pareja harían, si no estuviera yo para impedirlo, y qué niño predestinado será el vuestro, hijo de un Arsenio Lupin y nieto de un barón Godefroy d’Etigues!

La idea del hijo dio otro latigazo a su furor. La locura del mal se desencadenaba.

—Leonardo.

—¡Ah, salvaje! —le escupió Raúl desesperadamente—. ¡Cuánta maldad! Por fin te desenmascaras, Josefina Balsamo. Ya no vale la pena hacer comedia, ¿no es cierto? ¡Eres tú el verdugo…!

Pero no había posibilidad de perturbarla, terca en su bárbaro deseo de martirizar y hacer daño a la muchacha. Ella misma empujó a Clarisa, y Leonardo la llevó hacia la puerta.

—¡Cobarde, eres un monstruo! —aulló Raúl—. Uno solo de sus cabellos, ¿me oyes…?, ¡uno solo! y será la muerte para los dos. ¡Monstruos, déjenla!

Había estirado con tanta violencia las ataduras que todo el mecanismo imaginado por Beaumagnan se derrumbó, y la persiana podrida fue arrancada de sus bisagras y cayó en la sala detrás de él.

Hubo un instante de inquietud en el campo adverso. Pero las cuerdas, aunque aflojadas, eran sólidas y trababan lo suficiente al cautivo como para que no hubiera nada que temer. Leonardo sacó su revólver y lo aplicó en la sien de Clarisa.

—Si da un solo paso, si hace un solo movimiento, aprieta el gatillo —ordenó la Cagliostro.

Raúl no se movió. No dudaba de que Leonardo ejecutaría la orden en el mismo segundo y de que el menor gesto condenaría al acto a Clarisa. ¿Entonces…? ¿Acaso debía resignarse? ¿No había ningún medio de salvarla?

Josefina Balsamo no lo perdía de vista.

—Bueno —dijo ella—, veo que comprendes la situación y que te estarás quieto.

—No —respondió él, muy dueño de sí—… no, estoy reflexionando.

—¿Ah, sí?

—Le he prometido liberarla y le aseguré que no tenía nada que temer. Quiero mantener mi promesa.

—Un poco más tarde, quizá, ¿no? —contestó ella.

—No, Josine, vas a dejarla libre.

Ella se volvió hacia su cómplice.

—¿Estás listo, Leonardo? Ve, y que sea rápido.

—¡Para! —exigió Raúl en un tono que denotaba tal seguridad de ser obedecido que ella vaciló unos instantes—. Para —repitió—, y suéltala… ¿Me oyes, Josine?, quiero que la sueltes… No se trata de aplazar el innoble acto que ibas a cometer o de renunciar a él. Se trata de que sueltes inmediatamente a Clarisa d’Etigues y de que abras la puerta de par en par.

Tenía que estar muy seguro de sí mismo y su voluntad sostenida por motivos muy extraordinarios para que la formulara con tan imperiosa solemnidad.

Hasta Leonardo, impresionado, permanecía indeciso. Clarisa, que no había alcanzado a entender todo el horror de la escena, pareció reconfortada.

La Cagliostro, desconcertada, murmuró:

—Palabras, ¿verdad? ¿Qué nuevo ardid…?

—Hechos —afirmó él—… o más bien un hecho que lo domina todo y ante el cual tendrás que someterte.

—¿Qué significa esto? —preguntó la Cagliostro, siempre más turbada—. ¿Qué quieres?

—Yo no quiero… exijo.

—¿Qué?

—La libertad inmediata de Clarisa, la libertad a partir de ahora, sin que Leonardo o tú deis un solo paso.

Ella comenzó a reír y preguntó:

—¿Nada más que eso?

—Nada más.

—Y, a cambio, tú ¿qué me ofreces?…

—La clave del enigma.

Ella se sobresaltó.

—¿Acaso lo conoces?

—Sí.

De pronto el drama cambiaba. De todo el furioso antagonismo que los arrojaba los unos contra los otros en el odio y la execración del amor y de los celos, parecía desprenderse el único problema de la gran empresa. El deseo de venganza de la Cagliostro pasaba a un segundo plano. Las miles y miles de piedras preciosas de los sacerdotes habían brillado ante sus ojos, como Raúl deseaba.

Beaumagnan levantó la cabeza y escuchó ávidamente.

Dejando a Clarisa bajo la vigilancia de su cómplice, Josine avanzó y preguntó:

—¿Basta con conocer la palabra del enigma?

—No —respondió Raúl—, hay aún que interpretarlo. El mismo sentido de la fórmula se oculta bajo un velo que hay que romper.

—¿Y tú has podido?

—Tenía algunas ideas a este respecto. De pronto, la verdad me ha iluminado.

Ella sabía que Raúl no era hombre de bromas en ocasiones como aquélla.

—Explícate —dijo ella—, y Clarisa se irá de aquí.

—Primero que se vaya —replicó él—, y luego me explicaré. Y me explicaré, por supuesto, y no con una cuerda al cuello y las manos atadas, sino libremente, sin la menor traba.

—Es absurdo. Das la vuelta a la situación. Soy la dueña absoluta de la situación.

—Ya no —afirmó él—. Dependes de mí. Ahora soy yo quien dicta las condiciones.

Ella alzó los hombros y, sin embargo, no pudo evitar añadir:

—Jura que dirás la estricta verdad. Júralo sobre la tumba de tu madre.

Él dijo lentamente:

—Sobre la tumba de mi madre, te juro que veinte minutos después de que Clarisa haya pasado ese umbral, te indicaré el lugar preciso donde se encuentra la piedra; es decir, donde se encuentran las riquezas acumuladas por los sacerdotes de las abadías de Francia.

Ella quiso liberarse de la increíble fascinación que ejercía de pronto Raúl sobre ella con su fabulosa oferta y, sublevándose:

—No, no. Es una trampa… tú no sabes nada…

—No sólo sé —dijo—, sino que no soy el único en saberlo.

—¿Quién más?

—Beaumagnan y el barón.

—¡Imposible!

—Reflexiona. Beaumagnan estuvo anteayer en la Haie d’Etigues. ¿Por qué? Porque el barón ha recobrado el cofre y están estudiando juntos la inscripción. Ahora bien, si de hecho hay algo más que las cinco palabras reveladas por el cardenal, si hay otra palabra, la palabra mágica que revela la clave del misterio, ellos la habrán visto y la saben.

—¡Qué me importa! —exclamó ella, observando a Beaumagnan—. Yo lo tengo a él.

—Pero no tienes a Godefroy d’Etigues y puede que en este mismo instante él esté allí con su primo, los dos enviados previamente por Beaumagnan para explorar los lugares y preparar la extracción del cofre. ¿Comprendes el peligro? ¿Comprendes que perder un minuto es perderlo todo?

Ella se obstinó rabiosamente.

—Lo tengo todo si habla Clarisa.

—Ella no hablará por la simple razón de que no sabe nada.

—Bueno, entonces hablarás tú, ya que has cometido la imprudencia de hacer esa declaración. ¿Por qué soltarla? ¿Por qué obedecerte? Mientras Clarisa esté entre las manos de Leonardo, no tengo más que desearlo para arrancarte lo que sabes.

Él meneó la cabeza.

—No, ya no hay peligro, la tormenta ha pasado. Pudiera ser, en efecto, que no tuviera más que desearlo, pero, justamente, tú ya no puedes desear eso. Ya no tienes fuerzas.

Y era cierto. Raúl estaba seguro. Dura, cruel, «infernal», como la llamaba Beaumagnan, pero mujer ante todo, y condenada a desfallecimientos nerviosos, la Cagliostro hacía el mal por ataques más que por propia voluntad, ataques de demencia en los que se manifestaba una histeria a la que seguía una especie de tedio, de sumisión más moral que física. Raúl estaba seguro de que ella se encontraba en ese estado en aquel momento.

—¡Vamos, Josefina Balsamo! —dijo él—. Sé lógica contigo misma. Tú has apostado tu vida sobre esta carta: la conquista de las riquezas ilimitadas. ¿Quieres olvidar ahora todos tus esfuerzos en el mismo momento en que te las ofrezco en bandeja?

La resistencia disminuía. Josefina Balsamo objetó:

—Desconfío de ti.

—Eso no es cierto. Tú sabes perfectamente que yo mantendré mis promesas. Si dudas… Pero, ya no dudas. En el fondo de ti, la decisión ya está tomada y es la buena.

Ella permaneció pensativa uno o dos minutos, después hizo un gesto que significaba:

—Después de todo, ya volveré a encontrar a esa jovencita y mi venganza no quedará más que aplazada. Sobre la memoria de tu madre, ¿no es cierto? —dijo.

—Sobre la memoria de mi madre, sobre todo lo que me queda de honor y rectitud, te diré toda la verdad.

—De acuerdo —aceptó ella—. Pero Clarisa y tú no cruzaréis ni un sola palabra que yo no pueda oír.

—Ni una sola palabra. Además, no tengo ningún secreto para ella. Que quede libre, no quiero otra cosa.

Ella ordenó.

—Leonardo, deja a la muchacha. En cuanto a él, desátalo.

Leonardo hizo una mueca de desaprobación. Pero era demasiado servil para oponerse. Se alejó de Clarisa y terminó de cortar los lazos que retenían todavía a Raúl.

La actitud de Raúl no se ajustó mucho a la gravedad de las circunstancias. Desentumeció las piernas, hizo dos o tres ejercicios con los brazos y respiró profundamente.

—¡Uf, prefiero esto! No tengo ningún interés en jugar a ser prisionero. Liberar a los buenos y castigar a los malos, eso es lo que me interesa. ¡Tiembla, Leonardo!

Se acercó a Clarisa y le dijo:

—Te pido perdón por todo lo que acaba de ocurrir. Esto no volverá a suceder. Además, ahora estás bajo mi protección. ¿Tienes fuerzas para marcharte?

—Sí… sí… —dijo ella—. Pero ¿y tú?

—¡Oh, yo no corro ningún riesgo! Lo esencial es que te pongas a salvo. Temo que no puedas caminar mucho.

—No tengo que caminar mucho. Ayer mi padre me llevó a la casa de unas amigas adonde irá a recogerme mañana.

—¿Cerca de aquí?

—Sí.

—No digas más, Clarisa. Toda información se volverá contra ti.

La llevó hasta la puerta e hizo una seña a Leonardo para que abriera el candado. Cuando Leonardo obedeció, él repitió:

—Sé prudente y no temas por nada, por nada en absoluto, ni por ti, ni por mí. Nos encontraremos cuando podamos, y no pasará mucho tiempo, sean los que sean los obstáculos que nos separen.

Cerró la puerta tras ella. Clarisa estaba a salvo.

Fue entonces cuando tuvo el aplomo de decir:

—¡Qué adorable criatura!

* * *

Más tarde, cuando Arsenio Lupin contaba este episodio de su gran aventura con Josefina Balsamo, no podía evitar reírse:

—¡Sí! Río ahora como me reía entonces y recuerdo que, por primera vez, realizaba sobre el lugar una de esas pequeñas jugarretas que me sirvieron más tarde para ilustrar mis victorias más difíciles… y aquélla era extremadamente difícil.

»En realidad, estallaba de alegría. Clarisa estaba libre y me parecía que todo había terminado. Encendí un cigarrillo y, cuando Josefina Balsamo se plantó delante de mí, tuve la incorrección de soplarle el humo en plena cara. «¡Gamberro!», masculló ella.

»El adjetivo que le devolví como una bala fue simplemente grosero. Mi excusa era que había puesto en él más ironía que grosería. Y además… además… ¿debo analizar ahora los sentimientos excesivos y contradictorios que me inspiraba esta mujer? No presumo de hacer estudios psicológicos acerca de su persona ni de haberme conducido como un caballero. La amaba y la odiaba ferozmente a la vez. Pero después de su ataque a Clarisa, mi indignación y mi desprecio no tuvieron límites. Ni siquiera veía la máscara admirable de su belleza, sino lo que estaba debajo, y como una bestia carnicera le eché de pronto, mientras hacía piruetas, un abominable insulto.

Puede que Arsenio Lupin se riera, después. De todos modos, el instante fue trágico, y faltó poco, sin duda, para que la Cagliostro o Leonardo lo abatieran a balazos.

Ella dijo entre dientes:

—¡Ah, cuánto te odio!

—No más que yo —bromeó él.

—Sabrás que no todo ha terminado entre Clarisa y Josefina Balsamo.

—Como tampoco entre Clarisa y Raúl d’Andrésy —dijo él, indomable.

—¡Canalla! —murmuró—, merecerías…

—Un balazo… Imposible, querida.

—¡No me desafíes demasiado, Raúl!

—Imposible, te digo. Soy sagrado para ti en este momento. Represento millones. Suprímeme y los millones pasarán por debajo de tu linda nariz. ¡Oh, hija de Cagliostro! ¡A ver si me respetas un poco! Cada célula de mi cerebro corresponde a una piedra preciosa. Las veo ya brillantes y relucientes…

»Un balazo aquí dentro, y mejor sería que imploraras ayuda a tus antepasados… ¡Ni hablar! ¡Nada de eso! Te repito, mi pequeña Josefina, que soy tabú, como dicen en Polinesia. ¡Tabú de la cabeza a los pies! ¡Ponte de rodillas y bésame la mano, es lo menos que puedes hacer!

Abrió la ventana lateral que daba al recinto cercado y suspiró:

—Se ahoga uno aquí. Realmente, Leonardo huele a rancio. ¿De veras, Josefina, te empeñas en que tu verdugo mantenga la mano en la funda de su revólver?

Ella golpeó con el pie.

—¡Basta de tonterías! —exclamó—. Has impuesto ya tus condiciones y ya conoces las mías.

—La bolsa o la vida.

—Habla, y rápido, Raúl.

—¡Cuánta prisa! Para empezar, he fijado un plazo de veinte minutos para estar seguro de que Clarisa esté al abrigo de tus garras y aún falta mucho para los veinte minutos. Además…

—¿Qué más?

—Además, ¿cómo quieres que descifre en cinco segundos un problema que mucha gente ha intentado en vano resolver desde hace años y años?

Ella quedó estupefacta:

—¿Qué quieres decir?

—Nada más simple. Pido un poco de tregua.

—¿Tregua? Pero ¿por qué?

—Para descifrar…

—¿Cómo? Entonces, ¿no lo sabías?…

—¿La clave del enigma? Pues, no.

—¡Ah, has mentido!

—Nada de palabras grandilocuentes, Josefina.

—Has mentido, ya que has jurado…

—Sobre la tumba de mi pobre mamá, sí, y lo mantendré. Pero no debes confundir alrededor con alrededores. No he jurado que sabía la verdad. He jurado que te diría la verdad.

—Para decirla hay que saberla.

—Para saberla hay que reflexionar, y ¡tú no me dejas en paz! ¡Caramba, un poco de silencio…! Además, que Leonardo deje la culata de su revólver: me molesta.

Aún más que las bromas, el tono irónico e insolente con el que las soltaba irritaba sobremanera a la Cagliostro.

Excedida, sintiendo que toda amenaza era vana, dijo:

—¡Como quieras! Te conozco y sé que mantendrás tu compromiso.

Él gritó:

—¡Ah!, si me tomas con dulzura… Jamás he podido resistirme a la dulzura… ¡Camarero, traiga algo para escribir! Papel de paja fino, una pluma de colibrí, sangre de una mora negra, y como escritorio la corteza de un cedro, como dijo el poeta.

Sacó de su bolsillo un lápiz y una tarjeta de visita en la que estaban dispuestas, de un modo especial, unas palabras. Trazó unas líneas para unir las palabras unas a otras. Después, al otro lado, escribió la fórmula latina. Ad lapidem currebat olim regina.

—¡Qué latín de baratillo! —dijo a media voz—. Me parece que, de haber sido uno de aquellos sacerdotes, habría encontrado algo mejor con el mismo resultado. En fin, aceptemos lo que hay. Conque la reina pegaba una carrerilla hacia la piedra… Mira tu reloj, Josefina.

Ya no se reía. Durante dos o tres minutos quizá, su rostro permaneció grave y sus ojos, fijos en el vacío, dejaban traslucir el esfuerzo de la meditación. Sintió, sin embargo, que Josefina lo observaba con una mirada en la que había una admiración y una confianza ilimitadas y le sonrió distraídamente sin romper el hilo de sus pensamientos.

—Ves la solución, ¿no es cierto? —dijo ella.

Inmóvil, el rostro tenso por la ansiedad, Beaumagnan escuchaba. ¿Es que realmente el formidable secreto iba a ser divulgado?

Pasaron aún uno o dos minutos, a lo sumo, en un silencio infinito.

Josefina Balsamo pronunció:

—¿Qué te pasa, Raúl? Pareces muy emocionado.

—Sí, sí, muy emocionado —respondió él—. Toda esta historia, estas riquezas disimuladas en una piedra en pleno campo, no deja de ser muy curiosa. Pero eso no es nada, Josine, no es nada al lado de la idea que domina esta historia. No puedes imaginarte qué extraño es… qué bello… ¡Qué poesía y qué ingenuidad!

Se calló. Después, al cabo de un instante, afirmó sentenciosamente:

—Josine, los sacerdotes de la Edad Media eran unos desgraciados.

Y añadió, levantándose:

—¡Dios mío! Sí, piadosos lo eran, pero, repito, arriesgándome a herirte en tus convicciones, ¡unos desgraciados! ¡Veamos! Si un gran financiero decidiera proteger su caja fuerte escribiendo encima «Prohibido abrir», se le trataría de desgraciado, ¿no es cierto? Bueno, pues el procedimiento que eligieron para salvaguardar sus riquezas es casi tan ingenuo.

Ella murmuró:

—No… no… es increíble… tú no has adivinado nada… ¡me engañas!

—Los desgraciados también y todos aquellos que han buscado desde entonces y no encontraron nada. ¡Gente ciega! ¡Gente limitada! ¿Cómo? ¡Tú, Leonardo, Beaumagnan, sus amigos, toda la Compañía de Jesús, el arzobispo de Ruan, tuvisteis ante los ojos las cinco palabras y no fue suficiente! ¡Caramba! Si un niño de escuela primaria resuelve problemas mucho mas difíciles.

Ella objetó:

—Para empezar, se trataba de un nombre y no de cinco.

—Pero si ahí está la palabra, ¡por Dios! Cuando dije hace un momento que el hecho de que Beaumagnan y el barón tuvieron el cofre indicaba que conocían la palabra definitiva fue sólo para asustarte y para que soltaras la presa. Estos señores no se han enterado de nada. Pero la palabra definitiva está ahí. Está ahí mezclada a las cinco palabras en latín. En lugar de palidecer como habéis hecho todos al ver esta vaga fórmula, bastaba simplemente leerla, juntar las cinco primeras letras y fijarse en la palabra formada con esas cinco iniciales.

Ella dijo a media voz:

—Ya lo pensamos… la palabra Alcor, ¿no es cierto?

—Sí, la palabra Alcor.

—Y ¿qué tiene?

—¿Cómo qué tiene? ¡Lo tiene todo! ¿Sabes lo que significa?

—Es una palabra árabe que significa «prueba».

—¿Y de la que los árabes y todos los demás pueblos se sirven para designar qué?

—Una estrella.

—¿Qué estrella?

—Una estrella que forma parte de la constelación de la Osa Mayor. Pero esto no tiene importancia. ¿Qué relación puede tener…?

Raúl esbozó una sonrisa piadosa.

—Es evidente, ¿no? El nombre de una estrella no puede tener relación alguna con el lugar de la piedra. Si te detienes en este razonamiento estúpido, ¡claro que no descubrirás nada! Esto es precisamente lo que me ha sorprendido cuando saqué la palabra Alcor de las cinco iniciales de la inscripción latina. Una vez dueño de la palabra-talismán, de la palabra mágica y teniendo en cuenta que toda la aventura gira alrededor del número siete (siete abadías, siete sacerdotes, siete brazos de candelabro, siete piedras de color engarzadas en siete anillos), al acto, ¿me oyes?, al acto, por una especie de reflejo condicionado de mi mente, deduje que la estrella Alcor pertenecía a la constelación de la Osa Mayor. Y el problema quedaba resuelto.

—¿Resuelto…? ¿Cómo?

—¡Vaya por Dios! ¡Porque precisamente la constelación de la Osa Mayor está formada de siete estrellas principales! ¡Siete! ¡Siempre el número siete! ¿Empiezas a ver cuál es la relación? ¿Debo recordarte que, si los árabes le han puesto este nombre y si los astrónomos lo han adoptado más tarde, es porque esta pequeña estrella, que es apenas visible, sirve de prueba?, ¿entiendes?, de prueba para determinar si tal o cual persona tiene buena vista y si puede distinguirla sin necesidad de anteojos. Alcor es lo que hay que ver, lo que se busca, la cosa oculta, el tesoro escondido, la piedra invisible donde se deslizan las piedras preciosas, es la caja fuerte.

Josine murmuró febril al acercarse a la gran revelación:

—No lo entiendo…

Raúl había dado la vuelta a la silla para colocarse entre Leonardo y la ventana, que él había abierto con la intención de huir en el mismo segundo en que fuera preciso. Mientras hablaba, vigilaba atentamente a Leonardo, que mantenía obstinadamente la mano metida en el bolsillo.

—Ya lo entenderás —dijo él—. Está más claro que el agua de un manantial. Fíjate.

Señaló la tarjeta de visita que tenía en las manos.

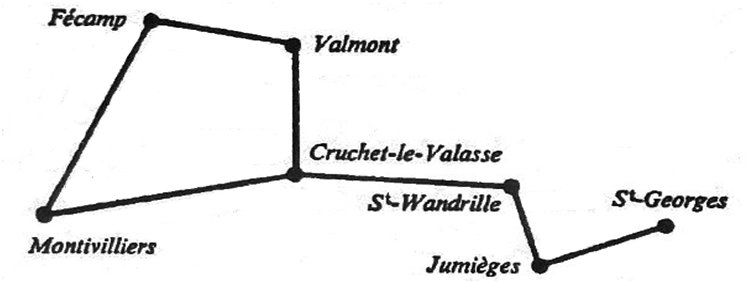

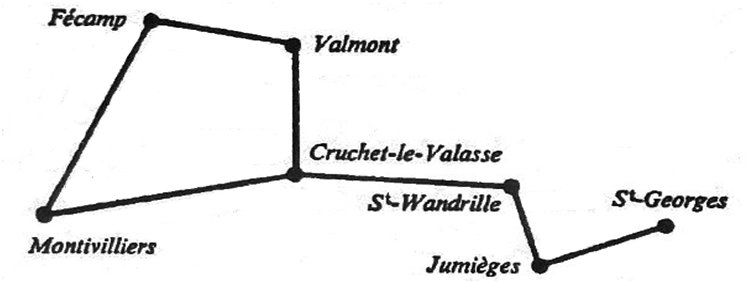

—Mira. No me he separado de esta tarjeta desde hace semanas. Desde el principio, había identificado en un mapa la posición exacta de las siete abadías y había escrito los siete nombres en la tarjeta. Aquí están, las siete, en los lugares que ocupan unas con respecto a otras. Me ha bastado hace un momento descubrir la palabra y unir por líneas estos siete puntos para llegar a esta comprobación inaudita, Josine, milagrosa, colosal, y, aun así, muy natural: la figura así formada representa exactamente a la Osa Mayor. ¿Entiendes ahora la sorprendente realidad? Las siete abadías de Caux, las siete abadías principales hacia donde convergían las riquezas de la Francia cristiana, estaban dispuestas como las siete estrellas principales de la Osa Mayor. No hay ningún error posible. Basta mirar un atlas y sacar el calco: se obtiene el dibujo cabalístico de la Osa Mayor.

»La verdad se imponía. En el mismo lugar en que Alcor se encuentre en la figura celeste, estará fatalmente la piedra en la línea terrestre. Y puesto que Alcor se encuentra en el firmamento un poco a la derecha y por debajo de la estrella situada en medio de la cola de la Osa Mayor, la piedra debe fatalmente encontrarse un poco a la derecha y por debajo de la abadía que corresponde a esta estrella; es decir, un poco a la derecha de la abadía de Jumièges, antiguamente la más rica y más poderosa de las abadías normandas. Es inevitable, matemático. La piedra está allí y en ningún otro lugar.

»Y, automáticamente, ¿cómo no recordar?: primero, que precisamente, un poco al sur y un poco al este de Jumièges, a poco menos de una legua de distancia están, en el caserío de Mesnil-sous-Jumièges, cerca del Sena, los vestigios del castillo de Inés Sorel, amante del rey Carlos VII; segundo, que la abadía comunicaba con el castillo por un subterráneo del que todavía se ve el orificio. Conclusión: la legendaria piedra se encuentra cerca del castillo de Inés Sorel, al lado del Sena, y la leyenda quiere sin duda que la amante del rey, su reina de amor, corra hasta la piedra, del que ignoraba el preciso contenido, para sentarse y mirar el barco real deslizarse sobre el río normando: «Ad lapidem currebat olim regina».

Un gran silencio unía a Raúl d’Andrésy y a Josefina Balsamo. El velo había sido corrido. La luz rechazaba las tinieblas. Entre ellos parecía como si todo odio hubiera sido aplacado. Había una tregua en los implacables conflictos que los dividían. No había más que la sorpresa de entrar así en las regiones prohibidas del misterioso pasado que el tiempo y el espacio defendía de la curiosidad de los hombres.

Sentado cerca de Josine, los ojos fijos en la imagen que había dibujado, Raúl continuó sordamente, con la exaltación contenida:

—Sí, muy imprudentes, esos monjes que confiaban tal secreto a la vigilancia de una palabra tan transparente. Pero ¡qué poetas, ingenuos y adorables! ¡Qué hermoso pensamiento el de asociar a sus bienes terrestres el cielo mismo! ¡Grandes contempladores, grandes astrónomos como sus antepasados caldeos, se inspiraban en el firmamento! El curso de los astros organizaba sus existencias y, naturalmente, a las constelaciones pedían que velaran por sus tesoros. ¿Quién sabe si incluso el lugar de las siete abadías no fue elegido con el propósito de reproducir en tierras normandas la figura gigantesca de la Osa Mayor? ¿Quién sabe…?

La efusión lírica de Raúl quedaba justificada, pero no pudo terminarla. Si bien desconfiaba de Leonardo, se había olvidado de Josefina Balsamo. Bruscamente, ésta le golpeó el cráneo con su porra.

Era lo último que esperaba, aunque la Cagliostro tuviera por costumbre esta especie de ataques traicioneros. Aturdido, se dobló en dos en su silla, cayó de rodillas y finalmente se dejó caer por el suelo.

Murmuró con voz incoherente:

—¡Claro!… ¡Maldita sea! Ya no era «tabú»…

Y con ese tono de burla traviesa que, sin duda, había heredado de su padre Théophraste Lupin, añadió:

—¡La muy bruta… ni tan sólo sabe respetar a un genio…! Salvaje, ¿es que tienes una piedra en lugar del corazón?… Tanto peor para ti, Josefina, hubiéramos compartido el tesoro. Ahora yo lo guardaré sólo para mí.

Y perdió el conocimiento.