Y, sencillamente, rendirse.

Esta idea —el alivio que le proporcionó esta idea— era increíblemente atractiva. Sería el fin del terror, la confusión y el desquiciamiento. En cierto modo esto era lo peor; la persistente sensación de que su vida entera se había convertido en un laberinto de espejos como los que había visto en las ferias. No obstante, había acero profundo en Jake Chambers, como había acero profundo en Eddie y Susannah. Y en aquel momento el resplandor de su obstinado faro azul destelló en las tinieblas. No habría rendición. Quizá lo que se había estropeado en su interior acabara finalmente arrancándole la cordura, pero en tanto eso no sucediera, él no cesaría de oponer resistencia. Nunca se rendiría.

¡Nunca!, pensó ferozmente. ¡Nunca! Nun…

—Cuando hayas terminado el inventario de lo que contiene el guardarropa, John, quizá tengas la amabilidad de regresar con nosotros —dijo la señorita Avery con su voz seca y cultivada.

Hubo un breve estallido de risitas mientras Jake apartaba la mirada del guardarropa. La señorita Avery estaba de pie tras su escritorio, con los largos dedos ligeramente apoyados sobre el secante, observándolo con su rostro sereno e inteligente. Aquel día vestía su traje azul, y llevaba el cabello recogido en su moño habitual. Nathaniel Hawthorne miraba por encima de su hombro, contemplaba ceñudo a Jake desde su lugar en la pared.

—Lo siento —musitó Jake, y cerró la puerta. Al instante se vio embargado por el poderoso impulso de abrirla de nuevo para asegurarse, para comprobar si esta vez aparecía aquel otro mundo, con su cálido sol y su paisaje desértico.

Sin embargo, regresó a su asiento. Petra Jesserling lo miró con ojos alegres y danzarines.

—La próxima vez, llévame allí dentro contigo —le susurró—. Entonces sí que tendrás algo que mirar.

Jake sonrió distraídamente y se acomodó en su silla.

—Gracias, John —dijo la señorita Avery con su voz perpetuamente tranquila—. Ahora, antes de que me entreguéis vuestras redacciones (que estoy segura serán todas muy correctas, muy pulcras, muy específicas), me gustaría repartir la lista de lecturas recomendadas por el Departamento de Inglés para las vacaciones de verano. Tengo unas palabras que decir acerca de varios de estos excelentes libros…

Mientras hablaba, entregó a David Surrey un montoncito de hojas mimeografiadas. David empezó a repartirlas, y Jake abrió la carpeta para echar una última ojeada a lo que había escrito sobre el tema «Mi comprensión de la verdad». Lo hizo con auténtico interés, puesto que no lograba recordar haber escrito su Redacción Final más de lo que recordaba haber estudiado para el examen de francés.

Contempló la página del título con desconcierto y creciente inquietud. Las palabras «MI COMPRENSIÓN DE LA VERDAD, por John Chambers» aparecían limpiamente mecanografiadas y centradas en el papel, y eso estaba bien, pero por algún motivo había pegado dos fotografías bajo ellas. Una era de una puerta —le parecía que podía ser la del número 10 de la calle Downing, en Londres— y la otra de un tren Amtrak. Eran fotos en color, sin duda recortadas de alguna revista.

«¿Por qué he hecho esto? ¿Y cuándo lo he hecho?».

Volvió la página y se quedó mirando fijamente el comienzo de su Redacción Final, incapaz de creer ni comprender lo que estaba viendo. Luego, a medida que la comprensión empezó a filtrarse gota a gota a través de la confusión, experimentó una creciente sensación de horror. Al fin había sucedido; al fin había perdido una parte de la mente lo bastante considerable para que los demás se dieran cuenta.

TRES

MI COMPRENSIÓN DE LA VERDAD

por Jake Chambers

«Yo te mostraré el miedo en un puñado de polvo».

T. S. «BUTCH» ELIOT

«Mi primer pensamiento fue que mentía en cada palabra».

ROBERT «SUNDANCE» BROWNING

El pistolero es la verdad.

Roland es la verdad.

El Prisionero es la verdad.

La Dama de las Sombras es la verdad.

El Prisionero y la Dama están casados. Esa es la verdad.

La Estación de Paso es la verdad.

El Demonio Parlante es la verdad.

Penetramos bajo las montañas, y esa es la verdad.

Había monstruos bajo la montaña. Esa es la verdad.

Uno de ellos tenía entre las piernas la manguera de un surtidor de ga-

[solina Amoco y hacía ver que era su pene. Esa es la verdad.

Roland me dejó morir. Esa es la verdad.

Todavía lo quiero.

Esa es la verdad.

—… por eso es tan importante que leáis todos El Señor de las Moscas —decía la señorita Avery con su clara pero en cierto modo pálida voz—. Y cuando lo hagáis, debéis plantearos ciertas preguntas. A menudo una buena novela es como una serie de adivinanzas dentro de adivinanzas, y en este caso se trata de una novela muy buena, una de las mejores que se hayan escrito en la segunda mitad del siglo XX. Así pues, preguntaos en primer lugar cuál puede ser el significado simbólico de la concha de molusco. En segundo lugar…

Lejos. Muy, muy lejos. Jake pasó a la segunda página de su Redacción Final con mano temblorosa, dejando una mancha oscura de sudor en la primera.

¿Cuándo una puerta no es una puerta? Cuando es una jarra, y esa es la verdad.[3]

Blaine es la verdad.

Blaine es la verdad.

¿Qué cosa tiene cuatro ruedas y vuela? Un camión de basura, y esa es la verdad.[4]

Blaine es la verdad.

Hay que vigilar constantemente a Blaine, Blaine es un engorro, y esa es la verdad.

Estoy bastante seguro de que Blaine es peligroso, y esa es la verdad.

¿Qué cosa es blanca, negra y roja como un tomate? Una cebra ruborizada, y esa es la verdad.

Blaine es la verdad.

Quiero volver, y esa es la verdad.

Tengo que volver, y esa es la verdad.

Acabaré loco si no vuelvo, y esa es la verdad.

No puedo volver a casa hasta que encuentre una piedra, una rosa, una puerta, y esa es la verdad.

Chu-chú, y esa es la verdad.

Chu-chú. Chu-chú.

Chu-chú. Chu-chú. Chu-chú.

Chu-chú. Chu-chú. Chu-chú. Chu-chú.

Tengo miedo. Esa es la verdad.

Chu-chú.

Jake alzó lentamente la vista. El corazón le palpitaba tan deprisa que vio danzar ante sus ojos una luz brillante como la imagen que deja el destello de un flash en la retina, una luz que se encendía y se apagaba a cada latido titánico de su corazón.

Vio a la señorita Avery entregando esta Redacción Final a su madre y a su padre. El señor Bissette, con expresión grave, estaba junto a ella. Oyó que la señorita Avery decía, con su clara y pálida voz: «Su hijo está considerablemente enfermo. Si necesitan alguna prueba, vean esta Redacción Final».

«Hace cosa de tres semanas que John no parece el mismo —añadía el señor Bissette—. A ratos parece asustado, y constantemente confuso… como ausente, no sé si ustedes me comprenden. Je pense que John est fou… Comprenez-vous?».

La señorita Avery de nuevo: «¿Guardan ustedes en casa algún medicamento con efectos sobre la mente al que Jake pueda tener acceso?».

Jake no sabía nada de medicamentos con efectos sobre la mente, pero sí sabía que su padre guardaba varios gramos de cocaína en el cajón inferior del escritorio de su estudio. Sin duda su padre creería que la había echado mano.

—Ahora, permitidme unas palabras sobre Trampa 22 —decía la señorita Avery a la clase—. Se trata de un libro muy difícil para alumnos de sexto y séptimo curso, pero aun así lo encontraréis sumamente interesante si abrís vuestras mentes a su encanto especial. Podéis considerar esta novela, si os parece, como una comedia surrealista.

No necesito leer nada de eso, pensó Jake. Lo estoy viviendo, y no es ninguna comedia.

Pasó la última página de su Redacción Final. No contenía ninguna palabra. En vez de escribir, había pegado otra foto en el papel. Era una fotografía de la Torre Inclinada de Pisa. Había utilizado un lápiz pastel para pintarla de negro. Las oscuras y cerosas líneas se enlazaban y curvaban en espirales lunáticas.

No recordaba haber hecho nada de eso.

Absolutamente nada de eso.

Oyó a su padre responder al señor Bissette: «Fou. Sí, decididamente fou. Un niño capaz de echar por la borda su oportunidad en una escuela como Piper por fuerza tiene que estar fou, ¿no creen? Bien… yo puedo solucionarlo. Solucionar cosas es mi trabajo. Y Sunnyvale es la respuesta. Necesita pasarse algún tiempo en Sunnyvale haciendo cestos y reorganizándose la cabeza por dentro. No se preocupen por nuestro hijo, señores; puede correr… pero no se puede esconder».

¿Realmente lo encerrarían en un manicomio si empezaba a parecer que su ascensor ya no llegaba hasta el último piso? Jake creía que la respuesta a esta pregunta era un gran «¿Qué te juegas?». Su padre no iba a tolerar de ningún modo tener a un lunático en la casa. Quizá el lugar al que lo mandaran no se llamase Sunnyvale, pero habría rejas en las ventanas y jóvenes con bata blanca y zapatos con suela de goma patrullando por los pasillos. Estos jóvenes tendrían una musculatura robusta y ojos vigilantes, y acceso a jeringuillas hipodérmicas llenas de sueño artificial.

Le dirán a todo el mundo que me he ido, pensó Jake. Las voces que discutían en su cabeza habían quedado momentáneamente acalladas por una creciente marea de pánico. Dirán que he ido a pasar una temporada con mis tíos en Modesto… o que me he ido a Suecia en un intercambio de estudiantes… o que estoy reparando satélites en el espacio exterior. A mi madre no le gustará… llorará… pero lo aceptará. Tiene sus ligues, y además, siempre acaba aceptando lo que él decide. Ella… ellos…yo…

Notó que se le agolpaba un chillido en la garganta y apretó fuertemente los labios para contenerlo. Bajó de nuevo la vista hacia los frenéticos garabatos que emborronaban la fotografía de la Torre Inclinada y pensó: «Tengo que irme de aquí. Tengo que irme ahora mismo».

Levantó la mano.

—¿Sí, John? ¿Qué quieres? —La señorita Avery lo contemplaba con aquella expresión levemente exasperada que reservaba para los alumnos que la interrumpían en mitad de su explicación.

—Me gustaría salir un momento, si usted permite —dijo Jake.

Este era otro ejemplo del habla de Piper. Los alumnos de Piper no tenían nunca que «hacer pipí», «aliviar la vejiga» o, Dios no lo quiera, «descargar el vientre». Se suponía implícitamente que los alumnos de Piper eran demasiado perfectos para crear subproductos de desecho en sus elegantes y sigilosos deslizamientos por la vida. De vez en cuando, alguien pedía permiso para «salir un momento», y eso era todo.

La señorita Avery suspiró.

—¿Es indispensable, John?

—Sí, señorita.

—Muy bien. Vuelve lo antes posible.

—Sí, señorita Avery.

Al levantarse cerró la carpeta, la recogió y, de mala gana, volvió a dejarla donde estaba. No podía ser. La señorita Avery querría saber por qué se llevaba la Redacción Final al retrete. Hubiera debido retirar las malditas hojas de la carpeta y metérselas en el bolsillo antes de pedir permiso para salir. Pero ya era demasiado tarde.

Jake cruzó el aula hacia la puerta, dejando la carpeta sobre el pupitre y la cartera con los libros en el suelo, junto a aquel.

—Espero que todo vaya bien, Chambers —susurró David Surrey, y se cubrió la boca para disimular una risita.

—Aquieta tus labios incansables, David —dijo la señorita Avery, ya abiertamente exasperada, y toda la clase se rio.

Jake llegó ante la puerta que daba al pasillo y, al agarrar el pomo, la sensación de esperanza y certeza se alzó de nuevo en él: Esta vez sí, ahora estoy seguro. Abriré la puerta y veré brillar el sol del desierto. Notaré ese viento seco en la cara. La cruzaré y ya no volveré a ver esta aula nunca más.

Abrió la puerta. Al otro lado solo estaba el pasillo, pero aun así en una cosa tenía razón: no volvió a ver nunca más el aula de la señorita Avery.

CUATRO

Anduvo lentamente por el oscuro corredor revestido con paneles de madera, sudando ligeramente. Pasó ante puertas de aulas que se hubiera sentido obligado a abrir de no ser por las ventanillas de vidrio transparente de que estaban provistas. Miró la clase de Francés II del señor Bissette y la clase de Introducción a la Geometría del señor Knopf. En las dos aulas los alumnos estaban sentados con el lápiz en la mano y la cabeza agachada sobre el cuaderno abierto. Miró la clase de Artes Orales del señor Harley, y vio a Stan Dorfman —uno de esos conocidos que no era del todo un amigo—, que daba comienzo a su Discurso Final. Stan parecía mortalmente atemorizado, pero Jake hubiera podido decirle que no tenía ni la menor idea de lo que era el miedo, el auténtico miedo.

Me morí.

No es cierto.

Sí lo es.

No me morí.

Sí.

No.

Llegó ante una puerta con el letrero de CHICAS. La abrió, esperando ver un luminoso cielo de desierto y una bruma azulada de montañas en el horizonte. En vez de eso vio a Belinda Stevens de pie frente a uno de los lavabos, mirándose en el espejo mientras se arrancaba un granito de la frente.

—¡Dios mío! ¿Qué haces aquí? —preguntó la muchacha.

—Lo siento. Me he equivocado de puerta. Creía que era el desierto.

—¿Qué?

Pero Jake ya había soltado la puerta, dejando que se cerrase automáticamente sobre su resorte neumático. Pasó ante el surtidor de agua potable y abrió la puerta de CHICOS. Esa era la buena, lo sabía, estaba seguro, esa era la puerta que le permitiría regresar…

Tres urinarios impolutos resplandecían bajo las luces fluorescentes. Un grifo goteaba con solemnidad sobre una pileta. Eso era todo.

Jake dejó que la puerta se cerrara. Siguió avanzando por el pasillo. Sus tacones resonaban con firmes chasquidos sobre las baldosas. Al pasar ante la oficina, dirigió una rápida mirada a su interior y solo vio a la señora Franks hablando por teléfono, volviendo a uno y otro lado su silla giratoria y jugueteando con un mechón de sus cabellos. La campanilla plateada reposaba a su lado sobre el escritorio. Jake esperó a que uno de sus giros la situara de espaldas a la puerta y cruzó apresuradamente. Al cabo de treinta segundos salía al brillante resplandor de una mañana de finales de mayo.

Estoy haciendo novillos, pensó. Ni siquiera su confusión le impidió asombrarse de este acontecimiento inesperado. Dentro de cinco minutos o así, cuando vea que no vuelvo de los aseos, la señorita Avery enviará a alguien a buscarme… y entonces se enterarán. Todos sabrán que me he fugado de la escuela, que estoy haciendo novillos.

Pensó en la carpeta que había dejado sobre el pupitre.

Lo leerán y creerán que me he vuelto loco. «Fou». Por supuesto que lo creerán. Porque es verdad.

Entonces le habló otra voz. Le pareció que era la voz del hombre con ojos azul de bombardero, el hombre que llevaba aquellos dos pistolones colgando muy bajos sobre las caderas. La voz era fría… pero no desprovista de consuelo.

«No, Jake —le decía Roland—. No estás loco. Estás perdido y asustado, pero no loco, y no necesitas temer ni a tu sombra de la mañana, que avanza tras de ti, ni a tu sombra del atardecer, que se alza a tu encuentro. Necesitas encontrar el camino de vuelta a casa, eso es todo».

—Pero ¿adonde voy? —susurró Jake. Se encontraba en la acera de la calle Cincuenta y seis entre Park y Madison, viendo pasar el tráfico a toda velocidad. Un autobús pasó ante él con un ronquido, esparciendo un fino reguero de acre humo azulado de gasoil—. ¿Adonde voy? ¿Dónde está la jodida puerta?

Pero la voz del pistolero había enmudecido.

Jake se volvió hacia la izquierda, en dirección al río East, y echó a andar a la aventura. No tenía ni idea de adonde se dirigía, ni la más remota idea. Únicamente le cabía esperar que sus pies lo condujeran al lugar adecuado… tal como le habían conducido al lugar inadecuado no hacía mucho tiempo.

CINCO

Había sucedido tres semanas atrás.

No se podía decir «todo empezó tres semanas atrás», porque eso daría la impresión de que había existido una especie de progresión gradual, y no era correcto. Había existido una progresión en las voces, en la violencia con que cada una de ellas insistía en su particular versión de la realidad, pero todo lo demás había sucedido de sopetón.

Salió de casa a las ocho de la mañana para dirigirse a la escuela; cuando hacía buen tiempo siempre iba caminando, y aquel mes de mayo el tiempo era absolutamente perfecto. Su padre había salido antes para ir a La Cadena, su madre aún permanecía en la cama y la señora Greta Shaw estaba en la cocina, tomando café y leyendo el New York Post.

—Adiós, Greta —le dijo—. Me voy a la escuela.

Ella alzó una mano para despedirlo sin levantar la vista del periódico.

—Que tengas un buen día, Johnny.

Todo como de costumbre. Un día cualquiera en la vida.

Y así había seguido durante los mil quinientos segundos siguientes. A partir de ahí, todo había cambiado para siempre.

Caminaba despreocupadamente, la cartera en una mano y la bolsa del almuerzo en la otra, mirando los escaparates. A setecientos veinte segundos del final de su vida tal como siempre la había conocido, se detuvo para contemplar el escaparate de Brendio’s, donde maniquíes ataviados con abrigos de pieles y trajes de estilo eduardiano posaban en rígida actitud de conversación. Solo pensaba en que aquella tarde a la salida de la escuela, iría a jugar a los bolos. Su promedio era de 158, magnífico para un niño de solo once años. Su ambición consistía en llegar a jugar como profesional (y si su padre hubiese conocido este otro hechoide, también habría puesto el grito en el cielo).

Más cerca, cada vez más cerca del instante en que su cordura iba a quedar repentinamente eclipsada.

Cruzó la calle Treinta y nueve, y faltaban cuatrocientos segundos. Tuvo que esperar ante un semáforo en rojo en la Cuarenta y uno, y faltaban doscientos setenta. Se entretuvo mirando una tienda de chucherías en el cruce de la Quinta Avenida y la calle Cuarenta y dos, y faltaban ciento noventa. Y entonces, cuando a su vida ordinaria apenas le quedaba poco más de tres minutos, Jake Chambers entró bajo el paraguas invisible de esa fuerza que Roland denominaba Ka-tet.

Empezó a embargarle una extraña e inquietante sensación. Al principio creyó que era la sensación de estar siendo observado, pero enseguida se dio cuenta de que no se trataba de eso en absoluto… o no precisamente de eso. Sintió que ya había estado allí antes, que estaba reviviendo un sueño casi olvidado. Esperó a que esta sensación se desvaneciera, pero no sucedió así; se hizo más intensa, y empezó a mezclarse con otra sensación que de mala gana identificó como terror.

Algo más adelante, en la esquina más cercana —la de la Quinta Avenida con la calle Cuarenta y tres—, un negro tocado con un sombrero de panamá estaba instalando un carretón de pretzels y refrescos.

Es el que grita: «¡Oh, Dios mío, está muerto!», pensó Jake.

Por la esquina más apartada se aproximaba una señora gorda cargada con una bolsa de Bloomingdale’s.

Dejará caer la bolsa. Dejará caer la bolsa y se llevará las manos a la cara y empezará a chillar. La bolsa se romperá. Dentro de la bolsa hay una muñeca. Está envuelta en una toalla roja. Esto lo veré desde la calzada. Estaré tendido en mitad de la calle, y lo veré mientras la sangre me empapa los pantalones y forma un charco a mi alrededor.

Detrás de la mujer gorda había un hombre alto vestido con un traje de estambre gris. El hombre llevaba un maletín.

Es el que vomita encima de sus propios zapatos. Es el que suelta el maletín y vomita encima de sus zapatos. ¿Qué me está pasando?

Mientras tanto, sus pies no dejaban de conducirlo ágilmente hacia la intersección, donde la gente cruzaba en una corriente rápida y constante. A sus espaldas, cada vez más cerca, había un sacerdote asesino. Lo sabía, como sabía que dentro de unos instantes las manos del sacerdote se extenderían para empujar… pero no podía volver la cabeza. Era como estar atrapado en una pesadilla en la que las cosas debían forzosamente seguir su curso.

Ya solo faltaban cincuenta y tres segundos. Por delante de él, el vendedor de pretzels estaba abriendo una ventanilla para servir en un lado del carretón.

Va a sacar una botella de Yoo-Hoo, pensó Jake. No una lata, sino una botella. La agitará y se la beberá de un trago.

El vendedor de pretzels sacó una botella de Yoo-Hoo, la agitó vigorosamente y la destapó.

Faltaban cuarenta segundos.

Ahora cambiará el semáforo.

Se apagó la luz blanca de PASEN. La luz roja de NO PASEN empezó a lanzar rápidos destellos intermitentes. En algún lugar, a menos de media manzana de distancia, un gran Cadillac azul rodaba hacia el cruce de la Quinta con la calle Cuarenta y tres. Esto Jake lo sabía, como sabía que el conductor era un hombre obeso que llevaba un sombrero azul casi exactamente del mismo tono que el automóvil.

¡Voy a morir!

Quiso gritarlo a voz en cuello para que lo oyera la gente que pasaba por su lado sin prestarle atención, pero tenía las mandíbulas encajadas.

Sus pies lo arrastraban serenamente hacia la intersección. La señal de NO PASEN cesó de destellar y lanzó su advertencia en rojo constante. El vendedor de pretzels arrojó la botella de Yoo-Hoo vacía a la papelera de la esquina. La señora gorda se detuvo en la esquina, al otro lado de la calle, sosteniendo la bolsa de la compra. El hombre del traje de estambre estaba justo detrás de ella. Ya solo faltaban dieciocho segundos.

Ahora tiene que pasar el camión de juguetes, pensó Jake.

Más abajo, un camión con la imagen de un títere risueño y las palabras TOOKER’S JUGUETERÍA AL POR MAYOR pintadas en los costados llegó a la intersección, bamboleándose sobre los baches. A sus espaldas, Jake lo sabía, el hombre de la túnica negra empezaba a moverse con rapidez, salvando la distancia, extendiendo sus largas manos. Y sin embargo, aun sabiéndolo, no podía volver la cabeza, como no se puede volver la cabeza en los sueños cuando algo espantoso se te acerca.

¡Corre! ¡Y si no puedes correr, siéntate en el suelo y cógete a una señal de tráfico! ¡No dejes que suceda!

Pero no podía hacer nada para impedir que ocurriera. Ante él, al borde de la acera, había una joven con una blusa blanca y una falda negra. A la izquierda de la mujer había un muchacho chicano con un radiocasete enorme. Una canción disco de Donna Summer estaba a punto de terminar. La siguiente, Jake lo sabía, iba a ser «Dr. Love», de Kiss.

Van a separarse.

En el mismo instante en que le vino este pensamiento, la mujer dio un paso a la derecha. El chicano se apartó un paso a la izquierda, dejando un hueco entre ambos. Los traidores pies de Jake lo condujeron al hueco. Solo nueve segundos.

Calle abajo, el resplandeciente sol de mayo arrancó destellos al adorno del radiador de un Cadillac. Era, Jake lo sabía, un modelo De Ville de 1976. Seis segundos. El Cadillac aceleraba. El semáforo estaba a punto de cambiar, y el hombre que conducía el De Ville, el hombre obeso del sombrero azul con una airosa pluma en el ala, pretendía atravesar el cruce antes de que lo hiciera. Tres segundos. Detrás de Jake, el hombre de negro se lanzó hacia delante. En el radiocasete del joven terminó «Love to Love You, Baby» y empezó «Dr. Love».

Dos.

El Cadillac cambió de carril para situarse en el más cercano a la acera de Jake y avanzó hacia el cruce con un rugido de su motor asesino.

Uno.

Se le cortó la respiración.

Cero.

—¡Ah! —gritó Jake cuando las manos se posaron con firmeza sobre su espalda para empujarlo, para empujarlo a la calzada, para empujarlo fuera de esta vida…

Salvo que no le tocó ninguna mano.

Aun así se abalanzó hacia delante, agitando los brazos en el aire, la boca dibujando una oscura O de consternación. El muchacho chicano del radiocasete sujetó a Jake por el codo y tiró de él hacia atrás.

—Con cuidado, héroe —le advirtió—. Te van a hacer picadillo.

El Cadillac pasó volando ante él. Jake alcanzó a vislumbrar al hombre obeso del sombrero azul mirando por el parabrisas, y al instante lo perdió de vista.

Entonces fue cuando ocurrió. Entonces fue cuando se partió por la mitad y se convirtió en dos muchachos. Uno moría tirado en la calle. El otro estaba parado en la esquina y contemplaba con atónito y estupefacto desconcierto cómo el NO PASEN se transformaba de nuevo en PASEN y la gente que lo rodeaba empezaba a cruzar la calle como si nada hubiera ocurrido…, y realmente nada había ocurrido.

¡Estoy vivo!, se regocijó la mitad de su mente, lanzando alaridos de alivio.

¡Muerto!, gritó la otra mitad. ¡Muerto en la calle! Están viniendo todos hacia mí y el hombre de negro que me ha empujado dice: «Soy sacerdote; déjenme pasar».

Oleadas de vértigo se precipitaron a través de él y convirtieron sus pensamientos en hinchada seda de paracaídas. Vio venir a la señora gorda y, cuando pasó junto a él, le echó una mirada a la bolsa. Vio los brillantes ojos azules de una muñeca que atisbaban sobre el borde de una toalla roja, como sabía que vería. La señora pasó de largo y desapareció. El vendedor de pretzels no gritaba «¡Oh, Dios mío, está muerto!»; seguía preparándose para la jornada mientras silbaba la canción de Donna Summer que poco antes había sonado en el radiocasete del chicano.

Jake se giró en redondo, buscando ansiosamente al sacerdote que no era sacerdote. No estaba.

Jake lanzó un gemido.

¡Corta el rollo! ¿Se puede saber qué te pasa?

No lo sabía. Solo sabía que en aquel preciso instante tendría que estar tendido en la calzada, disponiéndose a morir mientras la señora gorda chillaba, el tipo del traje de estambre gris vomitaba y el hombre de negro se abría paso entre el gentío.

Y en una parte de su mente, eso era lo que parecía estar sucediendo.

La sensación de desmayo empezó a dejarse sentir de nuevo. Jake soltó de pronto la bolsa del almuerzo y se abofeteó la cara tan fuerte como pudo. Una mujer que iba a trabajar lo miró de una manera extraña. Jake no le prestó atención. Dejó el almuerzo caído en la acera y se zambulló hacia el cruce, sin prestar tampoco atención a la luz roja de NO PASEN que otra vez volvía a encenderse tartamudeante. Ahora ya no importaba. La muerte se había aproximado… y había pasado de largo sin dedicarle una segunda mirada. No habría debido suceder así, y en el nivel más profundo de su existencia Jake era consciente de ello, pero así había sido.

Quizá ahora viviría eternamente.

La idea le dio ganas de gritar de nuevo.

SEIS

Cuando llegó a la escuela, la cabeza ya se le había aclarado un poco y su mente había empezado a trabajar en el intento de convencerlo de que no andaba mal, en absoluto, de veras. Quizá sí que había ocurrido algo un poco extraño, una especie de destello psíquico, un vislumbre fugaz de algún futuro posible, pero ¿y qué? No había para tanto, ¿verdad? La cosa tenía incluso su aspecto atractivo, era el tipo de historia que siempre estaban publicando esas revistas de supermercado que a Greta Shaw le gustaba leer cuando tenía la seguridad de que la madre de Jake no andaba por las inmediaciones, revistas como el National Enquirer e Inside View. Excepto, claro está, que en esas revistas el destello psíquico siempre era una especie de ataque nuclear táctico: una mujer que soñaba con un accidente de aviación y cambiaba de vuelo, o un tipo que soñaba que tenían prisionero a su hermano en una fábrica de galletitas chinas de la suerte y resultaba ser verdad. Cuando el destello psíquico consistía en saber que iban a tocar una canción de Kiss por la radio, que una señora gorda llevaba en su bolsa de Bloomingdale’s una muñeca envuelta en una toalla roja y que un vendedor de pretzels iba a beberse una botella de Yoo-Hoo y no una lata, ¿qué importancia podía tener?

Olvídalo, se aconsejó. Ya se ha acabado.

Una gran idea, solo que la tercera clase no había acabado sino que apenas estaba empezando. Estaba en Introducción al Álgebra, viendo al señor Knopf resolver ecuaciones sencillas en la pizarra, cuando advirtió con creciente horror que en su mente surgía a la luz un juego de recuerdos completamente nuevo. Era como ver flotar lentamente objetos extraños hacia la superficie de un lago cenagoso.

Estoy en un sitio que no conozco, pensó. Quiero decir que lo conoceré, o que lo habría conocido si el Cadillac me hubiese atropellado. Es la Estación de Paso, pero la parte de mí que está allí todavía no lo sabe. Esa parte solo sabe que está en algún lugar del desierto y que no hay nadie.

He estado llorando, porque tengo miedo. Tengo miedo de que esto sea el infierno.

Hacia las tres, cuando llegó a la Bolera Mid-Town, sabía que ya había encontrado la bomba de agua en el establo y había bebido un poco. El agua estaba muy fría y tenía un intenso sabor a minerales. No tardaría en entrar en el edificio, donde encontraría una pequeña reserva de carne seca en una habitación que antaño había sido una cocina. Lo sabía con tan plena y absoluta certidumbre como había sabido que el vendedor de pretzels elegiría una botella de Yoo-Hoo y que la muñeca que asomaba de la bolsa de Bloomingdale’s tenía los ojos azules.

Era como ser capaz de recordar hacia delante en el tiempo.

Solo jugó dos series; la primera de 96 puntos, la segunda de 87. Cuando depositó su hoja en el mostrador, Timmy la examinó y meneó la cabeza.

—Hoy tienes un mal día, campeón —comentó.

—Si tú supieras… —respondió Jake.

Timmy lo miró con mayor atención.

—¿Te encuentras bien? Estás muy pálido.

—Me parece que me está rondando la gripe. —No tuvo la impresión de estar diciendo una mentira. Seguro como el infierno que estaba rondándole algo.

—Vete a casa y acuéstate —le recomendó Timmy—. Y bebe mucho líquido transparente: ginebra, vodka, cosas así.

Jake sonrió cumplidamente.

—Quizá lo haga.

Regresó a casa andando poco a poco. Toda Nueva York se extendía a su alrededor. Nueva York en su aspecto más seductor: una crepuscular serenata callejera con un músico en cada esquina, todos los árboles en flor y todo el mundo con aspecto de buen humor. Jake veía todo esto, pero veía también lo que había detrás: se vio a sí mismo acurrucado en un rincón oscuro de la cocina mientras el hombre de negro bebía directamente de la bomba como un perro sonriente, se vio sollozar de alivio cuando aquel hombre —si lo era— reanudó su camino sin descubrirlo, se vio caer profundamente dormido mientras se ponía el sol y empezaban a refulgir las estrellas como astillas de hielo en el áspero firmamento morado del desierto.

Abrió la puerta del apartamento dúplex con su llave y se dirigió a la cocina en busca de algo que comer. No tenía hambre, pero era una costumbre. Avanzaba hacia el frigorífico cuando posó casualmente la mirada en la puerta de la despensa y se detuvo en seco. Comprendió de repente que la Estación de Paso —y todo el resto de aquel otro mundo desconocido al que ahora pertenecía— estaba detrás de esa puerta. Solo tenía que cruzarla y se reuniría con el Jake que ya existía allí. Terminaría la extraña doblez de su mente; las voces, que discutían sin cesar la cuestión de si estaba muerto o no desde las 8.25 de esa mañana, quedarían en silencio.

Jake empujó la puerta de la despensa con las dos manos, esbozando ya una jubilosa sonrisa de alivio… y quedó paralizado por el chillido de la señora Shaw, que estaba encaramada sobre un taburete al fondo de la despensa. El bote de tomate en conserva que acababa de coger se le escapó de la mano y cayó al suelo. La señora Shaw se tambaleó en el taburete, y Jake tuvo que apresurarse para sostenerla antes de que siguiera el camino del tomate en conserva.

—¡Moisés en la zarza ardiente! —boqueó, llevándose apresuradamente una mano a la pechera de la bata—. ¡Me has dado un susto de muerte, Johnny!

—Lo siento —respondió él. Y era verdad que lo sentía, pero también sufría una amarga decepción. Después de todo, solo era la puerta de la despensa. Había estado tan seguro…

—Además, ¿qué haces merodeando por aquí a estas horas? ¡Hoy es tu día de bolos! No te esperaba hasta dentro de una hora, por lo menos. Ni siquiera te he preparado la merienda todavía, así que no esperes encontrarla.

—Está bien. Tampoco tengo mucho apetito. —Se agachó y recogió el bote que ella había dejado caer.

—Pues por la manera que has entrado aquí nadie lo diría —rezongó la señora Shaw.

—Me pareció oír un ratón o algo así. Supongo que sería usted.

—Supongo que sí. —Bajó del taburete y cogió el bote de tomate de manos de Jake—. Me parece que te está rondando una gripe o algo, Johnny. —Le puso la mano en la frente—. No tienes fiebre, pero eso a veces no quiere decir nada.

—Creo que es solo cansancio —dijo Jake, y pensó: Ojalá solo fuera eso—. Voy a coger un refresco y me quedaré un rato mirando la tele.

La señora Shaw soltó un gruñido.

—¿Tienes algún trabajo de la escuela para enseñarme? Si tienes alguno, enséñamelo enseguida porque llevo la cena atrasada.

—Hoy no tengo nada —respondió. Salió de la despensa, cogió una botella de soda y pasó a la sala de estar. Conectó «The Hollywood Squares» y se puso a mirar el programa distraídamente mientras las voces discutían y seguían saliendo a la superficie nuevos recuerdos de aquel mundo polvoriento.

SIETE

Su padre y su madre no se percataron de que le pasara nada extraño —su padre no llegó a casa hasta las nueve y media— y eso a Jake le pareció bien. Se acostó a las diez y permaneció tendido a oscuras, escuchando la ciudad que se extendía al otro lado de la ventana: frenos, bocinazos, lamentos de las sirenas.

«Te moriste».

«No es verdad. Estoy aquí, a salvo en mi propia cama».

«Eso no importa. Te moriste, y tú lo sabes».

Lo peor de todo era que sabía las dos cosas.

No sé cuál de las voces dice la verdad, pero sé que no puedo seguir soportándolo. Así que dejadlo estar, las dos. Parad de discutir y dejadme en paz. ¿De acuerdo? Por favor.

Pero las voces no querían. Por lo visto, no podían. Y a Jake se le ocurrió que debía levantarse de la cama —en aquel mismo instante— y abrir la puerta del baño. El otro mundo estaría allí. La Estación de Paso estaría allí y el resto de él también estaría allí, acurrucado en el establo bajo una vieja manta, intentando dormir y preguntándose qué diablos le había ocurrido.

Yo puedo decírselo, pensó Jake, entusiasmado. Echó a un lado el cobertor, sabiendo de súbito que aquella puerta que había junto a la estantería ya no conducía al cuarto de baño sino a un mundo que olía a calor, a salvia morada y a miedo en un puñado de polvo, un mundo que ahora yacía bajo el ala oscura de la noche. Puedo decírselo, pero no hará falta… porque estaré EN él… SERÉ él!

Cruzó el penumbroso dormitorio a la carrera, casi riendo de alivio, y abrió la puerta de un empujón. Y…

Y era su cuarto de baño. Únicamente su cuarto de baño, con el póster de Marvin Gaye enmarcado en la pared y la silueta de la persiana tendida sobre las baldosas del suelo en una sucesión de franjas de luz y sombra.

Se quedó un buen rato parado en la puerta, intentando tragarse la decepción. Pero no se iba. Y era amarga.

Amarga.

OCHO

Las tres semanas transcurridas entre entonces y ahora se extendían en la memoria de Jake como un territorio hosco y desolado, un erial de pesadilla en el que no había conocido paz, ni descanso, ni una tregua en su dolor. Había contemplado, como un prisionero desvalido que contempla el saqueo de la ciudad donde antes gobernaba, el desmoronamiento de su mente bajo la siempre creciente presión de los recuerdos y las voces fantasmas. Había abrigado la esperanza de que los recuerdos se detuvieran cuando llegaran al punto en que el hombre llamado Roland le había dejado caer en el abismo bajo las montañas, pero no fue así. Lo que hicieron fue reciclarse y empezar a presentarse otra vez desde el principio, como una cinta dispuesta de manera que se repita y siga repitiéndose hasta que se rompa o venga alguien y la pare.

La percepción que tenía de su vida más o menos real como un muchacho que habitaba en Nueva York fue haciéndose más fragmentaria a medida que el terrible cisma se volvía cada vez más hondo. Recordaba haber ido a la escuela, al cine el fin de semana, y a comer con sus padres el domingo de la semana anterior (¿o hacía ya dos semanas?), pero todas estas cosas las recordaba como un hombre que ha padecido malaria puede recordar las fases más profundas y oscuras de su enfermedad: las personas se convertían en sombras, las voces resonaban y se fundían unas con otras, y hasta un acto tan sencillo como comerse un sándwich o sacar una Coca-Cola de la máquina del gimnasio se convertía en una lucha. Jake cruzó esos días a empujones, en una fuga de voces aullantes y recuerdos dobles. Su obsesión por las puertas —por toda clase de puertas— fue en aumento; su esperanza de que el mundo del pistolero pudiera hallarse tras una de ellas nunca llegó a morir del todo. Pero tampoco era de extrañar puesto que no le quedaba otra esperanza.

Sin embargo aquel día el juego había terminado. En realidad nunca había tenido la menor posibilidad de ganar. Se rindió. Hizo novillos. Jake anduvo a ciegas hacia el este por el entramado de calles, la cabeza gacha, sin tener ni idea de adonde iba ni de lo que haría cuando llegara.

NUEVE

Hacia las nueve empezó a emerger de su desdichado aturdimiento y a fijarse un poco en lo que le rodeaba. Estaba en la esquina de Lexington Avenue con la calle Cincuenta y cuatro, sin acordarse en absoluto de cómo había llegado hasta allí. Advirtió por primera vez que la mañana era hermosísima. El 9 de mayo, el día en que había empezado esta locura, hizo buen día, pero este era diez veces mejor; un día, tal vez, en que la primavera mira en torno y ve al verano cerca de ella, fuerte y apuesto y con una sonrisa presumida en su rostro atezado. El sol relucía vivamente en los muros de cristal de los edificios del centro; la sombra de cada peatón era nítida y negra. Arriba, el cielo era de un azul transparente e inmaculado, punteado aquí y allí por rollizas nubes de buen tiempo.

Calle abajo, dos hombres de negocios vestidos con sendos trajes caros y bien cortados se habían detenido junto a la valla de unas obras. Estaban riéndose y se pasaban algo el uno al otro. Jake se dirigió hacia ellos, con curiosidad, y al acercarse vio que los dos hombres de negocios estaban jugando al tres en raya sobre el tablero de la valla; utilizaban un lujoso rotulador Mark Cross para trazar las cuadrículas y marcar las X y las O. A Jake le pareció una pasada. Cuando llegó a su altura, uno de los hombres dibujó una O en la esquina superior derecha de la cuadrícula, y a continuación trazó una diagonal de extremo a extremo.

—¡Ya has vuelto a ganarme! —exclamó su amigo. Luego, el mismo individuo, que parecía un importante ejecutivo, un abogado o un corredor de bolsa de altos vuelos, cogió el rotulador Mark Cross y dibujó otra cuadrícula.

El primer hombre de negocios, el ganador, desvió la mirada hacia la izquierda y vio a Jake. Le sonrió.

—Un día espléndido, ¿eh, chaval?

—¡Ya lo creo! —asintió Jake, regocijándose al descubrir que lo decía completamente en serio.

—Demasiado bonito para pasarlo en la escuela, ¿eh?

Esta vez Jake incluso se rio. La Piper School, donde había Pausas en lugar de almuerzo y donde a veces se salía un momento pero nunca se iba a cagar, de pronto se le antojó un lugar muy remoto e insignificante.

—Usted lo ha dicho.

—¿Quieres echar una partidita? Billy nunca pudo ganarme cuando estábamos en quinto curso, y ahora sigue sin poder hacerlo.

—Deja al chico en paz —intervino el segundo hombre de negocios, con el Mark Cross en la mano—. Esta vez te liquido.

Le guiñó un ojo a Jake, y Jake se sorprendió a sí mismo al devolverle el guiño. Siguió andando, dejó a los hombres con su juego. La sensación de que iba a ocurrir algo completamente maravilloso —de que quizá ya había empezado a ocurrir— iba en aumento, y le parecía que sus pies ya no tocaban la acera.

En la intersección se encendió la luz de PASEN y Jake empezó a cruzar Lexington Avenue. Se detuvo en mitad de la calle tan bruscamente que un mensajero estuvo a punto de atropellarlo con su bicicleta de diez velocidades. Era un hermoso día de primavera; de acuerdo. Pero no era ese el motivo de que se sintiera tan bien, tan repentinamente consciente de todo lo que pasaba a su alrededor, tan seguro de que iba a ocurrir algo grande.

Las voces habían callado.

No habían callado para siempre —eso lo sabía de algún modo—, pero de momento habían callado. ¿Por qué?

De pronto Jake se imaginó a dos hombres discutiendo en una habitación. Están sentados ante una mesa, frente a frente, atacándose con creciente encono. Al poco rato empiezan a inclinarse el uno hacia el otro, adelantando belicosamente la cara, bañándose mutuamente con un fino rocío de colérica saliva. No tardarán en llegar a las manos. Pero antes de que eso suceda, oyen un ruido sordo y regular —el batir de un bombo— y luego un airoso floreo de instrumentos de viento. Los dos hombres paran de discutir y se miran intrigados.

«¿Qué es eso?», pregunta uno.

«No sé —contesta el otro—. Parece un desfile».

Se precipitan a la ventana, y en efecto es un desfile. Una banda uniformada avanza marcando el paso, con destellos de sol en las cornetas, guapas majorettes que hacen girar sus bastones y agitan sus piernas largas y bronceadas, automóviles descapotados repletos de flores y cargados de celebridades que saludan a la gente.

Los dos hombres se quedan mirando por la ventana, olvidada su querella. Sin duda volverán a reanudarla, pero por ahora están juntos como grandes amigos, codo con codo, viendo pasar el desfile…

DIEZ

Sonó un bocinazo que arrancó a Jake de esta historia, tan vivida como un sueño poderoso. Se dio cuenta de que seguía parado en mitad de Lexington Avenue, y el semáforo había cambiado. Volvió frenéticamente la cabeza, esperando ver el Cadillac azul lanzado hacia él, pero el tipo que había tocado la bocina estaba sentado al volante de un Mustang descapotable de color amarillo y le dirigía una sonrisa. Era como si aquel día todos los habitantes de Nueva York hubieran aspirado una bocanada de gas de la felicidad.

Jake saludó al hombre con un ademán y echó a correr hacia la acera de enfrente. El tipo del Mustang hizo girar el índice sobre la sien para indicar que Jake estaba chiflado, le devolvió el saludo y se puso en marcha.

Por unos instantes Jake se quedó parado en la esquina, con el rostro alzado hacia el sol de mayo, sonriendo, gozando del día. Suponía que los presos condenados a morir en la silla eléctrica debían de sentirse así cuando les anunciaban un aplazamiento de la pena.

Las voces seguían calladas.

La cuestión era: ¿cuál era el desfile que había distraído temporalmente su atención? ¿Era simplemente la belleza excepcional de aquella mañana de primavera?

Jake no creía que fuera solo eso. No lo creía porque aquella sensación de «saber» se arrastraba de nuevo sobre él y se infiltraba en él, aquella sensación se había apoderado de él tres semanas antes, cuando se acercaba al cruce de la Quinta y la Cuarenta y seis. Pero el 9 de mayo la sensación era de catástrofe inminente. Hoy era una sensación radiante, una impresión de bondad y expectación. Era como si… como si…

Blanco. Esa fue la palabra que le vino a la cabeza y resonó en su mente con clara e indiscutible propiedad.

—¡Es el Blanco! —exclamó en voz alta—. ¡La llegada del Blanco!

Comenzó a caminar por la calle Cincuenta y cuatro, y cuando llegó a la esquina de la Segunda y la Cincuenta y cuatro entró una vez más bajo el paraguas del Ka-tet.

ONCE

Giró a la derecha, se detuvo, dio media vuelta y volvió sobre sus pasos hasta la esquina. Ahora tenía que bajar por la Segunda Avenida, sí, eso era indiscutiblemente correcto, pero no estaba en la acera adecuada. Cuando el semáforo cambió, se apresuró a cruzar la calle y giró de nuevo a la derecha. Aquella impresión, aquella sensación de

(Blancura)

armonía era cada vez más fuerte. Se sintió medio loco de alegría y alivio. Todo se arreglaría. Esta vez no había ningún error. Estaba seguro de que pronto empezaría a ver gente a la que reconocería, como había reconocido a la señora gorda y al vendedor de pretzels, y que harían cosas que él recordaría por anticipado.

En vez de eso, llegó a la librería.

DOCE

EL RESTAURANTE DE LA MENTE DE MANHATTAN, rezaba el rótulo pintado en el escaparate. Jake se acercó a la puerta, donde había una pizarra colgada semejante a las que se veían en las paredes de los restaurantes y las casas de comidas.

MENÚ DEL DÍA

¡De Florida! John D. MacDonald a la parrilla

En cartoné, 3 por 2,50 $

En rústica, 9 por 5,00 $

¡De Mississippi! William Faulkner salteado

En cartoné al precio marcado

Ediciones antiguas en rústica a 75 ¢

¡De California! Raymond Chandler hervido

En cartoné al precio marcado

En rústica, 7 por 5,00 $

ALIMENTE SU NECESIDAD DE LEER

Jake entró, a sabiendas de que por primera vez en tres semanas había abierto una puerta sin tener la loca esperanza de encontrar un mundo distinto al otro lado. Una campanilla tintineó sobre su cabeza. Le asaltó el olor suave y picante de los libros viejos, y en cierto modo ese olor fue como llegar a casa.

La analogía con un restaurante se mantenía en el interior. Aunque las paredes estaban recubiertas con estantes llenos de libros, una especie de mostrador partía en dos el local. Del lado de Jake había unas cuantas mesitas con sillas Malt Shoppe de respaldo metálico.

Cada una de las mesas estaba preparada con los platos del día: novelas de Travis McGee, por John D. MacDonald; novelas de Philip Marlowe, por Raymond Chandler; novelas de Snopes, por William Faulkner. En la mesa de Faulkner, un letrero pequeño anunciaba: «Tenemos disponibles algunas primeras ediciones raras; sírvase preguntar». Otro letrero, este en el mostrador, decía sencillamente: ¡LEA! Era justamente lo que estaban haciendo un par de clientes. Tomaban café y leían, sentados ante el mostrador. Jake pensó que esta era sin lugar a dudas la mejor librería que había visto.

La cuestión era: ¿por qué estaba allí? ¿Era por azar o tenía algo que ver con aquella suave e insistente sensación de estar siguiendo una pista —una especie de haz de fuerzas— que habían dejado para que él la encontrara?

Miró de soslayo los libros expuestos sobre una mesita a su izquierda y supo la respuesta.

TRECE

Eran libros infantiles. En la mesa no había mucho sitio, de modo que solo eran una docena, más o menos: Alicia en el País de las Maravillas, El Hobbit, Tom Sawyer, cosas así. A Jake le llamó la atención un libro de cuentos obviamente dirigido a niños muy pequeños. En la portada, de un verde brillante, se veía una locomotora antropomorfa resoplando cuesta arriba. Su guardarraíles (que era de un rosa vivo) exhibía una alegre sonrisa, y el faro delantero era un ojo jovial que parecía invitar a Jake a pasar al interior y leer toda la historia. Charlie el Chu-Chú, proclamaba el título, Relato e Ilustraciones por Beryl Evans. La mente de Jake regresó de un salto a su Redacción Final, con la foto del tren Amtrak en la primera página y las palabras chu-chú escritas una y otra vez en el interior.

Se apoderó del libro y lo sujetó con fuerza, como si pudiera echarse a volar si aflojaba su presa. Y al contemplar la portada, Jake descubrió que no se fiaba de la sonrisa de Charlie el Chu-Chú. Pareces contento, pero creo que esa es solo la máscara que te pones, pensó. No creo que estés nada contento. Y tampoco creo que realmente te llames Charlie.

Eran pensamientos locos, indudablemente locos, pero no daban la sensación de ser locos. Daban la sensación de ser atinados. Daban la sensación de ser ciertos.

Justo al lado del lugar donde había estado Charlie el Chu-Chú, vio un maltratado volumen en rústica. La cubierta estaba rasgada y alguien la había arreglado con cinta adhesiva, ahora amarillenta por el paso del tiempo. La ilustración de la portada representaba a un chico y una chica con expresión intrigada y un bosque de signos de interrogación sobre sus cabezas. El libro se titulaba: ¡Adivina, adivinanza! Enigmas y acertijos para todas las edades. No se hacía constar el nombre del autor.

Jake se guardó Charlie el Chu-Chú debajo del brazo y cogió el libro de adivinanzas. Lo abrió al azar y leyó esto:

«¿Cuándo una puerta no es una puerta?».

—Cuando es una jarra —farfulló Jake. Notó que le brotaban gotas de sudor en la frente, los brazos, por todo el cuerpo—. ¡Cuando es una jarra!

—¿Has encontrado alguna cosa, hijo? —inquirió una voz comedida.

Jake se volvió y vio a un tipo grueso enfundado en una camisa blanca de cuello abierto que lo miraba desde el otro extremo del mostrador. Tenía las manos metidas en los bolsillos de unos viejos pantalones de gabardina. Unas gafas para leer de cerca reposaban sobre la brillante cúpula de su calva.

—Sí —respondió Jake febrilmente—. Estos dos. ¿Están en venta?

—Todo lo que ves aquí está en venta —dijo el tipo gordo—. Hasta el edificio estaría en venta si fuera mío. Pero por desgracia solo lo tengo alquilado.

Extendió la mano hacia los libros, y Jake tuvo un momento de vacilación. Luego, de mala gana, se los entregó. Una parte de él temía que el tipo gordo huyera con ellos, y si lo hacía —si daba la menor señal de intentarlo—, Jake pensaba lanzarse hacia sus pies, derribarlo, arrancarle los libros de las manos y salir zumbando. Necesitaba aquellos libros.

—Muy bien. Vamos a ver qué tenemos aquí —dijo el tipo gordo—. A propósito, me llamo Torre. Calvin Torre. —Le ofreció la mano.

Jake abrió mucho los ojos y retrocedió un paso sin darse cuenta.

—¿Cómo?

El tipo gordo lo contempló con cierto interés.

—Calvin Torre. ¿Cuál de estas palabras es soez en tu idioma, oh Vagabundo Hibóreo?

—¿Qué?

—Quiero decir que parece que alguien te haya dado un buen susto, muchacho.

—Ah. Lo siento. —Estrechó la mano grande y suave del señor Torre, deseando que cambiara de tema. La verdad era que el nombre le había dado un escalofrío, pero no sabía por qué—. Yo me llamo Jake Chambers.

Calvin Torre le sacudió la mano.

—Buen nombre, colega. Suena como el del héroe solitario de una novela del Oeste; el tipo que se presenta en Black Fork, Arizona, limpia la ciudad y sigue su camino. Algo de Wayne D. Overholser, quizá. Salvo que tú no pareces un solitario, Jake. Pareces alguien que ha llegado a la conclusión de que hace un día demasiado hermoso para pasarlo en la escuela.

—Oh, no. Terminamos el viernes pasado.

Torre sonrió.

—Sí, claro. Naturalmente. Y ahora te has encaprichado de estos dos libros, ¿eh? Es curioso, las cosas de las que se encapricha la gente. Tú mismo, por ejemplo: te había tomado por un seguidor de Robert Howard en busca de una de aquellas bonitas ediciones antiguas de Donald M. Grant, las que llevaban ilustraciones de Roy Krenkel. Espadas ensangrentadas, músculos poderosos y Conan el Bárbaro abriéndose paso a mandobles por entre las hordas estigias.

—Eso suena muy bien, de verdad. Estos libros son para… ah, para mi hermano pequeño. La semana que viene va a ser su cumpleaños.

Calvin Torre utilizó el pulgar para bajarse las gafas hasta el puente de la nariz y examinó a Jake con más detenimiento.

—¿En serio? A mí me pareces un hijo único. Un hijo único, si he visto a alguno en mi vida, disfrutando de una escapada mientras la señorita Mayo envuelta en su vestido verde tiembla en los límites de la nemorosa cañada de junio.

—¿Cómo ha dicho?

—Da lo mismo. La primavera siempre me pone de un humor a lo William Cowper. La gente es rara pero interesante, Tex. ¿Estoy en lo cierto?

—Supongo que sí —respondió Jake con cautela. Aún no había decidido si aquel curioso hombretón le gustaba o no.

Uno de los lectores del mostrador giró sobre su taburete. Tenía una taza de café en una mano y un manoseado ejemplar de La Peste en la otra.

—Deja de meterte con el chico y véndele esos libros, Cal —le urgió—. Si te das prisa, podremos terminar la partida de ajedrez antes de que se acabe el mundo.

—La prisa es la antítesis de mi naturaleza —replicó Cal, pero abrió Charlie el Chu-Chú y consultó el precio escrito a lápiz en la guarda—. Un libro bastante corriente, pero este ejemplar se encuentra en un estado desusadamente bueno. Los niños suelen hacer trizas los libros que les gustan. Debería pedir doce dólares por él…

—Maldito ladrón —gruñó el hombre que leía La peste, y el otro lector se echó a reír. Calvin Torre no les hizo ningún caso.

—… pero no soy capaz de cobrarte esa suma en un día como hoy. Siete pavos y es tuyo. Más impuestos, naturalmente. El libro de adivinanzas puedes llevártelo gratis. Considéralo mi regalo para un muchacho lo bastante listo para ensillar y largarse hacia los territorios en el último auténtico día de primavera.

Jake sacó la cartera y la abrió con nerviosismo, temeroso de haber salido de casa con solo tres o cuatro dólares. Pero estaba de suerte. Llevaba un billete de cinco dólares y tres de uno. Le tendió el dinero a Torre, que plegó los billetes y se los guardó despreocupadamente en un bolsillo antes de sacar el cambio del otro.

—No corras tanto, Jake. Ahora que estás aquí, acércate al mostrador y sírvete una taza de café. Tus ojos contemplarán con asombro cómo hago añicos la fosilizada defensa Kiev de Aaron Deepneau.

—Eso querrías tú —señaló el hombre que leía La Peste; Aaron Deepneau, seguramente.

—Me gustaría, pero no puedo. Yo… Tengo que ir a un sitio.

—Muy bien. Siempre que no sea a la escuela.

Jake esbozó una sonrisa.

—No, a la escuela no. Por ahí acecha la locura.

Torre se rio con ganas y volvió a subirse las gafas a lo alto del cráneo.

—¡No está mal! ¡No está nada mal! Quizá la joven generación no acabe yéndose al infierno. ¿Tú que opinas, Aaron?

—Seguro que van de cabeza al infierno —respondió Aaron—. Este chico solo es la excepción que confirma la regla. A lo mejor.

—No le hagas caso a este viejo cínico —le aconsejó Calvin Torre—. Sigue tu camino, oh Vagabundo Hibóreo. Ojalá volviera a tener diez u once años, con un día como este por delante de mí.

—Gracias por los libros —dijo Jake.

—No se merecen. Para eso estamos aquí. Vuelve algún día.

—Me gustaría.

—Bien, ya sabes dónde estamos.

Sí, pensó Jake. Y ojalá supiera dónde estoy yo.

CATORCE

Se detuvo justo ante la puerta de la tienda y abrió de nuevo el libro de adivinanzas, esta vez por la primera página, donde había una breve introducción sin firma.

«Las adivinanzas son seguramente el más antiguo de todos los juegos que aún se siguen practicando en nuestros días —comenzaba—. Los dioses y diosas de la mitología griega se desafiaban con adivinanzas, y en la antigua Roma se las utilizaba como instrumentos de enseñanza. La Biblia contiene algunas buenas adivinanzas. Una de las más conocidas es la que propuso Sansón el día en que se casó con Dalila:

De lo que comía se hizo carne,

¡y de lo fuerte se hizo dulzura!

»Sansón planteó esta adivinanza a diversos jóvenes que asistían a su boda, en la seguridad de que no lograrían dar con la solución. Pero los jóvenes se llevaron aparte a Dalila, y ella les reveló la respuesta. Sansón montó en cólera e hizo que los jóvenes fueran condenados a muerte por tramposos. Como puede verse, en tiempos antiguos las adivinanzas se tomaban mucho más en serio que en la actualidad.

»A propósito: la respuesta a la adivinanza de Sansón, como a todas las demás, puede hallarse al final del libro en la sección de soluciones. Solo le pedimos que dé una oportunidad justa a cada enigma antes de consultar la respuesta».

Jake buscó el final del libro, aunque ya sospechaba lo que encontraría. Detrás de la página en que figuraba la palabra SOLUCIONES, no había más que unos pocos fragmentos rasgados y la contraportada. Alguien había arrancado todas las soluciones.

Permaneció unos instantes inmóvil, pensando. Luego, siguiendo un impulso que no daba en absoluto la sensación de ser un impulso, volvió a entrar en el Restaurante de la Mente de Manhattan.

Calvin Torre alzó la mirada del tablero de ajedrez.

—¿Has cambiado de opinión respecto a esa taza de café, oh Vagabundo Hibóreo?

—No. Quería preguntarle si conoce la respuesta a una adivinanza.

—Dispara —le invitó Torre, y adelantó un peón.

—La propuso Sansón. El forzudo de la Biblia, ¿sabe? Dice así…

—De lo que comía se hizo carne —intervino Aaron Deepneau, haciendo girar otra vez el taburete para mirar a Jake—, y de lo fuerte se hizo dulzura. ¿Te refieres a esta?

—Sí, es esa —respondió Jake—. ¿Cómo lo ha sabido?

—Bueno, ya llevo algún tiempo en circulación. Escucha esto.

_Echó la cabeza hacia atrás y empezó a cantar con voz potente y melodiosa:

Sansón y un león se trabaron en combate

y Sansón se montó en el lomo del león.

Sabéis que los leones matan hombres con sus garras,

pero Sansón le aferró las mandíbulas con sus manos

y cabalgó aquel león hasta que la bestia cayó muerta,

y las abejas hicieron miel en la cabeza del león.

Aaron hizo un guiño y se echó a reír al ver la expresión sorprendida de Jake.

—¿Responde eso a tu pregunta, amigo?

Jake estaba boquiabierto.

—¡Caramba, qué canción más bonita! ¿Dónde la ha aprendido?

—Oh, Aaron se las sabe todas —intervino Torre—. Ya rondaba por la calle Bleecker mucho antes de que Bob Dylan supiera sacarle algo más que un simple sol a su Hohner. Al menos, eso dice él.

—Es un viejo canto espiritual —le explicó Aaron a Jake, y se volvió hacia Torre—. A propósito, gordito, estás en jaque.

—No por mucho tiempo —replicó Torre, y desplazó un alfil.

Aaron se lo comió sin pérdida de tiempo. Torre masculló algo entre dientes. A Jake le sonó sospechosamente parecido a «hijoputa».

—O sea que la respuesta es un león —dijo Jake.

Aaron sacudió la cabeza.

—Eso solo es la mitad de la respuesta. La adivinanza de Sansón es doble, amigo mío. La otra mitad de la respuesta es la miel. ¿Lo captas?

—Sí, creo que sí.

—Muy bien. Ahora prueba con esta. —Aaron cerró los ojos durante unos instantes y recitó:

¿Qué puede correr pero nunca anda,

tiene boca pero nunca habla,

tiene lecho pero nunca duerme,

tiene cabecera pero no cabeza?

—Sabelotodo —gruñó Torre, dirigiéndose a Aaron.

Jake reflexionó un rato y al fin meneó la cabeza. Habría podido seguir pensándolo —ese asunto de las adivinanzas le parecía fascinante y encantador—, pero tenía la intensa sensación de que debía seguir su camino, que aquella mañana tenía otros asuntos que atender en la Segunda Avenida.

—Me rindo.

—No, de ninguna manera —protestó Aaron—. Eso es lo que se hace con las adivinanzas modernas. Pero una auténtica adivinanza no es solo un juego, chico; es un enigma. Sigue dándole vueltas en la cabeza. Si no puedes resolverla, que te sirva de excusa para venir otro día. Y si necesitas más excusas, mi amigo el gordito prepara un café bastante bueno.

—De acuerdo —dijo Jake—. Gracias. Así lo haré.

Pero cuando se iba le invadió una total certidumbre: nunca más volvería a entrar en el Restaurante de la Mente de Manhattan.

QUINCE

Jake bajó a paso lento por la Segunda Avenida, sosteniendo sus recientes adquisiciones en la mano izquierda. Al principio intentaba pensar en la adivinanza —¿qué es lo que tiene lecho pero nunca duerme?— pero poco a poco la cuestión fue expulsada de su mente por una creciente sensación. Le parecía tener los sentidos más agudos que nunca en su vida; veía millones de chispas coruscantes en la acera, olía un millar de aromas mezclados en cada bocanada de aire que aspiraba y creía oír otros sonidos, sonidos secretos, en cada uno de los sonidos que oía. Se preguntó si sería eso lo que experimentaban los perros justo antes de una tempestad o un terremoto, y se sintió casi seguro de que sí lo era. Sin embargo seguía creciendo la sensación de que el acontecimiento inminente no era malo, sino bueno, y que equilibraría la cosa terrible que le había ocurrido tres semanas antes.

Y entonces, al acercarse al lugar donde iba a fijarse el rumbo, el conocimiento anticipado volvió a caer de nuevo sobre él.

Un vagabundo va a pedirme dinero y le daré el cambio que me ha dado el señor Torre. Y hay una tienda de discos. Tienen la puerta abierta para que corra el aire, y cuando pase por delante oiré una canción de los Stones. Y me veré reflejado en un montón de espejos.

En la Segunda Avenida la circulación aún era fluida. Los taxis hacían sonar las bocinas y serpenteaban entre los camiones y los coches más lentos. El sol de primavera centelleaba en sus parabrisas y sus vistosas carrocerías amarillas. Mientras esperaba a que cambiara un semáforo, Jake vio al vagabundo al otro lado del cruce de la Segunda con la Cincuenta y dos. Estaba sentado con la espalda apoyada contra la pared de ladrillo de un pequeño restaurante, y cuando Jake se acercó más vio que el restaurante se llamaba Chew Chew Mama’s.

Chu-Chú, pensó Jake. Y es la verdad.

—¿Tienes algo suelto? —le interpeló el vagabundo con voz cansada, y Jake le echó el cambio de la librería sobre el regazo sin volver siquiera la cabeza. En aquel momento empezó a oír a los Rolling Stones, justo como estaba previsto:

I see a red door and I want to paint it black,

No colours anymore, I want them to tum black…[5]

Al pasar ante la tienda advirtió —también sin sorpresa— que se llamaba Discos Torre de Poder.

Por lo visto aquel día las torres se vendían baratas.

Jake siguió andando, dejando atrás las señales de tráfico que parecían flotar en una bruma de ensueño. Entre la Cuarenta y nueve y la Cuarenta y ocho, pasó ante una tienda llamada Tus Reflejos. Volvió la cabeza y divisó una docena de Jakes en los espejos, como ya sabía que iba a suceder; una docena de chicos demasiado pequeños para su edad, una docena de chicos vestidos con elegante ropa escolar: americana azul marino, camisa blanca, corbata granate, pantalones grises. La Piper School no tenía un uniforme oficial, pero aquello era lo que más se acercaba al no oficial.

Ahora Piper le parecía algo muy antiguo y remoto.

De súbito Jake supo adonde se dirigía. Este conocimiento brotó en su mente como dulce y refrescante agua de un manantial subterráneo.

Es una charcutería, pensó. O al menos lo parece. En realidad es otra cosa: un portal a otro mundo. El mundo. Su mundo. El mundo adecuado.

Echó a correr, mirando ante sí con anhelo. El semáforo de la Cuarenta y siete estaba en rojo, pero saltó del bordillo sin hacerle caso y aceleró ágilmente entre las anchas líneas blancas del paso de peatones sin dirigir más que una mirada superficial a la izquierda. Una furgoneta de una empresa de fontanería frenó en seco con un chirrido de neumáticos mientras Jake pasaba como un rayo ante ella.

—¡Oye! ¿Qué te has creído? —le gritó el conductor, pero Jake no le prestó atención.

Solo una manzana más.

Se lanzó a toda velocidad. La corbata aleteaba sobre su hombro izquierdo; el cabello se le había apartado de la frente; los mocasines de la escuela martilleaban la acera. No hacía más caso de las miradas que le dirigían los transeúntes —algunas divertidas, otras sencillamente curiosas— que del que le había hecho al grito indignado del conductor de la furgoneta.

Allí. Allí en la esquina. Al lado de la papelería.

Se le cruzó un transportista de la UPS vestido con un mono marrón oscuro que empujaba un carretón cargado de paquetes.

Jake lo salvó limpiamente, como si estuviera practicando un salto de longitud, con los brazos hacia arriba. Los faldones de la camisa se le salieron de la cintura y le asomaron por debajo de la americana azul. Al caer estuvo a punto de chocar con un cochecito de niño que era empujado por una joven puertorriqueña.

Jake esquivó el cochecito como un jugador de fútbol norteamericano que ha detectado un hueco en la línea del equipo contrario y corre hacia la gloria.

—¿Dónde está el incendio, guapo? —le preguntó la joven, pero Jake tampoco le hizo caso. Pasó ante la papelería, con su escaparate lleno de plumas, agendas y calculadoras.

¡La puerta!, pensaba, embargado por el éxtasis. ¡Voy a verla! ¿Y me detendré ahí? ¡De ninguna manera, José! La cruzaré de cabeza, y si está cerrada la echaré abajo con…

Entonces se dio cuenta de que estaba en la esquina de la Segunda y la Cuarenta y seis y, después de todo, se detuvo; de hecho, derrapó sobre los tacones de sus mocasines hasta quedar parado. Permaneció inmóvil en mitad de la acera, con los puños apretados, jadeando ruidosamente, y el cabello caído de nuevo sobre la frente en mechones sudorosos.

—No —exclamó, con una especie de gemido—. ¡No!

Pero su casi histérica negativa no afectó a lo que veía, que era absolutamente nada. No había nada que ver, excepto una corta valla de tablones que encerraba un solar cubierto de hierbajos y desechos.

El edificio que antes se alzaba allí había sido derribado.

DIECISÉIS

Jake permaneció ante la valla sin moverse durante casi dos minutos, contemplando el solar con ojos apagados. Una comisura de su boca se contraía espasmódicamente. Sintió que su esperanza, su certeza absoluta, se desvanecía poco a poco. La sensación que la reemplazaba era la desesperación más profunda y amarga que jamás había conocido.

Otra falsa alarma, pensó, cuando la conmoción hubo disminuido lo suficiente para permitirle pensar de nuevo. Otra falsa alarma, otro callejón sin salida, otro pozo seco. Ahora volverán a empezar las voces, y creo que entonces me pondré a gritar. Y me parecerá bien, porque estoy harto de resistir todo esto. Estoy harto de volverme loco. Si lo que me pasa es que me estoy volviendo loco, solo quiero darme prisa y acabar loco de una vez para que me lleven al hospital y me den algo que me deje K.O. Me rindo. Hasta aquí hemos llegado. No puedo más.

Pero las voces no regresaron, al menos aún no. Y cuando Jake empezó a pensar en lo que veía, se dio cuenta de que el solar no estaba completamente vacío. En mitad del terreno herboso y sembrado de basura se alzaba un cartel.

¡CONSTRUCCIONES MILLS Y FINCAS SOMBRA, S.A.

SIGUEN REMODELANDO EL ROSTRO DE MANHATTAN!

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN EN ESTE SOLAR:

¡APARTAMENTOS DE LUJO TURTLE BAY!

INFÓRMESE LLAMANDO AL 555-6712

¡SE ALEGRARÁ DE HABERLO HECHO!

¿Próxima construcción? Quizá… pero Jake tenía sus dudas. El cartel parecía a punto de desprenderse, y las letras estaban descoloridas. Al menos un artista del grafiti, BANGO SKANK según su firma, había dejado su marca en brillante pintura azul sobre el dibujo de los Apartamentos de Lujo Turtle Bay. Jake se preguntó si el proyecto se había aplazado o si flotaba vientre arriba. Recordó que hacía menos de dos semanas había oído a su padre hablar por teléfono con su asesor financiero para ordenarle a voz en grito que se abstuviera de seguir invirtiendo en edificios de apartamentos. «¡Me importan un bledo las ventajas fiscales! —le había indicado casi en un alarido (según la experiencia de Jake, este era el tono de voz que utilizaba normalmente su padre para discutir asuntos de negocios; quizá la cocaína que guardaba en el cajón del escritorio tuviera algo que ver con ello)—. ¡Si han de regalar un puñetero televisor para que vayas a echar un vistazo a unos planos, es que algo anda mal!».

La valla que rodeaba el solar le llegaba a Jake a la altura de la barbilla y estaba empapelada de anuncios: Olivia Newton-John en el Radio City, un conjunto llamado G. Gordon Liddy y los Grots en un club del East Village, una película titulada La guerra de los zombis que se había estrenado y había desaparecido de la cartelera a principios de aquella primavera. Había varios avisos de PROHIBIDO EL PASO clavados a intervalos, pero casi todos habían sido cubiertos por anunciantes emprendedores. Un poco más lejos, alguien había hecho otra pintada con aerosol sobre la valla, esta vez en lo que sin duda había sido antes un rojo vivo, que al desteñirse había quedado en el rosa crepuscular de las rosas de finales del verano. Jake susurró las palabras en voz baja, fascinado y con los ojos muy abiertos:

¡Mira la TORTUGA de enorme amplitud!

Sobre su caparazón sostiene la tierra.

Si quieres correr y jugar, ven hoy mismo por el HAZ.

Jake suponía que el origen de este extraño poemita (ya que no su sentido) estaba bastante claro. Después de todo, aquella parte del East Side de Manhattan recibía el nombre de Turtle Bay. Pero eso no explicaba el escalofrío que le subía por el centro de la espalda, ni la clara sensación de que acababa de encontrar otra señal indicadora en una fabulosa carretera oculta.

Jake se desabrochó la camisa y guardó bajo ella los dos libros que acababa de comprar. Luego miró en derredor, comprobó que nadie se fijaba en él y se cogió a la valla con las dos manos. Se izó, pasó una pierna por encima de la valla y se dejó caer al otro lado. El pie izquierdo fue a dar sobre una pila irregular de ladrillos, que se desmoronó bajo su peso. Se le torció el tobillo, y un dolor lancinante le subió por la pierna. Cayó con un golpe sordo y soltó un grito mezcla de dolor y de sorpresa cuando otros ladrillos se le clavaron en el pecho como rudos y poderosos puños.

Se quedó allí tendido, sin más, esperando a recobrar el aliento. No creía estar malherido, pero se había torcido un tobillo y seguramente se le hincharía. Cuando llegara a casa no podría andar sin cojear. Pero tendría que aguantarse; lo que estaba claro era que no le quedaba dinero para un taxi.

«¿De veras tienes la intención de volver a casa? Te comerán vivo».

Bueno, quizá se lo comerían o quizá no. Hasta donde alcanzaba a ver, no tenía mucha elección en el asunto. Y eso era para más tarde. De momento iba a explorar aquel solar que lo había atraído de un modo tan inexorable como un imán atrae las limaduras de hierro. Se dio cuenta de que aún percibía a su alrededor aquella sensación de poder, y más intensa que nunca. No creía que aquel lugar fuera un simple solar vacío. Allí estaba pasando algo, algo grande. Lo sentía zumbar en el aire, como voltios sueltos escapando de la mayor central de energía del mundo.

Al levantarse vio que en realidad había estado de suerte. Cerca de él había un horrible montón de cristales rotos. Si hubiera caído allí, habría podido hacerse daño de veras.

Esto era el escaparate, pensó Jake. Cuando la charcutería aún estaba aquí, uno podía pararse en la acera y mirar todos los fiambres y los quesos. Los tenían colgados de cordeles. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía sin la más mínima duda.

Dirigió una mirada pensativa a su alrededor y luego se internó un poco más en el solar. Cerca del centro, tirado en el suelo y medio tapado por una profusión de maleza primaveral, había otro cartel. Jake se arrodilló al lado, lo levantó y lo limpió de tierra. Las letras estaban descoloridas, pero aún eran legibles:

CHARCUTERÍA ARTÍSTICA DE TOM Y GERRY

ESPECIALIDAD EN BANDEJAS PARA FIESTAS

Y debajo, pintada con aerosol con aquel mismo rojo desvaído a rosa, aparecía esta enigmática frase: NOS CONTIENE A TODOS EN SU MENTE.

Este es el lugar, se dijo Jake. Oh, sí.

Soltó el cartel, se incorporó y siguió internándose en el solar, moviéndose despacio, mirándolo todo. A medida que avanzaba, la sensación de poder fue creciendo. Todo lo que veía —los matojos, los cristales rotos, las pilas de ladrillos— parecía erguirse con una especie de fuerza exclamativa. Hasta las bolsas de patatas fritas parecían hermosas, y el sol había convertido una botella de cerveza vacía en un cilindro de fuego marrón.

Jake era muy consciente de su respiración y de la luz del sol que caía sobre todas las cosas como un peso de oro. Comprendió de pronto que se hallaba al borde de un gran misterio, y un estremecimiento —medio de terror, medio de maravilla— le recorrió el cuerpo.

Está todo aquí. Todo. Aún está todo aquí.

Las hierbas le rozaban los pantalones; había bardanas que se le adherían a los calcetines. La brisa depositó ante él un envoltorio de Ring-Ding que reflejó un rayo de sol, y por un instante el envoltorio se llenó de un hermoso y terrible resplandor interno.

—Aún está todo aquí —repitió en voz alta, sin darse cuenta de que la cara se le llenaba de su propio resplandor interno—. Todo.

Oía un sonido; de hecho, venía oyéndolo desde que entró en el solar. Era un maravilloso zumbido agudo, increíblemente solitario e increíblemente bello. Hubiera podido ser el sonido de un gran viento en una llanura desierta, excepto que estaba vivo. Era, pensó, el sonido de un millar de voces que cantaran un grandioso acorde abierto. Bajó la mirada y descubrió que había caras en la maraña de hierbas, en los matorrales, en los montones de ladrillos. Caras.

—¿Qué sois? —susurró Jake—. ¿Quiénes sois?

No hubo respuesta, pero por debajo del coro le pareció oír ruido de cascos sobre la tierra polvorienta, y tiroteos, y ángeles entonando hosannas desde las sombras. Las caras de los escombros parecían volverse a su paso. Parecían observar su avance, pero no albergaban intención maligna ninguna. Jake podía ver la calle Cuarenta y seis y una esquina del edificio de las Naciones Unidas al otro lado de la Primera Avenida, pero los edificios no importaban. Nueva York no importaba. Se había vuelto tan incolora como un vidrio de ventana.

El zumbido aumentó. Ya no era un millar de voces sino un millón, un torrente de voces que se alzaba desde el pozo más profundo del universo. Jake captó nombres en aquella voz de grupo, pero no habría sabido decir qué nombres eran esos. Uno hubiera podido ser Marten. Otro hubiera podido ser Cuthbert.

Y otro hubiera podido ser Roland, Roland de Gilead.

Había nombres; había un rumor de conversación que hubiera podido ser diez mil historias entretejidas; pero por encima de todo estaba aquel zumbido creciente y cautivador, una vibración que quería llenarle la cabeza de brillante luz blanca. Jake descubrió con una alegría tan abrumadora que amenazaba hacerle estallar que la voz era de Sí; la voz de Blanco; la voz de Siempre. Era un excelso coro de afirmación, y cantaba en el solar vacío. Cantaba para él.

Entonces, tirada entre unas raquíticas matas de bardana, Jake vio la llave… y, más allá, la rosa.

DIECISIETE

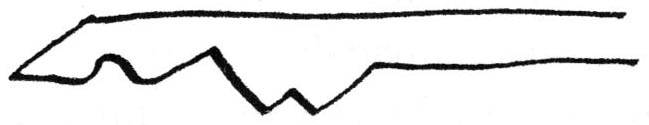

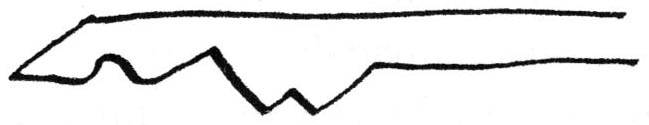

Las piernas le traicionaron y cayó de rodillas. Era vagamente consciente de que estaba llorando, y aún más vagamente consciente de que se había mojado un poco los pantalones. Avanzó arrodillado y extendió la mano hacia la llave que yacía entre el amasijo de bardanas. La llave tenía una forma sencilla que le parecía haber visto en sueños:

Pensó: La curva pequeña en forma de ese que hay en el extremo. Este es el secreto.

Cuando cerró la mano en torno a la llave, las voces se alzaron en un armónico grito de triunfo. La exclamación de Jake se perdió en la voz de aquel coro. Vio que la llave emitía un destello blanco entre sus dedos y sintió que le subía por el brazo una tremenda descarga de energía. Fue como si hubiera cogido un cable de alta tensión, pero no hubo dolor.

Abrió Charlie el Chu-Chú y metió la llave dentro. Después, sus ojos volvieron a fijarse en la rosa y se dio cuenta de que esta era la auténtica llave: la clave de todo. Se arrastró de rodillas hacia ella; su cara, una llameante corona de luz; sus ojos, dos ardientes pozos de fuego azul.

La rosa crecía entre un matojo de extraña hierba morada.

A medida que Jake se acercaba a este matojo de hierba extraña, la rosa empezó a abrirse ante sus ojos para revelar un oscuro horno escarlata, pétalo sobre secreto pétalo, y cada uno ardiendo con su propia furia secreta. Jake no había visto en toda su vida algo tan intensa y absolutamente vivo.

Y en aquel momento, mientras alargaba una mano mugrienta hacia esta maravilla, las voces empegaron a cantar su propio nombre… y un miedo letal se infiltró insidiosamente hacia el centro de su corazón. Era tan frío como el hielo y tan pesado como una losa.

Algo estaba mal. Podía percibir cierta discordia pulsátil, como un feo y profundo arañazo en una invaluable obra de arte o una fiebre mortífera que arde bajo la piel helada de la frente de un enfermo.

Era algo como un gusano. Un gusano invasor. Y una forma. Una sombra que acecha detrás mismo de la próxima revuelta del camino.

Entonces el corazón de la rosa se abrió para él, dejando al descubierto un fulgor de luz amarilla, y todo pensamiento quedó barrido por una oleada de pasmo maravillado. Jake pensó por un instante que lo que estaba viendo solo era polen, investido del resplandor sobrenatural que vivía en el corazón de todos los objetos en aquel solar desierto; lo pensó aunque nunca había oído decir que hubiera polen en las rosas. Se inclinó un poco más y vio que el círculo concentrado de amarillo llameante no era polen, ni mucho menos. Era un sol: una vasta forja que ardía en el centro de aquella rosa que crecía entre la hierba morada.

Volvió a sentir miedo, solo que ahora se había convertido en un terror sin paliativos. Está bien, pensó. Todo lo que hay aquí está bien, pero podría ir mal; de hecho, creo que ya ha empezado a ir mal. Se me está permitiendo sentir tanto de ese mal como yo puedo soportar… pero ¿qué es? ¿Y qué puedo hacer yo?

Era algo como un gusano.

Podía sentirlo palpitar como un corazón sucio y enfermo que guerreaba contra la belleza serena de la rosa, que gritaba crudas obscenidades contra el coro de voces que tanto le había consolado e inspirado.

Se inclinó más hacia la rosa y vio que su centro no era un sol, sino muchos… tal vez todos los soles, contenidos en un feroz pero frágil envoltorio.

Pero está mal. Todo está en peligro.

Sabía que tocar aquel refulgente microcosmos significaría sin duda la muerte, pero fue incapaz de contenerse y extendió la mano. No había curiosidad ni terror en el gesto; solo una enorme e inexpresable necesidad de proteger la rosa.

DIECIOCHO

Cuando volvió en sí, al principio solo se dio cuenta de que había transcurrido mucho tiempo y que la cabeza le dolía de un modo espantoso.

¿Qué ha pasado? ¿Me han asaltado?

Se dio la vuelta y se sentó en el suelo. Otro estallido de dolor le cruzó la cabeza. Se llevó una mano a la sien izquierda y la retiró con los dedos pegajosos de sangre. Bajó la mirada y vio un ladrillo que asomaba entre la hierba. Su esquina roma era demasiado roja.

Si hubiera sido puntiagudo, probablemente ahora estaría muerto o en coma.