UNO

Era la tercera vez que disparaba con munición real, y la primera que lo hacía desenfundando de la pistolera que Roland había confeccionado para ella.

Disponían de munición en abundancia; Roland había traído más de trescientos cartuchos desde el mundo en que Eddie y Susannah Dean habían vivido sus vidas hasta el momento de ser invocados. Pero tener munición en abundancia no significaba que pudieran malgastarla, sino todo lo contrario. Los dioses no veían con buenos ojos a los derrochadores. Roland había sido educado en esta creencia, primero por su padre y luego por Cort, su mayor maestro, y aún la mantenía. Tal vez aquellos dioses no castigaran de inmediato, pero tarde o temprano habría que cumplir la penitencia… y cuanto más larga la espera, mayor sería la pena.

De todos modos, al principio no habían necesitado munición real. Roland llevaba más años disparando de los que la mujer morena de la silla de ruedas hubiera podido imaginar. Al principio la corregía observando sencillamente cómo apuntaba y disparaba sin bala contra los blancos que él le preparaba. La mujer aprendía deprisa. Tanto ella como Eddie aprendían deprisa.

Tal como Roland había sospechado, los dos eran pistoleros natos.

Aquel día, Roland y Susannah habían llegado a un claro a menos de un par de kilómetros del campamento que desde hacía casi dos meses era su hogar en los bosques. Los días venían transcurriendo con dulce semejanza. El cuerpo del pistolero se iba curando mientras Eddie y Susannah aprendían lo que el pistolero tenía que enseñarles: cómo disparar, cómo cazar, cómo destripar y limpiar lo que habían matado; cómo tensar primero las pieles de sus presas, y cómo secarlas y curtirlas luego; cómo utilizar todo lo que se pudiera utilizar de forma que ninguna parte del animal quedara desaprovechada; cómo encontrar el norte por la Vieja Estrella y el sur por la Vieja Madre; cómo escuchar al bosque en que entonces se hallaban, cien kilómetros o más al nordeste del Mar del Oeste. Aquel día Eddie se había quedado atrás, y el pistolero no se sentía preocupado por ello. Las lecciones que se recuerdan por más tiempo —Roland no lo ignoraba— son siempre las que uno aprende por sí mismo.

Pero la que había sido siempre la lección más importante aún seguía siéndolo: cómo disparar y cómo acertar todas las veces a lo que uno disparaba. Cómo matar.

Los linderos del claro estaban formados por abetos oscuros y olorosos que lo rodeaban en un semicírculo irregular. Hacia el sur, el terreno se quebraba bruscamente y caía un centenar de metros en una serie de repisas de esquisto desmenuzado y abruptos acantilados, como la escalera de un gigante. Un arroyo transparente surgía del bosque y cruzaba el claro por su centro, burbujeando primero por un profundo canal excavado en la tierra esponjosa y la piedra quebradiza, derramándose luego por el astilloso suelo de roca que descendía en una suave pendiente hasta el punto en que la tierra se desplomaba.

El agua fluía por los peldaños en una sucesión de cascadas que creaban un sinnúmero de arco iris temblorosos. Más allá se abría un profundo y magnífico valle cubierto de abetos, entre los que algunos olmos antiguos y poderosos se negaban a dejarse expulsar. Estos se erguían verdes y frondosos, árboles que acaso fueran ya viejos cuando la tierra de la que Roland procedía era aún joven. El pistolero no advirtió ningún indicio de que el valle hubiera ardido jamás, aunque suponía que en un momento u otro debía de haber atraído al rayo. Pero tampoco habrían sido los rayos el único peligro. En alguna época remota había vivido gente en aquel bosque; durante las últimas semanas, Roland había visto sus restos en más de una ocasión. La mayoría eran objetos primitivos, pero entre ellos se encontraban fragmentos de alfarería que solo podían haberse cocido al fuego. Y el fuego era un elemento maligno que se deleitaba en escapar de las manos que lo creaban.

Sobre este panorama de libro ilustrado se combaba un intachable cielo azul por el que algunas cornejas volaban en círculos a varios kilómetros de allí, graznando con sus antiguas y herrumbrosas voces. Parecían inquietas, como si amenazara tormenta, pero Roland había olfateado el aire y no había lluvia en él.

A la izquierda del arroyo se alzaba un peñasco. Roland había colocado sobre él seis lascas de piedra. Todas estaban profusamente moteadas de mica, y bajo el tibio sol de la tarde relucían como lentes.

—La última oportunidad —avisó el pistolero—. Si la pistolera te resulta incómoda, aunque sea en lo más mínimo, dímelo ahora. No hemos venido aquí a malgastar balas.

La mujer le dirigió una mirada sardónica, y Roland creyó ver por un instante a Detta Walker en su interior. Como un guiño arrancado por un sol brumoso a una barra de acero.

—¿Qué harías si me resultara incómoda y no te lo dijera, si fallara con esas seis cositas menudas? ¿Me darías un bofetón como solía hacer aquel maestro tuyo?

El pistolero sonrió. Había sonreído más en las últimas cinco semanas que en los cinco años que las habían precedido.

—No puedo hacer eso, y tú lo sabes. Para empezar, éramos niños; niños que aún no habíamos pasado nuestros ritos de hombría. Se puede abofetear a un niño para corregirlo, pero…

—En mi mundo, las personas sensibles tampoco ven con buenos ojos que se abofetee a los pequeños —le interrumpió Susannah secamente.

El pistolero se encogió de hombros. Se le hacía difícil imaginar un mundo así —¿acaso el Gran Libro no decía: «No seas parco con la vara para que el niño no se malcríe»?—, pero no creía que Susannah estuviera mintiendo.

—Tu mundo no se ha movido. Muchas cosas son distintas allí. ¿Acaso no lo vi con mis propios ojos?

—Supongo que sí.

—En todo caso, Eddie y tú no sois niños. No estaría bien que os tratara como si lo fuerais. Y si hicieran falta pruebas, los dos las habéis pasado.

Aunque no lo dijo, pensaba en lo sucedido en la playa, cuando Susannah envió al infierno a tres de aquellas langostruosidades antes de que pudieran mondarles los huesos a Eddie y a él. Vio que ella respondía con una sonrisa y pensó que quizá estuviera recordando el mismo episodio.

—¿Y qué vas a hacer si la cago en todos los tiros?

—Te miraré. Creo que eso será suficiente.

Ella sopesó estas palabras y al final asintió.

—Podría ser.

Probó de nuevo la canana. Le cruzaba el pecho casi como una sobaquera (una disposición que Roland concebía como un abrazo de estibador) y parecía bastante sencilla, pero habían hecho falta varias semanas de intentos y errores, y muchos retoques y adaptaciones, para que quedara a la perfección. El cinto y el revólver, que asomaba su gastada empuñadura de sándalo por el borde de la antigua pistolera engrasada, habían pertenecido en otro tiempo al pistolero; la pistolera había colgado sobre su cadera derecha. Roland había necesitado buena parte de aquellas cinco semanas para llegar a admitir que nunca más volvería a colgar allí. Gracias a las langostruosidades, ahora era estrictamente un pistolero zurdo.

—Bueno, ¿cómo te sienta? —volvió a preguntar.

Esta vez Susannah se rio de él.

—Roland, esta podrida pistolera es todo lo cómoda que puede llegar a ser. Ahora, ¿quieres que dispare o vamos a quedarnos a escuchar cómo cantan las cornejas allá arriba?

El pistolero sintió hormiguear bajo su piel los deditos agudos de la tensión y supuso que a veces Cort habría sentido lo mismo tras su fachada imperturbable y ceñuda. Quería que fuera buena… Mejor dicho, necesitaba que fuera buena. Pero demostrar abiertamente cuánto lo quería y lo necesitaba podía conducir al desastre.

—Repíteme otra vez la lección, Susannah.

Ella suspiró con fingida exasperación, pero mientras hablaba se le borró la sonrisa, y su rostro oscuro y hermoso se puso solemne. Y de sus labios el pistolero volvió a oír el antiguo catecismo, renovado en su boca. Nunca había esperado oír decir aquellas palabras a una mujer. Qué naturales sonaban… pero qué extrañas y peligrosas, también.

—No apunto con la mano; aquella que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre.

»Apunto con el ojo.

»No disparo con la mano; aquella que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre.

»Disparo con la mente.

»No mato con la pistola… —Se interrumpió y señaló las piedras refulgentes de mica colocadas sobre el peñasco—. De todos modos, no voy a matar nada. Solo son pedacitos de roca.

Su expresión —un poco altanera, un poco traviesa— daba a entender que esperaba que Roland se exasperase con ella. Pero Roland se había encontrado donde ella se encontraba ahora; no había olvidado que los aprendices de pistolero eran díscolos y fogosos, impertinentes y dados a morder precisamente en el momento equivocado… y había descubierto en su interior una capacidad inesperada. Sabía enseñar. Más aún, le gustaba enseñar, y de vez en cuando se sorprendía preguntándose si a Cort le sucedía lo mismo. Sospechaba que sí.

En aquel momento otras cornejas empezaron a graznar roncamente, ahora desde el bosque situado a sus espaldas. Una parte de la mente de Roland se dio cuenta de que estos nuevos graznidos eran agitados y no meramente bulliciosos; sonaban como si algo hubiera asustado a los pájaros y hubieran abandonado lo que estuviesen devorando. Pero tenía cosas más importantes en qué pensar que en lo que hubiera podido asustar a una bandada de cornejas, así que se limitó a registrar el dato y volvió a centrar su atención en Susannah. Comportarse de otro modo con un aprendiz era como pedir un segundo mordisco, esta vez menos juguetón. ¿Y de quién sería la culpa? ¿De quién, si no del maestro? ¿Acaso no estaba entrenándola para morder? ¿Acaso no estaban entrenándose los dos para morder? ¿No consistía en eso ser un pistolero, una vez eliminadas las severas frases del ritual y apagadas las férreas notas de gracia del catecismo? ¿Acaso no era él (o ella) un halcón humano, entrenado para morder a la voz de mando?

—No —replicó—. No son piedras.

Ella enarcó un poco las cejas y empezó a sonreír de nuevo. Al ver que Roland no iba a estallar como a veces hacía cuando ella se mostraba lenta o impertinente (al menos de momento), sus ojos volvieron a adquirir aquel destello burlón de sol sobre acero que él relacionaba con Detta Walker.

—¿Ah, no?

Su tono provocativo era aún amistoso, pero a él le pareció que se volvería malintencionado si se lo permitía. La mujer estaba en tensión, alerta, medio enseñando ya las garras.

—No, no lo son —repitió, devolviéndole la burla. También su sonrisa empezó a regresar, pero era dura y desprovista de humor—. Susannah, ¿te acuerdas de los blancos hijeputas?

La sonrisa de ella empezó a desvanecerse.

—¿Los blancos hijeputas de Oxford Town?

La sonrisa se borró por completo.

—¿Recuerdas lo que los blancos hijeputas os hicieron a ti y a tus amigos?

—Aquella no era yo —protestó Susannah—. Aquella era otra mujer. —Sus ojos adquirieron una expresión hosca y apagada. Roland detestaba aquella expresión, pero al mismo tiempo se sentía encantado con ella. Era la expresión perfecta, la que anunciaba que las astillas estaban ardiendo bien y que los leños más grandes no tardarían en prender.

—Sí que lo eras. Te guste o no, eras Odetta Susannah Holmes, hija de Sarah Walker Holmes. No tú como eres ahora, sino tú como eras. ¿Recuerdas las mangueras contra incendios, Susannah? ¿Y los dientes de oro? ¿Recuerdas cómo los veías mientras utilizaban las mangueras contra ti y tus amigos en Oxford, y cómo los veías brillar cuando se reían?

Todas estas cosas, y muchas otras, se las había contado ella a lo largo de muchas noches mientras se consumía la hoguera del campamento. El pistolero no lo entendía todo, pero aun así la escuchaba con atención. Y recordaba. Al fin y al cabo, el dolor era una herramienta. A veces era la mejor herramienta.

—¿Qué te pasa, Roland? ¿Por qué te empeñas en remover esa basura?

Ahora los ojos hoscos lo contemplaban con un brillo peligroso; le recordaban los ojos de Alain cuando el bonachón de Alain se enfurecía por fin.

—Esas piedras de allá son aquellos hombres —dijo Roland con voz suave—. Los hombres que te encerraron en una celda y dejaron que te ensuciaras encima. Los hombres de los garrotes y los perros. Los hombres que te llamaban negra de mierda. —Las señaló con el dedo, desplazándolo de izquierda a derecha—. Aquel es el que te pellizcó los pechos y se rio. Aquel es el que dijo que tendría que comprobar que no llevaras nada escondido dentro del culo. Aquel es el que dijo que eras un chimpancé con un vestido de quinientos dólares. Aquel es el que no cesaba de pasar la porra sobre los radios de tu silla de ruedas, hasta que creíste que aquel sonido iba a volverte loca. Aquel es el que llamó «rojillo maricón» a tu amigo Leon. Y el del extremo, Susannah, es Jack Mort.

»Ahí. Esas piedras. Esos hombres.

Ella había empezado a respirar con rapidez, y su pecho se alzaba y caía en veloces sacudidas bajo la canana del pistolero con su pesada carga de balas. Sus ojos ya no miraban hacia él; se habían vuelto hacia las lascas de piedra moteadas de mica. A sus espaldas, y a cierta distancia, un árbol se astilló y cayó al suelo. Más cornejas graznaron en el cielo. Absortos en el juego que ya no era un juego, ninguno de los dos se dio cuenta.

—¿Ah, sí? —jadeó ella—. Conque sí, ¿eh?

—Así es. Ahora, di la lección, Susannah, y sé certera.

Esta vez las palabras se desprendieron de sus labios como pequeños fragmentos de hielo. La mano derecha le temblaba ligeramente sobre el brazo de la silla de ruedas, como un motor al ralentí.

—No apunto con la mano; aquella que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre.

»Apunto con el ojo.

—Bien.

—No disparo con la mano; aquella que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre.

»Disparo con la mente.

—Así ha sido siempre, Susannah Dean.

—No mato con la pistola; aquella que mata con la pistola ha olvidado el rostro de su padre.

»Mato con el corazón.

—¡Pues entonces MÁTALOS, por la gloria de tu padre! —gritó Roland—. ¡MÁTALOS A TODOS!

Su mano derecha fue una mancha borrosa entre el brazo de la silla y la culata del revólver de seis tiros de Roland. Desenfundó en un segundo, y su mano izquierda descendió y abanicó el percutor en una serie de pasadas casi tan veloces y delicadas como el aleteo de un colibrí. Seis detonaciones secas resonaron a lo ancho del valle, y cinco de los seis trozos de piedra colocados sobre el peñasco desaparecieron de la existencia en un parpadeo.

Durante un instante ninguno de los dos dijo nada —pareció que ni siquiera respiraban— mientras los ecos rebotaban de un lado a otro, apagándose lentamente. Hasta las cornejas callaron, al menos por el momento.

El pistolero rompió el silencio con cuatro palabras apagadas, aunque extrañamente enfáticas.

—Ha estado muy bien.

Susannah contempló la pistola que sostenía en la mano como si no la hubiera visto nunca. Un zarcillo de humo surgía del cañón, perfectamente recto en el silencio sin viento. Después, sin apresurarse, la devolvió a la pistolera que colgaba bajo su pecho.

—Bien, pero no perfecto —dijo al fin—. He fallado uno.

—¿De veras? —Roland se acercó al peñasco y cogió la única piedra que quedaba. La miró de soslayo y se la lanzó.

Ella la atrapó con la mano izquierda; la derecha —observó él con aprobación— permaneció cerca de la pistola enfundada. Susannah disparaba mejor y con más naturalidad que Eddie, pero había tardado más que él en aprender esta lección en particular. Si hubiera estado con ellos durante el tiroteo en el club nocturno de Balazar, quizá la habría aprendido. Ahora, comprobó Roland, empezaba por fin a asimilarla. Susannah examinó la piedra y vio una muesca de apenas un milímetro en su parte superior.

—Solo la has rozado —le explicó Roland mientras regresaba a su lado—, pero en un tiroteo a veces basta con eso. Si rozas a un tipo, le haces perder la puntería… —Hizo una pausa—. ¿Por qué me miras así?

—No lo sabes, ¿eh? Realmente no lo sabes.

—No. Muchas veces tu mente está cerrada para mí, Susannah.

No habló a la defensiva, y ella meneó la cabeza con exasperación. A él, la veloz danza movediza de la personalidad de Susannah a veces le ponía nervioso; a ella, la aparente incapacidad de Roland para decir otra cosa que no fuera exactamente aquello en que estaba pensando nunca dejaba de producirle el mismo efecto. Era el hombre más literal que jamás había conocido.

—Muy bien —respondió ella—, voy a decirte por qué te miro así, Roland. Porque lo que me has hecho ha sido una sucia jugarreta. Dijiste que no me abofetearías, que no podrías abofetearme aunque me pusiera borde… pero, una de dos, o me has mentido o eres muy estúpido, y me consta que no eres ningún estúpido. La gente no siempre abofetea con la mano, como cualquier hombre o mujer de mi raza puede atestiguar. En el lugar de donde vengo tenemos un dicho: «Piedras y bastones pueden romperme los huesos…».

—«… pero las provocaciones nunca me harán daño» —concluyó Roland.

—Bueno, no lo decimos exactamente así, pero supongo que se acerca bastante. Lo digas como lo digas, es una gilipollez. Lo que acabas de hacer es darme un vapuleo con palabras. Tus palabras me han dolido, Roland. ¿Vas a quedarte ahí parado y decirme que no lo sabías?

Lo contempló con brillante y severa curiosidad desde su silla, y Roland pensó —no por primera vez— que los blancos hijeputas del país de Susannah debían de haber sido muy valientes o muy lerdos para atreverse a zaherirla, con silla de ruedas o sin ella. Y después de haberse paseado entre ellos, no creía que el valor fuese la respuesta.

—Ni he pensado en tu dolor ni me ha preocupado —contestó pacientemente—. Te he visto enseñar los dientes y supe que pretendías morder, así que te metí un palo en la boca. Y ha funcionado, ¿verdad?

La expresión de Susannah reflejó un dolorido desconcierto.

—Pero… ¡Cabrón!

En lugar de responder, él retiró la pistola de su funda, abrió el tambor con los dos dedos que le quedaban en la mano derecha y empezó a recargarlo con la izquierda.

—De todos los déspotas arrogantes…

—Necesitabas morder —le interrumpió él en el mismo tono paciente—. Si no, habrías disparado mal; habrías disparado con la mano y la pistola, y no con el ojo, la mente y el corazón. ¿Ha sido eso una mala jugada? ¿Ha sido arrogante? Yo creo que no. Creo, Susannah, que eras tú la que llevaba arrogancia en el corazón. Creo que eras tú la que pensaba en jugarretas. Pero eso no me preocupa. Todo lo contrario. Un pistolero sin dientes no es un pistolero.

—¡Yo no soy ningún pistolero, maldita sea!

Roland lo pasó por alto; podía permitírselo. Si ella no era un pistolero, él era un bilibrambo.

—Si estuviéramos jugando, podría haberme comportado de otro modo, pero esto no es ningún juego. Es…

Se llevó la mano buena a la frente y la dejó allí, con los dedos encorvados justo por encima de la sien izquierda. Las puntas de los dedos, observó ella, temblaban ligeramente.

—¿Qué te pasa, Roland? —le preguntó con suavidad.

La mano descendió poco a poco. El pistolero devolvió el tambor a su lugar y depositó el revólver en la funda que ella llevaba colgada.

—Nada.

—Sí, te pasa algo. Lo he visto. Y Eddie también lo ha visto. Empezó poco después de que dejáramos la playa. Es algo malo, y está empeorando.

—No me pasa nada —repitió.

Ella extendió las manos y cogió las de él. Su ira se había esfumado, al menos por el momento. Le miró fijamente a los ojos.

—Eddie y yo… Este no es nuestro mundo, Roland. Aquí moriríamos sin ti. Tenemos tus pistolas y sabemos utilizarlas, tú nos has enseñado a hacerlo bastante bien, pero aun así moriríamos. Nosotros… nosotros dependemos de ti. Así que, cuéntame qué anda mal. Deja que intente ayudarte. Déjanos que intentemos ayudarte.

Roland nunca había sido un hombre que se comprendiera a sí mismo en profundidad, ni que se interesara por ello; la idea de reflexionar sobre sí mismo, no hablemos ya de analizarse, le resultaba ajena. Su estilo consistía en actuar; consultar rápidamente sus procesos interiores, del todo misteriosos, y a continuación actuar. De todos ellos, él era el producto más perfecto, un hombre cuyo núcleo profundamente romántico estaba encerrado en una caja brutalmente sencilla hecha de instinto y pragmatismo. En aquel momento dio una de esas fugaces miradas a su interior y decidió contárselo todo a Susannah. Le pasaba algo; oh, sí, no cabía la menor duda. Algo andaba mal en su mente; algo tan sencillo como su naturaleza y tan extraño como la vida fantástica y vagabunda a la que esa naturaleza le había empujado.

Abrió la boca para decir: «Voy a explicarte lo que anda mal, Susannah, y te lo explicaré con solo tres palabras. Estoy volviéndome loco». Pero antes de que pudiera empezar, otro árbol se desplomó en el bosque con un gran estrépito rechinante. Este había caído más cerca, y esta vez no estaban profundamente absortos en una lucha de voluntades disfrazada de lección. Los dos lo oyeron, los dos oyeron el agitado graznar de cornejas que resonó a continuación, y los dos se dieron cuenta de que el árbol había caído cerca de su campamento.

Susannah se había vuelto en la dirección del ruido, pero enseguida sus ojos grandes y consternados se posaron en el rostro del pistolero.

—¡Eddie! —exclamó.

Un grito se alzó en la profunda espesura verde de los bosques que se extendían a sus espaldas, un abrumador grito de rabia. Cayó otro árbol, y después otro. Su caída sonaba como una salva de fuego de mortero. Madera seca —pensó el pistolero—. Árboles muertos.

—¡Eddie! —Esta vez fue un alarido—. ¡Sea lo que sea, está cerca de Eddie! —Las manos de Susannah volaron hacia las ruedas de su silla y emprendieron la laboriosa tarea de hacerla girar.

—No hay tiempo para eso. —Roland la cogió por debajo de los brazos y la alzó en vilo. Ya la había cargado antes, cuando el terreno era demasiado irregular para la silla de ruedas los dos hombres habían cargado con ella, pero, aun así, su asombrosa e implacable velocidad no dejó de sorprenderla. Un momento antes estaba en la silla de ruedas, un artefacto adquirido en la mejor tienda de artículos de ortopedia de Nueva York en el otoño de 1962. Y al siguiente se encontraba en precario equilibrio sobre los hombros de Roland, como una animadora, con sus vigorosos muslos apretando los lados de su cuello, y las manos de él aguantándola por la espalda. El pistolero empezó a correr con ella a cuestas, pisoteando con sus botas la tierra cubierta de agujas de pino entre los surcos dejados por la silla de ruedas.

—¡Odetta! —gritó, volviendo en este momento de tensión al nombre con que la había conocido—. ¡No pierdas la pistola! ¡Por la gloria de tu padre!

Se internó a toda velocidad entre los árboles. Encajes de sombras y brillantes cadenas hechas de manchas de sol se deslizaban sobre ellos en movedizos mosaicos mientras Roland alargaba sus zancadas. Corrían cuesta abajo. Susannah alzó la mano izquierda para protegerse del azote de una rama doblada por el hombro del pistolero, al mismo tiempo que su mano derecha descendía hasta la culata del antiguo revólver.

Un kilómetro y medio, pensó. ¿Cuánto se tarda en recorrer un kilómetro y medio al paso que lleva? No mucho, si consigue no perder pie sobre estas resbaladizas agujas… pero quizá demasiado. Que no le pase nada, Dios mío, que no le pase nada a mi Eddie.

A modo de respuesta, oyó que la bestia invisible lanzaba su grito de nuevo. Su abrumadora voz era como un trueno. Como una maldición.

DOS

Era la mayor criatura de aquella floresta antaño conocida como los Grandes Bosques Occidentales, y también la más vieja. Muchos de los enormes y antiguos olmos que Roland había visto en el valle de abajo eran poco más que vástagos que apenas brotaban del suelo cuando el oso surgió como un ser brutal y errabundo de las vagas extensiones desconocidas de Mundo Exterior.

En otro tiempo, el Pueblo Antiguo había habitado en los Bosques Occidentales (suyos eran los restos que Roland encontraba de vez en cuando desde hacía unas semanas) y se había marchado por temor al oso enorme y en apariencia inmortal. Al principio, cuando descubrieron que no estaban solos en el nuevo territorio al que habían llegado, intentaron matarlo, pero aunque sus flechas lo enfurecían, no lograban producirle un verdadero daño. Y al oso, a diferencia de los demás animales del bosque, incluso los felinos predadores que criaban y se amadrigaban en los cerros arenosos de poniente, no se le escapaba la causa de sus tormentos. No; el oso sabía muy bien de dónde procedían las flechas. Lo sabía. Y por cada flecha que hallaba su blanco en la carne oculta bajo su holgada piel, él se llevaba tres, cuatro, y a veces hasta media docena del Pueblo Antiguo. Niños si podía hacerse con ellos, o mujeres en caso contrario. A sus guerreros los desdeñaba, y este era el colmo de la humillación.

Finalmente, cuando se les hizo patente la verdadera naturaleza de la bestia, cesaron sus intentos de aniquilarla. Era la encarnación de un demonio, por supuesto, o la sombra de un dios. Le llamaron Mir, que para ellos significaba «el mundo de debajo del mundo». Se erguía a más de veinte metros de estatura, y después de dieciocho siglos o más de reinado indiscutido en los Bosques Occidentales estaba muriendo. Tal vez el instrumento de su muerte hubiera sido en principio un organismo microscópico presente en algo que había comido o bebido; tal vez fuera la edad, y más probablemente una combinación de ambas cosas.

La causa no tenía importancia; el resultado final —una colonia de parásitos que se multiplicaban rápidamente devorando su fabuloso cerebro— sí la tenía. Tras años de cordura calculadora y brutal, Mir se había vuelto loco.

El oso se había dado cuenta de que nuevamente había seres humanos en su bosque; él reinaba en los bosques y, aunque eran vastos, nada importante que ocurriera en ellos escapaba por mucho tiempo a su atención. Había evitado a los recién llegados no porque los temiera, sino porque no tenía nada contra ellos, ni ellos contra él. Pero los parásitos habían dado comienzo a su tarea, y a medida que se acentuaba la demencia del oso, este se convenció de que era otra vez el Pueblo Antiguo, que aquellos tramperos e incendiarios de bosques habían regresado y no tardarían en reanudar sus estúpidas maldades de siempre. Solo cuando yacía ya en su última guarida, a unos cincuenta kilómetros de distancia de los recién llegados, más enfermo cada amanecer de lo que lo estuviera el anochecer anterior, llegó a creer que el Pueblo Antiguo había dado finalmente con una maldad que era eficaz: veneno.

Esta vez no fue a vengarse de alguna herida insignificante, sino a exterminarlos antes de que su veneno terminara de ejercer su efecto en él… y mientras viajaba, cesó todo pensamiento. Lo que restaba era rabia al rojo, el zumbido oxidado de la cosa que tenía en lo alto de la cabeza —la cosa giratoria situada entre sus oídos, que en otro tiempo había funcionado en suave silencio— y un sentido del olfato misteriosamente agudizado que le conducía sin error hacia el campamento de los tres peregrinos.

El oso, cuyo auténtico nombre no era Mir sino otro completamente distinto, se abría paso por el bosque como un edificio ambulante, una hirsuta torre de ojos pardorrojizos. Y aquellos ojos refulgían de fiebre y de locura. Su enorme cabeza, engalanada ahora con una guirnalda de ramas y agujas de abeto, se bamboleaba sin cesar de un lado a otro. De cuando en cuando estornudaba con una sorda explosión de sonido —¡ACHÍS!—, y de los agujeros de su goteante nariz surgían nubes de blancos y culebreantes parásitos. Sus zarpas, armadas de unas garras curvas que medían casi un metro de longitud, desgarraban los árboles. Caminaba erguido, dejando profundas huellas en la tierra blanda y negruzca bajo los árboles. Hedía a bálsamo fresco y a mierda vieja y agria.

La cosa que llevaba en lo alto de la cabeza chirriaba y zumbaba, zumbaba y chirriaba.

La trayectoria del oso se mantenía casi constante: una línea recta que lo conduciría al campamento de quienes habían osado regresar a su bosque, de quienes habían osado llenar su cabeza con una agonía verde oscuro. Pueblo Antiguo o Pueblo Nuevo, todos morirían. Cuando pasaba junto a un árbol muerto, a veces se apartaba de la línea recta lo suficiente para derribarlo. Le complacía el rugido seco y explosivo de su caída; cuando el árbol se desplomaba por fin sobre el suelo del bosque en toda su podrida longitud o quedaba apoyado contra uno de sus compañeros, el oso reanudaba su avance por entre los haces inclinados de sol, enturbiados por las flotantes partículas de serrín.

TRES

Dos días antes, Eddie Dean había empezado a tallar de nuevo; la primera vez que tallaba algo desde los doce años. Recordaba que disfrutaba haciéndolo, y que además se le daba bien. Esto último no lo recordaba con certeza, pero al menos había una clara indicación de que así era: Henry, su hermano mayor, no soportaba verlo tallar.

«¡Ay, mira el mariquita! —decía Henry—. ¿Qué estás haciendo hoy, mariquita? ¿Una casa de muñecas? ¿Un orinal para tu pichulina? ¡Ohhh…! ¡Qué MONO!».

Henry nunca se mostraba franco y le decía a Eddie que no hiciera algo; nunca se le acercaba para decirle a las claras: «¿Te importaría dejar de hacer eso, hermano? Comprende, es que está muy bien, y cuando haces algo que está muy bien me pongo nervioso. Porque, ya sabes, se supone que soy yo quien hace las cosas muy bien en esta casa. Yo. Henry Dean. Así que escucha qué voy a hacer, hermano: me voy a meter contigo en ciertas cosas. No te diré: «Deja de hacer eso, que me pones nervioso», porque podría dar la impresión de que tengo algún problema en la cabeza, ya sabes. Pero puedo meterme contigo porque eso es parte de lo que hacen los hermanos mayores, ¿verdad? Forma parte de la imagen. Me meteré contigo y te provocaré y me burlaré de ti hasta que LO DEJES de una jodida vez. ¿Comprendes?».

Bueno, no estaba bien, nada bien, pero en casa de los Dean las cosas generalmente marchaban como Henry quería que marcharan. Y hasta hacía muy poco le había parecido correcto; bien no, pero sí correcto. Había ahí una diferencia pequeña pero crucial, si uno alcanzaba a captarla. Había dos motivos para que pareciera correcto. Uno era un motivo de por encima; el otro un motivo de por debajo.

El motivo de por encima era que Henry tenía que vigilar a Eddie cuando la señora Dean estaba trabajando. Tenía que vigilar constantemente, porque antes había existido una hermana Dean, no sé si me entiendes. Si viviera sería cuatro años mayor que Eddie y cuatro menor que Henry, pero esta era la cosa, ya ves, que no vivía. La había atropellado un conductor borracho cuando Eddie tenía dos años. Estaba mirando un juego de rayuela sobre la acera cuando ocurrió.

De pequeño, Eddie pensaba a veces en su hermana mientras escuchaba a Mel Allen retransmitiendo los partidos de la Yankee Baseball Network. Alguien aporreaba bien la bola, y Mel mugía: «¡Madre mía, le ha dado de lleno! ¡HASTA LA VISTA!». Bien, pues el borracho le dio de lleno a Gloria Dean, madre mía, hasta la vista. Gloria estaba ahora en la gran cubierta superior del cielo, y no había sucedido porque tuviera mala suerte ni porque el estado de Nueva York hubiera decidido no retirarle el permiso al muy cabrón tras su tercer accidente con víctimas, ni siquiera porque Dios se hubiese agachado a recoger un cacahuete; había sucedido (como la señora Dean repetía con frecuencia a sus hijos) porque no había nadie que vigilara a Gloria.

La función de Henry consistía en procurar que a Eddie no le pasara nada por el estilo. Era su función y la cumplía, pero no resultaba fácil. En eso estaban de acuerdo Henry y la señora Dean, si no en otra cosa. Los dos recordaban con frecuencia a Eddie lo mucho que Henry se había sacrificado para protegerlo de automovilistas borrachos, asaltantes y drogadictos, y quizá incluso de extraterrestres malignos que podían estar circulando por las inmediaciones de la cubierta superior, extraterrestres que en cualquier momento podían decidirse a descender de sus ovnis en esquíes de propulsión nuclear para secuestrar a niñitos como Eddie Dean. O sea que no estaba bien hacer que Henry se pusiera más nervioso de lo que ya estaba a resultas de esta tremenda responsabilidad. Si a Eddie se le ocurría hacer algo que pusiera aún más nervioso a Henry, Eddie debía dejar de hacerlo inmediatamente. Era una forma de compensar a Henry por todo el tiempo que se había pasado vigilando a Eddie. Visto de este modo, es fácil comprender que fuera muy injusto hacer cualquier cosa mejor que Henry.

Luego estaba el motivo de por debajo. Ese motivo (el mundo de debajo del mundo, podríamos decir) era más poderoso, porque nunca podía declararse: Eddie no podía permitirse ser mejor que Henry en prácticamente nada, porque Henry, en general, no valía para nada… excepto para vigilar a Eddie, por supuesto.

Henry enseñó a Eddie a jugar al baloncesto en una cancha cercana al edificio de apartamentos en que vivían, en un suburbio de hormigón donde las torres de Manhattan se recortaban sobre el horizonte como un sueño y el subsidio de desempleo era el rey. Eddie era ocho años menor que Henry y mucho más pequeño, pero también más rápido. Tenía un instinto natural para el juego; en cuanto pisó el cemento agrietado de la pista con el balón entre las manos, los movimientos idóneos parecieron hervir en sus terminaciones nerviosas. Era más rápido, pero eso no representaba un problema. Lo que sí representaba un problema era esto: Eddie era mejor que Henry. Si no lo hubiera averiguado por los resultados de los partidos de entrenamiento en que a veces participaban, lo habría sabido por las miradas asesinas de Henry y por los duros golpes que Henry solía darle en el antebrazo mientras regresaban a casa. En teoría estos golpes eran bromitas de Henry —«¡Dos por haberte echado atrás!», gritaba alegremente Henry, y acto seguido ¡zas, zas! en el bíceps de Eddie con un nudillo extendido—, pero no parecían bromas. Parecían advertencias, parecían una manera de decirle: «Más te vale no hacerme quedar mal y dejarme en ridículo cuando subas a la canasta, hermano; más te vale no olvidar que te estoy vigilando».

Lo mismo podía decirse de la lectura, el béisbol, el juego de la herradura, las matemáticas, e incluso saltar a la comba, que era un juego de niñas. Que él era mejor en estas cosas, o que podría serlo, constituía un secreto que había que guardar a toda costa. Porque Eddie era el hermano menor. Porque Henry lo vigilaba. Pero la parte más importante del motivo de por debajo era al mismo tiempo la más sencilla: estas cosas debían guardarse en secreto porque Henry era el hermano mayor de Eddie, y Eddie lo adoraba.

CUATRO

Dos días atrás, mientras Susannah despellejaba un conejo y Roland empezaba los preparativos para la cena, Eddie se había internado en el bosque, al sur del campamento. Había visto una protuberancia curiosa que sobresalía de un tocón. Le invadió una sensación extraña —supuso que era lo que la gente llamaba déjà vu— y se quedó mirando fijamente la protuberancia de la madera, que parecía el pomo deformado de una puerta. Era remotamente consciente de que se le había secado la boca.

Al cabo de varios segundos se dio cuenta de que estaba mirando la protuberancia que brotaba del tocón pero pensando en el patio trasero del edificio donde Henry y él habían vivido, pensando en el contacto del cemento caliente bajo su culo y los abrumadores olores de la basura del contenedor aparcado en el callejón, a la vuelta de la esquina. En este recuerdo él tenía un trozo de madera en la mano izquierda, y en la derecha un cuchillo de mondar sacado del cajón junto al fregadero. El trozo de madera que sobresalía del tocón había conjurado la memoria de aquel breve período durante el que estuvo perdidamente enamorado de la talla. El recuerdo estaba tan profundamente enterrado que al principio no había sabido qué era.

Lo que más le gustaba de la talla era la parte de «ver», que sucedía antes incluso de que empezara. A veces veía un coche o un camión. A veces, un perro o un gato. Recordó que una vez había sido la cara de un ídolo, uno de aquellos inquietantes monolitos de la isla de Pascua que había visto en un ejemplar de National Geographic, en la escuela. Ese salió bien. El juego consistía en averiguar cuánto de la cosa podía sacar de la madera sin romperla. Nunca podía sacarlo todo, pero, si tenía muchísimo cuidado, a veces se podía sacar bastante.

En el bulto del tocón había algo. Le pareció que podría sacar bastante de ese algo con ayuda del cuchillo de Roland, la herramienta más afilada y manejable que había utilizado en su vida.

Algo en el interior de la madera esperaba con paciencia a que llegara alguien —¡alguien como él!— y lo dejara salir. Lo liberase.

«¡Ay, mira el mariquita! ¿Qué estás haciendo hoy, mariquita? ¿Una casa de muñecas? ¿Un orinal para tu pichulina? ¿Un tira-chinas para jugar a cazar conejos, como los mayores? ¡Ohhh…! ¡Qué boniiito!».

Experimentó un arrebato de vergüenza, una sensación de equivocación; aquella poderosa sensación de los secretos que deben guardarse a toda costa, y enseguida recordó —una vez más— que Henry Dean, que en sus últimos años se había convertido en el gran sabio y eminente yonqui, estaba muerto. Esta constatación no había perdido aún su capacidad de sorprenderle, y seguía golpeándole de distintas maneras; a veces con pesar, a veces con culpa, a veces con ira. Aquel día, dos días antes de que el gran oso surgiera a paso de carga desde los verdes corredores del bosque, le golpeó del modo más sorprendente. Sintió alivio, y una alegría desbordante.

Era libre.

Eddie tomó prestado el cuchillo de Roland. Lo utilizó para desprender cuidadosamente la protuberancia de la madera, y luego volvió con ella y se sentó debajo de un árbol para examinarla desde todos los ángulos. No miraba la madera; miraba en su interior.

Susannah ya había terminado con el conejo. Echó la carne en la olla suspendida sobre el fuego y tensó la piel entre dos palos, atándola con tiras de cuero que sacó de la bolsa de Roland. Más tarde, después de la cena, Eddie la rasparía para limpiarla. Susannah se impulsó con los brazos y las manos, y se deslizó sin esfuerzo hacia el rincón donde Eddie se había sentado con la espalda recostada en un gran pino. Roland, junto a la hoguera, desmenuzaba sobre la olla unas hierbas arcanas y sin duda deliciosas.

—¿Qué estás haciendo, Eddie?

Eddie tuvo que reprimir el impulso absurdo de esconder el pedazo de madera detrás de la espalda.

—Nada —le respondió—. Se me ha ocurrido que podía… no sé, que podía tallar algo. —Tras una pausa, añadió—: Pero no se me da muy bien. —Lo dijo de una manera que casi dio la impresión de que pretendía tranquilizarla.

Ella lo contempló intrigada. Por un instante pareció a punto de decir algo, pero al final se encogió de hombros y lo dejó estar. No tenía ni idea de por qué a Eddie parecía avergonzarle el hecho de entretenerse un rato tallando —el padre de Susannah lo hacía a todas horas—, pero supuso que si se trataba de algo que tenía que hablarse, Eddie lo haría en su momento.

Eddie sabía que sus sentimientos de culpa eran absurdos e injustificados, pero también sabía que se encontraba más a gusto tallando cuando Roland y Susannah no estaban en el campamento. Al parecer, costaba eliminar las viejas costumbres. Superar la heroína era un juego de niños en comparación con superar la propia infancia.

Cuando los otros dos salían a cazar, a disparar o a seguir la peculiar forma de escuela de Roland, Eddie se sentía capaz de dedicarse a su pedazo de madera con sorprendente habilidad y creciente placer. La forma estaba allí adentro, desde luego; en eso no se había equivocado. Era sencilla, y el cuchillo de Roland la liberaba con una facilidad pasmosa. Eddie juzgó que iba a sacarla casi toda, y eso quería decir que su tirachinas podía llegar a convertirse en un arma práctica. No gran cosa en comparación con los pistolones de Roland, quizá, pero aun así sería algo que habría hecho por sí mismo. Algo suyo. Y esta idea le complacía muchísimo.

Cuando las primeras cornejas se elevaron hacia el cielo, graznando despavoridas, no las oyó. Ya estaba pensando, esperanzado, que quizá no tardaría en ver un árbol que llevara un arco encerrado dentro.

CINCO

Eddie oyó acercarse al oso antes que Roland y Susannah, pero no mucho antes; estaba perdido en ese elevado aturdimiento que acompaña al impulso creativo en sus momentos más dulces y poderosos. Había reprimido estos impulsos durante la mayor parte de su vida, y ahora este se había apoderado de él por completo. Eddie era un prisionero de buena gana.

No lo arrancó de esta contemplación el ruido de los árboles al romperse sino el trueno rápido de un revólver calibre 45 que sonó hacia el sur. Eddie alzó la vista, sonriente, y se apartó el flequillo de la frente con una mano cubierta de serrín. En aquel momento, sentado al pie de un alto pino en el claro que se había convertido en su hogar, con el rostro salpicado por los rayos entrecruzados de la verdosa y dorada luz del bosque, ofrecía un hermoso aspecto: un joven con una rebelde cabellera oscura que intentaba derramarse constantemente sobre su despejada frente, un joven con una boca enérgica y expresiva y ojos color avellana.

Su mirada se posó por unos instantes en el otro revólver de Roland, colgado por el cinto de una rama cercana, y Eddie trató de imaginar cuánto tiempo haría desde la última vez que Roland había ido a alguna parte sin llevar al menos una de sus fabulosas armas suspendida sobre la cadera. Esta pregunta le condujo a otras dos.

¿Qué edad tenía ese hombre que había arrancado a Eddie y Susannah de sus mundos y de sus «cuandos»? Y, más importante aún, ¿qué le pasaba?

Susannah le había prometido que abordaría la cuestión… es decir, si disparaba bien y no conseguía que a Roland se le pusieran los pelos de punta. Eddie no creía que Roland se lo dijera —al menos al principio—, pero ya era hora de hacerle saber al viejo, alto y feo que ellos se daban cuenta de que algo andaba mal.

—Habrá agua si Dios quiere —dijo Eddie.

Volvió a concentrarse en la talla, con una sonrisita aleteando en los labios. Los dos habían empezado a apropiarse de las frasecitas de Roland… y él de las de ellos. Era casi como si fueran mitades de un mismo…

Entonces cayó un árbol muy cerca y Eddie se incorporó al instante, con el tirachinas a medio tallar en una mano y el cuchillo de Roland en la otra. Se volvió hacia el ruido, al otro lado del claro, con el corazón palpitante y todos los sentidos alerta. Algo se acercaba. Podía oír con claridad cómo aplastaba los arbustos en su descuidado avance por entre la vegetación, y le maravilló amargamente no haberse dado cuenta antes. En el fondo de su mente, una vocecita le dijo que se lo tenía merecido. Se lo tenía merecido por hacer algo mejor que Henry, por poner nervioso a Henry.

Cayó otro árbol con un acatarrado crujido, como el sonido de una chicharra o una tos. Eddie miró hacia un pasillo irregular entre los grandes abetos, y vio elevarse una nube de serrín en el aire inmóvil. De repente, la criatura responsable de aquella nube soltó un bramido, un sonido feroz que helaba las entrañas.

Fuera lo que fuese, era un enorme hijo de puta.

Soltó el pedazo de madera y lanzó el cuchillo de Roland hacia un árbol situado a unos cinco metros a su izquierda. El arma dio dos vueltas en el aire y se clavó hasta la mitad de la hoja, que quedó vibrando. Eddie se apoderó de la pistola de Roland, allí colgada, y la amartilló.

¿Plantar cara o huir?

Pero inmediatamente descubrió que no podía permitirse el lujo de elegir. Además de enorme, la cosa era veloz, y era demasiado tarde para huir. Una forma descomunal empezó a revelarse en el pasillo de abetos al norte del claro, una forma que se erguía sobre todos los árboles salvo los más altos. Avanzaba directamente hacia él, y cuando sus ojos se fijaron en Eddie Dean lanzó otro de sus gritos.

—Colega, estoy jodido —masculló Eddie mientras otro árbol se doblaba, detonaba como un mortero y se desplomaba entre una nube de polvo y agujas secas. La cosa avanzaba ahora pesadamente hacia el claro donde él se encontraba, un oso del tamaño de King Kong. Sus pisadas hacían temblar la tierra.

«¿Qué vas a hacer, Eddie? —oyó repentinamente la voz de Roland—. ¡Piensa! Es la única ventaja que tienes sobre esa bestia. ¿Qué vas a hacer?».

Eddie no se creía capaz de matarlo. Quizá con un bazuca, pero difícilmente con el revólver calibre 45 del pistolero. Podía echar a correr, pero tenía la impresión de que aquella bestia podía ser bastante veloz si se lo proponía. Calculó que las probabilidades de terminar hecho papilla entre las zarpas del gran oso debían de ser de un cincuenta por ciento.

¿Qué podía hacer? ¿Quedarse donde estaba y liarse a disparar? ¿Salir corriendo como si tuviera el pelo en llamas y el culo a punto de arder?

Se le ocurrió una tercera alternativa: podía trepar.

Se volvió hacia el árbol en el que antes estaba apoyado. Era un pino inmenso y venerable, muy posiblemente el árbol más alto de aquella parte del bosque. La primera rama se extendía paralela al suelo como un abanico verde plumoso, a unos dos metros y medio de altura. Eddie desamartilló el revólver y se lo embutió bajo la cintura de los pantalones. Saltó hacia la rama, se aferró a ella y empezó a escalar frenéticamente. A sus espaldas, el oso emitió otro bramido mientras entraba en el claro.

El oso le habría dado alcance de todos modos, habría dejado las tripas de Eddie Dean colgadas de las ramas más bajas como alegres guirnaldas si en aquel momento no le hubiera dado otro de sus accesos de estornudos. Pateó los restos cenicientos de la hoguera alzando una nube negra y seguidamente se quedó casi doblado, con las enormes zarpas delanteras sobre los enormes muslos, de tal manera que por unos instantes pareció un viejo enfundado en un abrigo de piel, un viejo acatarrado. Estornudó una y otra vez —¡ACHÍS! ¡ACHÍS! ¡ACHÍS!— y expulsó por el hocico nubes de parásitos. Entre sus patas fluyó un chorro de orina caliente que hizo sisear las brasas desperdigadas de la hoguera.

Eddie no desperdició estos cruciales instantes que le habían sido concedidos. Se encaramó por el tronco como un mono, se detuvo una sola vez para comprobar que el revólver del pistolero seguía firmemente sujeto bajo la cintura de los pantalones. Estaba aterrorizado, medio convencido de que iba a morir (¿qué otra cosa podía esperar, ahora que Henry no estaba para vigilarlo?), pero aun así una risa demencial se desencadenó en su cabeza. Acorralado, pensó. ¿Qué os parece eso, amantes del deporte? Acorralado por Osozilla.

La bestia levantó de nuevo la cabeza, haciendo relucir con guiños y destellos de luz solar la cosa que giraba entre sus orejas, y cargó contra el árbol de Eddie. Alzó una pata hacia lo alto y descargó un zarpazo para que Eddie cayera como si fuera una piña. La zarpa destrozó la rama sobre la que se sostenía justo en el momento en que él saltaba hacia la siguiente. La misma zarpa le destrozó también uno de los zapatos, arrancándoselo del pie y lanzándolo a lo lejos en dos pedazos maltrechos.

Me parece muy bien, pensó Eddie. Puedes quedarte con los dos si te parece, Hermano Oso. A fin de cuentas, ya estaban muy gastados.

El oso bramó y arañó el árbol, abriendo profundas heridas en su antigua corteza, heridas que sangraban una savia clara y resinosa. Eddie siguió trepando. Las ramas empezaban a menguar, y cuando se arriesgó a echar una ojeada hacia abajo se encontró mirando directamente los turbios ojos del oso. Bajo la cabeza del oso echada hacia atrás, el claro se había convertido en una diana, con los restos dispersos de la hoguera en su centro.

—Has fallado, peludo hijo de… —comenzó Eddie, y de pronto el oso, con la cabeza aún echada hacia atrás para mirarlo, soltó un estornudo. Eddie quedó inmediatamente empapado de un moco caliente lleno de gusanitos blancos. Los gusanos se retorcían frenéticamente sobre la camisa, los antebrazos, el cuello y la cara.

Eddie gritó con una mezcla de sorpresa y repugnancia. Empezó a limpiarse los ojos y la boca, perdió el equilibrio y justo en el último instante logró pasar un brazo en torno a la rama más cercana. Se agarró bien y se restregó la piel, eliminando como pudo aquella flema agusanada. El oso rugió y golpeó otra vez el árbol. El pino osciló como un mástil en una tempestad, pero las marcas que dejaron sus garras en la corteza estaban a unos dos metros por debajo de la rama en la que Eddie había plantado los pies.

Los gusanos se morían, advirtió; debían de haber empezado a morir en cuanto abandonaron los pantanos infectos del interior del cuerpo del monstruo. Eso hizo que se sintiera un poco mejor, y empezó a trepar de nuevo. Se detuvo unos cuatro metros más arriba, no se atrevió a seguir subiendo. El tronco del pino, que en la base debía de medir dos metros y medio de diámetro, a aquella altura apenas alcanzaba unos cuarenta centímetros. Eddie había repartido su peso sobre dos ramas, pero las notaba ceder elásticamente bajo su peso. Desde allí podía contemplar a vista de pájaro los bosques y las estribaciones de las colinas del oeste, que se extendían bajo él como una ondulante alfombra. En otras circunstancias habría sido un panorama maravilloso.

En la cima del mundo, mamá, pensó Eddie. Bajó otra vez la mirada hacia el rostro del oso, y por un instante el aturdimiento expulsó todo pensamiento lógico de su mente.

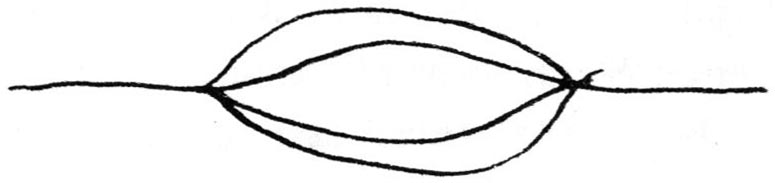

En el cráneo del oso crecía algo, y ese algo le recordaba a Eddie una pequeña antena de radar.

El aparato giraba a sacudidas, proyectando reflejos de luz solar, y desde lo alto lo oía chirriar en tono agudo. En sus tiempos, Eddie había tenido unos cuantos coches viejos —de aquellos que se veían en las tiendas de segunda mano con las palabras OCASIÓN PARA HOMBRE HABILIDOSO escritas con jabón sobre el parabrisas— y le pareció que el ruido que emitía aquel artilugio era el de unos rodamientos a punto de bloquearse si no se sustituyen cuanto antes.

El oso lanzó un gruñido largo y ronroneante. Entre sus mandíbulas rezumaban cuajarones de espuma amarillenta cargada de gusanos. Si Eddie no había visto jamás el rostro de la demencia total (y él creía que sí, puesto que en más de una ocasión se había enfrentado cara a cara con aquella víbora de categoría internacional que era Detta Walker), ahora lo estaba contemplando… pero gracias a Dios ese rostro se hallaba a unos diez metros por debajo de él y, extendidas al máximo, aquellas zarpas asesinas quedaban a más de cuatro metros de sus pies. Y a diferencia de los árboles en los que el oso había desfogado su frustración mientras avanzaba hacia el claro, ese no estaba muerto.

—Un pulso mexicano, cariño —bufó Eddie. Se enjugó el sudor de la frente con una mano pegajosa de resina y la sacudió hacia el rostro del oso.

Entonces la criatura que el Pueblo Antiguo había llamado Mir abrazó el árbol con sus enormes patas delanteras y empezó a sacudirlo. Eddie se agarró al tronco y, con los ojos reducidos a hoscas ranuras, trató de mantenerse sujeto mientras el pino oscilaba de un lado a otro como un péndulo.

SEIS

Roland se detuvo al borde del claro. Susannah, balanceándose sobre sus hombros, contempló el espacio abierto sin dar crédito a sus ojos. La bestia estaba parada al pie del árbol donde habían dejado a Eddie cuando los dos abandonaron el claro cuarenta y cinco minutos antes. Susannah solo alcanzaba a ver retazos y fragmentos de su cuerpo por entre la cortina de ramas y agujas verdes. La segunda cartuchera de Roland yacía junto a uno de los pies del monstruo. Observó que la funda estaba vacía.

—¡Dios mío! —murmuró.

El oso chilló como una mujer enloquecida y empezó a sacudir el árbol. Las ramas se agitaron como azotadas por un huracán. La mirada de Susannah se deslizó hacia lo alto y divisó una forma oscura cerca de la copa. Eddie se aferraba al tronco mientras el árbol se ladeaba e inclinaba. De pronto, una de sus manos resbaló y se agitó frenéticamente en busca de un asidero.

—¿Qué hacemos? —le gritó a Roland—. ¡Va a tirarlo del árbol! ¿Qué hacemos?

Roland intentó pensar algo, pero aquella extraña sensación había vuelto de nuevo. Ahora ya estaba siempre con él, pero la tensión parecía acentuarla. Se sentía como dos hombres distintos encerrados en un mismo cráneo. Cada uno tenía sus propios recuerdos, y cuando empezaban a discutir, porque cada uno aseguraba que sus recuerdos eran los auténticos, el pistolero se sentía como si lo desgarrasen en dos. Hizo un esfuerzo desesperado para reconciliar las dos mitades y lo consiguió… al menos por el momento.

—¡Es uno de los Doce! —exclamó—. ¡Uno de los Guardianes! ¡Seguro que lo es! Pero creía que estaban…

El oso soltó otro de sus bramidos hacia Eddie y empezó a golpear el árbol como un boxeador aturdido. Las ramas crujían y se amontonaban a sus pies.

—¿Qué más? —gritó Susannah—. ¿Cómo es el resto?

Roland cerró los ojos. Dentro de su cabeza, una voz chilló: ¡El chico se llamaba Jake! Otra voz replicó, también a gritos: ¡No HABÍA ningún chico! ¡No HABÍA ningún chico, y lo sabes perfectamente!

—¡Largaos los dos! —ladró el pistolero, y enseguida exclamó en voz alta—: ¡Dispara! ¡Pégale un tiro en el culo, Susannah! ¡Se volverá y cargará! ¡Cuando lo haga, apunta a algo que lleva en la cabeza! Es… —El oso bramó de nuevo. Cesó de golpear el árbol y empezó a sacudirlo otra vez. En la parte superior del tronco sonaron ominosos crujidos y chasquidos. Cuando pudo hacerse oír, Roland prosiguió—: ¡Creo que parece un sombrero! ¡Un sombrerito de metal! ¡Apunta ahí, Susannah! ¡Y no falles!

De pronto Susannah se sintió llena de terror, de terror y de otra emoción que jamás hubiera esperado conocer: una demoledora soledad.

—¡No! ¡Fallaré! ¡Dispara tú, Roland! —le rogó y empezó a desenfundar el revólver para entregárselo.

—¡No puedo! —gritó Roland—. ¡No tengo buen ángulo! ¡Tienes que hacerlo tú, Susannah! ¡Esta es la verdadera prueba, y más vale que la superes!

—¡Roland…!

—¡Pretende romper la copa del árbol! —le gritó—. ¿No te das cuenta?

Susannah miró el revólver que tenía en la mano. Miró hacia el otro lado del claro, hacia el oso gigantesco semioculto entre las nubes y chaparrones de agujas verdes. Miró a Eddie, que se balanceaba de un lado a otro como un metrónomo. Seguramente Eddie llevaba la otra pistola de Roland, pero Susannah no veía la forma de que pudiera utilizarla sin que cayera de la rama como una ciruela madura. Además, podía no acertar en el punto indicado.

Alzó el revólver. El miedo le atenazaba el estómago.

—Sujétame bien, Roland —le pidió—. Si… si te mueves…

—¡No te preocupes por mí!

Disparó dos veces, un tiro detrás de otro, como Roland le había enseñado. Las potentes detonaciones rasgaron el bramido del oso, sacudiendo el árbol como restallidos de látigo. Vio que las dos balas se hundían en el anca izquierda del oso, a menos de cinco centímetros una de otra.

La bestia soltó un alarido de sorpresa, de dolor y de cólera. Una de sus enormes zarpas delanteras surgió de la espesura de ramas y agujas y dio una palmada sobre la herida. La zarpa se elevó goteando rojo y se perdió de nuevo en el ramaje. Susannah se imaginó al animal examinando su palma ensangrentada. A continuación sonó un ruido siseante, precipitado, crepitante, mientras el oso se volvía, se agachaba y se ponía a cuatro patas para correr a su máxima velocidad. Susannah le vio la cara por primera vez, y su corazón flaqueó. Tenía el hocico cubierto de espuma; sus ojos inmensos ardían como lámparas. Su hirsuta cabeza se ladeó hacia la izquierda… hacia la derecha… y se centró en Roland, que se sostenía con las piernas separadas y Susannah encaramada sobre los hombros.

El oso cargó, con un bramido atronador.

SIETE

—Di la lección, Susannah Dean, y sé certera.

El oso se dirigía hacia ellos con estrepitosas zancadas; era como contemplar una máquina desbocada a la que alguien hubiera echado por encima una enorme alfombra apolillada.

«¡Parece un sombrero! ¡Un sombrerito de metal!».

Enseguida lo vio… pero a ella no le pareció un sombrero. Le pareció una antena de radar, una versión en pequeño de las que había visto en los documentales MovieTone sobre aquella Línea Distante de Alerta Avanzada[1] que los protegía a todos de un ataque ruso por sorpresa. Era más grande que las piedras contra las que había disparado poco antes, pero también la distancia era mayor. Sol y sombra se deslizaban sobre el metal creando manchas engañosas.

—No apunto con la mano; aquella que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre.

»¡No puedo hacerlo!

»No disparo con la mano; aquella que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre.

»¡Fallaré! ¡Sé que fallaré!

»No mato con mi pistola; aquella que mata con su pistola…

—¡Dispara! ¡Dispara! —rugió Roland—. ¡Dispara, Susannah!

Aun antes de apretar el gatillo, vio volar la bala hacia su destino, guiada desde el cañón hasta el blanco por nada más y nada menos que el feroz deseo de su corazón de que fuese certera. Todo su temor desapareció. Lo que quedó fue una sensación de profunda frialdad, y Susannah tuvo tiempo de pensar: «Esto es lo que él siente, Dios mío. ¿Cómo puede soportarlo?».

—¡Yo mato con el corazón, hijo de puta! —exclamó, y el revólver del pistolero rugió en su mano.

OCHO

El objeto plateado giraba sobre una varilla de acero plantada en el cráneo del oso. La bala de Susannah acertó en pleno centro, y la antena de radar saltó en un centenar de fragmentos relucientes. La varilla quedó repentinamente envuelta en una llamarada de crepitante fuego azul que se extendió y por unos instantes pareció adherirse a las mejillas del oso.

La bestia se irguió sobre sus patas traseras y lanzó un sibilante aullido de agonía al tiempo que golpeaba torpemente el aire con las zarpas delanteras. Echó a andar, trazando un amplio círculo bamboleante, y empezó a agitar las patas como si hubiera decidido huir volando. Intentó rugir de nuevo, pero solo emitió un sonido, desconcertante como el de una sirena antiaérea.

—Muy bien —dijo Roland, que parecía exhausto—. Un buen tiro, limpio y certero.

—¿Le disparo otra vez? —preguntó ella con incertidumbre.

El oso seguía bamboleándose en su círculo loco, pero su cuerpo empezaba a perder el control. Chocó contra un árbol pequeño, rebotó y estuvo a punto de caer, pero recobró el equilibrio y siguió avanzando en círculo.

—No hace falta —respondió Roland.

Ella notó que la sujetaba por las caderas y la alzaba. Al cabo de un instante se hallaba sentada en el suelo, con los muslos recogidos bajo el cuerpo. Eddie estaba bajando del pino, lenta y temblorosamente, pero ella no lo vio. No podía apartar los ojos del oso.

Había visto ballenas en el acuario de Mystic, en Connecticut, y creía que eran mayores que aquel monstruo; mucho mayores, probablemente, pero este era sin duda el mayor animal terrestre que había visto en su vida. Y era evidente que estaba agonizando. Sus bramidos se habían convertido en un sonido gorgoteante, y aunque tenía los ojos abiertos, parecía ciego. Se movía a trompicones por el campamento, derribando un par de pieles tendidas a secar, aplastando el pequeño refugio que compartía con Eddie, tropezando con los árboles. Susannah se fijó en la varilla de acero que surgía de su cabeza. Estaba envuelta en zarcillos de humo, como si su disparo le hubiese incendiado el cerebro.

Eddie llegó a la rama más baja del árbol que le había salvado la vida y, todavía temblando, se sentó a horcajadas en ella.

—¡Virgen María Madre de Dios! —exclamó—. Lo estoy viendo con mis propios ojos y todavía no lo cre…

El oso giró hacia él. Eddie saltó ágilmente a tierra y corrió hacia Susannah y Roland. El oso no pareció darse cuenta; avanzó como un borracho hacia el pino en el que Eddie se había refugiado, trató de cogerse a él, pero falló y se hincó de rodillas. Por primera vez pudieron oír los otros sonidos que salían de su interior, sonidos que a Eddie le recordaron al rugido del motor de un enorme camión.

El oso sufrió un espasmo y encorvó la espalda. Sus zarpas delanteras se alzaron y desgarraron violentamente su propio rostro. Saltaron chorros de sangre infestada de gusanos. Entonces, cayó desplomado, haciendo temblar la tierra, y se quedó inmóvil. Tras todos sus extraños siglos, el oso al que el Pueblo Antiguo llamaba Mir —el mundo de debajo del mundo— había muerto.

NUEVE

Eddie levantó a Susannah, la sostuvo uniendo sus manos pegajosas tras la espalda de ella y la besó profundamente. Eddie olía a sudor y a resina de pino. Ella le tocó las mejillas y el cuello, y hundió las manos en su húmedo pelo. Sentía el impulso irracional de tocarlo por todo el cuerpo hasta quedar absolutamente convencida de su realidad.

—Casi acaba conmigo —le explicó él—. Era como viajar en una aberrante atracción de feria. ¡Qué disparo! Jesús, Suze, ¡qué disparo!

—Espero no tener que hacer nunca más una cosa parecida —contestó ella… pero una vocecita protestó en su interior. Esa voz le sugería que estaba impaciente por volver a hacer una cosa parecida. Y era fría esa voz. Fría.

—¿Qué era…? —comenzó Eddie, volviéndose hacia Roland; pero Roland ya no estaba allí. Caminaba lentamente hacia el oso, que yacía en el suelo con las peludas rodillas hacia arriba. De su cuerpo surgía una serie de gorgoteos y jadeos sofocados a medida que sus extrañas vísceras se apagaban poco a poco.

Roland vio su cuchillo hincado en un árbol cerca del árbol veterano cubierto de cicatrices que le había salvado la vida a Eddie. Lo cogió y limpió la hoja sobre la camisa de suave gamuza que había sustituido a los andrajos que llevaba cuando los tres abandonaron la playa. Se detuvo junto al oso y lo contempló con una expresión de piedad y admiración.

Hola, desconocido, pensó. Hola, viejo amigo. Nunca había creído del todo en ti. Creo que Alain sí, y estoy seguro de que Cuthbert también (Cuthbert creía en todo), pero yo era el realista. Creía que solo eras un cuento para niños… otro de los vientos que soplaban en la cabeza hueca de mi vieja nodriza antes de escapar finalmente por su boca balbuciente. Pero tú siempre has estado aquí, otro refugiado de los viejos tiempos, como la bomba en la Estación de Paso y las viejas máquinas bajo las montañas. Y los Mutantes Lentos que rendían culto a aquellos restos estropeados ¿son acaso los últimos descendientes del pueblo que antaño habitó en estos bosques hasta huir finalmente de tu cólera? No lo sé, no lo sabré nunca, pero eso parece. Sí. Y entonces llegué yo con mis amigos, mis nuevos y mortíferos amigos que tanto empiezan a parecerse a mis viejos y mortíferos amigos. Llegamos tejiendo nuestro círculo mágico alrededor de nosotros y de todo lo que tocamos, una hebra venenosa tras otra, y ahora yaces aquí, a nuestros pies. El mundo se ha movido de nuevo, y esta vez, viejo amigo, eres tú quien se ha quedado atrás.

El cuerpo del monstruo todavía irradiaba un intenso calor enfermizo. Los parásitos salían en hordas por su boca y su hocico destrozado, pero morían casi al instante, formando pilas de un blanco céreo a ambos lados de la cabeza del oso.

Eddie se aproximó lentamente. Había desplazado a Susannah hacia la cadera, y la cargaba como una madre podría cargar a su hijo.

—¿Qué era, Roland? ¿Lo sabes?

—Lo ha llamado Guardián, me parece —respondió Susannah.

—Sí. —Roland, todavía asombrado, habló con voz pausada—. Creía que no quedaba ninguno, que no podía quedar ninguno… si es que realmente habían existido fuera de los cuentos de las viejas comadres.

—Fuera lo que fuese, el hijoputa estaba loco —observó Eddie.

Roland esbozó una breve sonrisa.

—Si hubieras vivido dos o tres mil años, tú también serías un hijoputa loco.

—Dos o tres mil… ¡Dios mío!

—¿Es un oso de verdad? —preguntó Susannah—. ¿Y qué es eso?

Señalaba hacia lo que parecía ser una placa rectangular de metal fijada a cierta altura sobre una de las gruesas patas posteriores del oso. Estaba casi tapada por las tupidas guedejas, pero el sol de la tarde había arrancado un destello de luz a su superficie de acero inoxidable, y la había hecho visible.

Eddie se arrodilló y extendió la mano hacia la placa en un gesto vacilante, muy consciente de los extraños chasquidos ahogados que seguían saliendo del interior del gigante caído. Se volvió hacia Roland.

—Adelante —dijo el pistolero—. Ya está acabado.

Eddie se apartó un mechón de cabello y se acercó un poco más. Había palabras inscritas en la placa. Estaban muy corroídas, pero descubrió que con un pequeño esfuerzo era capaz de leerlas.

NORTH CENTRAL POSITRONICS, LTD.

Ciudad Granito

Corredor del Nordeste

Diseño 4 GUARDIÁN

N.° de serie AA 24123 CX 755431297 L 14

Tipo/Especie OSO

SHARDIK

**NR** NO REEMPLAZAR LAS BATERÍAS SUBNUCLEARES **NR**

—¡Dios del cielo! ¡Esta cosa es un robot! —exclamó Eddie con voz queda.

—No puede ser un robot —protestó Susannah—. Sangró cuando le disparé.

—Tal vez sí, pero al oso común, en sus variedades más corrientes, no le crece una antena de radar en la cabeza. Y, hasta donde alcanzan mis conocimientos, el oso común, en sus variedades más corrientes, no vive dos o tres mil… —Se interrumpió bruscamente, con la vista fija en Roland. Cuando volvió a hablar, había repulsión en su voz—. ¿Qué estás haciendo, Roland?

Roland no respondió; no necesitaba responder. Lo que estaba haciendo —arrancarle un ojo al oso con la ayuda de su cuchillo— era evidente. La operación fue rápida, limpia y precisa. Cuando hubo terminado, el pistolero sostuvo durante unos instantes una supurante bola de gelatina marrón sobre la hoja del cuchillo y enseguida la arrojó al suelo. Unos cuantos gusanos se asomaron por el ciego agujero, intentaron descender reptando por el hocico del oso y murieron.

El pistolero se inclinó sobre la cuenca del ojo de Shardik, el gran oso Guardián, y escrutó su interior.

—Venid a mirar, los dos —les urgió—. Os mostraré una maravilla de los últimos días.

—Bájame, Eddie —dijo Susannah.

Eddie hizo lo que le pedía, y ella se desplazó ágilmente sobre manos y muslos en dirección al pistolero, que seguía inclinado ante la ancha y yerta cara del oso. Eddie se unió a ellos y atisbo sobre sus hombros. Los tres permanecieron mirando en absorto silencio durante casi un minuto; el único sonido procedía de las cornejas, que aún volaban en círculos y graznaban en el cielo.

De la cuenca vacía manaban unos espesos y mortecinos hilos de sangre. Pero Eddie se dio cuenta de que no era solo sangre. Había también un líquido transparente que desprendía un olor identificable, de plátano. Y, entrelazada en la delicada red de tendones que daba forma a la órbita, vio una telaraña que parecía hecha de hilos. Más atrás, al fondo de la órbita vacía, había una chispa roja parpadeante que iluminaba una minúscula placa salpicada de plateados grumos de lo que solo podía ser metal de soldadura.

—¡Esto no es un oso, es un maldito Walkman Sony! —masculló.

Susannah volvió la vista hacia él.

—¿Qué?

—Nada. —Eddie miró a Roland de soslayo—. ¿Crees que hay peligro en tocarlo?

Roland se encogió de hombros.

—Creo que no. Si había algún demonio en esta criatura, ha huido.

Eddie extendió el meñique, con todos los nervios listos para retirarlo si notaba el menor cosquilleo de electricidad, y tocó la carne cada vez más fría del interior de la órbita, que tenía casi el tamaño de una pelota de béisbol, y luego uno de aquellos hilos. Salvo que no era un hilo; era una finísima hebra de acero. Apartó el dedo y vio parpadear una vez más la minúscula chispa roja antes de apagarse para siempre.

—Shardik —musitó Eddie—. He oído antes ese nombre, pero no sé dónde. ¿Tiene algún significado para ti, Suze?

Ella meneó negativamente la cabeza.

—El caso es… —Eddie soltó una risita de impotencia—. Me suena como si tuviera algo que ver con conejos. ¿No es absurdo?

Roland se incorporó. Sus rodillas produjeron un ruido seco como un disparo de escopeta.

—Tendremos que levantar el campamento —anunció—. Aquí, el terreno está hecho polvo. El otro claro, adonde vamos a tirar, será…

Dio un par de pasos tambaleantes y de pronto cayó de rodillas, sujetándose la cabeza con las manos.

DIEZ

Eddie y Susannah intercambiaron una fugaz mirada de temor, y Eddie saltó inmediatamente al lado de Roland.

—¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre, Roland?

—Había un chico —dijo el pistolero con un hilo de voz. Y luego, al instante, añadió—: No había ningún chico.

—¿Roland? —inquirió Susannah. Se acercó a él, le pasó un brazo sobre los hombros y lo sintió temblar—. ¿Qué te pasa, Roland?

—El chico —respondió Roland, contemplándola con ojos aturdidos e indecisos—. Es el chico. Siempre el chico.

—¿Qué chico? —preguntó Eddie frenéticamente—. ¿Qué chico?

—Váyase pues —sentenció Roland—. Existen otros mundos aparte de estos. —Y se desmayó.

ONCE

Aquella noche se sentaron los tres en torno a una gran hoguera que Eddie y Susannah habían encendido en el claro que Eddie llamaba «la galería de tiro». Habría sido un mal lugar para acampar en invierno, abierto al valle como estaba, pero ahora resultaba perfecto. Eddie imaginó que allí, en el mundo de Roland, todavía estaban a finales del verano.

La bóveda negra del firmamento se curvaba sobre ellos, salpicada por lo que parecían galaxias enteras. Casi directamente hacia el sur, al otro lado del río de oscuridad que era el valle, Eddie vio alzarse la Vieja Madre sobre el lejano horizonte invisible. Miró de soslayo a Roland, que estaba sentado junto al fuego con tres pieles sobre los hombros, pese a la cálida noche y el calor de la hoguera. A su lado había un plato de comida intacto, y sus manos sostenían un hueso. Eddie alzó la vista hacia el cielo y pensó en un relato que les había contado el pistolero uno de aquellos largos días que habían pasado alejándose de la playa, cruzando las colinas y, finalmente, internándose en aquel espeso bosque que les había ofrecido un refugio temporal.

Antes de que empezara el tiempo, les contó Roland, la Vieja Estrella y la Vieja Madre eran unos jóvenes y apasionados recién casados. Pero un día tuvieron una tremenda pelea. La Vieja Madre (a la que en aquellos remotos tiempos se conocía por su verdadero nombre, que era Lydia) había sorprendido a la Vieja Estrella (cuyo verdadero nombre era Apon) cortejando a una hermosa joven llamada Casiopea. Hubo una auténtica pelea entre los dos, una pelea con tirones de pelo, arañazos en la cara y platos rotos. Uno de los fragmentos de vajilla rota se convirtió en la Tierra; otro, más pequeño, dio origen a la Luna; una brasa del fogón de la cocina se convirtió en el Sol. Al final tuvieron que intervenir los dioses para evitar que Lydia y Apon, en su furor, destruyeran el universo cuando apenas estaba empezado. Casiopea, la desvergonzada que había provocado el problema («Sí, claro, siempre es la mujer», protestó Susannah en este punto), fue desterrada para siempre jamás a una mecedora hecha de estrellas. Pero ni siquiera esto resolvió el problema. Lydia estaba dispuesta a empezar de nuevo, pero Apon era testarudo y arrogante («Sí, la culpa la tiene siempre el hombre», gruñó Eddie en este momento). Así que se separaron, y ahora se contemplan con una mezcla de odio y anhelo sobre las ruinas sembradas de estrellas de su divorcio. Apon y Lydia llevan tres mil millones de años separados, les explicó el pistolero, y se han convertido en la Vieja Estrella y la Vieja Madre, el Norte y el Sur, todavía deseándose, pero demasiado orgullosos para buscar la reconciliación… y Casiopea, sentada a un lado, se balancea en su mecedora y se ríe de los dos.

Eddie se sobresaltó al notar un contacto suave sobre su brazo. Era Susannah.

—Vamos —le dijo—. Tenemos que hacerle hablar.

Eddie la llevó junto a la hoguera y la depositó cuidadosamente a la derecha de Roland. Después se sentó a su izquierda. Roland miró primero a Susannah y luego a Eddie.

—Qué cerca de mí os habéis sentado —observó—. Como amantes… o como guardianes en una cárcel.

—Es hora de que nos hables. —La voz de Susannah era baja, clara y musical—. Si somos tus compañeros, Roland (y parece que lo somos, nos guste o no), ya es hora de que empieces a tratarnos como compañeros. Cuéntanos qué te pasa…

—… y qué podemos hacer nosotros —concluyó Eddie.

Roland lanzó un profundo suspiro.

—No sé cómo empezar —respondió—. Hace mucho que no tengo compañeros… ni un relato que narrar.

—Empieza por el oso —propuso Eddie.

Susannah se inclinó hacia delante y tocó la quijada que Roland tenía en las manos. Le daba miedo, pero no obstante la tocó.

—Y acaba por esto.

—Sí. —Roland levantó la quijada hasta la altura de los ojos y la contempló unos instantes; luego la dejó caer de nuevo sobre su regazo—. Tendremos que hablar de esto, ¿verdad? Es el centro del asunto.

Pero el oso venía primero.

DOCE

—Esta es la historia que me contaron cuando era pequeño —comenzó Roland—. Cuando todo era nuevo, los Grandes Antiguos (que no eran dioses sino seres humanos que tenían casi el conocimiento de dioses) crearon Doce Guardianes para que vigilaran los doce portales por los que se entra y se sale del mundo. Según algunos, estos portales eran naturales, como las constelaciones que vemos en el cielo o la grieta sin fondo que llamábamos la Tumba del Dragón por la gran nube de vapor que emitía cada treinta o cuarenta días. Pero otros (recuerdo en particular al jefe de cocina del castillo de mi padre, un hombre llamado Hax) decían que no eran naturales, que habían sido creados por los mismísimos Grandes Antiguos cuando todavía no se habían colgado del cuello la soga del orgullo y desaparecido de la tierra. Hax decía que la creación de los Doce Guardianes había sido el último acto de los Grandes Antiguos, su intento de reparar los grandes daños que se habían infligido unos a otros y a la propia tierra.

—Portales —caviló Eddie—. ¿Quieres decir puertas? Ya estamos otra vez en lo mismo. Esas puertas por las que se entra y sale del mundo ¿conducen al mundo del que procedemos Suze y yo? ¿Son como las que encontramos en la playa?

—No lo sé —contestó Roland—. Por cada cosa que sé, hay otras cien que ignoro. Tendréis que aceptarlo así. El mundo se ha movido, decimos. Cuando lo hizo, se alejó como una gran ola en retirada, dejando solo ruinas tras de sí, unas ruinas que a veces pueden parecer un mapa.

—Bien, pero ¿tú qué supones? —insistió Eddie, y la vehemencia de su voz indicó al pistolero que Eddie aún no había renunciado a la idea de regresar a su propio mundo (y el de Susannah). No del todo.

—Déjalo en paz, Eddie —intervino Susannah—. Este hombre no hace suposiciones.

—No es cierto; a veces las hace —replicó Roland, sorprendiéndolos a los dos—. Cuando lo único que queda son suposiciones, a veces las hace. La respuesta es no. Creo que… supongo que esos portales no se parecen mucho a las puertas de la playa. Supongo que no nos conducirían a ningún «donde» ni a ningún «cuando» que pudiéramos reconocer. Creo que las puertas de la playa, las que se abrían al mundo del que procedéis, son como el punto de apoyo en el centro de una tabla de balancearse. ¿Conocéis ese juego de los niños?

—¿Un sube y baja? —inquirió Susannah, inclinando la mano adelante y atrás para ilustrar el movimiento.

—¡Sí! —aprobó Roland con aire complacido—. Eso mismo. A un lado de este baja y sube…

—Sube y baja —le corrigió Eddie con una sonrisita.

—Sí. A un lado, mi ka. Al otro, el del hombre de negro: Walter. Las puertas eran el centro, creadas por la tensión entre dos destinos opuestos. Esos otros portales son algo mucho más grande que Walter o que yo, o que la pequeña compañía que hemos formado entre los tres.

—¿Quieres decir —preguntó Susannah en tono vacilante— que los portales donde montan guardia estos Guardianes están fuera del ka? ¿Más allá del ka?

—Quiero decir que así lo creo. —El pistolero exhibió una fugaz sonrisa, una fina hoz bajo la luz de la hoguera—. Que así lo supongo.

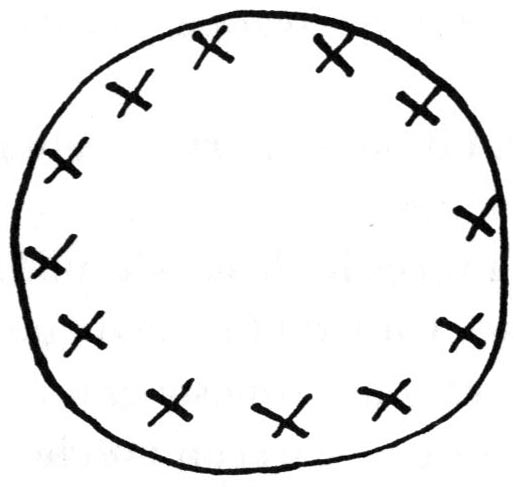

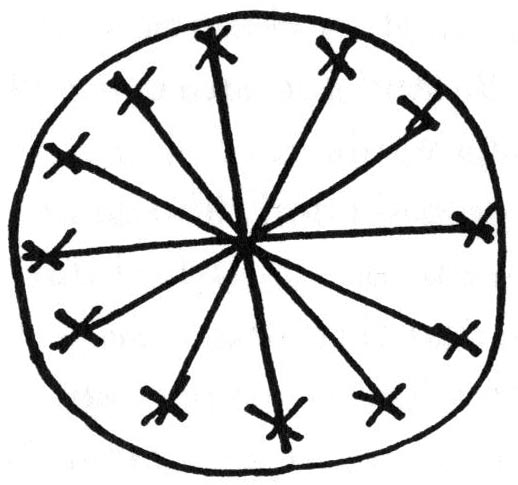

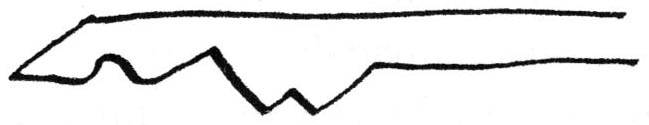

Permaneció unos instantes en silencio, y luego cogió una ramita. Barrió la capa de agujas de pino y utilizó la ramita para dibujar en la tierra:

—Aquí está el mundo tal como en mi infancia me dijeron que era. Las x son los portales, que se alzan formando una circunferencia en su límite eterno. Si se trazan seis líneas que unan estos portales de dos en dos, de esta manera…

Alzó la mirada hacia ellos.

—¿Veis el punto donde se cruzan las líneas en el centro?

Eddie sintió que se le ponían los pelos de punta. La boca se le secó de repente.

—¿Es ahí, Roland? ¿Es ahí donde…?

Roland asintió. Su cara surcada de arrugas tenía una expresión grave.

—En este nexo se halla el Gran Portal, la llamada Decimotercera Puerta, que gobierna no solo este sino todos los mundos. —Dio unos golpecitos en el centro del círculo—. Aquí está la Torre Oscura que he buscado durante toda mi vida.

TRECE

El pistolero prosiguió:

—Ante cada uno de los portales menores, los Grandes Antiguos colocaron un Guardián. En mi niñez habría podido citarlos todos, por las canciones que me enseñaban mi nodriza y Hax el cocinero… pero mi niñez está muy lejana. Estaba el Oso, claro, y el Pez…, el León…, el Murciélago. Y la Tortuga, esta era importante.

El pistolero alzó la vista hacia el cielo estrellado, la frente fruncida en profunda concentración.

Una sonrisa asombrosamente alegre iluminó de pronto sus facciones, y empezó a recitar:

¡Mira la TORTUGA de enorme amplitud!

Sobre su caparazón sostiene la tierra.

Su pensar es lento pero siempre amable;

y nos contiene a todos en su mente.

Sobre su lomo se pronuncian todos los votos;

ve la verdad, pero no siempre ayuda.

Ama la tierra, ama el mar,

y ama incluso a un niño como yo.

Roland soltó una risa breve y divertida.

—Eso me lo enseñó Hax, cantaba mientras removía la masa de algún pastel y me daba los pedacitos de dulce que se pegaban a la cuchara. Es asombroso lo que se llega a recordar, ¿verdad? De un modo u otro, conforme fui creciendo llegué a creer que en realidad los Guardianes no existían, que eran símbolos y no seres materiales. Parece que me equivocaba.

—Antes he dicho que era un robot —comentó Eddie—, pero tampoco es verdad. Susannah tiene razón: lo único que sangran los robots cuando les pegas un tiro es multigrado Quaker State 10-40. Creo que era lo que la gente de mi mundo llama un ciborg, Roland, una criatura mitad máquina y mitad carne y hueso.

Una vez vi una película… Ya te hemos hablado de las películas, ¿verdad?