20

20 de noviembre de 1481, Corona de Aragón

Leonardo no había tenido ocasión de desperdiciar el tiempo. A pesar de que el principal motivo que le había llevado a tierras extranjeras era convertirse en artista de renombre, su insaciable curiosidad le había hecho priorizar la visita a aquellos lugares que pudieran serle de utilidad a la hora de establecer un árbol genealógico lo más real y verosímil posible. A lo largo de más de treinta jornadas interminables, había conseguido recorrer extensos territorios, desde las llanuras del Rosellón hasta el Ampurdán, desde el monte Canigó hasta la población de Vinça. Todo en busca de un posible origen, muy a pesar del sentimiento de rechazo que le provocaba su padre. Pero el sentimiento de pertenecer a algo, a un linaje, aunque fuera remoto, hacía mella en él. Allí descubrió que Giovanni da Vinci, en realidad, era el hermano de su bisabuelo y, tras casarse con Lottiera di Francesca Beccanugi, había pasado sus últimos días en tierras catalanas.

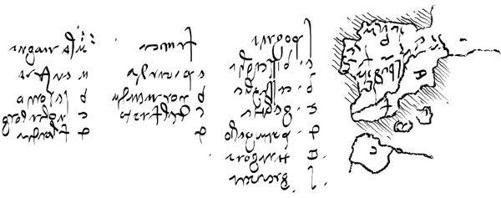

Tanto Josep Lluís el Profesor como Gonzalo habían formado parte de su séquito. Vitruvio, inseparable, seguía a su amo fuera adonde fuese. Había tomado apuntes de dibujos de todo cuanto le rodeaba, como años atrás había hecho en su tierra natal, Vinci, y más tarde en toda la Toscana.

La economía poco a poco menguaba. Sus ahorros florentinos nunca tuvieron en cuenta dos bocas más que alimentar, ya fueran como guías o porteadores de equipaje, y Leonardo tuvo que apartar su sentido de la improvisación para dar paso al sentido común. Este le llevaba inevitablemente a la abadía de Montserrat donde al parecer, se requería de la destreza de un buen artista para llevar a cabo unos encargos que ensalzarían la gloria de la Virgen de Montserrat, conocida como «la Moreneta».

Poco pudo hallar Leonardo en su ir y venir, tan solo ligeros apuntes sobre el paradero de su familiar enterrado tiempo atrás y una extraña similitud entre el escudo de armas de su familia, tres palos de gules sobre un campo de oro, y el escudo de tierras catalanas, que constaba de cuatro palos de gules sobre el mismo campo de oro. Algo que Leonardo no pasó por alto.

Leonardo echaba de menos pocas cosas de su tierra. Una parte de ellas era la gastronomía. De vez en cuando, se le antojaba algún bistec a la florentina o alguna schiacciata, el bizcocho que solían preparar en época de carnavales. Cuando paraban a descansar durante un par de jornadas, Leonardo asumía el rol de la cocina y se sacaba de la manga alguna crema de tomate y pan viejo o alguna sopa de pan y verduras, tan típicas de la región toscana.

Tras varias jornadas de camino a través de Sant Boy, Martorell y Monistrol de Montserrat, arribaron a la abadía. Gonzalo se sentía realizado. Todo ese tiempo le había servido no solo para ahorrar, sino también para escuchar las conversaciones entre dos eruditos. Si bien es cierto que el italiano no era una lengua que entendiese, mientras Leonardo se sumergía en apuntar detalles y dibujar planos de los lugares que visitaban, el bueno de Josep Lluís Espejo se dedicaba a impartir clases particulares al joven, que parecía estar entusiasmado con la aventura que les ocupaba. A cambio, Gonzalo procuraba tener todo bien atado, portar los enseres de Leonardo, cerrar los precios de las posadas y tabernas, y echar un ojo a Vitruvio, que paseaba con total libertad y, de vez en cuando, se enzarzaba con alguna perra de las granjas vecinas.

Josep Lluís también se encargó de enseñar a Leonardo todo lo que podría servirle de interés con respecto a la cultura hispánica. Así fue como el hombre de Vinci trazó planos del territorio aún en ciernes de la llamada Spagna: Aragona, Granata, Portugalo, Galizia, Biscaglia y Castiglia.

Tras un largo camino entre romeros y custodios de la Virgen, llegaron a la plaza del Abad Oliva, dedicada al reformador del monasterio más de cuatros siglos atrás. Era una mañana fría de noviembre, mucho más en aquellas altitudes. Josep Lluís hizo un alto en el camino. Leonardo y Gonzalo debían esperar junto al pozo. Muy posiblemente, los monjes se encontraban en el coro cantando el Miserere, la última misa en el altar de la Virgen. El profesor aprovecharía el descanso entre la ceremonia y las vísperas cantadas y trataría de hablar con Llorenç Maruny, el abad de Santa Cecilia, mano derecha de Della Rovere.

Cuando el profesor se marchó, Gonzalo se disponía a correr tras Vitruvio, que a pesar de su edad ya avanzada había decidido ejercer de avanzadilla y reconocer el terreno, y Leonardo analizaba visualmente los dos pisos que formaban el claustro gótico. El inferior con arcadas ojivales y el superior formado con arcos carpaneles. Un capitel representaba a hombres y mujeres desnudos en un supuesto estado de inocencia original, mientras dos músicos tocaban la gaita. La obra pertenecía, como pudo saber más tarde, a Pere Basset y Jaume Alfons, elegidos por el propio Della Rovere y contratados finalmente por Llorenç. Una de las ménsulas estaba dedicada al abad comandatario, cuyo escudo de armas era simplemente un roble. En un instante, salió de su trance y volvió la mirada. El profesor regresaba de su entrevista.

—¿Cómo ha ido, profesor? ¿Qué noticias traéis? —preguntó Leonardo ávido de buenas nuevas.

—La situación de la abadía parece ser delicada. El rey Fernando no ve con buenos ojos la figura de un extranjero como Della Rovere al mando de Montserrat.

No hacía más de dos meses que el propio Fernando el Católico había estado en Montserrat con el fin de estrechar relaciones políticas. El monarca pretendía colocar a Juan de Peralta como abad. Lo conseguiría dos años después.

—Profesor, capearemos el temporal. ¿Qué hay de nuestra petición?

—Os han aceptado —dijo sin más.

—¿Y por qué la seriedad en el rostro, profesor? Era lo que aspirábamos a conseguir.

Gonzalo permanecía ajeno a la conversación, intentando domar a un perro que la había tomado con la ornamentación vegetal.

—No lo veo claro, florentino. No entiendo el porqué de vuestra contratación.

—¿Me subestimáis, mi querido y reciente amigo? —preguntó algo ofendido Leonardo.

—Para nada, maestro, para nada. Veréis, el único motivo por el que no alcanzo a entender vuestra admisión es que ya han contratado a un pintor.

Josep Lluís el Profesor tenía dudas. ¿Cómo era posible la contratación de un segundo pintor para la abadía? ¿Por qué el encargo de un San Jerónimo, «el que tiene nombre sagrado», para los benedictinos? Había algo que no le cuadraba.