El lunes 12 de junio la suerte de la directora Leonor Corti ya había mejorado, pero en cambio fue un mal día para Nicolás Costa. Un día horrible. En verdad, sus problemas habían empezado el domingo, cuando Isabel lo llamó por teléfono. Fue un hecho bastante insólito: Nicolás jamás recibía llamadas telefónicas y menos aún de una chica. Le costó reconocerla, porque hablaba en susurros.

—¿Nicolás?

—¿Quién es?

—Isabel.

—¿Qué te pasa?

—Estoy engripada. Y, además, en peligro.

—¿Peligro? ¿Por qué?

—Esta mañana mi mamá abrió el cajón donde guarda la pulsera. No se dio cuenta de que falta, pero dijo que esta semana lo va a ordenar, porque hay mucho lío y no se encuentra nada. Seguro que abre el estuche y ve que la pulsera no está. ¿Sabés qué significa eso? Que estoy muerta.

—¿Y qué podemos hacer?

—Esa es la cuestión: ayer pasé por el parque y lo vi a Viktor. Ya saben quién la tiene.

—¿Quién?

—Una chica de nuestro colegio. Se llama Nancy Montefiore, está en quinto año. La vimos hace poco jugando un partido de básquet.

—¿Cuál es?

—Una grandota. Le dicen Mano Dura.

—No me digas que es la que mordía y empujaba a las del equipo contrario.

—Sí, esa.

—Es una bestia. ¿Y qué pensás hacer?

—Bueno, por eso te llamo —la voz de Isabel se adelgazó un poco más—. Yo estoy con fiebre y no me dejan ir al colegio mañana. Quería preguntarte si podés hablar con ella y pedirle la pulsera antes de que mi mamá se dé cuenta de que falta.

—¿Yo?

Al otro lado hubo un silencio. Nicolás pensó que, si así era tener amigos, quizá después de todo no era tan buena idea.

—Por favor…

La voz de Isabel ya se estaba quebrando.

—Bueno, voy a tratar.

Cuando cortó, Nicolás pensó que podía anticipar todo lo que sucedería al día siguiente: él intentaría recuperar la pulsera y fracasaría como un idiota. Odiaba que su futuro fuese tan previsible, pero no podía negarse al pedido de Isabel. Intentó imaginar alguna estrategia que le garantizase el éxito, pero llegó rápidamente a la conclusión de que no había ningún buen motivo por el cual la chica pudiera querer devolverle la pulsera.

Lamentablemente, sucedió tal como imaginaba. El lunes esperó hasta el primer recreo antes de recorrer el pasillo que separaba su aula de la de quinto año. No le costó encontrar a Mano Dura: sobresalía por su volumen entre todas las demás chicas.

—Nancy —dijo suavemente.

Ella giró y lo miró con una sonrisa burlona.

—¿Y vos quién sos, cuatro ojos?

—Me llamo Nicolás Costa, soy de primero. Vengo a verte por la pulsera.

Sus ojos se dirigieron a la muñeca de Mano Dura: ahí estaba. No había duda de que era la misma. Pero ella bajó la mano y endureció el tono.

—¿Qué pulsera?

—La que vos encontraste en el gimnasio. La perdió una amiga mía. Y para ella es muy importante: es un recuerdo en su familia. Están convencidos de que da suerte. Mirá, necesita recuperarla con urgencia.

—No sé de qué estás hablando, cuatro ojos. Mejor andate.

—De verdad, Nancy, la pulsera era de su abuela y…

Mano Dura dio un paso adelante y lo observó a Nicolás desde su gigantesca altura.

—Te conviene irte, enano. Porque, si en los próximos veinte segundos todavía estás acá, voy a incrustarte esos anteojos en la cara.

Nicolás decidió tomarse el consejo en serio.

Sus desgracias tuvieron un segundo capítulo un rato más tarde. Pero esta vez —pensó después, cuando ya nada podía hacer— tuvo parte de la culpa. La profesora de matemática, Irene Capuchini, que normalmente era bastante odiosa, entró más malhumorada que de costumbre. Por supuesto que ellos no eran responsables de su malhumor, pero suele suceder que la gente se descarga con el que tiene más a mano y ese día los alumnos de primer año fueron el blanco de su ira. Apenas llegó, se le ocurrió llamar al frente a Bernardo Cozinsky, que estaba siempre en la luna. Le pidió que resolviera un problema particularmente difícil, pero Cozinsky no sabía ni por dónde empezar. A él lo siguieron Marcela Hierro, Claudia Molloy y Rubén Azuray, que demostraron a todas luces que llevaban varios meses sin entender una palabra de lo que sucedía en la clase de matemática. Cada vez más irritada, la profesora Capuchini siguió llamando a buena parte del curso y con cada uno subían un grado su nivel de ira y el tipo de adjetivo que elegía: les dijo distraídos, descuidados, vagos, dejados y hasta vándalos (este último varios lo tuvieron que buscar después en el diccionario). Finalmente lo llamó a Nicolás.

Más tarde, él consideró que debió haber actuado como los demás, es decir, fingir que no tenía idea de nada. Pero no lo hizo. En cambio, resolvió en pocos minutos el problema y explicó perfectamente bien las diferentes maneras de abordarlo. Capuchini sonrió y aprovechó para seguir abochornando a todo el resto: les dijo que, si Nicolás podía hacerlo, los otros también tendrían los conocimientos suficientes si prestaran atención y que eso demostraba que eran unos inconscientes, ineptos, necios y mentecatos (esta la buscaron casi todos).

Cuando finalmente se fue, decenas de pares de ojos se volvieron hacia Nicolás. Sus adjetivos fueron menos imaginativos que los de la profesora.

—Aparato.

—Traidor.

—Freak.

—Bicho raro.

Se fue a su casa amargado. No solo por la reacción de sus compañeros (en verdad estaba habituado a sentirse completamente distinto de la gente de su edad), sino porque pensaba que Isabel, la única que lo trataba con afecto, le había pedido un favor y él había fracasado. Y fue entonces cuando se le ocurrió la idea, lo cual a su modo de ver fue simplemente causa y consecuencia: a mayor presión, decía, más trabajaba el cerebro. Atravesó la plaza en busca de Viktor y lo encontró en una esquina, voceando sus productos (ahora también tenía collares, observó). En pocas palabras, le explicó el rotundo fracaso de su gestión ante Mano Dura.

—¿Y ahora qué hace tu hermana? —preguntó Viktor.

Nicolás resopló enojado.

—No es…

—Ya sé —Viktor sonreía—. Ya me enteré, no es hermana. Pero tu cara es graciesa cuando lo digo.

—¿Graciosa?

—Sí, chico, graciesa. Bueno, ¿qué hace ahora?

—Tengo una idea.

—Escucho.

—Tenemos que conseguir una igual.

—¿Igual?

—Sí, una pulsera idéntica. Usted hace pulseras: la puede fabricar. Se la damos a Isabel y nadie va a sospechar que es falsa.

Viktor quedó pensativo.

—Puedo, sí, tengo pulsera en la cabeza… Pero no va a ser verdadera.

—¿Y?

—Y está el asunto de la suerte…

—¿Qué importa? Quizá, si ellos piensan que es la verdadera, hasta les trae suerte.

Ahora Viktor frunció el ceño.

—Pero no será.

—¿Usted cree eso de la suerte?

—No sé —el ruso se encogió de hombros—. Quizás.

—Bueno —suspiró Nicolás—. A Isabel le decimos la verdad, pero esto la salva en la casa. Y la seguimos buscando.

Viktor asintió.

—Está bien. Hagamos un dibujo.

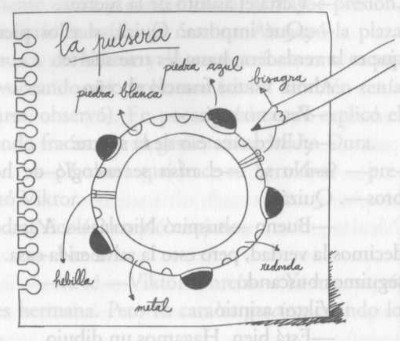

Trazó un rápido esquema de la pulsera y dibujó la ubicación de las piedras.

—Azules y blancas. Hay que comprar.

—Sí, exacto. Puedo contribuir para los materiales —Nicolás sacó unos billetes de su bolsillo—. Nunca gasto lo que me dan en casa para salir.

—Bueno, que sea a medias —Viktor tomó algo de dinero y le extendió formalmente la mano.

—Entonces treto hecho.

Nicolás sonrió.

—Sí, trato hecho.