Soy la persona menos indicada para la guerra. Tengo un temperamento excesivamente nervioso, predispuesto a imaginarme peligros a veces inexistentes. Sin embargo, debo confesar que el día en que me concedieron un pase para visitar el frente del Guadarrama se apoderó de mí tal excitación que parecía un chiquillo con zapatos nuevos. Entré en el restaurante del hotel Gran Vía poco menos que danzando, ante el asombro de los compañeros que me esperaban en el comedor, apenas probé bocado durante la comida y estaba listo para salir media hora antes de la hora prevista.

En aquella suerte de bautismo de sangre me acompañaban dos veteranos corresponsales de guerra. Karl von Wieganut había sido corresponsal con el Ejército alemán en Francia, y Edgar Ansel Mowrer, del Chicago Daily News, había estado en el otro lado, con el Ejército aliado. Mowrer tenía el pelo negro y la expresión intensa del Cristo crucificado. Ningún periodista como Mowrer reflejaba en su rostro y en su vida la tragedia de Europa crucificada entre dos guerras.

Íbamos hacia el frente en el séquito de Largo Caballero, que quería recorrer las posiciones del Guadarrama en unos momentos en los que el frente parecía estabilizarse después de los intensos combates de los primeros días. Encontramos a Caballero vestido con el ya obligado mono azul y con un revólver que le colgaba del cinto. Llevaba un sombrero de caza para completar el atuendo. No tenía entonces ningún puesto en el gobierno, pero como secretario de la Unión General de Trabajadores su influencia sobre el mando republicano debía de ser muy grande.

Salimos de Madrid por la carretera de Burgos. Mi primera lección como corresponsal de guerra la recibí al darme cuenta de que el riesgo de morir en accidente de tráfico era mucho mayor que por una bomba o un obús. La temeridad de los conductores españoles se hizo proverbial y quedó reflejada en aquella canción de los brigadistas cuyo estribillo decía algo así como: «Si no acaba contigo/ el disparo de un obús,/ lo hará sin duda alguna/ el conductor del autobús».

En aquella ocasión, el conductor era un taxista madrileño que se había puesto al volante de un Packard por primera vez en su vida. Y el hombre lo pasaba en grande comprobando las posibilidades de su nuevo vehículo. Al tomar las curvas se le iba el coche hacia una u otra cuneta y, aunque pisábamos gravilla en algunas ocasiones, siempre conseguía rectificar el volante a tiempo y devolvernos al asfalto de la carretera.

Al llegar a Buitrago, a unos cincuenta y cinco kilómetros de Madrid, vimos el primer movimiento de tropas, si es que a aquello se le puede llamar una «tropa»: soldados con su uniforme, voluntarios en mono, guardias de asalto, civiles vestidos de paisano, algunas muchachas con las camisas rojas de las Juventudes Socialistas… Al frente de todos ellos, el general Bernal, un oficial de artillería que al principio no me quiso dar su nombre porque, según me explicó, no quería que los rebeldes supieran dónde estaba. Su misión era guardar la carretera de Madrid, para lo cual contaba con setenta y cinco baterías. En Buitrago conocí a Francisco Galán, hermano de Fermín Galán, el héroe de Jaca. Francisco Galán actuaba de enlace entre las diferentes posiciones republicanas en el largo frente del Guadarrama que se extendía desde el Alto de los Leones hasta el puerto de Somosierra. Me contaba que en los primeros días del levantamiento había llegado de Madrid una «columna móvil», integrada por gente de todo tipo y, sin pensárselo dos veces, habían emprendido la subida por los repechos que conducen hasta el puerto de Somosierra. Allí les esperaban las baterías enemigas que los masacraron sin piedad. Los supervivientes de aquella carnicería se habían vuelto contra el coronel que los dirigía y le habían pegado un tiro en la cabeza. Así era Madrid en los primeros días de la revolución. Todo el mundo estaba loco. Quizá fuera esa locura la que salvó a la capital de España.

Dejamos atrás Buitrago y nos internamos por el valle del Lozoya y allí, junto al río que surte de agua a la capital de España, vimos las primeras víctimas del frente. Eran cuatro hombres, vestidos con el consabido mono azul, espías, según nos contó un pastor que andaba por allí, que habían pasado desde Segovia para averiguar el movimiento de tropas de los republicanos. «¡Cuatro fascistas menos!», exclamó el conductor del coche, que demostraba tener tan poca delicadeza con la lengua como con el volante.

Ascendíamos por la carretera a casi dos mil metros de altura hacia el puerto de Navafría. Al llegar arriba fuimos rodeados por una muchedumbre de jóvenes imberbes vestidos con el mono azul y la escopeta al hombro. Nos condujeron hasta las tumbas de los fascistas que habían matado hacía un par de días. Se trataba de un grupo de carlistas conducidos, al parecer, por un cura, que habían subido el monte por el lado de Segovia, intentando apoderarse de la posición republicana. No se esperaban una posición tan bien defendida. La mayoría habían muerto en la refriega. Un pie asomaba en una de las improvisadas sepulturas. El pie del señor cura.

La muerte, tan real y tan cercana, parecía constantemente desmentida por aquel paisaje idílico de verdes pinares y caudalosos torrentes que descendían por la montaña. Ascendíamos lentamente por el puerto de Cotos hasta llegar a Navacerrada. Desde allí, la carretera se precipitaba hacia el valle. El coche se detuvo en el pueblo de Cercedilla. Allí estaba mi amigo Luis Quintanilla. Me contó que, en los primeros días del levantamiento, Cercedilla había sido cercada por una compañía de doscientos guardias civiles. En situación tan apurada, el comandante del distrito había telefoneado al cuartel de la Montaña, donde se encontraba mi amigo Quintanilla. Este había descubierto unos morteros en los sótanos del cuartel. Ordenó a sus hombres que cargaran los morteros en unos cuantos taxis que empleaba para sus desplazamientos y salió a socorrer a la amenazada población de Cercedilla. Al llegar cerca de la localidad, desplegó su batallón de taxis por las carreteras de los alrededores y ordenó fuego a discreción sobre las posiciones enemigas. En medio del denso arbolado que rodea el pueblo serrano, los guardias civiles atacantes debieron pensar que tenían un ejército entero ante ellos, ya que recibían fuego de todas las direcciones, y decidieron suspender el ataque y retirarse al otro lado de la sierra.

Desde Cercedilla nos dirigimos a la cercana población de Guadarrama, situada a muy poca distancia del Alto de los Leones, que estaba en manos de los rebeldes. Al acercarnos al pueblo podíamos oír muy claramente los disparos de las baterías rebeldes desde lo alto del puerto, contestadas por las baterías republicanas en las afueras de la población. Nosotros estábamos en medio de aquel fuego cruzado. Al llegar a un puesto de guardia, depositamos allí a Largo Caballero, porque, según se nos dijo, su vida era demasiado valiosa (¿y la nuestra?), y nos internamos en el interior de la población. Por primera vez desde que salimos de Madrid, deseé estar de vuelta en mi habitación del hotel Gran Vía. Atravesábamos las calles inhóspitas de un pueblo desierto y solo oíamos el zumbido de los proyectiles que cruzaban sobre nuestras cabezas. En las películas, las balas nunca alcanzan al héroe, pero en la realidad cada proyectil parece que va destinado a acabar con la vida de uno. En realidad, los obuses del enemigo no iban dirigidos al pueblo, sino a posiciones republicanas que estaban mucho más allá, pero de cuando en cuando se les iba un poco la mano.

Encontramos al general Riquelme, comandante en jefe de aquel sector, en un hermoso chalé de color rosa. Aquella misma tarde un obús había caído en los terrenos del chalé y todo parecía indicar que los rebeldes sabían dónde se hallaba el cuartel de operaciones. Yo tenía ganas de perder de vista aquel lugar con la mayor rapidez, pero los oficiales insistieron en explicarnos con la ayuda de mapas la situación de nuestras posiciones y las del enemigo.

Los rebeldes, según me contaron, se habían adueñado del Alto de los Leones pocas horas después del alzamiento, y desde esa posición hostigaban a la vecina población de Guadarrama, en la que nos encontrábamos. Parece ser que los rebeldes, para adueñarse de tan importante posición, habían llegado no solo desde Segovia, sino también desde Madrid. Esta historia ilustra perfectamente la confusión reinante en los momentos que siguieron al levantamiento.

Parece ser que un coronel de infantería al mando de un regimiento en El Pardo quería sublevarse pero no se atrevía. Así que congregó a sus hombres y, después de instarles a combatir por la República hasta la muerte, los llevó hacia la sierra. Uno de los soldados era el hijo de Largo Caballero y es fácil imaginarles camino de la sierra madrileña cantando canciones revolucionarias y levantando el puño cada vez que cruzaban por algún pueblo. Pero al llegar a la población de Guadarrama, los camiones no se detuvieron, como era de esperar, sino que continuaron montaña arriba hasta llegar a las posiciones rebeldes del Alto de los Leones, donde el coronel entregó sus propios hombres a los insurgentes. Es de suponer el estupor y el desconsuelo de aquellos muchachos tan alevosamente engañados…, ¡y la cara de satisfacción del coronel, que había capturado nada menos que a su propio regimiento!

Tan importante había sido el avance de los rebeldes en la zona de Guadarrama que todo el mundo esperaba que el pueblo cayera también en sus manos. Las fuerzas vivas de la localidad habían formado un comité para recibir a los militares como se merecían y se pasaban el día ensayando el saludo fascista. Según me contaron allí, las autoridades del pueblo mandaron al pregonero de la localidad que comunicara a los vecinos que debían permanecer en sus hogares porque «las fuerzas militares están a punto de entrar por la carretera de Ávila». Los elementos de izquierda que había en Guadarrama se refugiaron en los bosques más cercanos para esperar acontecimientos. Pero no ocurrió absolutamente nada. En lugar de llegar camiones de Ávila, llegaron desde Madrid, pero cargados de milicianos y policías que ocuparon la población. Lo primero que hicieron fue fusilar a las autoridades fascistas. En total murieron unas quince personas. La historia se repetía en todas partes. En cuestión de horas, a veces de minutos, una población podía cambiar de manos, de manera que las víctimas se convertían de pronto en verdugos y los verdugos en víctimas.

Hubo un intento por parte de los milicianos de apoderarse del Alto de los Leones. Algunos estuvieron muy cerca de conseguirlo, e incluso la radio en Madrid dio la noticia de que lo habían logrado. Pero aquí se repitió la misma historia del puerto de Somosierra. Los militares fascistas, desde su excelente posición en la cima de la montaña, tenían a su merced a los inexpertos milicianos que trabajosamente subían por los repechos del puerto. Los rebeldes habían perseguido a los milicianos y se habían apoderado del sanatorio situado a media ladera.

Por la tarde, subimos un trecho por la carretera que conduce al Alto. Podíamos oír disparos de armas de fuego en los bosques que nos rodeaban. Acompañábamos al general Riquelme, que iba vestido con un mono de color caqui, pero llevaba el distintivo de su graduación colgado del sombrero. Los bosques humeaban con las bombas incendiarias que lanzaban los rebeldes. Muchachas vestidas con el mono azul subían dificultosamente por la ladera del monte llevando cubos de agua, no sé bien si para apagar las llamas o para refrescar a sus sudorosos camaradas. El fuego y el calor del verano convertían al monte en un infierno. Se acercaron unos milicianos a la carretera y hablé con alguno de ellos. Uno era trabajador del metal, tenía cuarenta y cinco años, una mujer y dos hijos. Me dijo que no había cogido un fusil en su vida. Luchaba para salvar la República, para que no se convirtiera en una dictadura militar. Junto a él había una chica alemana, refugiada comunista, pequeña y delgadita, pero incansable trabajadora, según me dijeron. Aquella misma mañana había formado parte de una patrulla de reconocimiento que se había internado hasta más allá de las líneas enemigas.

Junto a estos idealistas de la guerra había también personas de todo tipo, como las prostitutas baratas que inevitablemente acompañaban a todo batallón de milicianos. Digo «baratas» porque las caras estaban del otro lado. Pero la mayoría de las muchachas que se veían en el frente en aquellos días eran las novias, las hermanas o las amigas de los soldados, que habían ido al frente para cocinar y cuidar a los hombres. La criada de la casa en la que yo vivía en Madrid desapareció durante dos semanas para ir al frente de Somosierra a cuidar de sus hermanos. Al cabo de quince días volvió y continuó con el trabajo doméstico como si nada hubiera pasado. La intendencia del ejército republicano no empezó a funcionar hasta un mes después de producirse el alzamiento.

En medio de tanta improvisación y confusión, yo me preguntaba qué impedía a los bien pertrechados militares rebeldes que ocupaban el Alto de los Leones descender de la montaña, tomar el pueblo e iniciar la marcha hacia Madrid. La única explicación es el heroísmo de aquellas gentes sencillas que solo dos semanas antes estaban trabajando en una fábrica, o conduciendo un tranvía o escribiendo cartas en alguna oficina y que ahora, de la noche a la mañana, se encontraban en el frente empuñando un fusil, sin experiencia alguna ni apenas oficiales que les dirigieran. Siempre me había preguntado sobre el apoyo real que tenía la República entre la gente corriente, en la duda de que, llegado el caso, esa gente estuviera dispuesta a morir por ella. La respuesta a aquella pregunta estaba ante mis ojos.

Otro factor que debe tenerse en cuenta era la superioridad de la aviación republicana sobre la rebelde. Por cada avión rebelde había cuatro o cinco republicanos. Cada mañana los aviones republicanos bombardeaban la carretera y las posiciones rebeldes en el Alto de los Leones. Sin embargo, durante la noche los rebeldes tenían plena libertad de movimiento y podían desplazar columnas enteras sin ser molestados.

A nuestro regreso a Madrid, recogimos a Largo Caballero en el puesto de mando donde lo habíamos dejado. Al llegar a la estación de Villalba le esperaba un batallón de centenares de voluntarios socialistas a los que pasó revista. Era el recién formado batallón Largo Caballero. Este no presentaba una estampa precisamente marcial al pasar revista a las tropas que habían formado ante él, pero tampoco era cuestión de pedir peras al olmo a este sindicalista bajito y algo obeso.

Mientras regresábamos a Madrid, sintonizamos en la radio del coche Radio Stuttgart. El locutor hablaba de España, del avance incontenible del ejército de Franco, adjudicándole ciudades que estaban en poder republicano, alabando la nobleza del bando rebelde y denostando la barbarie de die bolshevisten! Cambiamos de emisora y buscamos una inglesa. Transmitían música de baile desde el Radio City de Nueva York. Aquello me irritó aún más que la emisora alemana. Sabía muy bien que la BBC retransmitiría algo más tarde un boletín de noticias sobre España. Pero sería un boletín totalmente aséptico, cuidando muy mucho de no herir, en cada uno de los partes que emitían, la fina sensibilidad de alemanes e italianos. Mientras los germanos estaban poniendo toda la carne en el asador, nosotros lo contemplábamos todo con la fría mirada del observador imparcial, como si aquello no fuera con nosotros. Pronto nos íbamos a enterar de por dónde iban los tiros…

Al llegar a Madrid, nos dirigimos directamente al hotel Gran Vía. Al entrar en el comedor llevábamos un aura de héroes sobre nuestras cabezas. Nuestros colegas se arremolinaban alrededor sin dejar de preguntar: «¿Ha habido una nueva ofensiva?», o «¿Es peligroso el frente?». Nosotros sonreíamos con suficiencia, quitándole importancia al asunto: «¿Peligro? No, ninguno…, solo que al llegar a Guadarrama hay que apartarse de la línea de tiro enemiga para que no te caiga un obús encima…». Y así, entre copa y copa, uno iba olvidándose de los hombres que había dejado en las faldas del Guadarrama, tendidos sobre la pinaza del bosque con unos fusiles en las manos que no sabían usar…

Mi segunda expedición al frente la hice con el periodista de United Press Jan Yindrich y un destacamento de la Cruz Roja. A Madrid habían llegado noticias de un «ataque moro» por la zona de Cebreros. Jan y yo decidimos salir a investigar lo que había de verdad en todo ello. Íbamos en busca de la columna del coronel Mangada, que, según el gobierno, se encontraba en el pueblecillo de Navalperal de Pinares, y según la radio rebelde, había sido expulsado de aquel lugar y se encontraba en plena huida. Naturalmente, no había que fiarse de ninguna de las dos versiones, ya que las emisoras de unos y otros fantaseaban de lo lindo.

No encontramos a Mangada, un general de unos sesenta años cuya lealtad a la República había demostrado hacía años al enfrentarse al general Goded, por lo que fue encarcelado, como antes he señalado. No encontramos a Mangada, pero sí a su lugarteniente. Este nos contó que Navalperal había caído hacía una semana o diez días aproximadamente. No habían encontrado resistencia al entrar en el pueblo porque la mayoría de los rebeldes se habían marchado, pero sí tuvieron que enfrentarse al cura, que les disparaba desde la torre de la iglesia. Desde entonces se habían producido dos ataques de los facciosos, que trataban de reconquistar el pueblo. En el segundo de estos ataques, los rebeldes habían empleado, efectivamente, tropas de infantería mora. No tenía ningún prisionero para demostrármelo, ya que los rebeldes habían huido en dirección a Villacastín, pero sí podía enseñarme los cuerpos de algunos moros que habían muerto en la refriega. Podíamos ir con el destacamento de la Cruz Roja que se disponía a incinerarlos.

La Columna Mangada se componía de unos quinientos o seiscientos voluntarios y varias compañías de soldados. Tenían unas cuantas ametralladoras y dos o tres piezas de artillería ligera. Algunos soldados llevaban máusers, pero la mayoría portaban rifles de época prehistórica. Con tan escasos recursos, la Columna Mangada se había plantado a las puertas de Ávila. Si no había efectuado un asalto a la ciudad fue únicamente por falta de medios.

Nos montamos con los chicos de la Cruz Roja en una ambulancia y nos fuimos en busca de los moros que estaban en tierra de nadie. Siempre me había imaginado a los moros de apariencia más bien insignificante, pero estos eran de enorme estatura. Los dos que vimos estaban medio desnudos y uno de ellos parecía haber contraído una enfermedad sexual. Los camilleros de la Cruz Roja habían vaciado una lata de gasolina sobre los cadáveres y se disponían a prenderles fuego. Jan y yo nos retiramos a prudente distancia, pero los enfermeros insistían en que nos quedáramos a presenciar la quema. Volvimos a Navalperal, donde me encontré con mi viejo amigo Santiago Delgado, a quien había conocido en Madrid trabajando para una compañía inglesa. A pesar de su lamentable estado de salud, Delgado también se había dejado arrastrar por el entusiasmo de aquellos días y había decidido ir al frente, donde se ocupaba de la intendencia del ejército. En aquellos momentos estaba distribuyendo monos azules entre una compañía de guardias civiles leales a la República y que, con evidente nostalgia, abandonaban sus tricornios y sus uniformes verdes. Pocas semanas más tarde supe que Delgado había muerto, agotado por un trabajo que ni su edad ni su salud le permitían ya realizar.

Pocas horas después Jan y yo estábamos sentados en un restaurante de El Escorial, disfrutando de un magnífico pollo asado. ¡Hay que ver cómo se habitúa el cuerpo a los avatares de la guerra! Allí estábamos nosotros comiendo como si tal cosa, totalmente ajenos a otra carne asada que, pocas horas antes, había perturbado nuestro delicado olfato. Pero nos sentíamos satisfechos porque podíamos demostrar que los moros estaban luchando en la meseta castellana, que aquello no era «insidiosa propaganda bolchevique», como decía Radio Stuttgart. Aquellos moros suponían una irónica jugada de la Historia. La España católica y feudal había tardado ocho siglos en deshacerse de sus invasores musulmanes, y ahora esa misma España los traía de nuevo a la Península como aliados en una supuesta cruzada cristiana. Al no contar con el apoyo popular, la España feudal había tenido que recurrir a sus enemigos ancestrales para poder conquistar su propio país, doblegando así la voluntad de hombres y mujeres libres.

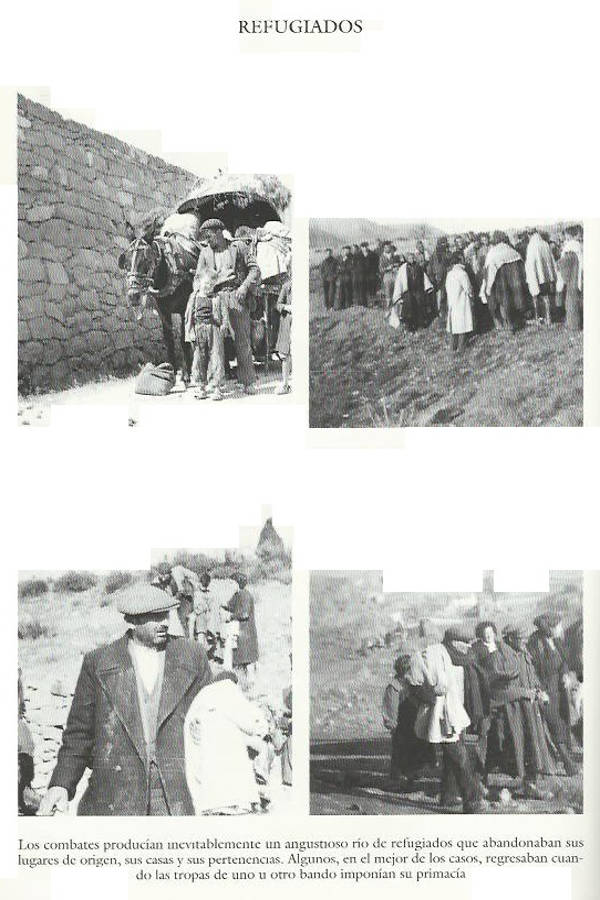

Las tropas moras habían llegado de Marruecos a bordo de aviones Junker alemanes que estaban realizando un transporte masivo de soldados a través del estrecho de Gibraltar. La operación estuvo a cargo del coronel von Scheele, a quien Franco había felicitado con estas significativas palabras: «Enhorabuena, von Scheele. Si no llega a ser por usted…». En un mes, von Scheele y sus hombres transportaron catorce mil hombres desde Marruecos a la Península, diez mil soldados moros y cuatro mil legionarios españoles. Después de la caída de Badajoz, el 14 de agosto, aquellas tropas moras se habían dirigido hacia el centro de la Península y, unos días después de que nosotros estuviéramos allí, atacaban y tomaban el pueblo de Peguerinos.

Parece ser que las tropas moras estaban muy bien equipadas y que uno de cada seis hombres portaba un fusil automático. El bloqueo del estrecho de Gibraltar por parte de la marina republicana había obligado a Franco a recurrir a la Luftwaffe para el transporte de tropas por vía aérea. Parece ser que uno de aquellos gigantescos aviones Junkers que Hitler había enviado a España aterrizó en el aeropuerto de Madrid por equivocación y tuvo que despegar a la desesperada al darse cuenta de su error. Lo mismo les había ocurrido a dos aparatos italianos que tuvieron que repostar en un aeropuerto del Marruecos francés. Según parece, pidieron ayuda y un aparato nacional les sobrevoló y dejó caer un paquete con uniformes de la Legión española. Las instrucciones que recibieron eran que debían disfrazarse de legionarios españoles y presentarse ante las autoridades francesas alegando que pertenecían a un destacamento de la Legión española en Nador y que se habían quedado sin combustible. A estas farsas —que, por supuesto, no engañaban a nadie— había que recurrir para mantener la ficción de la no intervención. Alemania ni siquiera se molestaba en disimular: cuando la aviación republicana se dirigía hacia Ceuta para bombardear el puerto donde se estaba desembarcando material de guerra para el ejército nacional, pudo comprobar que el temible acorazado Deutschland patrullaba las aguas de esa ciudad, haciendo así imposible la incursión aérea.

Las pruebas de la intervención de Alemania e Italia estaban a la vista del que las quisiera ver, pero las democracias europeas preferían apartar los ojos mientras la invasión llegaba hasta el corazón de España. Y nosotros acabábamos de certificar la masiva presencia de tropa mora en el centro de la Península. Quedaba claro lo dicho anteriormente, que, después de la toma de Badajoz el 14 de agosto, una división de soldados marroquíes —alrededor de mil quinientos hombres— se había dirigido hacia el centro de la península y atacado diversos pueblos en la sierra de Guadarrama. Luis Quintanilla me contó que una avanzadilla de tropas moras había tomado por sorpresa el pueblo de Guadarrama. Quintanilla llegó poco tiempo después con refuerzos de las milicias socialistas, que lucharon casa por casa y empujaron a los moros fuera del pueblo. Me contaba Quintanilla que en una de las casas había visto a una niña de catorce años que acababa de ser violada por los moros y a una pareja de ancianos que yacían en la cama con sendas balas en las cabezas. También había visto a los milicianos ejecutar a los prisioneros moros que habían tomado. Aquellas escenas de muerte y violación en el pueblo de Guadarrama darían la vuelta al mundo, ya que Quintanilla las plasmó en unos dibujos al carboncillo que se expusieron en Nueva York y las fotos de sus dibujos fueron ampliamente difundidas.