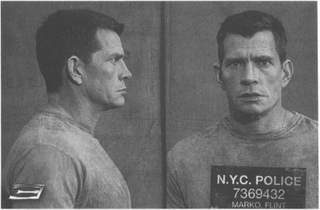

Ficha policial del maleante Flint Marko, antes de convertirse en El Hombre de Arena, acérrimo enemigo de Spiderman, en Spiderman 3, de Sam Raimi (2007).

Ser natural es la más difícil de las poses.

Oscar Wilde

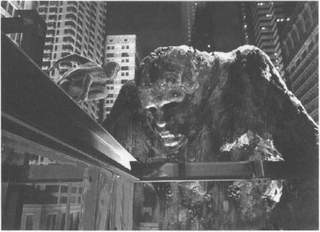

Según se cuenta en la Enciclopedia Marvel de Spiderman, William Baker era tan sólo un niño cuando fue abandonado por su padre. No teniendo ni para comer, enseguida cayó en la tentación de la delincuencia. Para desenvolverse en el mundillo del hampa, adoptó el nombre falso de Flint Marko. Así, acabó entre rejas. Al cumplir su condena, buscó a su antigua novia, pero ésta había preferido no esperarle, optando por jugar a papás y a mamás con el gángster Vic Rollins. El siguiente paso fueron los crímenes pasionales, que dejaron un reguero de sangre por toda la ciudad. Encarcelado de nuevo, consiguió fugarse por un desagüe y se refugió, cómo no, en unas instalaciones dedicadas a la investigación nuclear. Como ya es habitual en el mundo del cómic, nunca trae buenas consecuencias guarecerse en sitios semejantes y, claro, pasó lo que tenía que pasar. Durante uno de los numerosos experimentos, Marko sufrió una exposición accidental que le acarreó unas terribles e inesperadas consecuencias. Su cuerpo podía adquirir la consistencia de la arena, cuya forma y tamaño era capaz de controlar mentalmente. Surgía así, en el número 4 de Amazing Spider-Man (1963), el increíble «Hombre de Arena». Más de 40 años después, el mismo personaje apareció en la segunda secuela de la última versión cinematográfica del «hombre araña», Spiderman 3 (Spider-Man 3, 2007). En este filme, la historia de Flint Marko se modifica sensiblemente para hacerle responsable de la muerte del tío de Peter Parker. Esta vez, las instalaciones nucleares donde encontraba refugio el William Baker original se han cambiado por un centro de investigación en física de partículas. Durante su huida de la policía, Marko se precipita en un recinto donde se pretende llevar a cabo una prueba de «desmolecularización» de una pila de arena ordinaria. Uno de los técnicos de la sala de control del experimento percibe un cambio en la masa que se encuentra en la trampa donde ha caído Flint. No detienen la prueba porque atribuyen este imprevisto a «algún pájaro» que, suponen, saldrá de allí pitando en cuanto comience el ajetreo de aparatos luminosos y zumbadores. ¿Habrán visto alguna vez un ave de 85 kg?

Ficha policial del maleante Flint Marko, antes de convertirse en El Hombre de Arena, acérrimo enemigo de Spiderman, en Spiderman 3, de Sam Raimi (2007).

Al cabo de unas horas, nuestro arenoso supervillano despierta y se encuentra a sí mismo trocado en un buen montón de sílice. Cual gacela recién nacida, y tras unos primeros intentos fallidos, logra enseguida dominar el control de su forma, tamaño y compacidad, llegando a ser capaz de asir objetos sólidos sin disgregarse. Con este superpoder y una ciega sed de venganza ya tenemos los ingredientes para una nueva aventura de nuestro amigo y vecino… Spiderman.

Spiderman consigue derrotar al Hombre de Arena con un aspirador industrial.

Cuando se estrenó Spiderman 3, pensé que nunca sería capaz de escribir algo donde pudiese estudiar la física de un tipo capaz de transformarse en un castillo de playa, ni tampoco la de un ser vivo procedente del espacio cuya habilidad consistiera en cubrir un cuerpo de un huésped con una especie de regaliz negro. Pero, hete aquí que mi deslumbrante capacidad de relacionar ficción con realidad volvió a sacudirme con un chispazo fulgurante de inspiración y recordé un artículo del que había oído hablar unos años atrás. En este trabajo, publicado en 1987 por la prestigiosa revista Physical Review Letters, sus autores Per Bak, Chao Tang y Kurt Wiesenfeld establecían las bases de una nueva teoría, denominada «criticidad auto-organizada». Estos sesudos señores se dieron cuenta de que muchos de los sistemas complejos que podemos encontrar en la naturaleza parecían comportarse de una forma muy peculiar. Dichos sistemas complejos —y con lo de complejos quiero decir que están formados por un enorme número de elementos constitutivos que interactúan entre sí unos con otros— presentaban unas propiedades globales que no parecían corresponderse con la suma de las propiedades de cada uno de los constituyentes individuales, es decir, aparecían comportamientos no lineales. Con un ejemplo menos abstracto se entiende mejor. Imaginad que estáis formando parte de una manifestación que aboga por la igualdad entre hombres y superhéroes. Todos sois muy buenas personas y para nada violentos cuando estáis solos en vuestros cálidos hogares. En cambio, cuando os dirigís todos de la mano y lanzando eslóganes a los cuatro vientos, un no sé qué adrenalínico os bulle en vuestro interior y sentís unas irrefrenables ansias destructoras contra las papeleras y las cabinas telefónicas. Esto es lo que quiero decir con que el comportamiento del todo (la muchedumbre reivindicadora) no es la suma de las partes (cada buena persona, por separado). Pues bien, el doctor Bak y sus colaboradores notaron que este comportamiento no era en absoluto excepcional, sino al contrario, parecía abundar en el mundo físico. Efectivamente, encontraron todo tipo de sistemas que presentaban un comportamiento crítico auto-organizado: los incendios forestales, los terremotos, el tráfico en las ciudades, los mercados financieros, etc.

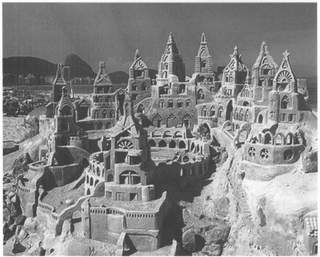

El modelo que se utiliza, desde entonces, como paradigma de la teoría de la criticidad auto-organizada es el denominado modelo de la pila de arena, un sistema que puede a simple vista parecer enormemente simple y que, sin embargo, no lo es. Los modelos de pila de arena se han estudiado tanto desde el punto de vista puramente teórico (con ayuda de simulaciones numéricas por ordenador) como desde una perspectiva puramente experimental. Los primeros en llevar esta experiencia a cabo fueron Glenn A. Held y sus colaboradores, mientras trabajaban en los laboratorios de IBM en el año 1990. El experimento que idearon consistía en dejar caer arena desde un embudo (un tanto sofisticado, pues era capaz de dejar pasar los granos de uno en uno) sobre una plataforma plana y circular. Los granos iban depositándose allí a razón de uno cada 15 segundos. Empezaron por colocar una base de 4 cm de diámetro. Empleando una balanza de precisión (que alcanzaba a medir la diezmilésima de gramo), medían la masa de cada grano de arena individual. Dejaron depositarse la arena ininterrumpidamente durante 2 semanas…, y observaron. ¿Qué observaron? Pues que en ciertos momentos, que resultaban del todo impredecibles, se producían avalanchas. Como eran capaces de pesar en todo momento la cantidad de arena que se encontraba sobre la plataforma, siempre sabían el número de granos que se habían precipitado por la ladera de la pila que se formaba. Llegaron a varias conclusiones muy llamativas. Por un lado, tenían lugar avalanchas de todos los tamaños. Por otro, el número de avalanchas de un determinado tamaño disminuía con éste, es decir, había pocas avalanchas muy grandes, algunas más eran sólo grandes y otras muchas eran pequeñas. Pero siempre terminaban ocurriendo, y el momento del acontecimiento era totalmente impredecible.

La pila de arena siempre parecía evolucionar hacia un estado crítico, que tenía lugar para una inclinación también crítica de la pendiente. Este momento particular aparecía en el preciso instante en que la cantidad de arena que salía por el embudo era igual que la que se derramaba fuera de los límites de la plataforma circular sobre la que se depositaban los granos. A partir de esta situación crítica, el sistema podía sufrir una avalancha de cualquier tamaño en cualquier instante. Cuando esto sucedía, el sistema volvía de nuevo a auto-organizarse hasta volver a alcanzar el punto crítico. ¿No resulta obvio ahora el nombre de criticidad auto-organizada? Held y sus colegas aún obtuvieron una conclusión más sorprendente. Cambiaron la plataforma circular de 4 cm de diámetro por otra de 8 cm. Y lo que observaron fue que tan sólo se producían avalanchas de gran tamaño, desapareciendo las pequeñas por completo.

¿Existe una razón por la que los niños construyen sus castillos de arena cerca del mar?

Llegados a este punto, parece bastante evidente que nuestro sorprendente hombre de arena lo tiene realmente crudo para controlarse, pues o bien conoce mejor que nosotros los recovecos de la teoría de la criticidad auto-organizada o bien dispone de un mecanismo secreto para manipular sus molestos y picosos granos. Por todo su arenoso cuerpo abundan regiones formadas por pilas de arena de todos los tamaños posibles. Así pues, tarde o temprano, sufrirá avalanchas impredecibles de todos los tamaños imaginables, incluidas unas pocas de proporciones catastróficas que le dejarán hecho un amorfo de cuidado. Ni siquiera le serviría humedecerse, pues también se demuestra que la arena húmeda alcanza, igualmente, un estado crítico, siempre que uno no se exceda en la cantidad de agua, como hace el mismo Spiderman (esta vez con el impresionante traje negro simbiontizado) y acabe provocando una disgregación total de la pila. La única diferencia con respecto a la arena seca es que, esta vez, la pendiente crítica de la montañita es ligeramente superior. Quizá por eso los niños construyen sus castillos de arena junto a la orilla del mar…

¿Continuará…?