Planeta prohibido. Película dirigida por Fred M. Wilcox, estrenada en 1956, trece años antes de que el hombre llegara a la Luna.

La gente puede tener su modelo T en cualquier color.

Siempre que ese color sea negro.

Henry Ford

Cuando se estrenó en 1956 la película Planeta prohibido (Forbidden Planet) pocos eran los que creían que el hombre podría alcanzar en tan sólo 13 años la superficie de la Luna, nuestro único satélite natural. Por ello, la voz en off que se escucha durante las primeras secuencias nos informa a los ya enterados espectadores que «en la última década del siglo XXI, los hombres y mujeres han conseguido poner el pie en la Luna…». ¡Menuda hazaña! Y, claro, esto nos parece tan ingenuo hoy en día que no podemos dejar de asistir al resto de la cinta con una cierta mezcla de desconfianza y asombro. Un poco más adelante, continúa la misma voz en off, se asegura que en el año 2200 se han alcanzado todos los planetas del sistema solar y que, más o menos por la misma época, se ha conseguido viajar a la velocidad de la luz, para superarla con creces poco tiempo después. Es en este mundo tecnológicamente súper avanzado donde se desenvuelven los protagonistas, a bordo de la nave Planetas Unidos C-57-D, en misión de rescate hacia el planeta Altair IV, en órbita alrededor de la estrella de la secuencia principal Altair. Al descender sobre la superficie de Altair IV, un miembro de la tripulación queda sorprendido y estupefacto ante la visión del cielo, de un extraño tono verdoso. Otro compañero le contesta inmediatamente que prefiere el azul del firmamento de la Tierra. Me centraré aquí en este tema.

Planeta prohibido. Película dirigida por Fred M. Wilcox, estrenada en 1956, trece años antes de que el hombre llegara a la Luna.

Puede que muchos de vosotros, entrañables lectores, sobre todo los que poseáis una cierta afición por la lectura de ciencia divulgativa, ya conozcáis las razones profundas por las que el cielo que podemos observar desde la superficie de nuestro precioso planeta resulta de un azul espectacular. Pero yo voy a llevar la cuestión un poco más allá, si cabe. Supongamos que, efectivamente, el cielo es azul porque bla, bla, bla… Ahora bien, ¿puede haber cielos de otros colores en otros mundos? Dicho de otra manera: ¿es el azul de nuestro cielo exclusivo del planeta en que vivimos? ¿Depende este color de la composición particular de nuestra atmósfera? A ver, ¿qué opináis ahora? ¿Cuántos sabéis la respuesta a estas preguntas? Ajá, me lo temía. Casi ninguno. Pues, hala, a leer y a disfrutar, que aún queda un rato de capítulo…

En otro de los instantes iniciales de Planeta prohibido, el capitán se dirige a la tripulación para darle una serie de datos físicos sobre el planeta Altair IV, en el que se disponen a aterrizar. Más o menos, en estos términos:

«Estamos entrando en la atmósfera de Altair IV. No se necesitan trajes acondicionados para tomar tierra. El contenido en oxígeno es un 4,7 más rico que el de la Tierra. La gravedad es 0,897».

De estas palabras, no resulta demasiado osado deducir que Altair IV es un planeta de tipo terrestre, no muy diferente al nuestro. Lo único que apreciaríamos al caminar por su superficie es que nuestro cuerpo sería casi un 10 % más ligero de lo habitual. Además, nos notaríamos un tanto más eufóricos y contentos debido al oxígeno extra. Ahora bien, si ambos planetas son tan parecidos (incluso en la composición de sus respectivas atmósferas), cómo es que los cielos son tan diferentes. ¿Puede cambiar el color de los mismos únicamente por una proporción ligeramente menor de oxígeno y, consecuentemente, mayor de nitrógeno?

Fotograma de la película Planeta prohibido, de Fred M. Wilcox (1956).

Para aquellos de vosotros que aún no sepáis por qué el cielo de la Tierra es azul, allá voy. Los que ya lo crean saber, mejor sigan leyendo, de todas formas. Bien, se trata de entender el comportamiento que tiene la luz cuando interacciona con la materia, pues puede hacerlo de formas distintas. Ojo, que no pretendo en absoluto disertar aquí y ahora sobre el sexo de los ángeles y aburriros con un montón de conceptos, leyes y principios sobre la óptica y el electromagnetismo, cosa que, por otra parte, es la que se suele hacer con los incautos estudiantes en los cursos formales. A vosotros os lo pondré más fácil y me fijaré únicamente en los argumentos clave, expresándome con los términos más simples que sea capaz de encontrar. Todos sabemos que la luz que proviene del Sol es blanca, más o menos. Esto no es más que una impresión puramente subjetiva de nuestros ojos, que la interpretan de ese color debido a que recibimos simultáneamente y de forma superpuesta todas las longitudes de onda (colores puros) distintas. La realidad es que nuestra estrella emite luz con un rango espectral muy definido y que se parece enormemente al de un cuerpo negro que se encontrase a unos 6.000 °C. Esta palabrería tan rimbombante quiere expresar que, en definitiva, del Sol recibimos luz de todos los colores posibles, pero en cantidades diferentes, siendo la componente predominante la amarilla verdosa. Pues bien, cuando esa luz llega hasta la atmósfera terrestre, interactúa con las moléculas de oxígeno y nitrógeno que allí se encuentran. Estas moléculas se ponen a vibrar sacudidas por la alegría luminosa que les llega desde 150 millones de kilómetros de distancia y, tras un instante de tiempo muy breve, vuelven a reemitir la luz. Pero el tamaño de estas moléculas es tan pequeño (incluso menor que la longitud de onda de la luz que reciben) que ocurre un fenómeno muy curioso, llamado dispersión de Rayleigh, el cual consiste en que los fotones se ven desviados por aquéllas en todas las direcciones posibles. Y no solamente se ven desviados, sino que este cambio de dirección que experimentan depende enormemente de la longitud de onda de los fotones procedentes del Sol. Cuando digo enormemente, me refiero en concreto a la cuarta potencia, es decir, que partículas de luz de una longitud de onda doble que otras experimentan una dispersión de Rayleigh 16 veces menor. La consecuencia es clara. La luz que se verá más desviada en todas direcciones (y, por tanto, abarcará todo el cielo) respecto de su dirección original será aquella que presente la longitud de onda más pequeña o, lo que es lo mismo, la correspondiente al color violeta del espectro visible. Luego vendrían la del azul, verde, amarillo, naranja y, por último, rojo. Así que, según esto, el color de nuestro cielo debería ser violeta. En cambio, lo vemos de un azul intenso, limpio, perfecto… ¿Cuál es la razón? ¿Está la física equivocada? Bueno, lo cierto es que no (¿qué sería de mí y de mi sueldo?). La razón de que no veamos un precioso cielo violeta es doble. Por un lado, el Sol, nuestro Sol, emite muy poca cantidad de luz de ese color. Por otro lado, nuestros ojos están mucho más sensibilizados al color azul que al violeta; de hecho, el cristalino absorbe fuertemente en este extremo del espectro visible. Así, el siguiente color en una escala de mayor a menor dispersión es el azul, y ésa es la razón de que sea el que percibimos.

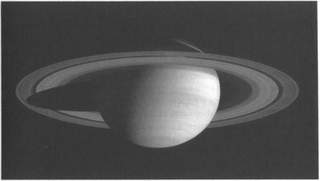

El planeta Saturno, fotografiado por la sonda espacial Cassini.

Pero aquí no acaba la cosa. Todos hemos visto nubes en el cielo y sabemos que son de un blanco resplandeciente o bien de un gris amenazador, cuando se avecina lluvia. Igualmente, hemos presenciado cielos de un color rojo intenso, tanto al amanecer como durante el crepúsculo. ¿Dónde está ahora nuestra amada física y qué tiene que decir al respecto? Tranquilos, que no cunda el pánico. ¿Recordáis que unas líneas más arriba os dije que las moléculas de oxígeno y nitrógeno presentes en la atmósfera poseían tamaños menores que la longitud de onda de la luz solar? Pues en el caso de las nubes esa afirmación deja de ser válida, ya que las moléculas de agua, que es de lo que están hechas las nubes, se encuentran más juntas formando gotitas de un tamaño que ya no es en absoluto comparable a la longitud de onda de los fotones. Cuando éstos interaccionan con las gotas de agua, la dispersión dominante no es la de Rayleigh, sino que recibe el nombre de dispersión de Mie.

Una característica de esta dispersión es que resulta prácticamente independiente del color de la luz. Por lo tanto, como el agua es incolora y la luz que le llega del Sol es blanca, las nubes, tal y como las vemos, también serán blancas. En ocasiones, cuando las nubes son muy densas o gruesas, el efecto de la dispersión de Mie no es otro que atenuar o disminuir la intensidad de la luz que llega hasta nosotros, es decir, la propia nube absorbe gran cantidad de la luz que recibe. El resultado es que la vemos de color gris oscuro. Mejor ponerse a cubierto. Por contra, si las nubes son muy tenues, aún puede percibirse un tono azulado en las mismas. En cuanto al arrebol del orto y el ocaso, lo que sucede es que estamos observando el cielo en la misma dirección en la que proviene la luz. En este caso, como los colores violeta, azul y verde son los más dispersados y tienen que atravesar una capa de aire tanto más espesa cuanto más bajo esté el Sol sobre el horizonte, también les ocurrirá que, al final, perderán casi toda su energía (la energía de un fotón es inversamente proporcional a su longitud de onda, siendo más energéticos los violeta, luego los azules y así, sucesivamente, hasta el rojo) y no llegarán hasta nuestros ojos, permaneciendo únicamente los menos dispersados (los de mayor longitud de onda) como los amarillos, anaranjados y los rojos. Únicamente en ocasiones excepcionales de estabilidad atmosférica, resulta posible contemplar otros colores como el verde en el borde superior del astro solar (muy rara vez el azul) durante un lapso de tiempo de unos pocos segundos. Este fenómeno se denomina «rayo verde» y ya fue tratado por el mismísimo Jules Verne en su novela homónima publicada en el año 1882. Verne se dejó seducir por una leyenda que afirmaba que dicho resplandor efímero era tan difícil de presenciar que aquella pareja que lo consiguiese encontraría el verdadero amor para siempre. Actualmente, sabemos que, en realidad, no resulta tan dificultoso y que incluso puede darse dicho fenómeno en otros cuerpos astronómicos, como la Luna.

La sonda espacial Cassini fotografió los asombrosos cielos azules del hemisferio norte del planeta Saturno.

A la vista de todo lo anterior, parece bastante claro (aunque no me atrevo a poner las manos en el fuego) que el color de los cielos esta más relacionado con el tamaño relativo de las partículas que conforman la atmósfera en relación con la longitud de onda de la luz que con la propia composición particular del aire. Al menos, así opinan los expertos de la NASA, que pudieron observar atónitos las fotografías enviadas en enero de 2005 por la sonda espacial Cassini, donde se apreciaban los maravillosos cielos azules del hemisferio norte del planeta Saturno, a pesar de que la atmósfera de nuestro vecino anillado es completamente distinta a la nuestra. Sin embargo, lo que les resultó extraño a los científicos norteamericanos fue que en el hemisferio sur la cosa era totalmente diferente, pues allí resultaba que el cielo era amarillo, algo que también parece tener lugar en Venus. La explicación más plausible es que, tanto en nuestro vecino más próximo como en el hemisferio austral de Saturno, haya una gran presencia de nubes (de ácido sulfúrico en el primero y de hidrógeno en el segundo).

Para ir finalizando, quizá lo que han contemplado nuestros amigos del C-57-D no haya sido otra cosa que un espejismo producido por la repentina borrachera de oxígeno. Después de todo, ¿qué se puede esperar de unos tipos que han superado la velocidad de la luz, viajan a toda pastilla durante más de un año, frenan de sopetón y se sorprenden de ver un robot al que no le encuentran mejor uso que fabricar hectolitros de güisqui?