Sunshine. Cartel de la película dirigida por Danny Boyle en 2007, que plantea la muerte del Sol, y por tanto de la humanidad.

En la vida hay tres clases de personas: los que saben contar y los que no.

Homer Simpson

«El Sol se muere […]. La Tierra sufre un invierno solar.» De esta sugerente manera principia el filme Sunshine (2007). La verdad es que el comienzo es muy prometedor, aunque nada nuevo, ya que temas similares han sido tratados en otras películas como Crisis solar (Solar Crisis, 1990) y Supernova (2005), por citar un par de ellas. La acción se desarrolla en un futuro no demasiado lejano donde, por ejemplo, el edificio de la ópera de Sidney aún se mantiene en pie, a pesar de nuestro poco cuidado con la preservación de las construcciones emblemáticas en las películas de ciencia ficción cuya acción se desarrolla en un tiempo por venir. Siete años después de la partida de la nave Icarus 1, desaparecida durante su misión de reactivar el núcleo del Sol, parte la Icarus 2. Parece que no era muy urgente la salvación del planeta, ya que no se construyeron las dos naves simultáneamente, como ocurre con el artilugio generador de agujeros de gusano que se muestra en el filme Contact (1997). A bordo, ocho tripulantes (¿no os recuerda a la auténtica obra maestra Alien, el octavo pasajero?) con una misión que cumplir de casi cuatro años de duración. La nave Icarus 2 también parece tener un asesor electrónico llamado Icarus que, a su vez, recuerda a Madre, el ordenador de a bordo de la maravillosa Nostromo. La misión consiste, ni más ni menos, en llegar al Sol y liberar en su centro una carga explosiva que contiene «todos los materiales fisibles de la Tierra», tal y como afirma Capa, el físico de la misión y la persona más cualificada para tomar según qué decisiones a bordo (¿alguien lo ponía en duda?). Una vez soltada la bomba, los tripulantes disponen únicamente de cuatro minutos para salir de allí cual alma que lleva el diablo.

Sunshine. Cartel de la película dirigida por Danny Boyle en 2007, que plantea la muerte del Sol, y por tanto de la humanidad.

«Después de esos cuatro minutos se encienden los propulsores. En ese momento, la bomba se introduce por el agujero coronal del Polo Sur solar por una apertura del campo magnético. Temperatura: 37.000 grados […]. Entre los propulsores y la gravedad del Sol, la velocidad de la bomba será tan alta que el espacio y el tiempo se entremezclarán.»

¿No resulta extrañamente familiar el asunto de arreglar los grandes problemas de la humanidad a base de bombazos a mansalva? Y creo recordar que casi nunca servía de nada y eso a pesar de que, seguramente, poseemos un arsenal en absoluto despreciable. Pero nada, erre que erre. Encima, en esta ocasión, se han dilapidado todos los materiales fisibles (es decir, susceptibles de sufrir fisión nuclear) que había sobre la faz de nuestro moribundo planeta. ¿Qué llevaría entonces a bordo la primera nave, la Icarus 1? ¿Todos los materiales «risibles» (es decir, susceptibles de dar risa) de la Tierra? ¿Fracasaría porque se les destapó la caja contenedora y empezaron a desternillarse de risa todos los tripulantes? En fin, queridos lectores, me perdonaréis este peculiar sentido del humor en este capítulo, pero es que desde que vi El núcleo (The Core, 2003), no había asistido a otro espectáculo semejante de errores, inconsistencias y despropósitos científicos (no juzgo la película en otro sentido, pues eso compete a otros más cualificados). Entre ellos, los clásicos de toda la vida como son el sonido de la nave en el espacio o la aparente y mágica presencia de gravedad en el interior de la nave sin que ésta ejecute un movimiento de rotación. Ya en el minuto cuatro de película, se ve al tripulante chino (Trey) cocinando en un bol una deliciosa receta, muy apta para una dieta en el espacio (¿para qué se gastarán millones de dólares y euros la NASA y la ESA en investigación?). Y en este momento, me viene a la mente la misma cuestión que en El núcleo, a saber: ¿por qué se envía a misiones tan peligrosas una nave tripulada? Más tarde (minuto 17) nuestros héroes se encuentran con la nave de la primera misión, la Icarus 1, y el capitán Kaneda se dirige al ordenador de a bordo en los siguientes términos:

«Icarus, calcula nuestra trayectoria siguiendo la asistencia gravitatoria alrededor de Mercurio […]. Ahora calcula la posición de la baliza de la Icarus 1».

Para poder dirigirse a la nave a la deriva, la Icarus 2 debe modificar su trayectoria y, en lugar de hacer los cálculos el computador, Trey (el chino cocinero) dice:

«Para cambiar la trayectoria he tenido que usar el control manual. Yo mismo he hecho los cálculos».

Este tipo es un fenómeno. ¿Se habrá puesto alguna vez a calcular realmente una órbita, aunque sea muy sencilla? Sinceramente, dudo que nadie lo haya intentado con papel y lápiz, a no ser que su tiempo de ocio sea comparable a la edad de una tortuga gigante de Galápagos. Como no podía ser de otra manera, las consecuencias de semejante hazaña no os las voy a contar, para no destriparos excesivamente la emoción. Pero no me negaréis que la contradicción es manifiesta, escandalosa y capaz de ruborizar al más crédulo. Vale, vale, me diréis que ya me estoy excediendo y tenéis razón. Esas cosas las hacen los guionistas para no estropear el dramatismo. De acuerdo. Pero es que hoy me siento guerrero, y eso que todavía no he empezado con el capítulo propiamente dicho.

Bien. Allá voy. Antes de nada, una pregunta nimia: ¿cuál es la razón por la que se muere el Sol? En la película no se dice nada en absoluto acerca de esto. Así que (se aceptan sugerencias) supondré que el motivo se debe a que nuestra estrella ha agotado su combustible, el cual está constituido principalmente por hidrógeno. El Sol ha estado consumiendo núcleos de átomos de hidrógeno durante los últimos 4.500 millones de años a un ritmo aproximado de 100 billones de billones de billones cada segundo. Para hacer esto, el hidrógeno sufre un proceso denominado fusión nuclear, durante el cual núcleos de átomos ligeros se unen para formar otros más pesados, liberando una cantidad enorme de energía, según la célebre ecuación de Einstein que relaciona la energía con la masa y el cuadrado de la velocidad de la luz. Siguiendo las teorías establecidas y actualmente aceptadas de la evolución estelar, al Sol aún le queda combustible para otros 5.000 millones de años. Resulta entonces que la premisa en que se basa Sunshine es bastante improbable, por no decir ostentosamente absurda o imposible. Pero esto no es lo peor. Aunque diésemos por cierto que, efectivamente, el Sol ha consumido casi todo su hidrógeno y éste se haya transformado, a su vez, en helio (como afirma también la teoría de la evolución estelar), debería ocurrir una contracción del núcleo del Sol que fuese capaz de elevar la temperatura del mismo hasta alcanzar la necesaria para que tuviese lugar la fusión del helio (esta temperatura resulta ser mucho más elevada que la del hidrógeno). Como este proceso es muy violento, lo que hace la estrella es aumentar su luminosidad de forma relativamente repentina (según una escala de tiempos estelar). Este aumento en el brillo aparente del Sol iría acompañado de una expansión descomunal de las capas que rodean el núcleo, hasta tal punto que la superficie solar engulliría a Mercurio y Venus, y alcanzaría incluso la órbita de la Tierra, reduciéndonos a carboncillos humeantes. A esta fase de la evolución de las estrellas se la conoce como «fase de gigante roja». Durante la misma, se expulsa gran cantidad de materia de las capas externas de la estrella. Al final, dependiendo de la masa original de la estrella (la que tenía al nacer), se irá apagando y enfriando paulatinamente hasta convertirse en una enana blanca. Estrellas de masas mayores pueden terminar sus días como estrellas de neutrones o púlsares e incluso agujeros negros. Pero nuestro Sol acabará irremisiblemente sus días como una vulgar y poco atractiva enana blanca.

Los acérrimos defensores de los guionistas estaréis tentados de justificar el argumento diciendo que es posible que nuestros modelos teóricos sobre evolución estelar puedan estar profundamente equivocados. Al fin y al cabo, los fenómenos astrofísicos suelen ser muy difíciles de simular en un laboratorio terrestre, por no decir imposible. Así que supongamos que esto es cierto y que el Sol es mucho más anciano y decrépito de lo que suponemos, que el rollo patatero de la gigante roja es mentira y que la órbita terrestre no se ve churruscada por la expansión estelar. Ahora bien, ¿qué efectos produciría una enorme bomba de fisión colocada en el centro del Sol? Pues, aunque me cueste mucho reconocerlo, no tengo ni la más remota idea. ¿Alguien me puede socorrer? A pesar de esto, se puede avanzar algo más en el razonamiento. Para un científico, lo importante es tener siempre varias alternativas a la hora de solucionar un problema. La luz que recibimos en la Tierra procedente del Sol, viene en forma de fotones. Estos fotones se producen en el centro del Sol y son el resultado de la fusión nuclear que allí tiene lugar. Pero estos mismos fotones deben viajar hasta la superficie de nuestra estrella, para luego realizar su viaje hacia la Tierra, donde los recibimos con los brazos abiertos unos 8 minutos después de abandonar la superficie solar. Y aquí surge la dificultad. Debido a la enorme densidad que tiene el núcleo del Sol, estos fotones chocan constantemente con otras partículas, recorriendo por término medio unos 2 cm entre cada dos colisiones consecutivas y experimentando entre 1 billón y 10 billones de ellas hasta alcanzar, finalmente, la fotosfera. Esta distancia recorrida por los fotones se denomina recorrido libre medio. Teniendo en cuenta que el radio del Sol es de unos 700.000 km, es relativamente sencillo determinar que el tiempo necesario para que en la Tierra nos enterásemos de que la misión de la Icarus 2 ha tenido éxito estaría comprendido entre 100.000 y un millón de años.

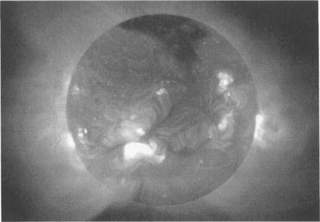

Imagen del Sol en rayos X.

Al principio de la película, Capa envía un mensaje a su familia en el que les dice lo siguiente:

«Sabréis que hemos tenido éxito unos 8 minutos después de haber depositado la bomba. Recordad: la luz tarda 8 minutos en llegar desde el Sol a la Tierra. Lo único que tendréis que hacer es buscar un ligero aumento del brillo en el cielo. Si una mañana os despertáis y hace un día particularmente hermoso, lo habremos logrado».

Este monólogo me recuerda el chiste ése de «os traigo dos noticias: una buena y otra mala, ¿cuál queréis primero?». Yo comenzaré por la buena. Efectivamente, la luz de la superficie del Sol tarda 8 minutos aproximadamente en alcanzar la superficie de la Tierra. ¡Correcto! ¡Bien por el físico de la misión! Ay, pero la noticia mala es que los fotones creados en el centro del astro rey deben llegar hasta la superficie y ello les llevará un buen rato. Largo invierno solar nos espera… ¡Abrigaos!