La mosca. Fotograma de la película de 1958 dirigida por Kurt Neurnann, que trata sobre un viejo anhelo de la ciencia, la teletransportación.

Nada es particularmente difícil si se lo divide en pequeñas tareas.

Henry Ford

En el año 1958 se estrenó el ya considerado como clásico del cine de terror La mosca (The fly), aunque también se le suele incluir en el género de ciencia ficción. Protagonizada por una de las estrellas de la época, el sin par Vincent Price, la película (basada en un relato corto del mismo título de George Langelaan, publicado originalmente en la revista Playboy) trata sobre un viejo anhelo de la ciencia especulativa como es el teletransporte, es decir, la capacidad de viajar sin un vehículo, nave o similar. El científico André Delambre trabaja en el diseño y construcción de un dispositivo capaz de teletransportar a una persona, con el altruista fin de acabar con algunos de los grandes problemas que padece la humanidad. Como no podía ser de otra forma, los primeros intentos resultan fallidos al probar con objetos inanimados como un plato de cerámica, en el que aparece una inscripción que resulta quedar invertida (como cuando ponemos un texto frente a un espejo) al ser enviada desde la cápsula emisora hasta la cápsula receptora, situada a varios metros de distancia. Una vez solucionado el problema técnico, Delambre decide ir un paso más allá y pasa a experimentar con seres vivos. La involuntaria cobaya resulta ser el gato de la casa, el cual nunca vuelve a aparecer en la cabina receptora. Para añadirle dramatismo y una pizca de escalofrío a la escena, un espeluznante maullido resuena en el silencio del laboratorio. Algo terrible se presagia. Nuevamente, y gracias al tesón y al pertinaz espíritu científico de André Delambre, los problemas vuelven a solucionarse y el teletransporte de seres vivos es un éxito, al menos en apariencia. Para celebrar su éxito, algo que revolucionará los sistemas de transporte, decide intentar el experimento consigo mismo. Pero el desastre tiene lugar. Mientras se introduce en la cabina, una mosca pasa inadvertida y viaja como polizonte. El viaje se convierte en una pesadilla y en la cápsula receptora aparece un ser híbrido con el cuerpo humano del científico, pero con la cabeza y un brazo de mosca. Por supuesto, el otro ser híbrido (una mosca con una diminuta cabeza humana y un minúsculo brazo humano) desaparece volando y su búsqueda y localización pasan a ser la obsesión del atormentado Delambre quien, con ayuda de su esposa, intenta poner fin a la pesadilla. La idea consiste en hacer pasar a los dos engendros, de nuevo, por la máquina teletransportadora para que sus átomos vuelvan a ocupar las posiciones originales, recuperando así sus respectivas naturalezas de mosca y científico. No quiero desvelaros nada más sobre el argumento, porque, en caso de no haber visto la película, podréis disfrutar mejor del resto de la intriga.

La mosca. Fotograma de la película de 1958 dirigida por Kurt Neurnann, que trata sobre un viejo anhelo de la ciencia, la teletransportación.

Sin embargo, sí que me voy a referir al asunto del teletransporte desde un punto de vista científico. Veamos. Cuenta el profesor Lawrence M. Krauss que el teletransporte surgió, por primera vez, en la mítica serie de Star Trek, creada en 1966 por Gene Roddenberry. Al parecer, en aquella época, no se disponía de los medios necesarios para rodar un aterrizaje de una nave espacial sobre la superficie de un planeta, y alguien tuvo la brillante idea de sugerir un medio de viajar menos exigente. No obstante, desde los años 30, ya se conocían historias que trataban sobre dispositivos capaces de trasladar objetos de un lugar a otro. Incluso la película referida más arriba —a la que seguirían dos secuelas tituladas, respectivamente, El regreso de la mosca (Return of the Fly, 1959) y La maldición de la mosca (Curse of the Fly, 1965)— fue realizada ocho años antes del estreno de la serie protagonizada por el capitán Kirk y el señor Spock. Por cierto, existe un remake estupendo de la película original debido a David Cronenberg titulado igualmente La mosca (The Fly, 1986), al que seguiría una secuela muy inferior, La mosca II (The Fly II, 1989).

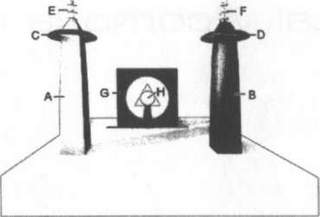

Star Trek. Módulo de teletransporte de la serie televisiva de ciencia ficción.

Ante todo, resulta fundamental tener claro qué es lo que se entiende por «teletransporte». Habitualmente, los escritores de historias de ciencia ficción utilizan este concepto para referirse a un sistema mediante el cual, de alguna manera, se consigue desintegrar a un sujeto en un determinado lugar de origen para, seguidamente, reconstituir una réplica exacta del mismo en otro lugar. Lo que casi nunca queda claro es el procedimiento o técnica seguida para llevar a cabo la hazaña. Seguramente, todo el proceso tiene lugar mediante la exploración o el análisis (scanning) de todos y cada uno de los átomos del cuerpo que se pretende transportar, para luego almacenar y procesar la información así extraída. Es esta información la que se transmite hacia el lugar de destino y, una vez allí, se emplea para reconstruir o replicar el objeto original. Evidentemente, esto no es lo que parece reflejarse en Star Trek o en otras películas, donde da la sensación de que lo que realmente se está enviando hacia el lugar de destino son los propios átomos de los viajeros. Una dificultad de tipo técnico inherente a semejante sistema de teletransporte es la falta aparente de cabina o sistema receptor en el emplazamiento de destino. Otra pega tiene que ver con la propia desintegración del cuerpo humano. Si se desmenuza átomo por átomo, parece razonable pensar que lo más normal es que sobrevenga la muerte antes de la posterior reconstrucción. Y eso no es todo. Incluso si se obvian los dos inconvenientes anteriores, aún podrían presentarse otros dos escenarios dignos del terror más escalofriante. Y son justamente los que he comentado un poco más arriba. El primero tiene que ver con la información que se transmite y que puede mezclarse con alguna otra no deseada, como la de un insecto o cualquier otro ser repugnante que se nos ocurra, aunque, por otro lado, quizá resultase mucho más simpático (o no tanto) fundir nuestro cuerpo con una cafetera, tostadora o un electrodoméstico cualquiera, por ejemplo. El otro escenario posible está relacionado con un hipotético mal funcionamiento de la máquina. ¿Qué ocurre si el objeto se transporta a «otro lugar», incluso desconocido, como le ocurre al lindo gatito de la señora Delambre?

De todas formas, las situaciones anteriores, aún siendo aterradoras, no parecen ser las más graves, aunque todo depende del punto de vista de cada uno. En este sentido, cabría la posibilidad de preguntarse qué resulta peor, que se desintegre el objeto en la cabina de emisión o que, no sucediendo lo anterior, se reproduzca sobre la superficie del planeta Vulcano una segunda versión del señor Spock en la cabina receptora, manteniendo el original e intransferible a bordo de la Enterprise. Si así fuera, podríamos generar infinitas copias de nosotros mismos y estar en infinidad de lugares distintos al mismo tiempo. Eso serían de verdad unas multivacaciones. Por otro lado, no he mencionado otras molestias menores, como podrían ser los potenciales efectos secundarios del proceso de teletransporte mismo. ¿Produce síntomas molestos o agradables? ¿Puede marearnos, de forma semejante a como les sucede a algunas personas mientras viajan en coche o barco? ¿Existe un «jet lag» del teletransporte? Sea como sea y, llevando la broma un poco más allá, parece ser que los protagonistas de la Guía del autoestopista galáctico (The hitchhiker’s guide to the galaxy), la simpática serie de libros escrita por Douglas Adams tienen claros los desagradables efectos del viaje y tratan de combatirlos a base de generosas ingestas de sal, proteínas y relajantes musculares.

Bien, después de examinar algunos de los aspectos, digamos de carácter práctico, que podrían involucrar un potencial sistema de teletransporte, se puede proceder a hacer alguna consideración de tipo teórico. Me refiero a la capacidad que debería poseer nuestro sistema particular de adquirir, procesar, manejar y recuperar toda la información necesaria acerca de las posiciones y estados de los átomos del sujeto que se pretende teletransportar. Para ser capaces de enviar un cuerpo (vivo o no) desde un sistema emisor hasta otro receptor se requiere un scanning bastante preciso. En teoría, parece sencillo, ¿verdad? Sin embargo, puede que no seamos muy conscientes de la cantidad de átomos que encierra un cuerpo humano, por ejemplo. Se puede hacer una estimación un tanto grosera de esta cifra suponiendo que el cuerpo de una persona está completamente constituido por agua y conociendo la masa atómica del átomo de hidrógeno y la del átomo de oxígeno. Si queréis una cantidad algo más ajustada a la realidad, entonces se puede conseguir teniendo en cuenta que, aproximadamente, el cuerpo humano está formado por un 63 % de hidrógeno, un 25 % de oxígeno, un 9 % de carbono, un 1,4 % de nitrógeno, un 0,3 % de calcio, un 0,2 % de fósforo, un 0,03 % de cloro, un 0,06 % de potasio, un 0,05 % de azufre, un 0,03 % de sodio, un 0,01 % de magnesio y restos de otros elementos. Pues bien, conociendo las masas atómicas de todos estos elementos (pueden conseguirse fácilmente con ayuda de una tabla periódica de los elementos) resulta directo el cálculo estimativo aproximado del número de átomos presentes en un individuo promedio y éste resulta ser (átomo arriba, átomo abajo) de unos 10.000 billones de billones (esto es un 1 seguido por 28 ceros). Ahora bien, para conseguir teletransportar esta ingente cantidad de partículas se hace imprescindible disponer de un sistema de almacenamiento de la información relevante (posiciones y otras variables, como sus velocidades, por ejemplo) sobre todas y cada una de ellas. El profesor Samuel L. Braunstein ha estimado que para cada átomo hacen falta unos 10.000 bits de información relevante, con lo cual, para todo el cuerpo humano se requerirían, aproximadamente, 10.000 billones de billones de kilobytes. Esto significa que se necesitan prácticamente 50 millones de billones de discos duros de 200 Gb (gigabytes) cada uno, que son los que llevan incorporados actualmente los ordenadores portátiles de última generación. Y todo ello sin olvidar que no sólo es necesario almacenar semejante cantidad de información, sino que asimismo hay que transmitirla. Si nuestro sistema funcionase a 10 gigabits por segundo emplearía algo más de 300 billones de años. Sería preferible viajar «a patita».

Desgraciadamente, en la actualidad, aún estamos muy lejos de ser capaces de teletransportar un objeto macroscópico como puede ser un ser humano. Sin embargo, en fechas bastante recientes, se ha conseguido algo semejante denominado teletransporte cuántico (en inglés, quantum teleportation). El teletransporte cuántico consiste, en esencia, en la transferencia del estado cuántico de una partícula a otra de forma prácticamente instantánea. Imaginaos que deseamos transmitir un cierto estado de polarización de un fotón a otro. La única manera de conocer ese estado cuántico concreto consiste en efectuar una medida del mismo (el proceso de scanning al que me referí anteriormente). Ahora bien, dicho proceso de exploración está sujeto a las leyes de la física cuántica, que afirman, entre otras cosas, que una vez efectuada la medida de una cierta propiedad microscópica (el estado de polarización del fotón, por ejemplo) ésta cambia inevitablemente, no habiendo manera de saber cuál era su valor original (de hecho, ni siquiera tiene sentido plantearse cuál era éste). Por otro lado, el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que siempre existen parejas de variables cuyos valores vienen afectados por incertidumbres que varían de forma inversamente proporcional entre sí. Esto significa, por ejemplo, que si conocemos con gran precisión la posición de una partícula como puede ser un electrón atómico, entonces dispondremos de una gran incertidumbre en el valor de su velocidad. Aplicando este argumento al caso particular de un átomo de hidrógeno, si fuésemos capaces de conocer la posición del mismo con una precisión de unos cuantos angstroms (décimas de nanómetro), el valor de la incertidumbre en su velocidad sería de varios cientos de metros por segundo. Parece obvio que esta limitación de carácter fundamental impone una seria dificultad a nuestra máquina teletransportadora. De hecho, los guionistas de Star Trek eran conscientes de semejante impedimento y decidieron instalar un dispositivo en su sistema denominado «compensador Heisenberg».

Fue en 1993 cuando Charles Bennett, de los laboratorios de IBM, y otros cinco investigadores propusieron un sistema de teletransporte que podía esquivar las dificultades anteriores. Ello era posible gracias al uso de una propiedad llamada «entrelazamiento» (entanglement, en inglés), también conocida como efecto EPR (en honor a Einstein, Podolsky y Rosen) y cuyo funcionamiento había sido explicado en los años 60 por John Bell. Según dicha propiedad, dos partículas «entrelazadas» se comportarían de tal manera que si se determinase una propiedad de una de ellas, ésta sería inmediatamente adquirida por su compañera, como si estuvieran unidas por alguna misteriosa relación; además el proceso parecía tener lugar de forma inmediata, fuese cual fuese la distancia que las separase. Bennett y sus colaboradores demostraron que el teletransporte de un estado cuántico era posible siempre que se pagase un precio en compensación: dicho estado cuántico debía destruirse en el proceso (adiós, capitán Kirk). Cuatro años más tarde, D. Bouwmeester y un equipo de investigadores de la universidad austriaca de Innsbruck llevaron a cabo el experimento propuesto por Bennett utilizando fotones. En años posteriores se fue avanzando y, hasta la fecha, se ha logrado teletransportar ya no únicamente partículas elementales como los fotones, sino haces de luz completos (A. Furusawa y sus colaboradores, en 1998); M. A. Nielsen y otros investigadores consiguieron transferir el estado cuántico de un núcleo de carbono a otro de hidrógeno mediante una técnica de resonancia magnética nuclear en 1998; en 2003, I. Marcikic y su equipo llevaron a cabo un experimento en el que transportaron fotones entre dos laboratorios separados entre sí por una distancia de 55 metros, pero unidos por una red de fibra óptica de más de dos kilómetros de longitud; al año siguiente, los equipos de M. Riebe y de M. D. Barrett tuvieron éxito con iones de calcio y de berilio, respectivamente. Más recientemente, en 2006, científicos japoneses e ingleses, conjuntamente, llevaron a cabo una demostración de «teleclonación», consiguiendo generar dos copias (no exactas) de un mismo haz láser.

Esquema del artefacto «Full body teleportation system» («sistema de teletransporte de un cuerpo humano»), que pertenece más al terreno de la ciencia ficción que al de las ciencias exactas.

Si tuviésemos la audacia de extrapolar todos los resultados anteriores, cabría pensar que si se ha logrado con éxito el teletransporte de partículas elementales, de haces de partículas, de iones y, finalmente, de átomos, la posibilidad de hacerlo con un cuerpo humano quizá no sea algo del todo descabellado. Sea como fuere, parece ser que ya hay personas, aquí y ahora, con la intención de no dejar pasar según qué oportunidades. Así, el ciudadano con nacionalidad puertorriqueña John Quincy St. Clair (un nombre de lo más latino) consiguió inscribir el 6 de abril de 2006 en el registro de patentes de Estados Unidos la patente con el número 20060071122. El título de la misma lo dice todo: «Full body teleportation system» («sistema de teletransporte de un cuerpo humano», según mi libre traducción personal). En la descripción que hace de su invento, puede leerse, más o menos, lo siguiente:

«Un sistema basado en ondas gravitatorias pulsadas, generador de un agujero de gusano capaz de teletransportar un ser humano a través del hiperespacio de un lugar a otro».

Sin comentarios…