Armageddon. Cartel de la película dirigida por Michael Bay en 1998, y protagonizada por Bruce Willis y Ben Affleck.

Tendremos el destino que nos hayamos merecido.

Albert Einstein

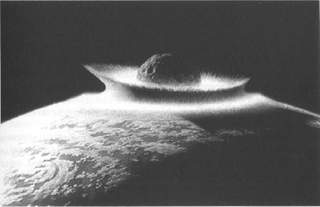

En 1998, Michael Bay dirigió la película Armageddon, protagonizada por el sudoroso y casi siempre magullado Bruce Willis, así como por uno de los sex symbols de los últimos años: Ben Affleck. En esta trepidante cinta, cargada de espectaculares efectos especiales, un asteroide «del tamaño de Texas» está a punto de colisionar con la Tierra. El plan para salvar nuestro planeta consiste en viajar a bordo de una lanzadera espacial, aterrizar sobre la superficie del asteroide y hacer detonar un ingenio nuclear antes de que se alcance el punto de no retorno o barrera cero, es decir, antes de que la distancia de la amenazadora roca a nuestro mundo sea demasiado pequeña como para poder desviarla y evitar el impacto. ¿Qué os parece si divagamos un poco sobre la posibilidad de salvarnos de esta amenaza tan peculiar?

En primer lugar, el único dato que nos ofrecen los guionistas acerca del tamaño del asteroide es el que he citado antes, es decir, que es comparable en tamaño al estado norteamericano de Texas. Pues bien, suponiendo (con un poco de imaginación) que Texas es geométricamente un cuadrado y que su extensión es aproximadamente de 691.000 km2, esto nos da un valor de 831 km de lado. Pero, claro, un asteroide nunca es plano, sino que tiene tres dimensiones, con lo cual podemos seguir divagando y suponer que su forma es esférica y tiene un radio igual que el lado del cuadrado que acabamos de determinar. A este proceso lo llamamos en física hacer estimaciones o también problema de Fermi. Consiste en resolver un problema del que se conocen insuficientes o ningún dato numérico, estimándolos mediante suposiciones más o menos razonables. Bien, continuamos con esta técnica. Para saber la cantidad de materia que posee el meteoro que nos amenaza, se necesita conocer el valor de su densidad (el cociente entre su masa y su volumen). Aunque ésta dependa de los materiales concretos que constituyen el asteroide, un valor no demasiado descabellado podría ser de unos 2.000 kg/m3, es decir, el doble que la del agua. No os preocupéis por suponer un valor bastante más grande porque, en realidad, esto no es decisivo para lo que pretendemos demostrar. Con estos datos estimativos, se obtiene directamente que la masa del asteroide es de unos 5.000 millones de billones de kilogramos (esto es más o menos la milésima parte de la masa de nuestro planeta).

Armageddon. Cartel de la película dirigida por Michael Bay en 1998, y protagonizada por Bruce Willis y Ben Affleck.

Si no habéis tenido la oportunidad de visionar la película, os recuerdo que el plan ideado por los expertos de la NASA no es otro que detonar un ingenio nuclear y fragmentar el meteoro en dos trozos que se irán separando paulatinamente, lo suficiente al menos como para evitar su colisión con la Tierra. Para no complicar innecesariamente nuestro análisis, vamos a suponer que los dos fragmentos así generados son idénticos, o sea, cada uno con una masa de 2.500 millones de billones de kilogramos.

La siguiente cuestión es cómo fragmentar el meteoro. En Armageddon no se nos proporciona indicio alguno sobre la potencia liberada por el explosivo. ¡Hala, a divagar otra vez! Siendo un tanto audaz, casi que me voy a atrever a decir que la bomba es de 1.200 megatones (megatón arriba megatón abajo, esto son unas 100.000 bombas de Hiroshima). Impresionante, ¿no? En fin, semejante artefacto nos proporciona una energía de unos 5 millones de billones de joules, la unidad de energía que se utiliza en física). Ahora imaginemos que toda esta energía se consume únicamente en proporcionar velocidad (rigurosamente, energía cinética). Dicha suposición la hago únicamente con el sano propósito de ponerme del lado de los guionistas para otorgarles un poco de credibilidad. Tened en cuenta que, en la realidad, una cantidad importante de la energía del artefacto nuclear se gastaría en fragmentar el asteroide y en calor y sonido. En definitiva, cada uno de los dos pedazos de roca se llevaría la mitad de esa energía cinética. Pero todavía les vamos a dar un poco más de coba a los responsables del guión y vamos a imaginar que toda la potencia de la bomba únicamente produce un desplazamiento de las dos mitades del pedrusco original en la dirección perpendicular a la dirección inicial que poseía el asteroide sin fracturar. De esta forma, la separación entre aquéllos será la mayor posible y se alejarán de nosotros cuanto antes.

Con los datos anteriores en nuestro poder, resulta sencillo averiguar la velocidad de cada uno de los dos meteoros y aquí llega la primera sorpresa. La velocidad con la que se separan entre sí es de unos ridículos 9 centímetros por segundo. La segunda sorpresa es una consecuencia directa e inmediata de la primera. Si la barrera cero se encuentra a 4 horas de la colisión con la superficie de la Tierra, en ese tiempo, la distancia que los habrá alejado entre sí será de 1.300 metros (para evitar la colisión deberían de alejarse una distancia mayor que el radio terrestre, de unos 6.400 kilómetros, suponiendo que la dirección original del asteroide apuntase hacia el centro mismo de nuestro planeta). De esquivar la Tierra, nanay. Muy al contrario, los dos fragmentos caerían prácticamente en el mismo lugar. El «día del Juicio Final» ha llegado. Cabe, si acaso, decir que a partir de los datos anteriores, llevar a buen término el plan trazado hubiese requerido fragmentar el asteroide unos 823 días antes (más de dos años), dando tiempo suficiente a los dos fragmentos resultantes a recorrer, como mínimo, distancias iguales al radio de la Tierra.

Ya veis que, incluso siendo generosamente dadivosos con los guionistas del filme, el final de la historia sería muy diferente del que se refleja en la pantalla, donde casi todos regresan victoriosos y como héroes después de salvar de la extinción nuestro pequeño planeta azul.

Sin embargo, no todo es tan negativo. ¿Hasta qué punto sería plausible una solución como la que pretende reflejar Armageddon? ¿Tiene algún fundamento la idea de que cuerpos celestes como los asteroides o los cometas puedan acercarse a nosotros de forma amenazadora y provocar la desaparición de la vida, tal y como la conocemos? En caso afirmativo, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Veamos, procederé por partes. Desde que se formó el sistema solar, miles de objetos de todos los tamaños y composiciones pululan por el espacio. Actualmente, se encuentran catalogados más de 2.000 asteroides, que se ubican en una región comprendida entre las órbitas de Marte y Júpiter conocida como «cinturón de asteroides». El primero en ser descubierto fue Ceres, en el año 1801, y su avistamiento fue llevado a cabo por el italiano Giuseppe Piazzi. Unos pocos años después, se descubrieron Palas, Juno y Vesta. Hoy sabemos que sus tamaños oscilan entre los 200 y los 900 kilómetros de diámetro, pues son los mayores. Existen otros tipos de objetos que pueden potencialmente amenazarnos, como son los cometas y los escombros cometarios, fragmentos dejados por aquéllos a su paso por las cercanías de algún otro cuerpo celeste y que han sido arrancados del cometa original por simple interacción. Los cometas suelen clasificarse en dos categorías: los que poseen un período corto (aquéllos que nos visitan cada menos de 200 años, como el célebre cometa Halley que lo hace cada 76) parecen proceder del «cinturón de Kuiper», una región situada más allá de la órbita del planeta Neptuno, y los que presentan períodos superiores a 200 años. Éstos tienen su origen en la lejana «nube de Oort», situada a más de cien mil veces la distancia entre la Tierra y el Sol, y debido a su periodicidad tan grande (puede ser de miles de años) son muy difíciles de predecir. Aunque se conoce con bastante exactitud de qué materiales están compuestos tanto los asteroides como los cometas, no sucede lo mismo con sus características estructurales. Esto es de una importancia fundamental si se pretende desviarlos de su posible curso hacia la Tierra o, por el contrario, si lo que se pretende es fragmentarlos e incluso destruirlos. En este sentido, resulta crucial conocer su posible naturaleza porosa, compacta, hueca, etc.

Es tal el miedo que infunde en el corazón humano un potencial impacto de un objeto celeste con la Tierra que los escritores de ciencia ficción han tratado el tema en multitud de relatos y novelas casi desde los mismos albores del género. De entre ellos, quizá el pionero haya sido el relato breve «La estrella» («The star», 1897), del mismísimo H. G. Wells, autor de clásicos imperecederos como La máquina del tiempo (The time machine, 1895), La guerra de los mundos (The war of the worlds, 1898), El hombre invisible (The invisible man, 1897) y La isla del doctor Moreau (The island of Doctor Moreau, 1896). Otros autores célebres que han tratado el mismo tema en gran cantidad de variantes son Larry Niven y Jerry Poumelle, con El martillo de Lucifer (Lucifer’s Hammer, 1977), donde un cometa impacta con la Tierra; Arthur C. Clarke en El martillo de Dios (The Hammer of God, 1993), donde se pretende desviar un asteroide mediante un dispositivo denominado «impulsor de masa» y, al fracasar el intento, la fragmentación de aquél provoca que uno de los pedazos lleve la devastación a nuestro planeta; Fritz Leiber, con El planeta errante (The Wanderer, 1964); y tantos otros que ni siquiera tenemos la suerte de poder encontrarlos traducidos al español.

Actualmente sabemos que eventos como los descritos en las obras antes mencionadas y en otras muchas han tenido lugar realmente en el pasado de la Tierra y en otros planetas o satélites de nuestro propio sistema solar. Hace unos 250 millones de años, un meteoro se precipitó sobre nuestro planeta y provocó la mayor extinción masiva de la que se tiene constancia, acabando con el 70 % de las especies terrestres y un 90 % de las que habitaban en el mar. Casi 200 millones de años después, cuando los dinosaurios dominaban el planeta, una enorme roca de unos 10 kilómetros de diámetro acabó para siempre con ellos, dejando un cráter enorme en Chicxulub, Yucatán. La energía liberada en la explosión fue equivalente a la de tres millones de bombas atómicas como la empleada en Hiroshima en 1945. Más recientemente, el 30 de junio de 1908, una tremenda detonación de unos 10 megatones se pudo escuchar en la región de Tunguska, en los bosques de Siberia. Los movimientos sísmicos que provocó se pudieron registrar a miles de kilómetros y la onda de choque generada recorrió dos veces la Tierra. Debido al polvillo que se esparció por la atmósfera y que dispersaba poderosamente la luz, se pudo leer el periódico por la noche en la ciudad de Londres durante los dos días siguientes. A diferencia del caso de Yucatán mencionado antes, no se encontró nunca (parece ser que hace tan sólo unos días esto podría haber cambiado; ver las referencias, al final del libro) el cráter dejado por la explosión; se propusieron todo tipo de hipótesis para explicar el fenómeno. Entre ellas destacan: la caída de un trozo de antimateria; la colisión con un agujero negro que atravesó la Tierra; e incluso el accidente de una supuesta nave alienígena. Hoy en día, se piensa que pudo tratarse de un fragmento de cometa, algo bastante menos romántico, pero igualmente aterrador. Otros sucesos catastróficos registrados son el evento del Mediterráneo oriental, acaecido el 6 de junio de 2002, que liberó una energía de 26 kilotones (dos bombas atómicas de Hiroshima), o el evento de Vitim, ocurrido también en Siberia, el 25 de septiembre del mismo año. En 1996, un asteroide de medio kilómetro de diámetro se acercó a nosotros a una distancia de poco más de 400.000 km. No obstante, el récord de proximidad lo ostenta una roca de 30 metros que, en marzo de 2004, pasó a menos de 40.000 kilómetros. ¿No sentís escalofríos sólo de leerlo? ¿Qué ocurriría si uno de estos objetos penetrase en nuestra atmósfera y llegase a impactar contra la superficie de nuestro planeta? ¿Podemos estar tranquilos?

El impacto de un asteroide contra la superficie de la Tierra acarrearía consecuencias nefastas.

De una cosa podemos estar seguros. Si sucesos como los anteriores han ocurrido alguna vez, volverán a suceder tarde o temprano. Así que la moraleja que se puede extraer es que mejor estar preparados. Ante todo hay que saber a qué peligros nos enfrentamos. No siempre se producen, como hemos visto en los párrafos anteriores, catástrofes globales y extinciones masivas. Esto depende de lo que haga el asteroide o similar al entrar en la atmósfera, lo cual tiene que ver, a su vez, con su composición, estructura y tamaño. Los cuerpos más pequeños, con diámetros inferiores a unos 10 metros caen de forma asidua, pero suelen arder y consumirse en el aire a no ser que sean metálicos y se precipiten contra el suelo en forma de meteoritos con los que adornamos luego nuestros museos. Con periodicidades de entre 10 años y unos cuantos siglos nos visitan pedruscos bastante más grandes, de unos 10 a 100 metros de diámetro; también suelen arder o desintegrarse cerca del suelo. Los que presentan tamaños superiores a los 100 metros pero no superiores al kilómetro casi siempre golpean la superficie de la Tierra, dejándonos explosiones equivalentes a miles de bombas atómicas con frecuencias de varios miles de años. Finalmente, muy de cuando en cuando (algún que otro millón de años), la cosa se pone realmente fea y más nos valdría colonizar otros planetas antes de que éste desaparezca. Un asteroide que tuviese unas pocas decenas de kilómetros de diámetro provocaría un evento de extinción global. Se pueden encontrar unas cifras estremecedoras en el estupendo libro de los profesores de la UPC, Manuel Moreno y Jordi José, titulado De King Kong a Einstein: la física en la ciencia ficción. Estos autores estiman que si un cometa con una masa de 1.000 billones de kilogramos (notad que éste es 2,5 millones más ligero que el de la película Armageddon discutida más arriba) impactase con la Tierra a una velocidad de 45 kilómetros por segundo se produciría un aumento de la temperatura de la atmósfera de unos 190 °C, la temperatura del mar hasta los 100 metros de profundidad se incrementaría en otros 5 °C (hay especies marinas que son tremendamente sensibles a los cambios de temperatura), la cantidad de agua que se evaporaría sería de unos 400 billones de toneladas, la cantidad de tierra que saldría eyectada y puesta en órbita sería de 30 billones de toneladas y, finalmente, se producirían medio millón de terremotos de magnitud 9 en la escala de Richter. ¿No resulta preferible haber colonizado otros mundos y ya no estar en éste?

Fotograma de la película Armageddon, en la que un asteroide del tamaño de Texas está a punto de colisionar con la Tierra. Para evitar el choque se ha de fragmentar el meteorito haciendo detonar un artefacto nuclear.

No desesperéis. Puede que aún haya alguna esperanza. En la actualidad, existen seis programas de vigilancia de los denominados NEO (del inglés Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra). De ellos, cinco se encuentran en territorio de Estados Unidos y el otro en Japón, no habiendo ninguno en todo el hemisferio sur, lo cual dificulta un rastreo exhaustivo del cielo. Estos grupos, que están constituidos en su mayor parte, por astrónomos aficionados, se encargan de determinar las propiedades físicas de los objetos, así como de establecer sus órbitas. Una vez que se ha detectado el cuerpo celeste, se procede a realizar un seguimiento del mismo y se le adjudica un índice de peligro de impacto y daños potenciales que viene dado por un número entero comprendido entre 0 y 10. Esta clasificación recibe el nombre de «escala de Turín» y fue creada por el profesor del MIT (Massachusetts Institute of Technology) Richard P. Binzel en 1995, aunque no fue denominada así hasta cuatro años después, precisamente en una conferencia celebrada en la ciudad italiana de Turín (de ahí su nombre); el nivel 0 corresponde a una probabilidad nula de impacto entre el meteoro y nuestro planeta, mientras que el nivel 10 significa colisión segura y extinción global. En caso de que exista riesgo fundado de colisión se debe proceder a la posible neutralización del cuerpo celeste. Ésta puede consistir en o bien su destrucción, si la composición y el tamaño del asteroide o cometa lo permiten (en este sentido se hace esencial la exploración «in situ», que puede llevarse a cabo mediante sondas enviadas a tal efecto, como ocurrió con las naves Near, en 2001, y Hayabusa, en 2005) o bien en la deflexión, alterando su trayectoria. La primera de ellas tiene el riesgo añadido de la fragmentación, pues convertiría una colisión en muchas. Podéis ver una escena en la que se muestra esto de una forma un tanto inocente en las secuencias finales de la película Deep impact (1998). En cuanto a la segunda de las opciones, en ella se incluyen tanto la detonación de ingenios nucleares en las proximidades del cuerpo amenazador, como el despliegue de ingenios tales como velas solares o incluso el conocido «efecto Yarkovsky», el cual produce una aceleración del asteroide como consecuencia del desequilibrio en la radiación térmica emitida por la cara iluminada (por el Sol) y la cara oscura del mismo. Mediante este efecto se han podido determinar recientemente la masa y la densidad de un asteroide a partir de observaciones llevadas a cabo desde la Tierra. Tal y como reza la carátula de la edición especial en DVD de Deep impact, LA ESPERANZA PERMANECE.