Carl D. Anderson descubrió el positrón y, por tanto, la antimateria. En 1936 recibió el premio Nobel de Física.

Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa.

Mark Twain

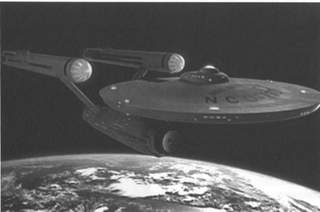

En el capítulo precedente abordé el tema de la propulsión de una nave espacial. Allí, os detallaba las dificultades insalvables que presentaba viajar a las profundidades del espacio a bordo de un cohete alimentado con combustible químico. Siguiendo con el mismo hilo argumental en esta ocasión, avanzaré un poco más y os contaré qué se puede hacer con la antimateria, la sustancia de la que se nutren los motores warp de la nave Enterprise en la serie Star Trek.

A diferencia de otros conceptos exóticos, e incluso producto de la más despierta de las imaginaciones, que aparecen a lo largo de la serie de Gene Roddenberry, la antimateria tiene una existencia de lo más real en nuestro mundo. Efectivamente, lo que conocemos habitualmente por antimateria se entiende mejor si se aplica al caso de las partículas elementales. Casi todos sabréis que los átomos se componen, básicamente, de protones y neutrones, que conforman el núcleo atómico, y electrones. Pues bien, todas estas partículas poseen su «alter ego», su antipartícula asociada. Lo que caracteriza a la antimateria es que ciertas propiedades físicas son opuestas en signo a las correspondientes de sus partículas. Así, por ejemplo, un antielectrón tiene igual masa pero carga eléctrica opuesta al electrón; un antiprotón posee idéntica masa a la del protón, pero su carga eléctrica es idéntica en magnitud aunque negativa, en oposición a la positiva del protón. Los antineutrones, al ser eléctricamente neutros, se diferencian de sus parejas en otras propiedades, como por ejemplo el número bariónico, aunque esto no interesa demasiado en este momento.

La existencia de la antimateria fue postulada de forma teórica por Paul Dirac en 1928, cuando logró conciliar en una serie de ecuaciones el comportamiento cuántico de las partículas atómicas con su movimiento a velocidades comparables a la de la luz. Dirac dedujo una ecuación cuántica y relativista que describía maravillosamente las juerguecitas rápidas en las que se entretenían los electrones durante sus ratos de ocio cuántico. Pero se dio cuenta de que aquella ecuación predecía la existencia de una partícula que debía de ser idéntica al electrón, salvo en un detalle: tenía que poseer una carga igual pero opuesta. Tuvieron que transcurrir cuatro años hasta que, en 1932, Carl D. Anderson, por aquel entonces un científico del Caltech en Estados Unidos, encontró trazas extrañas dejadas por los rayos cósmicos en su cámara de niebla. Esas trazas parecían provenir de una partícula con una masa muy parecida a la del electrón, pero seguían un camino totalmente opuesto en presencia de un campo magnético, lo cual indicaba que su carga eléctrica debía de ser opuesta igualmente. El 28 de febrero de 1933, Anderson comunicó sus resultados a la prestigiosa revista Physical Review, cuyo editor bautizó a la nueva partícula como «positrón» (Anderson la había llamado «electrón positivo»). Tres años más tarde, Anderson recibiría el premio Nobel de física por su descubrimiento, la primera evidencia experimental de la existencia de la antimateria. Hubieron de transcurrir 23 años hasta que se descubrieron los primeros antiprotones en el bevatrón de Berkeley, y tan sólo un año después se identificó el antineutrón.

La antimateria está presente en una buena cantidad de relatos de ciencia ficción. Robert Bly hace una breve recopilación en su libro The Science in Science Fiction. Aquí aparecen cuentos como «Planeta negativo» («Minus Planet», John D. Clark, 1937) donde se relata la inminente colisión de un extraño planeta con la Tierra, «La tormenta» («The Storm», Alfred E. van Vogt, 1943), o los relatos de contraterrene (CT stories), de Jack Williamson. (Podéis encontrar algunos más en la página web que aparece en las referencias bibliográficas, al final del libro.) Os resultarán también familiares los cerebros positrónicos de los robots ideados por Isaac Asimov, así como el terrible rayo positrónico pergeñado por la calenturienta mente del villano Durand Durand, a quien intenta encontrar la neumática Barbarella (protagonista del filme Barbarella, 1968), la primera mujer en realizar un strip-tease en gravedad cero. ¡Y qué strip-tease! Con mi retorcida mente masculina, diré que sólo por eso ya merece la pena ver la película. El resto es claramente prescindible.

Carl D. Anderson descubrió el positrón y, por tanto, la antimateria. En 1936 recibió el premio Nobel de Física.

¿Por qué interesa la antimateria como sustancia propulsora de un ingenio espacial? Pues, sencillamente, porque es capaz de proporcionar una cantidad de energía enorme. Cuando una partícula de materia se encuentra con su colega de antimateria, ambas se aniquilan mutuamente produciendo un estallido de radiación gamma con una energía igual a la expresada por la famosa ecuación de Einstein: E = mc2. Esto quiere decir que prácticamente toda la masa se ha convertido en energía radiante, en fotones de alta frecuencia. Así, si un solo gramo de materia se topara con otro gramo de antimateria se liberaría una energía igual a algo más de 43 kilotones, es decir, algo así como las generadas por tres bombas de Hiroshima, e igual a la energía necesaria para impulsar 1.000 lanzaderas espaciales como las que se utilizan en la actualidad.

Así las cosas, parece que tenemos resuelto el problema de la propulsión espacial. No hay más que coger antimateria y utilizarla de forma adecuada. ¡Elemental, querido Watson! Sin embargo, como científico, siempre tengo que hacer de abogado del diablo y no me queda más remedio que poner pegas. Y esta vez, como casi siempre, son gordas. Pero, para no decepcionaros, os dejaré una puerta abierta a la salvación de las llamas del infierno.

Veamos…, la antimateria tiene tres problemas serios: el primero es que debemos ser capaces de producirla, ya que, hasta hace unos años, la única de que disponíamos era la que estaba presente en los rayos cósmicos y que, de vez en cuando, se dignaba a aparecer en nuestras cámaras detectoras; el segundo consiste en ser capaces de transportarla y de confinarla de forma adecuada para que no se aniquile con la materia ordinaria en un momento no deseado; por último, es imprescindible canalizarla en la dirección precisa para conseguir el máximo impulso. Dicho de otra forma, si se generaran fotones de rayos gamma, pero se dirigieran en una dirección equivocada (por ejemplo, hacia el interior del cohete), no servirían de mucho, aparte del enorme daño que podrían provocar debido a su enorme poder de penetración. Esta dificultad fue precisamente la que hizo inútil uno de los primeros diseños teóricos de cohete espacial propulsado por antimateria, debido a Eugen Sänger, allá por la década de los años 50 del siglo pasado. Su cohete de fotones utilizaba como propulsión los rayos gamma producidos por la aniquilación mutua de pares de electrones y positrones. Como los fotones no poseen carga eléctrica, resultaba del todo imposible dirigirlos en la dirección deseada mediante el empleo de campos eléctricos y magnéticos. La solución podría venir por el lado de los antiprotones, ya que cuando estos colisionan con protones se liberan unas partículas llamadas piones (mesones pi), las cuales pueden tener carga eléctrica no nula y, por tanto, pueden ser manipuladas. Podrían, así, diseñarse naves capaces, en teoría, de alcanzar velocidades del orden del 94 % de la velocidad de la luz.

Startk Trek. Las teorías de Albert Einstein constribuyeron al desarrollo de la antimateria, la sustancia de la que se nutren los motores warp de la nave Enterprise.

El doctor Robert L. Forward, científico y famosísimo escritor de ciencia ficción (es autor de clásicos del género como Huevo de dragón, El mundo de Roche y Camelot 30K) nos ha dejado estimaciones de las necesidades de combustible que necesitaría una nave no tripulada con una masa estimada de una tonelada para desplazarse a unos vertiginosos 30.000 km/s. Apenas requeriría 4 toneladas de hidrógeno líquido, junto con unos 20 kg de antimateria. Si pretendiese doblar su velocidad, la antimateria aumentaría hasta los 80 kg. Finalmente, en caso de que la nave pretendiese hacer el viaje de vuelta, las necesidades de hidrógeno líquido aumentarían hasta las 24 toneladas y las de antimateria hasta los 380 kg (datos extraídos del libro Centauri Dreams, de Paul Gilster, 2004) Esto parece tener buena pinta. Con unos kilillos de antimateria, todo solucionado ¿Veis un rayito de esperanza? ¿Os imagináis ya a bordo de vuestra Enterprise particular viajando a los confines del espacio intergaláctico? Pues enseguida os chafo todas vuestras esperanzas e ilusiones. Tranquilos…