Una persona me llamó un día por teléfono y me dijo:

—Necesito verle urgentemente. Estoy fatal. Estoy a punto de dejarlo todo y volverme a casa con mis padres. ¡Ya no aguanto más!

Eva era una chica de 25 años, profesora de educación infantil, y se había trasladado a Barcelona por trabajo dos años atrás. Le di cita lo antes que pude. Al día siguiente, cuando la tuve delante de mí, me explicó lo siguiente:

—Sé que lo tengo todo: un trabajo que me gusta, un novio que me quiere, soy guapa, me gusta la música, la moda…, pero lo que me ha arruinado la vida es ¡la altura!

Entre lágrimas, me contó que se veía muy bajita (medía alrededor de un metro cincuenta) y que era algo que no podía soportar. Sobre todo, el hecho de parecer enana, aunque en realidad sus proporciones eran adecuadas. De hecho, era una mujer especialmente hermosa.

—Estoy al máximo de ansiedad. No paro de darle vueltas al asunto. Dime que no soy tan bajita. ¡Necesito que alguien me suba la autoestima!

Eva me explicó que, desde la adolescencia, había tenido ese «complejo de bajita» y, desde entonces, siempre llevaba unos tacones enormes. De hecho, no dejaba que nadie la viese sin ellos. ¡Ni siquiera su novio! Cuando dormían juntos, ella se levantaba de la cama posándose directamente sobre sus zapatos de tacón dispuestos estratégicamente al lado de la cama.

Su miedo a que la viesen con su altura real era tan grande, que a los 16 años se inventó una enfermedad para no tener que ir a la playa. Le había dicho a todo el mundo que era alérgica al sol y, desde entonces, no había vuelto al mar.

—Cuando camino por la calle, evito mirarme en los escaparates porque no soporto ver mi reflejo y darme cuenta de lo pequeña que soy. En el colegio donde enseño paso mucha vergüenza cuando agrupamos a los niños en filas: ¡muchos son más altos que yo! Tengo una angustia continua. Dime que soy normal, por favor; convénceme o me voy a volver loca.

La primera sesión con Eva fue un poco difícil porque le tuve que decir algo que no le gustó. Ella me indicaba el camino del tratamiento, esto es, que le dijese que era «normal», algo que le había aliviado un poco con una terapeuta que había tenido en el pasado, pero le repliqué:

—Yo no te voy a decir eso nunca, Eva, porque tú no eres normal. Lo cierto es que eres muy bajita, casi enana.

La paciente se puso blanca. No podía creer lo que estaba oyendo, pero insistí:

—Eres muy bajita. Naciste así. Y eso es un defecto, es cierto, pero no es un hecho terrible. Quiero que entiendas esto: pese a ser bajita, podrías ser muy feliz. ¿Es que los enanos no pueden ser felices?

Eva empezó a llorar. No podía asumir la idea de parecer enana y, mucho menos, ser feliz con ello. Pero así fue como empezamos a trabajar y, sesión tras sesión, fuimos ganándole terreno a la «neura».

Unos dos meses después, Eva ya se encontraba mucho mejor. Ya no estaba todo el día pensando en su altura, sólo esporádicamente. Pero un buen día llegó a la consulta y dijo:

—¿Sabes, Rafael? ¡Creo que ya estoy curada del todo!

—¿Sí? ¡Fantástico! ¿Por qué estás tan segura? —repliqué con curiosidad.

Eva me miró con picardía y levantó una pierna para enseñarme un pie. Llevaba unas novísimas zapatillas Nike.

—¡Vaya! —le dije—. ¡No llevas tacones!

—Sí, es la primera vez desde niña que llevo zapato plano. ¿Qué te parece? El sábado pasado fui a una zapatería y compré estas bambas y unos zapatos de vestir monísimos, de suela plana. Llegué a casa, cogí una bolsa de basura tamaño industrial y metí dentro todos los zapatos de tacón que tengo. Salí a la calle y ¡los tiré todos a un contenedor! —dijo emocionada.

—¡Anda! ¿Y cómo te sentiste? —pregunté.

—¡Genial! ¡Y me pasé toda la mañana paseando por la ciudad! Fue estupendo. Fue como decirme: «¡Al cuerno con la altura! Voy a ser feliz con mi estatura y quien no lo entienda así, es su problema, no el mío».

Sonreí. Me encantaba lo que Eva me estaba contando. Simplemente, se había deshecho de su creencia irracional, esa que le estaba arruinando la vida: la idea de que ser muy bajita —casi enana— es horroroso, una vergüenza, una desgracia.

Eva añadió que aquel mismo día, «el día de su liberación», como lo había bautizado, tenía una cita con su novio y eso le producía cierta inquietud.

—Quedamos en un bar. Yo estaba un poco nerviosa, aunque no mucho. Él me empezó a explicar un problema que tenía en el trabajo con su jefe. Entonces le interrumpí, me armé de valor y me puse de pie. Le señalé mis pies.

—¿Y…? —pregunté, aunque me imaginaba la respuesta.

—Tras unos segundos que me parecieron eternos, me dijo: «Qué zapatillas más chulas, te quedan muy bien; pero déjame que te acabe de explicar el problema con mi jefe».

¡Ahí estaba! Su novio no le había prestado atención a su cambio de apariencia. Es decir, no le importaba su altura. Eva concluyó:

—¿Sabes?, en ese momento, pensé: «¡Qué tonta he sido! ¡La altura jamás ha importado y te aseguro que a mí no me volverá a importar!».

Los seres humanos somos máquinas de evaluar. Evaluamos todo lo que nos sucede. Nos tomamos un café y, mientras lo saboreamos, un rincón de nuestro cerebro está preguntándose: «¿Está bueno?», «Me despierta?», «¿Disfruto de este descanso?», «¿Repetiré la experiencia?»… No podemos dejar de hacerlo. De hecho, evaluamos de manera tan constante que, prácticamente, no nos damos cuenta de ello. Es como respirar.

El lector de este libro, ahora mismo, también está evaluando el contenido del libro: «¿Es interesante?», «¿Es útil?», «¿Me entretiene?»… Por otro lado, yo, el autor, también evalúo mientras escribo estas líneas: «¿Estoy expresándome bien?», «¿Será útil y entretenido?», «¿Me divierto escribiendo?».

¡Increíble! ¡No paramos de evaluarlo todo! Ni siquiera los monjes budistas anacoretas, que se retiran a una cueva a meditar, pueden dejar de hacerlo. Seguramente evalúen mejor que nosotros, pero también lo hacen. Esta valoración, en definitiva, busca determinar si los eventos son «buenos» o «malos» para nosotros, «beneficiosos» o «perjudiciales». Pues bien, esta evaluación es crucial para nuestra salud mental. Como veremos a continuación, de la calidad de esta evaluación depende nuestra fuerza o nuestra vulnerabilidad.

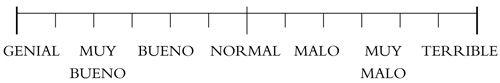

Muchas veces, en mi consulta de Barcelona, les hablo a mis pacientes de lo que yo llamo la Línea de Evaluación de las Cosas de la Vida. Les explico que la evaluación que acabo de describir está en una especie de línea o continuo donde se sitúa todo lo que nos sucede o nos podría suceder:

En realidad, las posibilidades de evaluación son inagotables. Un hecho determinado podría ser «muy malo», un «poquito más malo», un «poquito más más malo», y así hasta el infinito. Pero lo interesante para nosotros son básicamente los límites, los puntos donde se acaba la evaluación: el «genial» y el «terrible».

Hay que aclarar que estos términos («bueno», «malo», «genial» y «terrible») son sólo formas de hablar, representaciones esquemáticas, y podríamos usar otros términos («positivo», «negativo», «fabuloso», «desastroso»…).

Pero vayamos a las definiciones del inicio y del final de la escala: «genial» y «terrible»: ¿qué significan esos términos?

Cuando decimos que determinado evento es «terrible» (o sería «terrible» si sucediese) queremos decir que:

En el otro extremo, cuando decimos que algo es «genial» (o si sucediese, sería «genial»), significa que: «Seguro que voy a ser feliz, ¡para siempre!».

Y éste es otro de los principales mensajes de este libro: las personas más vulnerables a nivel emocional tienden a evaluar todo lo que les sucede (o podría sucederles) en el peor extremo, «terrible». De hecho, cuando los pacientes me piden un diagnóstico, no les digo que tienen depresión o lo que sea; yo les suelo contestar: «Tienes una enfermedad llamada “terribilitis”».

Efectivamente, hemos llegado al punto crucial de este libro y de la psicología en general: la terribilitis.

¡La terribilitis es la madre de todos los trastornos emocionales! Vamos a explicarlo con más detalle porque de la correcta comprensión de este concepto dependerá nuestra transformación en personas emocionalmente sanas y fuertes.

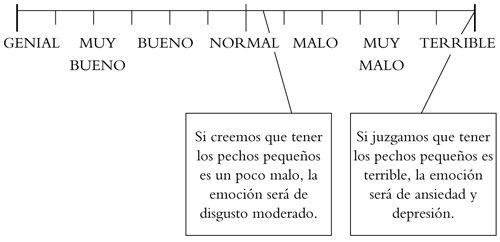

Lo crea o no el lector, hoy en día acuden muchas chicas jóvenes a mi consulta acomplejadas por tener los pechos pequeños: cada vez más. Jovencitas de 14 o 15 años. ¡Y una buena parte de ellas ni siquiera los tienen realmente pequeños!

Vienen y me dicen que necesitan implantarse prótesis, pero que sus padres se niegan a pagar la operación. Esas muchachas lo pasan realmente mal porque se sienten inferiores, con un defecto insoportable que les impide llevar una vida normal. En otras palabras, califican el hecho de tener poco pecho de «terrible», lo cual significa: «Así no puedo ser feliz». Una vez más, sufren de terribilitis.

Básicamente, mi trabajo consiste en enseñarles a estas inteligentes muchachas (aunque un punto irracionales) que esa evaluación es claramente exagerada, incluso totalmente falsa. Y no me refiero a que tengan los pechos pequeños o no. Me refiero a la creencia irracional que dice: «Tener los pechos pequeños es un hecho nefasto que te condena a la infelicidad». Porque lo que castiga realmente las mentes de esas personas es terribilizar sus carencias (las tengan realmente o no).

En la Línea de Evaluación de las Cosas de la Vida, podríamos valorar el hecho de tener mamas pequeñas como «un poco malo», ¡pero nunca como «terrible»! Eso significa, a nivel emocional, que ese defecto puede disgustarnos un poco, pero no tiene por qué llenarnos de ansiedad, tristeza o vergüenza.

Cuando nos habituamos a evaluar de una forma más exacta, realista y positiva, nuestras emociones se vuelven mucho más serenas, porque recordemos: las emociones que sentimos son siempre producto de nuestros pensamientos o evaluaciones.

¡Ahí está el quid de la cuestión! Yo jamás discuto con esas adolescentes acomplejadas sobre el hecho de si tienen o no los pechos pequeños. ¡Eso me da igual! Lo esencial es que no importa tanto cómo los tengan. En el momento exacto en que lo comprenden, dejan de sentirse tan mal por ello. Se curan cuando, en su interior, se llegan a decir: «Aunque los tuviese demasiado pequeños, podría disfrutar de la vida».

Efectivamente, las personas mentalmente fuertes tienen mucho cuidado de no dramatizar jamás sobre las posibilidades negativas de su vida y ahí está la fuente de su fortaleza. Están convencidas de que la mayor parte de las adversidades no son ni «muy malas» ni «terribles». Ese convencimiento profundo es lo que las mantiene en calma: ése es su secreto.

Por lo tanto, en terapia cognitiva enseñamos a las personas a evaluar lo que les sucede (o les podría suceder) con criterios:

Cuando digo que enseño a evaluar con criterios objetivos quiero decir que hemos de intentar basarnos en lo que dice la ciencia o el conocimiento más riguroso posible. Más tarde hablaré de ello con más detalle, pero la ciencia en general (la medicina, la economía, la filosofía o la antropología) nos dice que los seres humanos necesitamos muy poco para estar bien. Nuestras necesidades básicas son escasas. En ese sentido, suelo decirles a mis pacientes frases del estilo: «Cuando leo libros de biología siempre me dicen que las necesidades básicas de las personas son agua, sales, minerales, etcétera; ¡pero todavía no he leído que necesitamos unos pechos grandes!».

Pero las personas obsesionadas con tener los pechos medianos o grandes creen que ellas sí los necesitan por cualquier peregrina razón que no convence a nadie, salvo a ellas mismas. Y ése no es un criterio objetivo.

En segundo lugar, la sana comparación es una condición esencial para poder evaluar con mayor corrección y tener una mente más saludable. Para saber si algo que me ha sucedido o me podría suceder es «un poco malo» o más bien es «terrible», tengo que comparar esa situación con «todo» lo que me podría suceder.

En ese sentido, suspender tres asignaturas no puede ser nunca calificado de terrible comparado con sufrir una enfermedad grave, perder a un ser querido, estar en medio de una guerra… Este punto suele ser difícil de aceptar para muchas personas, pero yo les suelo argumentar que la ciencia se basa en la comparación. Es más, cualquier conocimiento parte del ejercicio básico de comparar. Yo puedo hablar de que un kilo de legumbres pesa un kilo por comparación entre diferentes pesos. No está escrito en el cielo que nada pese un kilo.

Los seres humanos sabemos, conocemos, a través de distinguir diferencias y comparar unas cosas con otras. Por lo tanto, cualquier intento de ser más objetivos pasa por comparar de la forma más eficiente posible. ¡Si queremos saber, hay que comparar! Pero para hacerlo bien hay que comparar con todo el mundo, con la comunidad de todos los seres humanos, con todas las posibilidades reales que se dan en la vida, sin esconder la muerte, las enfermedades, las carencias básicas… Una vez más, un buen ejercicio comparativo nos enseñará que los seres humanos necesitamos poco para ser felices, y esa capacidad la tenemos todos, vivamos donde vivamos: en África, España o Marte, si es que habitamos un día ese planeta.

A veces, nos volvemos neuróticos cuando nos centramos en nosotros mismos como niños pequeños que se creen el centro del universo. ¡Y lo cierto es que no somos el centro de nada! Muchas veces, cuando propongo a mis pacientes que se comparen con personas que viven en regiones pobres de África protestan diciendo: «¿Por qué tengo que compararme con un pobre africano? ¡Yo vivo aquí en Barcelona y nunca viviré la situación que viven ellos!».

Pero, en mi opinión, hay que abrirse a la realidad del mundo porque la situación de otras personas que viven en entornos diferentes nos informa, una vez más, de las necesidades básicas de los seres humanos. Si una familia china o africana viven felices porque tienen cubiertas las necesidades básicas de alimentación, eso significa que los seres humanos en general pueden ser felices una vez cubiertas esas necesidades.

A veces, vivimos en sociedades tan artificiales que llegamos a pensar que si no tenemos un piso en propiedad o no podemos permitirnos unas vacaciones en la playa no vamos a ser capaces de sentirnos bien. Eso es estar fuera de la realidad. Eso quiero decir cuando hablo de tener un criterio abierto al mundo, esto es, ser conscientes de la realidad del ser humano: la realidad de África es también la nuestra.

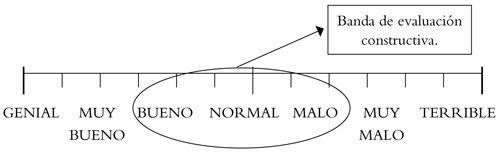

Calificar de «terrible» todas las cosas negativas que nos suceden no es nada constructivo porque esa calificación conlleva un descalabro emocional que no ayuda a resolver las situaciones. Por lo tanto, lo más constructivo, lo más funcional es intentar calificar lo que nos sucede en la zona central de la Línea de Evaluación de las Cosas de la Vida.

Aquí debería hacer una apreciación importante: intentar calificar los sucesos negativos como sufrir un robo o perder el trabajo como «normales» o «inocuos» o incluso como «buenos» sería tan errado y antinatural como terribilizar, e incluso peor. Por ejemplo, si mi teléfono móvil se cae al suelo y se rompe, nunca podría calificar ese hecho de «normal». Ni mucho menos «bueno». Esa mirada ingenua de la vida sería muy poco conveniente y funcional porque no pondría en marcha mis recursos para evitar los sucesos negativos. De lo que hablamos aquí es de evaluar en su justa medida. Lo que sucede es que, la mayor parte de las veces, las adversidades no son tan malas como imaginamos.

Y es que es conveniente desarrollar una buena conciencia filosófica en la vida. Yo creo que todos los adultos tenemos una filosofía vital determinada, es decir, somos filósofos por naturaleza, lo queramos o no. Una chica que acude a discotecas after hours, toma drogas y se gasta todo el dinero en ropa, tiene una filosofía determinada de la vida y, si la interrogamos bien, nos la expondrá.

Un ejecutivo que dedica todo su tiempo a trabajar también tiene sus valores que le empujan a obrar así. Revisar nuestro sistema de valores, nuestras creencias más básicas acerca de lo que vale la pena o no, es un ejercicio muy sano porque es posible que nuestra filosofía nos esté haciendo la vida imposible.

En una ocasión, vi un documental sobre un hombre llamado Francisco Feria (se puede ver en YouTube). Este viudo de 50 años de edad vive solo en Madrid y eso no sería noticia si no fuese porque es sordociego, es decir, ni oye ni ve ni puede hablar.

La única comunicación que tiene Paquito con el mundo es el contacto físico. Él no sabe si hay alguien en la habitación si no le tocan. Cuando entra en el ajetreado bar que hay al lado de la ONCE en Madrid, entra en un lugar en completo silencio, vacío de formas visibles. Para él, el mundo siempre es así.

Pero a través del tacto ha aprendido a comunicarse. Domina el lenguaje dactilográfico (por signos de contacto sobre la mano) y lleva una vida prácticamente normal.

En el documental, Paquito nos explica su experiencia con la ayuda de una traductora y nos dice lo siguiente: «Yo ya tengo asumido que mi vida es así y no pasa nada, soy feliz. […] Yo nunca estoy triste; bueno, a veces, pero en los pocos momentos de tristeza que tengo intento salirme de ella. Intento disfrutar de las cosas, de la gente. Intento buscar siempre situaciones de felicidad y estar a gusto».

Como Paquito, existen seis mil personas en España que son ciegas, sordas y mudas. Los casos que yo conozco son felices aunque su vida no siempre es fácil. Tienen muchos impedimentos para llevar una vida normal, pero se las suelen arreglar para llevar a cabo proyectos valiosos para ellos mismos y para los demás.

Las personas como Paquito nos enseñan una importante lección, que consiste en tener el suficiente criterio para saber si cualquier suceso es más o menos malo respondiendo a la siguiente pregunta: «¿En qué medida esto que me ha pasado (o me podría pasar) me impide llevar a cabo acciones valiosas por mí o por los demás?».

En mi opinión, éste es el criterio acertado, el criterio más objetivo y constructivo. Por ejemplo, perder un empleo: ¿en qué medida me lo impediría? ¿Poco? Entonces, por chocante que nos pueda parecer, perder el empleo nunca puede ser una adversidad importante.

Hemos hablado de Paquito, el sordociego de Madrid que se niega a calificar su situación de «terrible». Como él, hay tantos otros —enfermos, impedidos…— que escogen aprovechar su vida haciendo algo positivo hasta el mismo día de su muerte, suceda lo que suceda.

Esas personas nos enseñan que todos tenemos esa opción y ésa es la puerta que nos permitirá disfrutar de la vida incluso en situaciones comprometidas. Nosotros, los psicólogos cognitivos, estamos convencidos de que ésa es la mejor opción, la que nos convertirá en personas más fuertes a nivel emocional.

En este capítulo hemos aprendido que:

- Si nos detenemos a pensar sobre la realidad, nos damos cuenta de que, muchas veces, exageramos la relevancia de las adversidades.

- Esa exageración tiene consecuencias emocionales nocivas.

- Aprender a evaluar lo que nos sucede con realismo y objetividad nos hace más fuertes y tranquilos.

- Uno de los mejores criterios para saber si algo es «un poco malo» o «muy malo» es preguntarse: «¿En qué medida eso me impide hacer cosas valiosas en mi vida?».