Cómo África acabó siendo negra

Por mucho que se haya leído de antemano sobre África, las primeras impresiones que se experimentan al estar allí son sobrecogedoras. En las calles de Windhoek, capital de la Namibia independiente desde hace poco, vi negros hereros, negros ovambos, blancos y namas; estos últimos, distintos a su vez tanto de los blancos como de los negros. No se trataba ya de las ilustraciones tan habituales en libros de texto, sino de personas de carne y hueso que yo veía ante mí. Fuera de Windhoek, los últimos bosquimanos antes muy numerosos en el Kalahari luchaban por su supervivencia. Pero lo que más me sorprendió en Namibia fue el rótulo de una de las principales avenidas de Windhoek: ¡su nombre era Goering Street!

Pensé que no podía ser que un país estuviese tan dominado por nazis recalcitrantes como para honrar con el nombre de una calle al tristemente célebre Reichskommissar hitleriano, fundador de la Luftwaffe, ¡Hermann Goering! No. Averigüé que en realidad la calle rememoraba el nombre del padre de Hermann, el también Reichskommissar Heinrich Goering, fundador de la antigua colonia alemana de África del Suroeste, que finalmente fue Namibia. Pero Heinrich fue asimismo un personaje de infausta memoria, pues durante su mandato perpetró uno de los ataques más atroces de colonos europeos a pueblos africanos: la guerra de exterminio de Alemania contra los hereros en 1904. Hoy, aunque sean los acontecimientos de la vecina Suráfrica los que atraen más atención del mundo, también Namibia lucha por acabar con la herencia de su pasado colonial y establecer una sociedad multirracial. Namibia me sirvió de ilustración de lo inseparables que son el pasado y el presente en África.

Casi todos los estadounidenses y muchos europeos equiparan a los nativos africanos con los negros, a los blancos africanos con invasores de épocas recientes, y la historia racial de África con la historia del colonialismo europeo y el tráfico de esclavos. Hay una razón evidente que explica por qué solemos sostener esos conceptos: los negros son los únicos africanos nativos con quienes estamos familiarizados casi todos los occidentales, pues fueron transportados en gran número como esclavos a Estados Unidos. Pero la actual África negra puede haber estado habitada por pueblos muy diferentes hasta hace sólo unos pocos milenios, y los denominados negros africanos son ellos mismos muy heterogéneos. Incluso antes de la llegada de los blancos colonialistas, África albergaba no sólo negros, sino (como veremos) cinco de las seis principales divisiones de la humanidad, de las que tres están constituidas únicamente por indígenas de África. La cuarta parte de las lenguas del mundo se hablan únicamente en África. No hay otro continente que ni siquiera de forma aproximada exhiba tal diversidad humana.

La pluralidad de pueblos de África fue resultado de su diversidad geográfica y de su larga prehistoria. África es el único continente que, extendiéndose desde la zona templada del norte a la del sur, abarca asimismo algunos de los desiertos más secos del mundo, inmensos bosques húmedos tropicales y montañas ecuatoriales de gran altitud. El ser humano vive en África desde hace mucho más que en cualquier otra parte del mundo: nuestros antepasados más remotos tuvieron allí su origen hace unos 7 millones de años, y el Homo sapiens anatómicamente moderno pudo haber aparecido asimismo allí. Las largas relaciones mutuas entre muchos pueblos de África generaron su fascinante prehistoria, que incluye dos de los movimientos más espectaculares de población en los últimos 5000 años: la expansión bantú y la colonización indonesia de Madagascar. Todas estas actuaciones recíprocas del pasado continúan teniendo importantes consecuencias, porque los detalles de quienes llegaron a determinados lugares antes que otros siguen configurando el África de hoy.

¿Qué sucedió para que esas cinco clasificaciones de la humanidad llegaran a estar en donde están ahora en África? ¿Por qué fueron los negros quienes alcanzaron tan extensa difusión, en lugar de los otros cuatro grupos cuya existencia tienden a olvidar los estadounidenses? ¿Cómo podemos esperar obtener alguna vez las respuestas a estas cuestiones del pasado prehistórico de África sin documentos escritos, sin siquiera alguna evidencia gráfica que nos enseñe algo sobre la expansión del Imperio romano? La prehistoria africana es como un rompecabezas en gran escala resuelto sólo en parte hasta el momento. Según parece, la historia presenta algunos paralelismos poco conocidos, pero sorprendentes, con la prehistoria americana que hemos visto en el capítulo anterior.

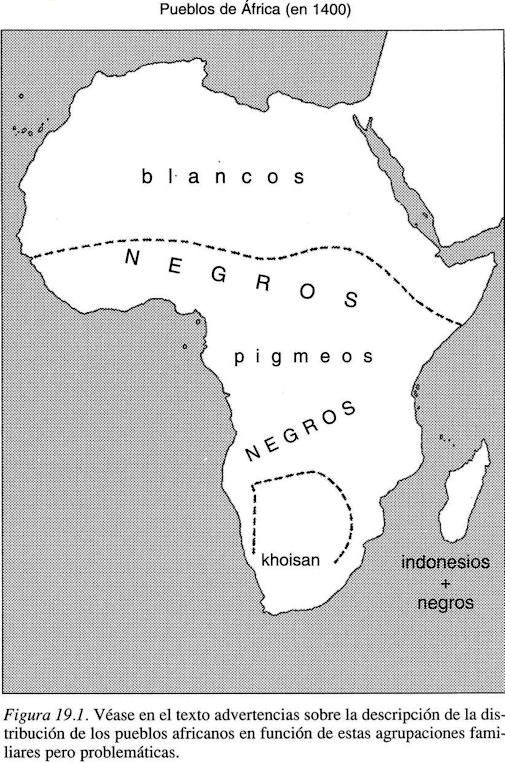

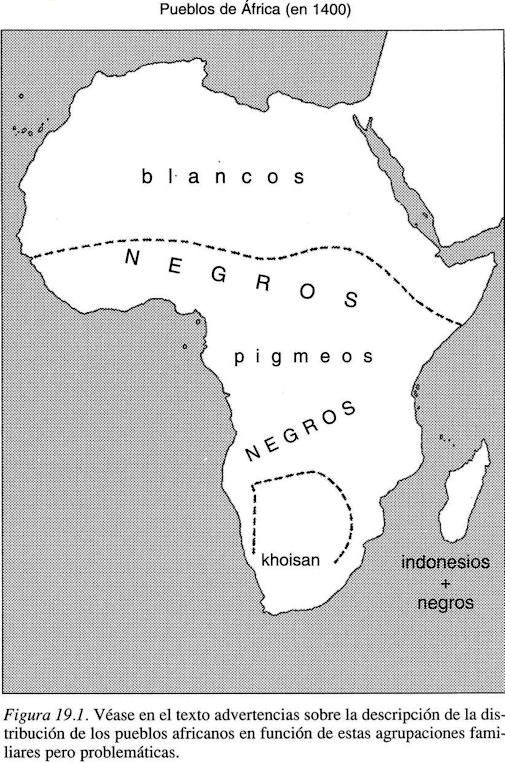

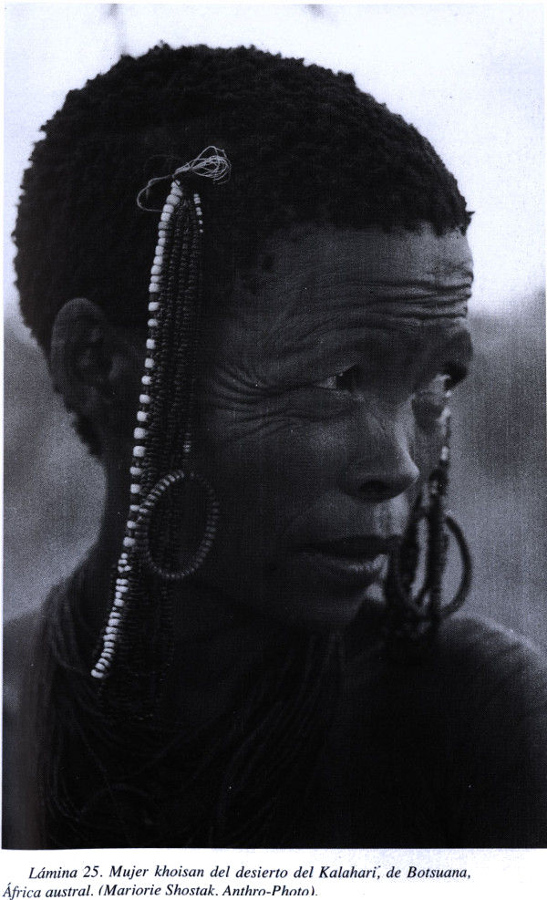

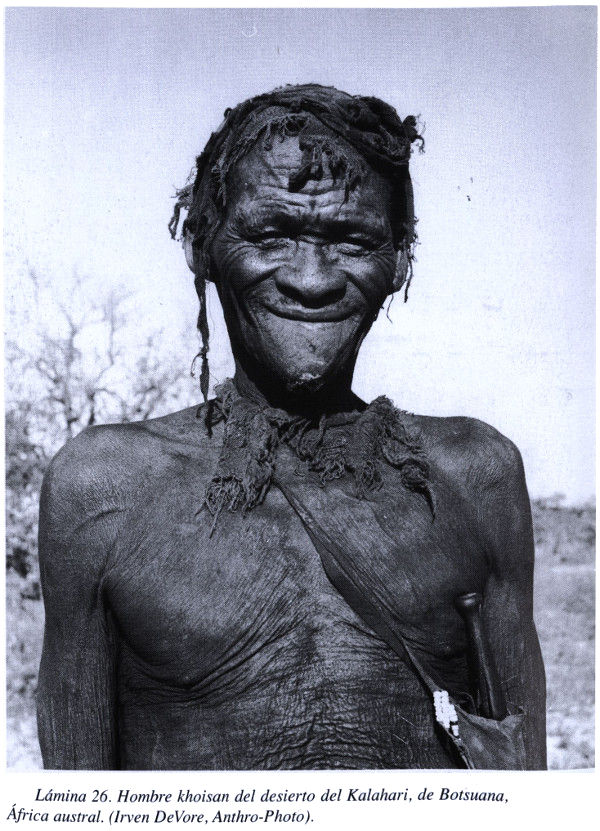

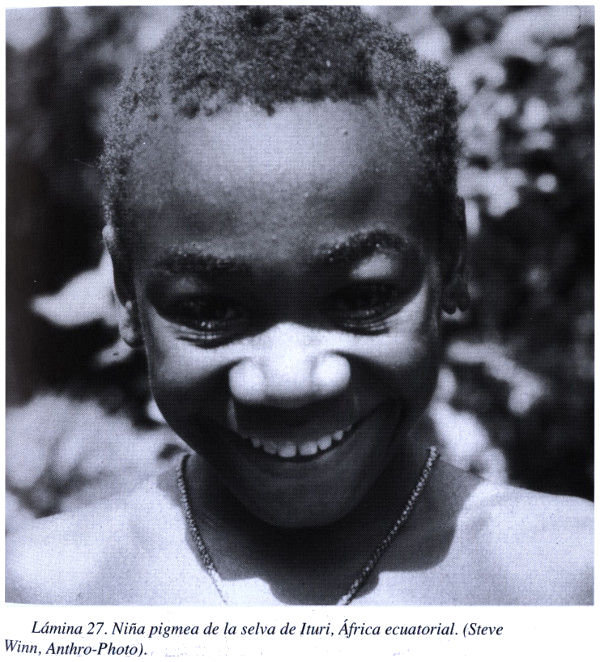

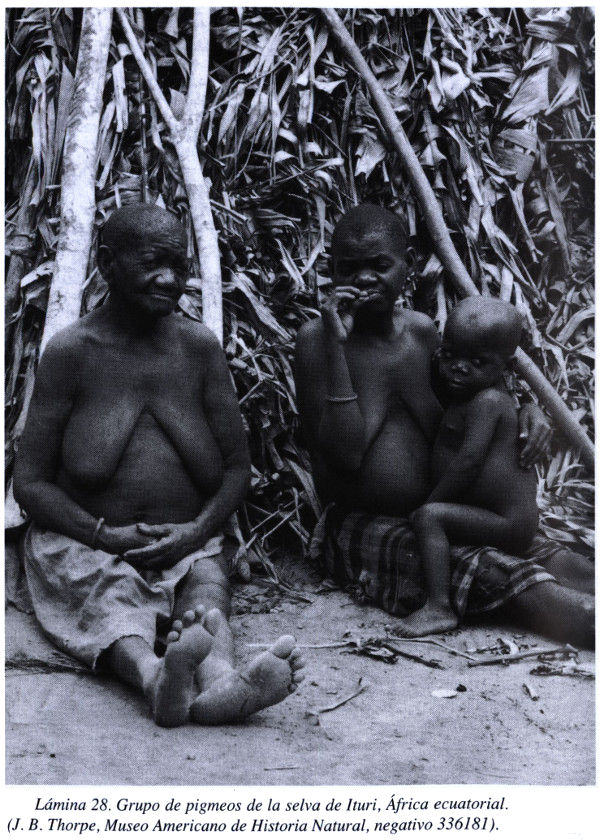

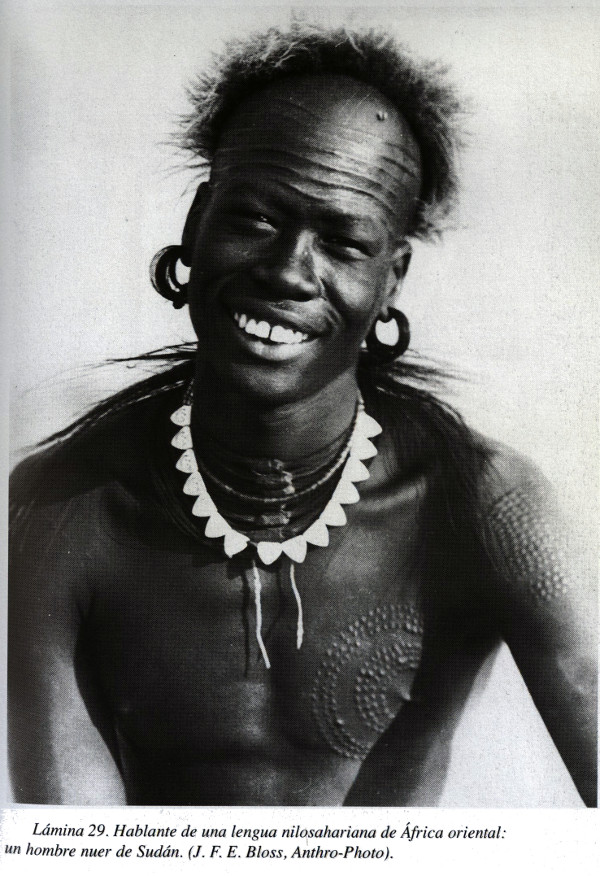

Los cinco grupos principales que África albergaba ya en 1000 son los que la gente no experta conoce a grandes rasgos como negros, blancos, pigmeos africanos, khoisan y asiáticos. La fig. 19.1 ilustra su distribución, en tanto que los retratos incluidos a partir de la página 320 permiten recordar sus llamativas diferencias en color de la piel, forma y color del cabello y rasgos faciales. Los negros estuvieron antiguamente confinados a África, los pigmeos y los khoisan siguen viviendo sólo allí, mientras que son más los blancos y asiáticos que viven fuera de África que en ella. Estos cinco grupos constituyen o representan la totalidad de las divisiones principales de la humanidad, con la excepción de los aborígenes australianos y pueblos emparentados.

Muchos lectores protestarán: ¡no estereotipemos a los humanos con una clasificación arbitraria de «razas»! Sí, reconozco que cada uno de esos denominados grupos principales es muy diverso. Englobar a gentes tan distintas como los zulúes, los somalíes y los ibos bajo una única etiqueta de «negros» equivale a ignorar las diferencias entre ellos. Ignoramos diferencias igualmente importantes cuando englobamos a los egipcios y bereberes en un solo grupo que, junto con los suecos y otros europeos, denominamos «blancos». Además, las divisiones entre negros, blancos y los restantes grupos generales son arbitrarias, puesto que cada uno de ellos se difumina gradualmente en otros: todos los grupos de la Tierra se han entrecruzado con los humanos de otras etnias con quienes se encontraban. Sin embargo, como veremos, reconocer estos grupos principales es todavía tan útil para entender la historia que voy a utilizar sus nombres como sinopsis, sin repetir las advertencias anteriores en todos los párrafos.

Los europeos y estadounidenses están familiarizados, entre los cinco grupos africanos, con representantes de muchos pueblos blancos y negros, por lo que no es necesario proceder para éstos a una descripción física. Los negros ocupaban la mayor parte de África ya desde 1400: el Sahara meridional y casi toda el África subsahariana (véase fig. 19.1). Aunque los negros americanos de ascendencia africana procedían casi en su totalidad de las regiones litorales de África occidental, también África oriental estuvo tradicionalmente habitada al norte por pueblos semejantes en Sudán, y al sur, en la costa suroriental de Suráfrica. Los blancos, con una diversidad que va desde egipcios y libios a magrebíes, ocupaban las zonas marítimas de África septentrional y el norte del Sahara. Pero sería muy difícil confundir a esos norteafricanos con los suecos de cabello rubio y ojos azules, a pesar de que mucha gente corriente les sigue llamando «blancos» por su piel más clara y su pelo más liso que los pueblos que más al sur se llaman «negros». La mayoría de los negros y blancos de África dependían para su sustento de la agricultura o del pastoreo, cuando no de ambos a la vez.

En cambio, los dos grupos siguientes, pigmeos y khoisan, se componen de cazadores-recolectores sin cultivos ni rebaños. Al igual que los negros, los pigmeos tienen la piel negra y el cabello muy ensortijado. No obstante, los pigmeos difieren de los negros en su estatura mucho menor, en su piel menos negra y más rojiza, en su mayor pilosidad facial y corporal y en su frente, ojos y dentadura más salientes. Los pigmeos son en su mayoría cazadores-recolectores muy dispersos por toda la selva tropical centroafricana que comercian con los campesinos negros de sus mismas áreas o trabajan para éstos.

Los khoisan componen el grupo menos conocido por los estadounidenses, que es probable que ni siquiera hayan oído esa denominación. Antiguamente se repartían por gran parte de África meridional y se componían no sólo de cazadores-recolectores de pequeña estatura, conocidos como san, sino también de pastores de mayor estatura, llamados khoi. (Éstas denominaciones se prefieren ahora a las más conocidas de hotentotes y bosquimanos). Tanto los khoi como los san tienen (o tenían) una apariencia muy distinta de la de los negros africanos: sus pieles son amarillentas, su pelo es muy rizado y las mujeres son propensas a acumular mucha grasa en las nalgas (lo que se denomina «esteatopigia»). Como grupo diferenciado, el número de los khoi se ha reducido muchísimo: los colonos europeos mataron, desplazaron o contagiaron sus enfermedades a muchos de ellos, y casi todos los supervivientes se cruzaron con europeos dando origen a las diversas poblaciones conocidas en Suráfrica como coloreds o basters. Los san fueron asesinados, desplazados o infectados de forma similar, pero un pequeño número que va menguando conserva sus rasgos distintivos en zonas desérticas namibias no aptas para el cultivo, como se describía hace algunos años en la conocida película Los dioses deben estar locos.

La distribución septentrional de los blancos de África no es sorprendente, pues pueblos de similar apariencia física viven en áreas contiguas de Oriente Próximo y de Europa. A lo largo de la historia conocida, los pueblos se han venido desplazando en todos los sentidos entre Europa, Oriente Próximo y norte de África. Diremos, por tanto, muy poco más de los blancos africanos en este capítulo, pues sus orígenes no son misteriosos. En cambio, el velo del misterio cubre a negros, pigmeos y khoisan, cuyos poblamientos denotan pasadas convulsiones de población. Por ejemplo, la actual distribución fragmentada de los 200 000 pigmeos, dispersos entre 120 millones de negros, sugiere que los cazadores pigmeos estuvieron antes muy extendidos por los bosques ecuatoriales hasta ser desplazados y aislados como consecuencia de la llegada de campesinos negros. La zona khoisan de África austral es sorprendentemente pequeña para un pueblo tan diferenciado en anatomía y lenguaje. ¿Es posible que los khoisan hubiesen sido también más numerosos hasta que sus poblaciones más norteñas fueran de algún modo eliminadas?

He dejado la anomalía más grande para el final. La extensa isla de Madagascar queda a sólo unos 400 km de la costa oriental africana, mucho más cerca de África que de cualquier otro continente, separada además de Asia y Australia por toda la extensión del océano Índico. El pueblo de Madagascar resulta ser una mezcla de dos elementos. Uno lo constituyen los negros africanos, lo cual no sorprende, pero el otro consiste en gentes que al instante pueden reconocerse, por su aspecto, como oriundas del Asia suroriental tropical. En concreto, la lengua que hablan todos los habitantes de Madagascar —asiáticos, negros y mestizos— es austroindonesia y muy parecida al ma'anyan que se habla en la isla de Borneo, a más de 6400 km de distancia de Madagascar, al otro lado del océano Índico. Ningún otro pueblo que se parezca siquiera remotamente a los habitantes de Borneo vive en miles de kilómetros a la redonda de Madagascar.

Estos austroindonesios, con su lengua y cultura diferenciadas, estaban ya establecidos en Madagascar en la época en que esta isla fue por primera vez visitada por navegantes europeos en 1500. Esto me parece el hecho aislado más asombroso de la geografía humana en todo el mundo. Es como si Colón, al llegar a Cuba, la hubiera encontrado habitada por gentes escandinavas de ojos azules y cabello rubio que hablaran una lengua parecida al sueco, a pesar de que el vecino continente norteamericano estaba habitado por indígenas americanos que hablaban lenguas amerindias. ¿Cómo diablos pudieron los pueblos prehistóricos de Borneo, que se supone viajarían en barcas sin mapas ni brújulas, llegar a Madagascar?

El caso de Madagascar nos revela que las lenguas de los pueblos, así como su apariencia física, pueden aportar importantes datos clave de sus orígenes. Sólo con observar a los pobladores de Madagascar nos habríamos dado cuenta de que algunos proceden del Asia suroriental tropical, pero no habríamos sabido de qué área de dicha región ni nunca podríamos haber imaginado que se trataba precisamente de Borneo. ¿Qué más podemos aprender a partir de las lenguas africanas que no hayamos ya conocido observando los rostros africanos?

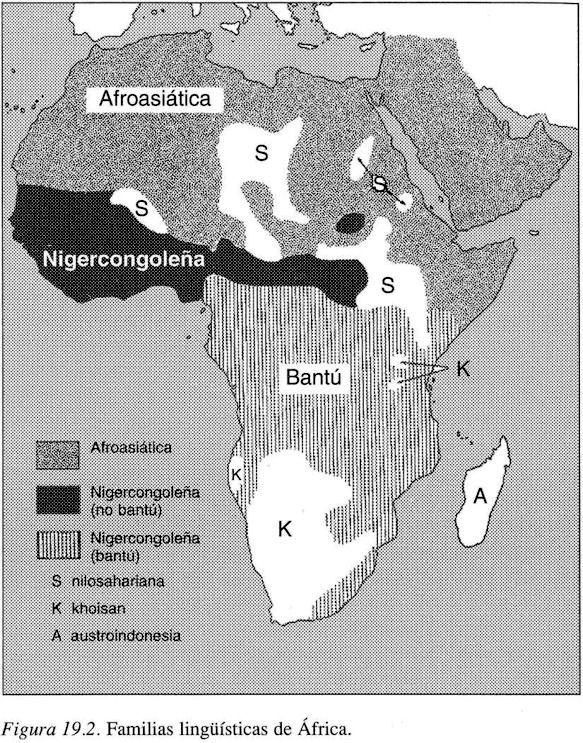

Las pasmosas complejidades de las 1500 lenguas de África fueron aclaradas por el prestigioso lingüista Joseph Greenberg, de la Universidad de Stanford, quien reconoció que todas esas lenguas pertenecen a sólo cinco familias (véase su distribución en la fig. 19.2). A los lectores acostumbrados a pensar que la lingüística es una disciplina demasiado pesada y técnica pueden sorprenderles los fascinantes datos con que la fig. 19.2 contribuye a nuestro entendimiento de la historia africana.

Si comenzamos por comparar la fig. 19.2 con la 19.1, veremos una correspondencia aproximada entre familias lingüísticas y grupos humanos de anatomía definida: las lenguas de determinadas familias tienden a ser habladas por determinados pueblos. En particular, los hablantes afroasiáticos resultan ser en su mayoría personas que podrían clasificarse como blancas o negras, los hablantes de lenguas nilosaharianas y nigercongoleñas resultan ser negros, las lenguas khoisan son habladas por khoisan, y las austroindonesias por indonesios. Esto sugiere la tendencia de las lenguas a evolucionar junto con los pueblos que las hablan.

Nuestra primera sorpresa permanece medio oculta en la parte superior de la fig. 19.2. Se trata de algo muy asombroso para quienes creen en la superioridad de la denominada civilización occidental. Se nos muestra que esa civilización occidental tuvo su origen en el Oriente Próximo, alcanzó su brillante apogeo europeo gracias a griegos y romanos y en su seno nacieron tres de las grandes religiones de la humanidad: el cristianismo, el judaismo y el islam. Éstas religiones surgieron entre pueblos que hablan tres lenguas estrechamente relacionadas entre sí, denominadas lenguas semíticas: el arameo (la de Jesucristo y sus apóstoles), el hebreo y el árabe, respectivamente. Es instintivo asociar lo semítico con los pueblos del Oriente Próximo.

Sin embargo, Greenberg determinó que en realidad las lenguas semíticas constituyen sólo una de las seis o más ramas de una familia lingüística mucho más amplia: la afroasiática, de cuyas restantes ramas la totalidad (y otras 222 lenguas supervivientes) se hablan únicamente en África. Incluso la propia subfamilia semítica es principalmente africana, pues de sus 19 lenguas, las 12 que quedan se limitan a Etiopía. Esto sugiere que las lenguas afroasiáticas tuvieron su origen en África, y que sólo una rama de ellas se expandió hacia Oriente Próximo. De aquí que puede ser que haya sido África la madre de las lenguas habladas por los autores del Viejo y el Nuevo Testamentos y del Corán, pilares morales de la civilización occidental.

La siguiente sorpresa que se ve en la fig. 19.2 es un detalle aparente que no hemos comentado al decir antes que pueblos distintos tienden a tener lenguas diferentes. Entre los cinco grupos de pueblos de África —negros, blancos, pigmeos, khoisan e indonesios—, sólo los pigmeos carecen de cualesquiera lenguas propias: cada agrupación de pigmeos habla la misma lengua que los campesinos negros vecinos suyos. No obstante, si se compara la forma en que determinada lengua es hablada por los pigmeos con la propia del habla de los negros, la versión pigmea parece contener algunas palabras propias con sonidos peculiares.

Es de suponer que, en sus orígenes, un pueblo tan diferenciado como los pigmeos, que vivía en una zona tan distinta como la selva tropical húmeda de África ecuatorial, estaría sin duda bastante aislado, para desarrollar su propia familia lingüística. Sin embargo, esas lenguas han desaparecido, y ya hemos visto en la fig. 19.1 que la distribución actual de las agrupaciones de pigmeos está muy fragmentada. Así, tanto las indicaciones de distribución como las lingüísticas se combinan para indicar que el territorio de origen de los pigmeos fue «absorbido» por campesinos negros invasores, cuyas lenguas fueron adoptadas por los pocos pigmeos que no sucumbieron a la invasión, que únicamente dejaron vestigios de sus lenguas originarias en algunos vocablos y sonidos. Hemos visto antes que lo mismo es cierto a grandes rasgos en el caso de los negritos malayos (semang) y filipinos, que adoptaron lenguas austroasiáticas y austroindonesias, respectivamente, de los campesinos que acabaron por rodearles.

La distribución fragmentada de las lenguas nilosaharianas en la fig. 19.2 implica, de forma parecida, que muchos hablantes de esas lenguas han sido asimilados por hablantes de lenguas afroasiáticas o nigercongoleñas. Pero, además, la distribución de las lenguas khoisan da testimonio de una absorción todavía más dramática. Ésas lenguas tienen fama singular en todo el mundo por su uso de chasquidos como consonantes (si alguien se ha sorprendido alguna vez al leer «bosquimano!kung», sepa que el signo de exclamación no expresa asombro de ningún tipo: es sólo la grafía con que los lingüistas indican el chasquido). Todas las lenguas khoisan existentes están confinadas en el sur de África, con dos excepciones, muy características. Se trata de las dos lenguas khoisan, cargadas de chasquidos, denominadas hadza y sandawe, que se extienden por Tanzania a más de 1500 km de la khoisan más próxima de África austral.

Por añadidura, el xhosa y otras pocas lenguas nigercongoleñas de África meridional están asimismo llenos de chasquidos. De manera todavía más inesperada, aparecen también chasquidos o palabras khoisan en dos lenguas afroasiáticas habladas por negros de Kenia, a distancia aún mayor de los actuales pueblos khoisan que los hadzas y sandawes de Tanzania. Todo esto parece indicar que las lenguas y los pueblos khoisan se extendían antiguamente mucho más al norte de su actual territorio de África meridional, hasta que también ellos, como los pigmeos, fueron asimilados por los negros, dejando sólo legados lingüísticos de su presencia anterior. Se trata de una contribución única de la evidencia lingüística, algo que apenas podríamos haber adivinado a través de estudios físicos de pueblos que subsisten en la actualidad.

He dejado para lo último la más notable de las aportaciones de los lingüistas. Si se observa de nuevo la fig. 19.2, se verá que la familia lingüística nigercongoleña se distribuye por toda África occidental y la mayor parte de la subecuatorial, sin que en apariencia suministre indicio alguno acerca de dónde tuvo su origen esa familia dentro de una franja territorial tan extensa. Sin embargo, Greenberg reconoció que todas las lenguas nigercongoleñas de África subecuatorial pertenecen a un solo subgrupo lingüístico denominado bantú. Éste subgrupo representa casi la mitad de las 1032 lenguas nigercongoleñas, que engloban más de la mitad (casi 200 millones) de los hablantes nigercongoleños. Pero la totalidad de esas 500 hablas bantúes son tan semejantes entre sí que se han definido con cierta gracia como 500 dialectos de una misma lengua.

Colectivamente, las lenguas bantúes constituyen sólo una subfamilia de orden inmediato de la familia lingüística nigercongoleña. La mayoría de las 176 subfamilias restantes están extendidas por África occidental, pequeña porción de toda la franja territorial nigercongoleña. En particular, las lenguas bantúes más diferenciadas y las lenguas nigercongoleñas no bantúes más parecidas a las bantúes se agrupan en una pequeña área de Camerún y de la vecina Nigeria oriental.

Es evidente que la familia lingüística nigercongoleña emergió en África occidental; su rama bantú apareció en el extremo oriental de esa franja, en Camerún y Nigeria, y el bantú se expandió después fuera de ese área de origen hacia la mayor parte de África subecuatorial. Ésta expansión debe de haber comenzado hace un tiempo bastante lejano como para dar ocasión a que el bantú ancestral se dividiera en 500 lenguas hijas, pero sin embargo bastante reciente como para que esas lenguas hijas se sigan pareciendo mucho entre sí. Dado que la totalidad de los restantes hablantes nigercongoleños, como los bantúes, son negros, no podríamos haber deducido quién emigró y en qué dirección sólo por evidencias de antropología fisiológica.

Para poner en claro este razonamiento lingüístico, voy a exponer un ejemplo conocido: los orígenes geográficos de la lengua inglesa. Hoy, el mayor número de personas, con mucha diferencia, cuyo primer idioma es el inglés viven en América del Norte; otros están desperdigados por todo el mundo en Gran Bretaña, Australia y otros países. Cada uno de esos países tiene sus propios dialectos del inglés. Si no supiésemos nada más acerca de la distribución e historia de dicha lengua, podríamos haber llegado a la conclusión de que la lengua inglesa es originaria de América del Norte y fue llevada por colonos allende los mares a Gran Bretaña y Australia.

Pero todos esos dialectos ingleses constituyen un subgrupo de orden inferior de la familia lingüística germánica. La totalidad de subgrupos restantes —las diversas lenguas escandinavas, alemanas y neerlandesas— se agrupan en Europa noroccidental. En particular el frisón, la otra lengua germánica más estrechamente emparentada con el inglés, está confinada en una pequeña zona marítima de los Países Bajos y oeste de Alemania. De aquí puede un lingüista deducir de inmediato y sin equivocarse que el inglés tuvo su origen en la Europa marítima noroccidental, extendiéndose a partir de allí por todo el mundo. La historia escrita nos enseña, en efecto, que el inglés fue llevado desde esa región continental a la Inglaterra insular por invasores anglosajones en los siglos V y VI.

En lo esencial, el mismo método de raciocinio nos dice que los casi 200 millones de bantúes, que ahora se extienden por una gran parte del mapa de África, son originarios de Camerún y Nigeria. Junto con los orígenes norteafricanos de los semitas y los orígenes de los asiáticos de Madagascar, esa es otra conclusión a la que no podríamos haber llegado sin evidencias lingüísticas.

Habíamos deducido ya a partir de las distribuciones de las lenguas khoisan, y de la falta de lenguas pigmeas diferenciadas, que los pueblos pigmeos y khoisan que con anterioridad habían habitado extensiones mayores fueron absorbidos por negros (utilizo el término «absorción» como vocablo neutro que lo abarca todo, sin definir si el proceso implicó conquista, expulsión, cruce de pueblos, asesinatos en masa o epidemias). Ya hemos visto, a partir de las distribuciones lingüísticas nigercongoleñas, que los negros que hicieron la absorción fueron los bantúes. La evidencia física y lingüística considerada hasta aquí nos ha permitido deducir estas absorciones prehistóricas, pero todavía no nos ha develado sus misterios. Sólo la evidencia sucesiva que voy a exponer a continuación podrá ayudarnos a resolver otras dos cuestiones: ¿qué ventajas permitieron que los bantúes dominasen a pigmeos y khoisan? ¿Cuándo llegaron los bantúes a las antiguas áreas nativas de los pigmeos y los khoisan?

Para abordar la cuestión de las ventajas de que gozaban los bantúes, examinemos el tipo restante de evidencia que nos aporta la actualidad viva: la que deriva de las plantas y animales domesticados. Como hemos visto en capítulos anteriores, esa evidencia es importante porque la producción de alimentos dio lugar a elevadas densidades demográficas, gérmenes patógenos, tecnología, organización política y otros elementos del poder. Los pueblos que por circunstancias de su situación geográfica heredaron o desarrollaron la producción de alimentos pudieron así reducir a pueblos geográficamente menos afortunados.

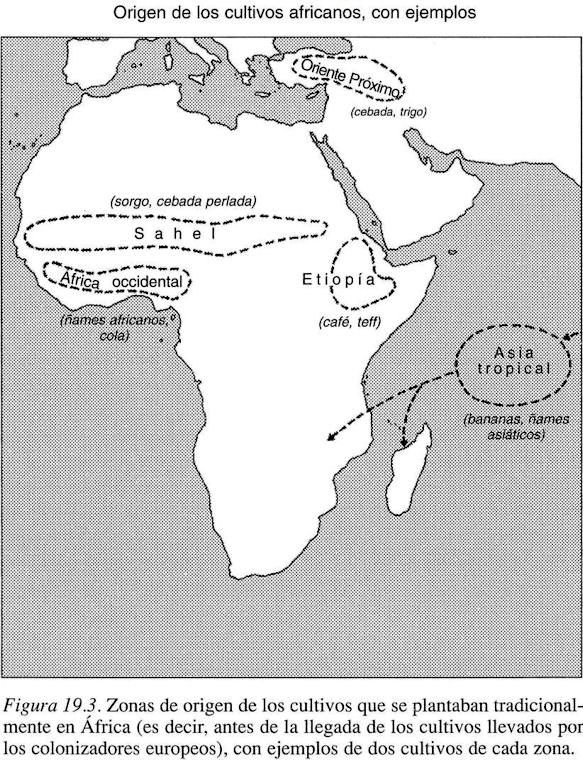

Cuando los europeos llegaron al África subsahariana hacia 1400, los africanos cosechaban ya seis tipos de cultivos (fig. 19.3), cada uno de los cuales estaba cargado de significación para la historia de África. El primer grupo se cultivaba sólo en el norte de África, extendiéndose hasta las mesetas de Etiopía. El norte de África goza de un clima mediterráneo, que se caracteriza por lluvias abundantes en los meses de invierno. (El sur de California disfruta asimismo de un clima mediterráneo, lo que explica por qué el sótano de las casas de millones de californianos meridionales se inundan a menudo en invierno pero se secan infaliblemente en verano). El Creciente Fértil, región donde nació la agricultura, goza de ese mismo régimen de precipitaciones invernales.

De aquí que los cultivos originarios del norte de África demuestren estar adaptados a la germinación y el crecimiento con las lluvias invernales, sabiéndose por evidencias arqueológicas que fue en el Creciente Fértil donde empezaron a aclimatarse por primera vez hace alrededor de 10 000 años. Esos cultivos del Creciente Fértil se difundieron a áreas de clima similar en el norte de África y echaron los cimientos de la antigua civilización egipcia. C.nsisten, entre otros, en cultivos tan conocidos como el trigo, la cebada, los guisantes, las judías y las uvas. Estos nos son tan familiares porque se expandieron también a áreas europeas próximas de clima parecido, y de éstas a América y Australia, convirtiéndose en cultivos básicos de la agricultura de zonas templadas en todo el mundo.

Conforme se viaja hacia el sur en África a través del Sahara y se vuelve a encontrar la lluvia en la región del Sahel, justo al sur del desierto, se observa que las lluvias del Sahel se producen en verano en lugar de en invierno. Aunque los cultivos del Creciente Fértil adaptados a las precipitaciones invernales pudieran de algún modo haber atravesado el Sahara, hubiera sido difícil hacerlos crecer en la zona de precipitaciones veraniegas del Sahel. En cambio, hallamos dos grupos de cultivos africanos cuyos antepasados silvestres aparecen precisamente al sur del Sahara y están adaptados a las lluvias de verano y a menos variaciones estacionales en horas diurnas. Un grupo consiste en plantas cuyos antepasados están ampliamente repartidos de oeste a este a través de la región del Sahel, siendo probable que fueran aclimatados en ella. Entre esos cultivos destacan el sorgo y la cebada, que se convirtieron en los cereales básicos de gran parte del África subsahariana. El sorgo demostró ser tan valioso que en la actualidad se cultiva en áreas de clima cálido y seco de todos los continentes, América del Norte incluida.

El otro grupo consiste en plantas cuyos antepasados silvestres aparecen en Etiopía y se aclimataron probablemente en sus tierras altas. La mayoría se cultivan aún sólo en Etiopía y siguen sin ser conocidos por los occidentales: entre ellas figura el chat narcótico etíope, el ensete parecido a la banana, el noog oleoso, un tipo de mijo que se utiliza en la fabricación de su cerveza y el teff, de semillas diminutas, con el que se elabora el pan nacional. Pero cualquier lector adicto al café ha de agradecer a los antiguos campesinos etíopes el haber aclimatado el cafeto. Ésta planta permaneció limitada a Etiopía hasta que prendió en Arabia y luego en todo el mundo, para servir en la actualidad de economía básica en países tan distantes entre sí como Brasil y Papúa Nueva Guinea.

El penúltimo grupo de cultivos africanos se obtuvo en el clima húmedo de África occidental a partir de antecesores silvestres. Algunos, como el arroz africano, han permanecido prácticamente confinados en esa región; otros, como los ñames africanos, se expandieron por otras áreas del África subsahariana, y dos, el aceite de palma y la nuez de cola, llegaron a otros continentes. Los africanos del oeste solían mascar estas nueces como narcótico por su contenido en cafeína, mucho antes de que la Coca-Cola Company acostumbrara primero a los estadounidenses y luego a todo el mundo a ingerir el brebaje confeccionado con sus extractos.

La última tanda de cultivos africanos está también adaptada a los climas húmedos, pero constituye la sorpresa más notable de la fig. 19.3. Las bananas, los ñames africanos y el taros estaban ya extendidos por el África subsahariana hacia 1400, y el arroz asiático se estableció en las costas de África oriental. Pero estos cultivos eran oriundos del Asia suroriental tropical. Su presencia en África nos dejaría atónitos si la presencia de gentes indonesias en Madagascar no nos hubiera ya alertado acerca de los vínculos del África prehistórica con Asia. ¿Por ventura los austroindonesios que arribaron en barco desde Borneo desembarcaron en la costa oriental africana, regalaron sus cultivos a agradecidos campesinos africanos, recogieron pescadores africanos y zarparon de inmediato para colonizar Madagascar sin dejar otras huellas austroindonesias en África?

La sorpresa que queda es que la totalidad de los cultivos indígenas de África —los del Sahel, Etiopía y África occidental— se originaron al norte del ecuador. Ni un solo cultivo africano tuvo su origen en latitudes al sur de dicha línea. Esto ya nos aporta un indicio de por qué los hablantes de lenguas nigercongoleñas, que procedían del norte del ecuador, fueron capaces de desplazar a los pigmeos de África ecuatorial y a los khoisan subecuatoriales. El hecho de que khoisan y pigmeos no desarrollaran actividades agrícolas no se debe a que fueran gentes incapaces como campesinos, sino simplemente al factor fortuito de que las plantas silvestres del sur de África son en su mayoría de nulas posibilidades de adaptación. Ni los campesinos bantúes ni los blancos, herederos de milenios de experiencia agrícola, pudieron luego adaptar las plantas indígenas del sur de África a cultivos alimentarios.

Las especies de animales de África que han sido domesticadas pueden resumirse con mucha más facilidad que las de plantas, pues son muy pocas. El único animal que sabemos con seguridad que fue domesticado en África, por estar confinado allí su antecesor salvaje, es un ave denominada gallina de Guinea, parecida al pavo. Los antecesores salvajes de vacas y bueyes, burros, cerdos y perros, y los gatos caseros eran oriundos del norte de África, pero asimismo de Asia suroccidental, por lo que no podemos saber con certeza dónde fueron domesticados antes, aunque las fechas más primitivas que se conocen ahora para burros y gatos caseros señalan a Egipto. La evidencia más reciente indica que el ganado vacuno puede haber sido domesticado por separado en África septentrional, Asia suroccidental e India, y que los tres grupos han contribuido a la formación de las castas modernas de ganado vacuno africano. Por lo demás, los restantes mamíferos domésticos de África habrían sido adaptados en otras partes antes de su introducción en África ya domados, pues sus antepasados salvajes aparecen sólo en Eurasia. Las ovejas y cabras de África fueron domesticadas en el suroeste asiático, sus pollos en el sureste de dicho continente, sus caballos en Rusia meridional y sus camellos probablemente en Arabia.

El rasgo más inesperado de esta lista de animales domésticos africanos es también negativo. La lista no incluye ni una sola de las especies de grandes mamíferos salvajes por los que África es famosa y que la habitan en tan gran abundancia: cebras y ñúes, rinocerontes e hipopótamos, jirafas y búfalos. Como veremos, esa realidad estuvo tan cargada de consecuencias para la historia africana como los estuvo la ausencia de plantas domésticas indígenas en África subecuatorial.

Éste rápido repaso de las materias primas que sirven de alimentos a África es suficiente para mostrar que algunas realizaron un largo recorrido desde sus lugares de origen, tanto dentro como fuera de África. En este continente, al igual que en las demás partes del mundo, algunos pueblos fueron «más afortunados» que otros en los grupos de especies domesticables de plantas silvestres y animales salvajes que encontraron en su medio ambiente. Por analogía con la absorción de cazadores-recolectores aborígenes australianos por colonos británicos alimentados a base de trigo y carne de vacuno, hemos de sospechar que algunos de esos africanos «afortunados» aprovecharon su ventaja en la absorción de sus vecinos. Por último, recurramos ahora al archivo arqueológico para averiguar quién absorbió a quién, y cuándo.

¿Qué puede decirnos la arqueología en cuanto a las fechas y lugares en que aparecieron la agricultura y la ganadería en África? A cualquier lector versado en historia de la civilización occidental se le perdonaría el suponer que la producción alimentaria de África tuvo sus comienzos en el valle del Nilo egipcio, tierra de los faraones y de las pirámides. Al fin y al cabo, ya hacia 3000 a. C. Egipto era sin duda el área de residencia de la sociedad más compleja de África y uno de los primeros centros mundiales de la escritura. C.n todo, no obstante es posible que la evidencia arqueológica más arcaica de la producción alimentaria en África provenga no de Egipto, sino del Sahara.

Desde luego, en la actualidad el Sahara es tan árido que allí ni siquiera puede crecer la hierba. Pero aproximadamente entre el noveno y el cuarto milenio a. C., el Sahara era más húmedo, contenía numerosos lagos y era abundante en caza. En ese período, los saharauis empezaron a apacentar ganado vacuno y a elaborar alfarería, luego a pastorear ovejas y cabras, y puede ser que asimismo hubieran comenzado a cultivar sorgo y mijo. El pastoreo sahariano es anterior a la fecha más antigua conocida (5200 a. C.) de llegada de la producción alimentaria a Egipto en forma de un lote completo de cultivos de invierno y ganaderías. La producción de alimentos apareció también en el oeste de África y en Etiopía, y hacia 2500 a. C. los pastores de vacuno habían ya cruzado los límites actuales de Etiopía hacia el norte de Kenia.

Éstas conclusiones se basan en evidencias arqueológicas, pero hay asimismo un método independiente de datar la llegada de cultivos y animales domésticos: comparando los vocablos con que los designan las lenguas modernas. Las comparaciones de terminologías de plantas en lenguas de la familia nigercongoleña del sur de Nigeria demuestran que tales vocablos pertenecen a tres grupos. Primero, hay casos en que la denominación de determinado cultivo es muy parecida en todas esas lenguas del sur de Nigeria. Esos cultivos resultan ser, como el ñame de África occidental, el aceite de palma y la nuez de cola, plantas que por evidencias botánicas y de otro tipo se tenían ya por autóctonas de África occidental, en donde habrían sido adaptadas al cultivo por vez primera. Dado que esos son los cultivos más antiguos de África occidental, todas las lenguas modernas del sur de Nigeria adoptaron la misma terminología para todos ellos.

A continuación están los cultivos cuyos nombres son parecidos sólo en las lenguas que pertenecen a uno de los pequeños subgrupos lingüísticos del sur de Nigeria. Ésas plantas resultan ser las que se creen de origen indonesio, como los plátanos y los ñames asiáticos. Es evidente que esos cultivos alcanzaron el sur de Nigeria no antes de que las lenguas empezaran a fragmentarse en subgrupos, de manera que determinado subgrupo acuñaba o tomaba prestados nombres diferentes para las plantas nuevas, nombres que han sido heredados por las lenguas modernas de ese subgrupo particular. Vienen por último los nombres que no tienen relación con grupo lingüístico alguno, pero en cambio han seguido las rutas del comercio. Resulta que se trata de cultivos del Nuevo Mundo, como el maíz y los cacahuetes, de los que sabemos que fueron llevados a África después de los comienzos del tráfico naval transatlántico (año 1492), difundiéndose a partir de entonces a lo largo de rutas comerciales y conservando a menudo sus nombres portugueses u otros extranjeros.

Así, aunque no poseyéramos evidencias botánicas o arqueológicas de ningún tipo, podríamos todavía ser capaces de deducir mediante evidencias lingüísticas, sin más, que los cultivos de África occidental fueron los primeros en adaptarse, que los indonesios llegaron a continuación y que por fin se introdujeron algunos cultivos europeos. El historiador de la UCLA Christopher Ehret ha aplicado este método lingüístico para determinar la secuencia en que las plantas y animales domésticos llegaron a ser utilizados por los pueblos de cada familia lingüística africana. La filología comparada puede incluso dar fechas aproximadas de adaptaciones o llegadas de cultivos mediante un sistema denominado glotocronología, que se basa en cálculos de la rapidez con que tienden a cambiar las palabras a lo largo del tiempo histórico.

Uniendo la evidencia arqueológica directa de los cultivos con la evidencia lingüística, más indirecta, deducimos que las gentes que adaptaban al cultivo el sorgo y el mijo en el Sahara hace miles de años hablaban lenguas primitivas precursoras de las nilosaharianas modernas. De forma similar, los pueblos que primero adaptaron los cultivos de áreas húmedas de África occidental hablaban lenguas precursoras de las nigercongoleñas actuales. Por último, los hablantes de lenguas afroasiáticas ancestrales pueden haber intervenido en la domesticación de las plantas autóctonas de Etiopía, y sin duda fueron los que introdujeron los cultivos del Creciente Fértil en el norte de África.

Por lo tanto, los datos obtenidos de los nombres de las plantas en lenguas africanas modernas nos permiten vislumbrar la existencia de tres lenguas que se hablaban en África hace miles de años: la nilosahariana, la nigercongoleña y la afroasiática primitiva. Además, podemos adivinar la existencia de un khoisan ancestral a partir de otra evidencia lingüística, aunque aquí no se trata de nombres de plantas (puesto que los primitivos khoisan no aclimataron cultivo alguno). Seguramente, como África contiene más de 1500 lenguas en la actualidad, es bastante extensa como para que en ella hayan existido más de cuatro lenguas primitivas hace miles de años. Pero todas esas demás lenguas tienen que haber desaparecido, bien porque aunque las gentes que las hablaban hayan sobrevivido habrían perdido su habla originaria, como los pigmeos, bien porque sean esas propias gentes las que hayan desaparecido.

La supervivencia de las cuatro familias lingüísticas autóctonas de África (es decir, las cuatro distintas de la lengua austroindonesia llegada a Madagascar en épocas históricas más recientes) no se debe a una superioridad intrínseca de esos idiomas como vehículos de comunicación, sino que debe atribuirse a una circunstancia histórica accidental: los hablantes primitivos de nilosahariano, nigercongoleño y afroasiático se encontraban viviendo en el lugar y tiempo oportunos para la adquisición de plantas y animales domésticos, lo que les permitió multiplicarse y reemplazar a otros pueblos o bien imponerles su lengua. Los pocos hablantes khoisan sobrevivieron principalmente gracias a su aislamiento en zonas de África austral no aptas para la agricultura bantú.

Antes de proceder a rastrear la supervivencia de los khoisan tras la oleada bantú, veamos qué arqueología nos habla de otro gran movimiento prehistórico de población de África: la colonización austroindonesia de Madagascar. Los arqueólogos que exploran Madagascar han probado que los austroindonesios habían llegado allí por lo menos ya hacia 800 o quizá antes, en 300. Los austroindonesios encontraron en esa isla (y procedieron a su exterminio) un extraño mundo de animales vivos tan distintos como si acabaran de llegar de otro planeta, dado que tales animales habían evolucionado en largo y total aislamiento en Madagascar. Entre ellos había aves gigantescas, primitivos primates llamados lémures tan grandes como gorilas, e hipopótamos pigmeos. Las excavaciones arqueológicas de los primitivos asentamientos humanos de Madagascar descubrieron restos de instrumentos de hierro, ganadería y cultivos, por lo que los colonos no eran sólo una pequeña partida de pescadores llegados en canoa por casualidad; formaban toda una expedición bien dotada. ¿Cómo llegó esa expedición prehistórica después de atravesar unos 6500 km?

Algún dato puede hallarse en un antiguo libro de rutas de navegantes, titulado Los periplos del mar de Eritrea, escrito por un mercader anónimo que vivía en Egipto alrededor de 100. El mercader describe un mar ya muy floreciente de tráfico marítimo que conecta India y Egipto con el litoral de África oriental. Con la expansión del islam a partir de 800, el tráfico del océano Índico queda arqueológicamente bien documentado por copiosas cantidades de productos de Oriente Medio (y a veces incluso chinos) como alfarería, vidrio y porcelana en asentamientos costeros del África oriental. Los mercaderes esperaban que los vientos favorables les permitiesen cruzar el océano Índico directamente entre África oriental e India. Al convertirse el navegante portugués Vasco da Gama en el primer europeo que dobló el cabo de Buena Esperanza en el sur de África, para alcanzar luego las costas de Kenia en 1498, encontró asentamientos de mercaderes suahilis entre los que eligió un piloto que le guió en la ruta directa hacia India.

Pero existió un tráfico marítimo igual de vigoroso desde India hacia el este, a Indonesia. Quizá los colonos austroindonesios de Madagascar llegaron a India desde Indonesia por la ruta comercial oriental, coincidiendo luego con la ruta comercial hacia el oeste, a África oriental, donde se unieron con africanos y descubrieron Madagascar. Ésa unión entre austroindonesios y africanos orientales pervive en la lengua de base austroindonesia de Madagascar, que contiene vocablos prestados de lenguas bantúes de la costa keniata. En cambio, no hay correspondencia en las lenguas keniatas de préstamos de palabras austroindonesias, y son muy escasos los restantes vestigios austroindonesios en África oriental: quizá sólo el posible legado de instrumentos musicales indonesios (xilófonos y cítaras) y, por supuesto, los cultivos austroindonesios que cobraron tanta importancia en la agricultura africana. Por ello, sorprende el por qué los austroindonesios, en lugar de tomar la ruta más fácil a Madagascar por India y África oriental, de manera algo increíble surcaran directamente el océano Índico, descubrieran Madagascar y sólo después se embarcaron en rutas comerciales por África oriental. Así, queda algún misterio por develar acerca del hecho más sorprendente de la geografía humana de África.

¿Qué puede decirnos la arqueología acerca del otro gran movimiento de población en la reciente prehistoria africana, la expansión bantú? Vimos por la evidencia paralela de los pueblos modernos y sus lenguas que el África subsahariana no fue siempre un continente negro tal como creemos ahora. En cambio, esta evidencia indica que los pigmeos habían sido alguna vez muy numerosos en el bosque húmedo de África central, mientras que los pueblos khoisan se habían extendido por zonas más secas de África subecuatorial. ¿Puede la evidencia arqueológica aportar pruebas de esos supuestos?

En el caso de los pigmeos, la respuesta es «todavía no», sólo porque los arqueólogos no han descubierto aún esqueletos humanos antiguos en los bosques centroafricanos. Para los khoisan, la respuesta es «sí». En Zambia, al norte de la moderna franja territorial khoisan, los arqueólogos han hallado cráneos de personas que se asemejan a los khoisan modernos, así como útiles de piedra parecidos a los que los khoisan confeccionaban todavía en África austral en la época de llegada de los europeos.

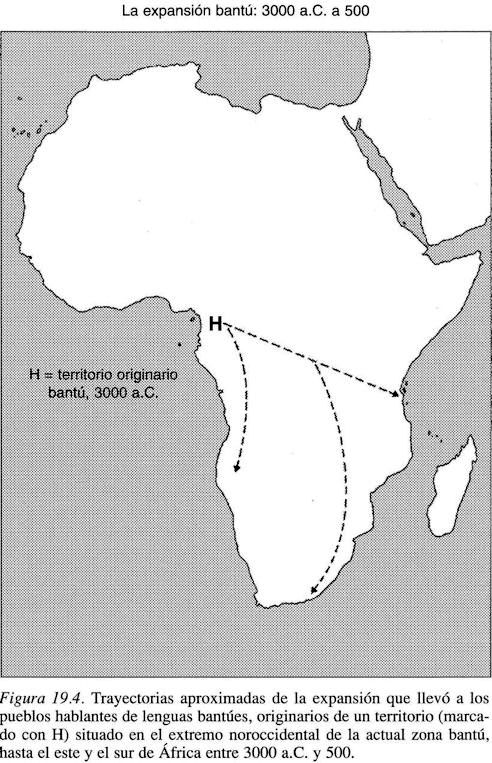

Por lo que respecta a cómo los bantúes llegaron a reemplazar a esos khoisan del norte, las evidencias arqueológicas y lingüísticas sugieren que la expansión de campesinos bantúes desde la sabana interior de África occidental hacia el sur, a los bosques litorales más húmedos, puede haber comenzado ya en una fecha tan temprana como 3000 a. C. (fig. 19.4). Las palabras todavía esparcidas por todas las lenguas bantúes demuestran que, ya entonces, los bantúes poseían ganaderías y cultivos de clima húmedo como los ñames, pero carecían de metales y se dedicaban a intensas labores de pesca, caza y recolección. Perdieron ganadería bovina a causa de la morbilidad contagiada por las moscas tsé-tsé de la selva. Al expandirse hacia la zona de bosques ecuatoriales de la cuenca del Congo, arrasaron huertos y, una vez en número suficiente, empezaron a oprimir a los cazadores-recolectores pigmeos haciéndoles desplazarse al interior de la selva.

Poco después de 1000 a. C., los bantúes habían salido del lado oriental de la selva hacia el territorio más despejado del valle del Rift y de la región de los Grandes Lagos. Aquí encontraron un crisol étnico de campesinos y pastores afroasiáticos y nilosaharianos que cultivaban mijo y sorgo y apacentaban cabezas de ganado en zonas más secas, junto con cazadores-recolectores khoisan. Gracias a sus cultivos de clima húmedo, traídos de su territorio de origen en África occidental, los bantúes pudieron practicar la agricultura en zonas húmedas de África oriental no aptas para todos los citados habitantes anteriores. En los últimos siglos anteriores a la era cristiana, los bantúes en progresión habían alcanzado el litoral oriental africano.

En África oriental, los bantúes comenzaron a añadir a sus cultivos el mijo y el sorgo (para los que adoptaron las denominaciones nilosaharianas), y a recuperar el ganado bovino gracias a sus vecinos nilosaharianos. Obtuvieron asimismo el hierro, cuya metalurgia de fundición acababa de comenzar en el Sahel sahariano. Los orígenes de la herrería en el África subsahariana poco después de 1000 a. C. siguen sin estar claros. Ésta fecha tan temprana da que pensar, por coincidir casi con las fechas de llegada de las técnicas de forja del hierro del Oriente Próximo a Cartago, en la costa norteafricana. De aquí que los historiadores asuman a menudo que el conocimiento de la metalurgia llegó al África subsahariana desde el norte. Por otro lado, desde por lo menos 2000 a. C. había ido evolucionando la fundición del cobre en el Sahara occidental y en el Sahel. Esto puede haber sido el antecedente de un descubrimiento independiente de la metalurgia del hierro en África. Refuerza esta hipótesis el hecho de que las técnicas de fundición de los herreros del África subsahariana eran tan distintas de las del Mediterráneo que dan a entender una evolución por separado: los herreros africanos descubrieron cómo producir altas temperaturas en sus hornos artesanos y cómo fabricar acero con 2000 años de antelación a los hornos Bessemer europeos y estadounidenses del siglo XIX.

Con la incorporación de los útiles de hierro para la labranza de sus cultivos de clima húmedo, los bantúes habían logrado por fin reunir un aparato militar-industrial que era imparable en el África subecuatorial de la época. En el este de África tenían todavía que competir con numerosos campesinos nilosaharianos y afroasiáticos de la Edad de Hierro. Pero al sur quedaban unos 3500 km de terrenos de escasa densidad demográfica de cazadores-recolectores khoisan, que carecían de hierro y cultivos. En pocos siglos, en uno de los avances colonizadores más rápidos de la prehistoria más reciente, los campesinos bantúes habían barrido toda la ruta hasta Natal, en la costa oriental de la actual Suráfrica.

Es fácil simplificar demasiado lo que sin duda fue una expansión rápida y dramática, e imaginar a todos los khoisan como gentes pisoteadas por hordas de bantúes invasores. En realidad, las cosas fueron más complicadas. Los pueblos khoisan del sur de África tenían ya ganado lanar y bovino algunos siglos antes del avance bantú. Los primeros pioneros bantúes fueron probablemente escasos en número, y eligieron zonas de bosque húmedo adecuadas a su agricultura del ñame, evitando asentarse en áreas más secas que abandonaron a los pastores y cazadores-recolectores khoisan. Sin duda se establecieron relaciones comerciales y matrimoniales entre esos khoisan y los campesinos bantúes, que ocupaban hábitats distintos pero adyacentes, tal como viven en la actualidad los cazadores-recolectores pigmeos y los campesinos bantúes en África ecuatorial. Sólo poco a poco cubrieron los bantúes las citadas áreas por las que habían pasado sin asentarse, conforme multiplicaban su economía incorporando ganados y cereales de clima seco. Pero con el tiempo el resultado siguió siendo el mismo: los campesinos bantúes ocuparon casi todas las antiguas tierras de los khoisan, reduciéndose las huellas de estos primitivos habitantes a chasquidos en dispersas hablas no khoisan, así como a cráneos y útiles de piedra yacentes bajo tierra en espera de ser descubiertos por arqueólogos, y a la similitud khoisan del aspecto de algunas gentes bantúes de África austral.

¿Qué les sucedió en realidad a todas esas poblaciones khoisan desaparecidas? No lo sabemos. Lo único que podemos decir con seguridad es que zonas en donde habían vivido pueblos khoisan, quizá durante decenas de milenios, son ahora bantúes. Sólo podemos aventurar una hipótesis, por analogía con los hechos presenciados en tiempos modernos con la llegada de campesinos blancos provistos de útiles de hierro que colisionaron con cazadores-recolectores aborígenes australianos e indígenas de California que utilizaban herramientas de piedra. Sabemos que, allí, los cazadores-recolectores fueron rápidamente eliminados de diversas formas: fueron expulsados, los hombres fueron asesinados o esclavizados, las mujeres fueron raptadas como esposas y ambos sexos resultaron infectados con epidemias de dolencias contagiadas por los colonos. Ejemplo de tal enfermedad en África es la malaria, contagiada por mosquitos que pululan por las aldeas de los campesinos, contra la que los invasores bantúes habían ya desarrollado una resistencia genética, pero probablemente no ocurría así con los cazadores-recolectores khoisan.

Sin embargo, la fig. 19.1, de recientes distribuciones humanas africanas, nos recuerda que los bantúes no sometieron a todos los khoisan, que sobrevivieron en zonas de África austral no aptas para la agricultura bantú. El pueblo bantú más meridional, los xhosas, se detuvo en el río Fish, en la costa meridional de Suráfrica, 800 km al este de Ciudad de El Cabo. No es que el cabo de Buena Esperanza fuera demasiado árido para la agricultura, pues, al fin y al cabo, es el «granero» de la moderna Suráfrica. Por el contrario, El Cabo tiene un clima mediterráneo de lluvias invernales, en el que no crecen los cultivos bantúes que requieren lluvia en verano. En 1652, año de la llegada de los holandeses a Ciudad de El Cabo con sus cultivos de lluvia en invierno originarios de Oriente Próximo, los xhosas no se habían extendido aún más allá del río Fish.

Éste aparente detalle de la geografía de las plantas tuvo grandes repercusiones para la política de nuestros días. Una consecuencia fue que, una vez que los blancos surafricanos hubieron matado, infectado o expulsado a la población khoisan de El Cabo, los blancos pudieron afirmar con razón que habían ocupado El Cabo antes que los bantúes y, por tanto, tenían un derecho anterior sobre el territorio. Ésta reivindicación no tiene por qué tomarse en serio, pues los derechos anteriores de los khoisan de la región de El Cabo no impidieron que los blancos los expoliasen. La consecuencia mucho más importante fue que los colonizadores holandeses, en 1652, sólo tuvieron que competir con una población escasa de pastores khoisan, no con una población densa de agricultores bantúes equipados con acero. Cuando los blancos se extendieron finalmente hacia el este para encontrarse con los xhosas en el río Fish, en 1702, comenzó un período de lucha desesperada. Aun cuando los europeos pudieron contar entonces con tropas de su base segura de El Cabo, hubieron de transcurrir nueve guerras y 175 años hasta que sus ejércitos, avanzando a un ritmo medio de poco más de un kilómetro al año, sometieran a los xhosas. ¿Cómo pudieron los blancos establecerse en El Cabo, si aquellos que llegaron primero en navios holandeses se habían enfrentado a una resistencia tan feroz?

Así pues, los problemas de la moderna Suráfrica tienen su origen, al menos en parte, en un accidente geográfico. Dio la casualidad de que en el territorio de los khoisan de El Cabo crecían algunas plantas silvestres aptas para el cultivo; dio la casualidad de que los bantúes habían heredado cultivos de lluvias en verano de sus antepasados de hacía 5000 años; y dio la casualidad de que los europeos habían heredado cultivos de lluvias en invierno de sus antepasados de hacía 10 000 años. Tal como el rótulo «Goering Street» en la capital de la recientemente independiente Namibia me recordaba, el pasado de África había dejado su profunda impronta en el presente de África.

Así fue como los bantúes pudieron absorber a los khoisan, y no a la inversa. Volvamos ahora a la cuestión pendiente en nuestro rompecabezas de la prehistoria africana: ¿por qué fueron los europeos quienes colonizaron el África subsahariana? El hecho de que no sucediera a la inversa resulta especialmente sorprendente, pues África fue la única cuna de la evolución humana durante millones de años, así como quizá el territorio originario del Homo sapiens anatómicamente moderno. A estos beneficios de la inmensa ventaja de salida de África se unen los de la gran diversidad de climas y hábitats y la mayor diversidad humana del mundo. Si un extraterrestre hubiera visitado la Tierra hace 10 000 años, no habría sido disparatado que hubiera predicho que Europa terminaría siendo una serie de estados vasallos de un imperio subsahariano.

Las razones inmediatas que explican el resultado de la colisión de África con Europa son claras. Del mismo modo que en su encuentro con los indígenas americanos, los europeos que llegaron a África disfrutaban de la triple ventaja de las armas de fuego y otras tecnologías, la alfabetización generalizada y la organización política necesaria para sostener amplios programas de exploración y conquista. Éstas ventajas se manifestaron prácticamente en cuanto comenzaron las colisiones: apenas cuatro años después de que Vasco da Gama llegase por primera vez a la costa de África oriental, en 1498, regresó con una flota repleta de cañones para forzar la rendición del puerto más importante de África oriental, Kilwa, que controlaba el comercio de oro de Zimbabue. ¿Pero por qué los europeos desarrollaron esas tres ventajas antes que los habitantes del África subsahariana?

Como ya hemos visto, las tres tienen su origen histórico en el desarrollo de la producción de alimentos. Pero la producción de alimentos se retrasó en el África subsahariana (en comparación con Eurasia) debido a la escasez de especies vegetales y animales autóctonas domesticables, su mucho menor superficie apta para la producción de alimentos autóctona y su eje norte-sur, que retrasó la difusión de la producción de alimentos y las invenciones. Examinemos cómo actuaron estos factores.

En primer lugar, en lo referente a los animales domésticos, hemos visto ya que los del África subsahariana provenían de Eurasia, con la posible excepción de algunos del norte de África. En consecuencia, los animales domésticos no llegaron al África subsahariana hasta miles de años después de que comenzaran a ser utilizados por las civilizaciones eurasiáticas emergentes. Esto puede ser sorprendente en un principio, porque tenemos la idea de África como la de el continente de los grandes mamíferos salvajes. Pero ya vimos en el capítulo 9 que un animal salvaje, para que pueda ser domesticado, debe ser suficientemente dócil, sumiso a los humanos, barato de alimentar e inmune a las enfermedades, y debe crecer con rapidez y reproducirse bien en cautividad. Las vacas, las ovejas, las cabras, los caballos y los cerdos autóctonos de Eurasia fueron algunas de las contadas especies de grandes animales salvajes del mundo que superaron todas esas pruebas. Sus equivalentes africanos —como el búfalo africano, la cebra, el cerdo de monte, el rinoceronte y el hipopótamo— nunca han sido domesticados, ni siquiera en épocas modernas.

Es cierto, desde luego, que algunos grandes mamíferos africanos han sido domados ocasionalmente. Aníbal incorporó elefantes africanos domados en su fallida guerra contra Roma, y es posible que los egipcios de la antigüedad domasen jirafas y otras especies. Pero ninguno de estos animales domados fue domesticado realmente; es decir, reproducido selectivamente en cautividad y modificado genéticamente para hacerlo más útil para el ser humano. Si los rinocerontes y los hipopótamos africanos hubieran sido domesticados y utilizados como cabalgaduras, no sólo habrían nutrido a los ejércitos, sino que también habrían constituido una caballería incontenible para abrirse camino por entre las filas de los jinetes europeos. Tropas de choque bantúes montadas en rinocerontes podrían haber derrotado al Imperio romano. Pero esto nunca sucedió.

Un segundo factor es una disparidad correspondiente, si bien menos extrema, entre el África subsahariana y Eurasia en cuanto a plantas cultivables. En el Sahel, Etiopía y África occidental se producían cultivos autóctonos, pero en un número muy inferior de variedades que en Eurasia. Teniendo en cuenta la limitada variedad de material silvestre de partida apto para la aclimatación de plantas, incluso las primeras manifestaciones de la agricultura africana podrían haber comenzado varios miles de años después que en el Creciente Fértil.

Así pues, en lo que a domesticación de animales y plantas se refiere, la ventaja de salida y la gran diversidad estaban en Eurasia, no en África. Un tercer factor es que la superficie de África representa sólo la mitad, aproximadamente, de la de Eurasia. Por otra parte, sólo un tercio de su superficie se halla dentro de la zona subsahariana al norte del ecuador que fue ocupada por agricultores y ganaderos antes de 1000 a. C. Hoy en día, la población total de África es de menos de 700 millones de habitantes, en comparación con los 4000 millones de Eurasia. Pero, en igualdad del resto de circunstancias, más tierras y más personas significan más sociedades competidoras e invenciones, y por tanto un ritmo de desarrollo más rápido.

El último factor que concurre en el ritmo más lento de desarrollo de África después del Pleistoceno en comparación con el de Eurasia es la diferente orientación de los ejes principales de estos continentes. Al igual que el de América, el eje principal de África discurre de norte a sur, mientras que el de Eurasia se extiende de este a oeste (fig. 10.1). A medida que se avanza por un eje norte-sur, se atraviesan zonas que presentan grandes diferencias en cuanto a clima, habitat, precipitaciones, duración de los días y enfermedades de cultivos y animales. De ahí que los cultivos y los animales domesticados o adquiridos en una parte de África tuvieran grandes dificultades para desplazarse a otras zonas. En cambio, los cultivos y los animales se trasladaron fácilmente entre sociedades eurasiáticas situadas a miles de kilómetros de distancia, pero situadas en la misma latitud y que compartían climas y duración de los días semejantes.

El lento tránsito o la detención total de los cultivos y los animales a lo largo del eje norte-sur de África tuvo consecuencias importantes. Por ejemplo, los cultivos mediterráneos que se convirtieron en alimentos básicos de Egipto requieren lluvias invernales y variación estacional en la duración del día para su germinación. Esos cultivos no pudieron propagarse al sur de Sudán, más de allá de donde se encontraron con lluvias estivales y escasa o nula variación estacional en cuando a luz diurna. El trigo y la cebada de Egipto no llegaron al clima mediterráneo del cabo de Buena Esperanza hasta que los colonos europeos los llevaron en 1652, y los khoisan nunca desarrollaron la agricultura. Asimismo, los cultivos del Sahel adaptados a la lluvia estival y a la escasa o nula variación estacional de la duración del día fueron llevados por los bantúes a África austral, pero no pudieron crecer en El Cabo, por lo que detuvieron el avance de la agricultura bantú. Las bananas y otros cultivos tropicales asiáticos para los cuales el clima de África es eminentemente adecuado, y que hoy son algunos de los cultivos básicos más productivos de la agricultura tropical africana, no pudieron llegar a África por vías terrestres. Al parecer, no llegaron hasta el primer milenio de la era actual, mucho después de su aclimatación en Asia, porque tuvieron que esperar el tráfico marítimo en gran escala a través del océano Índico.

El eje norte-sur de África también dificultó seriamente la difusión del ganado. La mosca tsé-tsé de África ecuatorial, portadora de tripanosomas a los que los mamíferos salvajes autóctonos de África son resistentes, resultó devastadora para las especies de ganado eurasiático y norteafricano introducidas. Las vacas que los bantúes adquirieron de la zona del Sahel, libre de moscas tsé-tsé, no sobrevivieron a la expansión bantú a través de la selva ecuatorial. Aunque el caballo había llegado ya a Egipto hacia 1800 a. C. y transformó la guerra en el norte de África poco después, no cruzó el Sahara para impulsar el ascenso de los reinos montados de África occidental hasta el primer milenio de la era actual, y nunca se extendió al sur a través de la zona de influencia de la mosca tsé-tsé. Aunque la vaca, la oveja y la cabra habían llegado ya al extremo septentrional del Serengeti en el tercer milenio a. C., hubieron de transcurrir más de 2000 años para que el ganado cruzase el Serengeti y llegase a África austral.

Igualmente lenta fue la difusión de la tecnología humana a lo largo del eje norte-sur de África. La cerámica, de la que se tiene constancia en Sudán y el Sahara hacia 8000 a. C., no llegó a El Cabo hasta aproximadamente el año 1. Aunque la escritura se desarrolló en Egipto antes de 3000 a. C. y se difundió en forma alfabetizada hasta el reino nubio de Meroe, y aunque la escritura alfabética llegó a Etiopía (posiblemente desde Arabia), la escritura no surgió independientemente en el resto de África, adonde fue llevada desde el exterior por árabes y europeos.

En resumen, la colonización de África por Europa no tuvo nada que ver con las diferencias entre los pueblos europeos y los africanos, como suponen los racistas blancos, sino que se debió a accidentes de la geografía y la biogeografía, en particular a las diferencias de ambos continentes en cuanto a superficie, ejes y lotes de especies de animales salvajes y plantas silvestres. Es decir, las diferentes trayectorias históricas de África y Europa provienen en última instancia de diferencias en bienes raíces.