Colisión de hemisferios

La mayor sustitución de poblaciones de los últimos 13 000 años ha sido la resultante de la reciente colisión entre las sociedades del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. Su momento más dramático y decisivo, como vimos en el capítulo 3, tuvo lugar cuando el pequeño ejército de españoles al mando de Pizarro capturó al emperador inca Atahualpa, soberano absoluto del Estado indígena americano más extenso, rico, poblado y administrativa y tecnológicamente más avanzado. La captura de Atahualpa simboliza la conquista de América por Europa, porque la misma combinación de factores inmediatos que la causó fue también la responsable de la conquista por los europeos de otras sociedades indígenas americanas. Volvamos ahora a esta colisión de hemisferios, aplicando lo que hemos aprendido desde el capítulo 3. La pregunta fundamental que debe responderse es: ¿por qué los europeos llegaron a las tierras de los indígenas americanos y las conquistaron, y no a la inversa? Nuestro punto de partida será la comparación de las sociedades de Eurasia y la América indígena en 1492, año del «descubrimiento» de América por Colón.

Nuestra comparación comienza con la producción de alimentos, un elemento determinante fundamental del tamaño de la población local y de la complejidad de la sociedad, y por tanto un factor último de la conquista. La diferencia más patente entre la producción de alimentos americana y la euroasiática afectaba a las especies de grandes mamíferos domésticos. En el capítulo 9 nos encontramos con las trece especies de Eurasia, que se convirtieron en su principal fuente de proteína animal (carne y leche), lana y pieles, su principal modo de transporte terrestre de personas y mercancías, sus fundamentales vehículos de guerra y (tirando de arados y suministrando estiércol) un gran potenciador de la producción de cultivos. Hasta que la rueda hidráulica y el molino de viento comenzaron a sustituir a los mamíferos de Eurasia en la época medieval, fueron también su principal fuente de energía «industrial» más allá de la energía muscular humana; por ejemplo, para hacer girar las piedras de moler y para hacer funcionar las norias. En cambio, América sólo tenía una especie de gran mamífero doméstico, la llama/alpaca, circunscrito a una pequeña zona de los Andes y la costa peruana adyacente. Aunque se criaba para aprovechar su carne, lana y pieles y para el transporte de mercancías, nunca produjo leche para el consumo humano, nunca pudo ser utilizada como cabalgadura, nunca tiró de un carro o un arado y nunca sirvió como fuente de energía o vehículo de guerra.

Se trata de un enorme conjunto de diferencias entre las sociedades de Eurasia y las de los indígenas americanos, debidas en gran medida a la extinción (¿exterminación?) de la mayoría de las especies de grandes mamíferos anteriores en América del Norte y América del Sur a finales del Pleistoceno. De no haber sido por estas extinciones, la historia moderna podría haber tomado un rumbo diferente. Cuando Cortés y sus desharrapados aventureros desembarcaron en la costa mexicana en 1519, podrían haber sido arrojados al mar por miles de soldados aztecas de caballería montados en caballos autóctonos americanos domesticados. En vez de ser los aztecas quienes murieran a causa de la viruela, los españoles podrían haber sido exterminados por gérmenes americanos transmitidos por aztecas resistentes a las enfermedades. Las civilizaciones americanas basadas en la energía animal podrían haber enviado sus conquistadores a arrasar Europa. Pero estos resultados hipotéticos quedaron descartados por las extinciones de mamíferos de miles de años atrás.

Debido a esas extinciones, en Eurasia quedaron muchos más candidatos salvajes a la domesticación que en América. La mayoría de los candidatos se descalifican como posibles especies domésticas por una o varias razones entre un número reducido de ellas. De ahí que, al final, Eurasia tuviera sus trece especies de grandes mamíferos domésticos y América sólo una especie muy local. Ambos hemisferios tenían, asimismo, especies domesticadas de aves y pequeños mamíferos: el pavo, el cobaya y el pato almizclado de forma muy local, y el perro más extendido en América; la gallina, el ganso, el pato, el gato, el perro, el conejo, la abeja, el gusano de seda y algunos otros en Eurasia. Pero la significación de todas estas especies de pequeños animales domésticos fue insignificante en comparación con la de los grandes.

Eurasia y América eran diferentes también en lo relativo a la producción de alimentos vegetales, aunque la disparidad en este terreno era menos acusada que en el de la producción de alimentos animales. En 1492, la agricultura se había generalizado en Eurasia. Entre los pocos cazadores-recolectores europeos que no tenían cultivos ni animales domésticos estaban los ainus del norte de Japón, las sociedades siberianas carentes de renos y pequeños grupos de cazadores-recolectores dispersos por los bosques de India y el sureste de Asia tropical que comerciaban con los agricultores vecinos. Algunas otras sociedades eurasiáticas, en particular las de los pastores de Asia central y los criadores de renos lapones y samoyedos del Ártico, tenían animales domésticos pero escasa o ninguna agricultura. Prácticamente todas las demás sociedades eurasiáticas se dedicaban a la agricultura además de a la cría de animales.

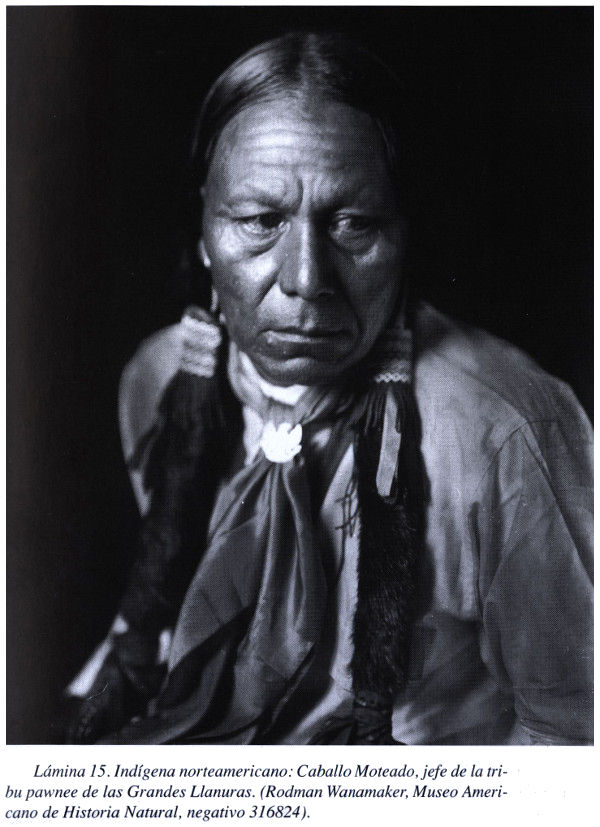

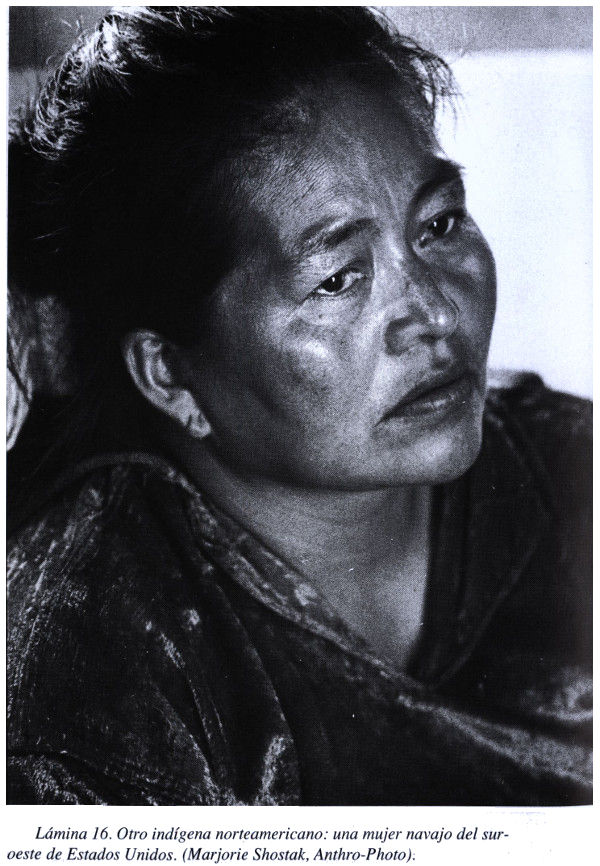

La agricultura también se había generalizado en América, pero los cazadores-recolectores poblaban una proporción mayor de la superficie de América que de la de Eurasia. Las regiones de América donde no existía producción de alimentos abarcaban todo el norte de América del Norte y el sur de América del Sur, las grandes llanuras de Canadá y todo el oeste de América del Norte a excepción de pequeñas zonas del suroeste del actual Estados Unidos, que albergaban agricultura de regadío. Es sorprendente que entre las zonas de la América indígena que carecían de producción de alimentos figurasen las que hoy, después de la llegada de los europeos, son algunas de las tierras agrícolas y las praderas más productivas de América del Norte y América del Sur: los estados del Pacífico de Estados Unidos, el cinturón del trigo de Canadá, la pampa de Argentina y la zona mediterránea de Chile. La anterior ausencia de producción de alimentos en estas tierras se debió exclusivamente a la escasez a nivel local de animales y plantas silvestres domesticables, así como a las barreras geográficas y ecológicas que impidieron que los cultivos y las escasas especies de animales domésticos de otras partes de América llegasen a ellas. Ésas tierras llegaron a ser productivas no sólo para los colonizadores europeos, sino también, en algunos casos, para los indígenas americanos, tan pronto como los europeos introdujeron animales domésticos y cultivos adecuados. Por ejemplo, las sociedades indígenas americanas adquirieron renombre por su dominio del caballo, y en algunos casos, de la ganadería vacuna y ovina, en algunas partes de las Grandes Llanuras, el oeste de Estados Unidos y la pampa argentina. Aquéllos guerreros montados de las llanuras y los ovejeros y tejedores navajos ocupan un lugar destacado en la imagen que los estadounidenses blancos tienen de los indígenas americanos, pero la base de esa imagen no se creó hasta después de 1492. Estos ejemplos demuestran que los únicos ingredientes que faltaban de los necesarios para sostener la producción de alimentos en grandes áreas de América eran los animales domésticos y los cultivos.

En las zonas de América donde se daba una agricultura autóctona americana, ésta se veía limitada por cinco grandes desventajas en relación con la agricultura eurasiática: dependencia generalizada del maíz, pobre en proteínas, en lugar de la diversidad y la riqueza en proteínas de los cereales de Eurasia; la plantación a mano de semillas individuales en vez de la siembra a voleo; la labranza a mano en vez de arar con la ayuda de animales, lo que permite que una persona cultive una superficie mucho mayor, permitiendo también el cultivo de algunos suelos fértiles pero duros que resultan difíciles de labrar a mano (como los de las Grandes Llanuras de América del Norte); la falta de estiércol animal para aumentar la fertilidad del suelo; y la mera energía muscular humana, en lugar de la energía animal, para tareas agrícolas como la trilla, la molienda y el riego. Éstas diferencias sugieren que la agricultura de Eurasia en 1492 podría haber producido por término medio más calorías y proteínas por persona y hora de trabajo que la agricultura indígena americana.

Éstas diferencias en la producción de alimentos constituyeron una causa última fundamental de las disparidades entre las sociedades de Eurasia y la América indígena. Entre los factores inmediatos resultantes que concurrieron en la conquista, algunos de los más importantes fueron las diferencias en cuanto a gérmenes, tecnología, organización política y escritura. De éstos, la vinculada de forma más directa con las diferencias en la producción de alimentos fue la de los gérmenes. Las enfermedades infecciosas que afectaban periódicamente a las sociedades eurasiáticas superpobladas, y para las cuales muchos eurasiáticos habían desarrollado consiguientemente una resistencia inmunitaria o genética, incluían todos los agentes más mortíferos de la historia: viruela, sarampión, gripe, peste, tuberculosis, tifus, cólera, malaria y otros. Contra esta sombría lista, las únicas enfermedades infecciosas masivas que pueden atribuirse con certeza a las sociedades indígenas americanas precolombinas fueron los treponemas no sifilíticos. (Como hemos explicado en el capítulo 11, continúa sin conocerse con certeza si la sífilis surgió en Eurasia o en América, y la afirmación de que la tuberculosis humana estaba presente en América antes de Colón no está, a mi juicio, probada).

Ésta diferencia entre los continentes en lo relativo a gérmenes nocivos tuvo su origen paradójicamente en la diferencia en ganado útil. La mayoría de los microbios responsables de las enfermedades contagiosas de las sociedades humanas superpobladas evolucionaron a partir de microbios ancestrales muy parecidos que causaban enfermedades infecciosas en los animales domésticos con los que los productores de alimentos comenzaron a entrar en estrecho contacto a diario hace unos 10 000 años. Eurasia albergaba muchas especies de animales domésticos y, por tanto, desarrolló muchos de esos microbios, mientras que América tenía muy pocos tanto de unos como de otros. Otras razones por las que las sociedades americanas autóctonas desarrollaron tan pocos microbios letales fueron que las aldeas, que ofrecen el caldo de cultivo ideal para las enfermedades epidémicas, surgieron miles de años después en América que en Eurasia; y que las tres regiones del Nuevo Mundo que tenían sociedades urbanas (los Andes, Mesoamérica y el sureste de Estados Unidos) nunca estuvieron conectadas por un comercio rápido y de gran volumen en la escala que llevó la peste, la gripe y posiblemente la viruela a Europa desde Asia. En consecuencia, incluso la malaria y la fiebre amarilla, las enfermedades infecciosas que finalmente se convirtieron en los principales obstáculos para la colonización europea de los trópicos americanos, y que plantearon la mayor barrera para la construcción del canal de Panamá, no son enfermedades americanas en absoluto, sino que están causadas por microbios originarios de los trópicos del Viejo Mundo, introducidos en América por los europeos.

Compitiendo con los gérmenes como factores inmediatos de la conquista de América por Europa estuvieron las diferencias en todos los aspectos de la tecnología. Éstas diferencias derivaban, en última instancia, de la historia mucho más prolongada de Eurasia en cuanto a sociedades densamente pobladas, económicamente especializadas, políticamente centralizadas, interactivas y competitivas que dependían de la producción de alimentos. Podemos señalar cinco áreas de tecnología.

En primer lugar, los metales —en un principio el cobre, después el bronce y finalmente el hierro— se usaban para fabricar útiles en todas las sociedades eurasiáticas complejas en 1492. En cambio, aunque el cobre, la plata, el oro y sus aleaciones se utilizaban para fabricar adornos en los Andes y en algunas otras zonas de América, la piedra, la madera y el hueso seguían siendo las principales materias primas para fabricar útiles en todas las sociedades indígenas americanas, que sólo hacían un uso local limitado de los útiles de cobre.

En segundo lugar, la tecnología militar era mucho más poderosa en Eurasia que en América. Las armas europeas eran espadas, lanzas y puñales de acero, complementados por pequeñas armas de fuego y piezas de artillería, mientras que las armaduras y los yelmos estaban hechos también de acero macizo o de cota de malla. En lugar del acero, los indígenas americanos usaban palos y hachas de piedra o madera (ocasionalmente cobre en los Andes), hondas, arcos y flechas y armaduras acolchadas, que constituían una protección y unas armas mucho menos efectivas. Además, los ejércitos indígenas americanos no tenían animales que oponer a los caballos, cuyo valor para el ataque y el transporte rápido dio a los europeos una abrumadora ventaja hasta que algunas sociedades indígenas americanas los adoptaron.

En tercer lugar, las sociedades eurasiáticas disfrutaban de una enorme ventaja en sus fuentes de energía para hacer funcionar las máquinas. El primer avance sobre la energía muscular humana fue el uso de animales —vacas, caballos y asnos— para tirar de arados y hacer girar ruedas con el fin de moler el grano, sacar el agua y regar o drenar los campos. La rueda hidráulica apareció en la época romana y después proliferó, junto con el molino movido por las mareas y el molino de viento, en la Edad Media. Unidas a los sistemas de engranajes, estas máquinas, que aprovechaban la energía hidráulica y la eólica. Se utilizaban no sólo para moler el grano y trasladar el agua, sino también para un sinfín de fines fabriles, como la molienda de azúcar, la activación de los fuelles de los altos hornos, la trituración de minerales, la fabricación de papel, la pulimentación de piedra, el prensado de la aceituna, la producción de sal, la producción de tejidos y el serrado de madera. La convención fija arbitrariamente el comienzo de la revolución industrial en el comienzo del aprovechamiento de la energía del vapor en la Inglaterra del siglo XVIII, pero lo cierto es que una revolución industrial basada en la energía hidráulica y eólica había comenzado ya en la Edad Media en muchas partes de Europa. En 1492, todas las actividades a las que se aplicaban en Eurasia la energía animal, hidráulica y eólica eran realizadas aún mediante la energía muscular humana en América.

Mucho antes de que la rueda comenzase a ser utilizada en Eurasia para la transformación de energía, se había convertido en la base de la mayor parte del transporte terrestre eurasiático, no sólo para vehículos de tracción animal, sino también para carretillas impulsadas por el ser humano, que permitieron que una o más personas, usando aún únicamente la energía muscular humana, transportasen pesos mucho mayores de los que habrían podido de otro modo. La rueda se adoptó también en la alfarería eurasiática y en los relojes. Ninguno de estos usos de la rueda se adoptó en América, donde sólo se tiene constancia de la rueda en juguetes de cerámica mexicanos.

La otra área de tecnología que debe mencionarse es el transporte marítimo. Muchas sociedades eurasiáticas desarrollaron grandes embarcaciones, algunas de ellas capaces de navegar contra el viento y de surcar océanos, equipadas con sextantes, brújulas magnéticas, timones de popa y cañones. En capacidad, velocidad, maniobrabilidad y navegabilidad, aquellas embarcaciones europeas eran muy superiores a las balsas que transportaban el comercio entre las sociedades más avanzadas del Nuevo Mundo, las de los Andes y Mesoamérica. Aquéllas balsas navegaban con el viento a lo largo de la costa del Pacífico. La nave de Pizarro abordó y capturó tales balsas en su primer viaje hacia Perú.

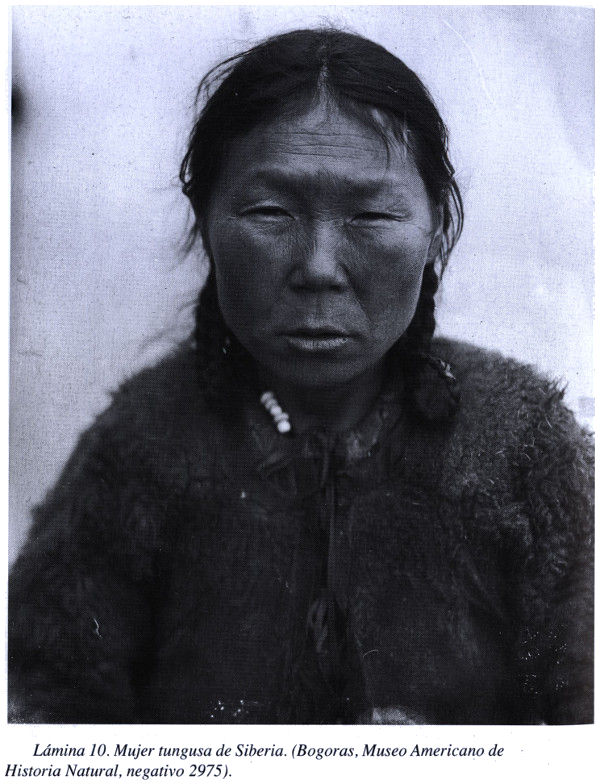

Además de sus gérmenes y su tecnología, las sociedades eurasiáticas y las indígenas americanas se diferenciaban en su organización política. Al final de la Edad Media o en el Renacimiento, la mayor parte de Eurasia estaba ya bajo el dominio de estados organizados. Entre éstos, el de los Habsburgo, el otomano y el chino, el estado mogol de India y el estado mongol en su apogeo en el siglo XIII comenzaron como grandes conglomerados políglotas formados por la conquista de otros estados. Por eso se les suele llamar imperios. Muchos estados e imperios eurasiáticos tenían una religión oficial que contribuía a la cohesión del Estado, invocada para legitimar el liderazgo político y sancionar las guerras contra otros pueblos. Las sociedades tribales y de hordas de Eurasia quedaron limitadas en gran medida a los pastores de renos del Ártico, los cazadores-recolectores siberianos y los enclaves de cazadores-recolectores del subcontinente indio y del Asia suroriental tropical.

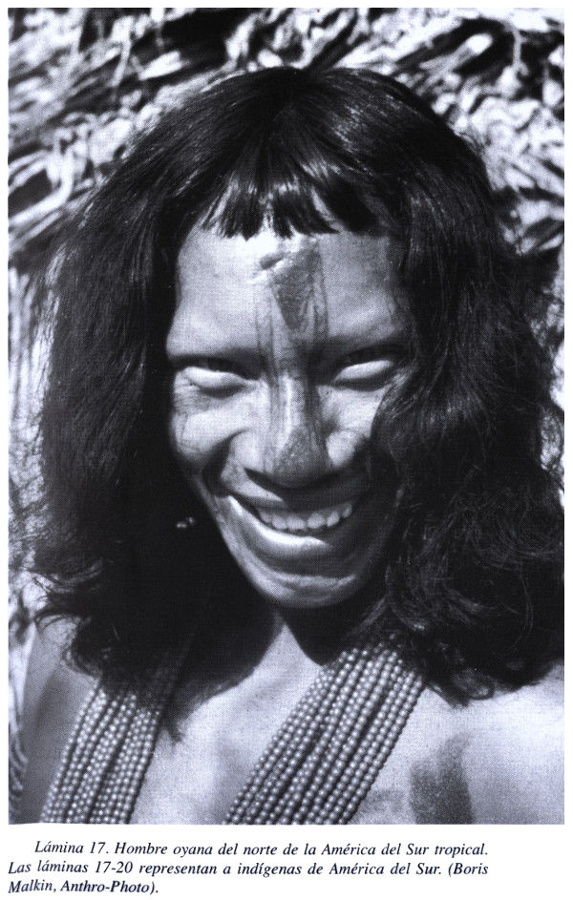

En América había dos imperios, el de los aztecas y el de los incas, que se asemejaban a sus homólogos eurasiáticos en cuanto a dimensiones, población, composición políglota, religión oficial y orígenes en la conquista de estados menores. Fueron las dos únicas unidades políticas capaces de movilizar recursos para obras públicas o guerras en la escala de muchos estados eurasiáticos, mientras que siete estados europeos (España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Suecia y Dinamarca) tenían los recursos necesarios para adquirir colonias americanas entre 1492 y 1666. América tenía también muchas jefaturas (algunas de ellas pequeños estados en la práctica) en la América del sur tropical, la Mesoamérica no dominada por los aztecas y el sureste de Estados Unidos. El resto de América estaba organizado únicamente a nivel de tribu o de horda.

El último factor inmediato del que debemos ocuparnos es la escritura. La mayoría de los estados eurasiáticos tenían élites ilustradas, y en algunos de ellos una parte significativa de la población no perteneciente a la burocracia también estaba alfabetizada. La escritura otorgaba poder a las sociedades europeas al facilitar la administración política y los intercambios económicos, motivar y orientar la exploración y la conquista y permitir el acopio de una variedad de información y experiencia humana que se extendía hasta lugares y épocas remotos. En cambio, el uso de la escritura en América estaba limitado a la élite de una pequeña zona de Mesoamérica. El Imperio inca empleaba un sistema contable y un mecanismo nemotécnico basados en nudos (quipu), pero no pudo acercarse a la escritura como vehículo de transmisión de información detallada.

Así pues, las sociedades eurasiáticas de la época de Colón disfrutaban de grandes ventajas sobre las sociedades indígenas americanas en cuanto a producción de alimentos, gérmenes, tecnología (incluidas las armas), organización política y escritura. Estos fueron los principales factores que hicieron inclinarse el resultado de las colisiones poscolombinas. Pero estas diferencias en 1492 representan sólo una instantánea de trayectorias históricas que se remontaban a por lo menos 13 000 años atrás en América, y mucho antes en Eurasia. Para América, en particular, la instantánea de 1492 capta el fin de la trayectoria independiente de los indígenas americanos. Repasemos las etapas anteriores de esas trayectorias.

La Tabla 18.1 resume las fechas aproximadas de la aparición de avances clave en los principales «territorios originarios» de cada hemisferio (el Creciente Fértil y China en Eurasia, los Andes y la Amazonia y Mesoamérica en América). Incluye también la trayectoria de un territorio secundario del Nuevo Mundo, como es el este del actual Estados Unidos, y la de Inglaterra, que no es en modo alguno un territorio originario, pero que se enumera para ilustrar la rapidez con que los avances se difundieron a partir del Creciente Fértil.

| TABLA 18.1A Trayectorias históricas de Eurasia y América | |||||||

| Fecha aproximada de adopción | Eurasia | ||||||

| Creciente fértil | China | Inglaterra | |||||

| Aclimatación de plantas | 8500 a. C. | Antes de 7500 a. C. | 3500 a. C. | ||||

| Domesticación de animales | 8000 a. C. | Antes de 7500 a. C. | 3500 a. C. | ||||

| Cerámica | 7000 a. C. | Antes de 7500 a. C. | 3500 a. C. | ||||

| Aldeas | 9000 a. C. | Antes de 7500 a. C. | 3000 a. C. | ||||

| Jefaturas | 5500 a. C. | 4000 a. C. | 2500 a. C. | ||||

| Generalización de útiles o artefactos de metal (cobre y/o bronce) | 4000 a. C. | 2000 a. C. | 2000 a. C. | ||||

| Estados | 3700 a. C. | 2000 a. C. | 500 | ||||

| Escritura | 3200 a. C. | Antes de1300 a. C. | 43 | ||||

| Generalización de los útiles de hierro | 900 a. C. | 500 a. C. | 650 a. C. | ||||

| TABLA 18.1B Trayectorias históricas de Eurasia y América | |||||||

| Fecha aproximada de adopción | América indígena | ||||||

| Andes | Amazonia | Mesoamérica | Este de EEUU | ||||

| Aclimatación de plantas | antes de 3000 a. C. | 3000 a. C. | antes de 3000 a. C. | 2500 a. C. | |||

| Domesticación de animales | 3500 a. C. | ? | 500 a. C. | — | |||

| Cerámica | 3100-1800 a. C. | 6000 a. C. | 1500 a. C. | 2500 a. C. | |||

| Aldeas | 3100-1800 a. C. | 6000 a. C. | 1500 a. C. | 500 a. C. | |||

| Jefaturas | antes de 1500 a. C. | 1 | 1500 a. C. | 200 a. C. | |||

| Generalización de útiles o artefactos de metal (cobre y/o bronce) | 1000 | — | — | — | |||

| Estados | 1 | — | 300 a. C. | — | |||

| Escritura | — | — | 600 a. C. | — | |||

| Generalización de los útiles de hierro | — | — | — | — | |||

Ésta tabla ofrece las fechas aproximadas de la adopción generalizada de avances significativos en tres zonas de Eurasia y cuatro de la América indígena. Las fechas de la domesticación de animales omite el perro, que fue domesticado antes que los animales productores de alimentos tanto en Eurasia como en América. Las jefaturas se infieren a partir de datos arqueológicos, como enterramientos según el rango, arquitectura y pautas de asentamiento. La tabla simplifica en gran medida una masa compleja de hechos históricos, véase en el texto algunas advertencias importantes.

Ésta tabla horrorizará sin duda a cualquier intelectual informado, porque reduce unas historias sumamente complejas a unas cuantas fechas aparentemente exactas. En realidad, todas esas fechas son meros intentos de catalogar puntos arbitrarios a lo largo de un continuum. Por ejemplo, más significativo que la fecha de la primera herramienta de metal encontrada por algún arqueólogo es el momento en que una proporción significativa de los útiles se fabricaban con metales, pero ¿hasta qué punto deben ser comunes los útiles metálicos para que puedan clasificarse como «generalizados»? Las fechas de aparición del mismo avance pueden diferir en distintas partes del mismo territorio. Por ejemplo, en la región andina la cerámica aparece unos 1300 años antes en la región costera de Ecuador (3100 a. C.) que en Perú (1800 a. C.). Algunas fechas, como las de la aparición de las jefaturas, son más difíciles de deducir a partir del registro arqueológico que las fechas de objetos como la cerámica y los útiles metálicos. Algunas fechas de la Tabla 18.1 son muy poco seguras, en particular las que se refieren al comienzo de la producción de alimentos en América. Sin embargo, en tanto en cuanto se entienda que la tabla es una simplificación, resulta útil para comparar la historia de los distintos continentes.

La tabla sugiere que la producción de alimentos comenzó a suministrar una amplia proporción de las dietas humanas unos 5000 años antes en los territorios originarios eurasiáticos que en los de América. Debemos hacer de inmediato una advertencia: aunque no existe la menor duda acerca de la antigüedad de la producción de alimentos en Eurasia, hay, sin embargo, una controversia sobre su comienzo en América. En particular, los arqueólogos citan a menudo fechas de plantas aclimatadas en la cueva de Coxcatlán en México, en la cueva del Guitarrero en Perú y en algunos otros lugares de América que son mucho más antiguas que las fechas que aparecen en la tabla. Tales afirmaciones están siendo reevaluadas por diversas razones: la reciente datación directa por radiocarbono de los restos de cultivos ha producido fechas más recientes en algunos casos; las fechas más antiguas de las que se había informado con anterioridad se basaban en carbón vegetal que se creía contemporáneo de los restos de las plantas, pero que posiblemente no lo era; y no puede afirmarse con certeza si algunos de los restos de plantas más antiguos pertenecen a cultivos o únicamente a plantas silvestres recolectadas. Con todo, aun cuando la aclimatación de plantas comenzase en América antes de lo que se indica en la Tabla 18.1, es seguro que la agricultura no fue la base de la mayor parte de la ingestión humana de calorías ni de la existencia sedentaria en los territorios americanos hasta mucho después que en los territorios eurasiáticos.

Como vimos en los capítulos 5 y 10, sólo algunas zonas relativamente pequeñas de cada hemisferio actuaron como «territorio originario» donde la producción de alimentos apareció por vez primera y desde donde se difundió después. Esos territorios fueron el Creciente Fértil y China en Eurasia, y los Andes y la Amazonia, Mesoamérica y el este de Estados Unidos en América. El ritmo de la propagación de avances clave es especialmente bien conocido en el caso de Europa, gracias a los muchos arqueólogos que han trabajado en su estudio. Como la Tabla 18.1 resume para Inglaterra, una vez que la producción de alimentos y la vida en aldeas hubieron llegado desde el Creciente Fértil después de un prolongado intervalo (5000 años), el lapso subsiguiente para la adopción de las jefaturas, los estados, la escritura y especialmente los útiles de metal por parte de Inglaterra fue mucho más breve: 2000 años para los primeros útiles de metal generalizados de cobre y bronce, y sólo 250 años para la generalización de los útiles de hierro. Evidentemente, para una sociedad de agricultores ya sedentarios fue mucho más fácil «tomar prestada» la metalurgia de otra sociedad del mismo tipo que para los cazadores-recolectores nómadas «tomar prestada» la producción de alimentos de los agricultores sedentarios (o ser sustituidos por los agricultores).

¿Por qué las trayectorias de todos los avances clave se produjeron en América en fechas posteriores que en Eurasia? Se me ocurren cuatro grupos de razones: la salida más tardía, una serie más limitada de animales salvajes y plantas silvestres disponibles para la domesticación, unos obstáculos mayores para la difusión, y posiblemente unas zonas más pequeñas o más aisladas de poblaciones humanas densas en América que en Europa.

Por lo que se refiere a la ventaja de salida de Eurasia, el ser humano puebla Eurasia desde hace más o menos un millón de años, mucho antes que América. De acuerdo con las pruebas arqueológicas a las que nos referimos en el capítulo 1, los seres humanos entraron en América por Alaska sólo hacia 12 000 a. C., se extendieron al sur de las placas de hielo de Canadá como cazadores de Clovis unos siglos antes de 11 000 a. C., y llegaron al extremo meridional de América del Sur en 10 000 a. C. Aun en el caso de que las afirmaciones controvertidas sobre lugares de poblamiento humano más antiguos en América resulten válidas, los presuntos habitantes preClovis continuaron estando distribuidos de manera muy dispersa por razones desconocidas, y no emprendieron en el Pleistoceno una proliferación de sociedades de cazadores-recolectores con poblaciones en expansión, tecnología y arte como en el Viejo Mundo. La producción de alimentos nacía ya en el Creciente Fértil sólo 1500 años después de la fecha en que los cazadores-recolectores derivados de Clovis llegaban al sur de América del Sur.

Varias consecuencias posibles de aquella ventaja de salida de Eurasia merecen una reflexión. En primer lugar, ¿pudo ser necesario que transcurriera mucho tiempo a partir de 11 000 a. C. para que América se llenara de gente? Cuando se conocen las cifras probables en cuestión, se descubre que este efecto sólo habría tenido una contribución insignificante al retraso de 5000 años de América en la fundación de aldeas productoras de alimentos. Los cálculos que se ofrecen en el capítulo 1 nos dicen que aun cuando sólo 100 indigenas americanos pioneros hubieran cruzado la frontera canadiense hasta la parte inferior de Estados Unidos, y hubieran crecido a un ritmo de sólo el 1 por 100 anual, habrían saturado América de cazadores-recolectores en el plazo de 1000 años. Expandiéndose hacia el sur a un ritmo de sólo 1,5 km al mes, aquellos pioneros habrían llegado al extremo meridional de América del Sur sólo 700 años después de cruzar la frontera canadiense. Las tasas de expansión y de aumento de la población que se aportan son muy bajas en comparación con las tasas reales que se conocen de pueblos que ocupan tierras anteriormente deshabitadas o escasamente habitadas. De ahí que probablemente América fuera ocupada por completo por cazadores-recolectores al cabo de unos siglos de la llegada de los primeros colonizadores.

En segundo lugar, ¿podría representar una gran parte del retraso de 5000 años el tiempo que los primeros americanos necesitaron para familiarizarse con las nuevas especies locales de plantas y animales, y las fuentes de origen de piedras con que se encontraron? Si podemos razonar de nuevo por analogía con los cazadores-recolectores y los agricultores de Nueva Guinea y Polinesia que ocuparon entornos que desconocían —como los colonizadores maoríes de Nueva Zelanda o los colonizadores tudawhes de la cuenca del Karimui de Nueva Guinea—, es probable que los colonizadores descubrieran las mejores fuentes de piedra y aprendieran a distinguir las plantas silvestres útiles de las venenosas y los animales en mucho menos de un siglo.

En tercer lugar, ¿qué podemos decir de la ventaja de salida de los eurasiáticos en el desarrollo de tecnología apropiada al medio local? Los primeros agricultores del Creciente Fértil y China eran herederos de la tecnología que el Homo sapiens moderno en cuanto a comportamiento había desarrollado para aprovechar los recursos locales en esas zonas desde hacía miles de años. Por ejemplo, las hoces de piedra, los fosos de almacenamiento subterráneos y otras tecnologías que los cazadores-recolectores del Creciente Fértil habían desarrollado para utilizar los cereales silvestres estaban a disposición de los primeros agricultores cerealistas del Creciente Fértil. En cambio, los primeros colonos de América llegaron a Alaska con un equipamiento apropiado para la tundra ártica de Siberia. Tuvieron que inventar por sí solos el equipamiento adecuado para cada nuevo hábitat con el que se encontraban. Ése retraso tecnológico podría haber contribuido de forma significativa al retraso en los avances de los indígenas americanos.

Un factor aún más evidente del retraso fueron los animales salvajes y las plantas silvestres disponibles para su domesticación. Como vimos en el capítulo 6, cuando los cazadores-recolectores adoptan la producción de alimentos, no es porque prevean los beneficios potenciales que esperan a sus descendientes remotos, sino porque la incipiente producción de alimentos comienza a ofrecer ventajas sobre la forma de vida de los cazadores-recolectores. La primitiva producción de alimentos era menos competitiva con respecto a la caza y la recolección en América que en el Creciente Fértil o en China, en parte por la práctica ausencia de mamíferos salvajes domesticables en América. De ahí que los primeros agricultores americanos continuaran dependiendo de los animales salvajes para la obtención de proteínas y continuaran siendo necesariamente cazadores-recolectores a tiempo parcial, mientras que tanto en el Creciente Fértil como en China la domesticación de animales siguió muy cerca en el tiempo a la aclimatación de plantas para crear un lote de producción alimentaria que rápidamente se impuso a la caza y la recolección. Además, los animales domésticos eurasiáticos permitieron que la agricultura eurasiática fuera más competitiva al suministrar fertilizante, y, finalmente, al tirar de los arados.

Las características de las plantas silvestres americanas también contribuyeron a la menor competitividad de la producción americana de los indígenas americanos. Ésta conclusión se observa con mayor claridad en el este de Estados Unidos, donde menos de una docena de cultivos fueron aclimatados, incluidos granos de semillas pequeñas pero no granos de semillas grandes, leguminosas, cultivos de fibra ni árboles frutales o productores de bayas cultivados. También es evidente en el caso del cereal básico de Mesoamérica, el maíz, que se difundió para convertirse en un cultivo dominante también en otros lugares de América. Mientras que el trigo y la cebada silvestres del Creciente Fértil evolucionaron hasta convertirse en cultivos con mínimos cambios y en el plazo de unos siglos, el teosinto silvestre podría haber requerido varios miles de años para evolucionar hasta convertirse en maíz, pues tuvo que experimentar cambios drásticos en su biología reproductiva y su asignación de energía a la producción de semillas, pérdida de las duras envolturas de las semillas y un enorme aumento del tamaño de la mazorca.

En consecuencia, aunque se acepten las fechas posteriores propuestas recientemente para el comienzo de la aclimatación de plantas por parte de los indígenas americanos, habrían transcurrido unos 1500 o 2000 años entre este comienzo (hacia 3000 a. C.-2500 a. C.) y la generalización de las aldeas permanentes para todo el año (1800 a. C.-500 a. C.) en Mesoamérica, el interior de la región andina y el este de Estados Unidos. La agricultura autóctona americana actuó únicamente durante mucho tiempo como un pequeño complemento de la adquisición de alimentos mediante la caza y la recolección, y sustentó únicamente a una población escasa. Si se aceptan las fechas tradicionales anteriores para el comienzo de la aclimatación de plantas en América, habrían pasado 5000 años en vez de 1500 o 2000 antes de que la producción de alimentos permitiese el establecimiento de aldeas. En cambio, las aldeas estuvieron estrechamente relacionadas en el tiempo con la aparición de la producción de alimentos en gran parte de Eurasia (la forma de vida de los cazadores-recolectores era, a su vez, bastante productiva como para permitir el establecimiento de aldeas aun antes de la adopción de la agricultura en algunas zonas de ambos hemisferios, como Japón y el Creciente Fértil en el Viejo Mundo y la zona costera de Ecuador y la Amazonia en el Nuevo Mundo). Las limitaciones impuestas por las especies domésticas disponibles a nivel local en el Nuevo Mundo quedan perfectamente ilustradas por las transformaciones de las propias sociedades autóctonas americanas cuando llegaron otros cultivos o animales, tanto si procedían de otros puntos de América como de Eurasia. Algunos ejemplos son los efectos de la llegada del maíz al este de Estados Unidos y la Amazonia, la adopción de la llama en los Andes septentrionales después de su domesticación en el sur, y la aparición del caballo en muchas zonas de América del Norte y América del Sur.

Además de la ventaja de salida de Eurasia y sus especies de animales salvajes y plantas silvestres, los avances en Eurasia se aceleraron también debido a que la difusión de animales, plantas, ideas, tecnología y personas fue más fácil en Eurasia que en América, como consecuencia de varios conjuntos de factores geográficos y ecológicos. El eje principal este-oeste de Eurasia, a diferencia del eje principal norte-sur de América, permitió la difusión sin cambio de latitud y de variables medioambientales asociadas. A diferencia de la anchura constante este-oeste de Eurasia, el Nuevo Mundo se estrechaba en toda América Central, y especialmente en Panamá. No menos importante era el hecho de que América estuviese fragmentada en zonas poco apropiadas para la producción de alimentos o para poblaciones humanas densas. Las barreras ecológicas eran los bosques pluviales de Panamá, que separaban las sociedades mesoamericanas de las sociedades andinas y amazónicas; los desiertos del norte de México, que separaban Mesoamérica de las sociedades del suroeste y el sureste de Estados Unidos; las zonas secas de Texas, que separaban el suroeste de Estados Unidos del sureste; y los desiertos y las altas montañas, que aislaban las zonas costeras del Pacífico de Estados Unidos, y que de otro modo habrían sido aptas para la producción de alimentos. En consecuencia, no hubo difusión alguna de animales domésticos, escritura o entidades políticas, y sí una difusión limitada o lenta de cultivos y tecnologías, entre los centros del Nuevo Mundo de Mesoamérica, el este de Estados Unidos y los Andes y la Amazonia.

Algunas consecuencias específicas de estos obstáculos en América merecen una mención especial. La producción de alimentos nunca se difundió desde el suroeste de Estados Unidos y el valle del Misisipí hasta los modernos «graneros» de California y Oregón, donde las sociedades indígenas americanas conservaron la forma de vida de los cazadores-recolectores simplemente porque carecían de especies domésticas adecuadas. La llama, el cobaya y la batata del altiplano andino nunca llegaron a las mesetas mexicanas, por lo que Mesoamérica y América del Norte continuaron sin mamíferos domésticos a excepción del perro. A la inversa, el girasol doméstico del este de Estados Unidos nunca llegó a Mesoamérica, y el pavo doméstico de Mesoamérica nunca llegó a América del Sur ni al este de Estados Unidos. El maíz y los frijoles de Mesoamérica tardaron 3000 y 4000 años, respectivamente, en recorrer los 1100 km que separaban las tierras agrícolas de México de las tierras agrícolas del este de Estados Unidos. Después de la llegada del maíz al este de Estados Unidos, pasaron siete siglos más antes de que el desarrollo de una variedad de maíz que fuera productiva en los climas norteamericanos provocase la aparición de la cultura misisipiense. El maíz, las judías y las cucurbitáceas podrían haber tardado varios miles de años en extenderse desde Mesoamérica hasta el suroeste de Estados Unidos. Mientras, que los cultivos del Creciente Fértil se extendieron hacia el oeste y hacia el este con rapidez suficiente como para adelantarse a la aclimatación independiente de las mismas especies o la aclimatación de especies, estrechamente relacionadas en otros lugares, los obstáculos de América dieron lugar a muchas aclimataciones paralelas de cultivos.

Tan llamativos como estos efectos de los obstáculos sobre la difusión de cultivos y animales son los efectos sobre otras características de las sociedades humanas. Los alfabetos, originarios en última instancia del Mediterráneo oriental, se extendieron por todas las sociedades complejas de Eurasia, desde Inglaterra hasta Indonesia, a excepción de las zonas de Asia oriental donde se impusieron derivados del sistema de escritura china. En cambio, los únicos sistemas de escritura del Nuevo Mundo, los de Mesoamérica, nunca se extendieron hasta las sociedades complejas de los Andes y del este de Estados Unidos que podrían haberlos adoptado. La rueda inventada en Mesoamérica como parte de juguetes nunca se encontró con las llamas domesticadas en los Andes para generar el transporte sobre ruedas para el Nuevo Mundo. De este a oeste en el Viejo Mundo, el Imperio macedonio y el Imperio romano abarcaban 5000 km, y el Imperio mongol, 10 000 km. Sin embargo, los imperios y los estados de Mesoamérica no tuvieron relación política alguna con las jefaturas del este de Estados Unidos, y aparentemente ni siquiera tuvieron conocimiento de su existencia, aunque estaban a 1100 km hacia el norte, ni de los imperios y estados de los Andes, 2000 km al sur.

La mayor fragmentación geográfica de América en comparación con Eurasia se refleja también en la distribución de las lenguas. Los lingüistas coinciden en agrupar todas las lenguas eurasiáticas, salvo un número reducido de ellas, en más o menos una docena de familias lingüísticas, formada cada una de ellas por hasta varios cientos de lenguas relacionadas. Por ejemplo, la familia lingüística indoeuropea, que incluye tanto el inglés como el español, el francés, el ruso, el griego y el hindi, comprende unas 144 lenguas. No pocas de estas familias ocupan zonas contiguas extensas; en el caso de la indoeuropea, la zona abarca la mayor parte de Europa y gran parte de Asia occidental hasta India. Los datos lingüísticos, históricos y arqueológicos se unen para poner de manifiesto que cada una de estas grandes distribuciones contiguas proviene de una expansión histórica de una lengua ancestral, seguida de la subsiguiente diferenciación lingüística local para formar una familia de lenguas relacionadas (Tabla 18.2). La mayoría de estas expansiones parecen ser atribuibles a las ventajas que los hablantes de la lengua ancestral, pertenecientes a sociedades productoras de alimentos, tenían sobre los cazadores-recolectores. Hemos examinado ya este tipo de expansiones históricas en los capítulos 16 y 17 para las familias lingüísticas chinotibetana, austroindonesia y otras familias de Asia oriental. Entre las principales expansiones del último milenio se cuentan aquellas que llevaron las lenguas indoeuropeas desde Europa hasta América y Australia, la lengua rusa desde Europa oriental a Siberia, y el turco (una lengua de la familia altaica) desde Asia central hacia el oeste hasta Turquía.

| TABLA 18.2. Expansión lingüistica en el Viejo Mundo | |||

| Fecha inferida | Famlia lingüística o lengua | Expansión | Fuerza impulsora última |

| 6000 o 4000 a. C. | indoeuropea | Ucrania o Anatolia→Europa, Asia central, India | producción de alimentos o pastoreo basado en el caballo |

| 6000-2000 a. C. | elamondravídica | Irán→India | producción de alimentos |

| 4000 a. C.-presente | chinotibetana | Meseta tibetana, norte de China→sur de China, Asia suroriental tropical | producción de alimentos |

| 3000-1000 a. C. | austroindonesia | Sur de China→Indonesia, Islas de Pacifico | producción de alimentos |

| 3000 a. C.-1000 | bantú | Nigeria y Camerún→África austral | producción de alimentos |

| 3000 a. C.-1 | austroasiática | sur de China→Asia suroriental tropical, India | producción de alimentos |

| 1000 a. C.-1500 | Tai-kadai, miao-yao | sur de China→Asia suroriental tropical | producción de alimentos |

| 892 | húngara | Montes Urales→Hungría | pastoreo basado en el caballo |

| 1000-1300 | altaica (mongol, turco) | estepas de Asia→Europa, Turquía. C.ina, India | pastoreo basado en el caballo |

| 1480-1638 | rusa | Rusia europea→Siberia asiática | producción de alimentos |

Con la excepción de la familia lingüística esquimo-aleutina del Ártico americano y la familia lingüística na-dene de Alaska, noroeste de Canadá y suroeste de Estados Unidos, en América no hay ejemplos de expansiones lingüísticas en gran escala que gocen de la aceptación general de los lingüistas. La mayorías de los lingüistas especializados en lenguas autóctonas americanas no distinguen agrupaciones amplias y nítidas distintas de la esquimoaleutina y la na-dene. En el mejor de los casos, consideran que las pruebas son suficientes únicamente para agrupar otras lenguas autóctonas americanas (cuyo número se calcula entre 600 y 2000) en al menos 100 grupos lingüísticos o lenguas aisladas. Una concepción minoritaria y controvertida es la del lingüista Joseph Greenberg, que agrupa todas las lenguas autóctonas americanas distintas de las lenguas esquimo-aleutina y na-dene en una sola familia amplia, llamada amerindia, con aproximadamente una docena de subfamilias.

Podría darse el caso de que algunas de las subfamilias de Greenberg y algunas agrupaciones reconocidas por los lingüistas más tradicionales fueran legados de expansiones demográficas del Nuevo Mundo impulsadas en parte por la producción de alimentos. Estos legados podrían incluir las lenguas yuto-aztecas de Mesoamérica y el oeste de Estados Unidos, las lenguas uto-mangues de Mesoamérica, las lenguas natchez-meskogis del sureste de Estados Unidos y las lenguas arawak de las Antillas. Sin embargo, las dificultades que los lingüistas tienen para coincidir en las agrupaciones de las lenguas autóctonas americanas reflejan las dificultades que las propias sociedades indígenas americanas complejas tuvieron para expandirse por el Nuevo Mundo. Si algún pueblo indígena americano productor de alimentos hubiera logrado desplegarse a gran distancia con sus cultivos y su ganado, habría sustituido rápidamente a los cazadores-recolectores en una zona extensa, habría dejado legados de familias lingüísticas fácilmente reconocibles, como en Eurasia, y las relaciones de las lenguas autóctonas americanas no serían tan controvertidas.

Hemos identificado, pues, tres grupos de factores últimos que hicieron inclinarse la ventaja del lado de los invasores europeos de América: la larga ventaja de salida de Eurasia en poblamiento humano; su producción de alimentos más eficaz, derivada de la mayor disponibilidad de plantas silvestres domesticables, y especialmente de animales salvajes; y sus obstáculos geográficos y ecológicos menos formidables para la difusión intracontinental. Un cuarto factor, de carácter más especulativo, es el que sugieren algunas desconcertantes no-invenciones en América: la no invención de la escritura y la rueda en las sociedades andinas complejas, a pesar de una profundidad temporal de aquellas sociedades aproximadamente igual a la de las sociedades complejas de Mesoamérica que sí procedieron esos inventos; y la limitación de la rueda a juguetes y su desaparición final en Mesoamérica, donde presumiblemente podría haber sido útil para su uso en carretillas impulsadas por el ser humano, como en China. Estos enigmas me recuerdan no invenciones igualmente desconcertantes, o también desapariciones de invenciones, en pequeñas sociedades aisladas, como la Tasmania aborigen, la Australia aborigen, Japón, las islas de Polinesia y el Ártico americano. Naturalmente, América en su conjunto no es en modo alguno un continente pequeño: su superficie equivale al 76 por 100 de la de Eurasia, y su población humana en 1492 representaba probablemente también una gran proporción de la de Eurasia. Pero América, como hemos visto, está dividida en «islas» de sociedades con tenues conexiones entre sí. Quizá la historia de la rueda y de la escritura de los indígenas americanos sea un ejemplo de los principios que ilustran de forma más extrema las auténticas sociedades insulares.

Después de al menos 13 000 años de evolución separada, sociedades avanzadas de América y Eurasia chocaron finalmente en los últimos 1000 años. Hasta entonces, los únicos contactos entre las sociedades humanas del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo habían afectado a cazadores-recolectores de los lados del estrecho de Bering.

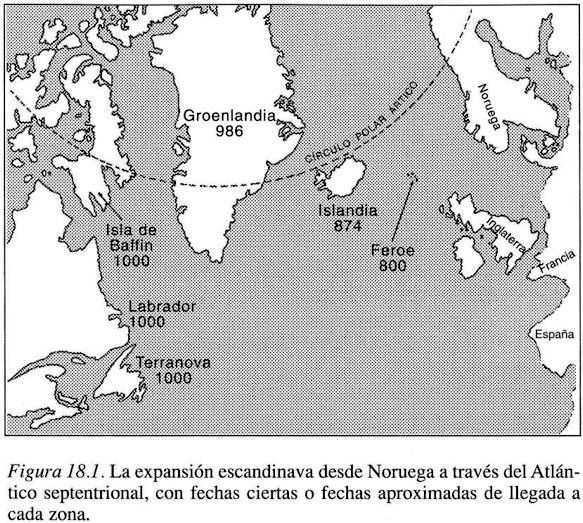

No hubo ningún intento de los indígenas americanos de colonizar Eurasia, excepto en el estrecho de Bering, donde una pequeña población de inuit (esquimales) procedentes de Alaska se establecieron al otro lado del estrecho en la costa siberiana. El primer intento eurasiático documentado de colonizar América fue el de los escandinavos en latitudes árticas y subárticas (fig. 18.1). Vikingos procedentes de Noruega colonizaron Islandia en 874, después los vikingos de Islandia colonizaron Groenlandia en 986, y finalmente vikingos de Groenlandia visitaron repetidamente la costa nororiental de América del Norte entre aproximadamente 1000 y 1350. El único yacimiento arqueológico vikingo descubierto en América está en Terranova, posiblemente la región llamada Vinland en las sagas nórdicas, aunque éstas también mencionan desembarcos que se produjeron evidentemente más al norte, en las costas de Labrador y la isla de Baffin.

El clima de Islandia permitió la ganadería y una agricultura extremadamente limitada, siendo su superficie suficiente para sostener a una población de origen nórdico que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, la mayor parte de Groenlandia está cubierta por una capa de hielo, e incluso los dos fiordos costeros más favorables eran marginales para la producción de alimentos por parte de los vikingos. La población escandinava de Groenlandia nunca fue superior a unos millares. Continuó dependiendo de las importaciones de alimentos e hierro de Noruega, y de madera de la costa de Labrador. A diferencia de la isla de Pascua y otras islas polinesias remotas, Groenlandia no pudo albergar una población productora de alimentos autosuficiente, aunque sí albergó poblaciones de cazadores-recolectores inuit autosuficientes antes, durante y después del período de ocupación nórdico. Las poblaciones de Islandia y Noruega eran demasiado pequeñas y demasiado pobres como para que continuasen apoyando a la población vikinga de Groenlandia.

En la «pequeña glaciación» que comenzó en el siglo XIII, el enfriamiento del Atlántico septentrional hizo que la producción de alimentos en Groenlandia y el desplazamiento de nórdicos a Groenlandia desde Noruega o Islandia fueran más marginales aún que antes. El último contacto conocido de los groenlandeses con los europeos tuvo lugar en 1410, con un barco islandés que llegó al ser desviado de su rumbo por los vientos. Cuando finalmente los europeos comenzaron a visitar de nuevo Groenlandia en 1577, su colonia nórdica no existía ya, y había desaparecido evidentemente sin dejar rastro alguno durante el siglo XV.

Pero la costa de América del Norte quedaba efectivamente fuera del alcance de los barcos que navegasen directamente desde la propia Noruega, dada la tecnología naval nórdica del período comprendido entre 986 y 1410. Las visitas nórdicas se iniciaban desde la colonia de Groenlandia, separada de América del Norte por sólo los 300 km de anchura del estrecho de Davis. Sin embargo, la posibilidad de que aquella pequeña colonia marginal sostuviera la exploración, conquista y colonización de América era nula. Incluso el único emplazamiento nórdico situado en Terranova representa aparentemente nada más que un campamento de invierno ocupado por unas decenas de personas durante algunos años. Las sagas nórdicas describen ataques sobre su campamento de Vinland por pueblos llamados skraeling, que evidentemente eran indios de Terranova o esquimales de Dorset.

La suerte de la colonia de Groenlandia, que era la avanzada más remota de la Europa medieval, sigue siendo uno de los misterios románticos de la arqueología. ¿Murieron de hambre los últimos nórdicos de Groenlandia, intentaron marcharse del campamento en barco, se cruzaron con los esquimales, o sucumbieron ante las enfermedades o las flechas de los esquimales? Aunque estas preguntas relativas a la causa inmediata continúan sin respuesta, las razones últimas del fracaso de la colonización de Groenlandia y América por parte de los vikingos son perfectamente claras. Fracasaron porque el origen (Noruega), los objetivos (Groenlandia y Terranova) y el momento (984-1410) garantizaban que las posibles ventajas de Europa en cuanto a producción de alimentos, tecnología y organización política no pudieran aplicarse eficazmente. En latitudes demasiado altas para gran parte de la producción de alimentos, las herramientas de hierro de unos pocos nórdicos, débilmente apoyados por uno de los estados más pobres de Europa, no fueron rival para los útiles de piedra, hueso y madera de los cazadores-recolectores esquimales e indios, los mejores maestros del mundo en técnicas de supervivencia en el Ártico.

El segundo intento eurasiático de colonizar América triunfó porque supuso un origen, un objetivo, una latitud y un tiempo que permitieron que las ventajas potenciales de Europa se ejercieran efectivamente. España, a diferencia de Noruega, era bastante rica y poblada como para respaldar la exploración y subvencionar a las colonias. Los avistamientos españoles en América tuvieron lugar en latitudes subtropicales sumamente aptas para la producción de alimentos, basada al principio sobre todo en cultivos autóctonos americanos, pero también en animales domésticos eurasiáticos, especialmente vacas y caballos. La empresa colonial transatlántica de España comenzó en 1492, al término de un siglo de rápido desarrollo de la tecnología naval oceánica europea, que ya entonces incorporaba avances en la navegación, el velamen y el diseño de las embarcaciones que habían sido desarrollados por sociedades del Viejo Mundo (islam, India. C.ina e Indonesia) en el océano Indico. En consecuencia, los barcos construidos y tripulados en España eran capaces de navegar hasta las Antillas; no había nada equivalente al cuello de botella de Groenlandia, que había estrangulado la colonización nórdica. A las colonias españolas en el Nuevo Mundo le siguieron pronto las de media docena de estados europeos.

Los primeros asentamientos europeos en América, a partir del primero fundado por Colón en 1492, estuvieron en las Antillas. Los indios de las islas, cuya población en el momento de su «descubrimiento» se calcula que superaba el millón, fueron exterminados rápidamente en la mayoría de las islas por la enfermedad, el expolio, la esclavitud, la guerra y el asesinato ocasional. Hacia 1508 se fundó la primera colonia en la América continental, en el istmo de Panamá. La conquista de los dos grandes imperios continentales, el de los aztecas y el de los incas, tuvo lugar en 1519-1520 y 1532-1533, respectivamente. En ambas conquistas, epidemias transmitidas por los europeos (probablemente viruela) hicieron importantes contribuciones, matando a los propios emperadores así como a una gran proporción de la población. La abrumadora superioridad militar de incluso un pequeño número de soldados de a caballo españoles, junto con sus habilidades políticas para aprovechar las tensiones internas de la población indígena, hicieron el resto. La conquista europea de los restantes estados autóctonos de América Central y el norte de América del Sur tuvo lugar en los siglos XVI y XVII.

Por lo que se refiere a las sociedades autóctonas más avanzadas de América del Norte, las del sureste de Estados Unidos y el sistema del río Misisipí, su destrucción fue en gran medida obra exclusiva de los gérmenes, introducidos por primitivos exploradores europeos y que avanzaron por delante de ellos. A medida que los europeos se extendían por América, muchas otras sociedades indígenas, como la de los mandanes de las Grandes Llanuras y la de los esquimales sadlermiut del Ártico, fueron exterminadas también por la enfermedad, sin necesidad de acciones militares. Otras sociedades indígenas de población numerosa que no fueron eliminadas por los gérmenes fueron destruidas del mismo modo que los aztecas y los incas, es decir por guerras declaradas, protagonizadas cada vez más por soldados europeos profesionales y sus aliados indígenas. Aquéllos soldados estuvieron respaldados en un principio por las organizaciones políticas de los países europeos de procedencia, después por los gobiernos coloniales europeos en el Nuevo Mundo, y finalmente por los estados neoeuropeos independientes que sucedieron a los gobiernos coloniales.

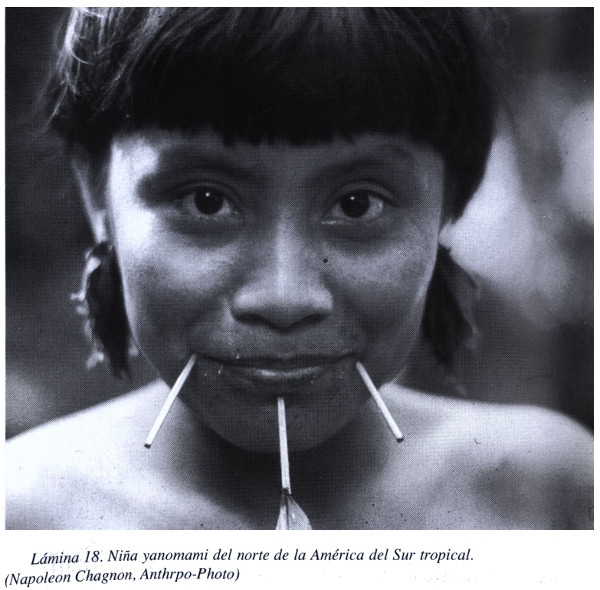

Algunas sociedades indígenas más pequeñas fueron destruidas de manera más ocasional, por incursiones en pequeña escala y asesinatos perpetrados por ciudadanos particulares. Por ejemplo, los cazadores-recolectores indígenas de California sumaban un total aproximado de 200 000, pero estaban divididos en unas 100 pequeñas tribus, ninguna de las cuales necesitó una guerra para ser derrotada. La mayoría de estas pequeñas tribus fueron exterminadas o expoliadas durante o después de la fiebre del oro de California, en 1848-1852, cuando un gran número de inmigrantes llegó al Estado. A título de ejemplo, la tribu yahi del norte de California, que tenía unos 2000 miembros y no poseía armas de fuego, fue destruida en cuatro incursiones por colonizadores blancos armados: una incursión efectuada al amanecer del 6 de agosto de 1865 en una aldea yahi por 17 colonizadores; una matanza de yahis sorprendidos en una quebrada en 1866; una matanza de 33 yahis seguidos hasta una cueva en 1867; y una matanza definitiva de unos 30 yahis atrapados en otra cueva por cuatro vaqueros hacia 1868. Muchos grupos indígenas de la Amazonia fueron eliminados de manera semejante por colonizadores privados durante el auge del caucho de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las últimas fases de la conquista están teniendo lugar en esta década, a medida que las sociedades indígenas yanomamis y otras de la Amazonia que seguían siendo independientes sucumben ante las enfermedades, son asesinadas por los mineros o quedan bajo el control de misioneros u organismos gubernamentales.

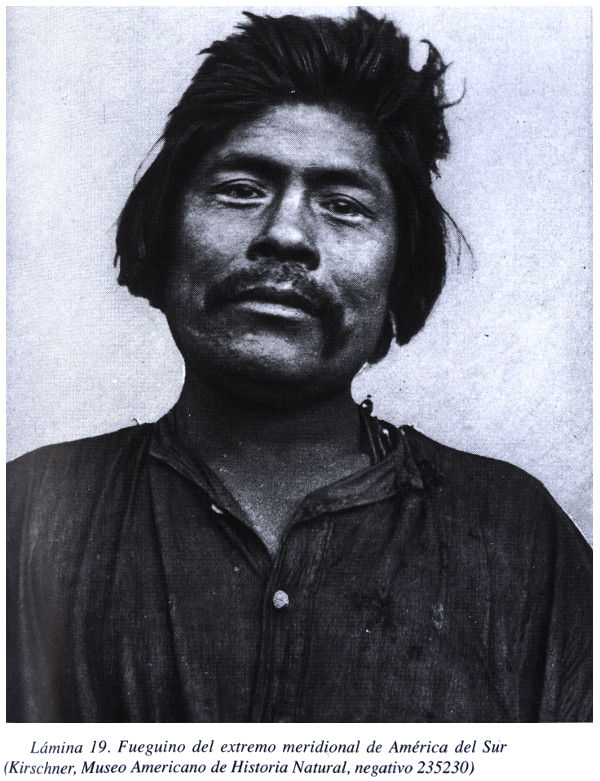

El resultado final ha sido la eliminación de sociedades indígenas americanas muy numerosas de la mayoría de las zonas templadas aptas para la producción de alimentos y la fisiología europeas. En América del Norte, las que sobrevivieron como comunidades intactas de ciertas dimensiones viven ahora en su mayoría en reservas o en otras tierras consideradas indeseables para la producción de alimentos y la minería europeas, como el Ártico y las zonas áridas del oeste de Estados Unidos. Los indígenas americanos de muchas zonas tropicales han sido sustituidos por inmigrantes de los trópicos del Viejo Mundo (especialmente por africanos negros, junto con indios asiáticos y javaneses en Surinam).

En algunas zonas de América Central y los Andes, los indígenas americanos eran tan numerosos en un principio que, incluso después de epidemias y guerras, gran parte de la población actual sigue siendo indígena americana o mestiza. Esto se cumple especialmente en grandes altitudes de los Andes, donde las mujeres genéticamente europeas tienen dificultades fisiológicas incluso para la reproducción, y donde los cultivos andinos autóctonos continúan ofreciendo la base más adecuada para la producción de alimentos. Sin embargo, incluso en los lugares donde sobreviven los indígenas americanos, se ha producido una amplia sustitución de su cultura y sus lenguas por las del Viejo Mundo. De los cientos de lenguas autóctonas americanas que se hablaban en América del Norte, todas a excepción de 187 no se hablan ya, y 149 de estas últimas 187 están moribundas en el sentido de que sólo son habladas por personas de edad avanzada y ya no se enseñan a los niños. De los aproximadamente cuarenta países del Nuevo Mundo, todos tienen ya una lengua indoeuropea o criolla como idioma oficial. Incluso en los países que cuentan con las poblaciones indígenas americanas más numerosas que han sobrevivido, como Perú, Bolivia, México y Guatemala, basta con mirar una fotografía de los dirigentes políticos y empresariales para comprobar que son europeos en una proporción altísima, mientras que en varios países caribeños los dirigentes son africanos negros y en Guayana hay dirigentes indios asiáticos.

La población indígena americana original se ha visto reducida en un amplio aunque discutido porcentaje: los cálculos para América del Norte llegan hasta el 95 por 100. Pero la población humana total de América es ahora aproximadamente 10 veces la que era en 1492, debido a la llegada de pueblos del Viejo Mundo (indoeuropeos, africanos y asiáticos). La población de América está formada ahora por una mezcla de pueblos originarios de todas las grandes masas terrestres a excepción de Australia. Éste cambio demográfico de los últimos 500 años —el más masivo que se haya producido en el mundo a excepción de Australia— tiene sus raíces últimas en acontecimientos que tuvieron lugar aproximadamente entre 11 000 a. C. y 1.