Cultivar o no cultivar

En la antigüedad, todos los habitantes de la Tierra eran cazadores-recolectores. ¿Por qué a algunos de ellos esto no les bastaba y decidieron dedicarse a la producción de alimentos? Admitido que hubieron de tener algún motivo, ¿por qué lo hicieron hacia 8500 a. C. en los hábitats mediterráneos del Creciente Fértil y no hasta 3000 años después en hábitats de clima mediterráneo parecido de Europa suroccidental, y nunca lo hicieron los indígenas que habitaban en áreas de condiciones similares a las del Mediterráneo en California, suroeste de Australia y El Cabo en Suráfrica? Incluso los pueblos del Creciente Fértil, ¿por qué esperarían hasta 8500 a. C. en lugar de hacerse ya productores de alimentos 18 500 o 28 500 años a. C.?

Desde nuestro punto de vista moderno, todas estas cuestiones parecen en un principio absurdas, por manifestarse con tanta evidencia los inconvenientes de ser cazador-recolector. Los científicos solían citar una frase de Thomas Hobbes para caracterizar el estilo de vida de los cazadores-recolectores como «desagradable, brutal y breve». Parece que habían de trabajar muy duro, vivir al día en busca constante de sustento, estando a menudo al borde de la hambruna, carentes de cualquier comodidad material elemental como camas mullidas y vestimenta adecuada, para acabar muriendo jóvenes.

En realidad, sólo para el ciudadano de a pie del Primer Mundo, que no tiene que hacer el trabajo de producción de alimentos (de la que se ocupan distantes actividades agropecuarias), significa ésta menos esfuerzo físico, más comodidad, no padecer hambre y más dilatada esperanza de vida. La mayor parte de los agricultores y ganaderos, que constituyen la mayoría de productores directos de alimentos del mundo, no siempre lo pasan mejor que los cazadores-recolectores. Estudios de jornadas de trabajo demuestran que tienden a invertir más horas diarias, y no menos, que los cazadores-recolectores. Los arqueólogos han demostrado que los primeros agricultores de muchas regiones eran más enclenques y estaban peor alimentados, sufrían más dolencias graves y morían por término medio a edades más jóvenes que los cazadores-recolectores a quienes habían sustituido. Si estos primitivos agricultores pudieran haber previsto las consecuencias de dedicarse a la producción alimentaria podrían haber optado por no hacerlo. ¿Por qué, incapaces de prever las consecuencias, tomaron sin embargo tal opción?

Se dan muchos casos reales de cazadores-recolectores que sí vieron a vecinos suyos dedicarse a la producción alimentaria y que, no obstante, se negaron a adoptar sus supuestas ventajas y prefirieron continuar siendo cazadores-recolectores. Por ejemplo, los cazadores-recolectores aborígenes del noreste de Australia comerciaron durante miles de años con los campesinos de las islas del estrecho de Torres, entre Australia y Nueva Guinea. Los cazadores-recolectores indígenas americanos de California comerciaban con los campesinos indígenas americanos del valle del río Colorado. Asimismo, en Suráfrica los ganaderos khoi del oeste del río Fish comerciaban con campesinos bantúes del este de dicho río, y siguieron prescindiendo de la agricultura. ¿Por qué?

En cambio, otros cazadores-recolectores que tenían contactos con campesinos acabaron por adoptar la agricultura, pero sólo después de lo que puede parecemos una tardanza desmesuradamente larga. Por ejemplo, los pueblos ribereños del mar en Alemania no adoptaron la producción de alimentos hasta 1300 años después de que los pueblos de la cultura de la cerámica de bandas lineales la llevaran a áreas interiores de Alemania a sólo una distancia de 200 km al sur. ¿Por qué esos alemanes ribereños esperaron tanto tiempo, y qué es lo que les hizo en definitiva cambiar de parecer?

Antes de que nos sea posible responder a estas preguntas, debemos disipar algunos conceptos erróneos sobre los orígenes de la producción alimentaria, reformulando luego la cuestión. Lo que en realidad sucedió no fue un descubrimiento de la producción alimentaria ni una invención, como podríamos suponer en un principio. Con frecuencia no se trató siquiera de una elección consciente entre producción de alimentos y recolección de caza. En realidad, en toda región del mundo, los primeros pueblos que adoptaron la producción alimentaria es evidente que podían no estar haciendo una elección consciente o estar a propósito esforzándose en la agricultura como objetivo, dado que jamás habían conocido tal actividad y no tenían medio de saber a qué se parecía. En cambio, como veremos, la producción alimentaria evolucionó como derivada de decisiones tomadas sin tener conciencia de sus consecuencias. De aquí que la cuestión que hemos de plantear es por qué evolucionó la producción alimentaria, por qué evolucionó en algunas zonas pero no en otras, por qué en épocas diferentes en distintos lugares y por qué no en fechas anteriores o posteriores.

Otra idea equivocada es que existe por necesidad una distinción precisa entre cazadores-recolectores nómadas y productores sedentarios de alimentos. En realidad, aunque con frecuencia hacemos tal comparación, los cazadores-recolectores de algunas áreas fértiles, como la costa del Pacífico septentrional en América del Norte y probablemente el sureste de Australia, se hicieron sedentarios, pero nunca llegaron a ser productores de alimentos. Otros cazadores-recolectores, en Palestina, o en costas de Perú y Japón, se hicieron sedentarios en un principio y adoptaron la producción alimentaria mucho después. Es probable que los grupos sedentarios representaran una proporción mucho mayor entre los cazadores-recolectores de hace 15 000 años, cuando todas las partes habitadas del mundo (con inclusión de las áreas más productivas) estaban todavía ocupadas por cazadores-recolectores, que entre los actuales, dado que hoy los pocos cazadores-recolectores que quedan sobreviven sólo en áreas improductivas en donde el nomadismo es la única opción.

A la inversa, existen grupos de productores de alimentos que se desplazan. Algunos nómadas modernos de las llanuras de los lagos de Nueva Guinea realizan talas en la jungla, plantan bananas y papayas, se ausentan durante unos meses para vivir como cazadores-recolectores, regresan para vigilar sus cultivos, limpian de maleza las huertas si comprueban que las plantas crecen, se van otra vez a cazar, vuelven unos meses más tarde para una nueva comprobación y se quedan durante algún tiempo a cosechar y comer si su huerta les ha dado algún producto. Los indios apaches del suroeste de Estados Unidos se establecían durante el verano en áreas elevadas y hacia el norte para realizar labores agrícolas, y luego se retiraban hacia el sur y a áreas más bajas para deambular en busca de alimentos naturales durante el invierno. Muchos pueblos pastores de África y Asia trasladan sus campamentos a lo largo de rutas estacionales fijas con el fin de aprovechar para los pastos del ganado las variaciones estacionales previsibles. Así, el paso de la recolección de caza a la producción alimentaria no siempre coincide con un paso del nomadismo a la vida sedentaria.

Otra supuesta dicotomía que la realidad desmiente es una distinción entre los productores de alimentos como gestores activos de sus tierras y los cazadores-recolectores como simples acopiadores del producto natural de la tierra. En realidad, algunos cazadores-recolectores gestionan intensivamente sus tierras. Por ejemplo, los pueblos de Nueva Guinea, que nunca aclimataron los sagúes ni los pándanos de montaña, incrementan sin embargo la producción de estas plantas comestibles silvestres talando árboles que estorban, manteniendo limpios los canales de las marismas de sagú y facilitando el crecimiento de nuevos brotes de sagú mediante la corta de árboles de sagú maduros. Los aborígenes australianos, que nunca llegaron a cultivar ñames ni plantas de semilla, anticiparon sin embargo varios elementos de la agricultura. Gestionaban el campo quemándolo, con el fin de estimular el crecimiento de plantas de semilla comestibles que brotaban después de los incendios. Al recolectar los ñames silvestres, cortaban la mayor parte del tubérculo comestible, pero devolvían al terreno los pedúnculos y partes superiores de esos tubérculos para que se reprodujeran. Su labor de cavar para extraer el tubérculo removía y aireaba el suelo y favorecía el nuevo crecimiento. Todo lo que tendrían que haber hecho para poder definirlos como agricultores era llevarse a casa los tubérculos enteros, con pedúnculo, y volver a plantar algunos en sus terrenos.

La producción alimentaria evolucionó por etapas a partir de esos precursores que ya la practicaban: los cazadores-recolectores. No todas las técnicas necesarias fueron desarrolladas en un corto intervalo de tiempo, y no todas las plantas silvestres y los animales salvajes que con el tiempo fueron adaptados en determinada zona lo fueron simultáneamente. Incluso en los casos de más rápido desarrollo en solitario de la producción de alimentos a partir de un estilo de vida de cazadores-recolectores, llevó miles de años pasar de una total dependencia de alimentos silvestres a una dieta con muy pocos de tales alimentos. En las primeras etapas de la producción alimentaria, la gente cosechaba alimentos silvestres al mismo tiempo que se dedicaba al cultivo de otros, y varios tipos de actividades recolectoras perdieron importancia en épocas diversas conforme aumentaba la confianza en los cultivos.

La razón básica de que esta transición fuese tan parsimoniosa es que los sistemas de producción de alimentos evolucionaron como resultado de muchas decisiones singulares de dedicarle tiempo y trabajo. Los humanos forrajeros, como los animales, disponen sólo de tiempo y energía limitados, que pueden gastar de diversas formas. Podemos imaginar un campesino en ciernes preguntándose al despertar por la mañana: ¿paso el día de hoy labrando mi huerto (que es posible que produzca cantidad de hortalizas después de varios meses), recogiendo crustáceos (así conseguiría comida para hoy, aunque muy poca) o cazando venados (con lo que podría lograr mucha comida, pero a riesgo de no cobrar ninguna pieza)? Los humanos y los animales forrajeros, aunque sólo sea por instinto, están constantemente eligiendo qué les es prioritario y tomando decisiones de localización. Dedican sus primeros esfuerzos a los alimentos que prefieren, o a los que más sacian su hambre. Si no los consiguen, pasan a alimentos cada vez menos apetitosos.

Son muchas las consideraciones que forman parte de estas decisiones. Los humanos buscan comida para saciar el hambre. Desean también nutrientes específicos, como alimentos ricos en proteínas, grasa, sal, frutas dulces y cosas que sencilla y llanamente tienen buen sabor. A igualdad de las restantes cualidades, procuran maximizar el rendimiento en calorías, proteínas u otras categorías específicas, buscando comida de tal forma que la búsqueda les reporte un máximo de alimentos con la mayor certeza posible de invertir en ello el menor tiempo y esfuerzo. Al mismo tiempo, procuran minimizar su riesgo de padecer hambre: prefieren rendimientos moderados pero seguros a un estilo de vida que fluctúe desde buenas temporadas de gran rendimiento a otras con peligro inminente de morir de inanición. Una función que se supone tenían los primeros huertos de hace casi 11 000 años era acumular una despensa de reserva para asegurar la subsistencia en caso de que fallase el aprovisionamiento alimentario.

A la inversa, los cazadores profesionales tienden a guiarse por consideraciones de prestigio: por ejemplo, pueden preferir ir a cazar jirafas todos los días, cobrar una sola pieza al mes y ganar así la categoría de gran cazador, en lugar de llevar a casa todos los meses alimentos por el doble de lo que pesa una jirafa dedicándose a la tarea más humilde, pero segura, de la recogida diaria de frutos secos. A otras personas les mueven preferencias culturales de parecida arbitrariedad, como considerar el pescado como manjar exquisito o comida prohibida. Por último, las preferencias están muy influidas por los valores relativos que adjudiquen a estilos de vida diferentes: lo mismo que pasa hoy. Por ejemplo, en el siglo XIX los vaqueros, ovejeros y agricultores del oeste estadounidense se despreciaban recíprocamente entre sí. De forma similar, a lo largo de toda la historia de la humanidad los agricultores han mostrado tendencias a despreciar a los cazadores-recolectores considerándolos primitivos, los cazadores-recolectores han despreciado a los agricultores ignorantes, y los pastores los despreciaban a ambos. Todos estos factores entran en juego en las decisiones independientes de los pueblos acerca de cómo conseguir alimentos.

Como ya hemos observado, los primeros campesinos de cada continente no podían haber elegido la agricultura de manera consciente, porque no tenían cerca de ellos otros agricultores de quienes aprender. En cambio, una vez iniciada la producción alimentaria en determinada parte de un continente, los cazadores-recolectores de las vecindades podían observar los resultados y tomar decisiones conscientes. En algunos casos, los cazadores-recolectores adoptaban el sistema de producción alimentaria del vecino casi sin modificaciones; en otros, seleccionaban únicamente ciertos elementos del mismo, y todavía había otros que rechazaban por completo la producción de alimentos y preferían seguir siendo cazadores-recolectores.

Por ejemplo, los cazadores-recolectores de algunas regiones del sureste de Europa adoptaron rápidamente los cultivos de cereales y legumbres y la ganadería del suroeste de Asia de una sola vez hacia 6000 a. C. Estos tres elementos se expandieron asimismo con rapidez a través de Europa central en los siglos anteriores a 5000 a. C. La adopción de la producción alimentaria pudo haber sido rápida y completa en Europa suroriental y central debido a que el estilo de los cazadores-recolectores era en estas regiones menos productivo y menos competitivo. Por el contrario, la producción de alimentos fue adoptada poco a poco en Europa suroccidental (sur de Francia, España e Italia), adonde las ovejas llegaron antes y los cereales después. La adopción de una producción intensiva de alimentos a partir de Asia continental fue también muy lenta y sin sistema fijo en Japón, probablemente porque en ese país era muy productivo el estilo de vida de los cazadores-recolectores basado en pescado y productos vegetales locales.

Del mismo modo que una forma de vida de cazadores-recolectores puede ser intercambiada sin método fijo por otra de producción de alimentos, un sistema de producción de alimentos puede asimismo ser intercambiado poco a poco por otros. Por ejemplo, los indios del este de Estados Unidos aclimataban cultivos locales hacia 2500 a. C., pero tenían relaciones comerciales con los indios mexicanos que habían desarrollado un sistema agrícola más conocido basado en la terna del maíz, las calabazas y los frijoles. Los indios del este de Estados Unidos adoptaron los cultivos mexicanos y muchos de ellos abandonaron bastantes de sus cultivos autóctonos, por etapas. Las cucurbitáceas fueron aclimatadas por separado, el maíz llegó de México hacia 200 pero siguió siendo un cultivo poco importante hasta cerca de 900, y las judías llegaron un siglo o dos más tarde. Incluso sucedió algunas veces que se abandonaron sistemas de producción alimentaria a favor de otros de cazadores-recolectores. Por ejemplo, hacia 3000 a. C. los cazadores-recolectores del sur de Suecia adoptaron una agricultura basada en los cultivos del sureste asiático, pero la abandonaron hacia 2700 a. C. retomando la caza-recolección durante 400 años, para luego reasumir la agricultura.

Todas estas consideraciones ponen en claro que no hemos de suponer que la decisión de adoptar la agricultura se hizo en un vacío, como si la gente no hubiese dispuesto antes de medios de alimentación. En cambio, hemos de considerar la agricultura y la caza-recolección como estrategias alternativas que compiten entre sí. Las economías mixtas que añadieron ciertos cultivos o ganaderías a la caza-recogida competían asimismo contra ambos tipos de economía «pura», y contra economías mixtas con proporciones mayores o menores de producción alimentaria. No obstante, durante los últimos 10 000 años, el resultado que ha predominado ha sido la transición de la caza y la recolección a la producción alimentaria. Así, hemos de preguntar: ¿cuáles fueron los factores que inclinaron la ventaja competitiva en contra de lo primero a favor de lo segundo?

La cuestión continúa siendo debatida por arqueólogos y antropólogos. Una razón por la que permanece sin resolver es que factores distintos pueden haber resultado decisivos en diferentes partes del mundo. Otra ha sido el problema de desembrollar causas y efectos en el emerger de la producción alimentaria. Sin embargo, son cinco los factores contribuyentes que pueden identificarse; las controversias giran principalmente alrededor de su importancia relativa.

Un factor es el declive de la disponibilidad de alimentos silvestres. El estilo de vida de los cazadores-recolectores ha ido empobreciéndose en el pasado a lo largo de los 13 000 últimos años, a causa de que ha disminuido la abundancia de recursos de que dependía (en especial de los animales), y algunos incluso han desaparecido. Como vimos en el capítulo 1, las especies de mamíferos de mayor tamaño se extinguieron en América a finales del Pleistoceno, y algunas se extinguieron en Eurasia y África, ya fuera a causa de cambios climáticos o bien debido a la mayor habilidad y número de cazadores humanos. Es posible debatir sobre las consecuencias de la extinción de especies animales que con el tiempo (después de un largo intervalo) indujeron a los antiguos indígenas americanos, eurasiáticos y africanos a iniciar la producción alimentaria, pero en algunas islas se dan muchos casos incontrovertibles en tiempos más recientes. Sólo después de haber exterminado el moa y diezmado las colonias de focas de Nueva Zelanda, y de haber exterminado o diezmado las poblaciones de aves acuáticas y terrestres en otras islas de Polinesia, intensificaron los colonos polinesios sus labores de producción alimentaria. Por ejemplo, aunque los polinesios que colonizaron la isla de Pascua hacia 500 llevaban consigo aves de corral, el pollo no se convirtió en un producto alimenticio importante hasta que las aves silvestres y las marsopas dejaron de abundar como alimento. De forma parecida, un factor que se apunta como influyente en el auge de la aclimatación de animales en el Creciente Fértil fue el enrarecimiento de la abundancia de las gacelas salvajes que con anterioridad habían constituido una importantísima provisión de carne para los cazadores-recolectores de la zona.

Un segundo factor es que, al igual que la escasez de caza salvaje contribuyó a hacer menos remuneradora la caza-recolección, la mayor disponibilidad de plantas silvestres adaptables hizo que la aclimatación de plantas fuese más ventajosa. Por ejemplo, los cambios climáticos de finales del Pleistoceno en el Creciente Fértil expandieron mucho la superficie de hábitats de cereales silvestres, de los que podían lograrse inmensas cosechas en poco tiempo. Ésas cosechas de cereales silvestres fueron precursoras de la aclimatación de los primeros cultivos de cereales, el trigo y la cebada, en el Creciente Fértil.

Otro factor más que inclina la balanza en contra de la caza-recolección fue la evolución cumulativa de tecnologías en las que iba a apoyarse la producción alimentaria: recolección, procesamiento y almacenaje de alimentos silvestres. ¿De qué les serviría a los futuros campesinos una tonelada de granos de trigo en sus espigas si no hubiesen averiguado antes cómo cosecharlos, descascarillarlos y almacenarlos? Los métodos, aperos e instalaciones necesarios aparecieron rápidamente en el Creciente Fértil después de 11 000 a. C., por haberlos inventado para el tratamiento de la reciente abundancia de cereales silvestres disponibles.

Estos inventos consistían en hoces de pedernal cementadas en mangos de madera o hueso para la recolección de cereales silvestres; cestos para el transporte del grano a las viviendas desde las colinas en donde crecían; morteros con sus manos, o losas de molienda, para el descascarillado; la técnica de tostar los granos para poder almacenarlos sin que germinasen; y fosos de almacenaje subterráneo, algunos recubiertos para impermeabilizarlos. La evidencia de todas estas técnicas es abundante en zonas de cazadores-recolectores del Creciente Fértil a partir de 11 000 a. C. Todas ellas, aunque elaboradas para la explotación de cereales silvestres, significaron requisitos previos a la plantación de cereales de cultivo. Ésta evolución cumulativa constituyó la primera etapa no intencionada de adaptación de plantas.

Un cuarto factor fue el doble vínculo entre el incremento de la demografía y el aumento de la producción alimentaria. En todas las partes del mundo en donde existe una evidencia adecuada, los arqueólogos hallan pruebas de densidades de población en aumento asociadas con el inicio de la producción alimentaria. ¿Cuál fue la causa y cuál el resultado? Es éste un problema que desde hace largo tiempo da lugar a controversias del tipo de si fue antes la gallina o el huevo: ¿forzó a los humanos el crecimiento de la demografía a dedicarse a la producción de alimentos, o fue ésta la que permitió que aumentara la densidad de población humana?

En principio, se supone que la cadena de la causalidad actúa en ambas direcciones. Como ya se ha expuesto, la producción alimentaria tiende a hacer que aumente la densidad de población porque da más nutrientes calóricos por hectárea que la caza-recolección. Por otra parte, las densidades de población humana fueron de todos modos creciendo a lo largo del Pleistoceno, gracias a mejoras de tecnología humana en la recogida y tratamiento de alimentos silvestres. Con el aumento de esas densidades, la producción de alimentos se vio favorecida en gran manera porque aportaba los rendimientos alimentarios más elevados necesarios para nutrir a todas esas gentes.

Es decir, la adopción de la producción alimentaria ejemplifica lo que se denomina proceso autocatalítico: el que se cataliza en un ciclo positivo de realimentación, acelerándose más y más una vez que ha empezado. El crecimiento gradual de la demografía indujo a las gentes a obtener más alimentos, favoreciendo a aquellos que de forma no intencionada hicieran algo por producirlos. Una vez que los humanos empezaron a producir alimentos y a hacerse sedentarios, pudieron acortar los intervalos entre nacimientos, engendrando así más humanos que necesitaban aún más alimentos. Éste vínculo bidireccional entre la producción alimentaria y la densidad de población explica la paradoja de que aquélla, aunque incrementaba la proporción de nutrientes calóricos por hectárea, hacía que los productores de alimentos estuvieran peor alimentados que los cazadores-recolectores a quienes sucedieron. Ésta paradoja apareció porque la población humana crecía poco a poco en densidad más acusadamente que las disponibilidades de alimentos.

En conjunto, estos cuatro factores nos ayudan a entender por qué la transición a la producción en el Creciente Fértil dio comienzo hacia 8500 a. C. y no antes de 18 500 o de 28 500 a. C. En las dos últimas épocas, la caza-recolección era todavía mucho más remuneradora que una producción alimentaria incipiente porque todavía eran abundantes los mamíferos salvajes; los cereales silvestres aún no lo eran; los humanos no habían desarrollado todavía los inventos necesarios para realizar de forma eficiente las cosechas, el procesamiento y el almacenaje de grano, y las densidades demográficas no eran aún bastante altas como para que se dedicara un esfuerzo grande a la extracción de más calorías por hectárea.

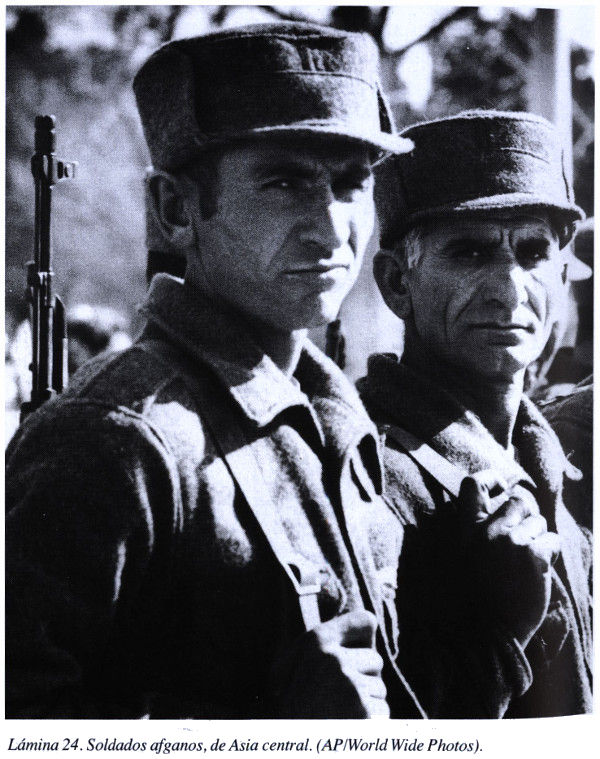

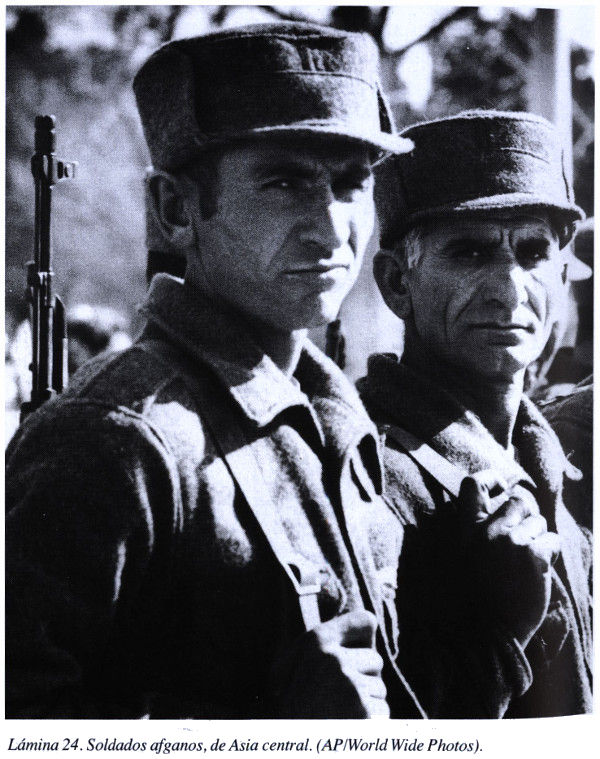

Un último factor fue decisivo en los límites geográficos entre cazadores-recolectores y productores de alimentos. Las poblaciones mucho más densas de productores de alimentos les permitían a éstos expulsar o dar muerte a los cazadores-recolectores cuyo número era mucho menor, y ello sin hablar de las restantes ventajas asociadas con la producción de alimentos (entre las que cabe citar la tecnología, las semillas y los soldados profesionales). En las regiones en donde en un principio había solamente cazadores-recolectores, los grupos de éstos que adoptaron la producción alimentaria superaron a los que no lo hicieron.

En consecuencia, en la mayoría de zonas del mundo idóneas para la producción alimentaria, los cazadores-recolectores se encontraban ante una de dos condiciones adversas: o eran desplazados por vecinos productores de alimentos, o conseguían sobrevivir únicamente adoptando tal producción ellos mismos. En lugares en donde ya eran numerosos o en donde la geografía retrasaba la inmigración de productores de alimentos, los cazadores-recolectores de la región tuvieron tiempo de adoptar la agricultura en épocas prehistóricas, subsistiendo así como campesinos. Puede que sea esto lo que haya acontecido en el suroeste de Estados Unidos, en el Mediterráneo occidental, en la costa atlántica de Europa y en zonas de Japón. Sin embargo, en Indonesia, Asia suroriental tropical, casi toda el África subecuatorial y probablemente en partes de Europa, los cazadores-recolectores fueron reemplazados por campesinos en épocas prehistóricas, y una sustitución parecida ha tenido lugar en tiempos modernos en Australia y gran parte del oeste de Estados Unidos.

Sólo allí donde barreras geográficas o ecológicas de especial relevancia hicieron muy difícil la inmigración de productores de alimentos, o la aplicación de técnicas de producción alimentaria adecuadas a la región, pudieron los cazadores-recolectores subsistir hasta los tiempos modernos en áreas idóneas para la producción de alimentos. Los tres ejemplos más destacados son la supervivencia de los indígenas cazadores-recolectores de California, separados por desiertos de los campesinos indígenas de Arizona; el de los cazadores-recolectores khoisan en la región surafricana de El Cabo, zona de clima mediterráneo inadecuada para los cultivos ecuatoriales de los campesinos bantúes cercanos; y el de los cazadores-recolectores de todo el continente australiano, separados por estrechos marítimos de los productores de alimentos de Indonesia y Nueva Guinea. Ésas pocas gentes que seguían viviendo como cazadores-recolectores hasta el siglo XX escaparon a su expulsión por productores de alimentos porque estaban confinados a regiones no aptas para la producción alimentaria, en especial desiertos y áreas árticas. Pero ya en la década actual, incluso éstos habrán sido seducidos o atraídos por la civilización, o colonizados por la actividad de burócratas o misioneros, si no han sucumbido ya víctimas de gérmenes.