En la línea de salida

Un punto de partida apropiado para comparar los desarrollos históricos de los distintos continentes es hacia 11 000 a. C.[1]. Ésta fecha se corresponde aproximadamente con el comienzo de la vida urbana en algunas partes del mundo, el primer poblamiento no discutido de América, el fin del Pleistoceno y el primer período glacial, y el comienzo de lo que los geólogos llaman la era reciente. La domesticación de animales y plantas comenzó, al menos en una parte del mundo, con una diferencia de pocos milenios en torno a esa fecha. En aquel entonces, ¿tenía la gente de algunos continentes ya una clara ventaja o una ventaja de partida sobre los pueblos de otros continentes?

De ser así, quizá esa ventaja, ampliada en los últimos 13 000 años, nos dé la respuesta a la pregunta de Yali. De ahí que este capítulo ofrezca una rápida visita a la historia humana en todos los continentes durante millones de años, desde nuestros orígenes como especie hasta hace 13 000 años. Todo eso se resumirá ahora en menos de veinte páginas. Naturalmente, pasaré por alto los detalles y sólo haré mención a lo que entiendo como tendencias más relevantes para este libro.

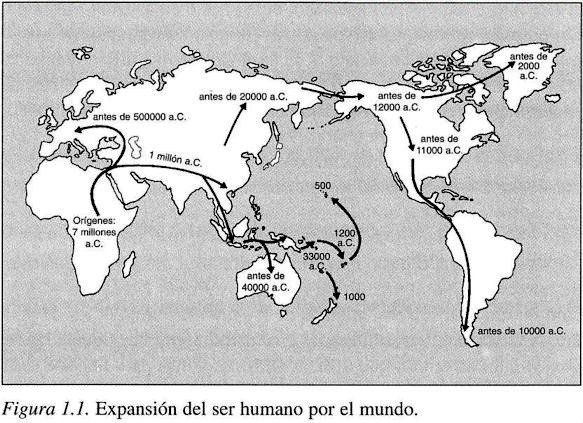

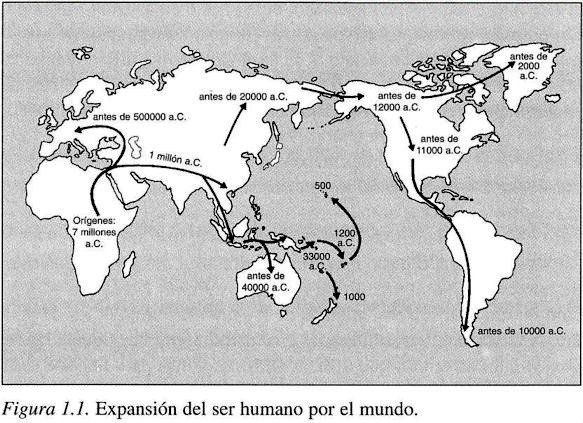

Nuestros parientes vivos más cercanos son tres especies supervivientes de grandes simios antropoides: el gorila, el chimpancé común y el chimpancé pigmeo (también llamado bonobo). Su confinamiento en África, junto con abundantes datos de fósiles, indica que las primeras etapas de la evolución humana también tuvieron lugar en África. La historia humana, como algo distinto de la historia de los animales, comenzó en ese continente hace unos 7 millones de años (hace entre 5 y 9 millones de años, según las estimaciones). Más o menos en esa época, una población de simios antropoides africanos se dividió en varias poblaciones, una de las cuales evolucionó hasta convertirse en los modernos gorilas; una segunda, en los dos chimpancés modernos, y la tercera, en el ser humano. Al parecer, la línea del gorila se escindió ligeramente antes de que tuviera lugar la escisión entre las líneas del chimpancé y de los humanos.

Los fósiles indican que la línea evolutiva que conduce hasta nosotros había alcanzado una postura básicamente erguida hace unos 4 millones de años, comenzando a aumentar el tamaño corporal y el tamaño relativo del cerebro hace unos 2,5 millones de años. Estos protohumanos suelen recibir el nombre de Australopithecus africanus, Homo habilis y Homo erectus, que aparentemente evolucionaron el uno del otro en esa secuencia. Aunque el Homo erectus, fase a la que se llegó hace aproximadamente 1,7 millones de años, estaba cerca de los humanos modernos en cuanto a tamaño corporal, el tamaño de su cerebro era aún apenas la mitad del nuestro. El uso de algunas herramientas se generalizó hace más o menos 2,5 millones de años, pero se trataba simplemente de piedras fragmentadas. El Homo sapiens era algo más que un simio por su significación zoológica y carácter distintivo, pero era aún mucho menos que un ser humano moderno.

Toda esa historia humana, durante los primeros 5 o 6 millones de años a partir de nuestros orígenes hace unos 7 millones de años, continuó confinada en África. El primer antepasado humano que se extendió más allá de África fue el Homo erectus, como lo atestiguan los fósiles descubiertos en la isla de Java, en el sureste de Asia, que se conocen convencionalmente con el nombre de «hombre de Java» (véase fig. 1.1). Se ha dado por supuesto habitualmente que los fósiles más antiguos del «hombre de Java» —naturalmente, podrían haber pertenecido a una mujer de Java— datan de hace un millón de años. Sin embargo, se ha afirmado recientemente que en realidad datan de hace 1,8 millones de años. (Hablando en sentido estricto, el nombre de Homo erectus pertenece a estos fósiles javaneses, y los fósiles africanos clasificados como Homo erectus podrían merecer un nombre distinto). Actualmente, las primeras pruebas no cuestionadas de seres humanos en Europa provienen de hace aproximadamente medio millón de años, aunque también se señalan presencias anteriores. Cabría suponer que la colonización de Asia permitió también la colonización simultánea de Europa, dado que Eurasia es una única masa terrestre no cortada por obstáculos importantes.

Todo esto ilustra una cuestión que reaparecerá una y otra vez en este libro. Cada vez que un científico afirma que ha descubierto «el primer X» —donde X puede ser el fósil humano más antiguo de Europa, las primeras pruebas de cultivo del maíz en México o cualquier cosa más antigua en cualquier lugar—, tal anuncio estimula a otros científicos a rebatir la afirmación encontrando algo más antiguo aún. Lo cierto es que debe de haber algún «primer X» que sea de verdad el más antiguo, y que todas las afirmaciones de X anteriores sean falsas. Sin embargo, como veremos, para prácticamente cualquier X cada año aparecen nuevos descubrimientos y afirmaciones de un supuesto X aún más antiguo, junto con refutaciones de algunas o todas las afirmaciones de los años anteriores acerca del X más antiguo. En muchos casos son necesarias décadas de investigación para que los arqueólogos lleguen al consenso acerca de tales cuestiones.

Hace más o menos medio millón de años, los fósiles humanos habían divergido de los esqueletos de Homo erectus más antiguos en sus cráneos más grandes y redondos y menos angulosos. Los cráneos africanos y europeos de hace medio millón de años eran bastante semejantes a los nuestros, los de humanos modernos, que se clasifican en nuestra especie, Homo sapiens, en vez de en la de Homo erectus. Ésta distinción es necesariamente arbitraria, ya que el Homo erectus evolucionó hasta convertirse en el Homo sapiens. Sin embargo, estos primitivos Homo sapiens diferían aún de nosotros en detalles del esqueleto, tenían el cerebro significativamente más pequeño que el nuestro y eran muy distintos de nosotros en cuanto a sus herramientas y comportamiento. Los pueblos modernos que fabrican útiles de piedra, como el de los bisabuelos de Yali, habrían desdeñado los útiles de piedra de hace medio millón de años por considerarlos muy rudimentarios. La única adición importante al repertorio cultural de nuestros antepasados que puede documentarse con seguridad en torno a esa época es el uso del fuego.

No han llegado hasta nosotros manifestaciones artísticas, útiles de hueso ni cosa alguna de los primeros Homo sapiens a excepción de sus restos óseos, además de los rudimentarios útiles de piedra. No había aún seres humanos en Australia, por la evidente razón de que habrían tenido que utilizar embarcaciones para llegar a esas tierras desde el sureste de Asia. Tampoco había seres humanos en América, porque para ello habría sido necesaria la ocupación de la parte más cercana al continente euroasiático (Siberia) y, posiblemente, también conocimientos de construcción naval. (El actual estrecho de Bering, de aguas poco profundas, que separa Siberia de Alaska, se alternaba entre un estrecho y un amplio puente intercontinental de tierra seca, pues el nivel del mar se elevaba y descendía reiteradamente durante los períodos glaciales). Sin embargo, la construcción de embarcaciones y la supervivencia en la fría Siberia estaban aún muy lejos de las capacidades de los primeros Homo sapiens.

Desde hace medio millón de años, las poblaciones humanas de África y Eurasia occidental procedieron a separarse entre sí y con respecto a las poblaciones de Asia oriental en cuanto a detalles del esqueleto. La población de Europa y el oeste de Asia hace entre 130 000 y 40 000 años está representada especialmente por muchos esqueletos, llamados neandertales y clasificados a veces como una especie distinta, el Homo neanderthalensis. A pesar de ser representados en innumerables ilustraciones como brutos con aspecto siniestro que vivían en cavernas, los neandertales tenían un cerebro ligeramente mayor que el nuestro. Fueron también los primeros humanos que dejaron tras ellos firmes pruebas de enterramiento de sus muertos y de cuidado de sus enfermos. Sin embargo, sus útiles de piedra seguían siendo rudimentarios en comparación con las hachas de piedra pulimentada de los pueblos actuales de Nueva Guinea, no haciéndoselos aún, normalmente, con formas diversas y normalizadas, cada una de ellas con una función claramente reconocible.

Los escasos fragmentos de esqueletos africanos conservados pertenecientes a contemporáneos de los neandertales guardan un parecido mayor con nuestros esqueletos modernos que con los esqueletos de los neandertales. Se conocen aún menos fragmentos de esqueletos conservados en Asia oriental, pero en este caso también parecen distintos tanto de los africanos como de los neandertales. Por lo que se refiere a la forma de vida en esa época, las pruebas mejor conservadas provienen de algunos objetos y huesos de presas acumulados en yacimientos del África austral. Aunque aquellos africanos de hace 100 000 años tenían esqueletos más modernos que los de sus contemporáneos neandertales, fabricaban esencialmente los mismos útiles rudimentarios de piedra que los neandertales, y que seguían careciendo de formas normalizadas. No se ha conservado manifestación artística alguna de ellos. A juzgar por las pruebas de hueso de las especies animales que capturaban, sus habilidades de caza eran poco impresionantes y estaban dirigidas principalmente a animales fáciles de matar y en absoluto peligrosos. No se dedicaban todavía a matar búfalos, jabalíes y otras presas peligrosas. Ni siquiera sabían capturar peces: en los yacimientos situados junto al mar no hay huesos de peces ni anzuelos. Ni ellos ni sus contemporáneos neandertales pueden clasificarse aún como plenamente humanos.

La historia humana despegó por fin hace unos 50 000 años, en la época de lo que he llamado nuestro Gran Salto Adelante. Los signos definitivos más antiguos de ese Salto proceden de yacimientos de África oriental en los que se han encontrado útiles de piedra normalizados y las primeras joyas conservadas (cuentas de huevos de avestruz). Estos avances no tardaron en aparecer en Oriente Próximo y en el sureste de Europa, y después (hace unos 40 000 años) en el suroeste de Europa, donde abundantes artefactos están asociados a esqueletos plenamente modernos de personas llamadas cromañones. Después, la basura conservada en los yacimientos arqueológicos adquiere rápida y gradualmente interés y no deja duda alguna de que nos hallamos ante humanos modernos desde el punto de vista biológico y del comportamiento.

Los montones de desperdicios de cromañones producen no sólo útiles de piedra sino también útiles de hueso, cuya aptitud para ser trabajado en diversas formas (por ejemplo, de anzuelo) había pasado aparentemente desapercibida para los humanos anteriores. Los utensilios se producían en formas diversas y distintivas, por lo que sus funciones como agujas, punzones, herramientas para grabar, etc., nos resultan evidentes. Hicieron su aparición útiles de múltiples piezas, que ocuparon el lugar de los útiles de una sola pieza como los raspadores manuales. Entre las armas de múltiples piezas que pueden reconocerse en los yacimientos de los cromañones figuran arpones, propulsores y finalmente arcos y flechas, los precursores de los fusiles y otras armas modernas multipiezas. Aquéllos medios eficaces de matar a distancia segura permitieron la caza de presas tan peligrosas como el rinoceronte y el elefante, mientras que la invención de la cuerda para hacer redes, líneas y trampas permitió la incorporación del pescado y las aves a nuestra dieta. Los restos de viviendas y tejidos cosidos atestiguan una gran mejora en la capacidad para sobrevivir en climas fríos, y los restos de joyas y de esqueletos cuidadosamente enterrados indican avances estéticos y espirituales revolucionarios.

Entre los productos de los cromañones que se han conservado, los más conocidos son sus obras de arte: sus espléndidas pinturas rupestres, estatuas e instrumentos musicales, que seguimos apreciando como arte hoy en día. C.alquier persona que haya experimentado directamente la sobrecogedora fuerza de los toros y los caballos pintados a tamaño natural en las cuevas de Lascaux, en el suroeste de Francia, comprenderá de inmediato que sus creadores debían de ser tan modernos en cuanto a mente como lo eran por sus esqueletos.

Es evidente que un cambio repentino tuvo lugar en las capacidades de nuestros antepasados hace entre 100 000 y 50 000 años. El Gran Salto Adelante plantea dos cuestiones importantes que aún están por resolver, relativas a la causa que las desencadenó y a su localización geográfica. En cuanto a su causa, en mi libro The Third Chimpanzee defendí la perfección de la laringe y por tanto de la base anatómica del lenguaje moderno, del que tanto depende el ejercicio de la creatividad humana. Otros autores han apuntado, en cambio, que un cambio en la organización del cerebro hacia esa época, sin que tuviera lugar un cambio en el tamaño del cerebro, hizo posible el lenguaje moderno.

Por lo que se refiere al escenario del Gran Salto Adelante, ¿tuvo lugar principalmente en una sola área geográfica, en un grupo de humanos, que gracias a él pudieron extenderse y sustituir a las poblaciones humanas anteriores de otras partes del mundo? ¿O sucedió en paralelo en distintas regiones, en cada una de las cuales las poblaciones humanas que hoy las habitan serían descendientes de las poblaciones que vivían en ellas antes del Salto? Los cráneos humanos de aspecto bastante moderno procedentes de África y con una antigüedad aproximada de 100 000 años se han esgrimido para apoyar la primera visión, según la cual el Salto tuvo lugar específicamente en África. Estudios moleculares (del llamado ADN mitocondrial) fueron interpretados asimismo en un principio en términos de un origen africano de los humanos modernos, aunque el significado de esos hallazgos moleculares está puesto en duda actualmente. Por otra parte, algunos antropólogos físicos consideran que los cráneos de seres humanos que vivieron en China e Indonesia hace cientos de miles de años exhiben rasgos que aún se encuentran en chinos y aborígenes australianos modernos, respectivamente. De ser esto cierto, ese hallazgo indicaría una evolución paralela y orígenes multirregionales de los humanos modernos, en vez de orígenes en un único Jardín del Edén. La cuestión está aún sin resolver.

Las pruebas de un origen localizado de los humanos modernos, seguido de su propagación y después la sustitución de otros tipos de humanos en otras zonas, parecen más fuertes en el caso de Europa. Hace unos 40 000 años llegaron a Europa los cromañones, con sus esqueletos modernos, armas superiores y otros rasgos culturales avanzados. Al cabo de unos milenios no quedaban neandertales, que habían evolucionado durante cientos de miles de años como únicos ocupantes de Europa. Ésta secuencia sugiere firmemente que los cromañones modernos utilizaron de alguna manera su tecnología muy superior, así como sus habilidades lingüísticas o sus cerebros, para contagiar, matar o desplazar a los neandertales, dejando tras de sí escasas o nulas pruebas de hibridación entre neandertales y cromañones.

El Gran Salto Adelante coincide con la primera gran extensión comprobada de la zona de distribución geográfica humana desde la colonización de Eurasia por nuestros antepasados. Ésta expansión consistió en la ocupación de Australia y Nueva Guinea, unidas en aquella época en un solo continente. Muchos yacimientos datados por radiocarbono atestiguan la presencia humana en Australia/Nueva Guinea hace entre 40 000 y 30 000 años (amén de las inevitables y un tanto más antiguas afirmaciones de validez cuestionada): poco después de aquel poblamiento inicial, los humanos se habían extendido por todo el territorio, y se habían adaptado a sus diversos hábitats, desde los bosques pluviales tropicales y las altas montañas de Nueva Guinea hasta el interior seco y el extremo suroriental húmedo de Australia.

Durante los períodos glaciales, era tal la cantidad de agua de los océanos encerrada en los glaciares que el nivel del mar descendió en todo el mundo cientos de metros por debajo de su posición actual. En consecuencia, los que ahora se llaman mares poco profundos entre Asia y las islas indonesias de Sumatra, Borneo, Java y Bali se convirtieron en tierra firme. (Lo mismo sucedió con otras zonas de aguas poco profundas, como el estrecho de Bering y el canal de la Mancha). El borde de la zona continental del sureste de Asia estaba situado en aquella época a más de 1100 km de su posición actual. Sin embargo, las islas del centro de Indonesia situadas entre Bali y Australia permanecieron rodeadas y separadas por canales de aguas profundas. Para llegar a Australia/Nueva Guinea desde el continente asiático en aquella época seguía siendo necesario cruzar un mínimo de ocho canales, el más amplio de los cuales tenía una anchura de al menos 80 km. La mayoría de aquellos canales separaban islas visibles entre sí, pero Australia siempre fue invisible incluso desde las islas indonesias más cercanas, Timor y Tanimbar. Así pues, la ocupación de Australia/Nueva Guinea es trascendental por cuanto exigió el uso de embarcaciones y nos brinda las pruebas sin duda más antiguas de su uso en la historia. Han de transcurrir unos 30 000 años para encontrar pruebas firmes del uso de embarcaciones en otras regiones del mundo, en concreto en el Mediterráneo hace 13 000 años.

En un principio, los arqueólogos consideraron la posibilidad de que la colonización de Australia/Nueva Guinea hubiese sido llevada a cabo accidentalmente por un número reducido de personas arrastradas al mar mientras pescaban desde una balsa cerca de una isla indonesia. Según una hipótesis extrema, se dice que los primeros pobladores fueron una mujer joven embarazada de un feto masculino. Sin embargo, los partidarios de la teoría de la colonización por casualidad se han visto sorprendidos por recientes descubrimientos que indican que otras islas, situadas al este de Nueva Guinea, fueron colonizadas poco después que Nueva Guinea, hace unos 35 000 años. Ésas islas fueron Nueva Bretaña y Nueva Irlanda, en el archipiélago de Bismarck, y Buka, en el archipiélago de las Salomón. Buka no puede divisarse desde la isla más cercana al oeste, y sólo se pudo llegar a ella cruzando un trecho de agua de más de 150 km. Así pues, es probable que los primeros pobladores de Australia y Nueva Guinea fueran capaces de desplazarse intencionadamente sobre el agua hasta islas visibles, y que utilizaran embarcaciones con una frecuencia suficiente como para que la colonización de incluso islas invisibles distantes se lograra reiteradamente de manera no intencionada.

La colonización de Australia y Nueva Guinea estuvo asociada quizá a otra gran primicia, además del primer uso de embarcaciones por los humanos y la primera extensión del territorio desde su llegada a Eurasia: la primera exterminación masiva de grandes animales por los humanos. Hoy en día consideramos África como el continente de los grandes mamíferos. La Eurasia moderna también alberga muchas especies de grandes mamíferos (aunque no con la manifiesta abundancia de las llanuras del Serengeti en África), como rinocerontes, elefantes y tigres de Asia y alces, osos y (hasta la época clásica) leones de Europa. En Australia y Nueva Guinea no existen actualmente mamíferos de tamaño equiparable; de hecho, no hay ningún mamífero mayor que el canguro, de unos 45 kg. Pero Australia y Nueva Guinea tuvieron en otros tiempos su propia serie de grandes mamíferos diversos, entre ellos canguros gigantes, marsupiales semejantes al rinoceronte llamados diprotodontes que llegaban a alcanzar el tamaño de una vaca, y un «leopardo» marsupial. También habitaban en la región un ave incapaz de volar de aspecto parecido al avestruz, que podía llegar a pesar casi 200 kg, además de algunos reptiles de impresionante tamaño, entre ellos un lagarto de una tonelada, una pitón gigante y cocodrilos terrestres.

Todos aquellos gigantes de Australia y Nueva Guinea (la llamada megafauna) desaparecieron tras la llegada del ser humano. Aunque ha habido controversia en relación con la fecha exacta de su desaparición, varios yacimientos arqueológicos australianos, con fechas que se extienden a lo largo de decenas de miles de años, y con yacimientos prodigiosamente abundantes de huesos de animales, han sido excavados cuidadosamente y se ha comprobado que no contienen huella alguna de los gigantes ya extinguidos desde hace 35 000 años. De ahí que sea probable que la megafauna se extinguiera poco después de la llegada de los humanos a Australia.

La desaparición casi simultánea de tantas grandes especies plantea una pregunta obvia: ¿cuál fue la causa? Una posible respuesta, también de carácter obvio, es que fueron exterminados, o bien eliminados de modo indirecto por los primeros humanos que llegaron. Recordemos que los animales de Australia y Nueva Guinea habían evolucionado durante millones de años en ausencia de cazadores humanos. Sabemos que las aves y los mamíferos de las islas Galápagos y de la Antártida, que evolucionaron asimismo en ausencia de humanos y no conocieron la presencia humana hasta épocas modernas, siguen siendo irremediablemente mansos en nuestros días. Habrían sido exterminados si los conservacionistas no hubieran impuesto rápidamente medidas de protección. En otras islas descubiertas recientemente, donde no se pusieron en práctica medidas de protección con rapidez, el resultado fue efectivamente el exterminio: una de las víctimas, el dodó de Mauricio, se ha convertido prácticamente en símbolo de la extinción. Sabemos también que en cada una de las bien estudiadas islas oceánicas colonizadas en la época prehistórica, la colonización humana condujo a un espasmo de extinción entre cuyas víctimas se cuentan el moa de Nueva Zelanda, el lémur gigante de Madagascar y el ganso de gran tamaño e incapaz de volar de Hawai. Del mismo modo que los humanos modernos se acercaron a los dodós y las focas sin que estos animales tuvieran miedo, y los mataron, los humanos prehistóricos presumiblemente llegaron hasta unos moas y unos lémures gigantes que no tenían miedo, matándolos también.

Esto explica por qué una de las hipótesis de la desaparición de los gigantes de Australia y Nueva Guinea es que corrieron la misma suerte hace unos 40 000 años. En cambio, la mayoría de los grandes mamíferos de África y Eurasia han sobrevivido hasta épocas modernas porque coevolucionaron junto con protohumanos durante cientos de miles o millones de años. Disfrutaron, pues, de tiempo suficiente para desarrollar el miedo a los humanos, a medida que las habilidades de caza inicialmente precarias de nuestros antepasados mejoraban lentamente. El dodó, el moa y quizá los gigantes de Australia y Nueva Guinea tuvieron la mala suerte de enfrentarse súbitamente, sin preparación evolutiva alguna, a humanos modernos invasores que poseían habilidades cinegéticas plenamente desarrolladas.

Sin embargo, la hipótesis de la matanza, como se la denomina, ha sido puesta en entredicho para Australia y Nueva Guinea. Los críticos subrayan que nadie ha documentado todavía los huesos de un gigante australiano o de Nueva Guinea que presente pruebas concluyentes de haber sido matado por humanos, ni siquiera de haber vivido en relación con humanos. Los defensores de la hipótesis de la matanza en masa responden: difícilmente cabe esperar encontrar mataderos si el exterminio se llevó a cabo con gran rapidez y hace mucho tiempo, como en el plazo de unos cuantos milenios hace unos 40 000 años. Los críticos responden con una contrateoría: quizá los gigantes sucumbieron, por el contrario, a un cambio climático, como una grave sequía en el ya crónicamente seco territorio australiano. El debate continúa.

Personalmente, no puedo entender por qué los gigantes de Australia deberían haber sobrevivido a innumerables sequías en sus decenas de millones de años de historia australiana, y después haber decidido caerse muertos casi simultáneamente (al menos en una escala temporal de millones de años) precisamente y coincidiendo exactamente con la llegada de los primeros humanos. Los gigantes se extinguieron no sólo en la seca Australia central, sino también en Nueva Guinea y el sureste de Australia, que son tierras torrencialmente húmedas. Se extinguieron en todos los hábitats sin excepción, desde los desiertos hasta los bosques pluviales fríos y los bosques pluviales tropicales. De ahí que me parezca más probable que los gigantes fueran exterminados en efecto por los humanos, tanto directamente (matándolos para utilizarlos como alimento) como indirectamente (como consecuencia de incendios y modificaciones del hábitat causados por los humanos). Pero con independencia de si la hipótesis de la matanza en masa o la hipótesis del clima resultan correctas, la desaparición de todos los grandes animales de Australia y Nueva Guinea tuvo, como veremos, profundas consecuencias para la posterior historia humana. Éstas extinciones eliminaron todos los grandes animales salvajes que de otro modo podrían haber sido candidatos a la domesticación, y dejaron a los indígenas de Australia y Nueva Guinea sin un solo animal doméstico autóctono.

Así pues, la colonización de Australia/Nueva Guinea no se logró hasta más o menos la época del Gran Salto Adelante. Otra extensión del ámbito humano que tuvo lugar poco después fue la que tuvo como destino las partes más frías de Eurasia. Aunque los neandertales vivieron en épocas glaciales y estaban adaptados al frío, no penetraron más al norte del norte de Alemania y Kíev. Esto no debe sorprendernos, pues al parecer los neandertales carecían de agujas, tejidos cosidos, viviendas cálidas y otras tecnologías fundamentales para la supervivencia en los climas más fríos. Pueblos anatómicamente modernos que sí poseían tales tecnologías se habían extendido hasta Siberia hace unos 20 000 años (existen también las controvertidas afirmaciones al uso sobre una mayor antigüedad). Ésta expansión podría haber sido la responsable de la extinción del mamut lanudo y el rinoceronte lanudo de Eurasia.

Con la colonización de Australia y Nueva Guinea, los humanos ocupan ya tres de los cuatro continentes habitables. (En este libro considero a Eurasia como un solo continente, y omito la Antártida porque los humanos no llegaron a ella hasta el siglo XIX y nunca tuvo una población humana independiente). Sólo quedaba, pues, un continente, América. Fue sin duda el último en ser poblado, por la evidente razón de que para llegar a América desde el Viejo Mundo era necesario disponer de embarcaciones (de lo cual no hay pruebas ni siquiera en Indonesia hasta hace 40 000 años y ninguna en Europa hasta mucho después) para poder cruzar el mar, o bien era necesaria la ocupación de Siberia (deshabitada hasta hace unos 20 000 años) a fin de cruzar el puente terrestre de Bering.

No se sabe con certeza, sin embargo, cuándo tuvo lugar la primera colonización de América, hace entre 14 000 y 35 000 años. Los restos humanos más antiguos que no hayan sido cuestionados en América están en yacimientos de Alaska datados hacia 12 000 a. C., seguidos por una profusión de yacimientos en Estados Unidos al sur de la frontera con Canadá y en México en los siglos inmediatamente anteriores a 11 000 a. C. El segundo grupo de yacimientos recibe el nombre de yacimientos de Clovis, debido al yacimiento tipo situado cerca de la ciudad de Clovis, en Nuevo México, donde fueron reconocidas por vez primera sus características puntas de lanza de piedra de gran tamaño. Se conocen ya cientos de yacimientos de Clovis, que abarcan 48 estados de Estados Unidos (excluidos Alaska y Hawai) y se adentran en México. Pruebas indudables de la presencia humana aparecen poco después en la Amazonia y la Patagonia. Estos hechos sugieren la interpretación de que los yacimientos de Clovis documentan la primera colonización de América por seres humanos, que rápidamente se multiplicaron, extendieron y cubrieron el continente.

Cabría sorprenderse en principio de que los descendientes de Clovis pudieran llegar a la Patagonia, situada a 13 000 km al sur de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en menos de cien años. Sin embargo, esto equivale a una expansión media de sólo 13 km al año, una hazaña trivial para un cazador-recolector que probablemente recorría esa distancia incluso en su traslación normal de cada día en busca de alimento.

Cabría sorprenderse también en principio de que América se colmase evidentemente de humanos con tal rapidez que la gente se viera impulsada a extenderse hacia el sur hasta la Patagonia. Éste crecimiento demográfico resulta asimismo poco sorprendente si nos detenemos a considerar las cifras actuales. Si América llegó finalmente a albergar a cazadores-recolectores con una densidad de población media de 1 persona por cada 2,5 km2 (cifra alta para los cazadores-recolectores modernos), todo el territorio americano habría albergado finalmente a unos 10 millones de cazadores-recolectores. Pero aun cuando los colonos iniciales hubieran sido únicamente 100 personas y su número hubiera aumentado a un ritmo de sólo el 1,1 por 100 anual, los descendientes de los colonos habrían alcanzado ese techo demográfico de 10 millones de personas en un período de mil años. La tasa de crecimiento demográfico del 1,1 por 100 anual es nuevamente trivial: en épocas modernas se han observado tasas de hasta el 3,4 por 100 anual cuando la gente colonizaba tierras vírgenes, como cuando los amotinados de la Bounty y sus esposas tahitianas colonizaron la isla de Pitcairn.

La profusión de yacimientos de cazadores de Clovis en los primeros siglos transcurridos después de su llegada se asemeja a la profusión de yacimientos documentada arqueológicamente en el descubrimiento más reciente de Nueva Zelanda por los maoríes ancestrales. Una profusión de primitivos yacimientos se ha documentado asimismo para la civilización mucho más antigua de Europa por humanos anatómicamente modernos, así como para la ocupación de Australia y Nueva Guinea. Es decir, todo lo relacionado con el fenómeno de Clovis y su propagación por América se corresponde con los hallazgos relativos a otras colonizaciones no cuestionadas de tierras vírgenes en la historia.

¿Qué significación podría tener la eclosión de los yacimientos de Clovis en los siglos inmediatamente anteriores a 11 000 a. C., en vez de haberse producido en los anteriores a 16 000 o 21 000 a. C.? Recordemos que Siberia siempre ha sido fría, y que una capa de hielo permanente se extendía a modo de barrera impenetrable a lo ancho de Canadá durante gran parte de los períodos glaciales del Pleistoceno. Hemos visto ya que la tecnología necesaria para hacer frente al frío extremo no apareció hasta después de la invasión de Europa por humanos anatómicamente modernos hace unos 40 000 años, y que la gente no colonizó Siberia hasta 20 000 años después. Finalmente, aquellos primeros siberianos cruzaron hasta Alaska, ya sea por mar a través del estrecho de Bering (que hoy sólo tiene una anchura de 80 km) o bien a pie en las épocas glaciales en que el estrecho de Bering era tierra firme. El puente terrestre de Bering, durante los milenios de su existencia intermitente, habría llegado a tener una anchura de 1500 km, habría estado cubierto por una tundra abierta y habría podido ser atravesado fácilmente por personas adaptadas a las condiciones del frío. El puente terrestre quedó inundado y se convirtió de nuevo en estrecho por última vez cuando el nivel del mar subió aproximadamente después de 14 000 a. C. Tanto si aquellos primitivos siberianos llegaron a pie o en embarcaciones a Alaska, las primeras pruebas seguras de presencia humana en Alaska datan aproximadamente de 12 000 a. C.

Poco después se abrió un corredor libre de hielos en dirección norte-sur en la placa de hielo de Canadá, lo cual permitió que los primeros pobladores de Alaska cruzasen el territorio y llegaran a las Grandes Llanuras hacia la zona donde hoy se halla la ciudad canadiense de Edmonton. De este modo desapareció el último obstáculo serio entre Alaska y la Patagonia para los humanos modernos. Los pioneros de Edmonton habrían encontrado las Grandes Llanuras atestadas de caza. Habrían prosperado y aumentado en número y se habrían extendido gradualmente hacia el sur para ocupar todo el hemisferio.

Otra característica del fenómeno de Clovis se adecúa a nuestras expectativas sobre la primera presencia humana al sur de la placa de hielo canadiense. Al igual que Australia y Nueva Guinea, América estuvo llena de grandes mamíferos en un principio. Hace unos 15 000 años, el oeste estadounidense era muy parecido a las llanuras africanas de Serengeti en nuestros días, con manadas de elefantes y caballos perseguidas por leones y guepardos, junto a miembros de especies tan exóticas como el camello y el perezoso terrestre gigante. Al igual que en Australia y Nueva Guinea, en América la mayoría de aquellos grandes mamíferos se extinguieron. Mientras que las extinciones tuvieron lugar probablemente hace más de 30 000 años en Australia, en América se produjeron hace entre 17 000 y 12 000 años. Para aquellos mamíferos americanos extinguidos de cuyos huesos disponemos en la mayor abundancia y que han sido datados con especial precisión, se puede establecer con exactitud que las extinciones tuvieron lugar hacia 11 000 a. C. Las dos extinciones datadas con mayor precisión son quizá las del perezoso terrestre de Shasta y la cabra montés de Harrington, en la zona del Gra. C.ñón; las poblaciones de estos dos animales desaparecieron en 11 100 a. C., con una aproximación de dos siglos. Tanto si se trata de una coincidencia como si no, la fecha es idéntica, dentro del error experimental, a la de la llegada de los cazadores de Clovis a la zona del Gra. C.ñón.

El descubrimiento de numerosos esqueletos de mamuts con puntas de lanza de Clovis entre sus costillas sugiere que esta concordancia de las fechas no es una coincidencia. Los cazadores, en su expansión hacia el sur por América, durante la cual se encontraron con grandes animales que nunca habían visto seres humanos, podrían haber encontrado fáciles de matar a aquellos animales americanos, pudiendo haberlos exterminado. Una contrateoría dice que los grandes mamíferos de América se extinguieron debido a cambios climáticos al final del último período glacial, que (para confundir la interpretación de los paleontólogos modernos) también tuvo lugar hacia 11 000 a. C.

Personalmente, tengo el mismo problema con la teoría climática de la extinción de la megafauna en América que con esa misma teoría en Australia y Nueva Guinea. Los grandes animales de América habían sobrevivido ya a los finales de 22 períodos glaciales anteriores. ¿Por qué la mayoría de ellos eligieron el vigésimo tercero para expirar conjuntamente, en presencia de todos aquellos humanos supuestamente inofensivos? ¿Por qué desaparecieron en todos los hábitats, no sólo en hábitats que se contrajeron, sino también en aquellos que experimentaron una gran expansión al final del último período glacial? De ahí que sospeche que los cazadores de Clovis lo hicieron, pero el debate continúa sin resolverse. Con independencia de qué teoría resulte correcta, la mayoría de las especies de grandes mamíferos salvajes, que de otra manera podrían haber sido domesticadas después por los indígenas americanos, fueron eliminadas de este modo.

Está sin resolver asimismo la cuestión de si los cazadores de Clovis fueron realmente los primeros americanos. Como siempre sucede cuando alguien afirma el primer algo, las afirmaciones de descubrimientos de yacimientos humanos anteriores a Clovis en América se están discutiendo constantemente. Cada año, algunas de estas nuevas reivindicaciones parecen realmente convincentes y emocionantes cuando se dan a conocer, pero después surgen los inevitables problemas de interpretación. ¿Eran los útiles de cuya presencia en el yacimiento se informa útiles hechos realmente por humanos, o sólo formas naturales de las piedras? ¿Son las fechas de radiocarbono que se anuncian realmente correctas, y no están invalidadas por alguna de las numerosas dificultades que pueden lastrar la datación por radiocarbono? Si las fechas son correctas, ¿están asociadas realmente a productos humanos, y no se trata únicamente de un trozo de carbón con 15 000 años de antigüedad que se ha encontrado al lado de un útil de piedra hecho en realidad hace 9000 años?

Para ilustrar estos problemas, pensemos en el siguiente ejemplo típico de una reivindicación anterior a Clovis que se cita a menudo. En un abrigo de piedra brasileño llamado Pedro Furada, los arqueólogos encontraron pinturas rupestres ejecutadas indudablemente por seres humanos. Descubrieron asimismo, entre los montones de piedras situados en la base de un despeñadero, algunas cuyas formas sugerían la posibilidad de que fueran útiles rudimentarios. Además, encontraron supuestos hogares cuyo carbón quemado produjo fechas de radiocarbono de hace unos 35 000 años. Los artículos sobre Pedro Furada fueron aceptados para su publicación en la prestigiosa y sumamente selectiva revista científica internacional Nature.

Pero ninguna de aquellas piedras encontradas en la base del despeñadero es un útil hecho evidentemente por un ser humano, como lo son las puntas de Clovis y los útiles de Cromañón. Si cientos de miles de piedras caen desde un despeñadero alto en el transcurso de decenas de miles de años, muchas de ellas se desconcharán y quebrarán cuando golpeen las piedras del fondo, y algunas llegarán a parecer instrumentos rudimentarios desconchados y quebrados por seres humanos. En Europa occidental y en otros lugares de la Amazonia, los arqueólogos han datado con radiocarbono los pigmentos reales utilizados en las pinturas rupestres, pero eso no se hizo en Pedro Furada. En las cercanías se producen con frecuencia incendios forestales que producen carbón que es arrastrado regularmente hasta las cuevas por el viento y los cursos de agua. No hay prueba alguna que vincule el carbón de 35 000 años de antigüedad con las indudables pinturas rupestres de Pedro Furada. Aunque los primeros científicos que excavaron el yacimiento continúan convencidos, un equipo de arqueólogos que no participó en la excavación pero que es receptivo a las reivindicaciones anteriores a Clovis, visitó recientemente el yacimiento y no salió muy convencido.

El yacimiento de América del Norte que disfruta actualmente de credenciales más sólidas como posible yacimiento pre-Clovis es el refugio de piedra de Meadowcroft, en Pensilvania, que produce fechas de radiocarbono asociadas a seres humanos de hace unos 16 000 años. En Meadowcroft ningún arqueólogo niega que muchos artefactos humanos aparecen en muchos estratos cuidadosamente excavados. Pero las fechas de radiocarbono más antiguas no tienen sentido, porque las especies vegetales y animales asociadas a ellas son especies que viven en Pensilvania en épocas recientes de climas suaves, y no especies que cabría esperar en épocas glaciales de hace 16 000 años. De ahí que haya que sospechar que las muestras de carbón datadas de los niveles de ocupación humana más antiguos sean carbón posterior a Clovis infiltrado con carbón más antiguo. El candidato más firme a la época pre-Clovis en América del Sur es el yacimiento de Monte Verde, en el sur de Chile, cuya antigüedad se calcula en al menos 15 000 años. Éste yacimiento les parece ahora también convincente a muchos arqueólogos, pero se impone la cautela en vista de las desilusiones anteriores.

Si es cierto que hubo humanos anteriores a Clovis en América, ¿por qué sigue siendo tan difícil demostrar que existieron? Los arqueólogos han excavado cientos de yacimientos americanos que han sido datados inequívocamente entre 2000 a. C. y 11 000 a. C., incluidas decenas de yacimientos de Clovis en el oeste de América del Norte, abrigos de piedra en los Apalaches y yacimientos en el litoral californiano. Debajo de todos los estratos arqueológicos con presencia humana indudable, en muchos de esos mismos yacimientos se han excavado estratos más antiguos y más profundos que continúan produciendo restos indudables de animales, pero ninguna prueba de presencia humana. Los puntos débiles de las pruebas de una cultura anterior a Clovis en América contrastan con la firmeza de las pruebas en Europa, donde cientos de yacimientos atestiguan la presencia de humanos modernos mucho antes de la aparición de los cazadores de Clovis en América hacia 11 000 a. C. Más sorprendentes aún son las pruebas encontradas en Australia y Nueva Guinea, donde apenas hay la décima parte de los arqueólogos de los de Estados Unidos, pero donde esos pocos arqueólogos han descubierto más de cien yacimientos inequívocamente anteriores a Clovis dispersos por todo el continente.

Es indudable que los primeros seres humanos no volaron en helicóptero desde Alaska hasta Meadowcroft y Monte Verde, saltándose todo el territorio intermedio. Los defensores de la colonización pre-Clovis apuntan que, durante miles o incluso decenas de miles de años, los humanos de las culturas pre-Clovis registraron una densidad de población baja o poco visible arqueológicamente, por razones desconocidas sin precedentes en otras partes del mundo. Ésta sugerencia me parece infinitamente más inverosímil que la de que Monte Verde y Meadowcroft serán reinterpretados finalmente, como ha sucedido con otros yacimientos presentados como pre-Clovis. Tengo la impresión de que, si de verdad hubo un poblamiento pre-Clovis en América, habría salido ya a la luz en muchos lugares, y no estaríamos discutiendo todavía. Sin embargo, los arqueólogos continúan divididos en relación con estas cuestiones.

Las consecuencias para nuestra comprensión de la prehistoria americana posterior continúan siendo las mismas, con independencia de qué interpretación resulte finalmente correcta. O bien América fue poblada por vez primera hacia 11 000 a. C. y se llenó rápidamente de gente; o bien el primer poblamiento tuvo lugar algo antes (la mayoría de los partidarios del poblamiento pre-Clovis sugerirían hace 15 000 o 20 000 años, posiblemente hace 30 000 años, y pocos señalarían en serio fechas anteriores); pero aquellos colonizadores pre-Clovis siguieron siendo pocos en número, o su presencia fue poco notoria, o tuvieron escasa repercusión, hasta más o menos 11 000 a. C. En cualquiera de estos casos, de los continentes habitados, América es el que tiene una prehistoria humana más breve.

Con la ocupación de América, la mayoría de las zonas habitables de los continentes y las islas continentales, más las islas oceánicas, desde Indonesia hasta el este de Nueva Guinea, albergaron seres humanos. La colonización de las restantes islas del mundo no culminó hasta épocas modernas: las islas del Mediterráneo como Creta. C.ipre, Córcega y Cerdeña entre 8500 a. C. y 4000 a. C.; las islas del Caribe comenzaron a ser pobladas hacia 4000 a. C.; las islas de Polinesia y Micronesia, entre 1200 a. C. y 1000 d. C.; Madagascar, entre 300 y 800; e Islandia, en el siglo IX. Los indígenas americanos, posibles antepasados de los modernos inuit, se extendieron por todo el alto Ártico hacia 2000 a. C. De este modo quedaron como únicas zonas deshabitadas, en espera de los exploradores europeos durante los últimos setecientos años, únicamente las islas más remotas del Atlántico y el Índico, como las Azores y las Seychelles, además de la Antártida.

¿Qué significación, si muestran alguna, tienen las diferentes fechas de poblamiento de los continentes para la historia posterior? Supongamos que una máquina del tiempo pudiera haber transportado a un arqueólogo hacia atrás en el tiempo, para efectuar una gira mundial hacia 11 000 a. C. Dada la situación del mundo en aquellas fechas, ¿podría el arqueólogo haber predicho la secuencia en que las sociedades humanas de los diversos continentes habrían de desarrollar armas, gérmenes y acero, y por tanto haber predicho la situación del mundo en nuestros días?

Nuestro arqueólogo podría haber considerado los posibles beneficios de una ventaja de salida. Si esto significaba algo, África disfrutaba de una enorme ventaja: al menos 5 millones de años más de existencia protohumana independiente que cualquier otro continente. Además, si es cierto que los humanos modernos nacieron en África hace unos 100 000 años y se propagaron a otros continentes, este hecho habría eliminado cualquier ventaja acumulada en otros lugares mientras tanto, y habría dado a los africanos una nueva ventaja de salida. Por otra parte, la diversidad genética humana es más elevada en África; es posible que unos seres humanos más diversos produjeran colectivamente invenciones más diversas.

Pero nuestro arqueólogo podía haber reflexionado a renglón seguido: ¿qué significa, realmente, una «ventaja de salida» para los fines de este libro? No podemos tomar al pie de la letra la metáfora de la carrera pedestre. Si por ventaja de salida se entiende el tiempo necesario para poblar un continente después de la llegada de los primeros colonos pioneros, ese tiempo es relativamente breve: por ejemplo, menos de mil años para llenar incluso todo el Nuevo Mundo. Si por ventaja de salida se entiende, en cambio, el tiempo necesario para adaptarse a las condiciones locales, reconozco que algunos entornos extremos requirieron su tiempo: por ejemplo, nueve milenios para ocupar el alto Ártico después de la ocupación del resto de América del Norte. Pero la gente habría explorado y se habría adaptado rápidamente a la mayoría de las demás zonas una vez que la inventiva humana moderna se hubiera desarrollado. Por ejemplo, después de que los antepasados de los maoríes llegasen a Nueva Zelanda, al parecer necesitaron apenas un siglo para descubrir todas las fuentes de piedra que valían la pena; sólo unos siglos más para matar a los últimos moas en algunos de los territorios más accidentados del mundo; y sólo unos siglos para diferenciarse en una serie de sociedades diversas, desde la de los cazadores-recolectores del litoral hasta la de los agricultores que practicaban nuevos tipos de almacenamiento de los alimentos.

Nuestro arqueólogo podría examinar después América y llegar a la conclusión de que los africanos, a pesar de su ventaja de salida aparentemente enorme, habían sido superados por los primeros americanos en el plazo de un milenio en el mejor de los casos. Después, la mayor superficie de América (un 50 por 100 más que la de África) y la muy superior diversidad medioambiental habrían dado la ventaja a los indígenas americanos sobre los africanos.

El arqueólogo podría dirigirse a continuación a Eurasia y razonar como sigue. Eurasia es el continente más extenso del planeta. Está poblado desde hace más tiempo que cualquier otro continente a excepción de África. La larga ocupación de África antes de la colonización de Eurasia hace un millón de años podría no significar nada en absoluto, habida cuenta la fase tan primitiva en que se hallaban entonces los protohumanos. Nuestro arqueólogo podría examinar el floreciente Paleolítico superior del suroeste de Europa hace entre 20 000 y 12 000 años, con todas sus famosas obras de arte y sus complejos utensilios, y preguntarse si Eurasia tenía ya entonces una ventaja de salida, al menos a nivel local.

Finalmente, el arqueólogo se dirigiría a Australia y Nueva Guinea, observando primero su pequeña superficie (es el continente más pequeño), la gran proporción de su territorio cubierta por un desierto capaz de permitir la vida de pocos seres humanos, el aislamiento del continente y su poblamiento más tardío que el de África y Eurasia. Todo esto podría conducir al arqueólogo a predecir un lento desarrollo en Australia y Nueva Guinea.

Pero recuérdese que los australianos y los neoguineanos dispusieron de las embarcaciones más antiguas del mundo con diferencia. C.eaban pinturas rupestres aparentemente en épocas al menos tan tempranas como los cromañones en Europa. Jonathan Kingdon y Tim Flannery han señalado que la colonización de Australia y Nueva Guinea a partir de las islas de la placa continental asiática exigió a los humanos aprender a hacer frente a los nuevos entornos con que se encontraban en las islas del centro de Indonesia, un laberinto de costas que ofrecía muy ricos recursos marinos, arrecifes de coral y los mejores manglares del mundo. A medida que los colonos cruzaban los estrechos que separan cada isla de Indonesia de la siguiente hacia el este, se adaptaban de nuevo, colmaban la otra y continuaban colonizando la isla subsiguiente. Fue una edad de oro, hasta entonces sin precedentes, de sucesivas explosiones demográficas humanas. Es posible que tales ciclos de colonización, adaptación y explosión demográfica fueran lo que acabó siendo seleccionado para el Gran Salto Adelante, y que después se difundiría hacia el oeste, a Eurasia y África. Si este supuesto es correcto, Australia y Nueva Guinea obtuvieron una gran ventaja de salida que podía haber continuado impulsando el desarrollo humano en la región mucho después del Gran Salto Adelante.

Así pues, un observador transportado en el tiempo hasta 11 000 a. C. no podría haber predicho en qué continente las sociedades humanas habrían de desarrollarse con mayor rapidez, sino que podría haber elaborado un sólido razonamiento en favor de cualquier continente. Naturalmente, a posteriori sabemos que Eurasia fue ese continente. Pero resulta que las verdaderas razones que explican el desarrollo más rápido de las sociedades de Eurasia no fueron en absoluto las simples razones que nuestro arqueólogo imaginario de 11 000 a. C. imaginara. En los restantes capítulos de este libro intentaremos descubrir cuáles fueron esas razones reales.