Había un banco de trabajo oscuro, liso y duro como la piedra. A los lados había unos soportes. Un torno. Un juego de aros flotantes. Un soporte para quemador. Había llaves y grifos, bien ordenados: de acero, latón y hierro.

En una pared había varios estantes llenos de numerosas y diversas herramientas del oficio. Ácidos y reactivos en sus matraces con tapón. Sulfonio en un tarro de piedra. Estantes de polvos, sales, tierras y hierbas. Aceites y ungüentos. Catorce aguas. Doble cal. Alcanfor. Todo perfecto. Todo auténtico. Todo recogido, preparado y almacenado de la manera más correcta.

Había instrumentos. Alambiques y retortas. Una preciosa lámpara de alcohol sin mecha. Resortes de cobre. Crisoles, tenacillas y ollas de esterilización. Había cedazos, filtros y cuchillos de cobre. Había un molinillo y una limpia y reluciente prensa.

También había repisas de piedra. Repisas cuidadosas. En ellas se acumulaban las botellas, detrás de un cristal muy grueso. Esas botellas no estaban ordenadas, como los objetos de los otros estantes. No tenían etiqueta. Eran mudas. Una contenía gritos. Otra, furia. Había muchas botellas, y esas dos no eran las peores.

Auri puso el tarro de frutos de laurel encima del banco de trabajo. Era muy menuda, como una niña mendiga. Normalmente, las cosas no se adaptaban a su tamaño. La mayoría de las mesas eran demasiado altas; aquella, en cambio, no.

Antes, aquella habitación le pertenecía. Pero no. Aquella habitación había pertenecido a alguien en otro momento. Ahora, no. Ya no. No era un lugar. Era una sábana vacía de nada que no podía pertenecer. No era para ella.

Auri abrió un cajón del banco de trabajo y sacó un molde de latón circtangular. Apropiado para una vela.

Con gesto grave, Auri observó los frutos de laurel. Eran tan reverentes como se podía esperar de ellos, pero también arrogantes. Y contenían una pizca de frío de viento del norte. Eso había que suavizarlo. Y… sí. También discurría por ellos una veta de ira. Auri suspiró. Eso no podía ser de ninguna manera.

Los escudriñó y calculó mentalmente. Mirando alternadamente el molde y el tarro de frutos, vio que la cera que tenía no sería suficiente. No para hacer una vela entera. No para hacer una vela correcta. No para él.

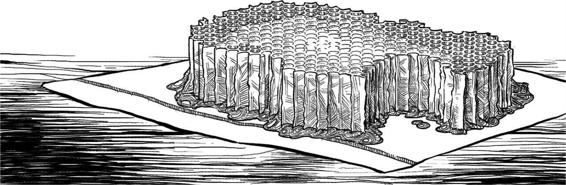

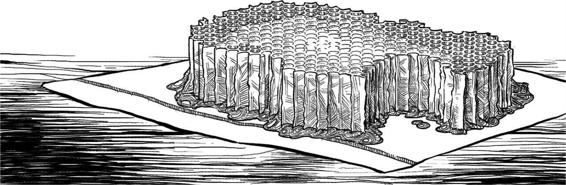

Auri se marchó y regresó con el panal. Con movimientos muy bien calculados, lo puso en la prensa y lo exprimió hasta que la miel cayó en el tarro limpio y transparente que había puesto debajo. Solo tardó un minuto.

Dejó que el panal acabara de gotear y, mientras tanto, encendió la lámpara sin mecha e hizo girar el soporte de modo que sostuviera el crisol a la altura adecuada. Abrió la prensa y levantó la hoja de cera de abeja; la dobló en cuartos y la puso en el crisol. No había mucha, quizá la suficiente para llenarle las dos manos ahuecadas. Pero una vez que hubiera derretido los frutos de laurel, sí habría suficiente para llenar el molde.

Auri observó cómo se derretía la cera y asintió con la cabeza. Era una cosa somnolienta. Llena de dulzura otoñal, diligencia y recompensa merecida. Las campanas tampoco estaban de más. No había nada en ella que Auri no deseara para él.

La miel y el laurel tal vez habrían bastado si se hubiera tratado de una simple vela de poeta, pero él no era un simple poeta. Auri necesitaba algo más.

Una pizca de alcanfor habría sido ideal. Solo un pellizco, una chispa, un poquitín de algo volátil. Pero no tenía alcanfor, y desearlo no era prudente. Así que, en su lugar, cogió un poco de la brea perfecta que tenía en Puerto. Como vínculo, y para reforzarle el corazón de cara al invierno.

Auri removió la cera de abeja con una fina varilla de cristal. Sonrió. Trabajar con los utensilios adecuados era un lujo. Mientras esperaba a que la resina se disolviera, Auri silbaba al remover, y sonreía. Ese sería su secreto. La vela también llevaría dentro su silbido.

Entonces entró en Manto y observó las perfectas flores de lavanda de su tarro de cristal gris. Sacó un ramito, y luego otro. Entonces Auri sintió que la vergüenza ardía en su pecho. Aquel no era momento para hacer economías. Él nunca escatimaba su ayuda. ¿Acaso no se merecía unos sueños dulces?

Auri apretó las mandíbulas y sacó la mitad de la lavanda del tarro. A veces podía llegar a ser pero que muy avariciosa.

Volvió a Recaudo. Vertió los frutos de laurel en el molinillo. En el tiempo que se tarda en respirar tres veces, estaban adecuadamente molidos. Entonces Auri paró y contempló la masa de fruta triturada.

Sabía qué era lo correcto con el laurel. Sabía la paciencia que requerían las cosas. Había que moler y hervir los frutos cerosos. Pasarlos por el tamiz. Volver a hervirlos y clarificarlos y enfriarlos para separar la cera. Se tardaba una eternidad, incluso con los utensilios adecuados. Horas y horas.

Pero él no tardaría en llegar. Auri lo sabía. Sabía que no tenía tiempo para hacerlo de aquella forma.

Y aunque le dedicara todo el día, dentro de la cera habría principios que no eran adecuados para él. Él estaba lleno de ira y desesperación. Y también tenía una plétora de orgullo.

Existían medios para extraer esas cosas. Auri los conocía todos. Conocía los círculos giratorios de la calcinación. Sabía sublimar y extraer. Sabía aislar un principio no exclusivista mejor que nadie que lo hubiera intentado jamás.

Pero aquel no era momento para suplicarle favores a la luna. En absoluto. Auri no podía precipitarse, y tampoco podía retrasarse. Había cosas que eran demasiado importantes, sencillamente.

Era tal como decía Mandrag: nueve décimas partes de la alquimia eran química. Y nueve décimas partes de la química consistían en esperar.

¿Y la otra parte, esa pequeña décima parte? Eso era algo que Auri conocía muy bien. Ella había aprendido mucho tiempo atrás la esencia de la alquimia. La había estudiado antes de llegar a entender la verdadera forma del mundo. Antes de descubrir la clave para ser pequeña.

Sí, dominaba su oficio. Conocía sus caminos ocultos y sus secretos. Las artes sutiles, dulces y convincentes que te convertían en una persona habilidosa. Tantos caminos diferentes. Había gente que inscribía, que describía. Había símbolos. Significantes. Vínculos y vinculaciones. Fórmulas. Mecanismos matemáticos…

Pero ahora Auri sabía mucho más que eso. Gran parte de lo que antes creía que era cierto eran simples trucos. Eran solo formas ingeniosas de hablarle al mundo. Eran regateos. Súplicas. Llamadas. Gritos.

Pero debajo de todo eso, había un secreto en lo más profundo del corazón oculto de las cosas. Eso Mandrag nunca se lo había explicado. Auri creía que él no lo sabía. Ella había descubierto por sí sola ese secreto.

Ella conocía la verdadera forma del mundo. Todo lo demás era sombra y sonido de tambores lejanos.

Auri asintió con la cabeza con gesto de gravedad. Recogió los cerosos frutos molidos, los puso en un tamiz y colocó el tamiz encima de un tarro.

Cerró los ojos. Cuadró los hombros. Inspiró hondo y despacio.

Se palpaba cierta tensión en la atmósfera. Cierto peso. Cierta espera. No soplaba viento. Auri no dijo nada. El mundo se tensaba cada vez más.

Auri expulsó el aire y abrió los ojos.

Era muy menuda, como una niña mendiga. Pisaba el suelo de piedra con los piececillos descalzos.

Se levantó, y dentro del círculo de su pelo dorado sonrió y lanzó todo el peso de su deseo sobre el mundo.

Y todas las cosas se estremecieron. Y todas las cosas supieron cuál era su voluntad. Y todas las cosas cedieron a sus deseos.

Poco después, Auri regresó a Manto con una vela de color alazán prensada con lavanda. Olía a laurel y a abejas. Era perfecta.

Auri se lavó la cara. Se lavó las manos y los pies.

Faltaba poco. Ella lo sabía. Dentro de poco él iría a visitarla. Encarnado, dulce, triste y dañado. Igual que ella. Iría a visitarla, y como era un caballero, le llevaría tres cosas.

Sonriente, Auri casi se puso a danzar. Ella también tendría tres cosas para él.

Primero, una vela inteligente, muy Táborlin. Muy cálida y repleta de poesía y de sueños.

Después, un lugar apropiado. Un estante donde él podría poner su corazón. Una cama donde dormir. Allí, nada podría hacerle daño.

¿Y la tercera cosa? Bueno… Escondió la cara y sintió que el rubor le cubría lentamente las mejillas…

Auri se distrajo; estiró un brazo y cogió el soldadito de piedra que reposaba en el estante junto a la cama. Qué raro, nunca se había fijado en el dibujo que llevaba en el escudo. Apenas se veía. Pero sí: había una torre envuelta en una lengua de fuego. No era un simple soldado, sino un pequeño Amyr de piedra.

Auri se fijó mejor y descubrió unas finas líneas en los brazos del soldado. No entendía cómo podía no haberse fijado en ellas antes. Era un Ciridae en miniatura. Claro. Claro que lo era. Si no, no habría sido un regalo adecuado para él. Besó la figurilla y volvió a dejarla en el anaquel.