Ceniza y brasa

Cuando Auri despertó el quinto día, Foxen ya estaba de mejor humor.

Menos mal, porque ella tenía mucho trabajo.

Tumbada a oscuras, se preguntó qué le depararía el día. Había días orgullosos como el sonido de una trompeta. Como los truenos, traían presagios. Otros eran corteses, educados como una tarjeta con un mensaje presentada sobre una bandeja de plata.

Pero algunos días eran tímidos. No se ponían un nombre. Esperaban a que una niña atenta los encontrara.

Y aquel era uno de esos días. Un día demasiado tímido para llamar a la puerta de Auri. ¿Era un día de llamadas? ¿Un día de envíos? ¿Un día de elaboraciones? ¿Un día de arreglos?

No lo sabía. En cuanto Foxen resplandeció lo suficiente, fue a Repique a buscar agua fresca para la vasija. Se la llevó a Manto, y allí se enjuagó la cara, las manos y los pies.

No tenía jabón, pero eso era lo primero que pensaba arreglar ese día. Auri no era tan vanidosa como para hacer que su voluntad obrara contra el mundo. Pero podía utilizar lo que el mundo le había ofrecido. Al menos, para obtener jabón. Eso estaba permitido. Estaba autorizada a ello.

Primero encendió la lámpara anímica. Equilibrada por la dulce luz azul celeste de Foxen, la llama amarilla ayudó a calentar la habitación, sin llenarla de sombras frenéticas que arañaban las paredes con sus saltos y sus sacudidas.

Auri abrió el tiro y encendió un fuego muy cuidado con la maraña de madera que acababa de encontrar. Tan bonita y tan seca. De fresno, olmo y eficiente espino. Enseguida prendió y empezó a chisporrotear.

Lo contempló un instante, y luego se dio la vuelta. Estaría ardiendo un rato. Era tal como solía decir el maestro Mandrag: nueve décimas partes de la química eran espera.

Pero Auri tenía trabajo de sobra para llenar su tiempo. Primero se aventuró a bajar a Guardamangel. Allí cogió el pequeño cazo de cobre y su taza de cerámica rajada. Se metió en el bolsillo el saco de hilo, vacío. Contempló la mantequilla de la pila, pero arrugó la frente y sacudió la cabeza; sabía que los cuchillos que contenía podían acarrearle problemas.

Por tanto, cogió el duro mazacote de sebo; lo olfateó, curiosa, y sonrió. Luego recogió el pequeño trébede de hierro. Cogió su saquito de sal.

Cuando estaba a punto de marcharse, se detuvo un instante y se fijó en el cuenco de plata con las semillas de nuez moscada. Tan raras y exclusivas. Tan llenas de lejanía. Cogió una y pasó las yemas de los dedos por su piel con surcos. Se la acercó a la cara y aspiró hondo. Almizcle y cardo. Un olor a cortinas de burdel, profundo y rojo y lleno de misterios.

Todavía indecisa, Auri cerró los ojos y agachó la cabeza. La punta rosada de su lengua asomó tímidamente para tocar aquel extraño fruto marrón. Se quedó muy quieta, completamente inmóvil. Entonces, con los ojos cerrados, deslizó la parte lisa por sus labios con suavidad. Fue un movimiento tierno y atento. No se pareció en nada a un beso.

Al cabo de un largo momento, los labios de Auri se estiraron para componer una sonrisa abierta y radiante. Sus ojos se encendieron como lámparas. ¡Sí! ¡Sí, sí! Era justo aquello.

El cuenco de plata con hojas grabadas pesaba mucho, de modo que Auri hizo un viaje solo para él y lo llevó sujetándolo con las dos manos hasta Manto. A continuación, cogió el gran mortero de piedra que estaba escondido en Casa Oscura. Fue a Retintín y se llevó de allí dos botellas. Rebuscó por el suelo de Centenas hasta dar con unas agujas de pino secas que estaban esparcidas. También se las llevó a Manto, y las puso en el fondo de la taza de cerámica rajada.

Para entonces, el fuego había quedado reducido a cenizas. Auri las barrió. Las puso en la taza de cerámica rajada y las apretó bien.

Fue a enjuagarse las manos manchadas de hollín. Se enjuagó la cara y los pies.

Preparó otro fuego y lo encendió. Puso el sebo en el cazo. Colgó el cazo junto al fuego para derretir el sebo. Añadió sal. Sonrió.

Volvió a bajar a Guardamangel y subió las bellotas que había recogido y una cazuela ancha y plana. Peló las bellotas y las tostó, haciéndolas brincar y corretear por la cazuela. Les espolvoreó sal y se las comió una a una. Algunas eran amargas; otras, dulces. Algunas no eran prácticamente nada. Así es como son las cosas.

Después de comérselas todas, miró el sebo y vio que no se había terminado. Ni siquiera la mitad. Así que, una a una, partió las semillas de nuez moscada. Las molió en el viejo mortero de piedra. Las molió hasta dejarlas reducidas a polvo y vertió el polvo en un tarro. Partir y moler. Partir y moler. El mortero era un objeto serio, lacónico y adusto. Sin embargo, dado que Auri llevaba dos días sin lavarse correctamente, encajaba a la perfección con su estado de ánimo.

Cuando hubo terminado de moler, Auri apartó el cazo de cobre del fuego. Removió. Pasó la masa por el tamiz hasta que solo quedó sebo caliente y picante. Puso a enfriar el cazo de cobre. Fue a buscar agua fresca a la tubería de cobre indicada de Recolecta. Llenó la lámpara anímica de un reluciente grifo de acero pulcramente guardado en Banca.

Cuando regresó, el fuego había vuelto a apagarse. Recogió las cenizas y las metió bien apretadas en la taza de cerámica rajada.

Se enjuagó las manos manchadas de hollín. Se enjuagó la cara y los pies.

Entonces encendió el fuego por tercera y última vez y fue a Puerto a inspeccionar sus anaqueles. Cogió el frasco de ésteres y lo puso cerca de la chimenea junto con sus utensilios. Cogió el paño de las bayas de acebo.

A continuación llevó el tarro de los frutos de laurel azul oscuro. Pero menuda desilusión, no encajaba. Por más que lo intentó, el tarro de frutos de laurel no dejaba que lo pusiera con sus otros utensilios. Ni siquiera cuando Auri le ofreció la repisa de la chimenea.

Se sintió injustamente irritada. Los frutos de laurel habrían sido ideales. Había pensado en ellos nada más despertar y acordarse del jabón. Habrían encajado como una mano con otra. Tenía pensado mezclarlos…

Pero no. No había sitio para el tarro de los frutos de laurel. Estaba más claro que el agua. No había manera de hacer entrar en razón a aquella cosa tan testaruda.

La exasperaba, pero sabía que no era bueno obligar al mundo a ceder a sus deseos. Su nombre era como el eco de un dolor en su interior. Tal como estaba, sin lavar y con el pelo enmarañado, eso habría sido pura insensatez. Dio un suspiro y volvió a dejar el tarro de frutos azul oscuro en su anaquel de Puerto, y allí se quedó, egocéntrico y satisfecho.

Entonces Auri se sentó en las baldosas lisas y cálidas de Manto, ante la chimenea, con sus improvisadas herramientas esparcidas alrededor.

Las cenizas que había puesto en la taza de cerámica rajada eran tal como debían ser, finas y suaves. Las de roble habrían sido demasiado obstinadas. Las de abedul habrían sido amargas. Aquella combinación, en cambio, era perfecta. Fresno, olmo y espino: juntos, pero no revueltos. El fresno era orgulloso, pero no indecoroso. El olmo era distinguido, pero no inapropiadamente apétalo, sobre todo tratándose de ella.

Y el espino… Auri se sonrojó un poco. Basta con decir que, apétala o no, Auri todavía era una joven lozana, y que el exceso de decoro existía.

A continuación sacó el frasco de ésteres. Eran terriblemente tímidos, llenos de momentos robados y olor a flor de selas. Perfectos. Un poco de robo era justo lo que Auri necesitaba allí.

La nuez moscada era exótica, y un poco extraña. Sin embargo, estaba rebosante de espuma de mar. Un complemento adorable. Esencial. Era una clave y, al mismo tiempo, un misterio. Pero eso a Auri no le parecía especialmente problemático. Ella comprendía que algunos secretos debían ser guardados.

Escudriñó el cazo que había puesto a enfriar y vio que el sebo empezaba a espesarse. Abrazaba el borde del cazo componiendo un fino creciente de luna. Auri sonrió. Claro. Lo había encontrado bajo la luna. Seguiría a la luna, que estaba creciente.

Pero cuando Auri se fijó bien, la sonrisa se le borró de los labios. El sebo estaba limpio y tenía fuerza, pero ya no había manzanas en él. Ahora rebosaba de vejez y rabia. Era una tempestad de furia.

Eso no podía ser, de ninguna manera. Auri no podía lavarse con rabia día tras día. Y sin laurel para mantenerla a raya… Bueno, iba a tener que sacar la rabia de allí. Si no, su jabón se echaría a perder.

Volvió a Puerto y miró alrededor. Se trataba de una decisión bastante sencilla. Levantó el panal y le dio un solo mordisco. Cerró los ojos y sintió que su dulzor le ponía la piel de gallina. No pudo evitar una risita mientras se relamía, un poco mareada, incluso, por efecto de aquel producto de las abejas.

Tras haber succionado toda la dulzura del panal, Auri escupió delicadamente el pedacito de cera de abeja en la palma de la mano. Luego lo amasó hasta conseguir una bolita blanda y redonda.

Cogió el cazo del sebo y se dirigió a Umbra. Allí la luna era maternal, y se asomaba, bondadosa, por la rejilla. Su luz, suave, lanzaba haces sesgados que besaban el suelo de piedra de la Subrealidad. Auri se sentó junto al círculo de luz plateada y, con cuidado, puso el cazo en el centro.

El sebo, al enfriarse, había formado un fino aro blanco alrededor del interior del cazo de cobre. Auri asintió, satisfecha. Tres círculos: perfecto para preguntar. Era mejor ser amable y educado. Si imponías tu voluntad al mundo, demostrabas un egoísmo atroz.

Ató la bolita de cera de abeja con un hilo y la sumergió en el centro de sebo, quieto y caliente. Y al cabo de unos momentos, se relajó al ver que funcionaba a las mil maravillas. Sintió que la rabia se espesaba y se aglomeraba alrededor de la cera, y que acudía a ella como un oso atraído por la miel.

Para cuando el círculo de luz de luna se hubo alejado del cazo de cobre, el sebo había absorbido hasta el último resto de ira. Un trabajo tan bien acabado como el mejor realizado jamás por la mano del hombre.

Entonces Auri se llevó el cazo a Guardamangel y lo puso en las aguas inquietas de la fría pila. Rápido como un grillo, el sebo se enfrió y formó un disco blanco y plano de dos dedos de grosor.

Con cuidado, Auri sacó del cazo el disco de sebo y vertió por el desagüe el agua dorada que se había acumulado debajo; se fijó, de pasada, en que contenía un atisbo de sueño, además de todas las manzanas. Eso era una pena, pero no tenía remedio. A veces, las cosas eran así.

La bolita de cera estaba furiosa. Una vez liberada la rabia, Auri comprobó que era mucho más violenta de lo que ella creía. Era una ira atronadora, llena de muerte prematura. Era la furia de una madre por unos cachorros que ahora se habían quedado solos.

Auri se alegró de que la bolita colgara ya de un hilo. Le habría fastidiado mucho tener que tocarla con las manos.

Lenta y silenciosamente, Auri guardó la bolita en un tarro de cristal grueso y lo cerró bien con la tapa. Se llevó el tarro a Recaudo. Lo llevó con mucho cuidado. Lo puso con mucho cuidado en una repisa de piedra alta. Detrás del cristal. Allí era donde estaría más seguro.

En Manto, el tercer y último fuego de Auri se había reducido a cenizas. Volvió a barrerlas. Con esas cenizas llenó la taza de cerámica rajada hasta el borde.

Se enjuagó las manos manchadas de hollín. Se enjuagó la cara y los pies.

Todo estaba listo. Auri sonrió y se sentó en el tibio suelo de piedra con todos sus utensilios esparcidos alrededor. Por fuera estaba muy circunspecta, pero por dentro brincaba de júbilo de pensar en su nuevo jabón.

Puso el cazo sobre el trébede de hierro. Debajo deslizó la lámpara anímica para que su llama caliente y brillante pudiera besar el fondo de cobre del cazo.

Primero estaba su disco perfecto de sebo blanco y limpio. Era fuerte, nítido y precioso como la luna. Una parte de su ser, una parte malvada e impaciente, deseaba hacer pedazos aquel disco para que se derritiera más deprisa. Así podría tener su jabón antes. Así podría lavarse y cepillarse el pelo y ponerse en orden por fin, después de tanto tiempo…

Pero no. Dejó cuidadosamente el sebo en el cazo, procurando no ofenderlo. Lo dejó en su círculo puro y perfecto. Con paciencia y corrección: esa era la manera elegante de hacer las cosas.

A continuación venían las cenizas. Puso la taza de cerámica rajada sobre un tarro chato de cristal y le echó por encima el agua limpia y transparente. El agua se filtró por las cenizas y cayó, gota a gota, por la raja del fondo de la taza, y adquirió el rojo humo de la sangre, el barro y la miel.

Cuando hubieron caído las últimas gotas, Auri levantó el tarro de agua de cenizas y vio que era la mejor que jamás había hecho. Era de un rojo crepuscular. Era majestuosa y elegante, y era cambiante. Pero debajo de todo eso, el líquido contenía un rubor indecente. Contenía todas las cosas correctas que había aportado la madera y, además, muchas mentiras cáusticas.

En ciertos aspectos, eso habría sido suficiente. El sebo y el agua de cenizas servirían para fabricar un jabón aceptable. Pero no tendría manzanas. Nada dulce ni bondadoso. Sería duro y frío como la tiza. Sería como bañarse con un ladrillo indiferente.

Así que, sí, hasta cierto punto aquellas dos cosas bastarían para fabricar jabón. Pero ¿no sería espantoso? ¿No sería terrible vivir rodeada de la descarnada y cruda vacuidad de las cosas que, sencillamente, bastaban para algo?

Sentada en el suelo liso y cálido de Manto, Auri se estremeció de pensar en moverse por un mundo como ese, completamente falto de alegría. Sin nada perfecto. Sin nada hermoso ni auténtico. ¡Oh, no! Ella sabía demasiado para vivir de esa forma. Auri miró alrededor y sonrió al contemplar tanto lujo. Tenía una hoja perfectamente adorable, y lavanda. Llevaba puesto su vestido favorito. Se llamaba Auri, y su nombre era un trozo de reluciente oro que llevaba siempre en su interior.

Así que desenroscó el tapón de plata del frasco de color azul hielo y vertió el perfume sobre la nuez moscada en polvo. El olor a flor de selas invadió la habitación, tan dulce y ligero en contraste con el aroma picante de la nuez moscada.

Auri sonrió y mezcló las dos cosas con un palo de las encendajas, y a continuación vertió aquella masa espesa, húmeda y pulposa en el saco de hilo que había colocado dentro del tarro de boca ancha. Con dos palos, retorció los extremos del saco, y su rodillo improvisado escurrió la tela hasta que rezumó un líquido aceitoso, espeso y oscuro que fue cayendo en el fondo del tarro. No fue más que un goteo lento y escaso. Una cucharada de líquido. Dos cucharadas. Tres.

Giraba los palos; apretaba los labios, concentrada. La tela iba retorciéndose cada vez más, obligando a las gotas, una a una, a juntarse y caer.

Auri no pudo evitarlo y lamentó no tener una prensa de verdad. De la otra forma, era un despilfarro. Apretó los palos, desplazó un poco las manos y volvió a darles medio giro. Apretaba los dientes, y se le pusieron los nudillos blancos. Otra gota. Tres más. Diez.

Empezaron a temblarle los brazos, y no pudo evitar lanzar una ojeada a la puerta forrada de hierro que conducía a Recaudo.

Desvió la mirada. Era mala, pero no tanto. Los pensamientos frívolos no eran más que fantasías. No tenían nada que ver con dirigir el mundo hacia lo que ella deseaba.

Llegó un momento en que sus doloridos brazos no aguantaron más. Auri dio un suspiro, se relajó, soltó los palos y volcó el saco de hilo en una cazuela poco honda. Ya no era una masa oscura y pulposa, sino que el hollejo de nuez moscada ahora parecía pálido y desmenuzable.

Auri levantó el tarro de cristal y examinó aquel líquido viscoso, transparente como el ámbar. Era precioso, precioso, precioso. Jamás había visto nada parecido. Estaba repleto de secretos y espuma marina. Colmado de picante misterio. Lleno de almizcle, susurros y ácido mirístico.

Era tan bonito que a Auri le habría encantado tener más. En el tarro apenas había lo que cabe en la palma de una mano. Tendió la vista hacia la cazuela y se planteó escurrir el hollejo con las manos para recoger unas pocas y preciosas gotas más…

Pero estiró un brazo y se dio cuenta de que, curiosamente, le fastidiaba tocar aquella masa arenosa con las manos desnudas. Hizo una pausa y ladeó la cabeza para examinar más atentamente el hollejo desmenuzable y gris, y, cuando vio lo que allí había, se le hizo un nudo en el estómago.

Estaba repleto de gritos. Días enteros de gritos rojos, oscuros e interminables. Hasta ese momento, los misterios los habían encubierto, pero ahora el dulzor de la flor de selas los había robado, y Auri podía ver los gritos con toda claridad.

Levantó el tarro y escrutó la sustancia ambarina. Pero no. Estaba tal como la había visto antes. No había gritos ocultos allí, entre los misterios y el almizcle. Seguía siendo una cosa perfecta.

Auri inspiró hondo y entrecortadamente. Volvió a dejar el tarro y, con suavidad, puso el saco de hilo y los palos de retorcer dentro de la cazuela de peltre, junto a aquel hollejo espantoso. Los tocó lo menos que pudo, solo con las yemas de los dedos, como si estuvieran envenenados.

No lo quería cerca. Cuanto más lejos, mejor. Ya estaba advertida. Sabía qué pasaba con el rojo. Ya había tenido suficientes gritos.

Sudando ligeramente, Auri levantó la cazuela con las dos manos y se volvió hacia la puerta, pero se detuvo antes de dar un solo paso hacia el ordenado Puerto. No podía guardar aquello allí. ¿Quién sabía qué caos podría provocar? Los gritos no eran buenos vecinos.

Entonces se volvió hacia el pasillo. Dio un paso y se paró, pues no sabía adónde ir. ¿A Trapo, para que el viento transportara los gritos por toda la Subrealidad? ¿A Guardamangel, donde ardería como una brasa, tan cerca de sus cacharros y de sus valiosos guisantes?

Pero no. No, no.

Así que Auri se dio la vuelta por última vez. Esa vez se orientó hacia la tercera salida de Manto. Se volvió hacia la puerta forrada de hierro y llevó la bolsa de hilo a Recaudo.

Al regresar, Auri se enjuagó la cara. Se enjuagó las manos y los pies.

Dio un paso hacia el trébede y el cazo de cobre; entonces se detuvo, fue hasta su vasija y se enjuagó la cara. Se enjuagó las manos y los pies.

Lo que más deseaba era su jabón. Sentarse y terminar lo que había empezado. Ya faltaba muy poco. Pero, primero, fue un momento a Puerto para asegurarse de todo. Alisó la manta con ambas manos. Acarició el guijarro gris. Devolvió el tarro de bayas de acebo al sitio que le correspondía. Tocó el libro con tapas de piel y lo abrió para comprobar que las páginas seguían sin cortar. Sí: seguían unidas. Pero al volver la vista hacia el anaquel vio que el guijarro estaba completamente fuera de sitio. Intentó colocarlo bien, pero no veía su forma, ni sabía cuál era la naturaleza de las cosas, ni si aquel lugar era el correcto. Y lo mismo sucedía con la miel. Auri quería miel, pero no debía…

Se frotó los ojos. Luego se obligó a parar, bajó la cabeza y se miró las manos. Volvió apresuradamente a Manto. Se enjuagó la cara. Se enjuagó las manos y los pies.

Entonces notó que el pánico se apoderaba de ella. Lo sabía. Sabía lo rápido que podían romperse las cosas. Hacías todo lo que podías. Te ocupabas del mundo. Confiabas en estar a salvo. Pero aun así, ella lo sabía. Podía llegar aplastándolo todo, y no podías hacer nada. Y sí, sabía que ella no tenía razón. Sabía que todo estaba escorado. Sabía que su cabeza estaba desbaratada. Sabía que no era auténtica por dentro. Lo sabía.

Auri respiraba entrecortadamente. El corazón le martilleaba en el pecho. La luz era más intensa, y ella oía cosas que normalmente no oía. Un lamento de todo lo que estaba fuera de su sitio. Un aullido de todo lo que había dejado de ser auténtico…

Paseó la vista por la habitación, atemorizada y sudorosa. Se sentía enmarañada y sin fuerzas. Incluso allí. Veía rastros. En Manto todo era cáscara de huevo. Hasta su lugar más perfecto. Su cama casi había dejado de ser su cama. Su hoja perfecta se había vuelto muy frágil. Su caja de piedra estaba muy distante. Su lavanda no la ayudaba y palidecía…

Se miró las manos temblorosas. ¿Estaba ella, ahora, llena de gritos? ¿Otra vez? No. No, no. No era ella. No solo ella. Era todo. Absolutamente todo estaba fino y rasgado. Auri ni siquiera se tenía en pie. La luz, recortada, le raspaba como un cuchillo al rozar los dientes. Y debajo se encontraba la oscuridad hueca. Aquel todo vacío y sin nombre intentaba alcanzar con sus garras los deshilachados bordes de las paredes. Ni siquiera Foxen estaba normal. Las baldosas eran raras. El aire. Auri buscó su nombre y ni siquiera lo vio parpadear. Estaba completamente hueca. Todo estaba hueco. Todo era todo. Todo era todo lo demás. Incluso allí, en el lugar más perfecto. Auri necesitaba. Por favor, necesitaba, por favor…

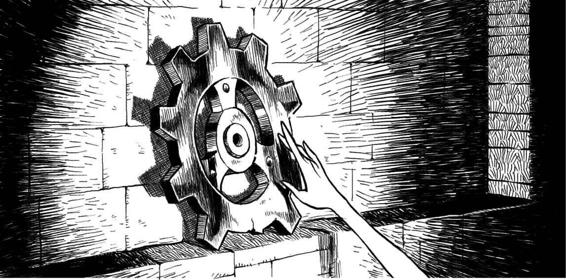

Pero contra la pared vio el engranaje de latón, que no había cambiado ni un ápice. Estaba demasiado lleno de amor, y nada podía moverlo. Nada podía convertirlo en lo que no era. Cuando el mundo entero se convertía en un palimpsesto, él se convertía en un palíndromo perfecto. Seguía inviolado.

Estaba al fondo de la habitación. Tan lejos que Auri temió no llegar hasta él, sobre todo con las baldosas tan hostiles bajo sus pies. Sobre todo con lo hueca que estaba. Sin embargo, cuando se movió un poco, comprobó que no le costaba en absoluto. El suelo estaba en pendiente. El engranaje orgulloso y reluciente era tan auténtico que ejercía fuerza hacia abajo, contra el mundo fino, deshilachado y gastado, e influía en él.

Auri lo tocó. Pasó la mano por una de sus caras planas, tibia y suave al tacto. Y, sudorosa, jadeante y desesperada, apoyó la frente contra su frescor. Lo sujetó con las dos manos. Lo afilado de sus bordes en la palma de sus manos actuaba como un cuchillo tranquilizador. Al principio se aferró a él, como quien, tras un naufragio, se agarra a una roca de la costa. Pero a su alrededor el mundo seguía siendo una tempestad. Seguía en ruinas. Seguía desmoronado, pálido y dolorido. Así que, con los brazos temblándole, luchó contra él. Tiró con fuerza para girar el engranaje en su estrecha repisa de piedra. Lo hizo girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Como se gira para romper.

El engranaje fue inclinándose diente a diente. Auri lo hizo girar y entonces fue cuando se percató de su tremendo peso. Era un fulcro. Una piedra angular. Un pivote. Se movía, se inclinaba; pero en realidad solo parecía que girara; en realidad, no se movía. Permanecía como estaba. En realidad, lo que giraba era el resto del mundo.

Una última y onerosa inclinación más, y el espacio que había dejado el diente faltante quedó orientado justo hacia abajo. Y cuando los bordes del engranaje arañaron con fuerza la piedra, Auri sintió que el mundo entero se sacudía a su alrededor. Avanzaba un ápice. Encajaba. Se fijaba. Temblorosa, miró alrededor y vio que todo estaba correcto. Su cama volvía a ser su cama. Todo lo que había en Manto estaba bien. Nada era ninguna otra cosa. Nada era nada que no debiera ser.

Auri se dejó caer al suelo y se quedó allí sentada. Dio un grito ahogado de profundo y repentino alivio. Rio, cogió el engranaje y lo apretó contra su pecho. Lo besó. Cerró los ojos y lloró.