La oscuridad furiosa

El cuarto día, cuando Auri despertó, las cosas habían cambiado.

Lo supo antes incluso de salir del sueño desperezándose, antes incluso de abrir los ojos en aquella oscuridad impenetrable. Foxen estaba asustado y lleno de montañas. Así pues, era un día de reducir. Un día de quemar.

Auri no se lo reprochó. Lo entendía. Había días que te aplastaban como una losa. Otros eran veleidosos como gatos, se escabullían cuando necesitabas consuelo y regresaban más tarde, cuando tú ya no los querías, incordiándote y reclamando tu atención.

No, no le reprochaba nada a Foxen. Pero durante medio minuto lamentó que no fuera otra clase de día, a pesar de saber que deseando cosas no se conseguía nada. A pesar de saber que no estaba bien hacerlo.

Aun así, los días de quemar eran quebradizos y frangibles en exceso. No eran días buenos para actuar. Eran días buenos para quedarte quieto y que el suelo no se moviera bajo tus pies.

Pero solo le quedaban tres días. Todavía había mucho por hacer.

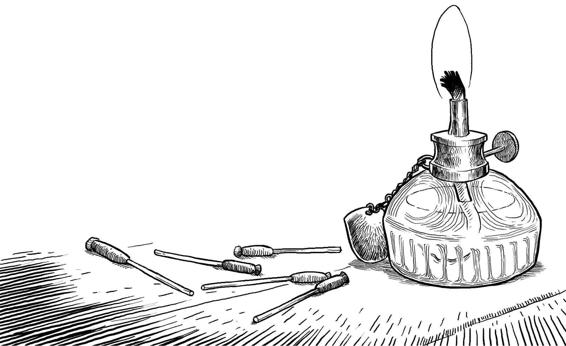

Moviéndose lentamente, a oscuras, Auri recogió a Foxen de su plato. Él casi ardía de temor; así iba a ser imposible convencerlo, pues de tan hosco, casi se volvía agresivo. De modo que le dio un beso y volvió a dejarlo en su sitio. Entonces se levantó de la cama bajo el manto tenebroso de una oscuridad tupida y opaca. No servía de nada tener los ojos abiertos, así que los dejó cerrados mientras buscaba a tientas el arcón de cedro. Los dejó cerrados mientras sacaba cerillas y una vela.

Frotó una cerilla contra el suelo hasta que esta chisporroteó un momento y se rompió. A Auri se le cayó el alma a los pies. Era un mal comienzo para un mal día. La segunda cerilla apenas chispeó: se limitó a hacer un ruido que le produjo dentera. La tercera se partió. La cuarta prendió, pero se apagó enseguida. La quinta quedó reducida a nada. Y ya no había más cerillas.

Auri se sentó un momento en la oscuridad. Aquello ya había sucedido otras veces. Ya hacía mucho tiempo que no le pasaba, pero se acordaba. Otras veces se había quedado así, vacía como una cáscara de huevo. Hueca y con sensación de presión en el pecho en una oscuridad furiosa, la primera vez que le había oído tocar. Antes de que él le regalara su nuevo nombre, dulce y perfecto. Un trozo de sol que nunca la abandonaba. Era un bocado de pan. Una flor en su corazón.

Pensar en esas cosas hizo que le resultara más fácil levantarse. Sabía cómo llegar hasta su mesilla de noche. La vasija y el agua fresca. Se lavaría la cara y las manos…

Pero no había jabón. Se le había terminado. Y las otras pastillas estaban donde les correspondía estar, en Obrador.

Volvió a sentarse en el suelo, al lado de la cama. Cerró los ojos. Y estuvo a punto de quedarse allí, sin fuerzas y con el pelo enredado, triste y sola como un botón.

Pero él estaba en camino. Pronto llegaría, tan dulce, tan valiente, tan desgarrado y tan bueno. Llegaría cargado, con sus astutos dedos, e ignorante por completo de tantísimas cosas. Era duro y resistente, pero aun así…

Tres días. Llegaría al cabo de tres breves días. Y pese a lo mucho que había trabajado y a las vueltas que había dado, ella no había encontrado ningún regalo adecuado para él. Pese a su profundo conocimiento de la naturaleza de las cosas, todavía no había oído ni el más leve eco de nada que pudiera ofrecerle.

Ningún obsequio adecuado, ni nada para compartir. Era inadmisible. Así que Auri se recompuso y, despacio, se levantó.

De Manto se podía salir por tres sitios. El pasillo estaba oscuro. El portal estaba oscuro. La puerta estaba oscura y cerrada y vacía y no era nada.

Así pues, sin amigos ni luz que la guiaran, salió por el pasillo con andares lentos y cautelosos y avanzó hacia Guardamangel.

Pasó por Candelero acariciando la pared con la yema de los dedos para orientarse. Tomó el camino más largo, ya que, sin luz, era demasiado peligroso pasar por Brincos. Cuando había recorrido cerca de la mitad de Recolecta, se detuvo y dio media vuelta por temor a encontrarse el Doce Negro más allá. Arriba, el aire estaba oscuro y quieto y frío, igual que lo estaba la balsa abajo. Ese día, Auri no soportaba ni pensarlo.

De modo que no había otra forma de llegar más que por el húmedo y mohoso Escaperlo. Y por si eso fuera poco, el único camino correcto para atravesar Incordios era exageradamente estrecho y estaba lleno de telarañas que lo cruzaban de un lado a otro. Se le enredaban en el pelo, y eso la dejaba pringosa y la enojaba.

Pero al final encontró el camino para llegar a Guardamangel. La recibió el repiqueteo del agua fría de la pila, y entonces se acordó del hambre que tenía. Encontró las pocas cerillas que le quedaban en el anaquel, y encendió su lámpara anímica. Su repentino resplandor le lastimó los ojos, e incluso una vez que se hubo recuperado, su luz amarilla y saltarina hacía que todo pareciera extraño y nervioso.

Se guardó en el bolsillo las cinco cerillas que quedaban y bebió agua fría de la pila. Los anaqueles estaban más vacíos de lo habitual bajo aquella luz extraña y temblona. Se lavó las manos y la cara con aquella agua helada y se sentó en el suelo a comer el nabo a pequeños mordiscos. Luego se comió el último higo. Su carita adoptó una expresión muy seria. El aire tenía un olor picante a nuez moscada.

Vacilante y pringosa de telarañas, Auri se dirigió a Obrador. No era un día de amasar. Era un día agachado y huraño como un horno olvidado.

Dejó atrás aquellas tuberías añejas y torció y giró hasta llegar a la pequeña hornacina de ladrillo, perfecta para dejar madurar su reserva secreta de jabón porque no estaba caliente, pero sí seca. Y…

No había jabón. Su jabón había desaparecido.

Pero no. Era la inquieta luz de la lámpara anímica, que la había engañado. Una luz rara y amarilla que proyectaba sombras por todas partes y alteraba la Subrealidad; no podías fiarte de ella. Sin duda alguna, aquella era otra hornacina de ladrillo, y por eso estaba vacía.

Dio media vuelta y retrocedió hasta Rescoldante. Una vez allí, volvió, pero esta vez contó los giros que daba. Izquierda y derecha. Izquierda, izquierda y derecha.

No. Aquello era Obrador. Aquella sí era su hornacina. Y, sin embargo, allí no había nada: ni saco de arpillera, ni cuidadas pastillas de perfecto jabón estival. Auri notó que se le helaban las entrañas, pese a hallarse en aquel entorno rojo y radiante. ¿Acaso había alguien en la Subrealidad? ¿Estaba cambiando alguien las cosas de sitio? ¿Arrugando la lisura lograda tras largos y duros años de trabajo?

Buscó por todas partes, llorosa y acongojada, escudriñando los rincones y alumbrando la oscuridad con su lámpara. A unos escasos tres metros encontró el saco de arpillera hecho trizas. Bajo el perfume de su dulce jabón de cínaro había un olor a almizcle y orín. Y había un mechón de pelo en un ladrillo que sobresalía; por lo visto, algún pequeño animal, al trepar, se había frotado allí demasiado fuerte.

Auri se quedó quieta un momento, pringosa y con el pelo enredado. Al principio su carita reflejaba perplejidad bajo aquella luz amarilla y parpadeante. Pero entonces sus labios dibujaron una mueca de rabia. Su mirada se endureció. Algo se había comido todo su jabón, su perfecto jabón.

Estiró un brazo y cogió el mechón de pelo. El movimiento fue tan tenso y lleno de ira que Auri temió partir el mundo por la mitad. Ocho pastillas. El jabón para todo el invierno. Algo se había comido todo el perfecto jabón que ella misma había fabricado. Se había atrevido a entrar allí, en el lugar correcto para el jabón, y se lo había comido todo.

Dio un pisotón. Deseó que aquella cosa glotona tuviera diarrea durante una semana. Deseó que se cagara de arriba abajo y de abajo arriba, y que luego se cayera por una grieta y perdiera su nombre y se muriese sola y vacía y hueca en la oscuridad furiosa.

Tiró el mechón de pelo al suelo. Intentó peinarse con los dedos, pero se le enganchaban en los enredos. Su dura mirada se llenó de lágrimas un instante, pero parpadeó rápidamente para contenerlas.

Acalorada de estar en Obrador, y sudando de rabia y de lo incorrecto que era todo aquello, Auri se dio la vuelta y se marchó indignada, pisando fuerte con los pies descalzos por el suelo de piedra.

Regresó a Manto por el camino más corto. Sucia y pringosa, se sumergió en la balsa del fondo del Doce Plateado y se sintió un poco mejor. No fue un baño con todas las de la ley, sino solo un enjuague. Un remojón. Y frío. Pero era mejor que nada, a duras penas. La luna se asomaba débilmente por la rejilla de arriba, pero era amable y distante, así que a Auri no le importó.

Salió del agua, se sacudió y se frotó la piel mojada con las manos. Ni se planteó volver a Obrador para secarse. Ese día no. Oteó la luna, que escudriñaba por la rejilla, y cuando acababa de empezar a escurrirse el pelo, lo oyó. Un levísimo chapoteo. Un levísimo gemido. Un sonido que denotaba aflicción.

Buscó alrededor, presa del pánico. A veces, algo se perdía y encontraba el camino hasta el fondo del Doce y se caía en la balsa al ir a beber.

No tardó mucho en encontrarlo, pero fueron momentos angustiosos. Su maldita lámpara anímica parecía proyectar más sombras que luz. Y llegaban ecos de todas partes, que esparcían las tuberías y el agua del Doce Plateado, de modo que los oídos no servían prácticamente para nada.

Al final la encontró: una cosa muy pequeña que maullaba y chapoteaba débilmente. Era casi una cría, apenas lo bastante desarrollada para valerse por sí misma. Auri se sujetó a un asidero colgante y se inclinó cuanto pudo por encima del agua, levantando una pierna para mantener el equilibrio y con un brazo por encima de la cabeza. Se estiró como una bailarina. Su mano describió un arco delicado y se metió en el agua, y suavemente sacó a aquella cosita sucia y empapada…

Y le mordió. Le clavó los dientes en la parte carnosa entre el dedo índice y el pulgar.

Auri pestañeó y se impulsó de nuevo hacia el borde, sujetando con cuidado al pequeño canalla en la mano ahuecada. El bicho forcejeaba, y Auri se vio obligada a sujetarlo con más fuerza de la que le habría gustado emplear. Si volvía a caerse a la balsa, podía abrir la boca y ahogarse antes de que ella lo encontrara y lo rescatase.

Una vez que volvió a tener ambos pies sobre la piedra, Auri acercó las manos al pecho para retener al pequeño canalla. Como ya no tenía ninguna mano libre para sujetar la lámpara, tuvo que confiar en la luz de la luna para corretear por Ferrovía Vieja. El animalillo se retorcía y le arañaba el pecho, luchando por liberarse, y la mordió por segunda vez en la yema del meñique.

Pero para entonces Auri había llegado a la rejilla más cercana. Levantó una mano y empujó a aquella pobre cosita afuera. Fuera de la Subrealidad y de vuelta al lugar que le correspondía, donde estaban de noche las madres, los cubos y los adoquines.

Auri volvió al fondo del Doce Plateado y metió la dolorida mano en la balsa. Le dolía mucho; pero, sinceramente, lo que más le dolía eran los sentimientos. Hacía un montón de años que nadie era tan grosero con ella.

Se pasó el vestido por la cabeza; su nombre colgaba, oscuro y pesado, en su pecho. Ese día no le quedaba del todo bien. Daba la impresión de que bajo aquella luz amarilla todo la miraba con lascivia. Llevaba un pelo espantoso.

Auri regresó a Manto por el camino más largo para evitar Caraván, pues así no tendría que verse en el espejo. Entró en Puerto y vio que casi todo estaba mal. Claro. Era uno de esos días.

Puso la lámpara encima de la mesa con un golpe más fuerte de lo necesario, y provocó que la llama diera un brinco. Entonces hizo cuanto pudo para volver a ponerlo todo donde debía estar. ¿El tarro de las bayas de acebo junto a los secretos plegados del libro en octavo, todo sin cortar? No: solo, en un extremo del segundo anaquel. La resina quería su propio espacio. El tarro lleno de frutos de laurel de color azul oscuro volvió a la mesa del rincón. La estatuilla de piedra en lo alto del botellero, como si fuera mucho mejor que los demás.

Lo único que seguía en su sitio era su trozo de panal perfecto y recién ganado. Estuvo a punto de darle un mordisco con la única intención de animarse un poco. Quizá tuviera que hacerlo, por egoísta que fuese. Sin embargo, en el estado de desaliño en que se encontraba, no soportaba la idea de tocarlo.

Cuando hubo ordenado las cosas lo mejor que pudo, Auri cogió la lámpara y se dirigió a Manto. Su arcón de cedro estaba ligeramente desordenado, y había algunas cerillas rotas esparcidas por el suelo; pero ambas cosas las solucionó rápidamente. El engranaje de latón estaba bien. Su hoja perfecta. Su caja de piedra. Su anillo de oro otoñal. Su tarro de cristal gris lleno de lavanda. Todo correcto. Sintió que se relajaba un poco.

Entonces vio su manta. La manta perfecta que ella misma había confeccionado con absoluta corrección. Se había torcido, y una esquina tocaba el suelo.

Auri se quedó un momento donde estaba. Creyó que se echaría a llorar, pero cuando buscó a tientas en su interior, comprobó que no le quedaba llanto. Estaba llena de cristales rotos y rebabas. Estaba cansada y disgustada con todo. Y le dolía la mano.

Pero como no le quedaba llanto, recogió su manta y la llevó a Trapo. Buscó una tubería de latón limpia y la colgó de ella como si fuera una cortina, en medio del túnel, para que el viento incesante la acariciara al pasar. Auri se quedó contemplándola mientras se mecía suavemente adelante y atrás. Se inflaba y se desinflaba como una vela, pero nada más.

Auri frunció el ceño y fue a bajar la manta de la tubería, pero no lo hizo con cuidado, y un soplo de viento le apagó la lámpara. Para volver a encenderla tuvo que gastar otra valiosa cerilla.

Cuando Trapo volvió a quedar inundado de luz parpadeante, Auri bajó la manta, le dio la vuelta y la colgó de nuevo de la tubería. Pero no. No apreció ni la más mínima diferencia colgándola de un lado o del otro.

Entonces subió a Ferrovía Vieja y buscó la rejilla que más amaba a la luna. Su pálida luz descendía con la levedad de los copos de nieve, como una lanza de plata. Auri extendió la manta para que atrapara la luna y se bañara en ella.

No sirvió de nada.

Recogió la manta y se la llevó por todo Nonigano. Se la llevó a lo alto de Corrientes, la lanzó desde allí y la vio precipitarse por el laberinto de cables hasta que se enganchó en uno cerca del fondo y quedó prendida allí, ondulando suavemente. Se la llevó otra vez a Manto y envolvió con ella el horrible, mortificante y testarudo engranaje de latón que estaba allí posado, refocilándose bajo la luz parpadeante.

Nada de lo que hizo produjo resultado alguno.

Como ya no se le ocurría ningún otro sitio que pudiera ayudar a remediar la ofensa, se llevó la manta a Galeras, a su nueva sala de estar perfecta. La colgó del respaldo del sofá. La dobló y la puso en la butaca.

Por último, ya francamente desesperada, Auri apretó las mandíbulas y extendió su manta en el suelo, sobre la suntuosa alfombra roja del centro de la habitación. La alisó con las manos, cuidando de que no tocara la piedra del suelo. El contorno de la manta coincidía casi a la perfección con el de la alfombra, y hubo un instante en que Auri sintió surgir en su interior la esperanza de que…

Pero no. Aquello no sirvió para arreglar las cosas. Y entonces lo comprendió. En realidad ya lo sabía: nada conseguiría recuperar la manta.

Enfurruñada, Auri recogió bruscamente la manta desagradecida, la dobló de cualquier manera y subió por la escalera sin nombre. Se sentía plana y rasguñada como un cuero viejo. Seca como una hoja de papel escrita por las dos caras. Ni siquiera las guasas traviesas de la nueva escalera de piedra consiguieron despertar en ella una pizca de alegría.

Trepó por los escombros y entró en Tumbrel por la brecha de la pared. La habitación parecía diferente bajo la luz amarilla y parpadeante. Llena de temor y decepción.

Y cuando pasó la vista por el tocador, lo vio diferente. Ya no lo encontró chabacano. Bajo aquella luz inconstante, vio que tenía algo siniestro, y vislumbró qué era lo que le impedía ser auténtico. Percibió los gastados bordes de su desorden.

Pero greñuda y pringosa como estaba, sin asear y hueca, no estaba en las condiciones idóneas para arreglar nada. No estaba de humor para atender a aquella cosa desagradecida.

Así que se arrodilló ante el ropero y puso la lámpara anímica a su lado. Con las rodillas frías por el contacto con el suelo de piedra, abrió el cajón y miró las suaves sábanas dobladas que había dentro.

Auri cerró los ojos. Inspiró larga y profundamente y volvió a soltar el aire.

Sin abrir los ojos, metió con brusquedad la manta en el cajón. Luego posó una mano sobre la sábana de encima del montón. Sí, aquello estaba bien. Incluso a ciegas, percibía su dulzura. Sus dedos se deslizaron por la superficie suave…

Oyó un ruidito, una especie de chisporroteo, y percibió un olor a pelo quemado.

Dio un respingo y, a cuatro patas, retrocedió precipitadamente alejándose de la llama amarilla, que chispeaba con intensidad. Se recogió el pelo y comprobó que solo se le habían quemado unos mechones sueltos, lo que no la consoló mucho. Fue hasta el ropero con paso firme, sacó la manta del cajón y lo cerró de golpe, demasiado enojada para plantearse siquiera ser debidamente educada.

Al meterse por el hueco de la pared, se dio en los dedos del pie, fuerte, contra un saliente de piedra. No soltó la lámpara, pero estuvo a punto. Se limitó a llorar de dolor y tambalearse para recobrar el equilibrio.