5

En la sala de lectura Huntington, me senté a una de las mesas con superficie de piel, mientras Erik examinaba los grabados de un libro del siglo XIX: Incidents of Travel in Central America (Incidentes de un viaje por América Central), que había pedido que le reservaran por adelantado. Estábamos sentados tan juntos que detecté el leve aroma de su colonia con olor a madera; aunque no creía que tuviera más de treinta y cinco años, vi que ya peinaba canas en las sienes. Se le había aflojado la corbata de estampado de cachemira y los botones de la camisa le tiraban un poco en la zona del estómago.

Volví a mirar el libro que tenía ante sí. En cada hoja del folio había delicados grabados de jeroglíficos mayas clásicos tardíos. La página 261 mostraba a un príncipe que llevaba un complejo tocado, tenía la boca entreabierta y los ropajes colgaban a su alrededor en pliegues. Se encontraba en medio de una multitud sombreada de víboras, soldados, aves y monstruos con colmillos; parecía una versión en jeroglífico de la Puerta del infierno de Rodin. Aquellos grabados me parecieron tan hermosos que me quedé pegada a Erik, esperando a que volviera la página.

No lo hizo. He dicho que Erik examinaba el libro, pero aunque tenía los dedos sobre los dibujos, no pasaba las páginas. Sus ojos, que deberían estar fijos en los grabados mayas, parecían más interesados en otras cosas hermosas, como una estudiante que estaba sentada delante de nosotros, una de las bibliotecarias y otra archivera que de repente se deslizó hacia nosotros como un gato en celo. Erik permanecía inclinado sobre el dibujo del gran príncipe al tiempo que susurraba ardientes comentarios dirigidos a las tres mujeres. «Me gusta cómo llevas el pelo últimamente, Sasha». «¿Estás leyendo las memorias de Casanova otra vez?». «Mi concentración era perfecta hasta que he notado que entrabas en la sala».

Al principio, todos aquellos cumplidos me provocaron náuseas, pero un impulso cordial acabó mezclándose con mi indigestión. Según mi madre, tengo la mala costumbre de que la gente me guste, y aunque sabía que a ella le daría un ataque, empezaba a encontrar algunas cualidades en el profesor Gomara, aunque fuera inmoral, ambicioso, machista y orgiásticamente ofensivo. A pesar de que su estrategia sexual era absolutamente prehistórica, por el modo en que farfullaba sus comentarios y mascaba sus pastillas de menta, se notaba que sentía esa felicidad interior que siempre me ha gustado encontrar en las personas.

Así que lo miré y le susurré afablemente que era repugnante; la bibliotecaria interrumpió sus esfuerzos seductores con el sonido de sus tacones altos.

—¿Señorita? Aquí tiene —dijo, depositando un montón de libros en mis manos.

Los volúmenes tenían hojas del color del azafrán y de la cera, y hermosas letras grabadas a mano. Los dejé encima de la mesa. La bibliotecaria me dio el libro de Von Humboldt que buscaba, encuadernado en reluciente piel de becerro verde, así como las cartas de De la Cueva, en una encuadernación de color burdeos mucho más lujosa que la tela manchada de la edición de 1966 que yo tenía en El León Rojo.

Había ido allí para leer el libro de Von Humboldt, pero la visión de aquel maravilloso ejemplar de la correspondencia de De la Cueva hizo que me centrara primero en él. Había fotocopiado las cartas para mi madre, pero no las leía detenidamente desde hacía años.

En la página opuesta al colofón de las cartas, había una ilustración protegida por una delgada hoja de papel de seda. La aparté. Debajo había un retrato póstumo de Beatriz de la Cueva, que en 1539 asumió el gobierno de Guatemala tras la muerte de su marido, el conquistador Pedro de Alvarado. Y aunque Beatriz había ganado fama como conquistadora europea en el Nuevo Mundo, igualmente famosa fue su fallida búsqueda del jade. El pintor del retrato, Bronzino, captó su desmedida ambición. Los ojos verdes de Beatriz devolvían al espectador una mirada desafiante, y sus labios carnosos no sonreían ni se torcían en una mueca de malhumor, sino que hacían un mohín que era a la vez indicio de su terquedad y de su conocida sensualidad. Llevaba un sencillo velo de gasa, gorguera blanca y un vestido negro de terciopelo con mangas abullonadas. El pintor la había rodeado de libros, rosas, un trozo de jade azul y el símbolo tradicional de la vanitas, la arrogancia, una calavera sonriente que descansaba junto a su brazo.

Leí una década de su correspondencia. Entre algunas misivas a Felipe I y Carlos V, examiné la famosa carta de Beatriz a su hermana, en la que describía las lecciones que recibía sobre jeroglíficos mayas, su busca del jade y el supuesto hallazgo del Laberinto del Engaño.

1 de diciembre de 1540

Queridísima Ágata:

Hermana, ¡cáusame gran placer escandalizaros con esta carta! Habéis de saber que me hallo en estos momentos tumbada ociosamente en la calurosa selva, y al tiempo que deslizo esta mi pluma por el papel, me encuentro totalmente desnuda, mientras un hombre apuesto me frota los pies y me enseña el misterioso lenguaje de dibujos de los salvajes. ¿Os escandalizáis? Mi deleite no conoce límites al imaginaros.

Aquí tenéis, Ágata, un dibujo que mi amante me ha enseñado a leer en nuestra voluptuosa clase de hoy.

—Éste es el signo para jade, mi gobernadora —me ha dicho Balaj K’waill, pues tal es su nombre, mientras cogía mis dedos para recorrer con ellos el extraño dibujo.

—Jade es una palabra desafortunada para una mujer[1] —le he dicho, en broma.

—Entonces, mucho mejor, amor mío, pues en verdad sois la peor de las mujeres. Deberíais adoptarlo como emblema. —Y al pronunciar estas palabras, ha empezado a besarme en lugares extraños, y tanto me refocilaba que hube de convenir con él en que era una mujer extraordinariamente perversa.

Cuando he vuelto en mí y hemos reanudado la lección, se me ha ocurrido que este símbolo para el jade es muy bello y curioso. Y he pensado que Balaj K’waill tenía razón y debía adoptarlo como emblema heráldico. En verdad creo que podría ser el símbolo de mi futuro.

Permitidme que os explique por qué.

Os he hablado ya de la gran historia de este país, que mi amante me está ayudando a traducir, la del rey que vivía en una ciudad hecha de jade azul, y de la gema perfecta y gigantesca con poderes divinos que hacía invencible a su poseedor. Ningún hombre la ha encontrado. El antiguo rey ocultó el talismán en algún lugar de la selva hace siglos, dentro de dos laberintos, uno de ellos conocido como el Laberinto del Engaño, y el otro como el Laberinto de la Virtud. En un principio pensé que se trataba de un cuento de viejas, y emprendí la exploración de la selva simplemente por diversión…

Pero ahora sé que la reina de todos los jades existe realmente y que también aquel rey fue real, y la hermosa y artera bruja vivió también, pues ¡ayer nuestro campamento llegó a las puertas del primer laberinto! El Laberinto del Engaño es un coloso hecho de jade azul claro, y es una auténtica maravilla, como el Coliseo o la misteriosa Esfinge. Su arquitectura es muy compleja, con muchos pasadizos sinuosos y temibles extremos sin salida. Debo confesaros que el laberinto me parece muy difícil de otear. Sin embargo, mi amigo me ha asegurado que lograremos conquistarlo.

Por otra parte, ¿quién sabe qué podría acaecer? ¿Quién sabe si no llegaré a ser una gran soberana, y a qué clase de rey tendré a mi lado?

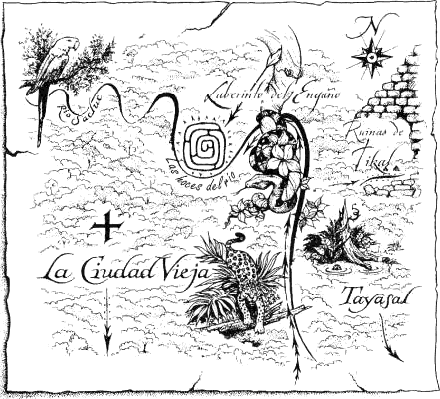

No penséis que me he vuelto loca. Sabéis que siempre he ansiado desvelar los grandes y oscuros secretos de la historia. ¡Fijaos en el viaje que he realizado hasta ahora! Partí de Ciudad de Guatemala en dirección al norte, por entre las ruinas, hasta llegar a la selva, que atraviesa un pequeño río, el Sacluc.

El Sacluc es un delicioso riachuelo muy refrescante. Tengo entendido que es muy cambiante, pero ahora apenas es un hilillo de agua cristalina. El Laberinto del Engaño se encuentra en su misma desembocadura.

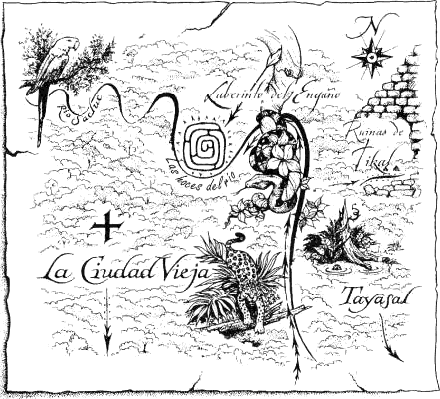

En la página siguiente tenéis el mapa del primer tramo de nuestro viaje.

¿No es emocionante? ¿No estáis entusiasmada?

Os lo contaré todo con detalle cuando regrese. Si mi suerte se mantiene y consigo desentrañar este laberinto y el de la Virtud, podré bañaros en las riquezas que merecéis, y tal vez en hombres morenos y apuestos como mi Balaj K’waill, pues sois la persona a la que más quiero, Ágata.

Vuestra amantísima hermana,

BEATRIZ

Después de leer la carta, recorrí algunas de sus frases más curiosas con el dedo.

¿Cómo traducir a De la Cueva? Se me ocurrió que tal vez era más sutil de lo que parecía en un principio. Había que hacer una auténtica acrobacia moral para enamorarse de un esclavo y no liberarlo, por ejemplo.

Su hábil estilo así lo demostraba. Parecía lúcido, pero me parecía distinguir algunos significados secretos, caprichosos y ocultos.

En aquella inmaculada y exclusiva biblioteca, mi interés por Beatriz de la Cueva se agudizó aún más.