Lo que atraparon los cepos

Hasta qué punto la mente de Bradley Headstone se había visto torturada y desgarrada desde aquella serena tarde en la que, junto al río, surgió, por así decir, de las cenizas del gabarrero, es algo que solo él podía contar. Y ni siquiera él podía contarlo, pues una desdicha así solo se puede experimentar.

En primer lugar, tuvo que soportar el peso combinado de saber lo que había hecho, del obsesivo reproche de que podría haberlo hecho mucho mejor, y del temor a que lo descubrieran. Esta carga era suficiente para aplastarlo, y día y noche la acarreaba. Tan pesada era en sus escasas horas de sueño como en las horas que pasaba despierto con los ojos enrojecidos. Lo iba aplastando con una aterradora e inmutable monotonía, en la que no había un momento de variedad. La sobrecargada bestia de carga, o el sobrecargado esclavo, durante algunos instantes se desembaraza de la carga física, y encuentra cierto respiro incluso cuando se aplica un dolor adicional en los músculos o en la extremidad que soportan la carga. Pero bajo la firme presión de la atmósfera infernal en la que había entrado, ese desgraciado ni siquiera obtenía ese pobre remedo de alivio.

Pasaba el tiempo, y ninguna sospecha visible lo acechaba; pasaba el tiempo, y en los relatos públicos de la agresión que reaparecían de vez en cuando comenzaba a ver al señor Lightwood (que actuaba de abogado del herido) alejándose cada vez más del hecho, apartándose del tema, y evidentemente aflojando en su celo. Poco a poco, un atisbo de la causa de esa actitud comenzó a aparecer en la mente de Bradley. Luego vino el encuentro fortuito con el señor Milvey en la estación de tren (por donde a menudo paseaba en las horas muertas, pues era un lugar por donde circularían noticias frescas del hecho, o se colocaría un cartel refiriéndose a él), y entonces comprendió claramente lo que había conseguido.

Se dio cuenta de que con sus desesperados esfuerzos por separar para siempre a aquellos dos, lo que había conseguido era unirlos. Que había mojado las manos en sangre para dibujarse la marca del pobre tonto que ha servido de instrumento. Que Eugene Wrayburn, por su esposa, había dejado de pensar en él y había dejado que se arrastrara por el maldito curso de su vida. Se dijo que el Destino, la Providencia, o el Poder rector que fuera, lo había engañado —y derrotado—, y en su rabia impotente mordió, desgarró y sufrió aquel ataque.

Una nueva confirmación de la verdad le llegó en los días siguientes, cuando se publicó que el herido se había casado postrado en el lecho, y con quién, y que, si bien no estaba fuera de peligro, había mejorado un poco. Bradley habría preferido que lo prendieran por el asesinato que haber leído ese pasaje, sabiéndose perdonado, y por qué.

Pero para que no volvieran a engañarlo ni a derrotarlo —cosa que ocurriría si Riderhood lo implicaba, y entonces la ley lo castigaría por su abyecto fracaso como si hubiera tenido éxito—, no se alejaba de la escuela durante el día, se aventuraba a salir cautamente de noche, y no volvió a la estación. Examinaba los anuncios de los periódicos por si Riderhood cumplía la insinuada amenaza de renovar su trato con él, pero no encontró nada. Tras pagarle generosamente por el apoyo y el alojamiento que le había proporcionado en la casa de la esclusa, y sabiendo de él que era un hombre muy ignorante que no sabía escribir, comenzó a dudar si debía temerle o si necesitaba volver a verse con él.

Todo ese tiempo su mente no dejó de torturarlo, y jamás se enfriaba la furia de haber sido arrojado al otro lado del abismo que le separaba de esa pareja, y de haber servido de puente para juntarlos. Ese terrible reconcomio le produjo otros ataques. Era incapaz de decir cuántos, ni cuándo; al contemplar las caras de los alumnos, comprendía que lo habían visto en ese estado, y que les dominaba el temor a que recayera.

Un día de invierno en que una leve nevada se posaba sobre los alféizares y marcos de las ventanas de la escuela, se hallaba junto a su pizarra negra, tiza en mano, a punto de comenzar la clase. De repente leyó en las caras de los alumnos que algo ocurría, y que estos parecían alarmados, y se volvió hacia la puerta en cuya dirección todos miraban. Entonces vio a un hombre encorvado de aspecto repulsivo que estaba de pie dentro de la escuela, con un hatillo bajo el brazo; y vio que era Riderhood.

Se sentó en un taburete que uno de los niños le acercó, y tuvo la sensación fugaz de que estaba en peligro de caer, y de que se le estaba deformando la cara. Pero aquella vez no hubo ataque, y se limpió la boca y volvió a levantarse.

—¡Le ruego me perdone, jefe! ¡Con su permiso! —dijo Riderhood, dándose con los nudillos en la frente, con una risita y una mueca despectiva—. ¿Qué puede ser este sitio?

—Es una escuela.

—¿Dónde los chavales aprenden lo que está bien? —dijo Riderhood, asintiendo gravemente—. ¡Le ruego que me perdone, jefe! Pero ¿quién es el maestro de esta escuela?

—Yo.

—¿Así que usted es el maestro, instruido jefe?

—Sí. Yo soy el maestro.

—Y debe de ser algo muy bonito —dijo Riderhood— enseñar a los jóvenes lo que está bien, y saber que ellos saben que usted se lo ha enseñado. ¡Le ruego me perdone, instruido jefe! ¡Con su permiso! Y ese tablero negro, ¿para qué sirve?

—Para dibujar y escribir encima.

—¡No me diga! —dijo Riderhood—. ¡Quién lo habría dicho, por la pinta que tiene! ¿Sería tan amable de escribir su nombre en ella, instruido jefe? —(En tono engatusador).

Bradley vaciló un momento; pero puso su firma habitual, ampliada, en la pizarra.

—Yo no soy una persona instruida —dijo Riderhood, inspeccionando la clase—, pero admiro la instrucción en los demás. Me encantaría oír cómo estos mozuelos leen ese nombre en la pizarra.

Los alumnos levantaron el brazo. Tras la triste señal con la cabeza del maestro, el coro chillón exclamó:

—¡Bradley Headstone!

—No —exclamó Riderhood—. ¿Habla en serio? ¡Headstone! Bueno, eso es cosa de cementerios.[36] ¡Hurra y que lo lean otra vez!

Se volvieron a alzar los brazos, otro gesto de Headstone y otro coro chillón:

—¡Bradley Headstone!

—¡Ya lo he pillado! —dijo Riderhood, tras escuchar atentamente y repetir en su fuero interno—: Bradley. Entiendo. Bradley es el nombre de pila, igual que el mío es Roger. ¿Eh? Y el apellido es Headstone, igual que el mío es Riderhood. ¿Eh?

Y el coro chillón:

—¡Sí!

—A lo mejor conoce usted —dijo Riderhood— a una persona de su misma estatura y complexión, y que tendría su mismo peso si lo pusiésemos en una balanza, y que responde a un nombre que suena algo así como Totherest.

El maestro, con una desesperación que le tenía totalmente tranquilo, aunque apretara mucho la mandíbula; con los ojos clavados en Riderhood; y con indicios de que se le aceleraba la respiración en las aletas de la nariz, replicó conteniendo la voz, tras una pausa:

—Creo que sé a quién se refiere.

—Ya me parecía que sabría usted de quién le hablaba, instruido jefe. Quiero a ese hombre.

Recorriendo con media mirada a sus alumnos, Bradley replicó:

—¿Imagina que está aquí?

—Le ruego me perdone, instruido jefe, y con su permiso —dijo Riderhood con una carcajada—, ¿cómo iba a imaginar que está aquí, cuando aquí solo estamos usted y yo, y estos jóvenes corderitos a los que les da clase? Pero ese hombre es una compañía excelente, y quiero que venga a verme a mi esclusa, en el río.

—Se lo diré.

—¿Cree que irá? —preguntó Riderhood.

—Estoy seguro de que sí.

—Si usted me dice que irá —añadió Riderhood—, cuento con ello. A lo mejor me haría el favor de decirle, instruido jefe, que, si no viene pronto, iré a buscarlo.

—Se lo haré saber.

—Gracias. Como decía hace un momento —añadió Riderhood, cambiando su tono ronco y lanzándole otra mirada burlona a la clase—, aunque yo no soy una persona instruida, admiro la instrucción en los demás, desde luego. Ya que estoy aquí, y que me ha dedicado su amable atención, señor maestro, ¿podría, antes de irme, hacerles una preguntas a estos corderitos suyos?

—Si es sobre algo relacionado con la escuela, adelante —dijo Bradley, sin apartar ni un momento su sombría mirada del otro y hablando con una voz contenida.

—¡Oh! ¡Es de algo de la escuela! —exclamó Riderhood—. Le garantizo, señor maestro, que es sobre algo de la escuela. ¿En qué se dividen las aguas, corderitos míos? ¿Cuántas clases de agua hay sobre la tierra?

El coro chillón:

—Mares, ríos, lagos y estanques.

—Mares, ríos, lagos y estanques —dijo Riderhood—. ¡No se les ha pasado uno, señor maestro! ¡Que me aspen si no me habría olvidado yo de los lagos, pues nunca he visto ninguno, que yo sepa! Mares, ríos, lagos y estanques. ¿Y qué se coge, corderitos, en los mares, ríos, lagos y estanques?

El coro chillón (con cierto desdén ante una pregunta tan fácil):

—¡Peces!

—¡Bien otra vez! —dijo Riderhood—. ¿Y qué otra cosa, corderitos, se coge a veces en los ríos?

El coro ahora no sabe qué decir. Una voz chillona:

—¡Hierbas!

—¡Bien otra vez! —exclamó Riderhood—. Pero no son hierbas. Nunca lo adivinarías, hijos míos. ¿Qué se coge a veces en los ríos, además de peces? ¡Bueno! Os lo diré. Ropa.

A Bradley se le demudó la cara.

—Por lo menos, corderitos —dijo Riderhood, observando a Bradley por el rabillo del ojo—, eso es lo que yo a veces encuentro en los ríos. ¡Pues que me quede ciego, corderitos, si en un río no cogí el mismísimo hatillo que llevo bajo el brazo!

La clase miró al maestro, como protestando por esa manera irregular y tramposa de examinarlos. El maestro miró al examinador como si deseara hacerlo pedazos.

—Le pido me perdone, instruido jefe —dijo Riderhood, pasándose la manga por la boca mientras reía de satisfacción—, sé que esto no es justo para los corderitos. Es que quería reírme un rato. ¡Pero a fe mía que este hatillo lo saqué del río! Son unas ropas de gabarrero. Ya ve, el hombre que las llevaba las hundió, y yo las saqué.

—¿Cómo sabe que las hundió el hombre que las llevaba? —preguntó Bradley.

—Porque le vi hacerlo —dijo Riderhood.

Se miraron el uno al otro. Bradley, apartando lentamente los ojos, se volvió hacia la pizarra y despacio borró su nombre.

—Muchísimas gracias, maestro —dijo Riderhood—, por concederle tanto tiempo, y el tiempo de los corderitos, a un hombre cuya única recomendación es que es un hombre honesto. Con el deseo de ver en mi esclusa del río a la persona de la que hemos hablado, y por quien usted responde, me despido de los corderitos y de su instruido jefe.

Y con esas palabras salió encorvado de la escuela, dejando que el maestro realizara su tediosa labor como pudiera, y dejando a los alumnos que observaran, entre susurros, la cara del maestro hasta que a este le dio el ataque que hacía rato ya que era inminente.

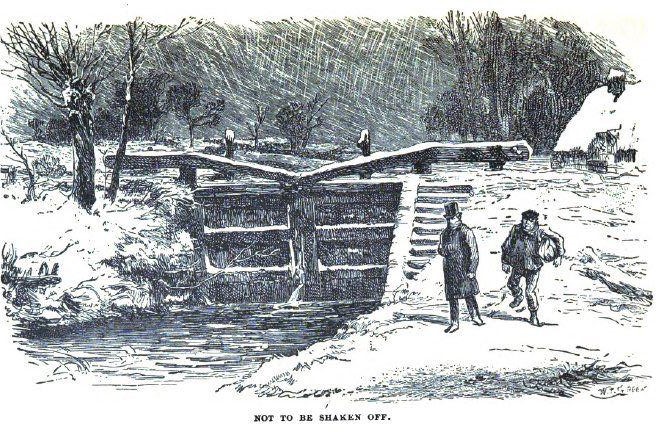

Dos días después era sábado, y fiesta. Bradley se levantó temprano y se encaminó a la esclusa del molino de la presa de Plashwater. Se levantó tan temprano que cuando inició el viaje aún no era de día. Antes de apagar la vela a cuya luz se había vestido, hizo un paquetito con su respetable reloj y su respetable cadena y escribió dentro del papel: «Tenga la amabilidad de cuidarme estas cosas». A continuación dirigió el sobre a la señorita Peecher y lo dejó en el rincón más protegido del pequeño asiento que tenía en su pequeño porche.

Era una fría mañana con fuerte viento del este cuando echó el pasador a la verja del jardín y dio media vuelta. La leve nevada que había adornado las ventanas de su escuela el jueves aún flotaba en el aire, y caían copos blancos, y el viento era negro. El lento amanecer no apareció hasta que no llevaba ya dos horas andando y había cruzado una gran parte de Londres de este a oeste. El poco desayuno que tomó se lo sirvieron en la taberna en la que se había separado de Riderhood con ocasión de su paseo nocturno. Lo tomó de pie en la barra sucia de paja, y miró ceñudo a un hombre que ocupaba el lugar que había ocupado Riderhood aquella mañana.

Anduvo más rápido que el corto día, y cuando se hizo noche cerrada estaba en el camino de sirga junto al río con los pies doloridos. Cuando aún faltaban dos o tres millas para la esclusa aflojó el paso, pero no se detuvo. Ahora el terreno estaba cubierto de nieve, aunque fina, y flotaban grumos de hielo en las zonas más expuestas del río, y había capas rotas de hielo al abrigo de las orillas. Solo se fijaba en el hielo, en la nieve y en la distancia, hasta que vio una luz delante de él, y supo que brillaba en la ventana de la casa de la esclusa. Eso detuvo sus pies, y miró a su alrededor. El hielo, la nieve, y él, y la única luz, dominaban totalmente la sombría escena. En la distancia que tenía delante de él se encontraba el lugar donde había asestado aquellos golpes peor que inútiles, que ahora se burlaban de él, y donde en esos momentos estaba Lizzie, y era la esposa de Eugene. En la distancia que tenía a su espalda estaba el lugar donde los niños, señalándole con el brazo, habían parecido lanzarlo a los demonios al gritar su nombre. Dentro de aquella casa, donde había luz, se encontraba el hombre que, a cualquiera de las dos distancias, podía arruinar su vida. A esos límites se había reducido su mundo.

Reanudó el paso, fijando los ojos en la luz con una extraña intensidad, como si apuntara hacia ella. Cuando estuvo tan cerca que vio cómo esta se dividía en rayos, estos parecieron clavarse en él y atraerlo. Cuando golpeó la puerta con la mano, el pie siguió tan rápidamente a la mano que entró en la habitación antes de que lo invitaran a ello.

La luz la producían conjuntamente la lumbre y una vela. Entre ambos, con los pies sobre la pantalla de la chimenea, estaba sentado Riderhood, pipa en mano.

Cuando su visitante entró levantó la mirada con un hosco gesto de cabeza. Su visitante bajó la mirada con un hosco gesto de cabeza. Se quitó la chaqueta y se sentó al otro lado del fuego.

—No fuma, ¿verdad? —dijo Riderhood, empujando hacia él una botella que estaba encima de la mesa.

—No.

Los dos quedaron en silencio, los ojos en la lumbre.

—No hace falta que le diga que ya estoy aquí —dijo por fin Bradley—. ¿Quién empieza?

—Empezaré yo —dijo Riderhood—, cuando me haya fumado esta pipa.

La acabó sin prisa, echó las cenizas sobre la rejilla del fuego y la dejó a un lado.

—Empezaré —repitió—, Bradley Headstone, maestro, si lo desea.

—¿Desearlo? Lo que deseo saber es qué quiere de mí.

—Y lo sabrá. —Riderhood había mirado atentamente las manos y los bolsillos del maestro, al parecer, como precaución por si traía algún arma. Pero ahora se inclinaba hacia delante y le daba la vuelta al cuello del chaleco con un dedo inquisitivo, mientras preguntaba—: Vaya, ¿dónde está su reloj?

—Lo he dejado en casa.

—Lo quiero. Pero puede ir a recogerlo. Me he encaprichado con él.

Bradley respondió con una sonrisa desdeñosa.

—Lo quiero —repitió Riderhood en voz más alta—, y pienso conseguirlo.

—Eso es lo que quiere de mí, ¿no?

—No —dijo Riderhood, aún más fuerte—, solo es una parte de lo que quiero de usted. Quiero dinero.

—¿Algo más?

—¡Todo lo demás! —tronó Riderhood, con voz muy sonora y furiosa—. Si me contesta así, dejaré de hablarle.

Bradley se lo quedó mirando.

—No me mire así, o dejaré de hablarle —vociferó Riderhood—. En lugar de hablar, abatiré mi mano sobre usted con todo su peso —dejó caer la mano sobre la mesa con gran fuerza—, ¡y le aplastaré!

—Siga —dijo Bradley tras humedecerse los labios.

—¡Oh! Ya lo creo que voy a seguir. No tema, pues sin que me lo diga iré más deprisa de lo que le gustaría y llegaré más lejos de lo que le gustaría. Escúcheme bien, Bradley Headstone, maestro. Por mí podría haber hecho pedazos al Otro Señor, y como mucho habría venido a que me invitara a un trago de vez en cuando. Por lo demás, ¿por qué tendría que tratar con usted? Pero cuando me copió la ropa, y me copió el pañuelo, y me salpicó de sangre después del hecho, hizo algo por lo que pagará, y mucho. Si le echaban la culpa, usted me la habría echado a mí, ¿no es eso? ¿Dónde, si no en la esclusa del molino de la presa de Plashwater, había alguien más que vistiera según esa descripción? ¿Dónde, si no en la esclusa del molino de la presa de Plashwater, había alguien que había hablado con el Otro Señor cuando pasó con su bote? Miren en la esclusa del molino de la presa de Plashwater, allí encontrarán a alguien con la misma ropa y con el mismo pañuelo rojo, y vean si esa ropa está ensangrentada o no. Sí, está ensangrentada. ¡Ah, qué demonio tan astuto!

Bradley, muy pálido, lo miraba en silencio.

—Pero donde las dan las toman —dijo Riderhood, chasqueando los dedos en dirección del maestro media docena de veces—, y yo ya estoy de vuelta de todo, y ya me sabía ese truco antes de que usted lo intentara tan torpemente; cuando aún no graznaba usted sus lecciones o qué sé yo en la escuela. Sé perfectamente cómo lo hizo. Cuando se escabulló, yo me escabullí detrás de usted, y sé hacerlo mucho mejor. Sé que vino de Londres vestido con su ropa, y dónde se cambió y dónde la escondió. Le vi con mis propios ojos sacar su ropa del escondite entre los árboles caídos, y cómo se tiró al río para explicar por qué se vestía, por si alguien pasaba por allí. Lo vi levantarse como Bradley Headstone, maestro, después de haberse sentado como gabarrero. Le vi arrojar al río su hatillo de gabarrero. Pesqué en el río su hatillo. Tengo su ropa de gabarrero, desgarrada aquí y allá a causa de la refriega, manchada del verde de las hierbas, y salpicada de lo que brotó de los golpes. La tengo a ella y le tengo a usted. Me importa un bledo que el Otro Señor esté vivo o muerto, pero sí me importa mucho lo que me pase a mí. Y como maquinó en mi contra y se portó como un demonio astuto contra mí… ¡me lo cobraré… me lo cobraré… me lo cobraré… hasta dejarle seco!

Bradley miró el fuego con un rictus involuntario en la cara, y permaneció unos minutos en silencio. Al final dijo, con una voz y unos rasgos inconsecuentemente serenos:

—No se puede sacar sangre de una piedra, Riderhood.

—Pero sí puedo sacarle dinero a un maestro de escuela.

—No puede sacarme lo que no tengo. No puede arrancarme lo que no tengo. La mía es una profesión de poco dinero. Ya me ha sacado más de dos guineas. ¿Sabe cuánto me ha costado reunir esa suma (por no hablar del largo y arduo aprendizaje)?

—Ni lo sé, ni me importa. La suya es una profesión respetable. Para proteger su respetabilidad, le valdrá la pena empeñar toda la ropa que tenga, vender todo lo que haya en su casa y suplicar y pedir prestado hasta el último penique que pueda conseguir. Cuando lo haya hecho y me lo haya entregado todo, le dejaré. No antes.

—¿A qué se refiere con que me dejará?

—Me refiero a que cuando salga de aquí voy a acompañarle a donde quiera que vaya. Que la esclusa se las apañe sola. Ahora que le tengo, yo me encargaré de usted.

Bradley volvió a mirar el fuego. Observándolo de soslayo, Riderhood volvió a coger la pipa, la encendió y se sentó a fumar. Bradley apoyó los codos en las rodillas y la cabeza en las manos, y se quedó mirando la lumbre profundamente ensimismado.

—Riderhood —dijo levantándose de la silla tras un prolongado silencio y sacando la bolsa y poniéndola sobre la mesa—, supongamos que me desprendo de esto, que es todo el dinero que tengo; supongamos que le doy mi reloj; supongamos que cada tres meses, cuando cobre mi salario, le pago una parte.

—De eso, nada —replicó Riderhood, negando con la cabeza mientras fumaba—. Ya se me escapó una vez, y no pienso volver a correr el riesgo. Me ha costado mucho encontrarle, y no le habría encontrado de no haberle visto una noche por la calle, caminando como a escondidas, y de no haberle seguido hasta su casa. Quiero un solo pago que lo liquide todo.

—Riderhood, soy un hombre que ha llevado una vida retirada. No tengo más recursos que mi trabajo. No tengo ningún amigo.

—Eso es mentira —dijo Riderhood—. Que yo sepa, tiene amigos, y tiene una amiga que vale tanto como una cartilla de ahorros, ¡o yo soy un merluzo!

La cara de Bradley se ensombreció, y su mano se cerró lentamente en torno a la bolsa y la recogió, mientras se sentaba a escuchar lo que el otro tenía que decir.

—El otro día me equivoqué de clase —dijo Riderhood—. ¡Por san Jorge, pues no me encontré en medio de unas señoritas! Entre las señoritas, veo a una joven. Esa joven es lo bastante amable con usted, maestro, como para venderse a sí misma para sacarle las castañas del fuego. Pues que lo haga.

Bradley volvió la cabeza hacia él de manera tan repentina que Riderhood, sin saber muy bien cómo tomárselo, fingió estar ocupado con el humo de la pipa que lo rodeaba; abanicándolo con la mano y alejándolo de un soplido.

—Habló con la señorita, ¿verdad? —preguntó Bradley, con esa compostura en la voz y en los rasgos que, al igual que antes, parecía incongruente, y desviando la mirada.

—¡Bueno, pues sí! —dijo Riderhood, apartando su atención del humo—. Hablé con ella. No le dije gran cosa. Se puso un tanto nerviosa al verme aparecer entre las señoritas (nunca he sido de tratar con mujeres) y me llevó a su saloncito para preguntarme sí ocurría algo malo. «Oh, no, nada. El maestro es muy buen amigo mío». Pero tanteé el terreno, y me di cuenta de que no le faltaba de nada.

Bradley se metió la bolsa en el bolsillo, se agarró la muñeca izquierda con la mano derecha y se sentó rígido, contemplando el fuego.

—Es imposible tenerla más a mano —dijo Riderhood—, y cuando vaya a su casa con usted (pues naturalmente, pienso ir), le recomiendo que le saque todo lo que pueda sin pérdida de tiempo. Después de que usted y yo hayamos liquidado nuestra deuda, puede casarse con ella. Es guapa, y sé que después de la decepción que ha sufrido con la otra, no encontrará más compañía que la suya.

Bradley no dijo nada más en toda la noche. Ni un solo momento cambió de actitud, ni aflojó la mano que sujetaba la muñeca. Rígido ante la lumbre, como si fuera una llama encantada que lo envejeciera, permaneció con las oscuras arrugas cada vez más profundas, la mirada más y más ojerosa, la piel cada vez más blanca, como si le hubieran esparcido cenizas, y con la misma textura y color de sus avejentados cabellos.

Hasta que, entrado ya el día, no se hizo transparente la ventana, esa estatua decaída no se movió. Entonces se levantó lentamente y se sentó mirando por el cristal.

Riderhood no se había levantado de su butaca en toda la noche. Al principio había farfullado un par de veces que el frío era atroz; o que el fuego se consumía muy deprisa, al levantarse para avivarlo; pero, como no le sacaba a su compañero ni un sonido ni un movimiento, no había dicho nada más. Estaba preparando el café de manera bastante caótica cuando Bradley se alejó de la ventana y se puso la chaqueta y el sombrero.

—¿No sería mejor desayunar algo antes de irnos? —dijo Riderhood—. No es bueno congelar un estómago vacío, maestro.

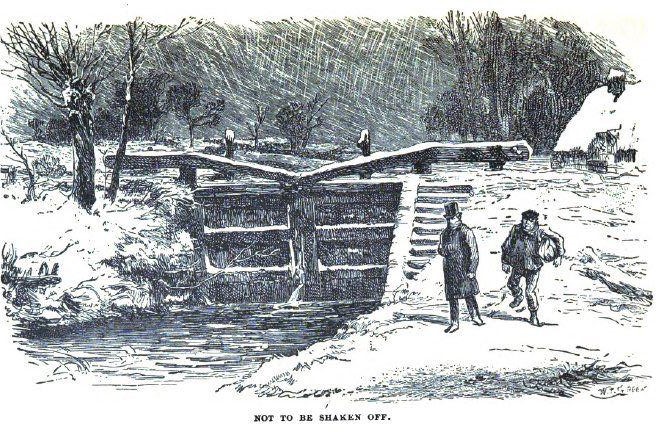

Como si no le hubiera oído, Bradley salió de la casa de la esclusa. Riderhood, cogiendo un trozo de pan de la mesa y colocándose el hatillo del gabarrero bajo el brazo, le siguió de inmediato. Bradley puso rumbo a Londres. Riderhood llegó a su altura y caminó a su lado.

Los dos hombres caminaron con esfuerzo sus buenas tres millas, el uno junto al otro, en silencio. De repente, Bradley dio media vuelta para regresar. Al instante, Riderhood hizo lo mismo, y volvieron el uno junto al otro.

Bradley entró otra vez en la casa de la esclusa. También Riderhood. Bradley se sentó en el alféizar de la ventana. Riderhood se calentó en el fuego. Al cabo de una hora más o menos, Bradley se levantó de nuevo bruscamente, y de nuevo salió, aunque esta vez en dirección contraria. Riderhood le siguió de cerca, lo alcanzó en pocos pasos y se quedó a su lado.

Esta vez, igual que antes, cuando descubrió que no se había librado de su acompañante, Bradley dio media vuelta de repente. En esta ocasión, como antes, Riderhood dio media vuelta con él. Pero esta vez no entraron en la casa de la esclusa, pues Bradley se detuvo en el césped cubierto de nieve que había junto a la esclusa, mirando río arriba y río abajo. El hielo dificultaba la navegación, y la escena era un puro desierto de blanco y amarillo.

—Vamos, maestro, vamos —dijo Riderhood, a su lado—. Este juego no nos lleva a nada. ¿Y de qué sirve? No va a librarse de mí más que pagando. Le acompañaré allí donde vaya.

Sin contestar nada, Bradley se alejó de él y se dirigió al puente de madera que pasaba sobre las compuertas de la esclusa.

—Bueno, este paso tiene aún menos sentido que el otro —dijo Riderhood, siguiéndole—. La presa está allí, y ya sabe que tendrá que volver.

Sin prestarle la menor atención, Bradley apoyó el cuerpo contra un poste, en actitud de descanso, y ahí se quedó con la vista baja.

—Ya que me ha traído hasta aquí —dijo Riderhood con brusquedad—, lo aprovecharé para cambiar las compuertas.

Con un estrépito y una acometida de las aguas, cerró las compuertas de la esclusa que estaban abiertas, antes de abrir las otras. Así, por un momento, las dos permanecieron cerradas.

—No sabe cómo le conviene ser razonable, Bradley Headstone, maestro —dijo Riderhood, al pasar delante de él—, o cuando saldemos nuestra cuenta le dejaré todavía más seco… ¡Eh! ¡Será posible!

Bradley lo había cogido por la cintura. Era como si lo ciñera una anilla de hierro. Estaban al borde de la esclusa, a medio camino entre las dos compuertas.

—¡Suélteme! —dijo Riderhood—. ¡Suélteme o sacaré mi cuchillo y lo rajaré donde pueda! ¡Suélteme!

Bradley empujaba hacia el borde de la compuerta. Riderhood empujaba para alejarse. Se agarraban con fuerza, en una lucha feroz de brazos y piernas. Bradley le dio la vuelta y lo puso de espaldas a la esclusa, y siguió empujándolo hacia atrás.

—¡Suélteme! —dijo Riderhood—. ¡Basta! ¿Qué intenta? No puede ahogarme. ¿No le dije que un hombre que se ha salvado de ser ahogado no puede morir ahogado? No puedo ahogarme.

—¡Yo sí! —replicó Bradley, con una voz desesperada, entre dientes—. Y estoy decidido. Le tengo agarrado vivo, y le tendré agarrado muerto. ¡Abajo!

Riderhood cayó al pozo de paredes lisas, de espaldas, y Bradley Headstone con él. Cuando los encontraron, bajo una capa de lodo y suciedad, detrás de las compuertas medio podridas, los brazos de Riderhood se habían aflojado, probablemente al caer, y sus ojos miraban hacia arriba. Pero seguía ceñido por la anilla de hierro de Bradley, y los remaches seguían bien apretados.