La modista de muñecas descubre una palabra

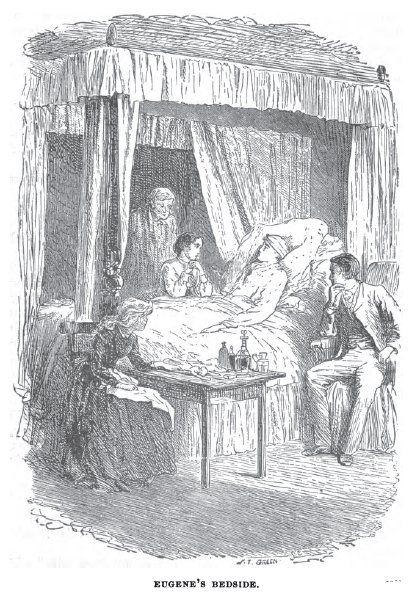

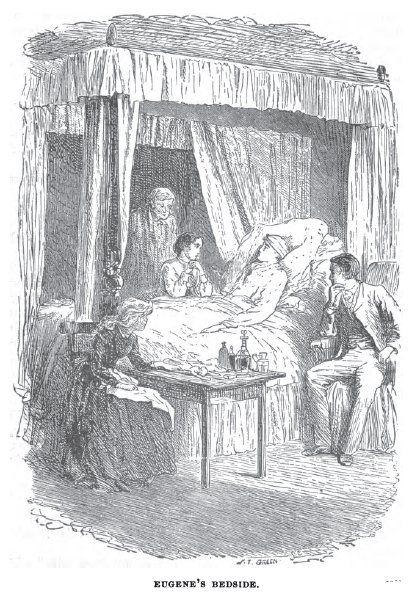

Una habitación en penumbra y silencio; al otro lado de las ventanas, el río discurriendo hacia el océano; una figura en la cama, envuelta en vendajes de pies a cabeza, yacía inerte boca arriba, con los dos brazos inútiles entablillados a los lados. Aunque la modista de muñecas solo llevaba allí dos días, se había familiarizado tanto con la escena que ahora esta ocupaba el lugar donde dos días atrás había recuerdos de años.

El herido apenas se había movido desde su llegada. A veces tenía los ojos abiertos, a veces cerrados. Cuando los abría, no aparecía expresión en su mirada fija, sin parpadeos, y clavada en un lugar que tenían delante, aparte de un breve ceño que se hacía débil expresión de cólera, o de sorpresa. Entonces Mortimer Lightwood le hablaba, y a veces le hacía reaccionar hasta el punto de intentar pronunciar el nombre de su amigo. Pero en un instante volvía a quedar inconsciente, y ya no quedaba espíritu de Eugene en la aplastada forma exterior de Eugene.

Ellos le proporcionaron a Jenny materiales para que pudiera seguir trabajando, y al pie de la cama le colocaron una mesita. Sentada allí, con su profusa cascada de cabellos derramándose sobre el respaldo de la silla, esperaban que llegara a llamar la atención de Eugene. A ese mismo fin ella cantaba, a veces solo entre dientes, cuando él abría los ojos, o cuando veía que convertía el ceño en una débil expresión, tan evanescente que era como una sombra en el agua. Pero, hasta ese momento, Eugene no se había dado cuenta de nada. Esos «ellos» que hemos mencionado eran el médico que le acompañaba; Lizzie, que estaba allí en sus intervalos de descanso; y Lightwood, que nunca lo abandonaba.

Los dos días se hicieron tres, y los tres, cuatro. Al final, de manera inesperada, Eugene dijo algo en un susurro.

—¿Qué has dicho, querido Eugene?

—¿Lo harás, Mortimer?

—¿El qué?

—¿Mandar a buscarla?

—Mi querido amigo, ya está aquí.

Inconsciente del largo intervalo transcurrido, suponía que continuaban la conversación de días atrás.

La pequeña modista se levantó al pie de la cama, canturreando su canción y asintiéndole jovialmente.

—No puedo estrecharte la mano, Jenny —dijo Eugene, con algo de su antigua expresión—, pero me alegro de verte.

Mortimer se lo repitió a Jenny, pues sus palabras solo podían oírse inclinándose hacia él y escuchando de cerca sus intentos de hablar. Al poco añadió:

—Pregúntale si ha visto a los niños.

Mortimer no entendió a qué se refería, ni tampoco Jenny, hasta que no añadió:

—Pregúntale si ha olido las flores.

—¡Oh! ¡Ya sé! —exclamó Jenny—. ¡Ahora le entiendo! —A continuación ella se acercó rápidamente y Lightwood le cedió su lugar, y ella dijo, inclinándose hacia la cama, más animada—: ¿Se refiere a esos niños que bajaban en largas hileras brillantes e inclinadas, que me traían reposo y bienestar? ¿Se refiere a los niños que venían a llevarme allí arriba y me hacían ser ligera?

Eugene sonrió y dijo:

—Sí.

—No los he visto desde que le vi a usted por primera vez. Ahora nunca los veo, pero ya casi no tengo dolor.

—Era una hermosa fantasía —dijo Eugene.

—Pero he oído cantar a mis pájaros —exclamó la criaturita—, y he olido mis flores. ¡Ya lo creo que sí! ¡Y eran de lo más hermoso y divino!

—Quédate y ayuda a cuidarme —dijo Eugene con un hilo de voz—. Me gustaría que tuvieras esa fantasía aquí, antes de que me muera.

Ella le tocó los labios, y se protegió la mirada con la misma mano mientras regresaba a su trabajo y a su canturreo. Eugene oyó la canción con evidente placer, hasta que ella la dejó diluirse gradualmente en el silencio.

—Mortimer.

—Mi querido Eugene.

—Si puedes darme algo que me ayude a quedarme aquí unos minutos…

—¿A quedarte aquí, Eugene?

—A impedir que me vaya no sé adónde… pues comienzo a darme cuenta de que acabo de volver, y que volveré a irme… ¡Hazlo, muchacho!

Mortimer le administró todos los estimulantes posibles sin peligro para su vida (siempre los tenían a mano, a punto), e, inclinándose de nuevo sobre él, estaba a punto de advertirle algo cuando Eugene dijo:

—No me digas que no hable, pues debo hablar. Si supieras la angustia que me acosa, me corroe y me agota cuando voy por esos lugares… ¿Dónde están esos espacios infinitos, Mortimer? ¡Deben de hallarse a una distancia inmensa!

Vio en la cara de su amigo que volvía a irse, pues añadió al cabo de un momento:

—No tengas miedo… aún no me he ido. ¿Qué decíamos?

—Querías decirme algo, Eugene. Mi pobre amigo, querías decirle algo a tu viejo camarada, a un camarada que siempre te ha querido, admirado, imitado, que te ha tenido como modelo, que no ha sido nada sin ti, ¡y que sabe Dios que se cambiaría por ti si pudiera!

—¡Calla, calla! —dijo Eugene con una tierna mirada mientras el otro se tapaba la cara con la mano—. No soy digno de nada de eso. Reconozco que me gusta, muchacho, pero no soy digno. Este ataque, Mortimer; este asesinato…

Su amigo se inclinó sobre él con renovada atención y dijo:

—Tú y yo sospechamos de alguien.

—Más que sospechar. Pero, Mortimer, mientras yazca aquí, y cuando ya no yazca aquí, confío en que el culpable nunca comparezca ante la justicia.

—¿Eugene?

—La inocente reputación de Lizzie quedaría arruinada, amigo mío. Ella sería la castigada, no él. La verdad es que a ella ya la he perjudicado bastante; y aún más con mis intenciones. Ya sabes qué camino es el que está adoquinado de buenas intenciones. También lo está de malas intenciones. ¡Mortimer, estoy tendido en él, y lo sé!

—Cálmate, querido Eugene.

—Lo haré cuando me lo hayas prometido. Querido Mortimer, nunca hay que perseguir a ese hombre. Si lo acusaran, haz que no diga nada y se salve. No pienses en vengarme; piensa solo en echar tierra sobre el asunto y en protegerla. Puedes embrollar el caso y alterar las circunstancias. Escucha lo que te digo. No fue el maestro, Bradley Headstone. ¿Me oyes? Segunda vez: no fue el maestro, Bradley Headstone. ¿Me oyes? Tercera vez: no fue el maestro, Bradley Headstone.

Calló, exhausto. Había hablado en susurros, con palabras confusas y entrecortadas; pero mediante un gran esfuerzo había dejado claro lo que quería decir.

—Querido amigo, me voy. Quédate otro momento a mi lado, si puedes.

Lightwood le puso la mano en el cuello, le levantó la cabeza y le llevó vino a los labios. Se recuperó.

—No sé cuánto hace que ocurrió, si semanas, días u horas. Tanto da. Hay una investigación en marcha, se busca al culpable. ¡Dilo! ¿La hay o no?

—Sí.

—¡Párala, desvíala! No dejes que la interroguen a ella. Protégela. Si llevan al culpable ante la justicia, envenenará su nombre. Que el culpable quede sin castigo. ¡Lizzie y la reparación que le debo ante todo! ¡Prométemelo!

—Sí, Eugene. ¡Te lo prometo!

Cuando volvió la mirada agradecida hacia su amigo, volvió a irse. La mirada le quedó fija e inexpresiva, como antes.

Horas y horas, días y días permaneció en el mismo estado. Había veces en que hablaba tranquilamente con su amigo tras un largo periodo de inconsciencia, y decía que estaba mejor, y pedía algo. Antes de que se lo dieran, volvía a irse.

La modista de muñecas, ahora dulcificada y compasiva, le vigilaba con una atención que nunca se relajaba. Regularmente cambiaba el hielo o el alcohol refrescante que Eugene tenía en la cabeza, y de vez en cuando aplicaba la oreja al almohadón, a la escucha de cualquier débil palabra que pronunciara en sus ausencias. Resultaba asombroso que pudiera permanecer a su lado durante tantas horas al día, acuclillada, atenta al más leve gemido. Como no podía mover ni una mano, era incapaz de hacer signos de malestar; pero si se le observaba atentamente (o quizá mediante una simpatía o facultad secreta), la criaturita conseguía entender cosas que a Lightwood se le escapaban. Mortimer a menudo se volvía hacia ella, como si fuera la intérprete entre el mundo sensible y el hombre insensible; y ella le cambiaba un vendaje, o le aflojaba una ligadura, o le giraba la cara, o cambiaba la presión que le hacían las ropas de cama, con la certeza absoluta de hacer lo correcto. Sin duda tenían que ver en ello la suavidad y ligereza de tacto que tanto se le habían refinado con la práctica de trabajar en miniatura; pero su percepción era al menos igual de sutil.

Eugene murmuró millones de veces la palabra «Lizzie». En cierta fase de su sufrimiento, que fue el peor para aquellos que lo atendían, hacía rodar la cabeza por encima de la almohada, repitiendo el nombre de manera precipitada e impaciente, con el dolor de una mente perturbada y la monotonía de una máquina. Del mismo modo, cuando Eugene permanecía quieto y con la mirada fija, lo repetía durante horas sin parar, aunque siempre en un tono de apagada advertencia y horror. La presencia y la mano de Jenny en su pecho o en la cara a menudo acallaban todo eso, y entonces aprendieron a esperar sus momentos de tranquilidad, cuando estaba con los ojos cerrados, y sus momentos de conciencia, cuando los abría. Pero la triste decepción de su esperanza —revivida por el silencio de bienvenida de la habitación— era que su espíritu volvía a irse en el momento en que ellos se alegraban de que estuviera con ellos.

Para quienes lo contemplaban, era horrible verle surgir de esas profundidades en las que se ahogaba para acabar hundiéndose otra vez. Pero gradualmente se fue produciendo en Eugene un lento cambio que le resultaba espantoso. Su deseo de comunicar algo que tenía en la cabeza, su inexpresable anhelo de hablar con su amigo y comunicarse con él, le atribulaban tanto cuando recobraba la conciencia que el tiempo que esta duraba se iba acortando. Al igual que el hombre que lucha por salir a la superficie desaparece antes por agitarse en el agua, su agitada lucha le hacía volver a irse.

Una tarde en que había estado tranquilo, y Lizzie, a la que no había reconocido, acababa de salir para ir a trabajar, Eugene pronunció el nombre de Lightwood.

—Mi querido Eugene, estoy aquí.

—¿Cuánto va a durar esto, Mortimer?

Lightwood negó con la cabeza.

—Sin embargo, no has empeorado, Eugene.

—Pero sé que no hay esperanza. No obstante, rezo para durar lo suficiente como para que me hagas un último favor, y para que yo haga una última cosa. Mantenme aquí unos momentos, Mortimer. ¡Inténtalo, inténtalo!

Su amigo le dio todo lo que pudo y lo animó a creer que estaba más sereno, aunque sus ojos perdieran la expresión que rara vez recuperaban.

—Retenme, querido amigo, si puedes. Detén mi marcha. ¡Me voy!

—Aún no, aún no. Dime, Eugene, ¿qué he de hacer?

—Mantenme aquí solo un minuto más. Me voy otra vez. No dejes que me vaya. Escúchame primero. ¡Detenme… detenme!

—Mi pobre Eugene, intenta serenarte.

—Lo intento. No sabes cuánto. ¡Si supieras cómo lo intento! No dejes que me vaya hasta que haya hablado. Dame un poco más de vino.

Lightwood obedeció. Eugene, con una conmovedora lucha contra la inconsciencia que se apoderaba de él, y con una mirada de súplica que afectó profundamente a su amigo, dijo:

—Puedes dejarme con Jenny mientras hablas con ella y le dices lo que le imploro. Déjame con Jenny mientras estás fuera. No has de hacer gran cosa. No tardarás mucho.

—No, no, no. ¡Pero dime qué tengo que hacer, Eugene!

—¡Me voy! ¡No consigues retenerme!

—¡Dime una palabra, Eugene!

Quedó con la mirada fija de nuevo, y la única palabra que salió de sus labios fue la repetida millones de veces. «Lizzie», «Lizzie», «Lizzie».

Pero la atenta modista había estado tan vigilante como siempre, y se acercó y tocó el brazo de Lightwood mientras este miraba a su amigo sin saber qué hacer.

—¡Chitón! —dijo Jenny, llevándose un dedo a los labios—. Se le cierran los ojos. Estará consciente cuando vuelva a abrirlos. ¿Quiere que le diga qué palabra podría pronunciar usted para ayudarle?

—¡Oh, Jenny, si pudieras decirme la palabra adecuada!

—Puedo. Agáchese.

Mortimer se agachó y ella le susurró al oído. Le susurró al oído una palabra de tres sílabas. Lightwood dio un respingo y se la quedó mirando.

—Pruebe —dijo la criaturita con un gesto de entusiasmo, exultante.

Se inclinó hacia el hombre inconsciente, y, por primera vez, lo besó en la mejilla, y besó la mano herida que quedaba más cerca de ella. A continuación, regresó al pie de la cama.

Unas dos horas más tarde, Mortimer Lightwood vio que su camarada volvía a la conciencia, y al instante, pero muy tranquilamente, se inclinó sobre él.

—No hables, Eugene. Solo mírame y escúchame. Atiende a lo que digo.

Eugene asintió.

—Voy a regresar al punto en que nos quedamos. La palabra a la que habríamos llegado al cabo de poco… es… ¿esposa?

—¡Dios te bendiga, Mortimer!

—¡Calla! No te excites. No hables. Escúchame, querido Eugene. Mientras estés aquí tendido, tu mente estará más en paz si conviertes a Lizzie en tu esposa. Deseas que hable con ella, y se lo diga, y le suplique que sea tu esposa. Le pides que se arrodille junto a tu cama y se case contigo, para que tu reparación sea completa. ¿Es eso?

—Sí. ¡Dios te bendiga! Sí.

—Así se hará, Eugene. Confía en mí. Tendré que ausentarme unas horas para cumplir tus deseos. ¿Te das cuenta de que esto es inevitable?

—Querido amigo, ya te lo había dicho.

—Cierto. Pero entonces no tenía la clave. ¿Cómo crees que la he obtenido?

Mirando atentamente a su alrededor, Eugene vio a la señorita Jenny al pie de la cama, observándolo con los codos en la cama y la cabeza en las manos. Mientras Eugene intentaba sonreírle, tenía un aire de lo más singular.

—Pues sí —dijo Lightwood—, suyo ha sido el descubrimiento. Fíjate en una cosa, mi querido Eugene; mientras esté ausente, sabrás que he ido a cumplir mi encargo con Lizzie porque Jenny estará aquí, en mi lugar a tu lado, y ya no se moverá. Una última palabra antes de irme. Así es como debe obrar un hombre de verdad, Eugene. Y creo solemnemente que si la Providencia tiene compasión de ti y hace que vuelvas a nosotros, te encontrarás con la bendición de una noble esposa en la persona que te salvó la vida, a la que amas muchísimo.

—Amén. Estoy seguro de eso. Pero no saldré de esta, Mortimer.

—Por casarte no tendrás menos esperanzas ni menos fuerzas, Eugene.

—No. Toca mi cara con la tuya por si no consigo aguantar hasta que vuelvas. Te quiero, Mortimer. No te preocupes por mí mientras estés fuera. Si mi valerosa muchacha me acepta, estoy convencido de que viviré lo suficiente para casarme, querido amigo.

La señorita Jenny se apartó completamente de la despedida que tenía lugar entre los dos amigos, y, sentada de espaldas a la cama y entre la enramada de sus relucientes cabellos, lloró desconsoladamente, aunque sin hacer ruido. Mortimer Lightwood no tardó en marcharse. A medida que la luz de la tarde alargaba los tristes reflejos de los árboles en el río, otra figura entraba con paso suave en la habitación del enfermo.

—¿Está consciente? —preguntó la modista mientras la figura recién llegada se colocaba junto al almohadón.

Pues Jenny le había cedido el sitio de inmediato, y desde su nueva y apartada posición, en la habitación en penumbra, no podía ver la cara del herido.

—Está consciente, Jenny —murmuró Eugene para sí—. Conoce a su esposa.