Mejor ser Abel que Caín

Amanecía en la compuerta de la esclusa del molino de Plashwater. Las estrellas aún eran visibles, pero por oriente había una tenue luz que no era la de la noche. La luna se había puesto, y una neblina flotaba sobre las orillas del río, a través de la cual los árboles parecían fantasmas de árboles, y el agua, el fantasma del agua. La tierra se veía espectral, y también las pálidas estrellas; mientras que el frío resplandor de oriente, sin expresión en cuanto a calor o color, con el ojo del firmamento apagado, podría haber parecido la mirada de los muertos.

Quizá eso le parecía al solitario gabarrero, de pie al borde de la esclusa. Desde luego, ese era el aspecto que tenía Bradley Headstone, cuando se levantó un aire gélido, y cuando pasó murmurando, como si susurrara algo que provocara que los árboles fantasma y el agua fantasma temblaran o adquirieran un aire amenazante, pues la fantasía podría haberse imaginado cualquiera de las dos cosas.

Se dio media vuelta y probó a abrir la casa de la esclusa. Estaba cerrada por dentro.

—¿Tiene miedo de mí? —murmuró, llamando.

Rogue Riderhood se despertó enseguida, y no tardó en quitar el cerrojo y dejarle entrar.

—¡Vaya, el Tercer Señor, pensaba que había desaparecido! ¡Hace dos noches ya! Casi creía que me había dado esquinazo, y hasta se me había pasado por la cabeza poner un anuncio en los periódicos para que se presentase.

La cara de Bradley se ensombreció tanto al oír aquella insinuación que a Riderhood le pareció oportuno suavizarla hasta convertirla en cumplido.

—Pero usted no es así, jefe, usted no es así —añadió, negando impasible con la cabeza—. ¿Pues qué me dije después de divertirme un rato con esa idea tan cómica, para jugar un poco? Bueno, me digo: «Es un hombre de honor». Eso es lo que me digo. «Es un hombre de doble honor».

Lo extraordinario fue que Riderhood no le preguntó nada. Lo había mirado al abrirle la puerta, y ahora volvía a mirarlo (a hurtadillas), y el resultado de su mirada fue que no le preguntó nada.

—Me parece que se echará un sueñecito, jefe, antes de pensar en el desayuno —dijo Riderhood cuando su visitante se sentó, apoyó la barbilla en la mano y puso la mirada en el suelo.

Y de nuevo fue extraordinario que Riderhood fingiera ordenar sus escasos muebles mientras hablaba para fingir que no tenía razón para mirarlo.

—Sí. Creo que será mejor que duerma —dijo Bradley sin cambiar de posición.

—Yo se lo recomendaría, jefe —asintió Riderhood—. ¿También está seco?

—Sí. Me gustaría beber —dijo Bradley; aunque, al parecer, sin prestarle mucha atención.

El señor Riderhood sacó su botella, cogió su jarrita de agua y le sirvió el brebaje. A continuación, sacudió la cubierta de la cama y la alisó, y Bradley se tendió allí vestido. Poéticamente, el señor Riderhood comentó que volvería un rato a los brazos de la noche, en su sillón de madera, sentado junto a la ventana como antes; pero, como antes, contempló atentamente al durmiente hasta que entró en un sueño profundo. Entonces se levantó y lo miró de cerca, a la luz del día, por todos lados, con gran minuciosidad. Salió a la esclusa para recapitular lo que había visto.

—Tiene una manga rota hasta debajo del codo, y la otra muestra un buen desgarrón en el hombro. Alguien se le ha agarrado bastante fuerte, pues tiene la camisa toda rota en los pliegues del cuello. Ha estado en la hierba y ha estado en el agua. Y tiene manchas, y sé de qué son y quién se las ha hecho. ¡Hurra!

Bradley durmió mucho. A primera hora de la tarde llegó una gabarra. Antes habían pasado otras gabarras, en los dos sentidos; pero el esclusero solo saludó a esa, y le preguntó si había algo nuevo, como si hubiera calculado bien el tiempo. Los hombres le contaron un par de noticias, y se demoraron un rato para entrar en detalles.

Bradley llevaba doce horas echado cuando se levantó.

—¡No me trago que haya estado durmiendo todo este tiempo! —dijo Riderhood, mirando de soslayo la esclusa cuando vio salir a Bradley de la casa.

Bradley se acercó a Riderhood, que estaba sentado en su palanca de madera, y le preguntó qué hora era. Riderhood le dijo que entre las dos y las tres.

—¿Cuándo le relevan? —preguntó Bradley.

—Pasado mañana, jefe.

—¿Antes no?

—Ni un minuto antes, jefe.

Parecía que ambos concedían importancia al asunto del relevo. Riderhood acarició su respuesta; la dijo una segunda vez, con un prolongado giro de cabeza:

—Ni… un… minuto antes, jefe.

—¿Le he dicho que me iba esta noche? —preguntó Bradley.

—No, jefe —replicó Riderhood en un tono jovial, amable y coloquial—, no me lo ha dicho. Pero lo más probable es que quisiera decirlo y se le olvidara. ¿Cómo si no, jefe, iba a tener alguna duda acerca de eso?

—Cuando se ponga el sol, tengo intención de marcharme —dijo Bradley.

—Pues con más motivo necesita tomar un bocado —repuso Riderhood—. Entre y coma algo, Tercer Señor.

Como en la residencia del señor Riderhood no se observaba la formalidad de extender el mantel, el «bocado» fue cosa de un momento; consistió apenas en entregarle una amplia fuente que en sus tres cuartas partes ocupaba una inmensa empanada de carne, y en sacar dos navajas, una jarra de barro y una gran botella de cerveza.

Los dos comieron y bebieron, aunque Riderhood lo hizo de manera más abundante. En lugar de platos, el honesto ciudadano cortó dos pedazos triangulares de la gruesa corteza de la empanada y las colocó al revés sobre la mesa: uno delante de él, y el otro delante de su invitado. Sobre esos platos colocó dos considerables porciones del relleno de la empanada, con lo que el refrigerio presentaba el singular interés de que cada comensal iba extrayendo la parte interior de su plato, y lo consumía junto con lo que era la comida propiamente dicha, además de disfrutar de la diversión de perseguir los grumos de salsa solidificada sobre la extensión de la mesa, llevándoselos finalmente a la boca con la hoja de la navaja, si es que antes no se le habían escurrido.

Bradley Headstone era tan extraordinariamente torpe con esos ejercicios que Rogue lo comentó.

—¡Cuidado, Tercer Señor! —exclamó—. ¡O se cortará la mano!

Pero el aviso llegó demasiado tarde, pues en ese instante Bradley se cortó. Y lo más desafortunado fue que cuando le pidió a Riderhood que lo vendara, y se le acercó a ese fin, sacudió la mano a causa del picor de la herida, y salpicó de sangre la ropa de Riderhood.

Cuando acabaron de comer, y cuando lo que quedaba de los platos y lo que quedaba de la salsa solidificada hubo sido devuelto a lo que quedaba de empanada, que servía de inversión económica para los diversos ahorros, Riderhood llenó la jarra de cerveza y dio un buen trago. A continuación le lanzó a Bradley una mirada maligna.

—¡Tercer Señor! —dijo con voz ronca, inclinándose sobre la mesa para tocarle el brazo—. La noticia le ha precedido río abajo.

—¿Qué noticia?

—¿Quién cree que encontró el cuerpo? —dijo Riderhood con una sacudida de la cabeza, como si desdeñosamente esquivara el disimulo de su interlocutor—. Adivínelo.

—No se me da bien adivinar.

—Ella. ¡Hurra! Ese hombre se le ha vuelto a entrometer. Fue ella.

El convulsivo espasmo de la cara de Bradley Headstone, y el repentino sofoco que le dio, mostró lo mal que le sentó la noticia. Pero no dijo ni una palabra, ni buena ni mala. Solo sonrió de manera siniestra, y se levantó y se reclinó en la ventana, mirando hacia fuera. Riderhood lo siguió con los ojos. A continuación, llevó la vista a sus ropas salpicadas de sangre. Riderhood comenzó a tener el aire de ser mejor adivino de lo que Bradley reconocía ser.

—Hacía tanto que necesitaba descansar —dijo el maestro— que con su permiso volveré a echarme.

—¡Como desee, Tercer Señor! —fue la hospitalaria respuesta de su anfitrión.

Bradley se había echado sin esperar la respuesta, y siguió en cama hasta que el sol casi se hubo puesto. Cuando se levantó y salió para reemprender su camino, encontró a su anfitrión esperándolo en la hierba, junto al camino de sirga que había delante de la puerta.

—Cuando sea necesario que volvamos a comunicarnos —dijo Bradley—, vendré yo a verle. ¡Adiós!

—Bueno, pues si ha de ser así, ¡adiós! —dijo Riderhood girando sobre sus talones. Pero volvió a dar media vuelta cuando el otro se puso en marcha, y añadió en voz baja, lanzándole una mirada maligna—. No le dejaría marchar así si mi relevo no estuviera a punto de llegar. Le atraparé dentro de una milla.

En una palabra: como su hora de relevo era aquella tarde al ocaso, su compañero llegó tranquilamente al cabo de un cuarto de hora. Riderhood, sin quedarse a apurar su turno hasta el último minuto, y adelantándose una hora a la que le tocaba salir, que le compensaría al que le relevaba cuando volviera a tocarle el turno, se puso inmediatamente a seguir la pista de Bradley Headstone.

Sabía seguir un rastro mejor que Bradley. La vocación de su vida había sido merodear, escabullirse, acechar y perseguir, y conocía bien el oficio. Al salir de la casa de la esclusa forzó tanto la marcha que lo tuvo cerca —es decir, todo lo cerca que le convenía— antes de llegar a la otra esclusa. Su hombre volvía a menudo la vista en su avance, pero ni intuyó que lo seguían. Riderhood sabía cómo sacar provecho del terreno, y dónde interponer entre ambos un seto, una tapia, y cuándo agacharse y cuándo tirarse al suelo, y conocía mil artimañas que el tardo ingenio del malhadado Bradley ni concebía.

Pero todas sus artimañas quedaron en suspenso, al igual que él, cuando Bradley se metió en un sendero o camino de herradura abundante en vegetación que había junto al río: un lugar solitario poblado de ortigas, zarzas y espinos, y obstruido por los troncos de una hilera de árboles derribados por un rayo. Comenzó a escalar aquellos troncos, se le vio bajar entre ellos y escalarlos de nuevo, igual que hubiera hecho un chaval, aunque sin duda Bradley no tenía un propósito tan infantil, ni tampoco lo hacía sin ningún propósito.

«¿Qué pretendes?», farfulló Riderhood, en la zanja, y abriendo un poco la hilera de arbustos con ambas manos. Y pronto los actos de Bradley le proporcionaron una respuesta de lo más extraordinaria.

—¡Por san Jorge y el dragón! —exclamó Riderhood—. ¡Pero si va a bañarse!

Bradley había vuelto sobre sus pasos, escalando los troncos y pasando otra vez entre ellos, y se había dirigido a la orilla del río, donde había comenzado a desvestirse. Por un momento tuvo la sospechosa pinta de un suicidio, pensado para que pareciera un accidente.

—¡Pero si ese fuera tu juego no habrías sacado un hatillo de ropa de ese tronco! —dijo Riderhood. No obstante, le supuso un alivio ver que el bañista, tras zambullirse y dar unas brazadas, volviera a salir—. Pues no me habría gustado perderte —dijo de manera emotiva— hasta haberte sacado más dinero.

Boca abajo en otra zanja (había cambiado de zanja cuando el otro cambió de posición), y separando la hilera de arbustos lo mínimo para que ni la vista más aguda pudiera detectarlo, Rogue Riderhood observó cómo el bañista se vestía. Y poco a poco se obró el prodigio de que, al levantarse completamente vestido, era otro hombre, y ya no el gabarrero.

—¡Ajá! —dijo Riderhood—. Igual como ibas vestido aquella noche. Ya veo. Te has hecho pasar por mí. Te las sabes todas. Pero yo me las sé aún más.

Cuando el bañista acabó de vestirse, se arrodilló en la hierba, hizo algo con las manos y volvió a ponerse en pie con el hatillo bajo el brazo. Miró a su alrededor con mucha atención y se dirigió a la orilla del río, donde arrojó el hatillo lo más lejos que pudo, aunque haciendo el menor ruido posible. Hasta que Bradley no estuvo decididamente de nuevo en camino y no hubo doblado un recodo, quedando fuera del campo de visión de Riderhood, este no salió de la zanja.

—Bueno —comenzó a debatir Riderhood consigo mismo—, ¿tengo que seguirte, o por esta vez te dejo marchar y me voy de pesca? —Mientras continuaba el debate lo siguió, como precaución en cualquier caso, y enseguida lo volvió a ver—. Si esta vez te dejara marchar —dijo entonces Riderhood, aún siguiéndole—, podría obligarte a venir a verme, o podría encontrarte de uno u otro modo. Pero si no fuera a pescar, podrían ir otros… ¡Ahora te dejaré libre y me iré de pesca!

Dicho esto, de repente, abandonó la persecución y se dio media vuelta.

El desdichado al que acababa de dejar libre por el momento, aunque no por mucho tiempo, se dirigía hacia Londres. Bradley recelaba de cada ruido que oía, de cada cara que veía, pero estaba bajo el hechizo que tan comúnmente cae sobre el que derrama sangre, y no recelaba del verdadero peligro que acechaba su vida, y que acabaría arrebatándosela. Riderhood ocupaba buena parte de sus pensamientos: nunca había salido de ellos desde la aventura nocturna de su primer encuentro; pero Riderhood ocupaba en ellos un lugar muy distinto al de perseguidor; y Bradley se había tomado la molestia de idear tantas maneras de hacerlo encajar en el papel que le tenía preparado, de incrustarlo en él, que no imaginaba que pudiera ocupar otro. Y este es otro hechizo contra el que el que derrama sangre siempre lucha en vano. Hay cincuenta puertas mediante las que se le puede llegar a descubrir. Con infinitos esfuerzos y astucias, da dos vueltas a la llave y atranca cuarenta y nueve, y es incapaz de ver que la número cincuenta sigue abierta.

No obstante, también sufría un estado de ánimo más agotador y fatigoso que el remordimiento. No sentía remordimiento; pero el malhechor que es capaz de mantener a raya a ese vengador no puede huir de la más lenta tortura de volver a cometer, una y otra vez, el hecho malvado, y de una manera más eficaz. En las declaraciones defensivas o supuestas confesiones de los asesinos se puede rastrear la sombra de esta tortura en cada mentira que cuentan. «De haber cometido el crimen de que me acusan, ¿es concebible que hubiera caído en ese error? De haber cometido ese crimen, ¿habría dejado abierta esa puerta que este falso y malvado testigo aprovecha para declarar de manera infame en mi contra?» El estado de ánimo del desgraciado que continuamente encuentra puntos débiles en su crimen, y se esfuerza para apuntalarlos cuando ya nada se puede cambiar, agrava el delito al cometerlo mil veces en lugar de una; pero también es un estado que, en el caso de naturalezas hurañas y que no se arrepienten, les inflige cada vez su peor castigo.

La imaginación de Bradley seguía en ebullición, encadenado fuertemente a la idea de su odio y de su venganza, pensando que quizá podría haber saciado ambas de una manera mejor que como lo había hecho. El instrumento podría haber sido mejor, el lugar y la hora se podrían haber elegido mejor. Golpear a un hombre por detrás en la oscuridad, en la orilla de un río, no había sido mala idea, pero debería haberlo dejado sin sentido enseguida, e impedir que el atacado se volviera y agarrara a su atacante; al no haberlo impedido, y para acabar antes de que pudiera llegarle alguna ayuda fortuita y desembarazarse de él, había tenido que arrojarlo apresuradamente al río antes de terminar de rematarlo a golpes. Si ahora pudiera volver a hacerlo, lo haría de otra manera. Supongamos que le hubiera tenido la cabeza bajo el agua un buen rato. Supongamos que el primer golpe hubiera sido el más certero. Supongamos que le hubiera pegado un tiro. Supongamos que lo hubiera estrangulado. Supongamos eso, esto y lo otro. Supongamos lo que sea, menos desembarazarse de esa obsesión, pues eso era inexorablemente imposible.

La escuela volvió a abrir al día siguiente. Los alumnos apenas vieron cambio alguno en la cara del maestro, pues siempre ponía aquella expresión de alguien que piensa despacio. Pero, mientras escuchaba el ruido de sus clases, no dejaba de volver a cometer el crimen, y cada vez mejor. Cuando se quedaba parado delante de la pizarra negra, con la tiza en la mano, antes de escribir, pensaba en el lugar, y en si el agua no era más profunda y la caída más vertical, si tenía más altura o menos. Casi le entraban ganas de trazar un par de líneas en la pizarra y mostrar a qué se refería. Lo hacía una y otra vez, siempre mejorándolo; en sus oraciones, en la aritmética mental, mientras preguntaba las lecciones, todo el día.

Ahora Charley Hexam era maestro en otra escuela, con otro director. Era ya al atardecer, y Bradley caminaba por su jardín, observado desde detrás de una persiana por la amable señorita Peecher, que estaba pensando en ofrecerle compartir sus sales para el dolor de cabeza, cuando Mary Anne, su fiel acompañante, levantó el brazo.

—¿Sí, Mary Anne?

—El joven Hexam viene a visitar al señor Headstone, señora.

—Muy bien, Mary Anne.

Mary Anne volvió a levantar el brazo.

—Puedes hablar, Mary Anne.

—El señor Headstone le ha hecho señas al joven señor Hexam de que entre en su casa, señora, y aquel ha entrado en su casa sin esperar a que el joven señor Hexam llegara junto a él, y ahora él también ha entrado, señora, y ha cerrado la puerta.

—Te lo agradezco de todo corazón, Mary Anne.

De nuevo actuó el brazo telegráfico de Mary Anne.

—¿Qué más, Mary Anne?

—Deben de estar bastante a oscuras, señorita Peecher, pues las persianas de la sala están bajas, y ninguno de los dos las sube.

—Sobre gustos —dijo la buena señorita Peecher con un triste suspiro que reprimió colocando la mano en su apretado y metódico corpiño—, sobre gustos no hay nada escrito, Mary Anne.

Charley, al entrar en la sala, se paró en seco al ver a su viejo amigo en la penumbra amarilla.

—Entra, Hexam, entra.

Charley avanzó para tomar la mano que le tendían; pero volvió a detenerse sin rozarla. Los ojos fatigados e inyectados en sangre del maestro se alzaron con esfuerzo hacia su cara y se toparon con su mirada inquisitiva.

—Señor Headstone, ¿qué ocurre?

—¿Ocurrir? ¿Dónde?

—Señor Headstone, ¿se ha enterado de la noticia? ¿De lo que le ha pasado a ese sujeto, el señor Eugene Wrayburn? ¿Que lo han matado?

—¡Entonces, está muerto! —exclamó Bradley.

El joven Hexam se lo quedó mirando. Bradley se humedeció los labios con la lengua, miró a su alrededor, volvió la vista hacia su antiguo pupilo y bajó los ojos.

—He oído comentar esa barbaridad —dijo Bradley, intentando controlar el movimiento de su boca—, pero no sabía cómo había acabado.

—¿Dónde estaba usted cuando ocurrió? —dijo el muchacho, avanzando un paso al tiempo que bajaba la voz—. ¡No! No voy a preguntárselo. No me lo diga. Si me obliga a escuchar su confesión, señor Headstone, la contaré sin callarme nada. ¡Ojo! Fíjese. Lo contaré, y le denunciaré. ¡Lo haré!

La miserable criatura pareció sufrir enormemente al tener que renunciar a confesar. Cayó sobre él el desolado aire de una soledad absoluta, como una sombra visible.

—Soy yo quien ha de hablar, no usted —dijo el muchacho—. Si habla, será a su propio riesgo. Voy a hacerle ver su egoísmo, señor Headstone, su apasionado, violento e ingobernable egoísmo, para que sepa por qué no quiero y no voy a tener más relación con usted.

Miró al joven Hexam como si esperara a que un alumno fuera a recitarle una lección que se sabía de memoria y de la que estaba más que harto. Pero ya no le iba a decir nada más.

—Si ha tenido alguna relación… no digo cuál… con ese ataque —añadió el muchacho—, o si sabe algo de lo ocurrido… no digo cuánto… o si sabe quién lo hizo… y no digo más… me ha causado un daño imperdonable. Ya sabe que fui yo quien le llevé a las habitaciones de él en Temple cuando le manifesté mi opinión de él, y sabe que respondí por usted. Sabe que le llevé conmigo cuando le vigilaba con vistas a recuperar a mi hermana y a hacerla entrar en razón; sabe que me he permitido relacionarme con usted, a través de todo este asunto, favoreciendo su deseo de casarse con mi hermana. ¿Y cómo sabe que ahora, cediendo a su carácter violento, no me ha hecho a mí sospechoso? ¿Así es como me lo agradece, señor Headstone?

Bradley estaba sentado delante de él con la vista en el vacío. Cada vez que Hexam callaba, volvía los ojos hacia él, como si esperara que siguiera con la lección, y acabara de una vez. Cada vez que el muchacho continuaba, Bradley volvía a estar con la mirada perdida.

—Voy a ser franco con usted, señor Headstone —dijo el joven Hexam, sacudiendo la cabeza con un aire semiamenazante—, porque ahora no es momento de fingir que ignoro cosas que sí sé… dejando aparte algunas que no sería muy seguro para usted insinuar. Lo que quiero decir es: si fue usted un buen maestro, yo fui un buen discípulo. He hecho cosas de las que puede estar orgulloso, al mejorar mi reputación, también he mejorado la suya por igual. Muy bien, pues. Ahora que estamos a la par, quiero exponerle cómo me ha demostrado su gratitud por hacer todo lo que pude para favorecer sus deseos en relación a mi hermana. Me ha comprometido, pues nos han visto juntos intentando plantarle cara a ese señor Eugene Wrayburn. Eso es lo primero que ha hecho. Si mi carácter, y el dejar de tratarlo a partir de ahora, me ayudan a salir de esta, señor Headstone, habrá que atribuírmelo a mí, no a usted. ¡No le doy las gracias por ello!

El muchacho volvió a callarse, y Bradley movió otra vez los ojos.

—Voy a proseguir, señor Headstone, no tema. Voy a proseguir hasta el final, y ya le he dicho de antemano cuál es el final. Ahora ya conoce mi historia. Es tan consciente como yo de que he tenido que dejar atrás muchas desventajas en la vida. Me ha oído mencionar a mi padre, y no ignora que el hogar del que se podría decir que escapé distaba de ser del todo honorable. Mi padre murió, y a partir de entonces se podría haber pensado que mi camino hacia la respetabilidad estaba lo bastante despejado. No. Pues entonces interviene mi hermana.

Hablaba muy seguro de sí, con una total ausencia de delator sonrojo en las mejillas, como si no tuviera detrás un pasado que pudiera aplacarlo. No es de extrañar, pues no quedaba rastro del pasado en su hueco y vacío corazón. ¿Qué había en él sino su propio yo, y tras él solo egoísmo?

—Al mencionar a mi hermana, deseo con todas mis fuerzas que no hubiera llegado a verla nunca, señor Headstone, y eso ahora no sirve de nada. Se la presenté confiando en usted. Le hablé a usted de su carácter, y de que ella interponía algunas ideas ridículas y fantasiosas en el camino a nuestra respetabilidad, que yo me esforzaba por seguir. Se enamoró usted de ella, y yo le apoyé con todas mis fuerzas. No hubo manera de convencerla de que le correspondiera, y entró usted en conflicto con este señor Eugene Wrayburn. ¿Y qué ha hecho ahora? ¡Ha justificado que mi hermana estuviera tan en su contra de principio a fin, y me ha vuelto a dejar en mal lugar! ¿Y por qué lo ha hecho? Porque, señor Headstone, es usted tan egoísta en todas sus pasiones, y piensa tan poco en los demás, que no se ha parado ni un momento a pensar en mí.

La fría convicción con que el muchacho asumía esa actitud y la mantenía no podía derivar de ningún otro vicio humano.

—¡Es una extraordinaria circunstancia que acompaña mi vida —añadió entre lágrimas— el que todos mis esfuerzos por alcanzar una total respetabilidad se vean frustrados por otra persona sin que sea culpa mía! No contento con hacer lo que le he expuesto, le dará mala reputación a mi nombre al dárselo al de mi hermana (cosa que seguro que hará, si mis sospechas tienen algún fundamento), y, cuanto peor demuestre usted ser, más difícil será para mí hacer que la gente se olvide de que alguna vez tuve relación con usted.

Cuando se hubo secado los ojos y sollozado por lo mucho que se le había perjudicado, comenzó a desplazarse hacia la puerta.

—No obstante, he tomado la decisión de ser respetable en la escala de la sociedad, y de no dejarme arrastrar por otros. He hecho con mi hermana lo mismo que con usted. Puesto que a ella le importo tan poco que le da igual socavar mi respetabilidad, seguirá su camino y yo el mío. Me espera un buen futuro, y pienso conquistarlo solo. Señor Headstone, no puedo decir qué tiene sobre la conciencia, porque no lo sé. Sea lo que sea, espero que se dé cuenta que es justo que me mantenga al margen, y encuentre consuelo en exonerar completamente a todo el mundo menos a usted. Espero suceder al maestro de mi escuela antes de que pasen muchos años, y como la maestra es soltera, aunque unos años mayor que yo, quizá me case con ella. Si le sirve de algún consuelo saber qué planes puedo trazar manteniéndome estrictamente respetable en la escala de la sociedad, estos son los que se me ocurren en este momento. En conclusión, si le parece que me ha ofendido, y desea repararlo de algún modo, espero que piense en lo respetable que podría usted haber sido, y contemple su malograda existencia.

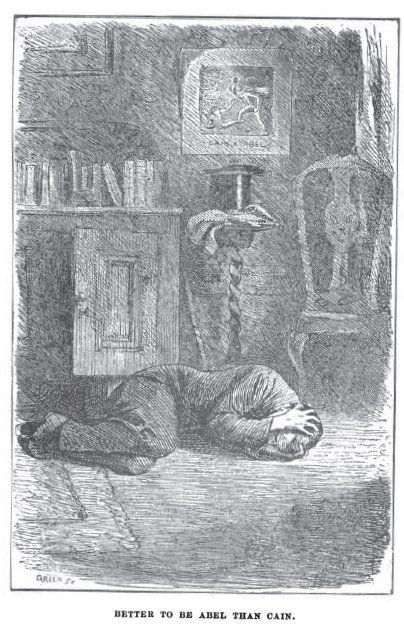

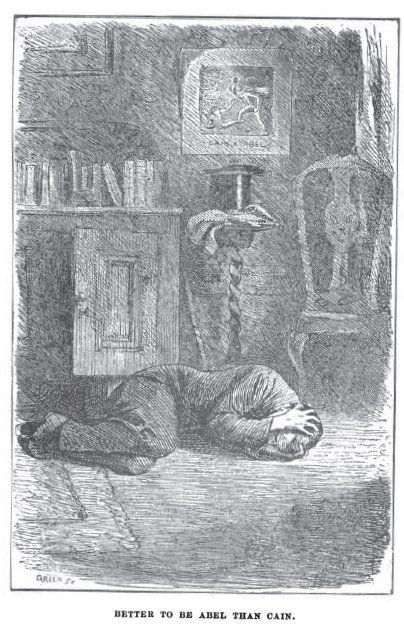

¿Había de resultar extraño que aquel pobre desgraciado de Headstone se lo tomara tan a pecho? Es posible que a lo largo de muchos y esforzados años le hubiera cogido cariño al muchacho; quizá, a lo largo de los mismos años, había encontrado alivio a su tedioso trabajo en su relación con un espíritu más despierto e inteligente que el suyo; quizá el parecido familiar de cara y voz entre hermano y hermana le afectaba tremendamente en la tristeza de su caída. Fuera cual fuera la razón, o todas ellas, humilló su devota cabeza cuando el muchacho se hubo marchado, y se encogió en el suelo, y allí se arrastró, con las palmas de las manos aplastando sus sienes ardientes, en indecible sufrimiento, y sin que lo aliviase ni una sola lágrima.

Aquel día, Rogue Riderhood había estado ocupado en el río. Había pescado con asiduidad la noche anterior, pero había poca luz, y no había cogido nada. Pero al día siguiente volvió a pescar y tuvo más suerte, y llevó el fruto de su pesca a su casa de la esclusa de la presa del molino de Plashwater, en un hatillo.