Una boda fugitiva

Una mañana que no trabajaba, bien temprano, el querúbico papá se levantó haciendo el menor ruido posible de al lado de la majestuosa mamá. Papá y la preciosa mujer tenían una cita muy especial.

No obstante, papá y la preciosa mujer no iban a salir juntos. Bella se había levantado antes de las cuatro, y no llevaba capota. Esperaba al pie de las escaleras (estaba sentada en el peldaño inferior, de hecho) para recibir a papá cuando bajara, aunque su único objetivo parecía ser que papá saliera de la casa.

—Tiene el desayuno preparado, señor —susurró Bella tras saludarlo con un abrazo—, y todo lo que debes hacer es comértelo, bebértelo y escapar. ¿Cómo te sientes, papá?

—Lo mejor que puedo decir es que me siento como un ladrón nuevo en la profesión, querida, que no acaba de sentirse cómodo hasta que no ha salido de la casa donde roba.

Bella apretó el brazo de su padre contra el suyo con una risa silenciosa y alegre, y fueron hasta la cocina de puntillas; Bella se inclinaba en cada peldaño para llevar la punta de su índice a sus labios sonrosados, y luego los colocaba en los labios de él, según su manera preferida y cariñosa de besar a su padre.

—¿Cómo te sientes, amor mío? —preguntó R. W. mientras ella le servía el desayuno.

—Me siento como si lo que me dijo el que me leyó el futuro fuese a cumplirse, querido papá, y el hombrecillo rubio fuera a aparecer tal como me predijeron.

—¡Oh! ¿Solo el hombrecillo rubio? —dijo su padre.

Bella colocó otro de esos dedos en los labios de papá, y a continuación dijo, arrodillándose a su lado:

—Y ahora, fíjese en una cosa, señor mío. Si hoy estás a la altura, ¿qué crees que mereces? ¿Qué te prometí una vez que tendrías si te portabas bien?

—A fe mía que no me acuerdo, preciosa. O sí, ahora lo recuerdo. ¿No fue una de esas hermosas trenzas? —dijo acariciándole el pelo con la mano.

—¡Pues yo diría que sí! —replicó Bella, fingiendo un puchero—. ¿Sabe, señor mío, que el que me leyó el futuro me daba cinco mil guineas (si hubiese dispuesto de ellas, que no era el caso) por ese precioso mechón que he cortado para ti? No te haces idea del número de veces que ha besado el insignificante mechón (en comparación) que corté para él. ¡Y también lo lleva alrededor del cuello, te lo aseguro! ¡Cerca de su corazón! —dijo Bella, asintiendo—. ¡Ah! ¡Lo lleva muy cerca de su corazón! No obstante, has sido un chico bueno, muy bueno, y esta mañana eres el mejor de todos los chicos que hay en la tierra, y aquí tienes la cadena que te he hecho con el mechón. Deja que mis manos amorosas te la cuelguen del cuello.

Y papá se agachó, y ella lloró un poco en su hombro, y luego dijo (tras haber inclinado la cabeza para secarse los ojos en el chaleco blanco de papá, y al descubrir tan incongruente circunstancia se puso a reír):

—Y ahora, querido papá, dame las manos para que pueda juntarlas, y repite después de mí: Mi querida Bella.

—Mi querida Bella.

—Te quiero mucho.

—Te quiero mucho, querida —dijo papá.

—No debes decir nada que yo no te dicte, papá. No te atreves a hacerlo cuando contestas en la iglesia, y tampoco debes hacerlo cuando contestes fuera de la iglesia.

—Retiro lo de querida —dijo papá.

—¡Eso es un chico devoto! Y ahora, otra vez: Siempre fuiste…

—Siempre fuiste —repitió papá.

—Una pesada…

—No, no es verdad —dijo papá.

—Una pesada (¿me has oído?), una pesada, una caprichosa, una desagradecida, una latosa; pero espero que te portes mejor en el futuro, ¡y te bendigo y te perdono! —En ese punto se le olvidó que le tocaba contestar a papá y se le colgó del cuello—. Querido papá, si supieras lo mucho que pienso esta mañana en lo que me dijiste una vez, acerca de la primera vez que viste al anciano señor Harmon, ¡cuando tuve una pataleta y chillé y te pegué con mi detestable capota! ¡Me siento como si hubiera tenido pataletas y estado chillando y pegándote con mi odiosa capota desde que nací!

—Tonterías, amor mío. Y en cuanto a tus capotas, siempre han sido bonitas, pues te han sentado bien (o a lo mejor es que tú les has sentado bien a ellas; quizá era eso) a cualquier edad.

—¿Te hice mucho daño, querido papá —preguntó Bella, riendo (a pesar de su arrepentimiento), con fantástico deleite al imaginarlo—, cuando te pegué con la capota?

—No, hija mía. ¡No le harías daño ni a una mosca!

—Pero creo que no debería haberte pegado —dijo Bella—, a no ser que pretendiera hacerte daño. ¿Te pellizqué las piernas?

—No mucho, querida; pero creo que ya casi es hora de…

—¡Oh, sí! —exclamó Bella—. Si sigo parloteando, te cogerán vivo. ¡Vuela, papá, vuela!

Así pues, subieron de puntillas las escaleras de la cocina, y Bella, con su mano ligera, quitó las cerrojos de la puerta de la casa, y papá, tras recibir un abrazo de despedida, se puso en marcha. Cuando hubo caminado un poco, se volvió. A lo cual Bella agitó en el aire el dedo con el que besaba a papá, y adelantó un poco el piececito para recalcar la señal. Papá, con un gesto similar, expresó fidelidad a la señal y se alejó todo lo deprisa que pudo.

Bella paseó pensativa por el jardín durante más de una hora y a continuación regresó al dormitorio en el que aún dormía Lavvy la Incontenible. Allí se puso una capota de aspecto discreto pero bonito que se había hecho el día anterior.

—Voy a dar una vuelta, Lavvy —dijo mientras se agachaba y besaba a su hermana.

La Incontenible, dejándose caer pesadamente en la cama y comentando que aún no era hora de levantarse, regresó a la inconsciencia, si es que había llegado a salir de ella.

Contemplad a Bella, caminando a paso vivo por la calle, la muchacha más encantadora que hay bajo el sol del verano. Contemplad a papá esperando a Bella detrás de un surtidor de agua, al menos a tres millas del techo paterno. Contemplad a Bella y a papá al subirse a bordo de un madrugador vapor rumbo a Greenwich.

¿Les esperaban en Greenwich? Probablemente. Al menos, el señor John Rokesmith estaba en el embarcadero, oteando dos horas antes de que el vapor color carbón (aunque a él le parecía color de oro) soltase su vapor en Londres. Al menos, el señor John Rokesmith pareció de lo más contento al divisar a padre e hija a bordo. Probablemente. Al menos, en cuanto Bella pisó la orilla, se agarró al brazo del señor Rokesmith sin delatar sorpresa, y los dos caminaron juntos con un aire etéreo de felicidad que, por así decir, se levantaba de la tierra y atraía la presencia de un viejo jubilado gruñón y tristón del Asilo para Marineros de Greenwich que los seguía para ver en qué acababa aquello. Este jubilado tenía dos patas de palo, y, un minuto antes de que Bella se bajara del vapor, y entrelazara su confiado brazo con el de Rokesmith, el único objeto de su vida era el tabaco, del que andaba corto. Gruñón y Tristón estaba varado en un puerto de fango perpetuo, pero en un instante Bella lo puso a flote, y zarpó.

Veamos, querúbico padre que vas delante: ¿qué dirección tomamos primero? Con esa pregunta en su mente, Gruñón y Tristón, que de repente siente un interés tan repentino que levanta la cabeza y mira por encima de la gente que se interpone entre ellos, como si intentara ponerse de puntillas sobre sus dos patas de palo, observó a R. W. Gruñón y Tristón comprendió que en aquel caso no había «previa»; el padre querúbico se encaminaba a toda vela hacia la iglesia de Greenwich para ver a sus parientes.

Pues aunque la mayoría de acontecimientos actuaban sobre Gruñón y Tristón simplemente a modo de atacadores de pipa, apretando y condensando el tabaco que había en su interior, se podría imaginar que buscaba un parecido de familia entre los querubines de la arquitectura de la iglesia y el querubín del chaleco blanco. También se podía imaginar que el recuerdo de antiguas tarjetas de san Valentín, en las que un querubín, menos adecuadamente ataviado para un clima proverbialmente incierto, llevaba enamorados al altar, inflamaba el ardor de los dedos de palo de sus patas. Pero fuese como fuese, soltó amarras y siguió la persecución.

El querubín iba delante, con una radiante sonrisa; Bella y John Rokesmith le seguían; Gruñón y Tristón se pegó a ellos como cera. Durante años, las alas de su mente habían estado buscando las piernas de su cuerpo; pero Bella se las había devuelto con el vapor, y volvían a extenderse.

Era un velero lento en un viento de felicidad, pero tomó un atajo hacia el lugar del encuentro, y avanzó con la determinación de un jugador de naipes en racha. Cuando la sombra del pórtico de la iglesia los engulló, el victorioso Gruñón y Tristón también se presentó para ser engullido. Y por entonces el querúbico padre temía tanto alguna sorpresa que, de no haber sido por las dos patas de palo sobre las que (para tranquilidad del querubín) iba montado, su conciencia habría visto, en la persona de ese marinero jubilado, a su solemne esposa disfrazada, llegada a Greenwich en un coche tirado por grifos, como el hada malvada que aparece en los bautizos del príncipe para cometer algún acto espantoso durante la boda. Y lo cierto es que tenía una momentánea razón para palidecer y susurrarle a Bella «No crees que eso pueda ser tu mamá, ¿verdad, querida?», a causa del misterioso susurro y movimiento furtivo que se observó en las remotas regiones del órgano, aunque se apagó enseguida y no volvió a oírse. Aunque sí volvió a oírse más tarde, como se leerá posteriormente en la veraz narración de esta boda.

¿Quién toma? Yo, John; y yo, Bella. ¿Quién entrega? Yo, R. W. Y como John y Bella han consentido en unirse en el sagrado vínculo, tú, Gruñón y Tristón, podrías considerar (en resumen) que ya está todo hecho y retirarte de este templo con tus dos patas de palo. Y a ese propósito el sacerdote se dirigía, tal como manda la rúbrica, a la gente, selectamente representada en el presente ejemplo por el ya mencionado Gruñón y Tristón.

Y ahora que el pórtico de la iglesia se había tragado a Bella Wilfer para siempre jamás, ya no estaba en su poder soltar a esa joven, y quien apareció bajo la luz del sol fue la señora de John Rokesmith. Y durante un buen rato permaneció en las escalinatas Gruñón y Tristón, contemplando a la hermosa novia, con la narcótica conciencia de haber vivido un sueño.

Tras lo cual Bella sacó del bolsillo una pequeña carta que les leyó en voz alta a papá y a John; he aquí una copia de la misma:

Queridísima mamá:

Espero que no te enfades, pero estoy felizmente casada con el señor John Rokesmith, que me ama más de lo que merezco, aunque yo le amo con todo mi corazón. Preferí no mencionártelo antes, por si provocaba alguna discusión en casa. Por favor, díselo al querido papá. Besos a Lavvy.

Siempre queridísima mamá, tu hija que te quiere

Bella

P.D.: Rokesmith.

A continuación John Rokesmith colocó el semblante de la reina sobre la carta —¡qué bondadosa parecía Su Graciosa Majestad aquella bendita mañana!—, y Bella la llevó a correos y dijo alegremente:

—¡Y ahora, queridísimo papá, estás a salvo y nunca te cogerán vivo!

Al principio, en las revueltas profundidades de su conciencia, papá estaba tan lejos de sentirse a salvo que veía majestuosas matronas que acechaban entre los inofensivos árboles de Greenwich Park para tenderle una emboscada, y creyó ver un majestuoso semblante que llevaba atado un conocido pañuelo mirándolo ceñudo desde una ventana del Observatorio, donde los allegados del Astrónomo Real contemplan de noche las parpadeantes estrellas. Pero pasaron los minutos y la señora Wilfer no apareció en carne y hueso, con lo que se fue sintiendo más seguro de sí mismo, y con buen humor y apetito entró en la casita que el señor John Rokesmith y señora tenían en Blackheath, donde estaba servido el desayuno.

Era una casita modesta, aunque limpia y luminosa, y sobre el níveo mantel se extendía el más apetitoso desayuno. Y servía, como una brisa de verano, una joven damisela que no paraba, toda de rosa y con cintas, que se sonrojaba como si se hubiese casado ella en lugar de Bella, y que sin embargo reafirmaba el triunfo de su sexo sobre John y papá con su aturullamiento exultante y exaltado: como quien dice: «Ahí es donde acabáis todos, caballeros, cuando nosotras os leemos la cartilla». Esa misma damisela era la doncella de Bella, y le entregó el manojo de llaves que dominaba los tesoros en forma de conservas, ultramarinos, mermeladas y encurtidos, cuya investigación les hizo pasar el rato después del desayuno, cuando Bella declaró que «Papá debe probarlo todo, querido John, o no nos dará buena suerte», y, cuando papá tuvo la boca llena de todo tipo de cosas, no supo muy bien qué hacer con todas ellas allí metidas.

Luego los tres salieron a dar un delicioso paseo en coche, y caminaron entre el brezo en flor, y allí les contempló el idéntico Gruñón y Tristón con las patas de palo dispuestas horizontalmente delante de él, aparentemente meditando sobre las vicisitudes de la vida. Y al verlo Bella le dijo, alegre y sorprendida: «¡Oh! ¿Qué tal, otra vez? ¡Es usted un jubilado encantador!». A lo cual Gruñón y Tristón respondió que la había visto casarse esa mañana, preciosa, y que, si no era tomarse demasiadas libertades, le deseaba que tuviesen siempre buen viento y buen tiempo; además quiso saber, de manera general, a quién tenía que vitorear. Y poniéndose en pie sobre sus dos patas de palo, le hizo el saludo militar, sombrero en mano, al estilo marinero, con la gallardía de un tripulante de buque de guerra y un corazón de roble.

Fue una imagen simpática, en medio de aquellas flores doradas, ver a ese viejo lobo de mar de Gruñón y Tristón, saludando con su sombrero de canal a Bella, mientras su pelo blanco y ralo fluía libre, como si ella lo hubiera vuelto a botar en un mar azul.

—Es usted un jubilado encantador —dijo Bella—, y soy tan feliz que me gustaría hacerle feliz a usted también.

A lo que respondió Gruñón y Tristón:

—Permítame besar su mano, mi encantadora dama, y ya lo seré.

Y así se hizo para satisfacción de todos; y si en el curso de la tarde Gruñón y Tristón no repartió ron a mansalva no fue por falta de medios para infligir esa ofensa a los sentimientos de la rama infantil del Movimiento para la Templanza.

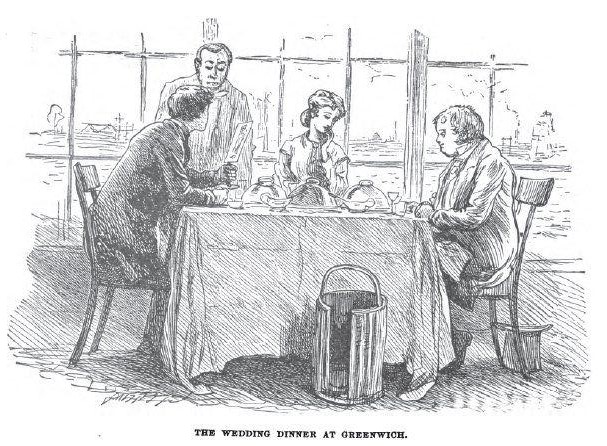

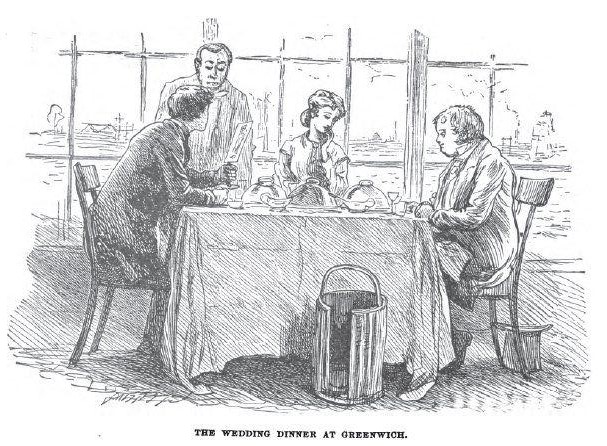

Pero el mayor éxito fue la comida nupcial, ¡pues qué habían planeado el novio y la novia, sino celebrar esa comida en la mismísima sala del mismísimo hotel en el que papá y la preciosa mujer habían comido juntos! Bella estaba sentada entre John y papá, y dividía sus atenciones por igual entre ambos, pero le pareció necesario (antes de comer y en ausencia del camarero) recordarle a papá que ya no era su preciosa mujer.

—Lo sé perfectamente, querida —repuso el querubín—, y me resigno de buena gana.

—¿De buena gana, señor mío? Deberías tener el corazón destrozado.

—Y lo estaría, si pensara que iba a perderte.

—Pero sabes que no es así; ¿verdad, pobre papá? Sabes que ahora tienes un nuevo pariente que te querrá tanto y te estará tan agradecido como yo, por mí y por ti. Lo sabes, ¿verdad, querido papá? ¡Mira! —Bella se llevó un dedo a los labios, y luego a los de papá, y luego al suyo, y luego al de su marido—. Y ahora los tres formamos una sociedad, querido papá.

La aparición de la cena sacó bruscamente a Bella de una de sus desapariciones en los brazos de su marido: y de manera pertinente, pues fue servida bajo los auspicios de un solemne caballero vestido de negro y corbata blanca, que se parecía muchísimo más al clérigo que el propio clérigo, y que parecía haber alcanzado una dignidad muy superior: por no decir que había escalado el campanario. Este dignatario departió en secreto con John Rokesmith sobre el tema del ponche y los vinos, y dobló la cabeza como si se agachara para la práctica papista de recibir la confesión auricular. Del mismo modo, cuando John le propuso algo que no casaba con sus opiniones, su cara se ensombreció en un reproche, como si le impusieran un castigo.

¡Menuda comida! Ejemplares de todos los peces que nadan en el mar habían venido nadando a hacer su aportación, y si algunos de los ejemplares de los peces de diversos colores que soltaban un discurso en las Mil y una noches (que de oscuros parecían una explicación ministerial) y luego huían de un salto de la sartén no fueron reconocidos, fue solo porque todos habían quedado del mismo color al haber sido rebozados con la morralla. Y los platos, al estar sazonados de Dicha —un artículo que en Greenwich a veces se agota—, tenían un sabor perfecto, y las bebidas doradas habían sido embotelladas en la edad de oro, y desde entonces guardaban sus destellos.

Lo mejor de todo fue el pacto que hicieron Bella, John y el querubín, por el que se comprometían a que ningún ojo mortal pudiera adivinar que aquello era un banquete nupcial. Ahora bien, el dignatario supervisor, el arzobispo de Greenwich, lo sabía como si él mismo hubiera celebrado la boda. Y la majestuosidad con que su eminencia participó del secreto sin ser invitado, y la comedia que hizo para que los camareros no se enteraran, fue la apoteosis de aquel banquete.

Había un camarero joven e inocente, delgado y de piernas escuálidas, todavía no versado en las artimañas del oficio, de un temperamento evidentemente demasiado romántico, y profundamente (y no sería demasiado añadir sin esperanza) enamorado de una muchacha que desconocía sus méritos. Ese cándido joven, dándose cuenta de la situación, inconfundible incluso para alguien tan inocente, limitó sus tareas a una lánguida admiración, apoyado en el aparador, en los momentos en que Bella no quería nada, y a caer sobre ella en picado cuando pedía algo. Su eminencia el arzobispo no dejaba de cortarle el paso, interponiendo el codo cuando conseguía llegar, y despachándolo de manera degradante en busca de mantequilla derretida; y cuando por algún casual conseguía hacerse con algún plato digno de servir, Su Eminencia lo privaba de él y lo mandaba otra vez al fondo de la sala.

—Por favor, le ruego le perdone, señora —dijo el arzobispo en voz baja y solemne—, es muy joven y lo tenemos a prueba, y no nos gusta.

Eso indujo a John Rokesmith a observar (para que la cosa pareciera más natural):

—Bella, amor mío, esto es mucho mejor que nuestros aniversarios anteriores, y creo que a partir de ahora deberíamos celebrarlos aquí.

A lo que Bella replicó, probablemente con un fracaso sin precedentes a la hora de parecer una matrona:

—Desde luego que sí, John, querido.

En ese punto, el arzobispo de Greenwich emitió una solemne tos para atraer la atención de sus ministros allí presentes, y mirándolos, pareció decir: «¡Apelo a vuestra lealtad para que creáis esto!».

Con sus propias manos trajo más tarde los postres, como si observara a los tres comensales —«Ha llegado el momento en que podemos prescindir de la ayuda de estos sujetos que no están en el secreto»—, y se habría retirado con total dignidad de no ser por una osada acción que surgió del cerebro desatinado del joven que tenían a prueba. Al encontrar, por mala suerte, unas flores de azahar en el vestíbulo, se acercó con las mismas en un tazón de enjuagarse los dedos sin que lo detectaran, y lo colocó a la derecha de Bella. De inmediato el arzobispo lo expulsó y excomulgó; pero el mal ya estaba hecho.

—Confío, señora —dijo Su Eminencia, volviendo solo—, que tendrá la amabilidad de pasarlo por alto, teniendo en cuenta que no ha sido más que el gesto de alguien muy joven que está aquí a prueba y que nunca servirá para el trabajo.

Dicho esto, hizo una solemne reverencia y se retiró, y todos estallaron en una carcajada, larga y dichosa.

—De nada sirve disimular —dijo Bella—, todos me descubren. ¡John, papá, creo que debe de ser porque se me ve tan feliz!

En ese momento, su marido creyó necesario solicitar una de las misteriosas desapariciones de Bella, y ella obedeció como era su deber; y desde donde estaba oculta dijo con una voz apagada:

—¿Recuerdas que aquel día hablamos de los barcos, papá?

—Sí, querida.

—¿Y no es extraño pensar que en ninguno de esos barcos hubiese un John, papá?

—En absoluto, querida.

—¿En absoluto? ¡Oh, papá!

—No, querida. ¡Cómo podemos saber qué personas viajan a bordo de unos barcos que podrían proceder de mares desconocidos!

Mientras Bella permanecía invisible y silenciosa, su padre permanecía concentrado en su postre y en su vino, hasta que recordó que había llegado la hora de volver a Holloway.

—Aunque desde luego no puedo irme —añadió querúbicamente—… sería un pecado… sin brindar porque este feliz día de hoy se repita muchas, muchas veces más.

—¡Muy bien! ¡Mil veces más! —exclamó John—. Lleno mi copa y la de mi preciosa esposa.

—Caballeros —dijo el querubín, dirigiéndose sin que le oyesen (con esa tendencia tan anglosajona a expresar los sentimientos en forma de alocución) a los muchachos que había abajo, que se apostaban seis peniques entre ellos a ver quién metía la cabeza en el barro—: Caballeros… Bella y John… habréis imaginado enseguida que no es mi intención importunaros con muchas observaciones en el día de hoy. Enseguida deduciréis la naturaleza y hasta los términos del brindis que voy a proponer para la presente ocasión. Caballeros… Bella y John… en este momento, me embargan sentimientos que no creo que sea capaz de expresar. Pero caballeros… Bella y John… por la parte que me toca, por la confianza que habéis depositado en mí, y por vuestra afectuosa bondad y amabilidad al no considerarme un estorbo, cuando soy perfectamente consciente de que de manera irremediable siempre seré más o menos un estorbo, os doy las gracias calurosamente. Caballeros… Bella y John… os dedico todo mi amor, y que nos reunamos, igual que en la presente ocasión, en muchas futuras ocasiones; es decir, caballeros… Bella y John… que se repita muchas veces más esta feliz ocasión.

Tras haber concluido así su alocución, el amable querubín abrazó a su hija y salió disparado hacia el vapor que debía trasladarlo a Londres, que se hallaba entonces en el desembarcadero flotante, haciendo todo lo posible para destrozarlo con sus topetazos. Pero la feliz pareja no iba a separarse de él así como así, y aún no llevaba a bordo ni dos minutos cuando allí estaban ellos en el muelle, diciéndole adiós.

—¡Querido papá! —gritó Bella, haciéndole señas con el parasol para que se acercara a un lado, e inclinándose para susurrarle.

—Sí, querida.

—¿Te pegué mucho con aquella horrorosa capota, papá?

—No hay que volver a mencionarlo, querida.

—¿Te pellizqué las piernas, papá?

—Pero con cariño, mi pequeña.

—¿Estás seguro de que me perdonas, papá? ¡Por favor, papá, por favor, perdóname!

Medio riendo, medio llorando, Bella le suplicaba de una manera encantadora; tan deliciosa, tan juguetona, tan natural, que su querúbico padre puso una cara mimosa, como si Bella no hubiera crecido, y le dijo:

—¡Qué ratoncita tan tonta eres!

—Pero me perdonas por eso, y por todo lo demás, ¿verdad, papá?

—Sí, querida.

—¿Y no te sientes solo ni abandonado, marchándote solo, papá?

—¡No, mi vida! ¡Dios te bendiga!

—Adiós, queridísimo papá. ¡Adiós!

—¡Adiós, querida! Llévatela, querido John. ¡Llévatela a casa!

Y así fue como, con Bella apoyándose en el brazo de su marido, regresaron a su casa por un sendero color de rosa que el sol coloreaba para ellos al ponerse. Y es que hay días en la vida en los que la vida y la muerte merecen la pena. ¡Y qué hermosa es esta canción, y este amor, este amor, este amor que hace girar el mundo!