El Basurero de Oro cae en malas compañías

¿Se equivocaba la brillante y perspicaz inteligencia de Bella Wilfer, o el Basurero de Oro estaba pasando por la prueba del crisol y no daba más que escoria? Las malas noticias viajan deprisa. Pronto lo veremos con detalle.

La misma noche de la feliz celebración, ocurrió algo que Bella siguió atentamente con sus ojos y oídos. En una de las alas de la mansión de los Boffin había una estancia que se conocía como la habitación del señor Boffin. Mucho menos imponente que el resto de la casa, era mucho más confortable, pues la rodeaba un cierto aire acogedor y hogareño, que el despotismo tapizador había reducido a ese enclave al oponerse de manera inexorable a las súplicas de misericordia del señor Boffin para que respetara los demás aposentos. Así, aunque se trataba de una habitación de ubicación modesta —sus ventanas daban a la antigua esquina de Silas Wegg— y carecía de pretensiones de terciopelo, satén o dorados, había alcanzado una posición doméstica análoga a la de un cómodo batín o un par de zapatillas; y cada vez que la familia deseaba disfrutar de una velada especialmente agradable junto a la lumbre, la disfrutaban, como si fuera una institución imprescindible, en la habitación del señor Boffin.

Cuando Bella regresó aquella noche, le dijeron que el señor y la señora Boffin estaban en esa habitación. Al entrar, se encontró también allí al secretario; al parecer, su presencia era oficial, pues estaba de pie con unos documentos en la mano junto a una mesa en la que había unas velas con pantalla, delante de la cual el señor Boffin estaba recostado en su butacón.

—Veo que está ocupado, señor —dijo Bella, indecisa en la puerta.

—En absoluto, querida, en absoluto. Eres de la familia. No te consideramos una visita. Entra, entra. Aquí está la señora, en su sitio de siempre.

La señora Boffin añadió un gesto de asentimiento y una sonrisa de bienvenida a las palabras del señor Boffin, y Bella cogió su libro y se colocó en una silla junto al rincón de la chimenea, al lado de la mesa de costura de la señora Boffin. El señor Boffin estaba colocado en la otra punta.

—Y ahora, Rokesmith —dijo el Basurero de Oro, dando unos fuertes golpes en la mesa para llamar su atención mientras Bella pasaba las páginas de su libro, tan fuertes que esta se sobresaltó—, ¿por dónde íbamos?

—Me estaba diciendo, señor —replicó el secretario, con aire reticente y mirando hacia los demás—, que consideraba que había llegado el momento de fijar mi salario.

—Limítese a llamarlo paga, joven —dijo el señor Boffin con irritación—. ¡Qué diantre! Cuando yo estaba empleado jamás hablé de mi salario.

—Mi paga —se corrigió el secretario.

—Rokesmith, no será una persona orgullosa, espero —comentó el señor Boffin, mirándolo de soslayo.

—Espero que no, señor.

—Porque yo nunca lo fui, cuando era pobre —dijo el señor Boffin—. La pobreza y el orgullo no casan bien. No lo olvide. ¿Cómo van a casar bien? Y es lógico. Un hombre, si es pobre, no tiene nada de qué enorgullecerse. Es absurdo.

Con una leve inclinación de cabeza, y una expresión de cierta sorpresa, el secretario pareció asentir al formar las sílabas de la palabra «absurdo» en los labios.

—Y ahora, en referencia a la paga —dijo el señor Boffin—. Siéntese.

El secretario se sentó.

—¿Por qué no se ha sentado antes? —preguntó el señor Boffin, desconfiado—. Espero que no fuera orgullo. Pero, respecto a esa paga, ahora que he entrado en materia, digo que sean doscientos al año. ¿Qué le parece? ¿Lo considera suficiente?

—Gracias. Es una propuesta justa.

—No niego —estipuló el señor Boffin— que podría ser más que suficiente. Y le diré por qué, Rokesmith. Un hombre rico, como yo, debe considerar el precio de mercado. Al principio no lo contemplé tanto como debería; pero desde entonces he tratado con otros hombres adinerados. No debo hacer subir el precio de mercado solo porque para mí el dinero no sea importante. Una oveja vale tanto en el mercado, y es el precio que debo pagar, y no más. Un secretario vale tanto en el mercado, y eso es lo que debo pagar, y no más. No obstante, en su caso, no me importa hacer una excepción.

—Señor Boffin, es usted muy bueno —replicó el secretario haciendo un esfuerzo.

—Entonces fijaremos la cifra en doscientos al año —dijo el señor Boffin—. Resuelto el asunto del dinero. Ahora, no debe haber malentendido alguno en relación a lo que compro por doscientos al año. Si pago por una oveja, la compro entera. De igual modo, si pago por un secretario, lo compro entero.

—En otras palabras, ¿compra todo mi tiempo?

—Desde luego que sí. Aunque tampoco pretendo ocupar todo su tiempo —dijo el señor Boffin—; puede coger un libro un rato cuando no tenga nada mejor que hacer, aunque creo que casi siempre encontrará algo útil que hacer. Pero quiero tenerle a mi disposición. Resulta conveniente que le tenga a todas horas en el edificio. Por tanto, entre el desayuno y la cena, espero encontrarle en la casa.

El secretario asintió

—En el pasado, cuando yo servía —dijo el señor Boffin—, no podía ir y venir cuando se me antojaba, y no espere usted poder ir y venir a su antojo. Últimamente es algo que se ha tomado por costumbre; aunque quizá fue por falta de especificaciones entre nosotros. Ahora, que quede bien especificado, y que sea así. Si quiere salir, pida permiso.

El secretario volvió a asentir. Estaba incómodo y estupefacto, y se le veía un tanto humillado.

—Tendré una campanita —dijo el señor Boffin— colgando de esta habitación para avisarle, y cuando requiera su presencia, la haré sonar. No se me ocurre nada más que decirle en este momento.

El secretario se levantó, recogió sus papeles y se retiró. Los ojos de Bella lo siguieron hasta la puerta, se posaron en el señor Boffin, recostado en su butacón con aire satisfecho, y cayeron sobre el libro.

—He permitido que ese muchacho, ese joven empleado mío —dijo el señor Boffin, recorriendo a pasos la habitación— se creyera por encima de su trabajo. Pero esto se ha acabado. Debo ponerlo en su sitio. Un hombre de dinero tiene un deber con los demás ricos, y no debe perder de vista a sus inferiores.

Bella se dio cuenta de que la señora Boffin estaba incómoda, y que los ojos de esa bondadosa criatura buscaban descubrir en su cara cuánta atención había prestado a su discurso, y qué impresión había causado en ella. Por esa razón, los ojos de Bella se concentraron aún más en su libro, y pasó la página con un aire de profundo interés.

—Noddy —dijo la señora Boffin, tras detener su labor con aire pensativo.

—Querida —replicó el Basurero de Oro, parando en seco su recorrido por el cuarto.

—Perdona que te lo diga, Noddy, ¡pero hay que ver! ¿Esta noche no has sido un poco estricto con el señor Rokesmith? ¿No te ha parecido, aunque fuera un poco, solo un poquitín, que no eras el de siempre?

—Vaya, mujer, espero no haberlo sido —replicó el señor Boffin en tono jovial, incluso jactancioso.

—¿Que esperas no haberlo sido, querido?

—Ahora ya no podemos ser los de siempre, querida. ¿Es que todavía no te has dado cuenta? Si siguiéramos siendo los de siempre, nos robarían y abusarían de nosotros. Los de siempre no eran ricos; los de ahora, sí; esa es la gran diferencia.

—¡Ah! —dijo la señora Boffin, volviendo a interrumpir su labor, espirando larga y lentamente con la mirada en la lumbre—. La gran diferencia.

—Y debemos estar a la altura de esa diferencia —añadió su marido—; debemos estar a la altura del cambio; así debemos estar. Ahora nos toca defendernos contra todo el mundo (pues ahora todos quieren meternos la mano en el bolsillo), y debemos recordar que el dinero crece del dinero, y también todo lo demás.

—Hablando de recordar —dijo la señora Boffin, la labor ya abandonada, la mirada en el fuego y la barbilla apoyada en la mano—, ¿te acuerdas, Noddy, de cuando le dijiste al señor Rokesmith, la primera vez que vino a verte a La Enramada, y le contrataste… te acuerdas de cuando le dijiste que, si hubiera querido el Cielo que John Harmon alcanzara sano y salvo su fortuna, nos habríamos conformado con el montículo que era nuestro legado, y no habríamos deseado el resto?

—Sí, lo recuerdo, señora. Pero entonces no sabíamos lo que era tener el resto. Ya habían llegado nuestros zapatos nuevos, pero aún no nos los habíamos puesto. Pero ahora los llevamos, y debemos caminar en consecuencia.

La señora Boffin volvió a coger su labor, y manejó la aguja en silencio.

—En cuanto a Rokesmith, ese joven empleado mío —dijo el señor Boffin, bajando la voz y mirando hacia la puerta, como si temiera que pudiera oírlo algún fisgón—, con él ocurre lo mismo que con los lacayos. He descubierto que los estrujas o te estrujan ellos a ti. Si no eres dominante con ellos, no se creen que seas mejor que ellos, ni siquiera igual de bueno, después de lo que han oído contar (casi todo mentiras) acerca de tus comienzos. Entre ponerse duro o dejar que se aprovechen de ti no hay término medio; no te quepa duda, señora mía.

Por un instante, Bella se atrevió a mirarle furtivamente bajo sus pestañas, y vio la sombra oscura de la suspicacia, la codicia y el engreimiento cubriendo aquella cara antaño franca.

—De todos modos —dijo el señor Boffin—, esto no es muy entretenido para la señorita Bella. ¿No es así?

Con qué disimulo actuó Bella, mirándolo con un aire pensativo y abstraído, como si estuviera enfrascada en el libro y no hubiera oído una sola palabra.

—¡Caramba! Tiene algo mejor que hacer que escuchar —dijo el señor Boffin—. Eso está bien, eso está bien. Sobre todo cuando no necesitas a nadie que te diga cómo has de valorarte, querida.

Ese cumplido la hizo sonrojarse un poco, y Bella respondió:

—Espero que no me esté llamando engreída, señor.

—En absoluto, querida —dijo el señor Boffin—. Pero considero muy encomiable que, a tu edad, sepas ir al paso de los tiempos, y sepas lo que quieres. Tienes razón. El dinero es lo importante, cariño. El dinero es lo que cuenta. Sacarás dinero de tu belleza, y del dinero que la señora Boffin y yo tendremos el placer de entregarte, y vivirás y morirás rica. ¡Así es como hay que vivir y morir! —dijo el señor Boffin muy satisfecho de sí mismo—. ¡Ri-co!

Apareció una expresión de pesar en la cara de la señora Boffin cuando, tras mirar la de su marido, se volvió hacia su hija adoptiva y le dijo:

—No le hagas caso, Bella.

—¿Eh? —exclamó el señor Boffin—. ¡Qué! ¿Que no me haga caso?

—No quería decir eso —repuso la señora Boffin con gesto de preocupación—. Me refiero a que no te creas que ha dejado de ser bueno y generoso, Bella, pues es el mejor de los hombres. No, debo decirlo, Noddy. Siempre eres el mejor de los hombres.

Lo manifestó como si él fuera a protestar: cosa que desde luego no pensaba hacer.

—Y en cuanto a ti, Bella —dijo la señora Boffin, aún con esa expresión apenada—, te tiene tanto cariño, a pesar de lo que diga, que ni tu propio padre siente tanto interés por ti ni está tan contento contigo.

—¡De lo que diga! —exclamó el señor Boffin—. ¡A pesar de lo que diga! Bueno, pues lo digo sin tapujos. Dame un beso de buenas noches, mi querida niña, y deja que te confirme lo que dice esta mujer. Te quiero mucho, querida, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y tú y yo nos encargaremos de que seas rica. Pues tu belleza (y tienes algo de razón al ser vanidosa, querida, aunque no lo eres, que lo sepas) vale dinero, y te hará ganar dinero. Y el dinero que tendrás, valdrá más dinero, y también harás más dinero con él. Tienes una bola de oro a tus pies. Buenas noches, querida.

Pero Bella no acababa de estar tan contenta como esperaba con esa certeza y esa perspectiva. De alguna manera, cuando rodeó con los brazos el cuello de la señora Boffin y le dijo «Buenas noches», la cara aún angustiada de aquella mujer y su evidente deseo de excusar a su marido le transmitieron la sensación de que ella tampoco valía gran cosa. «¿Qué necesidad tiene de disculparlo? —se dijo Bella, sentada en su habitación—. Lo que él ha dicho era muy sensato, estoy segura, y muy cierto, desde luego. No es más que lo que yo me repito a menudo. ¿Es que acaso no me gusta? No, no me gusta, y, aunque él sea mi generoso benefactor, le desprecio por decirlo. Entonces dime —dijo ahora Bella, planteándose seriamente la cuestión delante del espejo—, ¿qué quieres decir realmente con esto, bestezuela incoherente?»

El espejo mantuvo un discreto silencio subordinado cuando ella le solicitó una explicación, y Bella se fue a la cama con una fatiga en su espíritu mayor que la fatiga por la falta de sueño. Y de nuevo, por la mañana, buscó la nube, y la condensación de esa nube, sobre la cara del Basurero de Oro.

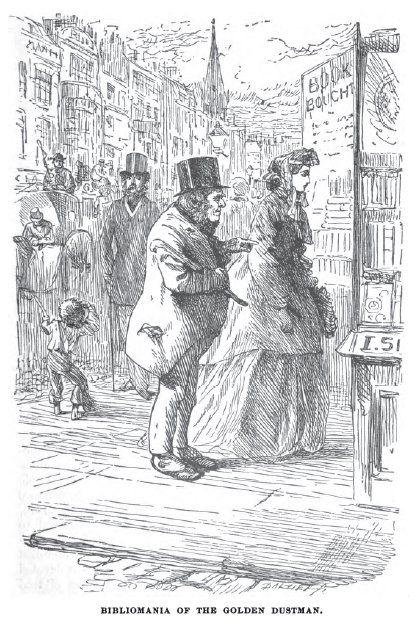

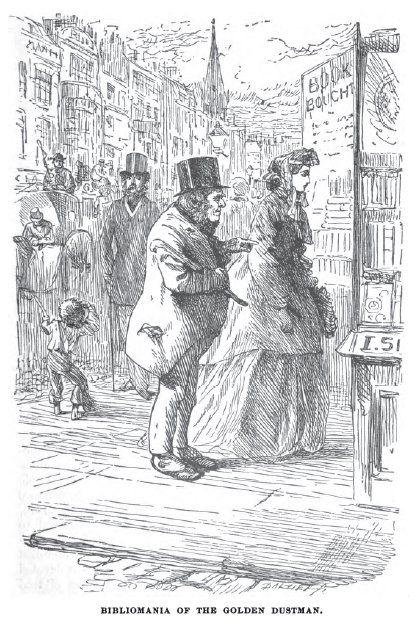

En aquella época, había comenzado a ser la compañera habitual del señor Boffin cuando por la mañana este se iba de callejeo, y fue en esa época cuando él la hizo partícipe de una curiosa afición. Como el señor Boffin se había pasado la vida trabajando duro dentro de un triste recinto cerrado, le encantaba como a un niño mirar escaparates. Había sido una de las primera novedades y placeres de su libertad, y también le encantaba a su esposa. Durante muchos años, solo habían salido a pasear por Londres los domingos, cuando las tiendas estaban cerradas; y cuando todos los días de la semana se convirtieron en festivos, experimentaron un gran placer recorriendo la variedad, fantasía y belleza que se exhibía en los escaparates, y que parecía inagotable. Como si las calles principales fueran un gran teatro y la obra les resultara nueva (igual que a unos niños), el señor y la señora Boffin, desde que Bella se instalara en su casa, se habían colocado siempre en la primera fila, encantados con todo lo que veían y aplaudiendo vigorosamente. Pero ahora el interés del señor Boffin se centraba en las librerías; y sobre todo —pues eso, en sí mismo, no habría sido gran cosa— en una clase excepcional de libros.

—Mira, querida —solía decir el señor Boffin, reteniendo a Bella del brazo en los escaparates de los libreros—, tú sabes leer de corrido, y además de unos ojos bonitos tienes buena vista. Ahora, fíjate bien, querida, y dime si ves algún libro que trate de avaros.

Cada vez que Bella veía un libro de ese tema, el señor Boffin entraba como una flecha al instante y lo compraba. Y no obstante, como si no hubiese encontrado ninguno, buscaban otra librería, y el señor Boffin decía:

—Y ahora fíjate bien, querida, a ver si ves alguna Vida de avaros, o algún libro parecido; vidas de personajes singulares que hayan sido avaros.

Bella, siguiendo sus indicaciones, examinaba el escaparate con la mayor atención, mientras el señor Boffin examinaba la cara de ella. En cuanto ella identificaba cualquier libro titulado Vidas de personajes excéntricos, Anécdotas de personajes extraños, Anales de individuos extraordinarios, o algo parecido, el semblante del señor Boffin se iluminaba, y al instante entraba como una flecha y lo compraba. Tanto daban el tamaño, el precio y la calidad. Cualquier libro que prometiera la biografía de un avaro, el señor Boffin lo adquiría sin dilación y se lo llevaba a casa. Cuando un librero le informó de que una parte del Registro anual de sucesos se dedicaba a «Personajes», el señor Boffin enseguida compró toda la serie de tan ingeniosa compilación, y se la fue llevando a casa poco a poco, transportando un volumen Bella y tres él. Tardaron dos semanas en completar esta labor. Cuando acabaron, el apetito de avaros que sentía el señor Boffin se había avivado en lugar de saciarse, y se pusieron a buscar de nuevo.

Muy pronto ya no hizo falta decirle a Bella lo que tenía que buscar, y entre ambos quedó acordado que ella siempre buscaría Vidas de avaros. Una mañana tras otra vagaban por la ciudad en busca de algo tan singular. Como la literatura avárica no es abundante, la proporción de éxitos y fracasos era de uno a cien; sin embargo, el señor Boffin nunca se cansaba, y mostraba tanta avaricia hacia los avariciosos como al principio. Lo curioso es que Bella nunca viera los libros por la casa, ni oyera la menor referencia a su contenido por parte del señor Boffin. Parecía guardar a sus avaros igual que guardaba el dinero. Igual de codiciosos que habían sido ellos con el dinero, escondiéndolo en secreto, lo era él con ellos, escondiéndolos también en secreto. Pero también era a todas luces evidente, y a Bella no se le pasaba por alto que, a medida que iba adquiriendo esas tristes biografías con el mismo ardor con que don Quijote había buscado sus libros de caballerías, comenzaba a gastar el dinero con más comedimiento. Y a menudo, cuando salía de una tienda con algún nuevo relato sobre uno de esos lamentables lunáticos, Bella casi retrocedía asustada al oír la risita seca y ladina con la que la cogía del brazo de nuevo y se alejaban. No parecía que la señora Boffin estuviera al corriente de esa afición. Él no aludía a ella, exceptuando en sus paseos matinales, cuando él y Bella estaban solos; y Bella, en parte bajo la impresión de que él daba por sentado que se trataba de un secreto entre ambos, y en parte al recordar la angustiada cara de la señora Boffin aquella noche, mantenía la misma reserva.

Mientras todo esto tenía lugar, la señora Lammle descubrió que Bella ejercía una fascinante influencia sobre ella. Los Lammle, a quien los habían presentado los queridos Veneering, visitaban a los Boffin en todas las grandes ocasiones, y la señora Lammle todavía no había previsto esa fascinación; pero se dio cuenta de ella de golpe. Era algo de lo más extraordinario (le dijo a la señora Boffin); era tontamente susceptible al influjo de la belleza, aunque no era solo eso; nunca había podido resistirse a la elegancia natural en el trato, aunque no era solo eso; era más que eso, y la verdad es que no existía nombre alguno que describiera hasta qué punto la cautivaba esa encantadora muchacha.

Cuando a la encantadora muchacha esas palabras le fueron repetidas por la señora Boffin (que se sentía orgullosa de que admirasen a Bella, y habría hecho cuanto fuera por complacerla), naturalmente consideró a la señora Lammle una mujer de gusto y discernimiento. Al responder a esos sentimientos mostrándose muy simpática con la señora Lammle, esta tuvo la ocasión de aprovechar la oportunidad, pues la fascinación se hizo recíproca, aunque siempre con un aire de mayor sobriedad por parte de Bella que por parte de la entusiasta Sophronia. Aunque estaban tanto tiempo juntas que, durante ese intervalo, el carruaje de los Boffin llevaba más a menudo a la señora Lammle que a la señora Boffin: algo que en absoluto provocó los celos de esa bondadosa alma, que comentaba plácidamente:

—La señora Lammle es una compañía más joven que yo, y caramba, va más a la moda.

Pero entre Bella Wilfer y Georgiana Podsnap había una diferencia, entre otras muchas: que no había peligro de que Alfred cautivara a Bella, pues esta desconfiaba de él y le tenía aversión. De hecho, era tan aguda y tan perspicaz que no tardó en desconfiar también de la esposa de Alfred, aun cuando su boba vanidad y testarudez empotraran ese recelo en un rincón de su mente y allí lo dejaran.

Como amiga, la señora Lammle tenía un gran interés en que Bella hiciera una buena boda. La señora Lammle decía, de manera frívola, que debía enseñarle a la hermosa Bella qué clase de ricos individuos tenían a su disposición ella y Alfred, y que estos caerían a sus pies como esclavos. En cuanto se presentó la ocasión, la señora Lammle convocó a esos caballeros febriles, jactanciosos e indefiniblemente disolutos que siempre entraban y salían de la City por cuestiones de la Bolsa y Grecia, España, la India y México, a la par y con prima y con descuento a tres cuartos y a siete octavos. Quienes, con sus agradables modales, homenajeaban a Bella como si esta fuera un compuesto de chica guapa, caballo de pura raza, vehículo bien construido y pipa singular. Pero sin el menor efecto, aun cuando se pusieran en la balanza los atractivos del señor Fledgeby.

—Me temo, Bella —dijo un día la señora Lammle, mientras iban en el carruaje—, que vas a ser muy difícil de complacer.

—No espero que nadie me complazca, querida —dijo Bella, con un lánguido giro de ojos.

—Realmente, cariño —replicó Sophronia, negando con la cabeza y poniendo su mejor sonrisa—, no será fácil encontrar a un hombre digno de tus atractivos.

—La cuestión no es encontrar un hombre —dijo Bella con frialdad—, sino una buena posición.

—Querida —contestó la señora Lammle—, tu prudencia me deja de una pieza. ¿Dónde has estudiado la vida tan bien? Tienes razón. En casos como el tuyo, el objetivo es una buena posición. Después de haber vivido en casa de los Boffin, no puedes bajar de categoría, y, por si tu belleza sola no fuera suficiente, es de suponer que el señor y la señora Boffin te…

—¡Oh! Ya lo han hecho —la interrumpió Bella.

—¡No! ¿De verdad ya lo han hecho?

Bella, un tanto molesta con la sospecha de haber hablado precipitadamente, y también plantando cara a su propia irritación, decidió no ceder.

—Es decir —explicó—, me han dicho que van a darme una dote en cuanto que hija adoptiva, si se refiere a eso. Pero no lo mencione.

—¡Mencionarlo! —replicó la señora Lammle, como si con el mero hecho de sugerir esa imposibilidad hubiese herido sus sentimientos—. ¡Men-cio-nar-lo!

—No me importa contárselo, señora Lammle… —comenzó Bella de nuevo.

—Querida, llámame Sophronia, o yo no podré llamarte Bella.

Con un breve e insolente «¡Oh!», Bella obedeció:

—¡Oh!… Sophronia… entonces… no me importa decirte, Sophronia, que estoy convencida de que no tengo corazón, como suele decirse; y que creo que esas cosas son absurdas.

—¡Una chica valiente! —murmuró la señora Lammle.

—Por lo que no pretendo que me guste —prosiguió Bella—; excepto en el aspecto que he mencionado. Por lo demás, me es indiferente quien sea.

—Pero no puedes evitar gustar a los demás, Bella —dijo la señora Lammle, dirigiéndole una maliciosa mirada y su mejor sonrisa—. No puedes evitar que tu marido te admire y esté orgulloso de ti. Puede que te dé igual que te guste, y a lo mejor te da igual gustarle a él, pero en la cuestión de gustar no tienes la última palabra: no tienes más remedio que gustar, aunque no quieras; por lo que la cuestión es por qué no encontrar a uno que también te guste a ti, si puedes.

Tan excesivo fue el halago que llevó a Bella a demostrarse que ella gustaba aunque no quisiera. No la abandonaba el recelo de estar obrando mal —aunque tenía un vago presentimiento de que todo eso podía acarrear algún perjuicio, poco imaginaba las consecuencias que traería en realidad—, pero de todos modos prosiguió con sus confidencias.

—No me hables de gustar sin pretenderlo —dijo Bella—. Ya he tenido bastante de eso.

—¿Sí? —exclamó la señora Lammle—. ¿Ya se han visto corroboradas mis palabras?

—Es igual, Sophronia, no hablemos más del asunto. No me preguntes.

El evidente significado de eso era «Pregúntame», y la señora Lammle hizo lo que le solicitaban.

—Cuéntamelo, Bella. Vamos, querida. ¿Qué irritante lapa se ha visto atraída hacia tus encantadoras faldas, y cuán difícil ha sido sacudírtela?

—Irritante, sin duda —dijo Bella—, ¡y no es una lapa para estar orgullosa! Pero no me preguntes.

—¿He de adivinarlo?

—Nunca lo adivinarías. ¿Qué dirías de nuestro secretario?

—¡Querida! ¡El secretario ermitaño, que sube y baja sigiloso por las escaleras de atrás, y a quien nunca se le ve!

—Acerca de si sube y baja sigiloso por las escaleras de atrás —dijo Bella con sumo desdén—, lo único que sé es que no es cierto; y en cuanto a que nunca se le vea, me contentaría con no haberle visto nunca, aunque es tan visible como tú. Pero le gusto (por mis pecados), y tuvo la presunción de decírmelo.

—¡No es posible que ese hombre se te haya declarado, Bella!

—¿Estás segura de ello, Sophronia? —dijo Bella—. Pues yo no. De hecho, estoy segura de lo contrario.

—Ese hombre ha de estar loco —dijo la señora Lammle, con una suerte de resignación.

—Parecía estar en su sano juicio —replicó Bella, echando la cabeza hacia atrás—, y tenía mucho que decir. Le dije lo que pensaba de su declaración y su conducta, y le hice marcharse. Naturalmente, todo esto ha sido muy molesto para mí, y muy desagradable. No obstante, ha permanecido en secreto. Lo que me recuerda, Sophronia, que he acabado contándote un secreto, y que confío en que no se lo menciones a nadie.

—¡Mencionarlo! —repitió la señora Lammle, con la misma afectación de antes—. ¡Mencionarlo!

Esta vez Sophronia lo decía tan en serio que le pareció necesario inclinarse hacia Bella y darle un beso. Un beso de Judas, pues pensaba, mientras aún le apretaba la mano a Bella tras el beso: «Después de lo que me has contado, chica despiadada y con la vanidad hinchada por ese bobo de basurero que te adora, no tengo por qué apiadarme de ti. Si mi marido, que es quien me ha mandado, acaba tramando algún plan del que seas la víctima, desde luego no pienso volver a entrometerme». En esos mismos momentos, Bella pensaba: «¿Por qué siempre estoy en guerra conmigo misma? ¿Por qué le he contado, como si me obligaran, lo que todo el rato sabía que debía callarme? ¿Por qué me hago amiga de esta mujer que tengo al lado, a pesar de los susurros en su contra que oigo en mi corazón?».

Como siempre, cuando llegó a casa y le planteó esas preguntas al espejo, este no contestó. Quizá, de haber consultado a mejor oráculo, el resultado habría sido más satisfactorio; pero no lo hizo, y las consecuencias avanzaron por el camino que se abría ante ellas.

Bella sentía mucha curiosidad por un punto relacionado con la vigilancia que mantenía sobre el señor Boffin, y era si el secretario, al igual que ella, también lo vigilaba, y seguía de cerca el cambio indudable y gradual que operaba en él. Las escasas palabras que intercambiaba con el señor Rokesmith no le permitieron averiguarlo. La comunicación existente ahora entre ambos nunca iba más allá de conservar las apariencias delante del señor y la señora Boffin; y si Bella y el secretario por casualidad se quedaban a solas, él de inmediato se retiraba. Ella consultaba la expresión de él siempre que podía hacerlo sin ser vista, mientras cosía o leía, pero le resultaba impenetrable. A él se le veía muy apagado; pero mantenía un gran dominio de los rasgos de su cara, y, cada vez que el señor Boffin le hablaba en presencia de ella, o cada vez que este se ponía en evidencia, la cara del secretario permanecía tan inalterable como un muro. Un ceño levemente arrugado, que no expresaba nada más que una atención casi mecánica, y un fruncimiento de los labios, que quizá trataba de impedir la aparición de una sonrisa desdeñosa: eso era lo que veía de la mañana a la noche, un día tras otro, una semana tras otra, monótono, invariable, inmutable como en una escultura.

Lo peor de todo fue que, sin que ella se diera cuenta —y de la manera más irritante, tal como Bella se quejaba ante sí misma a su manera impetuosa—, aquel observar al señor Boffin conllevaba observar continuamente al señor Rokesmith. «¿Es que eso no provocará la menor expresión en él? ¿Es posible que eso no le cause la menor impresión?» Esas eran las preguntas que Bella se planteaba, a menudo tantas veces al día como horas tiene este. Imposible saberlo. Siempre la misma cara pétrea.

«¿Puede ser tan vil como para vender su mismísima naturaleza por doscientas libras al año? —se decía Bella. Y a continuación—: ¿Y por qué no? Es solo una cuestión de precio, igual que con los que le rodean. Yo también vendería la mía, si sacara lo bastante por ella». Y así volvía a la guerra que se libraba en su interior.

Una suerte de ilegibilidad, aunque de tipo distinto, se iba instalando en la cara del señor Boffin. Su expresión simple de antaño se veía enmascarada por una astucia que asimilaba incluso su buen humor. Su mismísima sonrisa era maliciosa, como si hubiera estudiado las sonrisas de los retratos de sus avaros. Aparte de algún esporádico arrebato de impaciencia, o de alguna grosera afirmación de quién mandaba en aquella casa, su buen humor permanecía con él, aunque ahora se le juntaba la sórdida aleación de la desconfianza; y aunque sus ojos centellaran y su cara riera, se sentaba abrazándose, como si pretendiese acapararse a sí mismo, y siempre tuviera que estar desasosegado y a la defensiva.

Y entre el prestar atención a aquellas dos caras, y la conciencia de que esa furtiva ocupación también debía dejar alguna señal en la suya, Bella pronto comenzó a pensar que la única cara franca y natural que había entre ellos era la de la señora Boffin. Y eso que ahora se mostraba menos radiante que antaño, pues reflejaba fielmente en su angustia y pesar cada pequeño cambio ocurrido en la cara del Basurero de Oro.

—Rokesmith —dijo el señor Boffin una tarde en que todos se encontraban de nuevo en su habitación, y él y el secretario habían estado repasando unas cuentas—, estoy gastando demasiado dinero. O al menos, usted gasta demasiado en mi nombre.

—Es usted rico, señor.

—No lo soy —dijo el señor Boffin.

Lo brusco de la respuesta equivalía casi a revelarle al secretario que mentía. Pero no cambió la expresión de su cara inmutable.

—Le digo que no soy rico —repitió el señor Boffin—, y no me diga lo contrario.

—¿No es usted rico, señor? —repitió el secretario en un tono mesurado.

—Bueno —replicó el señor Boffin—, si lo soy, es cosa mía. No voy a gastar a este ritmo para complacerle a usted, ni a nadie. Si fuera su dinero, no le gustaría.

—Aun en ese caso imposible, señor, yo…

—¡Contenga su lengua! —dijo el señor Boffin—. Es algo que no debería gustarle en ningún caso. ¡Bueno! No pretendía ser grosero, pero me saca usted de quicio, y, después de todo, yo soy el amo. No era mi intención decirle que contuviera su lengua. Solo que no me contradiga. ¿Ha leído alguna vez la vida del señor Elwes?

Por fin se refería a su tema favorito.

—¿El tacaño?

—Ah, la gente lo llamaba tacaño. La gente siempre llama algo a los demás. ¿Ha leído algo sobre él?

—Creo que sí.

—Jamás confesó que fuera rico, y sin embargo me podría haber comprado dos veces. ¿Ha oído hablar alguna vez de Daniel Dancer?

—¿Otro avaro? Sí.

—Y de los buenos —dijo el señor Boffin—, y tenía una hermana digna de él. Jamás se denominaron ricos. De haberse llamado ricos, probablemente no lo hubieran sido tanto.

—Vivieron y murieron de manera miserable. ¿No es así, señor?

—No que yo sepa —dijo el señor Boffin de manera cortante.

—Entonces no son los avaros a los que me refiero. Esos abyectos desgraciados…

—No los insulte, Rokesmith —dijo el señor Boffin.

—… Ese hermano y esa hermana ejemplares… vivieron en la más asquerosa y repugnante degradación.

—Vivieron a su aire —dijo el señor Boffin—, y supongo que no podían haber hecho más aunque hubiesen gastado su dinero. De todos modos, no pienso tirar el mío. Reduzca los gastos. La cuestión es que no está en casa lo suficiente, Rokesmith. Hay que prestar una atención constante a cualquier minucia, o algunos acabaremos muriendo en el asilo de pobres.

—Lo mismo que pensaban las personas que ha citado —observó el secretario sin inmutarse—, si no recuerdo mal, señor.

—Y eso es muy meritorio por su parte —dijo el señor Boffin—. ¡Demuestra que eran muy independientes! Pero ahora olvídese de ellos. ¿Ha dado ya aviso de que deja sus habitaciones?

—Tal como me indicó, he dado aviso, señor.

—Le diré lo que tiene que hacer —dijo el señor Boffin—. Pague el alquiler del trimestre… pague el alquiler del trimestre, al final será lo más barato, y múdese aquí enseguida, así estará siempre en casa, día y noche, y podrá reducir los gastos. Cóbreme a mí el alquiler del trimestre, y ya lo ahorraremos de otra parte. Tiene usted unos bonitos muebles, ¿verdad?

—Los muebles de mis habitaciones son míos.

—Entonces no hará falta comprarle ninguno. Por si se le pasa por la cabeza —dijo el señor Boffin, con su peculiar astucia—, por si, de tan honorablemente independiente como es, se le ocurriera aliviar su conciencia traspasándome la propiedad de esos muebles como compensación por el pago de ese alquiler del trimestre, bueno, pues alivie esa conciencia, alíviela. No se lo pido, pero no me interpondré si considera que debe hacerlo. En cuanto a su habitación, elija cualquiera de las habitaciones vacías que hay en el piso de arriba.

—Cualquier habitación vacía servirá —dijo el secretario.

—Escoja la que quiera —dijo el señor Boffin—, y serán entre ocho y diez chelines semanales añadidos a sus ingresos. No se lo deduciré; espero que me lo compense generosamente reduciendo los gastos. Y ahora, si me trae una luz, vendré a su despacho y escribiremos un par de cartas.

Mientras tenía lugar ese diálogo, Bella había observado tales señales de pesadumbre en el rostro transparente y generoso de la señora Boffin que no tuvo valor para seguir contemplándolo cuando quedaron a solas. Fingiendo estar inmersa en su bordado, manejó la aguja hasta que su laboriosa mano se vio detenida por la de la señora Boffin, que se le posó encima. Cediendo al tacto, sintió que llevaban su mano hasta los labios de aquella alma bondadosa, y sintió una lágrima cayendo en ella.

—¡Oh, mi amado esposo! —dijo la señora Boffin—. Qué duro se hace verle y oírle. Pero, mi querida Bella, créeme si te digo que, a pesar de todos los cambios que ha sufrido, es el mejor de los hombres.

El señor Boffin regresó en el momento en que Bella había cogido la mano de su esposa para confortarla.

—¿Cómo? —dijo, asomando desconfiado por la puerta—. ¿Qué te está diciendo?

—Tan solo le elogia, señor —dijo Bella.

—¿Elogiarme? ¿Estás segura? ¿No me censura por defenderme de esa pandilla de saqueadores que me chuparían hasta el último chelín? ¿No me censura por querer hinchar un poco la alcancía?

Se acercó hasta ellas, y su esposa apoyó las manos entrelazadas en uno de los hombros de él, al tiempo que negaba con la cabeza.

—¡Bueno, bueno, bueno! —la instó el señor Boffin, en un tono no exento de cariño—. No te pongas así, mujer.

—Es que no soporto verte así, querido.

—¡Tonterías! Recuerda que ya no somos los de siempre. Recuerda que los estrujas o te estrujan ellos a ti. Recuerda que el dinero engendra dinero. No te preocupes, Bella, hija mía; y no lo dudes. Cuanto más ahorre, más tendrás tú.

Bella se dijo que era una suerte que la señora Boffin reflexionara con su cariñoso rostro apoyado en el hombro de su marido; pues había una taimada luz en los ojos del señor Boffin al pronunciar esas palabras que parecía arrojar una desagradable iluminación sobre el cambio ocurrido en él, afeándolo moralmente aún más.