Un nuevo aspecto de un respetado amigo

En la tarde de ese mismo neblinoso día, cuando la persiana amarilla de Pubsey and Co. ya se había cerrado para clausurar la jornada, Riah el judío se adentraba de nuevo en Saint Mary Axe. Pero esta vez no llevaba ninguna bolsa, ni le guiaba ningún asunto de su amo. Cruzó London Bridge y regresó a la orilla de Middlesex por Westminster Bridge, y así, caminando siempre entre la niebla, llegó hasta la puerta de la modista de muñecas.

La señorita Wren lo esperaba. La vio a través de la ventana, a la luz de su escasa lumbre —cuidadosamente cubierta de ceniza húmeda para que durara más y se consumiera menos cuando ella estaba fuera—, esperándolo sentada con la capota puesta. Riah dio un golpecito al cristal y ella salió de las solitarias cavilaciones en que se hallaba. Fue a abrirle, ayudándose en los escalones con su pequeña muleta.

—¡Buenas tardes, madrina! —dijo la señorita Jenny Wren.

El anciano se echó a reír y le ofreció el brazo para que se apoyara.

—¿No quiere entrar a calentarse, madrina? —preguntó la señorita Jenny Wren.

—No si estás ya a punto, querida Cenicienta.

—¡Bien! —exclamó la señorita Wren, encantada—. ¡Ahora sí que ES usted un anciano chico listo! Si en este establecimiento repartiéramos premios (pero solo tenemos boletos sin premio), ganaría la primera medalla de plata por levantarme tan rápidamente.

Mientras hablaba, la señorita Wren sacó del cerrojo la llave de la puerta de la casa y se la metió en el bolsillo, a continuación la cerró enérgicamente y la empujó para ver si estaba bien cerrada. Satisfecha con la seguridad de su morada, posó una mano en el brazo que le ofrecía el anciano y se dispuso a servirse de la muleta con la otra. Pero la llave era un instrumento de tan grandes proporciones que antes de ponerse en marcha Riah se ofreció a llevársela.

—¡No, no, no! Yo misma la llevaré —contestó la señorita Wren—. Voy terriblemente escorada, y si la almaceno en el bolsillo equilibro la nave. Y le confesaré un secreto, madrina, llevo la llave en el lado que queda más alto, a propósito.

Dicho eso emprendieron la marcha a través de la niebla.

—Sí, madrina, ha sido muy aguda al comprenderme —prosiguió la señorita Wren con gran aprobación—. ¡Pero ya ve, es usted el hada madrina de los libros de cuentos! Se parece tan poco a los demás… Como si acabara de adoptar esta forma, en este momento, con algún fin bondadoso. ¡Vaya! —exclamó la señorita Jenny, acercando su cara a la del anciano—. Veo sus rasgos, madrina, detrás de esa barba.

—¿Llega tu fantasía a que yo pueda transformar otros objetos, Jenny?

—¡Bueno! ¡Ya lo creo! Solo con que me pidiera el bastón y golpeara este trozo de acera, esta sucia piedra que pisan mis pies, aparecería una carroza y seis caballos. ¡Se lo digo yo! Creámonoslo.

—Con todo mi corazón —replicó el anciano.

—Le diré lo que quiero pedirle, madrina. Quiero pedirle que sea tan amable de darle un golpecito a mi niño y cambiarlo de pies a cabeza. ¡Mi niño ha sido últimamente tan, tan malo! Me vuelve loca de preocupación. En diez días no ha pegado ni golpe. Ha tenido ataques de pánico, y se imaginaba que cuatro hombres cobrizos vestidos de rojo querían arrojarlo a un horno en llamas.

—Pero eso es peligroso, Jenny.

—¿Peligroso, madrina? Ese niño malo siempre es peligroso, más o menos. En este mismo momento podría estar incendiando la casa. —Y al decirlo la criatura volvió la cabeza para mirar al cielo—. ¡No sé cómo la gente quiere tener hijos! No sirve de nada zarandearlos. Al mío lo he zarandeado hasta marearme. «¿Por qué no cumples con los mandamientos y honras a tus padres, chico travieso?», le he dicho cada vez. Pero solo gimotea y se me queda mirando.

—¿Qué te gustaría cambiar, después de él? —preguntó Riah, con una voz compasiva y juguetona.

—A fe mía, madrina, que me temo que después he de ser egoísta, y hacer que me ponga mejor de la espalda y las piernas. Es poca cosa para sus poderes, madrina, pero es mucho para una pobre criatura débil y dolorida.

No había queja en sus palabras, aunque no eran menos conmovedoras por ello.

—¿Y luego?

—Sí, y luego… ya sabe, madrina. Los dos subiremos a un coche de seis caballos para ir a ver a Lizzie. Esto me recuerda, madrina, que tengo que hacerle una pregunta importante. Es usted todo lo sabia que se puede ser (al haber sido educada por las hadas), y podrá decirme lo siguiente: ¿es mejor tener algo bueno y perderlo, o no haberlo tenido nunca?

—Explícate, ahijada.

—Me siento mucho más sola y desamparada sin Lizzie de lo que me sentía antes de conocerla.

(Tenía lágrimas en los ojos al decirlo).

—Casi todo el mundo tiene algún compañero amado que desaparece de su vida —dijo el judío—. De mi vida han desaparecido mi esposa, una hermosa hija y un hijo que prometía mucho. Pero fue felicidad.

—¡Ah! —dijo la señorita Wren con aire reflexivo, ni mucho menos convencida, y cortando la exclamación con esa hachita afilada que tenía—. Entonces le diré por qué cambio es mejor que empiece, madrina. Es mejor que cambie el Es por un Fue y el Fue por un Es, y los deje así.

—¿Eso sería lo mejor en tu caso? ¿Acaso entonces no sufrirías siempre?

—¡Exacto! —exclamó la señorita Wren con otro golpe afilado—. Me ha hecho más sabia, madrina. No —añadió, levantando la barbilla y los ojos de aquella manera tan curiosa—, tampoco hace falta que sea una madrina maravillosa para conseguirlo.

Mientras así hablaban, y tras cruzar Westminster Bridge, atravesaron el terreno que hacía poco había atravesado Riah, y una zona que no conocía; y cuando volvieron a cruzar el Támesis por London Bridge, siguieron río abajo, sin abandonar ese rumbo, por donde había aún más niebla.

Pero anteriormente, mientras caminaban, Jenny había hecho desviarse a su venerable amigo hacia una tienda de juguetes magníficamente iluminada y había dicho:

—¡Mírelas! ¡Todas son obra mía!

Se refería a un deslumbrante semicírculo de muñecas ataviadas con todos los colores del arco iris, vestidas para presentarse en la corte, para ir al baile, para salir en carruaje, para montar a caballo, para salir a caminar, para acudir a su boda, para ayudar a otras muñecas a casarse, para todos los acontecimientos alegres de la vida.

—¡Son preciosas, preciosas! —dijo el anciano con una palmada—. ¡Qué espléndido gusto!

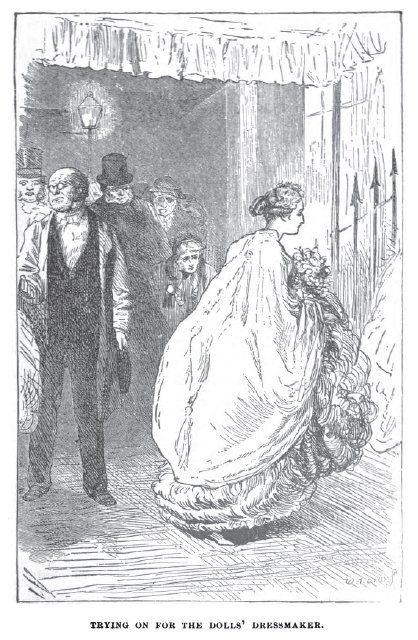

—Me alegro de que le gusten —replicó la señorita Wren, orgullosa—. Pero lo divertido, madrina, es cómo hago para que esas grandes damas se prueben mis vestidos. Aunque es la parte más difícil de mi profesión, y lo sería aun cuando mi espalda no estuviera tan mal y no me flojearan las piernas.

Riah la miró sin comprender lo que quería decir.

—Válgame Dios, madrina —dijo la señorita Wren—. Tengo que patearme la ciudad a todas horas. Si todo consistiera en quedarme sentada en mi banco de trabajo y cortar y coser, sería un trabajo relativamente fácil; pero es tener que ir a probarles lo que me agota.

—¿Cómo, el ir a probarles? —preguntó Riah.

—¡Qué madrina tan estúpidamente soñadora es, después de todo! —replicó la señorita Wren—. Fíjese. Hay una recepción en la corte, o una celebración en el Parque, o una exposición, o una fiesta, o lo que quiera. Muy bien. Me escabullo entre la multitud y miro a mi alrededor. Cuando veo una señora que me sirve perfectamente, exclamo «¡Usted me irá bien, querida!», y me fijo especialmente en ella, y me voy corriendo a casa y le saco el patrón y la hilvano. Otro día, aparezco de nuevo para probarle, y entonces me vuelvo a fijar bien en ella. A veces parece decirme sin tapujos «¡Esa criaturita me está mirando!», y a veces le gusta y a veces no, pero son más las veces en que le gusta. Pero lo único que yo me repito todo el tiempo es «Tengo que vaciar un poco por aquí, tengo que bajar un poco de allá», y la convierto en mi total esclava, haciendo que se pruebe el vestido de mi muñeca. Las fiestas nocturnas son para mí el trabajo más duro, porque solo hay una puerta desde la que se pueda ver bien, y con tanto ir cojeando entre las ruedas de los carros y las patas de los caballos, no me extrañaría que algún día me atropellaran. No obstante, ahí las tengo, igual que siempre. Cuando salen todas presumidas del carruaje para entrar en el vestíbulo, y distinguen mi fisonomía asomando de detrás del capote de un policía en los días de lluvia, diría que piensan que las miro con asombro y admiración con el corazón y los ojos, pero ¡qué poco se imaginan que trabajan para mis muñecas! Una tal lady Belinda Whitrose, por ejemplo. Una noche la hice trabajar para mí a doble turno. Le dije cuando salió del carruaje «¡Usted me irá bien, querida!», y me fui corriendo a casa y le saqué el patrón y lo hilvané. Pero volví, y esperé detrás de los hombres que llamaban a los carruajes. Y además era una noche muy mala. Al final, «¡El carruaje de lady Belinda Whitrose! ¡Lady Belinda Whitrose está bajando!», y la hice probarse… y no fue fácil… antes de que se sentara. Lady Belinda es esa que cuelga de la cintura, la que está demasiado cerca de la luz de gas para ser de cera, con los pies hacia dentro.

Cuando llevaban un rato caminando cerca del río, Riah preguntó cómo llegar hasta una taberna denominada Los Seis Alegres Mozos de Cuerda. Siguiendo las indicaciones que les dieron, después de pararse dos o tres veces sin saber por dónde tirar, y de mirar a su alrededor un tanto perplejos, llegaron a la puerta de los dominios de la señorita Abbey Potterson. Una mirada a través de la parte acristalada de la puerta les reveló los esplendores del bar, y a la propia señorita Abbey, sentada en su acogedor trono, leyendo el periódico. A ella se presentaron respetuosamente.

Apartando los ojos del periódico, y quedándose inmóvil con la expresión en suspenso, como si tuviese que acabar el párrafo a medias antes de emprender cualquier otra actividad, la señorita Abbey preguntó, con cierta aspereza:

—Veamos, ¿qué desean?

—¿Podríamos ver a la señorita Potterson? —preguntó el anciano, descubriéndose la cabeza.

—No solo podrían, sino que pueden y la están viendo —replicó la posadera.

—¿Podríamos hablar con usted, señora?

En aquel momento, los ojos de la señorita Abbey ya se habían posado en la diminuta figura de Jenny. Para observarla más de cerca, la señorita Abbey dejó a un lado el periódico, se levantó y miró por encima de la media puerta del bar. La muleta parecía suplicar que dejaran entrar y sentarse junto al fuego a su propietaria; así que la señorita Abbey abrió la media puerta y dijo, como si le contestara a la muleta:

—Sí, entre y descanse junto al fuego.

—Me llamo Riah —dijo el hombre, con un gesto cortés—, y trabajo en la City. Esta joven acompañante…

—Un momento —interrumpió la señorita Wren—. Le daré mi tarjeta a la señora.

La sacó del bolsillo dándose aires, tras forcejear con la gigantesca llave que no la dejaba salir. La señorita Abbey, con evidentes muestras de asombro, cogió el diminuto documento y descubrió que rezaba concisamente lo siguiente:

Señorita JENNY WREN

Modista de muñecas

________

Se atiende a las muñecas a domicilio

—¡Caramba! —exclamó la señorita Potterson, con los ojos como platos. Y soltó la tarjeta.

—Nos hemos tomado la libertad de venir —dijo Riah—, mi joven acompañante y yo, en nombre de Lizzie Hexam.

La señorita Potterson estaba agachada para aflojar las cintas de la capota de la modista de muñecas. Miró en torno a ella bastante enojada y dijo:

—Lizzie Hexam es una joven muy orgullosa.

—Se sentiría tan orgullosa —replicó ingeniosamente Riah— de que usted tuviera una buena opinión de ella, que antes de abandonar Londres hacia…

—¿Hacia dónde, en nombre del Cabo de Buena Esperanza? —preguntó la señorita Potterson, aunque imaginando que había emigrado.

—Hacia el campo —fue la cauta respuesta—. Que antes de abandonar Londres nos hizo prometerle que vendríamos a enseñarle un documento que dejó en nuestras manos para ese propósito. Soy un amigo de ella que ya no sirve para mucho, que la conoció después de que se alejara de este barrio. Durante un tiempo estuvo viviendo con mi joven acompañante, y ha sido una amiga agradable y servicial para ella. Una amiga muy necesaria, señora —dijo en voz más baja—. Créame; si lo supiera todo, se daría cuenta de cuán necesaria.

—Me lo puedo creer —dijo la señorita Abbey, mirando con ternura a la criaturita.

—Y si es orgullo poseer un corazón que jamás se endurece, y un carácter que nunca cansa y un tacto que nunca lastima —intervino la señorita Jenny, sonrojada—, entonces es orgullosa. Y si no, no lo es.

No disimuló su firme intención de contradecir a la señorita Abbey, lo que, lejos de ofender a tan temida autoridad, le provocó una amable sonrisa.

—Tienes razón, niña —dijo—, al hablar bien de aquellos que merecen tu reconocimiento.

—Tenga razón o no —murmuró la señorita Wren de manera inaudible, levantando visiblemente la barbilla—, pienso hacerlo, y ya se le puede meter en la cabeza, anciana.

—Aquí está el documento, señora —dijo el judío, entregando a manos de la señorita Potterson el documento original redactado por Rokesmith y firmado por Riderhood—. ¿Tendría la bondad de leerlo?

—Pero, antes que nada —dijo la señorita Abbey—, ¿has probado alguna vez el ponche, niña?

La señorita Wren negó con la cabeza.

—¿Te gustaría probarlo?

—Me gustaría si es bueno.

—Lo probarás. Y, si lo encuentras bueno, haré que te preparen un poco con agua caliente. Pon los piececitos en el guardafuegos. Es una noche fría, y la niebla se te mete en los huesos. —Mientras la señorita Abbey la ayudaba a girar la silla, su bonete aflojado cayó al suelo—. ¡Vaya, qué bonito pelo! —exclamó la señorita Abbey—. Y suficiente para hacer pelucas a todas las niñas del mundo. ¡Vaya cantidad!

—¿Esto le parece mucho? —replicó la señorita Wren—. ¡Bah! ¿Qué me dice del resto? —Mientras hablaba se desató una cinta, y una cascada color dorado cayó sobre su espalda y su silla, alcanzando el suelo. La admiración de la señorita Abbey pareció incrementar su perplejidad. Le hizo seña al judío de que se acercara, mientras sacaba la botella de ponche de su nicho y le susurraba:

—¿Niña o mujer?

—Niña por edad —fue la respuesta—; mujer por seguridad en sí misma y por lo que ha pasado.

«Estáis hablando de Mí, buenas gentes —se dijo la señorita Jenny, sentada en su enramada de oro, calentándose los pies—. No oigo lo que decís, ¡pero me sé vuestros trucos y cómo sois!»

El ponche, al probarlo con una cuchara, armonizó perfectamente con el paladar de Jenny, por lo que las diestras manos de la señorita Potterson le prepararon una sensata cantidad, que Riah también compartió. Tras este preliminar, la señorita Abbey leyó el documento; y todas las veces que esta levantó las cejas en la lectura, la atenta Jenny acompañó el gesto sorbiendo de manera expresiva y enfática el ponche con agua.

—Por lo que aquí dice —afirmó la señorita Abbey Potterson después de leerlo varias veces y reflexionarlo—, queda probado (aunque eso no precisaba muchas pruebas) que ese Rogue Riderhood es un villano. Tengo mis dudas de que ese villano fuera el único autor del crimen; pero no espero poder aclarar jamás esa duda. Creo que perjudicó al padre de Lizzie, aunque nunca a la propia Lizzie; porque, cuando las cosas se ponían muy feas, yo confiaba en ella, tenía total confianza en ella, e intentaba convencerla de que viniera a refugiarse aquí. Lamento mucho haber perjudicado a un hombre, sobre todo porque ya no tiene remedio. Tenga la bondad de hacerle saber a Lizzie lo siguiente: que no se le olvide que si alguna vez viene a los Seis Mozos, después de todo, lo pasado pasado está, y que encontrará un hogar en los Mozos, y una amiga. Recuérdele que conoce a la señorita Abbey desde siempre, y sabe que aquí siempre encontrará lo más parecido a un hogar y a una amiga. Por lo general, soy lacónica y dulce (o lacónica y agria, según los casos y las opiniones), y eso es todo lo que tengo que decir, y es suficiente.

Pero antes de que el ponche y el agua se acabaran, la señorita Abbey se dijo que le gustaría tener una copia del documento.

—No es largo, señor —le dijo a Riah—, y a lo mejor no le importaría apuntármelo.

El hombre se puso los lentes gustosamente, y, de pie en el pequeño mostrador del rincón, donde la señorita Abbey archivaba sus recetas y guardaba sus frascos de muestras (la estricta administración de los Mozos tenía prohibido que los clientes quedaran a deber), escribió una copia en una letra clara y redonda. Mientras permanecía allí, concentrado en su metódica caligrafía, con su anciana figura de escriba, y mientras la modista de muñecas seguía sentada junto al fuego en medio de su enramada de oro, la señorita Abbey comenzó a preguntarse si no habría soñado que esas dos singulares figuras habían entrado en los Seis Alegres Mozos, y si de un momento a otro no se despertaría en una cabezada y descubriría que ya no estaban.

La señorita Abbey ya había hecho dos veces el experimento de cerrar los ojos y volver a abrirlos, comprobando las dos veces que los dos personajes seguían allí, cuando, como en su sueño, se oyó un alboroto en la sala de los clientes. Mientras se ponía en pie, y los tres se miraban entre sí, se oyó un clamor de voces y unas pisadas; a continuación todas las ventanas se levantaron rápidamente, y gritos y voces entraron en la casa procedentes del río. Un momento después, Bob Gliddery llegaba correteando por el pasillo, con el ruido de los clavos de sus botas condensado en cada clavo por separado.

—¿Qué ocurre? —preguntó la señorita Abbey.

—Ha volcado una lancha en plena niebla —contestó Bob—. Por eso hay tanta gente en el río.

—¡Diles que pongan todos los hervidores al fuego! —exclamó la señorita Abbey—. Que las ollas estén llenas. Prepara una bañera. Cuelga algunas mantas junto al fuego. Calienta algunas canecas. Estad preparadas, las muchachas de abajo, y obrad con tino.

Mientras la señorita Abbey le impartía algunas de esas instrucciones a Bob —al que agarraba por el pelo, dándole con la cabeza contra la pared, como mandato general de que estuviera alerta y tuviera presencia de ánimo—, y otras a la cocina, los clientes de la sala comunitaria se atropellaban para salir al embarcadero, y el ruido de fuera aumentaba.

—Vengan a echar un vistazo —les dijo la señorita Abbey a sus visitantes.

Los tres se apresuraron hacia la sala de los clientes, vacía, y por una de las ventanas pasaron a una galería de madera que colgaba sobre el río.

—¿Alguien sabe qué ha pasado? —preguntó la señorita Abbey, en tono autoritario.

—Es un vapor, señorita Abbey —gritó una borrosa figura en la niebla.

—Siempre es un vapor, señorita Abbey —vociferó otra.

—Han sido aquellas luces, señorita Abbey, las que se ven parpadear allí —exclamó otra.

—Está soltando el vapor, señorita Abbey, y eso es lo que hace que la niebla y el ruido empeoren, ¿lo ven? —explicó otro.

Se sacaron las lanchas, se encendieron las antorchas, la gente corría en tumulto a la orilla del agua. Algunos hombres cayeron en un chapoteo, y se los sacó entre risotadas. Llamaron a las dragas. De boca en boca se pedía un salvavidas. Era imposible saber lo que ocurría en el río, pues cada lancha que sacaban enseguida se perdía entre la niebla. Lo único que estaba claro era que el impopular vapor era asaltado con reproches por todos lados. Él era el Asesino, a la Horca con él; era el Homicida, merecedor de ir a la Colonia Penitenciaria; había que juzgar al capitán y encerrarlo de por vida; la tripulación hundía lanchas y disfrutaba; con sus ruedas destrozaba las gabarras del Támesis; incendiaba los edificios con sus chimeneas; siempre llevaba y siempre llevaría la destrucción a algo o a alguien, tal como hacían los de su ralea. Todo el casco del vapor rebosaba improperios, pronunciados en un tono de universal severidad. Durante todo el tiempo, las luces del vapor se movían de manera espectral mientras se detenía de proa al viento, esperando hasta averiguar qué había ocurrido. En el vapor comenzaron a encender bengalas. Estas lo rodearon de una banda de luz, como si intentara incendiar la niebla, y en esa banda (los gritos cambiaron la afinación, y se hicieron más intermitentes y excitados) se veían moverse sombras de hombres y lanchas, mientras las voces exclamaban «¡Ahí!», «¡Ahí!», «¡Un par más de golpes de remo a proa!», «¡Hurra!», «¡Cuidado!», «¡Agarradlo!», «¡Subidlo!», y cosas así. Al final, con la caída de unos grumos de bengala, la noche volvió a oscurecerse, las ruedas del vapor volvieron a girar, y sus luces se fueron deslizando en dirección al mar.

A la señorita Abbey y a sus acompañantes les pareció que aquello había consumido mucho tiempo. Ahora había un grupo de lanchas que se dirigían hacia la orilla que había debajo de la casa con la misma impaciencia con que habían salido; solo cuando llegó la primera lancha se supo lo que había ocurrido.

—Si ese es Tom Tootle —proclamó la señorita Abbey, con su tono más autoritario—, que venga aquí inmediatamente.

El sumiso Tom obedeció, acompañado de una multitud.

—¿Qué ocurre, Tootle? —preguntó la señorita Abbey.

—Un vapor extranjero, señorita, ha volcado una chalana.

—¿Cuánta gente había en la chalana?

—Un hombre, señorita.

—¿Lo han encontrado?

—Sí. Ha estado mucho rato bajo el agua, señorita; pero han sacado el cuerpo con unos garfios.

—Que lo traigan aquí. Tú, Bob Gliddery, cierra la puerta de la calle y quédate junto a ella por dentro, y no abras hasta que yo te lo diga. ¿Hay algún policía ahí abajo?

—Aquí, señorita Abbey —contestó el oficial.

—Una vez hayan entrado el cuerpo, disperse a la multitud, si no le importa. Y ayude a Bob Gliddery a impedir que entren.

—Muy bien, señorita Abbey.

La autocrática mujer se retiró al interior de la casa con Riah y la señorita Jenny, y dispuso esas fuerzas, una a cada lado de ella, en el interior de la media puerta del bar, como detrás de un parapeto.

—Ustedes dos quédense aquí —dijo la señorita Abbey—, y no les pasará nada, y verán cómo lo entran. Bob, quédate junto a la puerta.

Aquel centinela se arremangó enérgicamente un poco más las mangas de la camisa, subiéndoselas al final por encima del hombro, y obedeció.

Sonido de voces que avanzan, sonido de pasos que avanzan. Arrastrarse de pies y voces fuera. Una pausa momentánea. Dos golpes o topetazos dados con un objeto especialmente romo en la puerta, como si el cadáver llegara boca arriba y golpeara con las plantas de los pies.

—Eso es la camilla, o el postigo que utilizan para traerlo —dijo la señorita Abbey, con oído experto—. ¡Abre, Bob!

Se abrió la puerta. Pesados pasos de los hombres cargados. Una parada. Una acometida. Se detiene la acometida. Se cierra la puerta. Ululatos de frustración que llegan de las irritadas y decepcionadas almas que han quedado fuera.

—¡Vamos, hombres! —dijo la señorita Abbey; pues tal era su autoridad sobre sus súbditos que hasta los que llevaban la litera esperaban su permiso—. Primer piso.

Como la entrada era baja, y la escalera era baja, levantaron la carga que habían dejado en el suelo, aunque no mucho. La figura acostada, al pasar, alcanzaba apenas la altura de la media puerta.

La señorita Abbey dio un respingo hacia atrás al ver quién era.

—¡Vaya, Dios mío! —dijo, volviéndose hacia sus dos compañeros—. Pero si es el hombre que hizo la declaración que teníamos hace un momento en nuestras manos. ¡Es Riderhood!