El caso hasta ahora

Bradley Headstone se aferraba con fuerza a la otra entrevista que iba a mantener con Lizzie Hexam. Al estipularla, lo había hecho impulsado por un sentimiento casi de desesperación, y el sentimiento aún permanecía en él. Poco después de su entrevista con el secretario, él y Charley Hexam se pusieron en marcha una tarde plomiza —y no se le pasó por alto a la señorita Peecher— para celebrar esa desesperada entrevista.

—Esa modista de muñecas —dijo Bradley— no nos tiene ninguna simpatía, Hexam, ni a ti ni a mí.

—¡Es una mocosa insolente y contrahecha, señor Headstone! Sabía que se entrometería, si podía, y estaba seguro de que saldría con una impertinencia. Fue por eso por lo que le propuse que fuéramos a la City esta noche a encontrarnos con mi hermana.

—Me lo imaginaba —dijo Bradley, poniéndose los guantes en sus manos nerviosas mientras caminaba—. Me lo imaginaba.

—Solo mi hermana —añadió Charley— sería capaz de encontrar una compañera tan singular. Lo ha hecho por su ridícula fantasía de consagrarse a otra persona. Eso me dijo la noche que fuimos allí.

—¿Y por qué iba a consagrarse a la modista? —le preguntó Bradley.

—¡Bah! —dijo el muchacho, sonrojándose—. ¡Una de sus ideas románticas! Intenté convencerla de que solo era eso, pero fracasé. No obstante, señor Headstone, esta noche no tenemos que fracasar, y lo demás vendrá solo.

—Sigues siendo optimista, Hexam.

—Desde luego que sí, señor. Bueno, lo tenemos todo de nuestro lado.

«Excepto a tu hermana, quizá», pensó Bradley. Pero solo fue un funesto pensamiento, y no dijo nada.

—Todo está de nuestro lado —repitió el joven, con juvenil confianza—. ¡La respetabilidad, una excelente familia para mí, el sentido común, todo!

—Claro, tu hermana siempre ha demostrado tenerte mucho cariño —dijo Bradley, dispuesto a ponerse de su parte incluso en esa leve esperanza.

—Naturalmente, señor Headstone, y yo tengo una gran influencia sobre ella. Y ahora que usted me ha honrado con su confianza y hablado primero conmigo, vuelvo a repetirle que todo está de nuestro lado.

Y Bradley volvió a pensar: «Excepto tu hermana, quizá».

En la ciudad de Londres, un atardecer gris, polvoriento y mustio no tiene un aspecto muy halagüeño. Un aire de muerte rodea los almacenes y las oficinas, y el pavor nacional al color tiene un aire de luto. La torres y los campanarios de muchas iglesias ceñidas de casas, tan oscuras y sombrías como el cielo que parece descender sobre ellas, no alivian esa tristeza general; el reloj de sol en la pared de una iglesia, con su inútil sombra negra, parece haber fracasado en su empresa comercial y haber dejado de dar beneficios para siempre; las amas de llaves y los porteros, seres desamparados y melancólicos, barren desamparados y melancólicos papeles y otros restos hacia el arroyo, donde otros seres desamparados y melancólicos los exploran, escrutan, se agachan y hurgan en busca de algo que vender. La humanidad que sale de la City es como un grupo de prisioneros que salen de la cárcel, y la sombría cárcel de Newgate parece una fortaleza tan idónea para el poderoso alcalde como su propia residencia oficial.

En una tarde como esa, cuando el polvillo de la ciudad se te mete en el pelo y en los ojos y en la piel, y cuando las hojas caídas de los escasos e infelices árboles de la ciudad quedan aplastadas en las esquinas bajo las ruedas del viento, el maestro y su discípulo aparecieron en la región de Leadenhall Street, oteando hacia el este en busca de Lizzie. Al haber llegado demasiado pronto, merodearon por una esquina, a la espera de su aparición. Ni aquel de nosotros de mejor apariencia tendría muy buena pinta merodeando por una esquina, y Bradley no salía nada favorecido de esa desventaja.

—¡Ahí viene, señor Headstone! Vayamos a su encuentro.

Mientras avanzaban, ella los vio venir, y pareció incomodarse bastante. Pero saludó a su hermano con el afecto de siempre, y tocó la mano tendida de Bradley.

—Vaya, ¿adónde vas, Charley querido? —le preguntó.

—A ninguna parte. Hemos venido para hablar contigo.

—¿Conmigo, Charley?

—Sí. Vamos a dar una vuelta los tres. Pero no nos lleves por las calles principales, por donde pasea todo el mundo y no podamos oír nuestras palabras. Vamos por las tranquilas calles secundarias. Junto a esta iglesia hay un patio grande y adoquinado, que también es tranquilo. Vamos allí.

—Pero no nos queda de camino, Charley.

—Sí que nos queda —dijo el muchacho, irascible—. Está en mi camino, y mi camino es el tuyo.

Ella no le había soltado la mano, y con esta aún en la suya, lo miró con una especie de súplica. Él evitó su mirada con el pretexto de decir:

—Vamos, señor Headstone.

Bradley caminaba junto a él (no junto a ella), y hermano y hermana iban de la mano. El patio los llevó hasta un cementerio; era un espacio cuadrado, con un montículo de tierra en medio, que alcanzaba la altura del pecho, cercado de una verja de hierro. Allí, conveniente y saludablemente elevados por encima del nivel de los vivos, estaban los muertos y las lápidas; algunas de ellas inclinadas de la perpendicular, como avergonzadas de las mentiras que proclamaban.

Dieron toda la vuelta al patio una vez, en una actitud contenida e incómoda, hasta que el muchacho se detuvo y dijo:

—Lizzie, el señor Headstone tiene algo que decirte. No deseo interrumpiros ni a ti ni a él, de manera que iré a dar un paseo y volveré. Sé, de una manera general, lo que el señor Headstone pretende decirte, y lo apruebo calurosamente, como espero que hagas tú, y de hecho no dudo que harás. No tengo ni que decirte, Lizzie, lo muchísimo que le debo al señor Headstone, y que estoy muy deseoso de que el señor Headstone consiga todo lo que se propone. Al igual que espero que tú también lo desees, y, de hecho, no me cabe duda de ello.

—Charley —replicó su hermana, reteniéndole la mano cuando él se disponía a retirarla—, creo que será mejor que te quedes. Creo que es mejor que el señor Headstone no diga lo que tiene pensado decir.

—Vaya, ¿y cómo sabes qué es? —replicó el muchacho.

—A lo mejor no lo sé, pero…

—¿Que a lo mejor no lo sabes? No, Liz, yo diría que no lo sabes. Si supieras lo que es, me darías una respuesta muy distinta. Vamos, suéltame; sé sensata. ¿Es que no te das cuenta de que el señor Headstone nos está mirando?

Lizzie le permitió apartarse de ella, y Charley se alejó después de decirle:

—Y ahora, Lizzie, sé una mujer razonable y una buena hermana.

Lizzie se quedó sola con Bradley Headstone, y él no habló hasta que ella no levantó la vista.

—La última vez que la vi —comenzó Bradley—, le dije que había algo que no le había explicado y que quizá pudiera influir en usted. Esta tarde he venido a explicárselo. Espero que no me juzgue por mi tono vacilante cuando le hable. Me ve usted en las circunstancias más desfavorables. Para mí es una desgracia desear que usted me vea en mis mejores momentos, y saber que solo me ve en los peores.

Lizzie dio unos pasos lentos cuando él calló, y él avanzó con ella.

—Resulta egoísta empezar hablando tanto de mí —prosiguió—, pero todo lo que le diga parece, incluso a mis propios oídos, no estar a la altura de lo que quiero decirle. No puedo evitarlo. Es así. Es usted mi perdición.

Lizzie se sobresaltó ante el apasionado tono de las últimas palabras, y el gesto apasionado de las manos de él que las acompañaron.

—¡Sí! Es usted mi perdición… mi perdición… mi perdición. Estoy desarmado, no tengo confianza en mí mismo. No consigo controlarme cuando está cerca de mí o en mis pensamientos. Y ahora está usted siempre en mis pensamientos. No he podido sacármela de la cabeza desde la primera vez que la vi. ¡Oh, qué día tan desdichado fue ese! ¡Qué día tan triste y desdichado!

Una pizca de compasión hacia él se mezcló con la aversión que sentía Lizzie, que dijo:

—Señor Headstone. Lamento haberle hecho algún mal, pero fue sin intención.

—¡Fíjese! —gritó él, desesperado—. ¡Ahora mismo, parece que le haya hecho un reproche, en lugar de revelarle mi estado de ánimo! Tenga paciencia conmigo. Cuando se trata de usted, siempre obro equivocadamente. Es mi condena.

Luchando consigo mismo, y a veces levantando la mirada hacia las ventanas desiertas de las casas como si en sus mugrientos cristales pudiera haber algo escrito que le ayudara, recorrió todo el adoquinado junto a ella, antes de volver a hablar.

—Debo intentar expresar lo que hay en mi mente; debo decirlo y lo haré. Aunque me vea tan confuso, aunque delante de usted me quede desvalido, le pido que crea que hay mucha gente que me tiene en buen concepto; hay personas que me tienen en alta estima; que en mi carrera he alcanzado una posición que se considera que merece la pena.

—No lo dudo, señor Headstone, le creo. Charley me lo contó desde el primer momento.

—Le pido que crea que si yo ofreciera mi casa, en lo que es, mi posición, en lo que es, mis afectos, en lo que son, a cualquiera de las jóvenes mejor consideradas, mejor cualificadas y más distinguidas de mi profesión, probablemente los aceptarían. Y seguramente sin pensárselo.

—No lo dudo —dijo Lizzie con la mirada en el suelo.

—A veces se me ha ocurrido hacer ese ofrecimiento y sentar la cabeza, tal como hacen muchos hombres de mi clase: yo en un lado de la escuela, mi mujer en el otro, los dos interesados en el mismo trabajo.

—¿Por qué no lo ha hecho? —preguntó Lizzie Hexam—. ¿Por qué no lo hace?

—¡Tanto mejor que no lo haya hecho! La única chispa de consuelo que he tenido en estas muchas semanas —dijo, sin dejar de hablar apasionadamente, y, en sus momentos más enfáticos, repitiendo el gesto anterior de las manos, que era como arrojar la sangre de su corazón delante de ella en forma de gotitas cayendo sobre los adoquines—, la única chispa de consuelo que he tenido en estas muchas semanas, es no haberlo hecho. Pues si lo hubiera hecho, y si el mismo hechizo que es mi perdición hubiera caído sobre mí, sé que habría roto ese lazo como si fuera un hilo.

Ella lo miró con miedo, con un gesto de arredrarse. Él contestó, como si ella hubiera hablado.

—¡No! No habría sido algo voluntario por mi parte, no más de lo que estoy aquí de manera voluntaria. Usted me atrae. Si estuviera encerrado en una sólida cárcel, usted me atraería hasta sacarme. Si estuviera postrado en la cama, enfermo, usted me atraería hasta levantarme… para tambalearme hasta sus pies y caer delante de ellos.

La descomedida energía de aquel hombre, ahora desatada, era absolutamente terrible. Se detuvo y colocó la mano sobre la albardilla de la verja del cementerio, como si fuera a arrancar la piedra.

—Ningún hombre conoce el abismo que hay en su interior hasta que no le llega el momento. A algunos nunca les llega; ¡que descansen y den gracias! En mi caso, usted me lo ha traído; usted me lo ha impuesto; y el fondo de este mar embravecido —se golpeó en el pecho— ha estado agitado desde entonces.

—Señor Headstone, ya he oído suficiente. Deje que le detenga en este punto. Será lo mejor para usted y para mí. Vamos a buscar a mi hermano.

—Aún no. Hay que decirlo y lo diré. Vivo atormentado por habérmelo callado antes. Está usted alarmada. Otra de mis desdichas es ser incapaz de hablarle a usted o hablar de usted sin trastabillar a cada sílaba, a no ser que deje de controlarme y pierda la cabeza. Ahí está el hombre que enciende las farolas. Se irá enseguida. Le suplico que me permita dar otra vuelta a la plaza con usted. No tiene razón para alarmarse; puedo controlarme, y lo haré.

Lizzie cedió a la súplica —¡qué otra cosa podía hacer!— y recorrieron los adoquines en silencio. Una a una saltaron las luces, y la fría torre gris de la iglesia pareció más distante, y de nuevo quedaron solos. Él no dijo nada hasta que no regresaron al lugar de donde habían partido; allí se quedó inmóvil de nuevo, y se agarró de nuevo a la piedra. Mientras hablaba, no la miró, sino que miró la piedra, moviendo la mano como para retorcerla.

—Sabe lo que voy a decir. La amo. Lo que los demás hombres quieran dar a entender con esa expresión, no puedo decirle; lo que yo deseo expresar es que me hallo bajo la influencia de una tremenda atracción a la que me he resistido en vano, y que me domina. Podría usted atraerme hacia el fuego, podría atraerme hacia el agua, podría atraerme hacia la horca, podría atraerme hacia cualquier muerte, o hacia cualquiera de las cosas que más he evitado. Podría atraerme hacia el oprobio o ponerme en evidencia. Esto, y la confusión que hay en mis pensamientos, hasta el extremo de que no sirvo para nada, es a lo que me refiero al decir que es usted mi perdición. Pero si da usted una respuesta favorable a mi oferta de matrimonio, podría atraerme hacia algo bueno (lo que fuera) con igual fuerza. Mis circunstancias son desahogadas, y no le faltaría nada. Gozo de una buena reputación, que sería una protección para usted. Si me viera usted en mi trabajo, en el que soy competente y respetado, a lo mejor incluso se sentiría orgullosa de mí; haría todo lo que pudiera para que lo estuviera. Cualquier reparo que yo haya podido ponerle a esta oferta la he superado, y la hago de todo corazón. Su hermano está totalmente de mi parte, y es probable que vivamos y trabajemos juntos; en todo caso, es seguro que él tendría toda mi influencia y apoyo. No sé qué más podría decir. A lo mejor solo le quitaría fuerza a lo que está ya bastante mal expresado. Solo añadiría que, si en algo puede pesar el que hable en serio, sepa que voy totalmente en serio, terriblemente en serio.

La argamasa en polvo que había debajo de aquella piedra que retorcía rodó por el suelo para confirmar sus palabras.

—Señor Headstone…

—¡Basta! Se lo imploro, antes de contestarme, demos otra vuelta a este lugar. Le daré un minuto para pensarlo, y a mí un minuto para reunir un poco de entereza.

De nuevo cedió ella a la súplica, y de nuevo acabaron en el mismo sitio, y de nuevo él se aplicó a la piedra.

—¿Es sí o no? —dijo él, como si nada más existiera en su atención.

—Señor Headstone, le doy las gracias de verdad, se lo agradezco de corazón, y espero que no tarde en encontrar una digna esposa y sea feliz. Pero es no.

—¿No necesita un poco de tiempo para reflexionar; semanas, días? —preguntó en el mismo tono medio sofocado.

—En absoluto.

—¿Está totalmente decidida, y no hay posibilidad de que cambie de opinión a mi favor?

—Estoy totalmente decidida, señor Headstone, y no me queda más remedio que contestar que no hay ninguna.

—Entonces —dijo Headstone, cambiando el tono de repente y volviéndose hacia ella, y dejando caer el puño sobre la piedra con una fuerza que le dejó los nudillos en carne viva y sangrantes—, ¡entonces espero no tener que matarlo!

La sombría mirada de odio y venganza con la que las palabras salieron de sus labios lívidos, y que mantuvo mientras extendía la mano manchada, como si sujetara un arma y hubiera descargado un golpe mortal, hizo que Lizzie se asustara tanto que dio media vuelta para irse corriendo. Pero él la cogió por el brazo.

—Señor Headstone, suélteme. ¡Señor Headstone, voy a tener que pedir ayuda!

La expresión que se fue formando en la cara de Headstone mientras ella se apartaba de él y miraba a su alrededor en busca de su hermano y sin saber qué hacer, podría haberle hecho proferir otro grito; pero de repente a Headstone se le puso un gesto severo e impertérrito, como si se lo hubiese dibujado la propia Muerte.

—¡Vaya! Veo que se ha tranquilizado. Escúcheme.

Con la dignidad que otorga el valor, mientras Lizzie recordaba su vida independiente y su derecho a no tener que responder ante aquel hombre, soltó el brazo y se lo quedó mirando fijamente. Nunca había estado tan guapa a ojos de Headstone. Una sombra pasó sobre estos mientras él volvía a mirarla, como si ella hubiera atraído la luz de ambos hacia sí misma.

—Esta vez, al menos, no se me ha quedado nada en el buche —añadió Headstone, entrelazando las manos sobre el pecho, claramente para impedir que le traicionaran en otro impetuoso gesto—, esta vez, al menos, no me torturará el pensamiento de que he perdido mi oportunidad. Señor Eugene Wrayburn.

—¿Se refería a él cuando ha hablado con esa rabia y violencia ingobernables? —preguntó Lizzie Hexam con temple.

Él se mordió el labio, la miró, y no dijo nada.

—¿Es al señor Wrayburn a quien ha amenazado?

Volvió a morderse el labio, la miró, y no dijo nada.

—Me ha pedido que le escuchara, y ahora no dice nada. Deje que vaya a buscar a mi hermano.

—¡Quédese! No he amenazado a nadie.

La mirada de Lizzie se posó en un instante en la mano ensangrentada. Headstone se la llevó a la boca, la limpió en la manga y volvió a entrelazarla con la otra.

—El señor Wrayburn —repitió.

—¿Por qué menciona ese nombre una y otra vez, señor Headstone?

—¡Porque son las pocas palabras que me quedan por decirle! ¡Fíjese! No hay amenaza en él. Si pronuncio una amenaza, interrúmpame, señálemelo. El señor Eugene Wrayburn.

Era difícil pronunciar una amenaza peor que la que transmitía su manera de pronunciar el nombre.

—Él la frecuenta. Acepta favores de él. Está dispuesta a escucharle. Lo sé, y él también.

—El señor Wrayburn ha sido bueno y considerado conmigo —dijo Lizzie— en relación con la muerte y el recuerdo de mi pobre padre.

—No lo dudo. Sin duda es un hombre muy bueno y considerado, el señor Eugene Wrayburn.

—Él no tiene nada que ver con usted —dijo Lizzie, con una indignación que no pudo reprimir.

—Oh, sí. Aquí se equivoca. Sí que tiene mucho que ver conmigo.

—¿Qué puede tener que ver con usted?

—Entre otras cosas, puede ser mi rival —dijo Bradley.

—Señor Headstone —replicó Lizzie con la cara encendida—, es una cobardía por su parte hablarme así. Pero me permite decirle que usted no me gusta, y que no me gustó desde el principio, y que ninguna otra criatura viviente ha producido en mí el efecto que ha producido usted.

Headstone agachó un momento la cabeza, como si le pesara, y a continuación levantó los ojos de nuevo, humedeciéndose los labios.

—Iba a añadir lo poco que me queda. Sabía todo esto del señor Eugene Wrayburn todo el tiempo en que usted me iba atrayendo. Procuré ignorar que lo sabía, pero fue en vano. El resultado fue el mismo. Con el señor Eugene Wrayburn en mis pensamientos, seguí adelante. Con el señor Eugene Wrayburn en mis pensamientos, le he hablado hace un momento. Con el señor Eugene Wrayburn en mis pensamientos, me ha dado de lado y rechazado.

—Si decide usted llamar así a mi agradecimiento por su proposición y a que la haya rechazado, ¿es culpa mía, señor Headstone? —dijo Lizzie, compadeciéndose de la amarga lucha que Bradley no podía ocultar, que la repelía casi tanto como la alarmaba.

—No me quejo —replicó él—, solo expongo el caso. Tuve que luchar contra mi autoestima cuando me dejé atraer por usted a pesar del señor Wrayburn. Imagínese dónde está ahora mi autoestima.

Lizzie estaba ofendida y furiosa; pero se reprimió en consideración al sufrimiento de él, y al hecho de que fuera amigo de su hermano.

—Está debajo de los pies del señor Wrayburn —dijo Bradley, desentrelazando las manos a su pesar, y moviéndolas furiosamente hacia las losas del pavimento—. ¡Que no se le olvide! Está bajo los pies de ese sujeto, y él la pisotea eufórico.

—¡No es cierto! —dijo Lizzie.

—¡Lo es! —dijo Bradley—. He estado ante él cara a cara, y me aplastó en el suelo con su desprecio y luego me pisoteó. ¿Por qué? Porque, triunfante, sabía lo que me esperaba esta noche.

—Señor Headstone, está fuera de sí.

—Estoy muy tranquilo. Sé perfectamente lo que digo. Ahora ya lo he dicho todo. No he proferido ninguna amenaza, recuérdelo; lo único que he hecho ha sido exponerle el caso; cómo están las cosas, hasta ahora.

En ese momento vieron aparecer al hermano de Lizzie andando tranquilamente. Ella corrió hacia él y le cogió la mano. Bradley la siguió, y colocó su manaza en el hombro opuesto del muchacho.

—Charley Hexam, me voy a casa. Esta noche debo volver a casa solo y encerrarme en mi habitación sin que nadie me hable. Dame media hora, y déjame solo, hasta que nos encontremos en el trabajo por la mañana. Como siempre, estaré en mi puesto de trabajo por la mañana.

Entrelazó las manos, emitió un grito breve, entrecortado y sobrenatural, y se puso en camino. Hermano y hermana se quedaron mirándose cerca de una farola en el solitario cementerio, y la cara del muchacho se ensombreció, mientras decía en tono desabrido:

—¿Qué significa todo eso? ¿Qué le has hecho a mi mejor amigo? ¡Di la verdad!

—¡Charley! —dijo su hermana—. ¡Habla con un poco más de consideración!

—No estoy de humor para consideraciones, ni para tonterías de ningún tipo —replicó el muchacho—. ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué se ha marchado de este modo el señor Headstone?

—Me ha pedido… ya sabes lo que me ha pedido… que sea su esposa, Charley.

—¿Y bien? —dijo el muchacho, impaciente.

—Y me he visto obligada a decirle que no podía ser su esposa.

—Que te has visto obligada a decírselo —repitió el muchacho, furioso y entre dientes, empujándola violentamente—. ¡Que te has visto obligada a decírselo! ¿No sabes que vale más que cincuenta como tú?

—Es muy posible, Charley, pero no puedo casarme con él.

—Quieres decir que te das cuenta de que eres incapaz de apreciarlo, y que no lo mereces, supongo.

—Quiero decir que no me gusta, Charley, y que nunca me casaré con él.

—¡A fe mía! —exclamó el muchacho—. ¡Menuda hermana estás hecha! ¡A fe mía que eres el desinterés encarnado! Así es como todos mis esfuerzos por acabar con el pasado y ascender en la vida, y hacerte ascender conmigo, se ven derribados por tus bajos caprichos, ¿no?

—No te reprocho nada, Charley.

—¡Oídla! —exclamó el muchacho, mirando a la oscuridad que lo rodeaba—. ¡No me reprocha nada! ¡Hace todo lo que puede por destruir su prosperidad y la mía, y no me reprocha nada! ¡Bueno, y ahora dime que no le reprochas nada al señor Headstone por salir de la esfera a la que da lustre, ponerse a tus pies, y ver cómo lo rechazas!

—No, Charley; lo único que voy a decirte, como le he dicho a él, es que le agradezco que lo haya hecho, y que lo lamento, y que espero que le vaya mucho mejor y sea feliz.

Un cierto escrúpulo golpeó el endurecido corazón del muchacho al contemplar a su hermana, su paciente niñera en la infancia, su paciente amiga, consejera y civilizadora cuando era un muchacho, la abnegada hermana que había hecho todo por él. Aplacó el tono, y entrelazó el brazo con el de ella.

—Vamos, Liz, no riñamos; seamos razonables y hablemos el asunto como hermano y hermana. ¿Vas a escucharme?

—¡Oh, Charley! —replicó Lizzie a través de las lágrimas que le nacían—. ¿Acaso no te escucho y oigo tus duras palabras?

—Entonces lo siento. ¡Mira, Liz! Lo lamento, de verdad. Es que me sacas de quicio. Veamos. El señor Headstone te tiene devoción. Me ha dicho con toda vehemencia que no ha vuelto a ser el de antes desde el primer instante en que te vio. Todo el mundo sabe que la señorita Peecher, nuestra maestra (guapa, joven, y todo eso), le tiene mucho cariño, y que él ni la mira ni quiere saber nada de ella. Fíjate, su devoción hacia ti debe de ser desinteresada, ¿no crees? Si se casara con la señorita Peecher, le iría mucho mejor en todos los aspectos mundanos que si se casara contigo. Así pues, no tiene que ganar, ¿no te parece?

—¡Nada, el cielo lo sabe!

—Muy bien, pues —dijo el muchacho—; eso es algo que cuenta en su favor, y no es poco. Entonces entro yo. El señor Headstone siempre me he hecho prosperar, y puede hacer mucho más, y claro, si fuese mi cuñado, no me haría prosperar menos, sino mucho más. El señor Headstone se me acerca y me hace su confidente con mucha delicadeza, diciendo: «Espero que el que me case con tu hermana sea de tu agrado, Hexam, y también útil». Yo le digo: «Señor Headstone, nada hay en el mundo que pudiera complacerme más». El señor Headstone dice: «Entonces, ¿pudo confiar en que, ya que me conoces tan bien, intercedas en mi nombre con tu hermana, Hexam?». Y yo digo: «Desde luego, señor Headstone, y naturalmente tengo mucha influencia sobre ella». Y la tengo, ¿o no, Liz?

—Sí, Charley.

—¡Bien dicho! Y ahora ya ves, empezamos a hacer progresos en cuanto nos ponemos a hablar del asunto como hermano y hermana. Muy bien. Entonces entras tú. Como esposa del señor Headstone, ocuparías una posición de lo más respetable, y tendrías un lugar en la sociedad mucho mejor que ahora, y por fin abandonarías la ribera y todas las cosas desagradables relacionadas con ella, y te librarías para siempre de modistas de muñecas y padres borrachos, y gente de esa laya. Tampoco quiero menospreciar a la señorita Jenny Wren: yo diría que, en su estilo, es una persona estupenda; pero su estilo no sería el tuyo cuando fueras la esposa del señor Headstone. Y ahora ya ves, Liz, que teniendo en cuenta a los tres (al señor Headstone, a mí y a ti), nada podría ser mejor ni más deseable.

Caminaban lentamente mientras el muchacho hablaba, y él se detuvo para ver qué impresión le había causado. Su hermana tenía los ojos fijos en él; pero como no expresaban que ella fuera a ceder, y Lizzie no decía nada, Charley siguió andando. Cuando volvió a hablar, se notó cierta frustración en su tono, aunque intentó disimularlo.

—Teniendo tanta influencia como tengo sobre ti, Liz, quizá habría sido mejor que tuviera una pequeña charla contigo en primer lugar, antes de que el señor Headstone hablara por sí mismo. Pero, desde luego, todo lo que tenía en su favor era tan evidente e innegable, y yo siempre he sabido que eras tan razonable y sensible, que no pensé que mereciera la pena. Con toda probabilidad, ha sido un error mío. No obstante, puede enmendarse enseguida. Y para enmendarlo solo hace falta que me digas que puedo irme a casa y decirle al señor Headstone que lo que ha ocurrido no es definitivo, y que con el tiempo cambiarás de opinión.

Volvió a detenerse. La cara pálida de Lizzie lo miraba con una expresión de inquietud y cariño, pero negó con la cabeza.

—¿Es que no puedes hablar? —le dijo bruscamente el muchacho.

—No tengo ningún deseo de hablar, Charley. Si he de hacerlo, lo haré. No puedo autorizarte a que le digas tal cosa al señor Headstone; no puedo permitirte que le digas tal cosa al señor Headstone. No tengo nada que decirle después de lo que le he dicho esta noche, que es definitivo.

—¡Y esta muchacha se dice mi hermana! —gritó el muchacho, empujándola de nuevo.

—Charley, esta es la segunda vez que casi me pegas. Que no te ofendan mis palabras. No quiero decir (¡Dios no lo permita) que lo hicieras aposta; pero no te das cuenta de con qué movimiento tan repentino me has apartado de ti.

—¡Tanto da! —dijo el muchacho, sin prestar atención a ese reproche, insistiendo en su mortificada decepción—. Sé lo que esto significa, y no vas a deshonrarme.

—Significa lo que te he dicho, Charley, y nada más.

—No es cierto —dijo el muchacho en tono violento—, y lo sabes. Significa que tienes a tu queridísimo señor Wrayburn; eso es lo que significa.

—¡Charley! ¡Si aún te acuerdas de los días que pasamos juntos, no sigas!

—Pero no vas a deshonrarme —prosiguió tercamente el muchacho—. Ahora que he conseguido salir del cieno, no pienso permitir que me vuelvas a hundir en él. No puedes deshonrarme si nada tengo que ver contigo, y en el futuro, nada tendré que ver contigo.

—¡Charley! En muchas noches como esta, y peores, he estado sentada en las losas de la calle, acunándote en mis brazos. Retira esas palabras, y no hace falta que digas que las lamentas, y mis brazos seguirán abiertos para ti, y también mi corazón.

—No las retiro. Las diré otra vez. Eres una muchacha rematadamente mala, y una falsa hermana, y he terminado contigo. ¡He terminado contigo para siempre!

Levantó su desagradecida y desgraciada mano como si interpusiera una barrera entre ambos, giró sobre los talones y la dejó. Lizzie se quedó impávida en el sitio, callada e inmóvil, hasta que el repicar del reloj de la iglesia la hizo volver en sí, y se dio media vuelta. Pero al romper su inmovilidad se rompieron también las aguas que el frío corazón del muchacho había helado. Y «¡Oh, que me quede aquí con los muertos!» y «¡Charley, Charley, que esto sea el final de todo lo que veíamos junto al fuego!» fue todo lo que ella dijo, mientras enterraba la cara entre las manos sobre la albardilla de la verja.

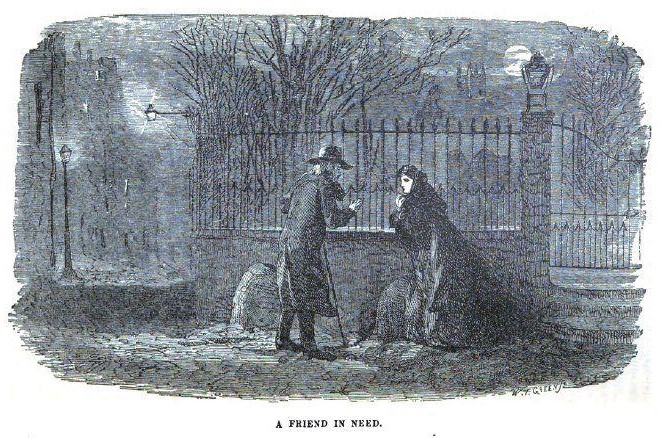

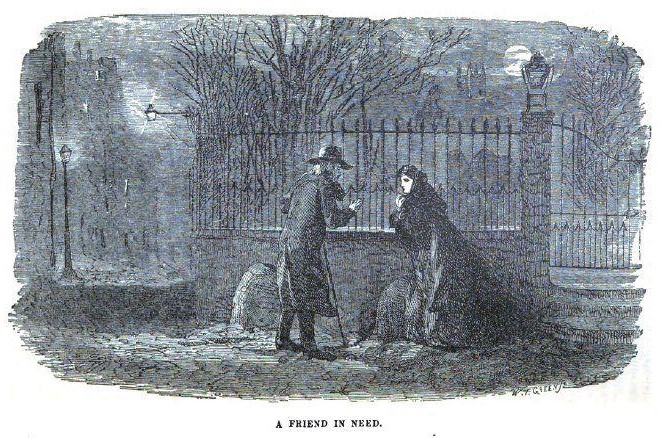

Pasó una figura por su lado, y, habiendo ya pasado, se detuvo y volvió la cabeza. Era la figura de un hombre con la cabeza gacha, que llevaba un sombrero de ala ancha y copa baja y una chaqueta de largos faldones. Tras vacilar unos momentos, la figura dio media vuelta, y avanzando con un aire amable y compasivo, dijo:

—Perdóneme, joven, por hablarle así, pero está usted afligida. No puedo seguir adelante y dejarla llorando aquí sola, como si no viera a nadie. ¿Puedo ayudarla? ¿Puedo hacer algo para consolarla?

Lizzie levantó la cabeza al oír sus palabras, y respondió con alegría:

—Señor Riah, ¿es usted?

—Hija mía —dijo el anciano—, ¡estoy asombrado! Te he hablado como si no te conociera. Cógete de mi brazo, cógete de mi brazo. ¿Qué te apena? ¿Quién te ha hecho esto? ¡Pobre niña, pobre niña!

—Mi hermano ha reñido conmigo —sollozó Lizzie—, y me ha repudiado.

—Es un perro desagradecido —dijo el judío, furioso—. Que se vaya. Sacúdete el polvo de los pies y que se vaya. ¡Vamos, hija! Ven a casa conmigo… Está allí, al otro lado de la calle. Tómate un poco de tiempo para recuperar el sosiego y que tus ojos vuelvan a estar hermosos, y luego te acompañaré a tu casa. Pues a estas horas ya no sueles estar en la calle, y pronto será tarde, y el camino es largo, y esta noche hay mucha gente deambulando.

Lizzie aceptó la ayuda que él le ofreció, y lentamente salieron del cementerio. Estaban a punto de entrar en la vía principal cuando otro hombre que pasaba por allí con aire insatisfecho miró calle arriba y abajo, se sobresaltó y exclamó:

—¡Lizzie! ¿Dónde has estado? Pero bueno, ¿qué te pasa?

Mientras Eugene Wrayburn se dirigía a ella de este modo, Lizzie se acercó al judío y agachó la cabeza. El judío, después de haberle echado un atento vistazo a Eugene, humilló la mirada y quedó mudo.

—Lizzie, ¿qué te ocurre?

—Señor Wrayburn, ahora no puedo decírselo. Esta noche no puedo decírselo, y no sé si se lo podré decir alguna vez. Por favor, déjeme.

—Pero Lizzie, si he venido expresamente a verte. Había cenado en un café de por aquí y sabía que era tu hora, y he venido para acompañarte a casa. He estado holgazaneando —añadió Eugene— igual que un alguacil, o —miró a Riah— como un ropavejero.

El judío levantó la vista y le echó otro vistazo a Eugene.

—Señor Wrayburn, por favor, por favor, déjeme con este protector. Y una cosa más. Por favor, por favor, manténgase alerta.

—¡Los misterios de Udolfo! [25] —dijo Eugene con una mirada de asombro—. ¿Me permites preguntar, en presencia de este anciano caballero, quién es este amable protector?

—Un amigo de confianza —dijo Lizzie.

—Yo le aliviaré de su confianza —replicó Eugene—. Pero debes decirme, Lizzie, qué te ocurre.

—Es por culpa de su hermano —dijo el anciano, levantando los ojos de nuevo.

—¿Culpa de nuestro hermano? —replicó Eugene, con altivo desprecio—. Nuestro hermano no merece ni un pensamiento, y mucho menos una lágrima. ¿Qué ha hecho nuestro hermano?

El anciano alzó los ojos de nuevo, dirigiendo una grave mirada a Wrayburn, y una grave mirada a Lizzie, que aún tenía la vista humillada. Las dos fueron tan significativas que Eugene abandonó su actitud despreocupada y se limitó a un reflexivo: «¡Ejem!».

Con un aire de perfecta paciencia, el anciano, que permanecía mudo y con los ojos en el suelo, seguía reteniendo el brazo de Lizzie, como si, en su hábito de resistencia pasiva, le hubiera sido indiferente permanecer allí inmóvil toda la noche.

—Si el señor Aaron —dijo Eugene, a quien todo eso pronto pareció fatigoso— fuera tan amable de entregarme su carga, podría dirigirse a cualquier compromiso que tenga en la sinagoga. Señor Aaron, ¿tendrá la bondad?

Pero el anciano seguía impertérrito.

—Buenas tardes, señor Aaron —dijo educadamente Eugene—, no deseamos retenerlo más. —A continuación, volviéndose a Lizzie—: ¿Es un poco sordo nuestro amigo el señor Aaron?

—Mi oído es muy bueno, caballero cristiano —replicó serenamente el anciano—, pero esta noche solo voy a escuchar una voz en lo referente a si he de abandonar a esta damisela antes de haberla llevado a su casa. Si ella me lo pide, lo haré. No lo haré por nadie más.

—¿Puedo preguntarle por qué, señor Aaron? —dijo Eugene, sin que se alterara su despreocupación.

—Excúseme. Si ella me lo pide, se lo diré —replicó el anciano—. No se lo diré a nadie más.

—No se lo pido —dijo Lizzie—, y le suplico que me lleve a casa. Señor Wrayburn, esta noche he pasado por una amarga prueba, y espero que no me considere ingrata, ni misteriosa ni veleidosa. No soy ninguna de esas cosas; soy desgraciada. Por favor, recuerde lo que le he dicho. Por favor, ándese con cuidado.

—Mi querida Lizzie —contestó Eugene, en voz baja, inclinándose hacia ella por el otro lado—. ¿De qué? ¿De quién?

—De cualquiera al que haya visto hace poco y haya hecho enfadar.

Eugene chasqueó los dedos y rió.

—Vamos —dijo—, ya que no puede ser de otra manera, el señor Aaron y yo nos dividiremos la responsabilidad, y la acompañaremos a casa juntos. El señor Aaron en ese lado; yo en este. Si le parece bien al señor Aaron, la escolta avanzará.

Eugene sabía que tenía ese poder sobre ella. Sabía que ella no insistiría en que se fuera. Sabía que, ahora que temía por él, estaría intranquila si no lo veía. A pesar de su aparente frivolidad y despreocupación, Eugene sabía todo lo que deseaba saber de los pensamientos del corazón de Lizzie.

Que Eugene caminara a su lado tan alegremente, sin tener en cuenta nada de lo que se hubiera dicho contra él; el verle tan superior, en sus ocurrencias y dominio de sí mismo, a la sombría inhibición de su pretendiente y a la egoísta irascibilidad de su hermano; tan leal a ella, parecía, cuando su propia familia le era desleal; ¡qué inmensa ventaja obtuvo Eugene esa noche, qué enorme influencia! Añadamos a ello que la pobre muchacha había oído cómo lo vilipendiaban por su culpa, y que ella había sufrido por él, por lo que no es de extrañar que el momentáneo tono de serio interés de Eugene (dejando a un lado su despreocupación, como si eso fuera a calmarla), su ligerísimo tacto, su ligerísima mirada, su sola presencia junto a ella en la calle oscura y concurrida, fueran como atisbos de un mundo encantado, mucho más resplandeciente que el mundo de los celos, la malicia y la mezquindad, tan hostiles a él como podrían serlo los malos espíritus.

Nada más se dijo de dirigirse a casa de Riah, y fueron directamente a las habitaciones de Lizzie. Un poco antes de llegar a la puerta, ella se separó de ellos y entró sola.

—Señor Aaron —dijo Eugene, cuando quedaron solos en la calle—, le agradezco mucho su compañía, y solo me queda despedirme a regañadientes.

—Señor —replicó el otro—, le doy las buenas noches, y deseo que no sea tan irreflexivo.

—Señor Aaron —replicó Eugene—, le doy las buenas noches, y deseo (pues es usted un poco aburrido) que no sea tan reflexivo.

Pero ahora que aquella noche ya había representado su papel, en cuanto el judío se dio media vuelta, Eugene se bajó del escenario y se quedó también reflexivo. «¿Qué decía el catecismo de Lightwood? —murmuró mientras se detenía a encender su cigarro—. ¿En qué va a acabar todo esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Adónde vas? ¡Ah! Pronto lo sabremos». Y exhaló un hondo suspiro.

El hondo suspiro se repitió como un eco, una hora después, cuando Riah, que había estado sentado en unas sombrías escaleras, en la esquina de enfrente de la casa, se levantó y siguió su paciente camino; escabulléndose por las calles en su antiguo atavío, como el fantasma de un tiempo pasado.